- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2017.05.03

5月3日は「憲法記念日」ですね。

わたしは、日本国憲法は改正されるべきだと思います。

どこの国も憲法改正を普通に行ってきており、70年間にもわたって変わらない日本国憲法はすでに「世界最古の憲法」です。これだけ長い時間が経過すれば、国際情勢や国民生活も激変します。憲法だってアップデートしなければなりません。現在の日本はアメリカの属国と同じですが、いつまでもアメリカがヒーローのように日本を守ってくれる保証などありません。

『アメコミ映画40年戦記』小野耕生/池田敏/石川裕人/堺三保/てらさわホーク/光岡三ツ子著(洋泉社)を読みました。「いかにしてアメリカのヒーローは日本を制覇したか」というサブタイトルがついています。スーパーマン、バットマン、スパイダーマンに代表されるヒーローものアメコミ(アメリカンコミック)を原作とした映画作品の人気が日本でも完全に定着しました。本書は、その歴史や内容を解説したガイドブックです。

カバー表紙には映画「バットマン」の写真が使われ、「アメコミ映画の誕生、冬の時代、新世代の台頭、そして世界的大ヒットジャンルとなるまで。一部のマニアのものであったヒーローたちが、なぜここまで日本で定着したのかを追った、究極のアメコミ映画研究書」と書かれています。

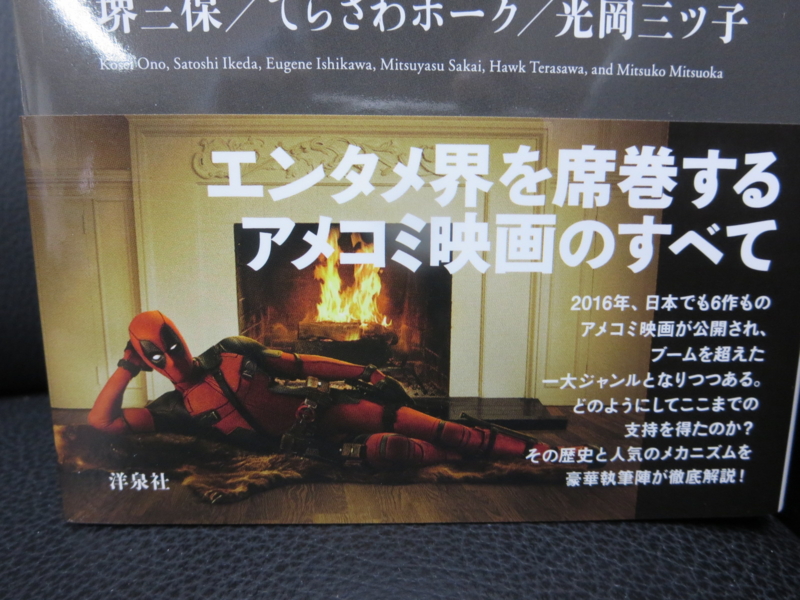

本書の帯

本書の帯

帯には映画「デッドプール」の写真が使われ、「エンタメ界を席巻するアメコミ映画のすべて」と大書されています。続いて、「2016年、日本でも6作ものアメコミ映画が公開され、ブームを超えた一大ジャンルとなりつつある。どのようにしてここまでの支持を得たのか? その歴史と人気のメカニズムを豪華執筆陣が徹底解説!」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、「英雄(ヒーロー)と悪党(ヴィラン)が映画を制す!」「スーパーマン、バットマン、キャプテン・アメリカ、アイアンマン、ハルク、X-MEN、ジョーカーにハーレイ・クイン、そしてデッドプール・・・・・・これ一冊でアメコミ映画の歴史がわかる!」と書かれています。

さらにカバー前そでには、以下のような内容紹介があります。

「それは漫画として生まれ、ドラマで育ち、映画として進化した。その転換点は1978年『スーパーマン』。ひとつの映画の飛翔は、やがて世界を制覇する。日本にここまでアメコミが浸透すると、誰が予測できただろうか。いまや飛ぶ鳥を落とす勢いのアメコミ映画も、この国で受け入れられるまでには長い時間がかかった。ではいかにして多くのファンを獲得していったのか? その魅力と、成功の軌跡を追う」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

序章 「これは夢ではない」と、スーパーマンの父は言った

第一章 それは、テレビからはじまった

第二章 映画『スーパーマン』の挑戦

第三章 暴力と狂気の時代~ティム・バートン版『バットマン』

第四章 アメトイとサブカルチャー・アイコンへ

第五章 ヒーロー映画の胎動

第六章 9・11:スパイダーマンの敗北と再起

第七章 アメリカの新しい「神話」:クリストファー・ノーランのバットマン

第八章 コミック映画の爛熟期(または混沌のゼロ年代)

第九章 コミック作家と映画作家

第十章 X-MEN盛衰記

第十一章 マーベルの映画本格参入

第十二章 日本よ、これが映画だ。マーベル・スタジオズの世界戦略

第十三章 DCの世界再構成

終章 現代アメコミ映画の完成形『デッドプール』

序章「『これは夢ではない』と、スーパーマンの父は言った」の冒頭で、映画・マンガ評論家の小野耕生氏は、「これは夢ではない」(”This is no dream.”)という言葉を紹介しています。1978年に公開されたワイドスクリーンによる最初のスーパーマン映画『Superman the Movie』のなかで耳にする最初のセリフです。惑星クリプトンの科学者であるジョー=エルを演じるマーロン・ブランドが、胸にS字のインシグニア(標章)をつけた黒い服を身にまとい、正面、つまり観客にむかってこう語りかけたのでした。小野氏は「この場面を、私は忘れない」と述べています。

小野氏は「スーパーヒーロー映画は進化し続ける」として述べています。

「いまでも私は、スーパーマンの劇場用映画としては、1978年のリチャード・ドナー監督作品をしのぐものは、残念ながらないような気がする。あの映画には、どこか神話的な風格があった。クリプトン星の描写の美術デザインも新鮮で洗練されていた。マーロン・ブランドは『これは夢ではない』と言ったが、どこか夢のような映画であった」

第一章「それは、テレビからはじまった」では、海外ドラマ評論家の池田敏氏が「史上初のアメコミ・テレビドラマ『スーパーマン』」として述べています。

「アメリカン・コミック、略してアメコミの映画化は最初、第2次世界大戦前後の連続活劇全盛期に盛んだったが、約30年後、1978年にクリストファー・リーヴ主演の映画『スーパーマン』が大成功するまではほとんどなくなってしまう。理由はいろいろと考えられるが、スーパーヒーローの冒険を描けるほど映画のVFXが進歩していなかったこと、米国社会でアメコミが子ども向けという偏見を持たれていたことは大きかったにちがいない」

また、池田氏はドラマ『スーパーマン』について以下のように述べます。

「史上初のアメコミ・ヒーロー・ドラマは『スーパーマン』(52~58年)。ちなみに当時のテレビドラマはラジオドラマを下敷きにすることが多く、『スーパーマン』も40年から11年続いたラジオドラマ版がある。先がけた映画『スーパーマンと地底人間』(51年)でスーパーマン/クラーク・ケントを演じたジョージ・リーヴスが主演した、30分放送枠用のドラマ『スーパーマン』。『空を見ろ』『鳥だ』『飛行機だ』『いや、スーパーマンだ』というオープニングが有名だが、これも実はラジオドラマ版にならった」

第三章「暴力と狂気の時代~ティム・バートン版『バッドマン』」では、評論家で翻訳者の堺三保氏が「バットマンが子どものヒーローになった理由」として、以下のように述べています。

「もともとバットマンは、夜の闇に乗じて犯罪者たちを狩るダークな雰囲気のヴィジランテ(法の手を借りず自らの手で悪を裁く、自警団員的人物のこと)として、39年に誕生した(同じDCコミックスが、前年の38年に発表したアメコミ最古のスーパーヒーローであるスーパーマンに次ぐ、アメコミ界最古参ヒーローだ)」

また堺氏は「公的正義か、私的正義か」として、以下のように述べます。

「体制というシステムのなかで正義をなそうとするスーパーマンが、体制によって不本意な戦いを強いられる無残な姿を晒してみせる(それはもちろん、米軍のメタファーだ)。その一方で、個人が暴力をもって犯罪に対して自衛するのみならず、そんな国家の横暴にも反抗してみせるバットマンを勇壮に描いてみせる。それこそ、イギリスに反旗を翻して独立を勝ち取ったアメリカ建国の理想そのものでもある」

しかし、それはひとつ間違えればテロでしかありません。なぜなら、個々人が誰か他人を裁くのを許すことは、社会の崩壊を招きかねないからです。堺氏は「その『正義』が正しいかどうか、常に個々人が判断できるはずもない。だからこそ、人は司法制度を発展させ、公的な『正義』にすべてを任せようとしているわけだ」と述べています。

さらに堺氏は「暴力的ゆえのリアリティ」として、以下のように述べます。

「スーパーヒーローは、その強大な力と真っ直ぐな正義感ゆえに、犯罪者を捕らえても殺したりはしない。それが基本的なルールである。というより、そこから踏み外してしまうと、ヒーローではなく悪い意味でヴィジランテそのものになってしまう。このルールは、子ども向けの建前であると同時に、ヒーローたちをヴィジランテと区別するための重要な線引きでもあるのだ」

続けて堺氏は、以下のように述べるのでした。

「もちろん、それはある種の理想であって、リアルに考えたとき、さまざまな凶器を持って襲ってくる凶悪犯を生きたまま捕まえるのは至離の業であり、ひとつ間違えると自分が死んでしまう危険度の高い選択である。この時代、パニッシャーのように問答無用に悪漢を撃ち殺すアンチヒーローに人気が出たのも、単に暴力性がもてはやされただけではなく、そのリアリティが読者を納得させたからだと、筆者は思う」

第六章「9・11:スパイダーマンの敗北と再起」では、映画ライター・てらさわホーク氏が「2001年9月11日。スーパーヒーローは無力化した」として、以下のように述べています。

「アメリカの領土に外部から敵が攻め込んだのは41年の真珠湾攻撃以来のことで、この9・11テロは世界中に、とりわけもちろん合衆国に言い知れぬ衝撃を与えた。この事件を契機に米国はアルカイダを支援していたとされたイラクとの戦争に突き進んでいくこととなる。政治の動きもきることながら、アメリカ中のありとあらゆる文化も事件の影響を受けずにはいられなかった。音楽も映画も、それにコミックの世界もまた例外ではなかった。たとえば事件の余波は公開前の『スパイダーマン』にも及び、世界貿易センタービルが登場する予告篇やポスターは即刻使用中止となった」

続けて、てらさわ氏は以下のように述べています。

「コミックや映画のヒーローたちはいつも米国の、または世界の危機に現れて、その大いなる力で善良な人々を救ってきた。しかし当たり前の話だが、彼らは現実には存在しないものだ。娯楽における大破壊と同じように、ヒーローたちもやはり絵空事でしかなかった。そんなファンタジーをぼんやりとでも信じることさえ、9・11テロの持つ映像的な暴力性はまったく白々しいものにしてしまった。スーパーヒーローの活躍を描くことでその歴史を紡いできたアメリカン・コミックというジャンルはこのとき、それまで経験したことのない危機にさらされたのではないか」

第七章「アメリカの新しい『神話』:クリストファー・ノーランのバットマン」では、てらさわ氏が「ヴィランの映画『ダークナイト』」として述べています。

「バットマンはまたの名を『ダークナイト・ディテクティブ』(闇夜の探偵)、またはただ『ダークナイト』という。『闇の騎士』という後者をタイトルに冠し、第1部から9カ月後を描く『ダークナイト』(08年)は、ノーランが提唱するところの『地に足のついたドラマを描く、重くリアルな映画』がいよいよ結実した作品となった」

第十一章「マーベルの映画本格参入」では、てらさわ氏がディズニー社のマーベル社買収について言及します。てらさわ氏は「ディズニー来襲」として、以下のように述べています。

「ディズニーがマーベルを買うと聞いて、昔からのファンからもそうでない者たちからも、懸念の声が挙がった。ヒーローたちがミッキーマウスやチップとデールのような万人向け、ご家族向けのキャラクターにされてしまうのではないか、すっかり骨抜きにされて、テーマパークで油を売る破目になるのではないかと。ところが実情はむしろ逆だった。未就学児童とその親向けのプロパティはいくらでも抱えるディズニーだが、10代前後の男子向けキャラクターという枠はいつまで経っても空のままだった。つまりミッキーマウスと同じように、しかも自社が苦手とする層に対して、いつまでも活用が可能なコンテンツを喉から手が出るほど欲しがっていたのだ。マーベル買収に続き、『スター・ウォーズ』を抱えるルーカスフィルムを40億ドル超でグループの傘下に収めた裏にも同じ理由があった」

自社に足りないポートフォリオをひたすら埋める、それがディズニーの成長戦略なのです。しかし、てらさわ氏は、「第1次決算『アベンジャーズ』」として以下のように述べます。

「とはいえディズニーの幹部のなかには、マーベル・スタジオズのやり方に口を挟むものもあったという。普通であればヒーローが総登場する『アベンジャーズ』をまず映画化すべきで、そのあとで個々のキャラクターについての映画を作るべきだろう、と。だがマーベル側としてみればそれは誤った考え方だった。それぞれのヒーローの物語を毎月毎月語り続け、いずれ満を持して彼らの総登場する一大イベントを世に問う。それがマーベル・コミックスが数十年にわたって続けてきた方法論だ。キャラクターの造形やその物語然り、さらにはひとりひとりのストーリーを積み上げて超大作につなげていくこと然り、マーベル・スタジオズはとにかくコミックの世界をそのまま映画館に持ち込むことに全身全霊を傾けた」

そして、てらさわ氏は『アベンジャーズ』について述べるのでした。

「単独主演作品を連発して各スーパーヒーローの世界観とパーソナリティを観客に伝えたうえで彼らを全員集合させ、1本の巨大な作品とする。『アベンジャーズ』は映画史上にも類を見ない試みを仕掛け、そして全世界で15億ドルという途方もない興行収入を記録した。自社のキャラクターを抵当に入れて銀行から金を借りる、そんなある意味ヤケクソの賭けにマーベルは大勝したのだ」

第十二章「日本よ、これが映画だ。マーベル・スタジオズの世界戦略」では、てらさわ氏が「そしてフェイズ3へ」として、以下のように述べています。

「『キャプテン・アメリカ』シリーズ第3作、『シビル・ウォー』(16年)をもってMCUはその第3段階に入った。『内戦』というタイトルのとおり、映画ではアベンジャーズのヒーローたちがそれぞれのイデオロギーを巡ってふたつの勢力に分裂、全面抗争を繰り広げる」

続けて、てらさわ氏は『シビル・ウォー』について以下のように述べます。

「ソニー・ピクチャーズとの協定によってMCU作品への登場が叶ったスパイダーマンも含め、総勢12人の登場人物が入り乱れる本作では新人から中堅、大御所まで取りそろえたヒーロー同士のバトルが順序よく展開。そのさまはまるでよくできたプロレスの興行を見るようでもある。色とりどりのキャラクターが繰り広げるアクションはそのほとんどすべてが明るい昼日中を舞台に展開、コミックがもともと持つ大仰さや非現実性、または言ってしまえばバカバカしさに対する衒いはもはや完全に消え去っている」

そして、てらさわ氏はマーベル・スタジオズのアメコミ映画について以下のように述べるのでした。

「08年から16年まで、マーベル・スタジオズが送り出してきた14本の作品。現在のところ、同社はひとつの映画シリーズで最も高い全世界興行収入を稼いでいることになる。その額8年間で実に107億ドル(1作品平均約7億6700万)。『ハリー・ポッター』8部作が10年で77億、『007』シリーズが54年間に24作品で70億、『スター・ウォーズ』サーガズ7作品が39年で64億。他の名だたるフランチャイズと比較しても、マーベル・スタジオズがどれほど化け物じみたスピードで成功を重ねてきたかがよくわかる」

第十三章「DCの世界再構成」では、『スーパーマン』や『バットマン』などのアメコミの古典を世に送り出してきたDCコミックについて述べられます。ここで、てらさわ氏は「テレビで気を吐くDC/ワーナー」として述べます。

「DC原作作品はテレビで、そしてもちろん映画で、今後もその世界観を広げていく。17年には『ワンダーウーマン』が、そしてヒーローが結集する『ジャスティス・リーグ』が公開される。さらにその後2020年まで作品の予定は詰まっているから大変なことだが、同社がとくに映画部門においてどう巻き返しを図っていくのかに注目が集まる」

終章現代「アメコミ映画の完成形『デッドプール』」では、アメコミ映画解説などを担当するライターである光岡三ツ子氏が映画『デッドプール』について以下のように述べます。

「本書ではアメコミ映画の成り立ちから世界的人気を得るまでを追ってきた。ブームがますます過熱する2016年、アメコミ映画の完成形ともいえる映画が公開された。それが『デッドプール』である。引き続き複数の話題作が公開された2016年だが、この年を総括するなら『イヤー・オブ・デッドプール』と言ってもいいのではないか。それだけ『デッドプール』のインパクトや影響は大きかったし、ヒットもメガ級だった」

わたしはまだ『デッドプール』を観ていないので、一度ぜひ観たいです。