- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1425 ホラー・ファンタジー | 芸術・芸能・映画 『ゾンビ論』 伊東美和・山崎圭司・中原昌也著(洋泉社)

2017.05.04

5月4日は「みどりの日」ですね。久々に庭仕事をするつもりです。

爽やかな「みどりの日」とはまったく無関係ですが、『ゾンビ論』伊東美和・山崎圭司・中原昌也著(洋泉社)を読みました。ゾンビ映画の歴史を辿りながら、その魅力を多角的に論じた本です。共著者の伊東氏は特殊書店タコシェ店長、山崎氏は映画ライター、中原氏は作家、ミュージシャン、映画評論、画家などマルチに活動しているそうです。

表紙にはゾンビ少女が・・・

表紙にはゾンビ少女が・・・

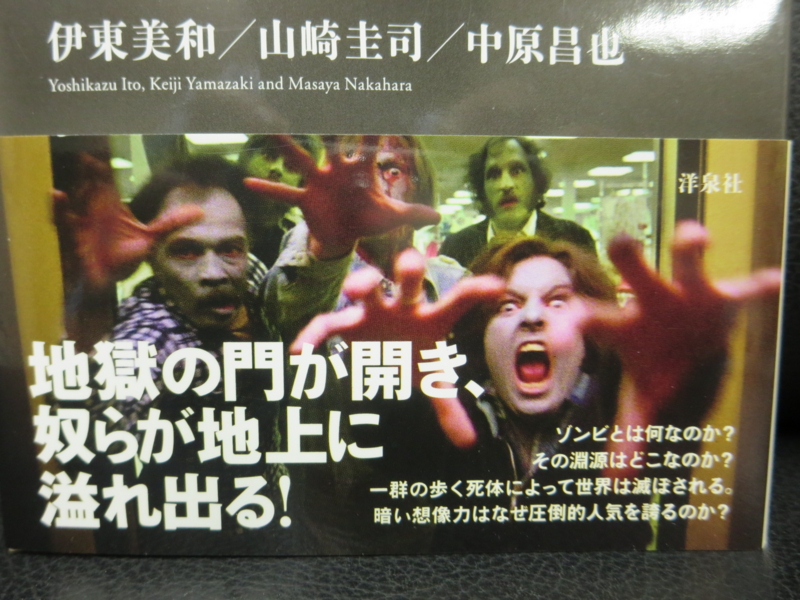

カバー表紙には代表的なゾンビ映画「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」の写真が使われ、「1979年、ジョージ・A・ロメロ監督『ゾンビ』日本公開。熱狂的なファンを生んだこの映画が、やがて世界に蔓延する『死者が甦り人間の肉を食う』新しいホラー映画のスタンダードを作ることになった・・・・・・」と書かれています。

本書の帯

本書の帯

帯には、その映画「ゾンビ」の写真が使われ、「地獄の門が開き、奴らが地上に溢れ出る」と大書され、続いて「ゾンビとは何なのか? その淵源はどこなのか? 一群の歩く死体によって世界は滅ぼされる。暗い想像力はなぜ圧倒的人気を誇るのか?」と書かれています。

また帯の裏には、「死者たちが世界を制する」「肉をくれ! もっと若い肉を!」「3本の映画―『ゾンビ』『サンゲリア』『ゾンビ3』」「ヴ―ドゥーの伝説と生きた死者―『私はゾンビと歩いた!』『ゾンビ伝説』」「死者たちの革命―『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

さらにカバー前そでには、以下のような内容紹介があります。

「それは『ゾンビ』から始まった! 我々がゾンビに魅かれる理由は何か? 人肉を食う不気味な死者の群れ! 『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』によって生ける死者の恐怖は誕生し、イタリアのグロテスクの定番にまで育った。ゾンビ映画血みどろの歴史をたどりながら、その魅力を縦横無尽に論じる!」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

第1章 3本のゾンビ映画 (伊東美和)

『ゾンビ』

『サンゲリア』

『ゾンビ3』

第2章 ゾンビ映画の源流 (伊東美和)

ゾンビ映画の流れ『ホワイト・ゾンビ』から

『私はゾンビと歩いた!』

『ゾンビ伝説』

『地球最後の男』~モダン・ゾンビの胎動

『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』

第3章 ゾンビ、恐怖の淵源 (山崎圭司)

ルチオ・フルチ考 果たして彼はゾンビ作家だったのか?

死体を玩ぶな子供たち

終章 ゾンビ映画、ジャンルとしての終わり (中原昌也)

第1章「3本のゾンビ映画」の『ゾンビ』の冒頭、伊東氏は「死者たちの夜明け」として以下のように述べています。

「ピンク・レディー旋風が巻き起こり、インべーダー・ゲームが大流行。コミックマーケットの規模が徐々に大きくなり、後に『オタク』と呼ばれるタイプの人々が登場・・・・・70年代後半は、今に続くサブカルチャーが芽吹き始めた時代といえるかもしれない。

映画界に目を向けると、後にビデオ・デッキの普及とともに爆発するホラー映画ブーム、スプラッター映画ブームの予兆がすでに現れていた」

続けて、伊東氏は当時の映画界について以下のように述べます。

「グァルティエロ・ヤコペッティが巻き起こした残酷ドキュメンタリー・ブームの余波に『ローズマリーの赤ちゃん』(68年)『エクソシスト』(73年)以降のオカルト・ブームが重なるなか、『JAWS/ジョーズ』(75年)『オーメン』(76年)『サスペリア』(77年)が大ヒット。こうしたジャンルを代表する傑作だけでなく、ライオンによる人喰いシーンが話題を呼んだ『グレートハンティング』(75年)、撮影中に実際に殺人が行われたと喧伝された『スナッフ』(76年)までが、それぞれ年間洋画配収ランキング2位と10位に食い込むほどの成功を収めた」

さらに続けて、伊東氏は以下のように述べています。

「まだ『スプラッター映画』という言葉が誕生しておらず、『ホラー映画』という呼称すら一般に浸透してなかった頃の話である。人々は『スター・ウォーズ』(77年)や『サタデー・ナイト・フィーバー』(77年)に熱狂する一方、血しぶきと内臓をスクリーンにぶちまける「残酷映画」を求めて映画館に集まっていたのだ。ジョージ・A・ロメロ監督の『ゾンビ』(78年)は、そんな時代に誕生した」

伊東氏は「ゾンビ」について、「人が人を貪り食う!」として述べます。

「ある日突然、死者が蘇りはじめ、生者に襲いかかってその生肉を貪り食う・・・・・・。今でこそゾンビ映画のカニバリズムは当たり前のものになったが、この頃は違う。いくら蘇った死体だとはいえ、人が人を食うという描写は、サメやライオンが同じことをするよりもずっと衝撃的だった。一般的な感覚からすれば、間違いなくゲテモノの部類である。配給を手掛けた日本ヘラルド映画は、『グレートハンティング』を大ヒットさせた経験もあり、当然のことながら『ゾンビ』を『残酷映画』として売り出した」

第2章「ゾンビ映画の源流」の「ゾンビ映画の流れ『ホワイト・ゾンビ』から」では、伊東氏は「そもそもゾンビとは?」として、以下のように説明します。

「そもそも『ゾンビ』という単語は、ヴードゥー教と同じく西アフリカにルーツを持ち、コンゴ語の『nzambi(神)』『zumbi(呪物)』と関連性があるといわれている。その意味するところは、ハイチ伝承における生ける屍である。 ゾンビは幽霊ではなく、死後に息を吹き返した人間とも違う。彼らは魂を失った死体であり、ヴードゥー呪術によって生きているかのように行動する。

ゾンビを作り上げるのは、邪悪な呪術師ボコールである。ヴードゥー教にはフーンガンと呼ばれる男性司祭、マンボと呼ばれる女性司祭がいるが、彼らが密かにボコールとして活動していることもあるという」

また伊東氏は「ゾンビの待遇はブラックそのもの」として述べています。

「なぜゾンビが作られるのか? その理由は複数ある。無賃金の労働力を必要とする何者かがボコールにゾンビをオーダーすることもあれば、犯罪者を獣以下の存在に落とすための刑罰として、あるいは究極の復讐として対象の人間をゾンビにすることもある。悪魔と契約する時のように、自分の魂をボコールに差し出すことで何かしらの見返りを得ようとする者もいる。

自分の家族がゾンビにされることを恐れる人々は、墓地にボコールが近づかないように見張りを立てる。古い死体はゾンビに適さないため、36時間を過ぎればもう安心だ。事前に死体を切り裂いて埋葬したり、死体が起き上がった拍子にボコールの胸を貫くようナイフを仕込む場合もある。だが、最も一般的な防御策は、死を確実なものにするべく死体に毒を投与することだ。かつてハイチの医師たちは、心臓に毒薬を送り込むことのできる特別に長い注射針を持っていた」

続けて伊東氏は「ゾンビの発見」として、以下のように述べます。

「このゾンビがアメリカで知られるようになったのは、1920年代の末である。冒険家のウィリアム・シーブルックは、アメリカ占領下にあったハイチに逗留し、現地での体験をもとにした著書『マジック・アイランド(The Magic Island)』を上梓した。ヴードゥー教の儀式をはじめ、エキゾチックな風習を記録した同書は、本国アメリカでセンセーショナルな話題を呼んだが、とりわけ読者の興味を惹いたのはゾンビに関する記述だった」

「シーブルックは西アフリカで人肉食を試したと公言し、20世紀最大の魔術師アレイスター・クロウリーと親交があるなど、とんでもなく胡散臭い人物である。彼の書いていることはどこまでが真実か分からないが、その著作が当時のアメリカ人にゾンビのイメージを植えつけたことは間違いない」

さらに伊東氏は「私はゾンビを見た!」として、以下のように述べています。

「ゾンビの目撃記録は他にもある。ルーズベルト大統領が善隣外交を掲げ、ハイチから海兵隊を撤退させた30年代後半。黒人女流作家にして民俗学者のゾラ・ニール・ハーストンが、現地でフィールドワークを行い、病院に収容されていた女ゾンビと会っている。

ハーストンの著書『ヴードゥーの神々』(新宿書房)によれば、この女ゾンビは虐待されると思ったのか怯え、落ち着かせようとする医師の声も耳に届かない様子だったそうである」

『ヴードゥーの神々』の内容について、著者は以下のように述べます。

「ハーストンはゾンビが何者であるのかを考察し、ひとつの結論を出している。彼らは蘇った死者ではなく、死んだように見える状態におかれた人間ではないのか。ゾンビとなる犠牲者は、呪術師に何らかの薬物を投与され、言語と意志の力を司る脳の一部を破壊される。その結果、喋ることも考えることもできなくなり、呪術師の命令に従うだけの奴隷=ゾンビとして生きることになる」

また、「ゾンビ、舞台デビュー」として、伊東氏は述べます。

「32年には、映画監督から劇作家に転身したケネス・ウェッブが、自作『ゾンビ(Zombie)』を舞台化している。『マジック・アイランド』を参考に書かれた本作は、死んだ夫をゾンビにされたヒロインが、若い医師と老教授の協力を得て、ゾンビ・マスターの正体を突き止めるというストーリー。おそらくウェッブの頭にあったのは、舞台劇から火がつき、映画化されて大ヒットした『魔人ドラキュラ』(31年)だろう」

伊東氏は、「初の本格ゾンビ映画『ホワイト・ゾンビ』」として述べます。

「ケネス・ウェッブの『ゾンビ』は失敗に終わったものの、同作で試みられたゾンビとホラーの組み合わせに可能性を感じる者もいた。インディー・プロデューサーのエドワード&ヴィクター・ハルペリン兄弟である。当時のアメリカではユニバーサルがホラー映画に本格進出し、『魔人ドラキュラ』『フランケンシュタイン』(31年)を相次いでヒットさせていた。それまではニッチなジャンルと見做されていたホラーが、一躍人気となっていたのだ。ハルペリン兄弟はサイレント時代にメロドラマなどを手掛けていたが、折りからのホラー人気とハイチの話題性に乗っかり、世界初の長編ゾンビ映画『ホワイト・ゾンビ』(32年)を製作する」

そして伊東氏は、世界初の本格ゾンビ映画である『ホワイト・ゾンビ』について、以下のように述べるのでした。

「『ホワイト・ゾンビ』はべラ・ルゴシを呪術師役に起用し、ルゴシの出世作『魔人ドラキュラ』をはじめとするユニバーサルのセットを借り、わずか11日間で撮影された。『魔人ドラキュラ』が製作費34万ドルだったのに対し、こちらは5万ドルの低予算映画だ。

ところが、劇場で封切られるや、当時のインディー映画としては異例の興収170万ドルを上げた。ルゴシは800ドルの出演料をもらっていたが、出演料を歩合制にしていた共演者が5000ドルを手にしたことを知り、後々まで悔しがっていたという」

『ホワイト・ゾンビ』に続いて世界中の怪奇映画ファンを震撼させたのが『私はゾンビと歩いた!』です。伊東氏は以下のように述べます。

「30~40年代に作られたヴードゥー・ゾンビ映画は、今ではあまり顧みられることもないが、唯一ジャンルを超えて高く評価されているのが、ヴァル・リュートン製作、ジャック・ターナー監督作『私はゾンビと歩いた!』(43年)である。本作はスクリーンに血と内臓をぶちまけるタイプのゾンビ映画とは対極にあり、不気味であると同時に美しく、ある種の気品すら感じさせる。ヴードゥー・ゾンビ映画のひとつの到達点だろう」

伊東氏はゾンビ映画の歴史に残る『ゾンビ伝説』も紹介します。

この映画のゾンビには実在のモデルがいました。伊東氏は「実在したゾンビ」として以下のように述べています。

「クレルヴィウス・ナルシスは、最も有名な実在したゾンビだろう。彼が他のゾンビと違うのは、たまたまアメリカ人が運営する慈善団体の施設で死亡したため、詳細で正確な記録が残されていたことだ」

何度死んでも生きていたクレルヴィウス・ナルシスはハイチで大変な話題となり、海外メディアからも注目されました。『ニュー・サイエンティスト』『タイム』などの雑誌が記事を掲載し、ABCが現地にスタッフを送ってニュースを放送、BBCがドキュメンタリーを制作したそうです。クレルヴィウス・ナルシスの存在は、ゾンビ現象がただの迷信ではなく、何らかの理由によって死者が蘇り得る可能性を示すことになったのでした。

伊東氏は「民俗学者がゾンビ製造法に挑む」として、こう述べています。

「人類学者・民族植物学者のウェイド・デイヴィスは、このナルシスの一件から仮説を立てる。ゾンビとは、ある種の毒物によって仮死状態に陥ったのち、再び意識を取り戻した人間ではないか。だとすれば、ヴードゥーの呪術師は、人間の新陳代謝を死亡とみなされるレヴェルまで低下させ、しかるのちに回復させられる方法を知っていることになる。

ハイチで流れる噂によれば、ゾンビ現象を引き起こす毒物は犠牲者の戸口に撤かれ、足の裏から吸収されるという。もしその毒物を特定することができれば、医学への貢献は計り知れない」

続けて、ウェイド・デイヴィスについて以下のように書かれています。

「デイヴィスはハイチに渡り、ゾンビ現象を引き起こす毒物『ゾンビ・パウダー』を入手する。その過程で彼はクレルヴィウス・ナルシスらゾンビと実際に会い、ヴードゥーの神話と世界観に深く関わっていく。彼の刺激的な調査の過程は、書籍『蛇と虹 ゾンビの謎に挑む』(草思社)にまとめられている。ユニバーサル製作、ウェス・クレイヴン監督によるヴードゥー・ゾンビ映画『ゾンビ伝説』(88年)の原作である」

この『ゾンビ伝説』について、伊東氏は「最後のヴ―ドゥー・ゾンビ映画」として以下のように述べています。

「映画の台詞にもあるように、ハイチ国民は80%がカトリック教徒ながら、ヴードゥー教徒は110%だと言われる。ハイチの人々はカトリックを厚く信仰すると同時に、西アフリカにルーツを持つヴードゥー教の慣習に従って暮らしているのだ。また、同国では毎年1000件近いゾンビの目撃例が報告され、刑法の249条では人をゾンビにする行為を殺人未遂であるとし、もし被害者が埋葬された場合はその後の経過がどうあれ殺人罪に問うとしている。その正体がどんなものだろうと、ハイチの生活・宗教・法律の中には、今もゾンビが存在し続けているのだ」

ゾンビ映画の歴史に燦然と輝くジョージ・A・ロメロ監督の『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』がクランク・インしたのは1967年6月でした。

同作品について、伊東氏は以下のように述べています。

「本作を好意的に取り上げた『ニューズウィーク』は、モダン・ゾンビの恐さが一種のパラノイアを生み出すことにあると分析している。ゾンビは巨大モンスターなどではなく、害悪をもたらす存在となった平均的な市民である。劇中のテレビ・ニュースがもっともらしく伝えるのは、この敵がどこにでもおり、我々を常に狙っているということ。もはや安全な場所など存在せず、自分以外の誰もが突然襲いかかってくる可能性があるのだ」

続けて、伊東氏は以下のように述べています。

「ロメロも同じような見方をしている。自分の発明で誇れるものがあるとすれば、それは隣人がモンスターになるというアイデアだという。モダン・ゾンビは外宇宙から飛来するのでもなく、ハイチからはるばる海を越えて上陸するわけでもない。自分たちの隣人、あるいは友人や家族がそうなるのだ。ロメロがフェイバリットに挙げる『ボディ・スナッチャー/恐怖の街』(56年)にも通じる恐怖だが、ゾンビには密かに人間と入れ替わるような知恵も能力もない。彼らはゆらゆらと獲物に近づき、いきなり噛みつくのだ」

第3章「ゾンビ、恐怖の淵源」の「ルチオ・フルチ考 果たして彼はゾンビ作家だったのか?」では、山崎氏が「ロジックは無用」として述べます。

「聞けばイタリア人にとって1番身近なモンスターはゾンビだという。ドラキュラやフランケンシュタインの怪物、狼男は外国の絵空事だが、死者が蘇る審判の日は小さな頃から脳裏に刻み込まれ、イエスが埋葬後4日を過ぎたラザロを蘇生させる光景を聖書の奇跡に目撃するからだ。全身を白い布で包まれたラザロの腐臭漂うイメージは『ゾンビ』や『サンゲリア』にも色濃く影を落とす。思えばロメロも信心深い家庭に育ち、スペイン絵画からの強い影響を公言している。欧米人の心には荒涼とした原野が広がり、その果てには生きた死者がさまよう都があるのだろう」

終章「ゾンビ映画、ジャンルとしての終わり」では、三島由紀夫賞受賞作家である中原氏が「ジャンルの最低辺に向かうゾンビ映画」として、「いよいよ結論めいたことを各段階になった。ゾンビの持つ最もおぞましい部分である。それはやはり『言葉が通じないこと』だろう」と指摘して述べるのでした。

「言葉が通じない。意思疎通ができない。つまるところ、ゾンビ映画が愛される最大の理由はここにある。以前だったら、ハリウッド製戦争映画でドイツ兵は英語を喋った。これが最近だと”リアリティ重視”のため字幕が入れば、まだサービスが効いている。得体の知れない言葉を喋る敵を問答無用で撃ち殺すのが、新たな時代の戦争映画のリアルだ。アジアの某国で外国人たちが狩られる『クーデター』(15年)の現地人の恐怖も英語が通じないところにあった。ディスコミュニケーションこそ恐ろしい。これに人肉食いが加われば『食人族』(81年)になる」

拙著『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)の中の「ホラー映画について」というコラムにも書きましたが、わたしは三度の飯よりホラー映画が好きです。でも、モンスターなどがはっきり見えるものは興醒めで、心理的な恐怖を与えられる心霊ものが好みです。その意味では、死者が生者を襲うというゾンビ映画は露骨すぎて苦手であります。吸血鬼にもあまり魅力を感じません。でも、よく考えたら、ゾンビやヴァンパイアというのは不死の存在です。いわば「死」を超越しているわけで、ゾンビ映画や吸血鬼映画とは究極の「死を乗り越える映画」なのかもしれませんね。