- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1427 読書論・読書術 『役に立たない読書』 林望著(インターナショナル新書)

2017.05.08

『役に立たない読書』林望著(インターナショナル新書)を読みました。

「リンボウ先生」の愛称で知られる著者は、1949年東京都生まれの作家、国文学者です。慶應義塾大学大学院博士課程満期退学。ケンブリッジ大学客員教授、東京藝術大学助教授等を歴任。『イギリスはおいしい』(平凡社)で第39回日本エッセイスト・クラブ賞、『ケンブリッジ大学所蔵和漢古書総合目録』(P・コーニツキとの共著、ケンブリッジ大学出版)で国際交流基金国際交流奨励賞、『林望のイギリス観察辞典』(平凡社)で講談社エッセイ賞、『謹訳源氏物語』(全10巻、祥伝社)で毎日出版文化賞特別賞を受賞。著著に『謹訳平家物語』(全4巻、祥伝社)ほか多数あり。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、自宅の書庫で本を開いた著者の写真とともに、「源氏物語から大藪春彦まで。」「自分が読みたい本を読む」「著者初の読書論!」と書かれています。また、カバー前そでには以下の内容紹介があります。

「仕事や生活に役立てたい、情報通になりたい・・・。最近の人は読書に実用的な価値ばかりを求め、書物をゆっくり味わうという本来の楽しみ方を忘れてはいないだろうか。本書は、そのような傾向に異を唱えるリンボウ先生が、『読書に貴賤なし』と、好奇心のままに読書を自在に楽しむ方法を惜しみなく披露。古典作品の魅力と読み方も、書誌学の専門家としての知識を交えながらわかりやすく解説する。書物に触れる真の歓びに満ちた著者初の画期的読書論!」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

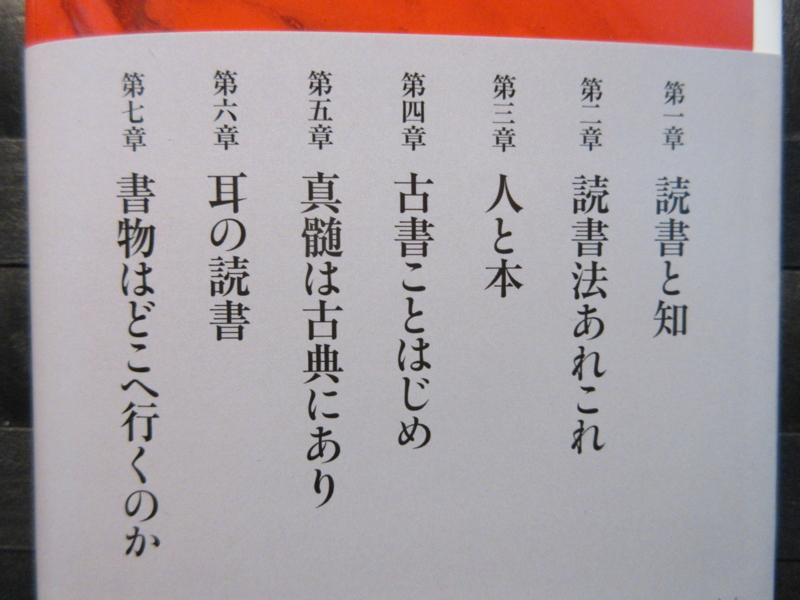

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

第一章 読書と知

第二章 読書法あれこれ

第三章 人と本

第四章 古書ことはじめ

第五章 真髄は古典にあり

第六章 耳の読書

第七章 書物はどこへ行くのか

「いや、べつに読まなくても・・・・・・。―あとがきにかえて」

第一章「読書と知」では、「読めば教養人になれるという錯覚」として、著者は以下のように述べています。

「教養とはなんだろうか、インテリジェンスとはなんだろうか、まずはそこのところから考え始めることにしましょう。

そもそも、『もの知り』であることは、インテリジェンスの必要条件ではありますが、十分条件ではない、ここを押さえておかないといけません。何も知らないで物事を考えることはできませんから、たとえば歴史や言語、また、日本人としての最低限の常識などはもっていて然るべきでしょう。そうした知識を、本を読むことで得られるのは事実です。したがって、多くの本を読んでいる人は、もの知りであるとは言える。しかし、ただ知っているだけ、つまり知識がただその人の脳細胞に記憶されているだけで、その精神になんの影響も与えていなければ、それは生きた知識ではありません。言い換えれば知恵になっていないのです」

また、著者は以下のように述べています。

「むやみに読んだ本の量を自慢する、そういう読書は、インテリジェンスを涵養するのではなく、ペダントリー(pedantry:学問や知識をひけらかすこと、衒学癖)への道を突っ走っているように思います。「オレはもの知りだろう」と片々たる知識をひけらかすオジサンなどは、傍から見たらあられもなく感じられ、敬遠したくなりますね」

そうならないためには、ペダントリーではなく、インテリジェンスへの道を行く読書が求められます。どうすれば、それが可能か。著者は述べます。

「まず大切なのは、『読んだ本の内容について考える』ことです。読書がその人の叡智の形成に作用を及ぼすとしたら、それはたくさん読んだからではなく、本にまつわる『考える営為』のゆえである。だから大切なのは、考え考え読んでいくことなのです」

さらに、著者は読書について以下のように述べています。

「歴史の本であれ昆虫の研究書であれ、自分の興味のある分野の本をまず1冊手に取ってみる。その本から1つでも新しいことを知ったり、面白いなあと感動したら、その本のなかで紹介されていたり引用されていたりする別の本を読みたいという欲求が出てくるでしょう。あるいは、1つの事象について、ちょっと別の側面から眺めてみたいという思いが、新しい分野の読書へと導いてくれるかもしれない。良い読書とはこのように、内的な契機から発展して、生きた知識が上積みされて好循環をなしていくものなのです」

内的な契機のない読書には意味がないと考える著者にとって、マスコミ、特にテレビなどが喧伝するベストセラーはじつに薄っぺらな現象に見えるそうです。「ベストセラーは読むべきか?」として、著者は述べます。

「要するに現在は、メディアにのせられて、読む必然性のない人たちまでが読むことによって、ある種の本がベストセラーになっている。ひと言でいえば、こうした現代の『作られたベストセラー』を読む必要はないと私は考えます。いや、その本が、内的にどうしても読みたい内容だと思ったら、ぜひ読んだらいい。しかし、ただテレビで言っていたから、みんなが読んでいるから、本屋に山積みになっているから、などの理由で本を買うというのは、まあよしたほうがいいと思います」

続けて、ベストセラーについて、著者は以下のように述べます。

「昨今、大ベストセラーになっている本を、たとえば50年後に、覚えている人はどれだけいるでしょうか。きっと図書館には残っているでしょう。けれど、長い年月読み継がれる本は、現実には多くないのです。 もちろん最近のベストセラーのなかにもすばらしい作品はあるのかもしれませんが、『長い年月の批判』に耐えて『古典』となるような本は決して多くはないのです。いわゆるベストセラーが、一種の流行現象である以上、時間によって淘汰されていくのは避けられない運命だからです」

では、どんな本を読めばいいのでしょうか。著者は述べます。

「ヒューマニティ(人間性)の根幹にかかわる本は必ず後世まで継続的に玩味され、そのすぐれた作品は真の意味での「古典」となります。物事を考えるよすがになったり、感情が揺さぶられたりする本、そうした本は、ヒューマニティというもの自体が不易のものである以上、時間の淘汰を経て残ってゆくものです」

ベストセラーを読まないのと同じ理由で、著者は芥川賞・直木賞作品を読まないそうです。「私にとって時間の無駄だからです」とまで言い切る著者は、「芥川賞・直木賞はひとつのファッション」として、こう述べています。

「書物の価値は、畢竟『時間』が決めてゆくものです。

出版されてから30年、50年と年月を経て、それでも多くの人が手に取るものであれば、それはヒューマニティの根幹にかかわる何かが描かれている書物であり、いつまでも色あせずに古典として残る書物だといえる。そういう本を私は読みたい。

それに対して、現在の芥川賞・直木賞作品というのは、私から見れば1つのファッションに過ぎません。鳴り物入りで出版されて、メディアでも一時しきりに報道されますが、それらを10年後に覚えている人がはたしてどのくらいいるか。30年後に読む人がどれだけいるか。大いに疑問です」

「読書に貴賤なし」と考える著者は、「心を開いて本を選ぶ」として、以下のように述べています。

「何々主義の本も、古典の名著も、大藪春彦も、自分にとって力を与えてくれるのであれば、すべて意味のある読書です。

私の周囲を見渡すと、幅広く読書をしている人ほど、面白い人が多い。自分の専門分野には関係ないけど、これがちょっと気になるから読んでみようと、心がフリーハンドの状態にある人は総じて魅力的です。それに対して、1つの分野に拘泥して、ペダンティックに、あれも知っているこれも知っていると知識をひけらかす人は、どうも人間的に面白くない」

また、著者は『荘子』の言葉を取り上げて、以下のように述べます。

「『荘子』には「無用の用」という、じつに含蓄深い言葉が出てきます。役に立たないと思われているものが、じつはたいへん重要であるという意味です。たとえば人が歩くとき、実際に必要なのは足を乗せる場所だけです。ではそれ以外の地面は無用かといえば、そうではない。足を乗せる部分しかなければ、恐ろしくてとても歩けないでしょう。無用の平地があるからこそ、我々は安心して歩くことができる。そのように、人間の叡智というものも、必要なことだけ、役に立つことだけを深堀りして、一見無用のように見えることを無視していると、結局自分の専門自体も理解が偏ってくることが避けられません。一見無用な専門外の知識が、専門分野を逆照射してくれることで、知が総体として輝き、確かなものになる。このゆえに、役に立たないなと思っても心を開いておおらかに、興味ある本をあれこれ読んでみるのがいいと思います」

本は購入するにはお金もかかりますし、購入後も置き場所に困ります。

それで、買わずに図書館で借りる人も多いです。しかし、著者は「自腹を切って得られるもの」として、以下のように述べています。

「本は場所をとるから、あるいは一々買っていてはお金がかかるから、という理由で、図書館で借りて読めばいいんだと考える人もいるでしょう。しかし、私の信ずるところは違います。図書館で借りた本の知識は、しょせん、『借りもの』の知識でしかない。自分が読みたい本は、原則として買って読み、読んで良かったと感じた本は、座右に備えておくべきだという立場です」

第二章「読書法あれこれ」でも、「図書館では本を読めない」として、著者は以下のように述べています。

「面白いから読む、純粋に『読む』という観点から言えば、読書は広義の娯楽以外のなにものでもありません。仕事のために義務で読む古典文学であっても、楽しいと思うとどんどん進んで、研究に発展性が出てくる一方で、面白くない本はすぐに忘れてしまうものです」

続けて、著者は以下のように述べます。

「だから私は、読書を『勉強』というコードに結び付け過ぎないほうがいいという考え方です。音楽にしろ文学にしろ、芸術は人を楽しませる。楽しいからこそ、そこに没頭することができる。没頭するからこそ、また心に沁み入って、一生の宝となる、とも言えましょうか。すると、人は勉強ではなく、娯楽によって賢くなるというところがたしかにあるのです」

また、人と本との縁について、著者は以下のように述べています。

「『袖振りあうも多生の縁』と言いますね。『源氏物語』の光源氏は、一度でも関係を持った女性は、たとえ自分の好みでなかったとしても、生涯、面倒を見ました。あの心がけは女性関係に限らず有効だろうと思います。本も、ひとたび手に取ったなら、それは縁があった本だと見なして、極力捨てずに手もとに置いておくことにしています」 これは、拙著『あらゆる本が面白く読める方法』(三五館)で展開したわが主張とまったく同じです。著者の言うように、「ひとたび手に取ったなら、それは縁があった本」なのです。

本をいくら読んでも、その内容をすぐ忘れてしまうという人が多いです。

著者は、「記憶にとどめる読書法」として、以下のように述べています。

「作家の丸谷才一さんは、エッセイの良し悪しを決めるのは『抄出の妙』だと言いました。先人の書いた書物の中から、いかにしてどんぴしゃりの部分を引いてくるか。この技術が、エッセイの出来を左右するというわけです。

そういう意味でも、読んで心惹かれる文章は、なんとかして自分の血肉としておきたいものです。思わず暗記してしまった、というほど強い印象のある文章も稀にはありますが、基本的に人は忘れる動物であると謙虚に構えて、念のため、後で引用できるように書き抜いたり、マークしておくことを勧めます」

拙著にも引用は多いですが、いつも「抄出の妙」を心がけています。

ここで、著者は『論語』の言葉を取り上げます。

「論語に『造次顚沛(ぞうじてんぱい)』という言葉があります。ひっくり返りそうになった咄嗟の場合、そのわずかな時間でも、君子は人としての徳義を忘れぬものだという意味ですが、この言葉の通り、歩きながら、お風呂の中で、あるいは寝る前であっても、いつもなにかを読んだり考えたりする、それで、なにか思いついたり発見したりしたら、すぐにメモする、そういう心がけでありたいものです」

著者は、いわゆる「速読」というものを否定しています。

「スロー・リーディングのすすめ」として、以下のように述べています。

「海水を柄杓で汲みつくせないように、世の中の書物を読みつくすなんてことは不可能です。それならば、むやみとたくさんの本を読むよりも、自分にとってほんとうに必要な本を、丁寧に、存分に味わって、ゆっくりと読むほうが、はるかに良いのではありませんか」

また、「速読」とともに「多読」も否定しており、以下のように述べます。

「思い切っていえば、読書量と人格にはなんら関係がないのです。

大切なのは何冊読んだかではない。1冊の本をいかに深く味わい、そこから何を汲みとり自らの栄養にしたか、なのです。したがって、速読なのはまったく必要ないというのが私の信念です」

著者は、アマゾン・レビューにも言及しています。

「書評の使い方、書き方」として、以下のように述べます。 「最近は私もアマゾンで本を購入する機会が増えましたが、あのレビューに関して言えば、まったく信頼するに足りないと考えています。アマゾンのレビューに限らず、匿名の文章に価値はありません。何かものを言いたいのであれば、己の立場を明らかにして正々堂々と発言するのが道理でしょう。匿名に隠れて後ろから袈裟がけに斬り捨てるような文章は、認めるわけにはいきません。『論語』顔淵篇に「礼に非ざれば聴くこと勿れ」という言葉があります。きちんとした礼にかなった言葉でないならば、聴かぬようにせよという意味です」

まったく同感です。匿名者の発言などに耳を傾ける必要はありません。

第三章「人と本」では、フランス人小説家のダニエル・ペナックの著書『ペナック先生の愉快な読書法―読者の権利10ヵ条』浜名優美・木村宣子・浜名エレーヌ訳(藤原書店)を取り上げ、朗読の素晴らしさを説きます。「ペナック先生の朗読のススメ」として、同書の「読書は贈り物。読む、そして待つ。好奇心は押しつけられるものではなく、覚醒されるものだ」という言葉を紹介し、以下のように述べています。

「読書の楽しみとは、本に描かれた情景や登場人物の感情を、読み手が自分の心の中で再現し、ありありと実感できることだろうと思います。美しい声、適切な抑揚など、ある程度の演技(過度の演技でなく)も含めた優れた朗読によって、本の文字が聞き手の『心の中の現実』へと変換されていく(つまり想像力によって空間化される)としたら、それはすばらしい読書教育だと言えるでしょう」

また、朗読について、著者は以下のようにその魅力を訴えます。

「朗読を聞くのであれ、自分で手に取るのであれ、何かのきっかけで好きな本ができると、それが橋頭堡となり、他の本へと興味が移っていく、そうやって1冊にとどまらず他の作品に自動的に派生していくのが読書の面白いところでもあります。たとえば『平家物語』を読むと、典拠として『史記』や『和漢朗詠集』などが出てきたりしますから、ちょっと読んでみようか、というような思いも湧いてくるかもしれません。あるいは、『平家物語』の前段階を語る『保元物語』『平治物語』も興味の対象になる、さらには、平家から派生して義経の一代を語る『義経記』にも読書が及ぶかもしれません」

続けて、読書の広がりについて、著者は以下のように述べます。

「近現代の文学でも同様で、夏目漱石を知ると、そこを手がかりにイギリス文学へ行ってみたり、漱石に影響を与えたラファエル前派(19世紀中頃にイギリスで生じた芸術家集団)やターナーなどイギリス美術の図録などを渉猟してみたりと、さらには、漱石の俳句から、子規へと読書が及ぶかもしれないし、漱石の伝記や、そのロンドン時代を考証する評伝書をも読み進めるようになるかもしれません。逆にまた、漱石と並び称せられる森鴎外への興味が掻き立てられることだって、あるでしょう。そのように、読書は、1冊から派生し発展して、どんどんその世界が広がっていきます。こうして、自分にとって面白い、という知の体系が、少しずつ豊かになっていくのです」

結局、著者は「本は自分で買うべし」「そして、座右に置いておくべし」という二点を強調して読者に訴えています。さらに、「本棚は脳味噌の延長である」として、著者は以下のように述べます。

「私は、人の家にお邪魔する機会があると、つい、本棚を眺めてしまいます。書棚に並んでいる本は、その人が歩んできた人生を如実に物語ります。いわばその人の脳味噌の延長線上にあるのです。むろん脳味噌の中を覗くことはできませんが、本棚は外から見ることができるから面白いのです。だからぜひ、本棚を持つようにしてください。図書館で本を借りてばかりいると、あるいは読んだ端から捨てていると、本棚は必要ないけれど、それは貧弱な叡智を物語るように、私には思われます。電子本しか読まないという人も、稀にはあるかもしれませんが、それもやはり、この智の沁み込みかたからいうと、どうも力が弱いように思います」

第五章「真髄は古典にあり」では、「古典で知る読書の醍醐味」として、著者は以下のように述べています。

「もっとも純粋な意味での『読む楽しみ』ということで申せば、もっとも本格的な読書の対象が、古典なのです。なにしろ何百年も、ものによっては千年以上も読み継がれてきた古典文学ほど面白いものはありません。いや、面白いからこそ長い間廃れずに読み継がれて、結果として古典となったのだと見なすのが適当であろうと思います。すなわち、実用的な役には立たないけれど、楽しみという意味では、もっとも本格的で、しかも人生にとって有益だとも言えるかと思います」

現代日本の場合、古典は文庫本でも読めますが、それには限りがあって読める作品は限られます。やはり、古典全集などで読むのが王道と言えるでしょう。「いま、古典の全集が担う役割」として、著者は述べます。

「奈良時代から幕末に至る長い日本古典文学の歴史のなかから、主要なもの、とくに面白いもの、あるいは資料的な価値の高いものを選んで、全集として編んだのがこれらの古典全集ですから、そのすべてを読破しようというふうに強いて思う必要もありません」

続けて、古典全集の役割について、著者は以下のように述べます。

「そもそもが、なんの興味もない分野の作品を、あれもこれもと、額に汗して読むのはあまり意味がありません。それよりも、自分にとって興味ある分野や時代の、その主要なものを(どれが主要な作品なのかも、全集のおかげで知ることができる)じっくりと読んでみるということが、一般の読書人にとっての、これら古典全集本来の役割で、そこが、近現代の全集や個人全集とのもっとも大きな違いかもしれません」

古典は学校教育でも教えられますが、そこには問題点も多いです。

著者は、「古典の教えかたについて思うこと」として述べます。

「学校で教える古典の何が問題かといえば、ひとつには、ほんの一部分だけを抜き出して教えようとする点です。どんなにすばらしい芝居だって、たとえば幕開きとクライマックスだけを見せられて面白いはずはありません」

続けて、著者は古典教育の問題点について述べます。

「同様に、古典作品を細切れにして教えたのでは、古典文学の持っている馥郁たる香気も、また心に沁みる面白さも、まったく伝わらないに違いありません。しかも教える教師自身が面白いと思って用意した教材ではなくて、まったくお仕着せの細切れを材料として、ただその語意を説明したり、あるいは文法を教えたりだけの授業では、生徒たちが古典に飽き飽きとし、はては古文を敬遠するようになってしまうのは、どうしたって避けることができないように思います」

問題点を指摘するだけでなく、著者は具体的な提案も行います。

「そこで、全国の大学を代表する東京大学や京都大学、あるいは私学の早稲田大学と慶應義塾大学など、主要大学が、それぞれ、 “2020年度の本学入試の古文は『枕草子』から出題します”というような、前もってのアナウンスをするという制度にしたらどうでしょうか。

そうすれば、たとえば東大が『枕草子』を出題すると告知しておけば、東大志望の人は、少なくとも『枕草子』を全巻読むに違いありません。

もとより入試のために読むことを強制されるのは、読書としては邪道ではありますが、それでも、1つの作品をきちんと読み上げてしまううちには、文法などはたいてい頭に入ってしまうだろうし、だいいち、古典文学の面白さに接することができるというのは、大きな大きな「人生の宝」です。そこからまた次には『徒然草』も読んでみようとか、『源氏物語』に挑戦しようとかいう人だって出て来るかもしれません」

この著者の提案、わたしは素晴らしいアイデアであると思います。

著者によれば、中国では恋愛文学が残りませんでしたが、『源氏物語』をはじめ、日本では恋愛文学が特に喜ばれました。その理由について、著者は以下のように述べています。

「日本は地勢的に稲作を基本とする農業国家でした。

その農業という営為は、人間の力ではどうにもならない自然というものを相手にしています。晴雨、寒暖、自然の移り行きが順調であって初めて豊饒がもたらされる。それはもう人間の知恵を超えた神の領域であると言っても過言ではありません。そうして、どのようにしたら、稲作の豊饒が得られるのか、それを思うと、充分の陽光と豊かな水、まずこの陽と陰の程よい調和がなくてはなりません。ここで日本のご先祖たちがレファレンスしたのは、男女の仲ということでした。男と女、太古は男は陰、女は陽でした。・・・・・・太陽神であるアマテラスは女の神様でしたね・・・・・・その男女が和合し、睦まじくすることによって、子ども=実りが生まれる」

続けて、著者は日本における恋愛文学について述べます。

「このことから、恋は、日本では決してタブーではありませんでした。それどころか、あの『古事記』の、イザナキ・イザナミの国産み神話を想起すれば明らかなように、男女が尋常に『みとのまぐわい』つまり性行為をなして、子どもが産まれるようにして、日本は神も生まれ国土も生まれたということになっています。

そうして、恋の仲立ちをするものは、古代から一貫して『うた』でありました。連綿と長く言葉を連ねて歌えば『長歌』、五七五七七の短い形で歌えば『短歌』、そういうものの総合として『うた』が、大切な存在であり続けました」

また、「うた」に登場する儀礼に言及しつつ、著者は以下のように述べます。

「春に若菜を摘むのは、もちろん一種の神事儀礼で、新しい年の生命力の象徴である若菜を摘んで君に奉ることは、すなわち新たな生命を君に奉る祈りでした。このゆえに「菜摘みの神事」というものが、あちこちにあったのです。この儀礼に奉仕しているのは、身に穢れなき乙女で、いわば神に仕える巫女でもあったので、そういう乙女に家や名を聞き、それを知ることは、この乙女を自らの宮廷に召すことでもあったのだと考えてよいのです」

続けて、著者は「天皇」に言及し、以下のように述べます。

「こうして、『うた』を仲立ちとして、天皇が各地の乙女を召すこと、これが古代の天皇統治の基本でありました。天皇は武力で平定する覇王ではなくて、本来は、こうした神の力を以て国を知ろしめす存在であったことを知っておく必要があります。こうして、天皇が各地から『采女』と呼ばれたような乙女たちを召し集めて寵愛することが、すなわち統治の一形式であったことは、日本の国と文学を知る上で大切なことがらです」

さらに、著者は「うた」について、以下のように述べます。

「日本文学の根幹は、したがって、『うた』ですが、その和歌の世界では、なにしろ『恋の歌』というものが、もっとも重んじられ、多く作られてきたものでした。『古今和歌集』をはじめとする勅撰集の中身をみれば、四季の歌と恋の歌がもっとも大きな比重を占めています。その四季の歌のなかにも、恋をテーマとして歌っているものが少なくないのですから、結局は恋が和歌の最大のテーマだったことは疑いのないところです」

しかしながら、中世に入ると事情が変わってきます。

武家を中心に、女性は男性に随従することをよしとするような男尊女卑的な社会構造がふつうになっていくのです。著者は、「とはいえ、社会の大多数を占める農村の生活は太古からさして変わりなく、男女和合しつつ、一致協力して農耕に勤しみ、その結果得られた収穫は神に捧げて感謝しつつ、民もまたその相伴に与って平和な暮らしを送っていたのだろうと想像されます」と述べています。

第七章「書物はどこへ行くのか」では、「美しい書物」が取り上げられます。欧米で装飾的に作られた「美しい本」について、著者は述べています。

「たとえばウイリアム・モリスが19世紀末に始めた芸術的印刷事業『ケルムスコット・プレス』では装訂から文字組み、挿絵まで、趣向を凝らした本が作られました。それ以前にも、聖書などには、羊皮紙に装飾的な書体で書き、きらびやかな彩色を施した豪華な写本も残っています」

ただこれらはあくまで例外でした。続けて、著者は述べます。

「豪華な聖書に相当するものを、日本に求めれば、『装飾経』または『荘厳経』と呼ばれるものがあります。とくに平安時代から鎌倉時代の頃には、金泥や銀泥を使って巻頭に仏画を描いたり、巻頭見返しに金銀の切り箔を散らして飾るなど、美しい装飾(荘厳)を施した写経が数多く作られました。ありがたい聖典に対する尊崇の思いをより深く表現するために、こうしたさまざまな美しい飾りを加えるわけです」

著者によれば、電子書籍では不満が残ることがあるそうです。

それは「我が物にする」という感覚だとか。「本を『我が物』にするということ」として、著者は以下のように述べています。

「本はぜったいに書き入れや傍線引きなどしないで、きれいに使うという信念の人もいることを承知で申しますならば、私は、こと『読書』との関係においては、自分の本には縦横に書き入れなどしながら、あるいは傍線や付箋などを付けながら、大いに手垢を付けて読むのがよいと思います。そうして、ほんとうに気に入った本であれば、何度も読み返しているうちに、とうとう製本が壊れてしまうかもしれません。しかし、それでいいではありませんか。そのくらい、この本に感銘を受けて何度も読み返したということの結果がそれなら、壊された本もおそらく本望であろうと思うのです」

読んだ本が並んだ書棚というものは、読んだ人の精神史そのものです。

「自分史の象徴としての書棚」として、著者は以下のように述べます。

「何年か、何十年か、本は次第に冊数を増加しながら、しかし、だんだんと自分独特の『世界』を形作ってゆきます。その結果、自分は今までにどんな本を読み、何を思い、どのように考えてきたのか、そんな『自分史の象徴』としての書棚・書庫ができ上がっていくのです。そんなことを想像してみると、実用的にはあまり役にも立たなかった本が、結局自分という人間を、いまある形に育ててくれたなあと、不思議な感慨を感じるに違いありません。書物との縁は、言ってみれば自分の生き方や努力の「結果」なので、それは他の人にとってはなんの意味もないものかもしれません。・・・・・・かくして、読みたいものをじっくり精読する、読みたくないものは読まない、読んでみてつまらないと思ったら、さっさと読むのをやめる、これが私の読書法です」

さらに、著者は読者に対して以下のことを訴えかけます。

「どうか、こと読書に関しては、流行に流される、付和雷同する、強迫観念に負ける、ということなく、自分がほんとうに読みたいもの、読んで面白いと思うものを、丁寧に、ゆっくり、考え考え読んでほしいと思います。そうしてまた、時には、それを朗々と明晰に朗読してみる。そのことによって、日本語の韻律的な美しさにも気付いていただきたい。さらには、ひとたび読んで何か得るところを感じた本は、必ず大事に保管して、再読、三読の機会に備えるというふうにしたいものです」

そして、「いや、べつに読まなくても・・・・・・。―あとがきにかえて」の最後に、著者は以下のように述べるのでした。

「人生はできるだけ楽しく、豊かに送りたい。その豊かに楽しく生きることの秘鍵が、すなわち自由な読書ということなのだ、強制された読書でなくて。

自由に読み、ゆっくり味わい、そして深く考える。ただそれだけのこと。この絶対の自由と自主、それこそが読書にとって、もっとも大切なことなのだ、と私はただそれだけを言いたくてこの本を書いた」