- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2017.05.09

『知の仕事術』池澤夏樹著(インターナショナル新書)を読みました。

現代を知力でサバイバルするための実践技術を学ぶ本とのこと。

著者は1945年北海道生まれの作家、詩人です。小説、書評、翻訳など多くの分野で活躍。ギリシャ、沖縄、フランスに滞在し世界的な視野で作品を発表。『スティル・ライフ』(中公文庫)で芥川賞、『マシアス・ギリの失脚』(新潮文庫)で谷崎潤一郎賞、『パレオマニア』(集英社文庫)で桑原武夫学芸賞などを受賞。河出書房新社『世界文学全集』『日本文学全集』を個人編集。

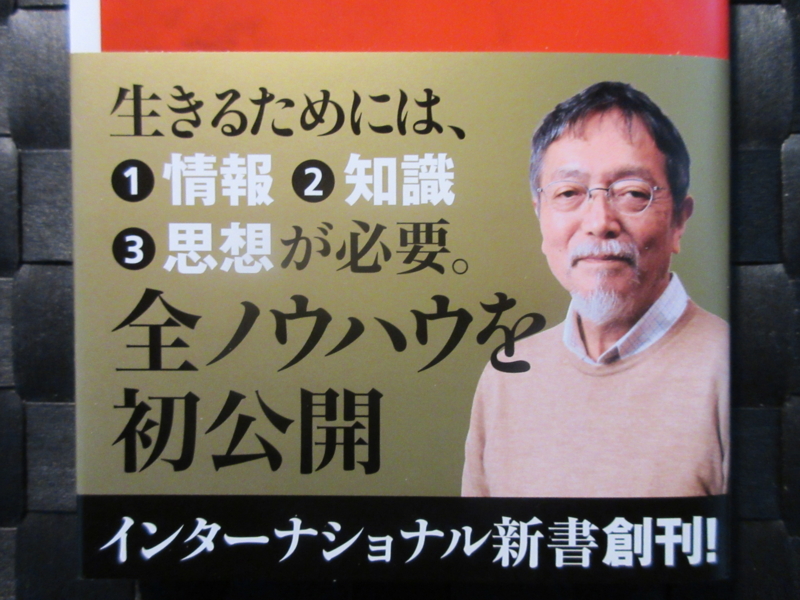

本書の帯

本書の帯

帯にはまるで古代ギリシャの賢人のような風貌をした著者の写真とともに、「生きるためには、(1)情報(2)知識(3)思想が必要。全ノウハウを初公開」「インターナショナル新書創刊!」と書かれています。また、カバー前そでには以下のような内容紹介があります。

「混迷深まる現代を知的に生きていくためには、『情報』や『知識』だけではなく、さらに深い『思想』が必要だ。それをいかにして獲得し、更新していくか。自分の中に知的な見取り図を作るための、新聞や本との付き合いかた、アイディアや思考の整理法、環境の整えかたなどを指南する。小説だけでなく、時評や書評を執筆し、文学全集を個人編集する碩学が初めて公開する『知のノウハウ』」

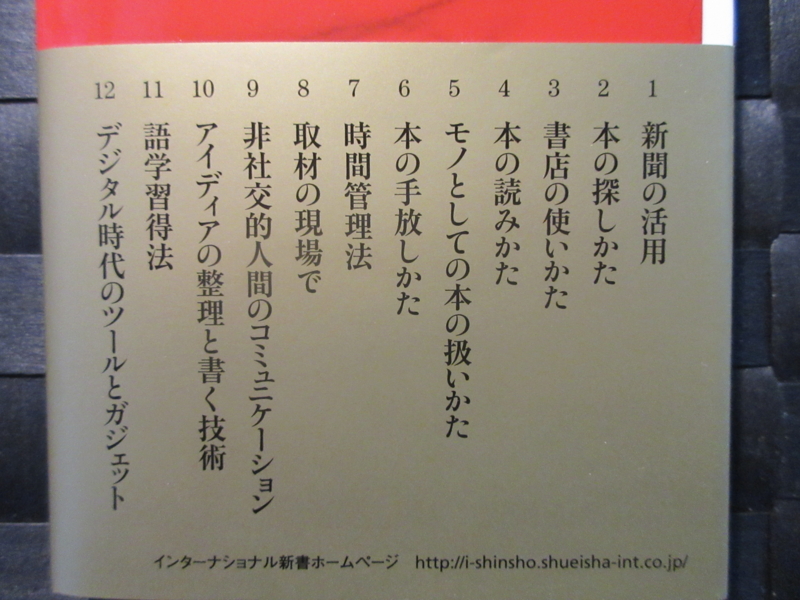

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

はじめに「あるいは反知性の時代の知性」

1 新聞の活用

2 本の探しかた

3 書店の使いかた

4 本の読みかた

5 モノとしての本の扱いかた

6 本の手放しかた

7 時間管理法

8 取材の現場で

9 非社交的人間のコミュニケーション

10 アイディアの整理と書く技術

11 語学学習法

12 デジタル時代のツールとガジェット

はじめに「あるいは反知性の時代の知性」の冒頭を、著者は次のように書き出しています。

「しばらく前から社会に大きな変化が目立ってきた。人々が、自分に充分な知識がないことを自覚しないままに判断を下す。そして意見を表明する。そのことについてはよく知らないから、という留保がない。

もっぱらSNSがそういう流れをつくった、というのは言い過ぎだろうか。ツイッターが流す『情報』をろくに読みもしないで、見出しだけを見て、『いいね』をクリックする。それで何かした気になって、小さな満足感を味わう」

続いて著者は、ネットの検索システムに言及します。

「検索システムは世間ぜんたいから同じような意見だけを集める。そこだけ見ていると、その意見が多数を占めるように見える。だから自分もそこに参加して、徒党の一員としていっぱいしのことをしてみたいと思う。そこで『いいね』のクリック。それに反対する意見を探して比べることには思い及ばない。頭脳を使う努力という点では実は何もしていないに等しいが、本人はそれに気づかない」

続いて、著者は以下のように述べています。

「そういう『意見』がまとまって社会を動かしてゆく。選挙では政見や思想以前に、候補者への好き嫌いで票を入れる。それでも投票に行けばまだよいほうで、棄権したまま、それを意識することもないまま、ツイッターの『いいね』のクリックはする。

議論はない。その代わりに罵倒の応酬があって、それでことが決まってゆく。社会を分断する力は強いのに、まとめる動きは弱い。分断はただ数だけの多数派をつくり、彼らが数に乗じてすべてを決める。少数意見は無視され、時には炎上の対象になる」

著者によれば、現代社会では「ものを知っている人間が、ものを知っているというだけでバカにされる」社会だとして、以下のように述べます。

「ある件について過去の事例を引き、思想的背景を述べ、論理的な判断の材料を人々に提供しようとすると(これこそが知識人の役割なのだが)、それに対して「偉そうな顔しやがって」という感情的な反発が返ってくる」

こういう人たちの思いに乗ってことは決まってゆきます。著者は、本書はそういう世の流れに対する反抗であり、「反・反知性主義」の勧めであり、読者を「知識人」という少数派の側へ導くものだと宣言します。

著者は、生きるためには、軽い順に1「情報」、2「知識」、3「思想」が必要だと考えることを提案し、それぞれ以下のように説明します。

「『情報』はその時々に起こっていること、起ころうとしていること。いわば日付のあるデータだ。たったいまの世の動きを知るにはこれが欠かせない。

『知識』はある程度まで普遍化された情報、しばらくの間は通用する情報であって、普通にものを考えるときにはこれが土台になる。その一方で知識もまた変わりゆくから更新が必要で、古いものは信頼性が低くなる。

『思想』とは、『情報』や『知識』を素材にして構築される大きな方針である。個人に属するものもあり、多くの人々に共有されるものもある。それ自体が人格を持っていて、成長し、時には統合され、また分裂し、人類ぜんたいの運命を導く。『哲学』や『宗教』まで含む大きな器」

1「新聞の活用」では、「いまを切り取るのは『新聞』が必要」として、著者は以下のように述べます。

「新聞はいわば日々更新される世界図であり、刻々形成される現代史の地層の断面図だ。集められた情報や意見を一定の方針に従って取捨選択し、配列し、紙に印刷する。大事なのはそれが文章であるということだ。人は話すときには感情に流されがちだが、書くとなると論理的になる。紙面に収まる量には制限があるから、どうしてもエッセンスだけを抽出しなければならない。骨格だけが残り、肥大したところは捨てられる」

また著者は、「インターネットの記事だけではなぜダメか」として述べます。

「情報に大事なのは(正確さを別にすれば)広がりと深さである。知りたいことの主題がわかっているとき、昨日起こった近所の事件のその後とか、築地市場の移転問題とか、自分の側にテーマがあればその先をインターネットは提供してくれる。しかし、世の中に無数のことが日々発生している中で何が問題かを知るには、およそ無関係と思われる記事が雑然と並置されている紙の新聞の、あの紙面が要る。インターネットには深さはあるが広さがない」

著者は、共同通信で配信された「新聞の役割、地方紙の役割」というコラムの最後に、次のように述べています。

「反知性主義の時代だから歴史など持ち出すと反発を買うかもしれないが、近代国家の経営は啓蒙主義とそこから生まれた人権思想に基づいている。まだわれわれはそれを捨てるに至っていない。行政府が強すぎると民は迷惑をする。それを抑えるために、どこの国も憲法で政府を縛ることにした。

具体的にはフランス革命が大きな転機になった。報道の自由について、意見発表の自由について、フランス革命を用意した思想家ヴォルテールのものとして流布される言葉を思い出そう―『私はあなたの意見には反対だ。だがあなたがそれを主張する権利は命をかけて守る』」

4「本の読みかた」では、「本を最後まで読むべきか」として、著者は以下のように述べています。

「『星の王子さま』も、子どもが初めて読んだときに面白いと思うとはかぎらない物語だと思う。『風の又三郎』だって、『銀河鉄道の夜』だってそう。だから、一度手に取った本を最後まで読むかどうかは、その本が自分に向いているかどうかを考えた上で決めればよい。面白くない本を最後まで読むよう強制されて本嫌いになるくらいなら、投げだしたほうがよほどましだとぼくは思う」

続けて、本との相性について、著者は以下のように述べます。

「大人であってもやはり相性というものはある。本屋でじっと睨んでこれはいい本だと見切って買った本であっても、残念ながら、家で開いたらつまらなかったということは少なくない。本にも当たり外れはあるからそれは仕方ない。もちろん、しばらく時を経て、再び手に取って、『面白いじゃないか』と思い直すことは大人でもあるだろう。

出会って、ちょっと覗いて、合わないと思えば他に行く。そういうわがままな読みかたでも大事な本にはいつかは行き着く。むしろ広く浅く読むほうがたくさんの本に会えるし、浅くと思っても相性によっては深く引き込まれ、それが一生の付き合いになることもある。読書にカリキュラムはないし卒業もない。永遠の留年状態」

6「本の手放しかた」では、「書棚は手作りした」として、著者は述べます。

「戦後すぐは住宅難で、日本人はみなバラックに住んでいた。そういう時代は本をたくさん持つなんてことはできないから、本棚はミカン箱で充分だった。あの頃だと、ミカン箱ではなく、リンゴ箱かな。そんなもので済んでいた。しかし少しずつ住宅事情がよくなると、バラックから家へと移りだす。小さな団地であっても居間には壁がある。その壁が真っ白だと寂しいから、絵を掛けるとか、本棚を置こうかと思いつく」

続けて、著者は本棚について、以下のように述べます。

「本棚を置くと、中に本を入れなければならない。どういう本がいいかわからない人にとって、文学全集は確実にいい本を選んで毎月送ってくれるからとても便利だ。というわけで全集ブームが巻き起こった。この時代、本は、実用以上にインテリアとしての役割を担っていたのだと思う。だから当時は、百科事典なども大変凝った造本だった。ぼくがかつて編集を手伝った平凡社の全16巻の『世界大百科事典』(1984年)は、明るい黄土色に金の箔押しをしたとても立派な杉浦康平の造本で、社内では『仏壇』と呼ばれていた」

著者は『読書癖3』に収録された「ストックの読書、フローの読書(あるいは、さらば読書)」というコラムで以下のように述べています。

「本が一時ほど売れないという傾向は認めなければならない。かつて、本はよく売れた。全百巻などという文学全集が各社から競って刊行され、大きな百科事典が何十万セットも売られた。しかし、だからと言って、その時期の日本人が特に賢かったとも思えない。売れただけの本が実際に読まれていたのだとすれば、あれだけの量の教養はいったいどこへ行ってしまったのか」

著者は「昔、教養とは知識のストックであった」としながらも、述べます。

「現在、人は大きな本棚を持たなくなった。

全集を買いはしないし、豪華な装丁の本を並べてながめるということをしなくなった。その理由はどこにあるか。

ストックという言葉を使ったついでにもう1つ経済学の用語を借りれば、教養自体がストックからフローに変わりつつあるのではないだろうか。今や知識は書庫や頭脳に蓄積されて使われる日を待つのではなく、より流動的になって人々の間を駆けめぐっている。標準的な教養のセットは解体されて、もっと大量の細分化された教養が流通している」

続けて、変化の原因について、著者は述べます。

「この変化の原因はいくつも考えられるが、その第一は社会そのものが風通しがよくなって、人と情報の動きが活発になったことである。一例として、コピー機の普及を考えてみれば、これは1巻にまとめられた書物というものの権威を相対的に下げた。本当に欲しいのは、書物というハードウェアではなくて情報というソフトの方なのだと人々は気付いた」

そして、著者は現在の読書について、以下のように述べるのでした。

「読書はストックではなくフローである。

新しい書物は次々に出され、知識はさまざまに形を変えて人を訪れる。その流れの岸に立って、人は多くを読み、あるものを忘れ、あるものを記憶にとどめる。人の心の中でダイナミックな教養がつくられつつある。

昔、寺山修司は『書を捨てよ、町へ出よう』と言った。彼はその時、気付いていなかった、書物がそのまま町であることに」

7「時間管理法」では、「締め切りとの闘い」として、著者は述べています。

「そもそも人類は狩猟・採集を捨てて農耕など始めたのが間違いだった。まして都市を築いて文明など作ったのが大間違い。狩猟と採集ならばのんびりと遊び半分で暮らしていけた。どうしても食糧が不足したときは飢えて死ぬだけのこと。他の動物はそれで満足している。それなのに農業を始めて、穀物という備蓄可能な食糧を得た。備蓄可能はすなわち強奪可能だから戦争というものが始まった。余剰の穀物を1ヵ所に集めて、人を集めて、都市が生まれる。この高密度の社会が生み出す文化を文明と呼ぶ。それに追いまくられて必死で働かされているのが我々。いまさらもとには戻れないけれど」

8「取材の現場で」では、著者は梅棹忠夫の名著『知的生産の技術』の名を挙げ、われわれの生産は技術によって支えられているのであり、技術、つまりテクノロジーが変わったら、生産方法も変わらなければならないと訴えます。そして、本の読み方について以下のように述べます。

「ぼくの本の読みかたは、読書家であれば、昔から誰もがやってきたことだろう。例えば加藤周一さんは『日本文学史序説』(筑摩書房、1980年、のちにちくま学芸文庫)を書くにあたって、とんでもない分量の古典を深く丁寧に読んでいる。少なくとも岩波の『日本古典文学大系』全百巻を脇に置き、古事記・万葉の時代からの日本文学を抜き出してきては適切につかみ、要約している」

続けて、知的生産の方法について、著者は述べます。

「そういう意味では『古事記』の頃から、1冊の本を作る知的生産の方法は変わっていないのだろう。素材を集め、整理し、価値判断を加え、並べかたを決めて、全体を1つの形式と文体と思想と記述法で統一する。書く過程だけで本ができ上がるわけではない。紫式部の『源氏物語』は書いただけだが、ほとんどの本には編集過程がある。集めて編むわけだ。しかも日本の古典文学は『今昔物語』のように、編集ものが多い。編集過程においてやるべきことは、千年の時を経ても不変だ」

また著者は、パソコンについて以下のように述べています。

「自分の書いたものや撮ったものをパソコンに保存しておけること自体も、それができなかった時代に比べて、各段に生産性を上げたと思う。『あれについて何か書いたよな』というぼんやりとした記憶さえあれば、キーワードで検索して、原稿を探し当てることができる。おかげで、同じエピソードを何度も書かなくてすむようにもなった」

わたしは、本やブログの執筆のための取材用によく写真を撮影します。

その際はデジカメとスマホを併用しているのですが、著者は述べています。

「ちなみに写真を撮るとき、スマートフォンの写真機能はほとんど使わない。スマホのレンズは比較的広角なのだ。ぼくは撮りたいものだけを撮りたいし、余計なものを入れたくないから、別にデジカメを持っている。少し本格的に撮るときはファインダーのある機種を使う。大きな一眼レフではないからデジタルのファインダーだが、それでもないよりはまし」

12「デジタル時代のツールとガジェット」では、「ウィキペディアが百科事典の課題を解消した」として、著者は以下のように述べています。

「ウィキペディアは、みながボランティアで力を合わせて運営して、あそこまで大きなサイトに成長したという意味で、とてもよいシステムだと思う。最初に気がついた人は慧眼だろう。人間は金銭的な対価や名誉心とは無縁に無償の奉仕として(つまりボランタリーに)働くものだという見通しが当たっていたわけだから」

続けて、著者は百科事典について以下のように述べます。

「百科事典を作ったぼくの経験から言えば、百科事典のいちばんの問題は、文章量が限られていること。次に、いったん作ったら改訂が難しいこと。だからその分だけ権威主義的になる。ぼくも関わった平凡社の最後の百科事典の編集長は加藤周一さんだった。その前は林達夫さん。そのくらい偉い人の名を冠し、かつ、中身はすべて専門家に頼んだ」

さらに、著者はウィキペディアについて以下のように述べるのでした。

「ウィキの内容をすべて信用することはできないが、インターネット特有の相互チェックのシステムが働いていて、まず大きな間違いはない。また、中で散々議論しているから、大方において、ほぼ妥当なところに収まっているはず。だからウィキの信頼性は上がっており、ある程度のところまでは信用できるとぼくは見ている」

ふつう、この手の情報活用についての本では、ウィキペディアについてあまり肯定的な意見を書きません。「信用性が低い」とか「きちんと事典で調べるべきだ」とかいった具合です。しかし、本書では反対にウィキペディアの長所に注目しています。著者が世界に誇るかの平凡社の『世界大百科事典』の編集にたずさわった経歴の持ち主だからこそ、説得力があります。

わたしは読書術の類が好きでよく読むのですが、本書には、非常に実践的で現代的な「情報とのつきあい方」が書かれていると思いました。