- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1434 書評・ブックガイド 『21世紀の暫定名著』 群像編集部[編](講談社)

2017.05.23

『21世紀の暫定名著』群像編集部[編](講談社)を読みました。各界の「本読み」たちが今世紀の名著を選んだ内容です。「群像」2016年1月号特集「21世紀の暫定名著」を元に新原稿を加えて再構成されています。

本書の帯

本書の帯

帯には「100年後も輝き続ける真の名著はこれだ!」「知の最前線で活躍する第一人者たちが選び出した、激動の21世紀を生き抜くための新しい道標!」と書かれています。

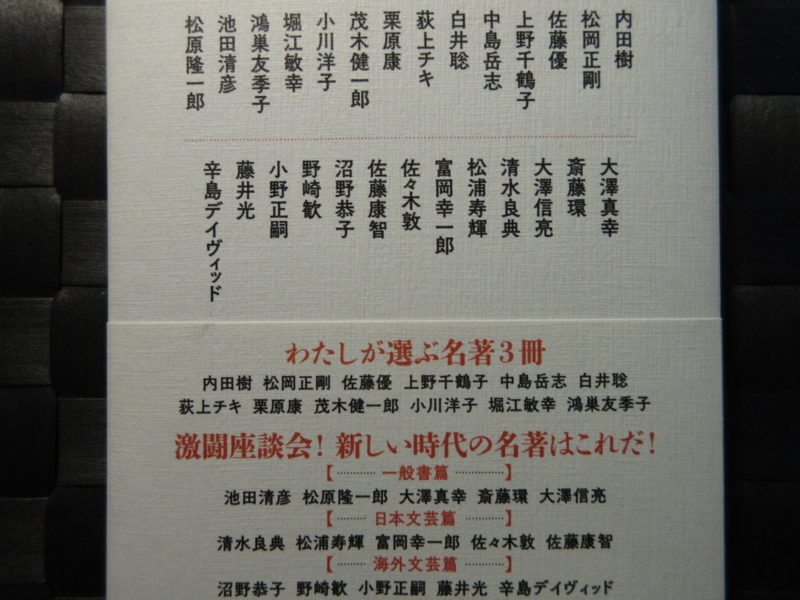

本書の帯の裏

本書の帯の裏

「わたしが選ぶ21世紀の暫定名著3冊」として、内田樹、佐藤優、上野千鶴子、松岡正剛、小川洋子、荻上チキ、栗原康、茂木健一郎、堀江敏幸、中島岳志、白井聡、鴻巣友季子といった人々が名著を3冊リストアップしています。また座談会では、「一般書篇」を池田清彦、松原隆一郎、大澤真幸、斎藤環、大澤信亮の諸氏、「日本文芸篇」を清水良典、松浦寿輝、富岡幸一郎、佐々木敦、佐藤康智の諸氏、さらには「海外文芸篇」を沼野恭子、野崎歓、小野正嗣、藤井光、辛島デイヴィッドの諸氏が熱く語り合います。

まずは各人の「名著」の定義が興味深く、哲学者の内田樹氏は以下のように述べています。

「『名著』の条件は『刊行後100年経ってもまだリーダブルであるもの』というのが私が勝手に定めた個人的定義である。名著とそうでないものを分別するのは歴史の淘汰圧であって、個人の見識や判定力ではない。21世紀になってわずか16年である。どれほど高い評価を得ていようと、現時点では『21世紀の名著』の名に値する本はまだ存在しない」

また、脳科学者の茂木健一郎氏は以下のように述べています。

「人類の特徴は、近くは良く見えるが、遠くはあまり見えないということだ。世界がそもそも予測不可能であることから、長い時間をかけて起こることを慮るというよりは、その時々で起こることに対応する、という戦略の方が有効なこともある。1つの適応だから、仕方がない。

名著は、私たちの刹那主義を補正する心の望遠鏡である。人間の実在をその本質においてとらえた時、100年後、200年後においても意義があることは、そう沢山ない。では、長期的なトレンドをつくるものは、何か。そんな視点から、選択した」

「21世紀の暫定名著 一般書篇」では、大きな話題となったトマ・ピケティのベストセラー『21世紀の資本』について、社会学者の大澤真幸氏が「資本主義のねじれ現象」として以下のように述べています。

「ピケティの『21世紀の資本』には、富の格差拡大による社会の行き詰まりを防ぐにはグローバルな累進課税が必要だと、簡単に言えばそういうことが書いてあるわけです。もうじき人類史上最大の格差になるぞ、このままだともうおしまいだ、破局が迫っているみたいな雰囲気で書いている。そうすると、20世紀であれば、左翼になって革命しかないという路線になるはずなんです。ところがピケティは、それでも資本主義は受け入れざるを得ないというところから始めています。そこで税制改革という、ある種の行政手段を持ってくるわけです。ピケティが言っているのはグローバルは税制改革だから、世界政府的なものが必要で、言わば世界共和国が成り立たないと実現できないわけですから、ほんとうは革命と同じぐらい大変なことです。でも革命を選ばず、グローバルな資本主義に対する徹底した現状肯定から始めるところに21世紀らしさを感じました」

これは、難解とされている『21世紀の資本』の見事な紹介文ですね。

また、大澤氏はマルクスの『資本論』の名も挙げ、「その場しのぎの処方箋」として以下のように述べます。

「マルクスの『資本論』はドイツ観念論の経済版だから、ものすごく複雑に書いてあるわけです。でもそんなめんどうなことは抜きにして、単純に金持ちがひとつの国の中でどのぐらいの比率でいるか数えて、金持ちが持っている資産の収益率で格差を説明してしまおう、というのが、『資本論』の21世紀版を目指したピケティの本です。商品や貨幣の存立構造から説き起こし、剰余価値論や階級論へと向かうマルクスの議論とはまったく趣の違う、ベタな説明です。しかし、他方で、こうしたベタな因果関係の中には回収できない、複雑で想定外のことがたくさん起きてもいる。豊かな国でも出てくる原理主義への共感とか、資産の収益率では説明できない仕方で極端な所得を得ているスーパー経営者への偶像崇拝とか、トッドやピケティの説明の中には収まらない。こうした現象に対応し、これを説明するような本はあまりなく、フラストレーションも感じます」

生物学者の池田清彦氏は、「世界最大の問題」について述べています。

「結局、世界最大の問題はエネルギーと人口なんだよね。グローバルキャピタリズムはエネルギーと人口が増えることを前提にしたシステムだから、どちらかが減った後の世界がどうなっていくかについては考えが及んでいない。エネルギーがなくなるなんて思っていないのかもしれないけどね。人口が100億人になってエネルギーが足りなくなったらどうするんだろう」

世界にはさまざまな問題が山積していますが、大澤氏は「社会全体で『オープンダイアローグ』を持つのが一番いい」と述べます。オープンダイアローグとは、その名の通り「開かれた対話」のことです。フィンランドの一地方で開発された治療法で、薬を使わずに精神病が改善するということで大変話題になっています。

精神科医の斎藤環氏は、オープンダイアローグについて述べます。

「オープンダイアローグの場面では治療チームを組むんですね。1人の特権的なカリスマに頼るのではなく、専門家同士が議論しながらその患者さんに合った治療方法を決めていきます。患者さんに対して、インフォームドコンセントと称する一方的な押しつけはせず、こういう診断だからこうすべきだ、いやそうじゃなくてこっちの治療法のほうがいいんじゃないかということを、患者さんの目の前で専門家同士が意見を交換し合うんですね。そこから何らかの合意を導き出すわけです」

「結局、対話が欠けているんですよね。ただの対話というよりもポリフォニックな対話、そこにはオープンダイアローグも含まれますけれども、異論を押し潰すという権力闘争ではなくて、いろんな意見が多声的に響き合う空間をつくって、そこで選択がなされるということが必要ではないでしょうか」

「21世紀の暫定名著 日本文芸篇」では、詩人の松浦寿輝氏の「映画の時代としての20世紀」についての発言が非常に興味深かったです。松浦氏は映画について以下のように述べています。

「映画というのは映写機の光源が観客席の後ろにあって、そこからスクリーンに映像が投射され、それを観客が見るという構造になっている。つまり映像の起源は観客の背後、観客にとっては不可視の場所にあるんですね。

21世紀に入って映画の存在感が薄れていったわけです。視覚の装置が映画からテレビやビデオへ、さらには携帯の画面へというような形で変わっていった。そういう電子機器というのはプロジェクションの構造じゃなくて、手元とか目の前にある画面が、それじたい内部から発光してイメージが浮かび上がるという仕組みになっています」

続けて、松浦氏は「20世紀の文学」について述べるのでした。

「そのアナロジーで言うと、20世紀の文学というのは、やっぱり映画的な構造があって、光源に存在するのは、『私』であったり、時代や歴史であったりしたということなんじゃないか。江藤淳の『反映』論的批評というのはまさにそれに即応していた言説だったんです。不可視の起源から発した声なり物語なりが、スクリーンに一度当たって反射される。それを見るという構造があったのですが、今や、手元の画面から物語の断片のようなものがどんどん立ち上がってくるということになっている。それはほとんどスクラップ化し、ジャンク化した物語の破片でしかなかったりするんだけど」

本書では、どのような「名著」が選ばれたのでしょうか?

それは実際に本書をお読みいただきたいと思いますが、多彩なメンバーが登場している割には選ばれた本に新鮮味はありませんでした。正直言って、ごく普通のブックガイドになってしまっていますが、これは21世紀になってまだ五分の1も過ぎていないことが最大の原因でしょう。つまり、時期尚早過ぎて、「名著」を評価する視線の距離感がうまく取れていないのです。

最後に、わたしならば何を選ぶか? 他の選者にならってリストアップするとすれば、以下の3冊になるでしょうか。

『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』増田俊也著(新潮社)

『量子論から解き明かす「心の世界」と「あの世」』岸根卓郎著(PHP)

『夫のちんぽが入らない』こだま著(扶桑社)