- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2017.06.05

『日本人は死んだらどこへ行くのか』鎌田東二著(PHP新書)を読了。

わが「魂の義兄弟」である著者から送っていただいた本ですが、非常にわかりやすく日本人の死生観の本質を説いています。

この読書館でも紹介した『世直しの思想』、『世阿弥』という著者の二大「集大成」を経て、「死」と「死後」と「葬」を軽やかに語る新しい名著が誕生しました。すべての日本人、特に冠婚葬祭業に関わる人々には必読の書です!

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、著者自身が撮影した沖縄の久高島から海を望む写真が使われています。また、「お墓のあり方、生まれ変わり、天国、怨霊・・・・・・。『古事記』から『君の名は。』までを読み解き、新たな『安心』を求める。」と書かれています。

またカバー前そでには、以下のように書かれています。

「私たちは死んだらどこへ行くのか―。これは誰もが必ず直面する問いであろう。この問いは、大いなる不安を伴うものであり、ときに絶望ですらあり、さらに深い孤独を感じさせるものでもある。 ほとんどの宗教が『死後』の問題を中心に据えているのも、それゆえだ。たしかに、「死んだらどこへ行くのか」についての固い信念があれば、「安心」を手にすることができるかもしれない。だが、その信念を持つことは現代日本人の多くにとって、そう容易なことではない。現代に生きる日本人として、自分自身にとっての答えを見つけるために、古来、日本人が死についてどのように考えてきたかを知ることから始めよう―。宮沢賢治、遠藤周作、三島由紀夫、柳田國男、折口信夫、新海誠、本居宣長、平田篤胤らの議論から、日本神話、怨霊思想、和歌の生命力、アニミズム的発想、自分史的観点までをふまえつつ、『死』と『日本人』の関係を結び直し、現代の『安心』を求める意欲作」

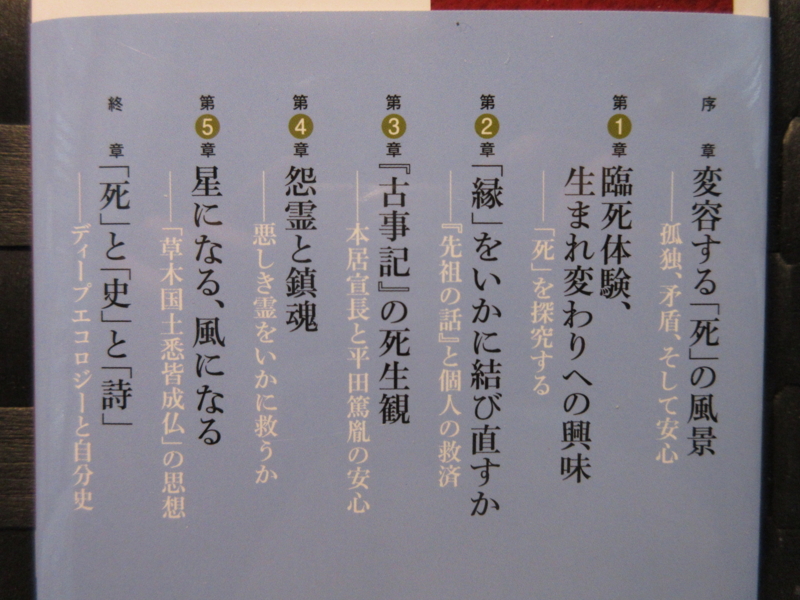

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

序章 変容する「死」の風景―孤独、矛盾、そして安心

第一章 臨死体験、生まれ変わりへの興味―「死」を探究する

第二章 「縁」をいかに結び直すか―『先祖の話』と個人の救済

第三章 『古事記』の死生観―本居宣長と平田篤胤の探求

第四章 怨霊と鎮魂―悪しき霊をいかに救うか

第五章 星になる、風になる―「草木国土悉皆成仏」の思想

終章 「死」と「史」と「詩」―ディープエコロジーと自分史

「あとがき」

序章「変容する『死』の風景―孤独、矛盾、そして安心」の「『無縁社会』と『パワースポットブーム』」において、著者は「日本では、近年、死生観が大きく変容しつつあります」として、以下のように述べています。

「1995年に起きた阪神・淡路大震災と、2011年に起きた東日本大震災を比較しても、被害状況や地域の差はあるにせよ、『死生観』の内実が大きく変わっていることがわかります。

1995年1月17日に起きた阪神・淡路大震災では、最大の関心事となったのは生き残った人びとの『心のケア』でした。仮設住宅に暮らす人たちをはじめ、あまりに壮絶な体験から『PTSD(心的外傷後ストレス障害)』を患う人も多数出ました。彼らの心をケアするために精神科医・精神医学者や臨床心理士・臨床心理学者が大いに活躍し、心のケアをいかに行なうかに注目が集まりました」

続けて、著者は阪神・淡路大震災について以下のように述べます。

「そこには神戸という土地柄もあったでしょう。大都市であることはもちろん、日本の中でもっともモダンで、文明開化と向き合ってきたのが神戸です。もちろん死者をどう供養するかということも重要でしたが、それとともに生きている人たちの傷をどう癒すか、生き残った人たちに対して社会がいかに対応するかに、大きな社会的関心が向いたのです」

それから16年経った2011年3月11日に、東日本大震災が起こりました。このとき浮かび上がってきたのが「魂のケア」の問題でした。「心のケア」も大事ですが、「死者をどう弔うか」という意識が、大きく前景化してきたのです。著者によれば、この違いの背景には16年という歳月による、日本の社会の変化があるといいます。

また、「無縁社会」と「パワースポットブーム」について、両者は一見隔絶したもののようでいて、じつは本質的な部分で共通していると著者は指摘し、以下のように述べます。

「それは、いずれも『個』の問題だということです。無縁社会は、ある人が社会から隔絶されて孤独になることであり、パワースポットブームは、個人なり少人数の人間がパワーのある場所に行って、エネルギーを得ようとするものです。社会とのつながりや絆と無関係に、パワーを得る。あるいは死んでいく。1人だけの社会、自分1人で生きる時代になっているのです。『個化=孤化』ともいえるでしょう」

「変容する葬儀の形」では、著者は「コミュニティの再建の中で、とくに重要な位置を占めるのが葬儀です」として、こう述べています。

「近年では、葬儀に親類縁者は集まりますが、葬儀と一緒に初七日や四十九日の法要も済ませるのが一般的になっています。

本来、『初七日』とは命日を含めて7日目の法要であり、以後、7日ごとに法要が営まれ、命日から数えて49日目に『四十九日』の法要が営まれていました。これは、7日ごとに、亡くなった人に対して閻魔大王をはじめとする十王からの裁きが下され、49日目に死後に生まれ変わる先が決められるという信仰に基づくものでした。故人が地獄、餓鬼、畜生、修羅などの世界に落ちることなく、極楽浄土に行けることを祈って法要が行なわれるのです。『四十九日』の法要までが忌中で、神社への参拝や慶事への出席などは遠慮する習わしです」

しかし、続けて著者は以下のように述べています。

「とはいえ、現代社会では親類も遠くに住んでいますし、仕事などの都合もいろいろありますから、7日ごとに法要するなどというのは現実的ではありませんし、49日目に集まるのも大変です。葬儀の日に『四十九日』の法要まで済ませてしまうというのは、たしかに合理的な考え方でしょう。しかし同時にそれは、それこそ伝統的に信じられてきた閻魔大王の裁きのスケジュールをこちらの都合に合わせてしまうことでもあり、それだけ地獄観念が希薄化し、空洞化しているということでもあります」

著者は、ここに日本人の死生観の変化が如実に表れていると見ます。

「初七日や四十九日に集まり、顔を合わせるといった濃密なつきあいは、物理的にも困難になり、失われている。とはいえ、供養の形は崩せない。だから葬儀だけで済ませず、名目上は初七日や四十九日法要もやる。言葉は残っているけれども、実態はなくなっている。ここに日本人の死生観の変化の一端が見えます」

著者は「風の谷をナウシカ」からはじまる一連の宮崎アニメを語る宗教哲学者として知られていますが、「『トトロ』から『千と千尋』へ」では、宮崎アニメの二大名作について以下のように述べています。

「同じ宮崎駿監督のアニメでも、1988年公開の『となりのトトロ』と2001年公開の『千と千尋の神隠し』では、世界観がまるで違います。

『トトロ』は昭和30年前後の話とされます。まだ地域共同体が生きていて、ご近所同士が支えあって暮らしが営まれている時代の物語です。一方、『千と千尋』は平成日本が舞台です。バブル崩壊後、地域の絆も、浮かれたテーマパークのようなものも全部壊れて廃墟のようになった時代で、孤立死や孤独死に近い世界です」

続けて、著者は以下のように述べています。

「戦後50年の間に、社会構造や地域共同体のあり方に、これだけ差ができたのです。いままでの共同体的な死の迎え方が、孤立死の方向にどんどん向かい、隣りの人が亡くなっても気づかない社会―。いま医療や介護の現場で、地域で包括的に支援やサービスを行ない、認知症の患者や独居老人の看取りまでを視野に入れる『地域包括ケア』の必要性がいわれていますが、これは『コミニュニティの再建』が、現下の大きな課題としてあがってきていることの、1つの大きな証左でしょう」

第一章「臨死体験、生まれ変わりへの興味―『死』を探究する」では、著者は、この読書館でも紹介した遠藤周作の遺作『深い河』から日本人の死生観と信仰を読み解きます。そして「書かれなかった『明確な結末』」で、述べます。

「『死んだら浄土に行く』という強い信仰を持っている人や、『死んだら天国に行く』と信じているキリスト教徒は別でしょうが、多くの日本人は死者がどこに行くかわかっていません。とりあえず『天国に行く』とは言っても、あくまで『とりあえず』です。昔のように『死んだら家族を見守る先祖霊になる』と素直に思える人は、日本人の何割くらいでしょうか。かつて、よく使われた『草葉の陰』という言葉も、いまはほとんど見聞きしません。『地獄に行く』という人もいませんし、地獄に落ちることを怖がる人も、ほとんどいません。その意味では、『地獄』に対する観念も、とても薄くなってきています」

続けて、著者は現代日本人の死生観について述べます。

「ただし、『天国』があるとは思っている。イメージは曖昧だけれども、『天国』という概念はあり、この概念によって日本人の死生観の一部分は、つなぎ止められている。とはいえ、『天国』がどういうところか、誰もわからない。『死んだら人間はどうなるか』という問いには、1人ひとりが答えを見つけていくしかありません。そのような曖昧な不可視性が『深い河』では、非常によく描かれています。現代日本人の死生観が抱える、ある種の不透明感や不全感。だからこそ、答えのない答えを求めねばならぬところに、現代日本人の実存がある。『深い河』という作品は、そんな問題提起をしています」

また、「たとえ答えは出なくとも問題を解こうとする」として述べています。

「結局、大切なのは、『自分が安心できるかどうか』『安らいで死んでいけるのか』、あるいは『妻や身近な者の死に際して、死者と共に安らぎの気持ちを共有することができるのか』でしょう。

もし、『死んだらどこへ行くのか』『自分が死んだら、どうなるのか』といったことについて自分自身のイメージがあり、死に対する何らかの準備ができていれば、それなりに安心感が得られることでしょう。その意味では現代人も、『死を恐れず、いかに受け入れるべきか』といった死に対する準備教育は、一定程度は必要なのです」

「現代のスピリチュアルなものへの大きなうねり」として、著者は1970年前後に登場する「アングラ」、70年代後半の「精神世界」、80年代の「ニューエイジ」といったキーワード、さらには死後の世界、臨死体験、チベット仏教などへの高い関心を背景とする複数の流れが現代日本人の死生観にも大きく影響していったと指摘します。さらに著者は「死についての伝統的な資源を組み立て直す」として、以下のように述べます。

「このような流れに加え、阪神・淡路大震災やオウム真理教事件があり、ニューヨーク同時多発テロをはじめとする苛烈なテロ事件や、各地で続発する戦争など、大事件が何度も起き、さらに東日本大震災も発生します。そうした状況の中で、『死んだらどこへ行くのか』という問題意識は、さらに拡散していきました。そこに、自分の死に方を考えようという最近の『終活ブーム』も加わって、死の問題がいま一度、大きく浮上しているというのが、近年の大きな精神世界地図といえるでしょう」

なぜ、「終活」がブームとなったのか。著者は述べます。

「現代日本人にとって『自分は死後どこへ行くのか』は、それぞれの死生観に委ねられています。自分自身の死生観について、それぞれ個々人が思いを定めなければならない時代になっている。だからこそ「終活」がブームにもなるのです。死に直面した人たちに寄り添い心を癒すスピリチュアルケアやグリーフ(悲嘆)ケアの問題が、大きく浮上しているのも同じです。死に方が多様化する中、死に向かってどのような寄り添い方ができるのか。死に向かうとは、そもそもどういうことなのか。そのようなことを宗教的な布教とは別に、考える必要が出てきています」

さらに著者は、「死についての伝統的な資源を組み立て直す」ことの重要性を以下のように訴えるのでした。

「死生観を1人ひとりが自分で定めていくのは、実際のところ、簡単ではありません。どれだけ民俗学の伝承を学んでも、宗教について学んでも、哲学や思想を学んでも、それが死に臨むにあたっての自分自身の受け入れ方に直結するわけではありません。現代日本人が死の問題を考えるとき、伝統的な資源はいくつもありますが、しかし、それらが自分の心に、そのまましっくりくるとはかぎらないのです。そのような状況の中では、どうしても死に対する迷いや不安、恐怖などが生じざるをえません。死への不安や恐怖をいかに乗り越えるべきかについて、多くの人は関心を持っていますが、しかし、いざ考えようとしても、どうしたらいいかわからない。頼みになるマニュアルも存在しないことに気づくのです」

考えてみれば、わたしの新著である『人生の修め方』(日本経済新聞出版社)なども、そのようなマニュアルの1つと思われているのかもしれません。

さて、日本人には「生まれ変わり」を信じる人が多いです。「『生まれ変わり』へのポジティブ・イメージ」として、著者は以下のように述べています。

「親戚の集まりなどで、『この子はおじいちゃんに似ている。おじいちゃんの生まれ変わりのようだ』などと親や親戚が喜ぶ話は、いまもよくあります。子供の名前に、おじいさんの名前から1文字もらうとか、1代おきに名前を継承するといったケースも少なくありません。これも生まれ変わりを肯定的に捉えていることの、1つの現われでしょう。それによって安心を得たり、心のつながりを感じたりするのです。死んだおじいさんやおばあさんが子孫に生まれ変わるという発想は、日本だけでなく世界中にある話で、アメリカ先住民やオーストラリアのアボリジニ、アフリカ社会にも見ることができます。その意味では、これは普遍性を持った感覚かもしれません」

また、「『あの世』は『いま、ここ』にある」では、著者は、わたしのブログ記事「久高オデッセイ」で紹介したドキュメンタリー映画を遺し、2015年7月22日に亡くなった大重潤一郎監督に言及し、以下のように述べています。

「大重監督は亡くなる1カ月ほど前、自分が最終的に到達した死生観を映画のラストに吹き込んでいます。『東の海の向こうには、ニライカナイがあるといわれている。しかし、この島こそがニライカナイではないかと思えてくる・・・・・・』そう大重監督は語り遺したのです。 いま、ここにいる久高島こそがニライカナイで、いわば死生一如である。『死』と『生』という二元論ではなく、死後の世界は久高島の中にある。そんな融合的な命の世界を、大重監督は最期に語って亡くなりました」

この大重監督の発言について、著者は以下のように述べます。

「この死生観は、現代人の死生観としても、伝わるものがあるように思います。『死んだらお山に行く』『ニライカナイに行く』『常世に行く』『黄泉の国に行く』といった『向こう側』に行こうとするベクトルではない。『あの世』とは、そうした『彼方』にあるものではなく、『いま、ここ』にあるものである―」

「死後の魂が赴く『場所』にリアリティがなくなったとしても、霊魂と現世が『交流する』ことには親近感を抱ける。『あの世は、いま、ここにある』『生まれ変わりも、こちらに生まれ変わる』―そう考えることで、安心して死んでいけるのかもしれません」

第二章「『縁』をいかに結び直すか―『先祖の話』と個人の救済」の「大ヒットした二本の映画『君の名は。』と『シン・ゴジラ』は何を描いたか」では、その冒頭に著者は以下のように書いています。

「2016年の日本では、『君の名は。』『シン・ゴジラ』という2本の映画が大ヒットしましたが、共通していたのが、『死』や『破壊』を真っ正面から深く描いていた点でした」

じつは、わたしのブログ記事「君の名は。」で紹介したアニメ映画を著者に最初に紹介したのは、わたしでした。満月の夜に著者と交わしている「ムーンサルトレター」の第136信で、わたしは「神社が重要な舞台で、『産霊(むすび)』がテーマです。主人公の女の子は巫女であり、もう『100%、Tonyさん(著者)向きの作品』ではないかと思います」と書いたのでした。

しかし、それに対する著者の反応は冷たく、以下のように書いています。

「残念ながら、わたしの感想は、『イマイチ。』、でした。一番のネックは、見知らぬ高校生の少年少女が、彗星来訪の影響からか、夢の中で転換するのはファンタスティックで面白く、カルデラ湖の中の島の巨石聖地もそれなりによいのですが、最後の最後で再会できる時間転換のメカニズムがわかりませんでした。その不明確さによって、全体の複式夢幻能的なファンタジーが泡のごとく消滅してしまう頼りなさの中に落ち込んでいきました。この『夢幻物語アニメ』を楽しむどころか、『なんだよ~、これは!』という腹立たしい思いで映画館を出たことは事実です」

さらに、続けて著者は「君の名は。」について以下のように書いています。

「こんなことを書くと、ファンの方に叱られるかもしれないし、またその時間転換も実はこれこれのメカニズムで起っているのだという次元錯綜・接続の根拠があるのかもしれませんが、わたしには不可解で、不愉快でした。『むすび』についての説明も、『宮水神社』の伝承も、町長をしている婿養子の三葉の父親も、しぶしぶ巫女を務めている三葉と妹の四葉についても、イマイチ、ピンとは来ませんでした」

と、このようにおススメ映画を切り返されて、わたしはショボンとしたわけですが、本書にはそんなことは微塵も書かれておらず、著者は「『君の名は。』では、『産霊(むすび)』とか『隠(かく)り世(=幽り世=あの世)』などの思想が語られています」などと書いています。これには、「ちょっと、Tonyさん、そりゃないでしょう!」と思ってしまいましたね。(笑)

本書の帯に「『古事記』から『君の名は。』までを読み解き、新たな『安心』を求める。」というコピーが躍っているのにも驚きましたが、まあ編集部の意向なのでしょうね。きっと。

その一方で、わたしのブログ記事「シン・ゴジラ」で紹介した映画は、著者も本当に気に入ったらしく、以下のように書いています。

「みんなに嫌われて、排除される。国家に『駆除』されるのだから、最高に悲しい存在です。私はその意味で、初代ゴジラよりも今回のシン・ゴジラに、いっそうの悲しみを感じました。無縁化した現代社会における、まさに無縁の象徴のように見えました。誰ともつながらず、誰にも理解されず、ただ『俺たちの世界から出ていけ!』と排除されるゴジラは、いわば最大の難民です。いま世界中に、難民問題という同じような状況がある。理解も共感もない悲しみが、世界中に強くある。社会的怨念や憎悪が生まれやすい状況が増えていて、『シン・ゴジラ』の世界観と似たものを感じます」

「『縁の結び直し』を求める心」では、無縁社会を象徴する映画作品の大ヒットと表裏一体の関係にあると思われるNHKの3つの番組が紹介されます。

1つ目は、1995年から放送されている「鶴瓶の家族に乾杯」です。

笑福亭鶴瓶さんが「ステキな家族を求めて日本中を巡る”ぶっつけ本番”の旅番組」をコンセプトとして、さまざまな土地の家族模様を紹介していく内容です。著者は、「鶴瓶さんのキャラクターとも相まって、地縁、血縁のあたたかさが濃厚に描き出されるところが、長らく人気を得ている理由でしょう」と分析しています。

2つ目は、2006年から放送された「ドキュメント72時間」です。

コンビニやレストラン、街角など、ある1つの場所を72時間(3日間)、定点観測するという内容で、「地縁の回復」が感じ取れます。

3つ目は、2008年から放送された「ファミリーヒストリー」です。

有名人の父母や祖先などの来歴を辿るという内容で、これも無縁化していく社会のまさに対極にある血縁回復の番組です。

わたしは基本的にテレビを観ない人間ですので、NHKがこのように「無縁社会」のアンチテーゼともいえる番組を製作、放送していることは知りませんでした。有縁社会再生のための素晴らしい試みであると思います。

「『無縁社会』になる前の『縁』とは―柳田國男の挑戦」では、日本民俗学の創始者である柳田國男について、著者は以下のように述べています。

「柳田が初めて出した民俗学的な著作は、1909年の『後狩詞記』でした。これは、宮崎県東臼杵郡椎葉村という伝統的山村の狩猟民の伝承や生活語彙を調査研究したものです。翌1910年には、各地に伝わる石神信仰を研究した『石神問答』と、早稲田大学の卒業生の佐々木喜善から岩手県遠野部落に伝わる伝承を聞き書きした『遠野物語』を発表します。

柳田は1909年から翌年にかけて、自費出版の形でこれら3冊を世に出しています。これが日本における民俗学的研究の出発点となりました。柳田は無文字の人びとに伝わる有形文化、言語芸術、心意伝承を中心に、民衆の中にある物語世界を残そうとしたのです」

名著『先祖の話』は、わたしも『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)の中でかなり詳しく言及しました。同書に書かれている柳田の先祖観について、著者は以下のように紹介しています。

「先祖とは、家系の最初の人ではない。お祀りする存在である。だから先祖祭祀、仏教でいえば先祖供養をする。お盆のときには先祖をお迎えして、また送り出す。そういうことをずっと行なっていく対象が、ご先祖様だというのです。人は死ぬと、だんだん先祖の仲間入りをしていって、最後には『先祖』という1つのグループの魂に入り、そしてまた生まれ変わってくるという意識が、日本の民衆の中にはある。『日本人の死生観は循環的な構造を持っている』というのが、柳田國男の視点です。たとえば十三回忌、三十三回忌などと定期的に死者を供養するのも、循環構造の1つです。そして仏教なら三十三回忌で弔い上げとなり、『先祖』というある種の神になるのです。『先祖』というグループの一員として、子孫を見守る。やがて先祖グループの魂から、新たにこの世に出てくる魂がある。そんな循環の構造を、柳田は考えたのです」

柳田國男と並ぶ日本民俗学の巨人が、折口信夫です。

著者は「柳田が循環構造による死生観に光を当てたのに対し、日本人の死生観が外の世界とつながっている点に着目したのが、柳田の弟子の折口信夫です」として、さらに以下のように述べています。

「柳田と折口は1921年に沖縄でフィールドワークを行ない、沖縄の民間信仰の世界に触れて大きな衝撃を受けます。そして2人とも、沖縄の中に古い日本を感じます。

ただし2人の着眼点は大きく異なりました。柳田は、先祖と子孫との関係性を循環構造の中で捉え、そのうえで共同体の祭祀として先祖崇拝を重視していたと考えました。一方、折口が着目し、抽出したのが、『まれびと』という概念でした。『まれびと』とは、『外部からの来訪者=客人、異人』のことです。自分たちの世界の外から訪れる神様(来訪神)は、まさに『まれびと』の典型的な存在です」

「『まれびと』への興味―折口信夫の着想」では、折口の「まれびと」論について、著者は以下のように述べています。

「柳田が注目した『ご先祖様』が、『現世の人びととの関係性をずっと保ちながら、こちらとあちらを循環する』のに対して、折口が注目した神様は、外の世界から『稀に』やってくる。固着した関係ではなく、切れたり接続したりしている。自分たちの住む村や島などの内部世界と、常世の国・ニライカナイといった外部世界をつなぐ存在が、『まれびと』なる神であり、人である。その『まれびと』が、村に幸いをもたらす。生命を豊かなものにする力の源が、『まれびと』だというのです。

柳田が魂の行き先として『山』に着目したのに対し、折口が重視したのが『海』でした。『まれびと』は、海からやってきて、里に新しい生命力をもたらし、再び海の彼方へ去っていくといったイメージです」

この、柳田が「山」で、折口が「海」という見事な指摘には、思わず膝を打ちました。著者はもともとコンセプト発見&コピーライティングの達人で、「神は立つもの、仏は座すもの」などの秀逸なコピーを多く残していますが、その才能がここにも見ることができます。

柳田と折口といえば、わたしが東日本大震災が発生した2011年の3月に『隣人の時代』(三五館)を上梓した直後、著者と「無縁社会の乗り越え方」あるいは「有縁社会のつくり方」について意見交換をしたことがあります。そのとき、わたしは「柳田や折口の日本民俗学がヒントの宝庫ではないか」といったようなことを述べたのですが、著者はしばらく考えて、「もはや日本民俗学では現代的問題の対処にはならないでしょう」と言われたことを記憶しています。しかし、本書『日本人は死んだらどこへ行くのか』を読んで、やはり柳田や折口の思想やメッセージをとらえ直す必要があることを痛感しました。

「未完成霊の鎮魂はいかにして可能か」では、折口が戦後、未完成霊の鎮魂の研究に力を注いだことが紹介されますが、その背景には折口の養子で硫黄島で戦死した藤井春洋の存在がありました。著者は2人の養子縁組について、以下のように述べています。

「折口信夫と春洋との養子縁組は、『家を守る』という意識よりも、『個と個の関係を確認し強める』ためのものでした。『個と個との関係を確認強化し、死者とともにあるという道を選ぶことによって、死者を成仏させる。死者の魂を完成させる。死者を慰め、鎮魂する』。折口は、そう考えました。つまり折口は、未完成霊に自分がともに寄り添うという、非常に具体的で固有名詞的な方法で鎮魂しようとしたといえるでしょう」

「『魂の世界に行く』ということ」では、柳田の『先祖の話』には現在の「直葬」や「葬式は、要らない」といった風潮に対する、ある種の予見的な心配を吐露していると見ることもできるとし、一方の折口は、柳田のような一般論ではなく、個別に自分が関わった人間の鎮魂をどうするかに大きく絞り込み、この問題を考え抜いたと指摘しています。折口なりの結論は、亡くなった死者に寄り添うことで、死者の魂を完成させるというものでした。

著者は、柳田と折口の死生観の相違について、以下のように述べます。

「この二人が捉えてきた民俗学的な死生観の相違は、日本の『弔い方』の相違や変化と軌を一にしている面もあります。具体的に日本人の中では、たとえば北海道、東日本、西日本、九州、沖縄と地域が変われば、お墓のあり方や弔い方も変わります。もちろん、土葬から火葬へなど、時代によっても弔い方には変化が見られます。

しかし、そのような変化を経ながらも一貫して見られるものがあった。それは死んだ後、山なのか海なのかはわからないけれども、何らかの『魂の世界に行く』ということです」

やはり、柳田と折口の民俗学には、現代日本人の抱えている死生観喪失の問題に対するヒントがありそうです。著者は以下のように述べます。

「いずれにせよ柳田や折口らの民俗学は、民俗社会の風俗や習慣を中心に研究を進め、文字に頼らない一般民衆の世界の中で人びとがいかなる死生観を持っていたのかを捉えようとしました。人は死んだらどこへ行くのかというとき、かつては『草葉の陰から見守っている』とか『死んだおじいちゃんは山に帰って、山の上から我々を見てくれている』などと考えました。ある場面では、青森県の恐山のイタコのように、死者と口寄せを通じて会話し、死者と生者が交流することもありえました。ニライカナイから来訪神が訪れることも、普通に信じられていました」

それが次の段階に入り、日本人の死に対する意識はどう変化するのか見定める、という状況にあるのが現代であるとうのが著者の見解です。「民俗学的な『文字に頼らない一般民衆の世界観』が1970年代、80年代に一度途切れて、新たな死生観の再構築のようなものが、起こるのか起こらないのか、ギリギリのところに来ている。それが、現在の日本人が置かれた状況ではないでしょうか」と述べています。 「墓をどうするか、葬儀をどうするか」で、著者は以下のように述べます。

「もともと、葬儀とは家族関係や友人関係など、人と人とのつながりを再確認する社会儀式でした。ゼロ葬や直葬の増加は、そのような葬儀のあり方が、実感を伴わなくなってきたことを意味しています。どんどん個人化して、死ぬのも『おひとりさま』で完結している。孤独というよりも、無縁的な世界の中に放り出されている。そんな状況が透けて見えます」

そして、「現代日本人の死生観の両極」として、著者は述べるのでした。

「現在、一方には『直葬』や『ゼロ葬』といった流れがあり、グリーフ(悲嘆)ケアやスピリチュアルケアといった社会的ケアが浮上している。もう一方には、家族の再発見やSNSの隆盛など、縁の結び直しの動きがある。これは日本人の死生観の両極を示していると思います。

一方の極は、昔風の死生観はもう完全に途絶えたという、ある種ネガティブな『死生観のゼロ化』です。死んだら何もないので考えなくていい、もうつきあわなくていい、という考え方です。しかし、人間はやはり思い出してもらいたいし、関係を結びたい気持ちがある。1人で死んでいく人に対し、寄り添い、関係性を持たせる社会的な装置をつくろうというのが、スピリチュアルケア師や臨床宗教師です」

第二章では、柳田國男と折口信夫という2人の民俗学者が取り上げられましたが、日本民俗学は「新国学」とも呼ばれました。つまり、国学という流れの中で日本民俗学が生まれたのであり、国学も日本民俗学もともに「日本人とは何か」を追求する学問であると言えます。そして、第三章「『古事記』の死生観―本居宣長と平田篤胤の安心」の「『安心なきが安心』か、『安心を作る』か」では、2人の国学者が取り上げられます。大著『古事記伝』を著した本居宣長の死後、平田篤胤は夢の中で宣長に弟子入りし、師の国学を継承していきました。ところが、「神々の世界の中に、死後の世界を統治するものが存在するか」について、2人の意見は異なりました。著者は以下のように述べています。

「古来、日本人は『死んだらどこへ行くのか』という問題について、究極的な答えを探そうとはしなかった。探しても見いだせないものには頓着しない。そこにこそ日本人の心の有り様がある―そのように考えたのが、本居宣長です。

本居宣長は、『安心なきが安心』と述べています。絶対的な安心(あんじん)はないけれど、安心がないことが日本人の安心(あんしん)につながるというのです。探しても見いだせないものを曖昧なまま放置しているところに、日本人のある種、能天気な良さがあると、宣長は考えました。『死後観について、とりたてて深める必要はない』というのは、多くの日本人の考えに共通する部分があるはずです」

ところが平田篤胤は、それでは満足できませんでした。

著者は、篤胤の死生観について、以下のように述べています。

「『大和心』を固めるためには、死後の世界の魂のゆくえまで納得いくものにする必要がある。霊的世界を探求し、死生観を確立しないと、『大和心』も確立できないと彼は考えました。『安心をつくる』発想といえるかもしれません。宣長とは真逆のベクトルを持ったのです」

本居宣長は、そもそも「死後の世界を統治するものが存在する」というような問い立てをしませんでしたが、平田篤胤は、「死後の世界に関わる神様はどのような神様か」と積極的に問いました。そこで大前提となるのは、『古事記』あるいは『日本書紀』の記述でした。

「釈迦は『死後の方法論』を語ったか?」では、現代日本人にとって篤胤の考え方にはある種の無理があるとして、以下のように述べます。

「平田篤胤が生きていたのは、仏教をはじめとした、さまざまな宗教による『死後の安心を得るための方法論』が確固として社会に根づいている時代環境でした。当時のほとんどの人びとは、そのような方法論を信じていました。だからこそ篤胤は、死後の世界を『正しく知ること』でしか、安心は得られないと考えたのです。この篤胤の考え方は、思想運動的に見れば成功したといえます。篤胤やその学派の後継者の思想は『平田神道』として多くの人びとから支持され、この後、幕末から明治維新に至る歴史の流れの中で大きな影響を与えていくことになります」

「『もののあはれ』を重視した本居宣長」では、著者は宣長の死生観について以下のように述べています。

「宣長は、日本人の死生観の1つの現われを『恋愛観』に求めます。死生観の『生』のピークは、恋愛にあります。宣長は、人間が恋愛をする中から生まれてくる『愛しさ』『悲しさ』『哀しさ』といった、さまざまな感情を知ることを通して、『もののあはれ』を知ることを1つの課題にしたのです。

『もののあはれ』とは、現世に生起するさまざまな出来事に対して『深く心に感ずること』を意味します。宣長は、天地自然・万物の発する声に感応して『もののあはれを知る』心がうごめき、それがやがて歌や物語、絵などに表現されるのだと考えました。だからこそ、歌や物語に接することは『もののあはれ』を知るための深い機会となります」

「ただ『死の悲しみ』を受けとめて生きればいい」でも、著者は宣長の死生観について言及します。

「死んで『悲しい』『辛い』と思うのは、人間の心の中では当然のことです。それをそのまま受け入れ、淡々と生きればいいと、昔から日本人は考えていた。だから自分たちも死んだら輪廻転生するかどうかなど、わかりもしないことを考えなくていい。ただ、その『悲しみ』や『辛さ』を受けとめて生きていけばいい、ということです。

ここで興味深いのは、宣長が自分の死後の供養の仕方について、異常なほど厳密に言い残していることです。墓の作り方について図面まで残しています。『安心なきが安心』といいながら、自分の葬儀や墓の作り方などを厳密に書き記すのは、ある意味、矛盾であるようにも思えます。しかし、それも、『わからないものは、わからない。でも死を悲しんでいい。もののあはれを感じるのが人間なのだから』という宣長自身の考えの1つの現われなのかもしれません」

この宣長の死後の供養の仕方についての遺言書は、この読書館でも紹介した『本居宣長』で小林秀雄が注目した点です。宣長の「遺言書」は大きな謎とされ、『本居宣長』の冒頭にも出てきます。同書の新潮文庫版の下巻の最後には「『本居宣長』をめぐって」と題する小林と江藤淳の対談が掲載されています。この対談には、次のように「遺言書」の話題が出てきます。

小林 ああいう遺言を書いたという事は、これはもう全く独特なことです。世界中にないことです。それがとてもおもしろい・・・・。

江藤 宣長の葬儀のときには、やはり遺言のとおりにはいかなかったのでしょうね。

小林 それは幕府の奉行所から文句が出て、あのとおりにはいかなかった。空(カラ)で行くというような奇怪な事でして、後で、どういう申しひらきが出来るかという事でね。

江藤 冠婚葬祭といいますが、葬いというものは、やはり人生の終わりの儀式ですから、あらゆる文化の中で葬儀とか葬礼というものは、その文化の表現として重要なものだと思います。たとえば『礼記』の中にも葬いのことは細かく規定されていますが、お葬式というものは大変大切なものだと思います。

(「『本居宣長』をめぐって」より)

結局、小林秀雄と江藤淳の2人は宣長の謎の「遺言書」および葬儀についての結論を出していません。江藤の「宣長の学問の一番深いところにつながっている」とか、小林の「あの人の思想のあらわれ」などの簡単なコメントの後、他の話題に移っています。謎は謎のままです。

しかし、わたしには思い当たる節があります。江藤淳が述べているように、葬儀や葬礼は重要な文化の表現です。そして、それを細かく規定した『礼記』とは言うまでもなく儒教の書物です。儒教こそは、最も葬礼に価値を置く宗教に他なりません。

もうおわかりかと思いますが、宣長の「遺言書」の葬儀についての尋常ならぬ思い入れは、きわめて儒教的なのです。

じつは、宣長の「遺言書」は葬儀、墓地、墓参についての長々とした指示の後、最後に「家相続跡惣体の事は、一々申し置くに及ばざるに候。親族中随分むつまじく致し、家業出精、家門断絶これ無き様、永く相続の所肝要にて候。御先祖父母への孝行、これに過ぎざるに候、以上」という言葉をもって閉じられます。この最後の言葉だけが、いかにも「遺言書」らしいなどと言われていますが、これはもう明らかな儒教思想以外の何物でもありません。

わたしは、宣長は学問としての「儒学」は否定しても、宗教としての「儒教」は肯定していていたのではないかと思います。そのように考えると、「遺言書」の謎が解けます。宣長の「遺言書」は、まさに儒教思想のエッセンスなのです。儒教の核心は「礼」の思想にありますが、それは葬礼として最高の形で表現されます。日本に儒教が伝来し、それによって律令制度が作られました。しかし、それは、あくまでも「礼」抜きのものでした。宣長は、腹周りの贅肉のようにまとわりつき臍である「礼」を隠している儒学的な理論には反発しましたが、「礼」そのものには深い共感を覚えたのではないでしょうか。

宣長は気軽に古歌を取り上げたところ、そこに出てくる「やまと心」が儒学者たちを刺激し、彼もまたそれを受けて「漢ごころ」批判を展開したため、儒学批判の象徴的存在とされましたが、その根本の根本において儒教をリスぺクトしていたように思えてなりません。日本史上において「儒学」の最大の批判者であった本居宣長は、「儒教」の最高の理解者にして実践者でもあったと、わたしは考えます。葬儀について詳細に指示しつつ、最後は先祖や父母への孝行を指示した宣長の「遺言書」こそは、死の直前にその根本においての儒教肯定をカミングアウトするという、「ダ・ヴィンチ・コード」ならぬ「宣長コード」であったと、わたしは思います。

第三章の最後では、「世界各国の創世神話と『古事記』の比較」では、著者は以下のように述べています。

「民俗学的研究から霊学的研究まで広範なジャンルを渉猟し、自らフィールドワークまで行ない、死後の世界を図式化しようとした平田篤胤。そのあり方は、とてもチャレンジングで刺激があり、興味深いものです。独特の面白みがあります。これから自分自身の課題として、『死んだらどこへ行くのか』を考えようという人にも、数多の材料を与えてくれます。 しかし一方で、現代の日本人の中には、『賢しら』を超えた本居宣長の視点に共感を覚える人も多いのではないでしょうか。『古事記』の死生観と、それを読み解いた本居宣長と平田篤胤の発想は、現代においてもなお、多くの気づきを我々に与えてやまないのです」

第四章「怨霊と鎮魂―悪しき霊をいかに救うか」の「この世は霊力に満ちた世界」では、古来、日本人が考えていたのは多層的な霊的世界であったと指摘し、著者は以下のように述べています。

「この多層的な霊的世界の基本の部分にあるのは、『古今和歌集』の『仮名序』に見られるように、あらゆる命あるものを歌に詠むといった、アニミズム的な思想です。乱世になると、怨みなどマイナスのエネルギーが必然的に多くなり、さまざまな霊力が悪霊として働く機縁が増えていきます。人の霊が悪霊となったり、山の神の祟りが起きたり、さまざまな物の怪や魑魅魍魎が跋扈するようになる。まさに百鬼夜行の世界です。この『百鬼夜行』という言葉自体に、あらゆるものに霊があり、それが場合によっては悪霊になるといった、日本人の汎霊論的なアニミズム的な考えが潜んでいます」

しかし、あらゆるものが悪霊になりうることの対極として、「あらゆるものを善霊にすることも不可能ではない」と日本人は考えてきたとして、著者は以下のように述べます。

「あらゆるものを善き魂にならしめるには、歌を詠み、舞を舞い、お供えをし、社殿を建て、きちんとお祈りをしなければなりません。人びとの祈りが欠かせません。世の中を動かす大和歌の霊力を讃え、歌を詠む。同時に、悪い霊力を祈りによって善霊にするための工夫を、さまざまな形で行なう。この2つは、正反対の隔絶したものではなく、日本人にとっては極めて近しい感覚だったといえるでしょう」

悪霊を善霊ならしめるには、歌を詠み、舞を舞い、お供えをし、社殿を建て、きちんとお祈りをしなければならないとして、著者は述べます。

「平安時代から鎌倉時代にかけて、北野天満宮が創建されたり、『新古今和歌集』に神祇歌と釈教歌がまとめられたり、さらに平氏の鎮魂供養のために琵琶法師によって『平家物語』が語られたりしたのは、そのような『祈り』を求める心があったからでもあります。そして、この『平家物語』が1つのもとになり、南北朝の乱後、室町期に観阿弥・世阿弥親子が『能』を大成させます。能の原曲でもっとも多いのが、『平家物語』です」

「能はさながらカウンセリング形式」では、能(=猿楽)の世界は、魔縁を鎮めるために鎮魂するというものとして、著者は述べます。

「しかし、観阿弥・世阿弥にとって直近の南北朝時代の乱世を題材に取るのは、あまりに生々しく不適切です。そこで南北朝の動乱鎮めを意識しながら、形としては源平合戦が選ばれたのです。そして、のちに『修羅能』と呼ばれるように、修羅の世界をいかに鎮魂するかについて、複式夢幻能で表わしていきます。 複式夢幻能は、形式としてじつに優れており、さながら、いまでいうカウンセリングやグリーフケアやスピリチュアルケアのようなものになっています」

また、複式夢幻能について、著者は以下のようにも述べます。

「諸国一見の僧が諸国を巡りながら、スピリチュアルペイン(怨み、つらみ、人生の意味への不安、罪悪感など死生観にまつわる悩みや苦痛)を持った霊から話を聞き取り、鎮魂供養の読経をして、あの世へ送り届ける。そうした物語を通じて、この時代の闇や『魔縁を退け、福祐をもたらす天下のご祈禱』を行なおうとしたのです。演劇という目に見える芸能の形で、鎮魂の様子を描く。神事と仏事と演劇が一体になっている。神ごとがあり、成仏させるための技があり、それを民衆が見てカタルシスを得られる演劇性がある。このような宗教性を持った演劇が、能なのです」

わたしは、これを読んで、複式夢幻能とはまさに儀式であると思いました。

拙著『儀式論』の「芸能と儀式」にも書きましたが、演劇や儀式という「かたち」が与えられることで、心はその「かたち」に収まっていきます。それこそが演劇や儀式の力であり、「物語」の力であると言えます。すべての儀式には、そうした「かたち」を与えることで、不安定な心(コロコロと不安定なことからココロという名前になったという説あり)を安定化させる働きがあるのでしょう。

葬儀の大切なポイントとは、死者が遠くに離れていくことをどうやって表現するかということです。それをドラマ化して、物語とするために、葬儀というものはあるのです。

たとえば、日本の葬儀の9割以上を占める仏式葬儀は、「成仏」という物語に支えられてきました。葬儀の癒しとは、物語の癒しなのです。わたしは、「葬儀というものを人類が発明しなかったら、おそらく人類は発狂して、とうの昔に絶滅していただろう」と、ことあるごとに言っています。拙著『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)にも書きましたが、あなたの愛する人が亡くなるということは、あなたの住むこの世界の一部が欠けるということです。欠けたままの不完全な世界に住み続けることは、かならず精神の崩壊を招きます。不完全な世界に身を置くことは、人間の心身にものすごいストレスを与えるわけです。まさに、葬儀とは儀式によって悲しみの時間を一時的に分断し、物語の癒しによって、不完全な世界を完全な状態に戻すことに他ならないのです。葬儀によって心にけじめをつけるとは、壊れた世界を修復するということなのです。

「『憂き世』から『浮世』へ」では、徳川家康が「元和偃武(偃武=戦争を止めること)」を確立することにより、長く続いた戦乱がようやく収まり、平和な時代が到来したことを紹介して、著者は以下のように述べます。

「室町時代に生まれた能も、江戸時代の安定期になると武家の式学として定められ、儀式的なものになっていきます。仏教の諸宗派も江戸の平和な時代にあって、信仰の拠り所というより、地域共同体の拠り所となり、社会儀礼化します。江戸時代は平和な時代であったがゆえに、社会自体が儀礼化するのです。中世を霊性の時代とするならば、近世は逆に、非常に世俗化した時代です」

この社会の「儀式化」についての記述は非常に興味深かったです。

さらに、コピーライターとしてのセンスも卓越した著者は、「ウキヨ」について以下のように述べています。

「同じ『ウキヨ』でも、中世は憂いを含む『憂き世』なのに対し、近世はウキウキとした浮世絵の『浮世』なのです。この『憂き世』から『浮世』への転換が、無常を1つのトーンとした中世的世界観と、少しルンルン気分のゆとりを持った江戸の遊興的な時代との差異を表わしていると思います。

遊興的な江戸時代にあって、もっともエンタテインメント的なものが俳諧や連句、歌舞伎、浄瑠璃、浮世絵、さらには花柳界の長唄、小唄などになっていきます。そこで表わされる死生観には、中世に発達した能のような深刻さはあまり見られません」

さらに著者は、江戸時代における「儀式化」について、以下のような重要な指摘を行います。

「武士道が儀礼化する一方、仏教も檀家仏教や葬式仏教といわれる、共同体の仏教に向かいます。信仰仏教から家の仏教へ、個人の安心を得る仏教から、家の安泰や地域の安泰を図る仏教へ移っていきました。そうした安泰の時代が二百七十年近く続く中で、それぞれの神社やお寺で行なわれている特殊な神事や供養が、現在の伝統芸能として各地に残ったのです。江戸時代の長い安定期が なければ、いまほど民俗芸能は発達せず、保存されてもいなかったに違いありません。その民俗芸能の起源も、多くは室町時代にあります。激動の時代をいかに生き抜くかという危機の時代に生まれてきた芸能やたしなみ、修道の典型例が、能とお茶です。そのようなものが、『浮世』を経て、現在に伝わることになったのです」

本書が、日本人の精神史のみならず、日本文化史の入門書としても優れていることがよくわかります。

「現代の”怨霊”を鎮静化するには」では、著者は、「負の感情」はいつの時代にもあり、現代において、負の感情を治める方法として出てきたのが臨床心理学であると指摘します。臨床心理学は、中世における能の役割を一面、果たしてきたわけですが、著者は以下のように述べています。

「能に登場する『諸国一見の僧』と、現代の『心理カウンセラー』は、じつは少し似ています。いずれも『話を聞く役割』なのです。相手の語りをうなずきながら聞く。スピリチュアルケアやグリーフケアも、重視されるのは『傾聴』と『寄り添い』です。負の感情に向き合うには、まず負の感情を持っている人の心の痛み、スピリチュアルペインを聞き取れなければなりません。心の痛みを声に出すには、時間がかかります。まず相手に寄り添うことで、声に出しやすくするのです」

また、「心の痛み」について、著者は以下のように述べています。

「心の痛みは、たとえ解決策が見つからなくても、語るだけである程度は解消されます。言葉に出したり、泣いたりすることで、ある程度、苦しみを手放すことができます。中世は、それを『能』という形にしました。『能』を見ることにより、人びとは心を鎮めることができました。 あるいは『平家物語』という物語を語ることで、象徴化しました。『保元物語』『平治物語』『太平記』なども同じです。これらの物語は、もともとテキストとして書かれたものではなく、語られていたものです。それらを聞くことで登場人物たちの悲しみや痛みが、自分の中にある悲しみや痛みに1つの接続をする形で、カタルシスを得られたのです」

さらに、著者は「臨床宗教師」について以下のように述べます。

「基本的に、『臨床宗教師』は、自宗の布教や伝道をすることはありません。むしろ、相手の価値観や人生観や信仰を尊重しながら、各自が立脚しバックボーンとして持つ宗教者としての経験を活かして、苦悩や悲嘆を抱える人びとに『寄り添う』存在です。彼らは、さまざまな専門職とチームを組み、宗教者として全存在をかけて、人びとの苦悩や悲嘆に向き合い、かけがえのない個人の経験と物語をあるがまま受けとめ、そこから感じ取られるケア対象者の宗教性を尊重し、スピリチュアルケアと宗教的ケアを行なっていきます」

「こころの痛みを普遍的な形で解消するために」では、著者は「人の心の痛みをもっとも普遍的な形で解消できるのは芸術である」と喝破します。そして、心を鎮めるための芸術、人間の魂、心、霊性を平安にし、鎮めていくための芸術や芸能が求められているとして、以下のように述べます。

「映画など、映像化も1つの方法です。物語化するという意味では、小説もそうです。実際、『平家物語』はテキスト化もされました。もちろん戯曲や演劇のような形も考えられます。第2章で取り上げた『君の名は。』や『シン・ゴジラ』も、大きく捉えればそのようなものの1つということができるでしょう」

本書の序章には被災地のタクシーの運転手さんたちが語る幽霊譚が紹介されていますが、これも人々が救済や安心を求める上での1つの物語化だとして、著者は以下のように述べるのでした。

「現在はまだ途中経過で、もう少し経てば、全体を包括するような物語が演劇や小説など、芸術の形をとって現われるのではないでしょうか。これら物語や芸術が遺された側の心のケアのためのものだとすると、亡くなった人の魂のケアを行なうには、やはり〝プレゼント〞〝贈与〞が必要でしょう。中世には、怨霊を鎮める〝プレゼント〞として社殿が建てられ、そこで霊が祀られ、慰められました。では、現代においては、どのような形で供養し、慰霊するべきでしょうか。それを考えるのは、今後の課題といえます。このとき視覚化も、重要な1つです。中世には、戦争で亡くなった人たちのための共同慰霊供養塔もつくられました」

第五章「星になる、風になる―『草木国土悉皆成仏』の思想」では、著者は大ヒット曲である「千の風になって」に言及し、以下のように述べます。

「我々の命がどこからやってきたのか、どこへ帰っていくのか。それらを考えることは、1つの物語を与えます。『兎追いし かの山』で知られる唱歌『故郷』の3番は、『志を はたして いつの日にか 帰らん 山は青き 故郷 水は清き 故郷』というものです。我々が死んだらどこへ行くかは、かつての日本人にとってはあの世でもあり、沖縄でいえばニライカナイでもありますが、一方で、山が青い故郷、水が清い故郷でもありました。『死んだら星になって見守る』という発想もありました。このような感覚は、『千の風になって』の世界にもつながっています。自然は命の現在の表れであると同時に、死の表れでもある。そのような生と死が溶け合っているような世界観、生死の循環が歌われているように思います。それが現代において、大変な共感を呼んだのです」

続けて、このような死生観の原点は比叡山にあるという著者は、「あらゆるものに仏性が宿っている」として、以下のように述べます。

「『すべてのものに仏性がある』という思想が、法華思想の中には強くあります。法華思想では、あらゆるものに永遠の仏の命が宿り、現われ出ていると考えるのです。高次の世界のものが、低次の世界に流れるという、一種の流出思想です。あらゆるものに仏性が宿り、あらゆるものに仏の輝きが行き渡るという世界観があるので、比叡山の山中を巡るときも、あらゆるものを拝む。極楽往生の世界だけでなく、この世はすべての成仏した極楽世界であると考える。『一切衆生悉有仏性』『草木国土悉皆成仏』という考えを重んじるのが、比叡山延暦寺の天台宗で育まれた天台本覚思想です」

「比叡山は日本人の霊性の拠り所」では、著者は比叡山について以下のように述べています。

「比叡山は都の程近くですので、都で何が起こっているか、すぐにわかります。これが高野山だと、和歌山県なので地理的に遠くなります。高野山はまったくの別世界で、時間が止まっているようなところがあります。ところが都に近い比叡山は、いまを生きています。現政権の動きや日々の営みを感じられる場所ですが、しかし同時に、日常とは違う端でもある。いわば、この世とあの世の境目から、都での営みを眺められるのです。だから比叡山で修行した僧は、権力の近くにいながら、世俗の中にすっぽり入り込みません。いわば媒介的な位置にいるのです。

日本の山が持っている他界の観念といったものを含み込みつつ、現実世界の苦しみと向き合っていく。法然、親鸞、道元、栄西、日蓮といった名僧を多く輩出できたのも、このような場所の持っている力が大きいでしょう」

「求められる広範なパワースポット」では、わたしの名前が登場します。

著者は、日本人の死生観の歴史上の重要な出来事について述べます。

「2010年にNHKスペシャルで無縁社会に対する警鐘がなされ、以後、無縁社会を扱った本が何冊か話題になり、同じ年に島田裕巳さんが、『葬式は、要らない』を出版。それに対する反論として、一条真也さんが『葬式は必要!―最期の儀式に迷う日本人のために』(双葉新書、2010年)を出します。すでにあったパワースポットブームも含め、これらが3つ巴となって2010年に浮上してきました。浮上してきたそのような課題を串刺しするようにして、翌年、東日本大震災が起こりました。無縁社会に向かっていく方向性は、いまも潜在的に続いています。限界集落問題をはじめ、無縁社会化は着々と進行しています」

続けて、著者は無縁社会について以下のように述べます。

「ただし、中世がそうであったように、無縁社会は新しい結縁社会をつくる1つの転換点になります。新しい結縁社会をつくるため、新しいコミュニティ、新しいネットワークをいかに創造するかが、間違いなく今後の大きな課題になります。『おひとりさまでいい』と主張する人もいますが、しかし、そのような人は本当に1人で、安心して死んでいけるのでしょうか。どんな死がいちばん望ましいかは一概にいえませんが、死の問題は個人差がありながら、共通の課題でもあります。

多様な死の形の1つとして、『葬式も墓も要らない』という思想もありえます。しかし、だからといって完全になくしてしまうことは、絶対にできません。多くの人は、何らかの形で葬儀もお墓も必要と思っています。それぞれの死生観を納得させる、葬儀やお墓のあり方をいろいろ考えていくことが重要です」

「自分たちの心を反映できる物語」では、著者は「私たちが生きていける時代の風土記」が必要であると訴え、以下のように述べています。

「『古事記』は、『風土記』とともにあったからこそ生まれました。『風土記』は地誌であり、土地のデータベースのようなものです。土地の中で人は生きており、それぞれの『風土記』の上に、大事にされる物語が組み立てられるのです。1人ひとり、あるいは共有できるデータや地方伝承が『風土記』だとすれば、『古事記』や『日本書紀』は中央のデータであり、伝承です。ものを書くには具体的なデータや情報が必要で、そこから生まれるのが物語です。

『日本書紀』は、どちらかというと『風土記』に近く、データベース的につくられています。物語ではなく、歴史記述であり歴史認識、つまりは『史』です。

一方、『古事記』は物語で、叙事詩、つまり『詩』です。この『詩』の段階まで行く必要があります。『詩』の段階まで行って初めて、『千の風になって』のように人びとの心の中に、1つのある区切りをつけることができるのです。語られた物語が自分の中に収まり、本当の安心が得られるのです」

「”グーグル宇宙””グーグル存在”の視点を」では、著者は「私の中では、ご先祖様こそが宇宙です。ビッグバンから始まる宇宙があり、宇宙の中に銀河系があり、太陽系があり、地球がある。さらに地球の中に日本があり、日本の中に比叡山がある。このようなロングスパンとショートスパンの中で、我々の命の営みはあります」と述べ、以下のように続けます。

「南方熊楠や宮沢賢治のように、地域に限定された地域主義ではない、〝宇宙地域主義〞ともいうべき思考を我々は持つ必要があります。『草木国土悉皆成仏』とする天台本覚思想も、究極的には同じでしょう。『草木国土は仏国土でもある』というのが天台本覚思想で、仏国土とは宇宙です。すべてのものを包み込む宇宙存在があり、その中に我々の生命界があり、草木があり、比叡山もある。『1本の草、1本の木』とは地域です。まさに我々の足元です。足元を見れば、そこに宇宙があるのです」

終章「『死』と『史』と『詩』―ディープエコロジーと自分史」の「現代はまるで中世の再来のよう」では、奈良時代と近代を比較して、著者は述べます。

「大仏が建立された奈良時代と、靖国神社がつくられた近代は、国家的な規模で死生観や宗教観の土台となるものをつくりあげた時代ともいえます。『死んだら靖国に行く』という観念は、戦前の日本の軍人の中では常識的なものでした。実際、そのような思いを抱いて戦死された方々も大勢います。

一方で奈良時代は、大仏をつくることによって、自分たちは仏に救済されると考えました。死に向かううえでの安心装置として、奈良の大仏や靖国神社が、強い中央集権国家によってつくられたのです。

これに対し中世は、『メメント・モリ』が流行った時代です。メメント・モリとはラテン語で『死ぬことを忘れるな』『死を意識せよ』という意味です」

「無縁化していく者への新しいケア」として、著者は中世と現代の「無縁社会」を比較して以下のように述べます。

「中世も不平等な世の中で、安心して眠れない人たちも多く、どんどん孤立化し、ときに行き倒れることもありました。その一方、ある共同体から離れ、自由になれるということで、ポジティブに考えられてもいました。家や共同体の所属から離れ無縁化することは、孤独ではあるけれど自由でもあります。

いまの社会も、1人ひとりの葬儀の仕方から生き方、考え方まで、ますます自由になるでしょうが、自由であればあるほど無縁化していくことも確かです。いままでの伝統的な共同体的な縁からは離れていくでしょう。

無縁化していく者に対し、どのような新しいケアがあるのか、新しい縁結びの仕方があるのかが、宗教においても社会においても問われているのです」

著者とわたしには、『無縁社会から有縁社会へ』(水曜社)という共著があります。東日本大震災後に開催されたシンポジウムの記録ですが、そこでは被災地での葬儀も話題になりました。本書でも、「たとえ正解はなくとも」として、以下のように述べられています。

「東日本大震災で特徴的だったのは、諸宗教共同の葬儀が被災地で行なわれたことでしょう。巨大な津波が襲ったこの地震では、遺体はあがったけれど誰だかわからない、身元は確認できないけれど、とりあえず葬儀はしなければならないというケースが多数に上りました。しかし、その人が何宗に属していたのか、どういう信仰を持っていたのかわからない。そこでキリスト教では讃美歌やレクイエムを歌い、神道では神道式の供養を行ない、仏教では仏教式で供養するといった共同祭祀を執り行なったのです。この流れを受けて、2016年2月28日、日本臨床宗教師会が発足しました」

わたしは拙著『唯葬論―なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)において、人間には死者を弔うという本能があると訴えました。日本において、死者供養の最大の文化装置は「お盆」です。著者はお盆について、「無縁仏の救済装置とは」として以下のように述べます。

「お盆に死者をお迎えするのは、先祖はいつも子孫を見守っているので、生きている者は死者を思い出さなければならないから、というのが柳田國男の考えです。柳田は『思い出すことは祀ること』という考え方です。だから、つねに先祖を思い出す。朝夕にお供えをしたり、お祀りをすることで先祖と交流する。それを絶やさないことが、先祖を祀ることになります。

そのもっとも大きな節目が、お盆です。ふだん〝向こう側〞にいる魂が、お盆の時期に家族のもとに戻ってきて、家族とともに過ごし、また戻っていく。次の年もまた、家族の中に戻ってきて、また戻る。その循環構造を忘れずに継続してきた社会儀礼が、お盆です。お盆の中に、日本人の先祖崇拝や先祖祭祀、先祖供養の典型的表現があります。お盆は、お墓参りなどお墓を維持していく構造と結びついているので、お盆がなくなれば、葬儀の方法も変わってくるでしょう」

さらに、著者は新しい「鎮魂のかたち」について述べています。

「『平家物語』も『能』も、思いを残して死んだ人たちの魂が怨霊にならないよう、社会的に鎮撫しようとして生まれた物語です。今日の日本においても、新しい能のようなものが生まれないともかぎりません。実際、そのようなものが必ず出てくると、私は思っています。

怨霊や災いをなす霊が登場する能は、まさに日本人の死生観を表わす1つの演劇的表現です。現代社会で怨霊などを信じる人は少ないかもしれませんが、しかし、悪意が満ち満ちている社会であることも確かです。さまざまな、ある種の怨念といえる社会的怨念が高まっています」

そのような現代社会において、もう1つ重要なことがあるといいます。

それは、自分の身の回りの「死」を見つめ、それを「歴史的」な視点で位置づけ、さらにそれを「物語=詩」にすることです。「死」は、時間と大きく関わりがあります。人間は「生老病死」というライフサイクルの中で、一定の時間を経過して死に至るというわけです。

「『死』から『歴史』へ、そして『物語=詩』へ」として、著者は「『死』は『史』でもあります。死はすべての人に歴史を意識させるのです。戦争のあった時代なら、戦争が起こった原因やプロセスなどを含めて、歴史に対して非常に意識的になります」と述べています。ただし人間の営みは、それだけでは終わりません。そこに続くのが「物語る」という行為です。

「物語る」という行為について、著者は以下のように述べます。

「私たちが納得するのは、歴史認識ではありません。歴史認識を物語ることが重要なのです。つまり自分の人生を物語り、それを子や孫が聞いてくれる。あるいは、周りの友人・知人たちが聞いてくれる。この『物語る行為』こそが重要なのです。物語る行為により、ある1つの踏ん切り、けじめ、カタルシスを得る。物語ることは自分の人生を納得させ、自分自身を鎮める行為なのです。スピリチュアルケアやグリーフケアで話を傾聴することが重要なのも、そのためです。ある人が身近な人の死に遭遇したり、死を意識したときに物語る言葉を一心に聞くのは、相手に心の拠り所をつくらせる、非常に重要な確認・納得行為です。つまり、『死』が『史』への認識を深めさせ、さらに『史』を物語るべく『詩』にしていくプロセスを、各自が意識していくべきなのです。今後さまざまな意味で、3つの『シ』が顕在化してくると思います」 この3つの「シ」でも、名コピーライターとしての著者の面目躍如ですね。

著者は、この読書館でも紹介した『現代神道論』をはじめとする一連の著書で「スパイラル史観」という言葉を使っています。

歴史は光と闇の時代をスパイラル状に繰り返すというのが、スパイラル史観です。「現代は中世と同じである」という「現代中世論」も、「いまは闇の時代」という共通点があります。その原点は小学校5年生のときの体験だとか。著者は「『ご先祖感覚』が怒涛のように流れ込む」として述べます。

「おそらく天皇家に生まれた子供や、神主の家柄に生まれた子供も、同じような感覚があるのではないでしょうか。『ご先祖感覚』といっていいかもしれませんが、否応なく先祖の存在を意識させられる。『自分は先祖から数えて何代目』などといわれて育つ。家元の家に生まれた子供も、一般の子供とは違う見方を植えつけられるように思います。自分の人生を超えて先祖たちの物語がいくつも重なり、自分の中に怒濤のように流れ込んでいる。そんな意識があるように思います」

また、「我々は死者の委託を受けて生きている」として、著者は述べます。

「我々は先祖の委託を受けて、あるいは死者の委託を受けて生きている。この世に生きるとは、『死者の思い』をどこかで受けとめることです。我々は生きているけれど、半分は死者の思いと重なっているのです。死者の思いとこの世を生きる我々の思いが重なりあい、二重構造のような形で生きていると思うのです」

まったく同感です。この考えこそ、わたしに『唯葬論―なぜ人間は死者を想うのか』を書かせた原動力であったように思います。すべての人間は、死者とともに生きています。日本には祖霊崇拝のような「死者との共生」という強い文化的伝統がありますが、どんな民族にも「死者との共生」や「死者との共闘」という意識が根底にあり、それが基底となってさまざまな文明や文化を生み出してきたのです。

本書の第五章には南方熊楠と宮沢賢治が登場しますが、終章でも以下のように言及されています。

「日本において、最初に『エコロジー』という言葉を使ったのも南方熊楠といわれています。南方熊楠は明治の末頃、複数の神社を1つに合併させようとする神社合祀令への反対運動を行なったことでも知られます。合祀により多くの鎮守の森が失われることを不安視したためで、これは、まさにディープエコロジー的な観点だといえるでしょう。四次元意識あるいは銀河系意識ともいえる中で、人間の命はどうなっているのかを捉えようとした宮沢賢治も、間違いなくコズミックディープエコロジストだといえます。

このような大きな視点に加え、さらに『死者の思い』まで含めて考えるのが、日本人の思考だと思います。霊的な世界、魂の世界、スピリチュアルな領域も含めて、我々の世界は成り立っている。そういう捉え方をしてこそ、日本人にとっての本当のコズミックディープエコロジーになるのです」

そして、本書の最後に、著者は以下のように述べるのでした。

「日本人は死んだらどこへ行くのか。この問いについて、ディープエコロジカルに巨視的に捉えると同時に、私自身にとって生と死とは何かという、自分史的なミクロの視点でも見ていく。『死』は『史』であり『詩』である。そして、死を考えるとは、同時に生の本質を考えることでもある―。

このような、さまざまな視点が交差し、明滅するポイントに、自分自身にとっての1つの答えが見えてくるのかもしれません。仮に明確な答えが見い出せなかったとしても、最後は1つの賭けです。自らを投企し、あるいはお任せし、見えないところに投げ込んでいかなければなりません。覚悟があろうとなかろうと。最後の最期で、『ありがとう』といって、この世からあの世に渡っていきたいものです」

この最後の一文に、わたしは大いに共感するとともに感動しました。

わたしは、本書を3回読み返しました。最澄、本居宣長、平田篤胤、柳田國男、折口信夫、南方熊楠、宮沢賢治といった日本思想史のキーパーソンの死生観を追い、日本人の魂の原郷を求めた素晴らしい内容であると思いました。非常に平易な表現でリーダブルでありながら、『世直しの思想』や『世阿弥』などで著者が訴えたメッセージもきちんと込められています。

この読書館でも紹介した著者の代表作の1つである『神道とは何か』に続き、ここに再びPHP新書から名著が誕生したことを心から寿ぎたいと思います。

本書を読めば、「なぜ、日本人の葬儀は簡略化していくのか」「なぜ、日本人の墓は荒れていくのか」といった問いの答えも得られます。

冠婚葬祭業に関わる人々にとって必読の書であるのはもちろん、1人でも多くの日本人に読んでほしい本です。