- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1445 ホラー・ファンタジー | 心霊・スピリチュアル 『幽霊は足あとを残す』 小池壮彦著(扶桑社)

2017.06.17

『幽霊は足あとを残す』小池壮彦著(扶桑社)を読みました。 「怪奇探偵の実録事件ファイル」というサブタイトルがついています。

「怪奇探偵」の異名をもつ著者はわたしと同じ1963年生まれで、怪談研究の第一人者として知られています。東京都新宿区の出身で、國學院大学文学部文学科を卒業しています。

「バク転神道ソングライター」こと宗教哲学者の鎌田東二先生、この読書館で紹介した『芸者論』や『大人のお作法』の著者である岩下尚史氏などとともに、國學院が生んだ異才と言えるでしょう。

名著『心霊写真』(宝島文庫)や『心霊ドキュメンタリー読本』の著者でもあり、2冊ともわが愛読書です。最近、著者が書いた怪談関係の本を固め読みしたのですが、その中で出色の作品をこれから取り上げていきたいと思います。

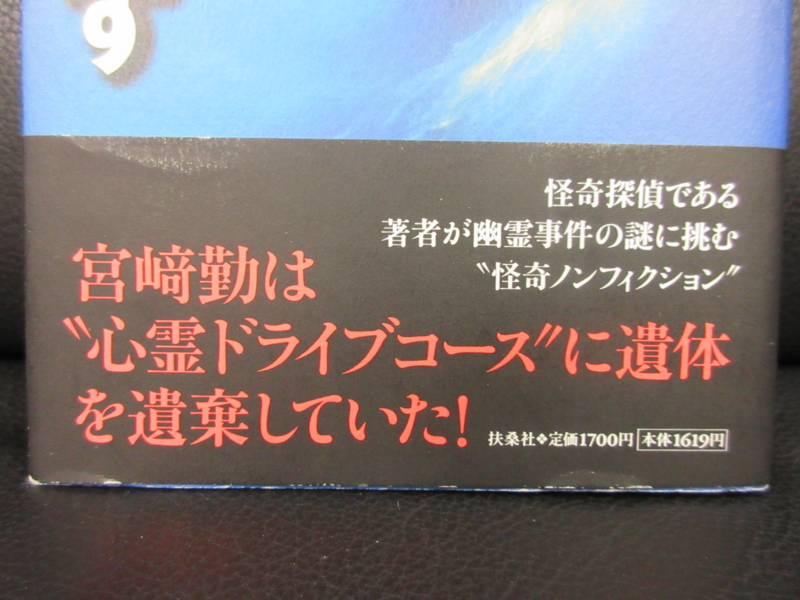

本書の帯

本書の帯

本書の帯には以下のように書かれています。

「怪奇探偵である著者が幽霊事件の謎に挑む怪奇”ノンフィクション”」「宮崎勤は”心霊ドライブコース”に遺体を遺棄していた!」

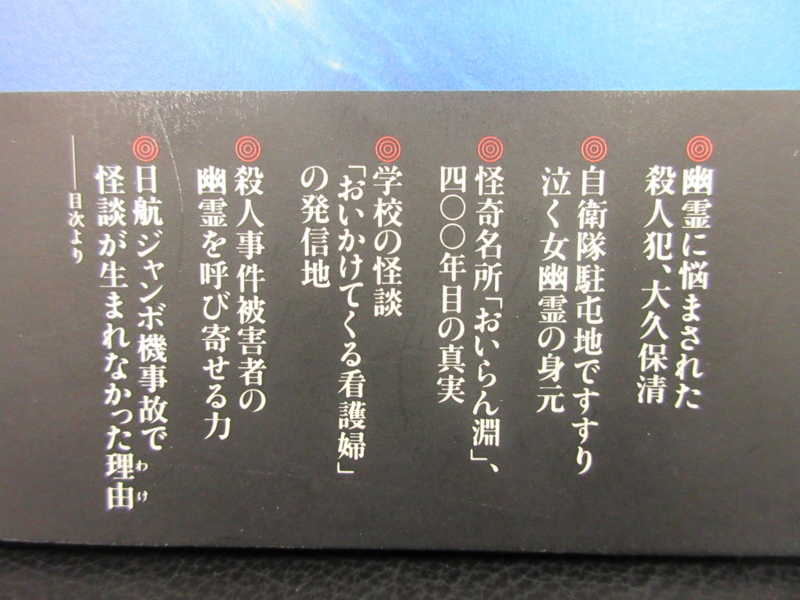

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「まえがき」

第1章 怪奇探偵、幽霊が出た現場を訪ねる

宮崎勤事件と”心霊ドライブコース”

国道150号大崩海岸の美少女幽霊

幽霊に悩まされた殺人犯、大久保清

第2章 怪奇探偵、幽霊伝説のルーツを追跡する

自衛隊霞ヶ浦駐屯地ですすり泣く女幽霊の身元

怪奇名所「おいらん淵」、400年目の真実

学校の怪談「追いかけてくる看護婦」の発信地

第3章 怪奇探偵、怪談から隠された戦後史を暴く

東海道新幹線坂野トンネルの幽霊の正体

高度経済成長の犠牲者への鎮魂歌―京葉道路の怪談

殺人事件被害者の幽霊を呼び寄せる力

日航ジャンボ機事故で怪談が生まれなかった理由

「参考文献」

「あとがき」

「まえがき」には、以下のような著者の怪奇体験が語られています。

「私は18歳のとき、旅行先の民宿で、誰もいない廊下にすたすたと足音が響くのを聞いた。足音は部屋の前で止まり、ドアがひとりでに開くのを見た。そのドアは内側からロックされていた。なのに、外側から勝手に開いて勝手に閉まり、私の目の前で、もとどおりに内側からロックされた。これまでの人生の中で本格的に不思議だと思ったのは、この経験が最初だった。原因についてもすいぶん考えた。しかし、こうした現象がなぜ起きるのかと問うことは、20代の頃を最後にやめた。いくら考えても”物理的にあり得ない”という結論しか出てこないからだ。それ以上になぜと問い続けることは、いたずらに時間を浪費するだけでメリットはない」

続いて、幽霊について著者は以下のように述べています。

「幽霊がいるかいないかはともかくとして、私たちの記憶の中に死人が棲んでいることだけは確かである。私たちは、いつでも死んだ祖父や祖母の顔を、まざまざと思い出す事ができる。幽霊は死人である。歴史には死人しか現れない。だから幽霊を見るということは、歴史を見るということだ。私が幽霊にこだわる理由は、その1点にしかない」

続けて、著者は「怪奇探偵」と呼ばれる自身の仕事について述べます。

「私の仕事は、怪談で歴史を振り返るのが作業のベースとなっている。その中で、歴史上重要な幽霊事件や怪奇スポットなどの実像を知る必要がどうしても出てくる。あちらこちらの怪奇スポットを訪ねるというのも、別に幽霊を見に行っているわけではなくて(それもちょっぴりあるが)、ひとえに現地の実情を知るためである。なぜ幽霊事件が起きたのか、なぜ怪奇スポットが誕生したのかという背景を探っておかないと、炙り出されてこない歴史がある。本書のテーマもそこにある」

「まえがき」の最後に書かれた以下の一文は、非常に興味深かったです。

「昭和30年代から40年代に私たちの生活を変えたものと言えば、高速道路と新幹線に代表される。思えば、道路にも鉄道にも、よく幽霊が出たものである。また、戦後の殺人事件や事故にまつわる怪談というのも、私たちの耳目を集めてきたトピックスであろう。だがそんな中で、昭和60年(1985年)に起きた『日航ジャンボ機墜落』に関しては、幽霊の話がほとんど伝わらない。おそらく読者もそのことについては、多少なりとも疑問をお持ちなのではないだろうか。なぜなら、ジャンボ機墜落以前の航空機事故に関しては、今日まで根強く怪談が伝わるからである」

第1章「怪奇探偵、幽霊が出た現場を訪ねる」では、なんといっても、「幽霊に悩まされた殺人犯、大久保清」が面白いです。その冒頭部分には以下のように書かれています。

「被害者の幽霊に襲われて激しく悩んだとまで伝えられるのは、栗田源蔵と大久保清だけである。栗田源蔵というのは、昭和20年代に6人の女性と2人の子供を殺し、手口の冷血さから言っても犯罪史上に特筆される男である。当初は反省の色も見せなかったが、そのうちに『殺した女が毎夜訪ねてくる』と言って泣くようになり、余罪を次々と自白した」

当時の新聞記事(本書より)

当時の新聞記事(本書より)

著者は、大久保清の以下のエピソードを以下のように紹介します。

「大久保はお盆が近づくにつれて、夜な夜なうなされるようになっていた。どうもこの男はジンクスを気にしたり、意外に臆病だったりする。そこで捜査本部では、大久保の性質を最大限に利用して、事件を一気に解決する計画を立てた。すなわち、力ずくで幽霊をひっぱり出して大久保を恐怖のどん底に陥れ、全面自供に追い込もうとしたのである。

7月18日、前橋警察署に留置されていた大久保の身柄は、長野県に近い松井田警察署に移送された。ここの留置場からは、被害者の1人が遺棄された妙義山の現場がよく見える。松井田署の留置場は4房あり、どこに入れてもよかったが、”3”の苦手な大久保は『第3房』に入れられた。ほかに留置人はおらず、まったくの孤独である。

最初のうちは『前橋より涼しくていいや』などとうそぶいていた大久保だが、すぐに捜査陣の作戦は効果を上げた。翌朝、大久保は目を真っ赤に腫らして取調官に訴えた。『昨日は眠れなかった。殺した女の亡霊が夢枕に立った。「早く出して、早く出して」と言うんだ。蒲団の中にも入ってきやがった』」

また、著者は以下のようにも書いています。

「大久保は、『手にかけた女の亡霊が枕元に立つ。ひどいときには1時間おきに・・・・・・』と取調官にもらしたという。見出しにある『6時の鐘』というのは、松井田署の近くにある補陀寺で鳴らす鐘のことである。大久保は鐘が鳴るたびに『なんとかならねえのかい、この鐘の音は』と言って耳を押さえたという。『1つ1つの音が響くたびに、殺した女性の顔が浮かんでは消える』などとも言っておびえていたというが、実はこの鐘の音というのは、普段より多く鳴っていた。これも大久保を追い込むための演出だったのだ」

著者は、「幽霊に悩む殺人犯の諸相」として、以下のようなケースも紹介しています。

「平成元年(1989年)3月30日に発覚した『女子高校生コンクリート詰め殺人』にまつわる話がある。この事件はご記憶の方も多いと思うが、東京の足立区で地元の愚連隊が当時17歳だった古田順子さんを40日にわたって監禁し、暴行を加えたり全身を燃やすなどして殺した。遺体をドラム缶に入れてコンクリート詰めにし、埋め立て地に捨てた事件である。犯人逮捕後に『SPA!』の編集部が愚連隊の仲間に取材したところ、留置場の中で犯人たちは古田さんの亡霊におびえていることがわかったという。気がつくと足元に亡霊が座っているというような幻影にさいなまれていたらしい」

また著者は、「警察が怪談を発信する」として、以下のようなエピソードを紹介しています。 「幽霊の演出と言えば、名和弓雄著『拷問刑罰史』(雄山閣)には、昭和初期の少女殺しのケースが出ている。セーラー服を着た美少女を殺したとされる容疑者が逮捕されたときの話である。厳しい取り調べを行なったが、一向に自白が得られないので、容疑者が眠る独房の壁にセーラー服を1着かけておいた。係官が様子をうかがっていると、深夜に目覚めた容疑者は、セーラー服をひと目見るなり『許してくれ』と叫んで錯乱した。数日後に容疑者は『毎夜幽霊が現れて眠れない』と係官にこぼし、少女殺しを全面自供した。これは当時の捜査関係者が語った話だという」

なかなか興味深いエピソードですが、著者は以下のようにも述べます。

「シンナー依存症が高じたあげくに隣家の幼女を殺した19歳の男を精神医学者の小田晋氏が鑑定したとき、被害者の幽霊を出現させるのに成功したという話もある。神経生理学に基づく試験を犯人の男に課したところ、男は脳波室の薄暗い壁に死んだ幼女の姿が現れるのを見た。『殺したね』と恨みごとを言う幼女の幻覚に男はさいなまれたという(「幽霊と精神病理学」『ユリイカ』昭和59年8月号)。大久保清の場合で言うと、この男も被害者の幽霊を見るだけでなく、幽霊にさんざん恨みごとを言われていた。供述調書にそう記録されている」

さらに著者は、筑波昭著『昭和46年、群馬の春』に出てくる大久保の「おれも日本人だ。日本人の風習としての盆月が来月だ。だから3人は出す気持になった。家族のところでお盆をさせてやりたいのだ。そのあとの者は、出すか出さないか、そのときのおれの心情できめる」という発言を紹介しています。著者いわく、「大久保は、”日本人の風習”に従ってお盆を重視し、怨霊にも悩んでいた」のですね。

そして、「幽霊に悩まされた殺人犯、大久保清」の最後を、著者は以下のように書いています。

「連合赤軍の幹部だった永田洋子が留置されたのは、大久保清と同じ松井田警察署であった。大久保を悩ませた捕陀寺の鐘は、今度は永田洋子のために鳴らされた。野次馬は全国からひっきりなしにこの地の”観光”に訪れた。群馬の”殺人墓地”の幽霊話と言えば、夏になるたびに蒸し返された昭和時代の風物詩であった」

第3章「怪奇探偵、怪談から隠された戦後史を暴く」では、「東海道新幹線坂野トンネルの幽霊の正体」で新幹線の怪談が繰り返し語られてきたことが指摘されますが、その最後には以下のように書かれています。

「昭和40年代に、新幹線の怪談は、けっこうなリアリティを持って語られていた。子供の間でも、新聞に出たのだから本当だろうということになっていた。その話題が最も盛り上がったのは、昭和45年の夏である。大阪で『万国博覧会』が開かれていて、東京の人間は、みんな夏休みに家族で大阪に出かけた。私もこのとき初めて新幹線に乗った。トンネルに入るたびに、窓の外の暗闇を凝視した。幽霊がいつ出るか出るかと、胸を高鳴らせつつ目を凝らしていたのを思い出す。しかし、青白い顔の男は、とうとう私の目には映ることはなかった」

「高度経済成長の犠牲者への鎮魂歌―京葉道路の怪談」では、「交通戦争と戦後の怪談」として、昭和40年、東京のある「降霊実験会場」に身内を亡くした遺族が集まり、霊媒を通じてあの世の肉親との会話を試みた週刊誌の記事が紹介され、著者は以下のように述べています。

「遺族の哀しみを少しでも癒すためのこうした実験は、洋の東西を問わず、昔から盛んに行なわれてきた。とりわけ2つの世界大戦が大量の死者と遺族を生み出したときには、宗旨を問わず、降霊実験は大衆に支持された。戦後も日本の社会は、平和を標榜しながら戦災なみの大量死を生み出していたから、霊媒が職を失うことはなかった。戦後の大量死の原因は、鉄道の事故もあれば船舶の事故もあったが、もっと身近なところで死者は連日生まれていた。『週刊女性自身』の記事を見ると、霊媒に呼び出される霊魂の死因は、すべて共通している。車の事故による死である」

また著者は、交通戦争について以下のようにも述べています。

「かくして”交通戦争”は、戦後の怪談に計り知れない影響を与えた。昭和40年代の幽霊のほとんどが、道路の交通事故現場で目撃されてきた。そこに至る歴史を振り返ると、昭和30年代初頭にまず”戦争”の過激な舞台となったのは、国道1号線の『第二京浜』と呼ばれる区間であった。ここではひっきりなしに人がはねられ、当時”神風タクシー”と呼ばれた暴走タクシーによる事故も絶え間なく起きていた。第2京浜で夜中に鬼火が舞うのを見たというドライバーの証言を当時の週刊誌が報じている。この第二京浜の幽霊の噂を序幕として、戦後の道路の怪談史はスタートした」

著者は、「怪談ブームの衰退の中で」として、以下のようにも述べています。

「たくさんの死者が出たなら幽霊もたくさん出るのではないか、と思う人もいるかもしれないが、実情は必ずしもそうではない。あまりにもひどい事件が重なると、世間はかえって幽霊の出現を想像する気力を失い、怪談の噂を立てる余裕もなくなる。ましてやこの時期は、メディアも怪談にあまり関心を向けていなかったから尚更である。ジャーナリズムの三面記事は、幽霊事件より犯罪ストーリーを目玉とし、出版界はSFと推理に力を入れていた。映画界も子供向けの作品には怪獣を主役に据えて、幽霊はお払い箱になっていた。一方で遊園地の『お化け屋敷』は大盛況だったが、間違ってはいけないのは、いつの時代でも遊園地の『お化け屋敷』が流行するときというのは、怪談の景気が底をついているときである。幽霊が出ないから、作り物のお化けを見にいくしかない。そんな時代の状況の中で、京葉道路の怪談も精彩を失っていった」

「日航ジャンボ機事故で怪談が生まれなかった理由」では、「怪談づいていくメディア」として、著者は以下のように述べています。

「昭和41年2月4日、羽田沖で全日空機が墜落し、133人が死亡した。これは当時、世界航空史上空前の大惨事だった。3月4日には、カナダ太平洋航空機がまたしても羽田空港への着陸に失敗し、64人が死亡した。翌日の3月5日には、英国航空機が富士山上空で空中分解し、124人が死亡した。さらに11月13日には、愛媛県の松山空港で全日空機が着陸に失敗し、50人が死亡した。”呪われた日本の空”と新聞が報じ、海外では”魔の日本空路”と評された。そして、この年の羽田空港での事故が、ともに”4日の金曜日”に起きたことから、”魔の金曜日”という話題が現れたのである。しかも、3月11日の金曜日にも、群馬県水上温泉の『菊富士ホテル』で30人が死亡する火災が起きたものだから、”大惨事は金曜日に起こる”というジンクスがすっかり定着した。これが世相にどう影響したかというと、”占いブーム”の加熱を促したのである」

また、著者は戦後の「怪奇ブーム」について以下のように述べています。

「翌昭和44年は東大安田講堂で学生と機動隊が戦う様子をワイドショーが中継した年だが、”政治の季節”を無視する若者の間では、昭和初期の怪奇幻想文学が流行した。三一書房が刊行した『夢野久作全集』が意外な評判を呼んだのをはじめ、小栗虫太郎、橘外男といった戦前の怪奇作家が注目された。このブームに先鞭をつけたのは、桃源社の『大ロマン・シリーズ』という企画であった。昭和43年に国枝史郎の作品を刊行したところ、年配者のみならず、高校生や大学生からの反響が大きかった。妖美・陰惨・怪奇・残酷といった要素を持ち味としたために異端視されていた作家たちが、再評価される機運となった。マスコミはこれを”価値観の逆転現象”と評した」 同じ年に催眠術もブームとなりました。まさに戦後の日本社会に巻き起こった「怪奇ブーム」と言えます。

本書の最後に、著者は「オカルトブーム前夜の世相と千日デパートビル火災」として以下のように述べるのでした。

「日本人は古来、火災と水難に悩まされてきた。だから、それらの災難から怪談を立ち上げるのは、日本の伝統芸の1つとなった。文政12年(1829年)に1900人の死者を出した『神田の大火』の折には、焼け跡に黒い幽霊が出るという噂が広まった。その正体は後に火事場泥棒であったことが判明したが、なぜそのような江戸時代の噂をいま確認できるのかというと、騒動の顛末を報じた瓦版が報道資料として残っているからである。昭和時代には、新聞や雑誌がその役割を担った。メディアが惨事の現場をなまなましく伝え、被害者にまつわる哀話を語り、補償交渉の難航する様子を報じる。えげつない事件であればあるほど、メディアは幽霊出没の動向に目を配り、出たとなればすかさず報じる。江戸時代から昭和時代まで、怪談はそのようにして流通し、記録されてきたのである」

「あとがき」では、戦後の怪談ブームが以下のように総括されます。

「戦後のジャーナリズムが扱ってきた怪談というのは、ほとんどが怪談というよりも、単なる怪奇な情報にすぎない。それはすでに戦前からそうであった。関東大震災で江戸の名残が完全に失われたあと、復興した東京は空前の大都市に変貌した。メディア主導の大衆社会がさまざまなブームを消費する中に、江戸時代の風情を懐古する気分から発した怪談ブームもあった。怪談は大衆化されるとともに、表現も技巧も排除されていった。単なる情報として流通する傾向を強めていったのである。怪談史の成れの果ての姿がそこにあったが、零落することもまた生き残るための知恵であった。だからこそ戦後にまた、戦前と同じようなブームが繰り返された」

また著者は、戦後の怪談史を以下のように俯瞰するのでした。

「戦後の怪談史には、明らかに昭和30年代的な特色と昭和40年代的な特色が見てとれる。昭和30年代の怪談には、戦前の怪談を懐古する気分と、戦時怪談をそろそろ明るみに出してよかろうという気分と、平和を標標しながらの人命軽視という戦後的風潮から立ち上がった怨念とがないまぜになっていた。それらを基礎とする情報が、昭和40年代からは心霊ジャーナリズムに取り込まれ、怪談としての色合いをますます薄めながら心霊情報として消費されていく。この2つのプロセスが、怪談の戦後史の核をなす。昭和50年代以降は、昭和40年代の傾向がさらに薄められた形で繰り返されるのである」