- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2017.07.07

7月7日になりました。北部九州の豪雨による災害の危険性はなくなっておらず、引き続き厳重な警戒が必要です。北九州市でも、各所で避難指示(緊急)が発令されています。わがスマホもアラームが鳴り続けています。今夜、天の川を見るのはきっと難しいでしょう。

さて、『言霊の思想』鎌田東二著(青土社)を読みました。

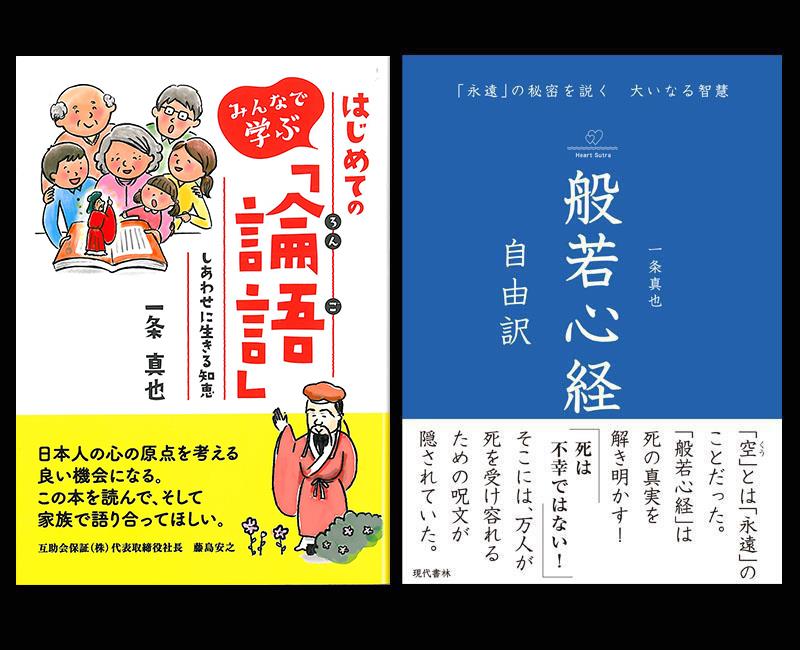

著者から献本された本です。この読書館でも紹介した『日本人は死んだらどこへ行くか』に続いて上梓された、著者の半世紀にわたる言霊研究の集大成です。1999年12月に筑波大学に提出した学位請求論文である『言霊思想の比較宗教学研究』を改稿した内容となっています。450ページの硬い学術書ではありますが、本日発売される『はじめての「論語」』(三冬社)や『般若心経 自由訳』(現代書林)を著すにあたり、言葉の持つ力を再認識していたわたしにとって、非常に興味深い一冊でした。

本書の帯

本書の帯

帯には「言葉に秘められた力。人類はその核心にいかにして触れようとしたか。」とのキャッチコピーに続き、以下のように書かれています。

「なぜ人は言葉に魅せられるのか。人は言葉とどのように向き合ってきたか。そもそも『ことば』とは何か。言語論や記号論をはるかに超えて、その思想的・宗教的意義を歴史的にとらえたとき、永々と人びとが描き続けた、言葉をめぐる一大曼荼羅が浮かび上がる。思想史の空隙を埋める画期の書にして、著者畢生の大作」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の背には「日本思想史の空隙をうめる。ことばをめぐる画期的論考。」とあり、帯の裏には、著者紹介が以下のように記されています。

「鎌田東二(かまた・とうじ)1951年徳島県生まれ。國學院大學文学部哲学科卒、同大学院神道学専攻博士課程単位取得満期退学。岡山大学大学院医歯学総合研究科社会環境生命科学専攻博士課程単位取得退学。現在、上智大学グリーフケア研究所特任教授。放送大学客員教授。京都大学名誉教授。京都伝統文化の森推進協議会会長。博士(文学)。専門とする領野は宗教哲学、比較文明学、民俗学、日本思想史、人体科学など多岐にわたり、縦横無尽に学問領域を行き来し、独自のあたらしい観点から多様な研究を打ちたてつづけている。石笛・横笛・法螺貝奏者。神道ソングライター。フリーランス神主。著書に『神と仏の精神史』(春秋社)、『神界のフィールドワーク』(青弓社)、『翁童論』(新曜社)、『謎のサルタヒコ』(創元社)、『宗教と霊性』(角川選書)、『超訳古事記』(ミシマ社)、『神と仏の出逢う国』(角川学芸出版)、『歌と宗教』(ポプラ社)、『世直しの思想』(春秋社)、『世阿弥』(青土社)など多数」

「はじめに」

序章 人類文化と言語

第一節 問題の所在

第二節 声音の力

第三節 耳を持った生命

第四節 言葉の力と宗教

第五節 二十世紀の言語理論

第六節 言語の多次元性ないし多層性

第一部 言霊思想の思想史的考察

はじめに 第一部の論点

第一章 原像としての「言霊」と「真言」

第二章 宗教的言語意識の歴史的転回

第一節 言語生命観

第二節 言語定型観

第三節 声字実相観

第四節 口唱行力観

第五節 和歌即陀羅尼観

第六節 声音法則観

第七節 言霊宇宙観

第三章 冨士谷御杖の言霊論 ―「言霊倒語」説を中心として

第四章 山口志道の言霊論 ――『水穂伝』を中心として

第五章 中村孝道の言霊 論 ―『言霊惑問』と『言霊真洲鏡』を中心として

第六章 平田篤胤の言霊論 ―『古史徴』と『古史本辞教』を中心として

第七章 大石凝真素美の言霊論 ―『大日本言霊』を中心として

第八章 出口王仁三郎および大本の言霊論

第九章 川面凡児の言霊論

第十章 友清歓真の言霊論

第十一章 岡田茂吉の言霊論

第十二章 折口信夫の言霊論

第十三章 第一部のまとめ―言霊思想の特質

第二部 言霊思想の比較宗教学的考察

はじめに 第二部の論点

第一章 宗教言語と日常言語

第二章 記号論と言霊論

第三章 言語遊戯と言霊思想の分析

第四章 第二部のまとめ

終章 本書のまとめおよび今後の課題と展望

補章 詩と宗教と哲学の間、あるいは言語と身心変容技法

第一節 詩と宗教と哲学の間

第二節 身心変容技法としての詩と言語

「参考文献」

「あとがき」

「索引」

「はじめに」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「今となっては、言葉に、さらに言うなら『言霊』に関心を持ったのは、初めて『古事記』を読んだときだったということができる。

『古事記』は私の中にわだかまっていた疑問を吹き飛ばしてくれた。神、鬼、超越、そうした世界を開示してくれ、強烈な起爆力で私の心を鷲掴みにし、一挙に開放してくれた。『古事記』の物語の力は物語る『言葉』の力でもあった。その『言葉』が私をつらぬいた、十歳のときのこと」

『古事記』に続いて、著者は『ギリシャ神話』に言及します。

「続いてすぐに、取り憑かれたようにギリシャ神話を読み、詩人オルフェウスが愛する妻を喪って嘆きながら冥府(ハーディス)の国を巡る場面など、我を忘れてその物語世界に引き込まれた。そして、ユーラシア大陸の東と西の果てに、どうしてこれほど似通った物語が存在するのか、実に不思議に思った。以来、神話の言葉は私の中で特別の意味と価値と力とはたらきを持つようになった」

また著者は、以下のように述べています。

「すべては『言葉』から始まった。その言葉の謎を解き明かしたい。言葉が単に意味の伝達やコミュニケーションの道具である以上の、もっともっと不思議な力や作用を持って人間を衝き動かしてきた、その動力をそのまま捉えたい。そんな気持ちが本書をまとめる原動力となった。だが、十歳の『古事記』体験のときから、自分の直観にどのような資料検証と思索の深まりを与えられたかは、大変心もとない」

本書は、宗教的思考が「言葉」をどう捉えて運用していくかの一事例として、わが国の「言霊」思想に焦点を当てた内容となっています。

まず、著者は、声音と声音の受容器官である「耳」の宗教的意味と価値とはたらきについて考察しています。著者は半世紀近く前、イギリスのプログレッシブ・ロックグループの「キング・クリムゾン(KING CRIMSON)」が1969年にリリースしたファーストアルバム「クリムゾン・キングの宮殿(In The Court Of The Crimson King)にハマったそうです。

「クリムゾン・キングの宮殿」にハマった著者は述べます。

「記紀万葉の時代の古代日本人は、しばしば『草木語こと問う』と表現したが、クリムゾン・キングは『草木』の声を聴いているのではないか? そんな傾聴の世界を想起した。『聴く』とは、実は、『草木語問う』声をも感受し感応することである。宇宙の声音に耳傾ける男」

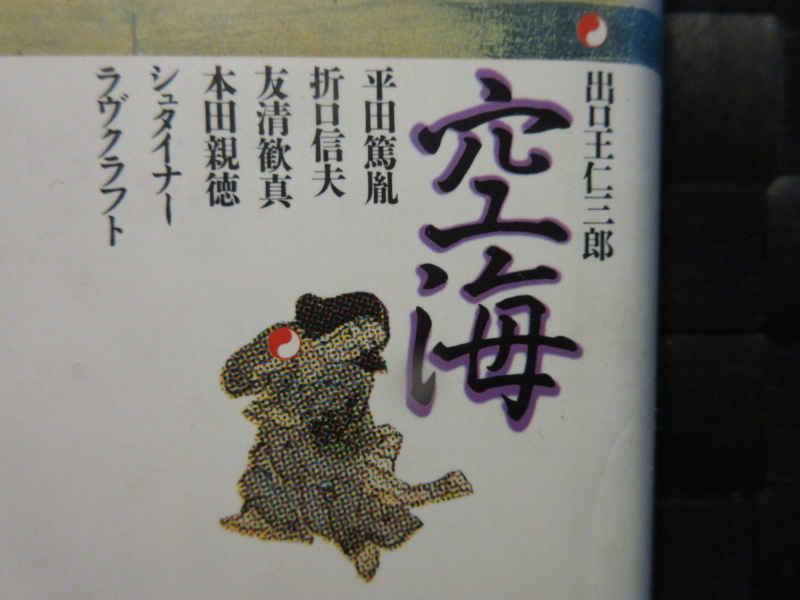

『神界のフィールドワーク』(青弓社)

『神界のフィールドワーク』(青弓社)

続けて、著者は以下のように述べるのでした。

「そのキング・クリムゾンのような、声音の力に着目した日本の宗教家・思想家が、空海や出口王仁三郎や折口信夫であった。そこで、彼らの声音の力についての見解を検討し、霊性と身体性とをつなぐ媒体としての声に創造性や世界開示性や身心浄化力があることを示した。彼らはみな何よりも、『耳の人』であった」

著者には『神界のフィールドワーク』という記念碑的名著がありますが、1987年に刊行された青弓社版の表紙カバーには、空海や出口王仁三郎や折口信夫の名が見えます。わたしは『神界のフィールドワーク』が大の愛読書で、もう何度も読み返しているのですが、本書『言霊の思想』の内容とシンクロしていることを知って、しみじみと嬉しくなりました。それにしても、「空海」の文字の大きさといったら!

『神界のフィールドワーク』の表紙の一部

『神界のフィールドワーク』の表紙の一部

ここで、著者は、世界宗教史に話題を広げ、以下のように述べます。

「世界宗教史において、耳に関する聴くことの宗教文化を徹底して深めた宗教が、ユダヤ‐キリスト教である。聖書は、古代ヘブライ人の耳によって聴き取られた神の聖なる啓示=言葉を書きとどめた書である、と信仰されてきた。『旧約聖書』では、神の言葉はヘブライ語で主として『ダーバール』と呼ばれ、『新約聖書』ではギリシャ語の『ロゴス』と訳された。そのことが、その後のヨーロッパの宗教・哲学思想・学問の性格に大きな枠組みと強い制約をもたらした。その枠組みが現代の言語理論や言語哲学にまでつながっている」

こうして、本書の序章では、著者は宗教言語の問題としての言霊思想を、言語の(1)物質的次元、(2)生命的次元、(3)社会的次元、(4)霊的次元という、4つの次元を設けることでその全体像を示します。

言霊思想は、基層的には「草木語問う」という生命的・アニミズム的な言語意識に支えられているという著者は、以下のように述べます。

「それが『言語生命観』の核心であるが、それが次第に、和歌や祝詞などの定型詞章に神秘的な力が宿るという『言語定型観』に結実し、対外的な国威意識の高揚と連動しながら『言霊』という語に結実する観念の醸成を見るに至る。こうして初期『言霊』は、『草木語問う』というアニミズム的な言語意識と、『言霊の幸はふ国』というナショナリズム的な言語意識の二つの異なる言語思想を含むことになる」

著者によれば、その二つの異なる言語意識を止揚し、密教的な宇宙論に結びつけたのが、空海の招来した真言宗の「真言陀羅尼」の概念だといいます。空海はそれを『声字実相義』などの著作で、本邦初の言語哲学である「声字実相観」として展開しました。この神仏習合的言語意識が、やがて中世の戦乱期に、心敬や正徹の「和歌即陀羅尼観」を生み出します。

『古事記』の中で、八俣の大蛇を退治して清々しい気持ちになった須佐之男命が詠んだ「八雲立つ 出雲八重垣 妻籠みに 八重垣つくる その八重垣を」という短歌こそが、わが国における最初の和歌でした。その和歌は『古今和歌集』の「仮名序」を書いた紀貫之によって、力をも入れずして天地鬼神を動かす呪的-霊的力能を持つものと捉えられるようになります。そして、そうした和歌の神聖性や呪術性についての宗教的意味ないし価値づけが、和歌=真言陀羅尼とする中世の思想を生み出したのでした。

さらに著者は『古事記』には、神々の思考をまとめあげ、多くの「意識=心=思念」を包摂する神として、「八やごころおもひかねのかみ意思兼神」という言語場を集約するような言葉の神が登場すると指摘し、述べます。

「こうした日本的な『八意的言語観』が、出口王仁三郎の言霊論と言霊実践の根底にも底流しているといえる。出口王仁三郎の『言霊解』は、解釈のヴァリエーションを幾重にも重ね、音-意味の多義的織物を作り上げてゆく解釈作業であった。彼の言霊論や言霊運動は︑言霊思想を言語宇宙論的な体系の中に組み込み、独自の霊的行法や修法を取り入れ、世直しの世界救済運動に連動させ組織化した点で、日本の言霊思想史の頂点を形成していると総括できる」

序章「人類文化と言語」の第一節「問題の所在」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「宗教にとって言語と声音がどのような役割を果たすかは、神話と儀礼における言葉と声音の役割を考えればそれがどれほど決定的に重要であったかがわかる。そもそも宗教的諸観念自体が根本的に言語によって支えられ、それは声音として発せられる。とすれば、人間が人間であるための根本条件ともいえる通文化的な表出としての宗教は、人類文化における言語や声音の成立と深くかかわっていることが推測できる」

続けて、著者は以下のように述べています。

「もっとも、人類史のどの段階から言語が使用されるようになったかについては明確な実証的手がかりはない。しかしながら、世界を、また生起する事象を見、理解し、体系づけ、自己を自己として意識するところには言語のはたらきが不可欠である。世界の認知、意味づけ、象徴化、表現、どの段階においても言語は決定的な役割を果たしている」

第二節「声音の力」では、民俗学者であり歌人でもあった折口信夫が声音の想像的創造力について書いた「短歌小論」を取り上げ、神懸りの言語や詩的言語の自生的展開についての折口信夫の指摘を「大変鋭い」として、著者は以下のように述べます。

「『言語が思想を発掘』し、『音の開発の上に、意義がのつて行く』インスピレーション的な声音の創造的展開は、おそらく、真正のシャーマンや詩人が等しく経験するところのものであろう。そしてその消息が『音楽の場合』にもっとも典型的に現われると言う。

確かに、宗教的体験の場面においては、『第一行は神から来る』という瞬間がある。その瞬間は折口の言う『魂乞い』の時間である。『恋』-『魂乞い』-『宇気比( 受霊ひ)』-『鎮魂(魂振り、魂鎮め)』という相互のつながりは、霊および魂の次元から見る時、『魂の変成』を呼びさます一つらなりの宗教行為である」

さらに著者は、声の力についてわが国でもっとも早く深い洞察を示したのは、真言宗の開祖弘法大師空海であるとし、『声字実相義』、『吽字義』、『秘密曼荼羅十住心論』、『秘蔵宝鑰』などの空海の主要著作はすべて、言語論=意識論=身体論=宇宙論という、きわめて体系的かつ総合的な問題枠ないし問題連関の中で語られていると分析しています。特に、空海が24歳のときに著した『三教指帰』に登場する「玉の声」という言葉に注目し、著者は以下のように述べます。

「この『玉の声』とは、精神-身体に多大な変化をもたらすまさに『魂の声』、すなわち『言霊』の力を持つ声であったといえるだろう。後年空海が入唐して密教を学び、帰朝して『真言宗』を開いた経緯がごく自然に納得されるような描写である」

著者は、後に日本真言宗の宗祖となる空海は、声を身心変容技法として認識し導入した最初の宗教家であったと指摘します。

第四節「言葉の力と宗教」では、著者は「声」について述べています。

「声は言葉が音声として外在化していくための身体的基台であり乗り物である。それは有意味化された声音を複雑微妙に分節化し、人間の意志や想念や観念を伝える。そしてそれは、呼吸と密接につながっている。なぜなら、複雑多岐にわたる意味の弁別を音声を通して表出していくためには、声音の微妙な差異を利用しなければならず、そのためには呼吸の強弱、長短など発声上のさまざまな技術の習得がなされねばならないからである。例えば、歌を歌うことひとつとってみても、それが説得的に表現されるためには、呼吸法やそれを駆使した感情表現が大変デリケートに成就されねばならない」

「だから、人間が声の作用に不思議を感得してきたのも無理はない」と、著者は言います。宗教的な儀式や修行の多くは、この声の不可思議な力を最大限に利用し活用しています。その声を感受するのは耳であるわけですが、耳のはたらきなくして声の複雑微妙な作用を感受し、理解することはできないとして、著者は以下のように述べます。

「これまでの宗教言語研究や『言霊』研究では、身体論的見地から声や耳のはたらきと呼吸との関係に論究したものは全くなかったといっていい。声も耳も微細な空気振動によって伝わり、キャッチされる。それを可能にする物質的かつ身体的基盤は呼吸である。そして多くの民族の宗教文化において、呼吸ないし息は霊魂の観念と実在観に深くかかわっている」

この著者の指摘は大いなる卓見であると、わたしは思いました。

第五節「二十世紀の言語理解」では、現代の言語論と宗教的象徴論の双方に重要な影響を与えた3つの源流があるとして、著者は以下のように述べています。

「一つは、デュルケムに発する社会人類学的研究の流れ。第二に、フロイトに始まる精神分析学の流れ。第三に、カッシーラーやランガーの象徴哲学の流れである。もちろん、この他にも、ソシュールの構造言語学、パースの記号論、ロシア・フォルマリズムなどが、現代の言語論・記号論の動向に多大のインパクトを与えていることは否定できない」

第六節「言語の多次元性ないし多層性」では、宗教的言語や詩的言語はエロス的産出力や創造的イマジネーションの発動と密接に関わっているとして、著者は以下のように述べています。

「折口信夫が鋭く洞察した『恋=乞ひ』説をわれわれはこのような文脈の中で捉えかえしてみたい。そこで用いられる言葉の核心は、まさに『魂乞ひ』の言葉である。神、物、人の魂を呼び寄せ、交流し、意識と身体の跳躍をもたらし、そこにたゆたい流動する生命の力を賦活せしめるものが宗教や詩の言葉である。その意味で、言語とは、エネルギーの変換装置であり、そこに『言霊』のはたらきがあるといえる」

第一部「言霊思想の思想史的考察」の第一章「現像としての『言霊』と『真言』」では、著者は以下のように述べています。

「古代のプリミティブな宗教的言語意識が自覚的な言語思想にまで展開されるための要件として、(1)都市国家の発達、(2)自由な論争、という二つの条件が必要だとするなら、わが国の言語思想の展開はおそらく江戸時代まで待たねばならなかった。しかし、奈良時代において、古代の宗教的言語意識が『言霊』観念に結実し、また平安時代に極めて壮大な言語宇宙論ともいうべき空海の『声字実相』論が展開されたのはなぜだろうか」

このように問うた後で、著者は以下のように述べます。

「そこに、唐という隣国の巨大な古代帝国が介在しているのを認めないわけにはいかない。唐という国家に対する自国意識(ナショナル・アイデンティティ)の自己了解として、あるいは唐という並びなき巨大国家の坩堝の中での普遍言語(universal language)の獲得として,それぞれ『言霊』観念,『声字実相論』すなわち『真言』哲学が実を結んだのである。日本の宗教的言語観の二つの原型として、『言霊』と『真言』の思想があり、わが国の言語思想の展開はこの二つの思想の習合と緊張と変成の上に成り立っている」

では、「真言」とは何か。著者は以下のように述べます。

「真言とは無明を除く不思議な功徳を持つ『光の言語』すなわち『大日如来の言語』である。それは、曼荼羅がそうであるように全宇宙を包摂する超言語として理解されていた。このような『真言』観がわが国の言語思想にどれほど多大な影響を与えたか。『言霊』論もその例外ではありえない」

第二章「宗教的言語意識の歴史的展開」の第一節「言語生命観」では、著者は『古事記』でオホナムヂが兄弟神たる八十神に迫害され、火と燃える大石に焼き殺された時、「母の乳汁」によって再生することができたエピソードに注目し、以下のように述べています。

「この『母なるもの』『母なる力』による再生、そしてオホナムヂがスサノヲに課せられた試練を霊的な女性であるスセリヒメによる呪的智慧によって乗り越えていること、さらにはその後、スセリヒメの嫉妬を気にしつつも越こしの国まで沼河此売(スナカハヒメ)を魂求ぎして行って、『神語』の長歌、すなわち魂乞ひ(=魂乞ひ)の歌を歌いあげているということは、オホナムヂ=ヤチホコ神が母の力、女の力に賦活せしめられ、霊力を更新しながら、『言霊』すなわち生命ある言葉を放っていたということである。折口信夫はこの消息を実に的確に把握していた。折口のいう『色好み』ないし『恋』の力とは、『言霊』の力の謂にほかならない」

続けて、著者は以下のように「言語生命観」という言葉を示します。

「かくして、わが国における宗教的言語意識の原像を『言語生命観』と定位したい。それは、言葉における母なるものの生命、女なるものの生命が霊エネルギー力としてこめられていた言語意識の深層世界である。そのような深層世界とは、母なるもののエロス的な産出力に充ちた神的霊力の世界、聖なる狂気の豊饒と言ってよいかも知れない。換言すれば、『言語生命観』もしくはそこに底流する『言霊』の観念とは、エロス的な産出力の謂にほかならない。それは、存在のムスビの力を喚起する霊的媒体(メディア)なのである」

第五節「和歌即陀羅尼観」では、平安末期から鎌倉、室町期にかけて神仏習合思想が興隆する時代思潮の中で、わが国古来の韻文定型である和歌を密教の「真言陀羅尼」と同一視する思想が展開されたことが紹介されます。この二つの結びつきは、古来の言語生命観や言霊観のベースの上で展開したものでり、自然に受け入れられる素地は整っていました。

著者は紀貫之が書いた『古今和歌集』の「仮名序」の内容をはじめ、真言僧として歌を詠みつつ諸国を行脚して歩いた西行が、歌を詠むことは瞑想の一種であるという「詠歌即仏道」を唱えたこと、さらには鎌倉時代の僧無住が著書『沙石集』で、和歌には心を鎮め、寂然静閑の境地に導く功徳があると主張したことなどを紹介します。そして、著者は以下のように述べます。

「歌を詠むことは心を澄ますことであり、それは『真言陀羅尼』を唱えて心身を統一する仏道修行と同じものだと考えるのである。神道的にいえば、詠歌即鎮魂、仏教的(密教的)にいえば、詠歌即真言陀羅尼という観念の成立がここにみられよう。和歌の力が密教的価値づけを得て、中世歌学の隆盛を促すのである」

本書の第一部「言霊思想の思想史的考察」では、さまざまな人物による言霊思想が取り上げられていますが、中でも国学者の平田篤胤の思想が興味深かったです。第六章「平田篤胤の言霊論―『古史徴』と『古史本辞教』を中心として」では、著者は「神界のフィールドワーク」ともいえる平田学の真髄を西洋のグノーシス主義にたとえて、以下のように述べています。

「神的世界の探求、顕幽両界のしくみ、自己の霊性(神的本質)の認識、篤胤が求めていたものはまさに霊的認識、グノーシスであり、その営みは日本のグノーシス主義と呼べるものであろう。ここで確認しておきたいもっとも大切な点は、こうした篤胤の学的営為が内的体験もしくは内的覚醒を通して自己審神者化のプロセスをたどる『霊学』の核心に触れているということである。平田学の一つの徹底的な展開として、『霊学』というスタイルが生み出される原基がここにある」

また、篤胤は同じ神代の伝説であっても、『古事記』や『日本書紀』の神代巻と比較して、祝詞の方が正しく伝わっていると考えました。これについて、著者は以下のように述べています。

「篤胤は、記紀の古伝は神々の子孫末裔たる家々に伝わる古伝説を聚め記したものであるからそこには混乱があると指摘し、一方、祝詞の方は『御世治め給はむに、神祭を主と為給はむ事を依し賜ふとして、教え坐る御伝なる故に、皇美麻命(スメミマノミコト)の御々代々、その大詔命(オホミコト)のまにまに、神祭ごとに、大切に厳重に称さしめ賜ひけむ故に、こよなく正しく伝はり』と述べている」

篤胤は祝詞を最重視したわけですが、著者は以下のように述べます。

「ここで、篤胤は、真淵、宣長にはみられない驚くべき推断を下している。つまり、『重き祝詞の属(タグヒ)』ないし『太祝詞(フトノリ)』は神世文字で書かれていたにちがいないと言うのである。この最上の伝えが正しく伝えられているのは、口頭伝承のみならず、神世文字という特殊な文字伝承があったがためだというのである。篤胤の透視したヴィジョンにおいては、『真の古伝』と『神世文字』とが結びつき、神々しい権威と正当性をみずから顕わにしているのである。彼は神々のエクリチュール(書記言語)の存在をあらんかぎり渾身の力をふりしぼって証明しようと長年月を費しているが、その神世文字論の発端になるヴィジョンをこの文化八年冬の極度の集中状態の中で獲得したのである。

篤胤の一生を貫いているこの世の原理ではないもう一つの原理、言いかえれば幽の原理への確信は、この時にその確かな萌芽を得たにちがいない。篤胤の心霊研究が特異なのは、それが宇宙論や神代論、さらには神世文字論と深い層で緊密に結びついている点にある」

平田篤胤と並ぶ言霊思想の巨人が、大本教の教祖であった出口王仁三郎です。第八章「出口王仁三郎および大本の言霊論」の冒頭に、著者は以下のように書いています。

「言霊体験ないし言霊運用という面から見れば、出口王仁三郎は偉大なる言霊家である。例えば、十万首を超える和歌や狂歌、狂句、冠句そして何よりも『霊界物語』の口述。これらはどうみても常人のなせる業ではない。こうした著作群に具体的に現われた言霊運用のありさまを見ようとする時、出口王仁三郎という人がいかに破天荒な人物であったかがくきやかに見えてくる」

また、出口王仁三郎のいう言霊学とは、「宇宙は語法・語則によつて創造、経営、運転される。従つて語法、語則を調べれば、宇宙の真相が理解される。宇宙は極微の神霊元子(こえのこ)の充実する世界であり、この神霊元子は神の言葉(神に通ずる人の言葉)によつて動かすことができる。かくして、言霊学は、この神霊元子を動かす言葉の力を調べる学」となります。

出口王仁三郎は、大本教の機関誌であった『神霊界』大正七年(1916年)二月号に「言霊の大要」と題する論文を発表しますが、ここで彼の言霊観の要点を提示しています。著者が以下のようにまとめています。

「第一に、日本が言霊の幸わう国であり、七十五声の正音を持つという日本語の優秀性。第二に、宇宙にはアイウエオの五大母音(後には五大父音とされる)が鳴り響き、天地の造化にはたらきつつあるが、万民はこれを関知しないということ。第三に、神霊学を極め、鎮魂帰神の神術に通じ、言霊の妙用を知りえた時に、宇宙の五大母音を聞きとることができ、またその言霊の妙用を実地に応用する時に天地万物を自在に動かすことができるということ。第四に、『新約聖書』の『ヨハネによる福音書』の冒頭部分は、わが国の言霊の消息を漏れ伝えるものであること。以上の四点が明示されている」

英文学者で大本教の最高幹部としても活躍した浅野和三郎は、著書『大正維新の真相』において、『古事記』を現代に生かし、復活させるものが大本言霊学であり、それを大成した出口王仁三郎の功績が大であることを強調します。浅野の発言で注目すべきは、世界の政治的統一に続いて、「言語の世界統一」がくると予見している点であり、その時、言霊学が言語統一のための根本基礎となるという点です。著者は、「浅野は、日本語の言霊に、民族言語以前の『原言語』の残影を見、そしてきたるべき未来の『統一言語』の面影を見ていたのである」と述べています。「統一言語」とはエスペラントのことで、王仁三郎の同時代人であった宮澤賢治もエスペラントに多大な関心を抱いていたことで知られています。

第十章「友清歓真の言霊論」では、一時的に大本教に入信し、自ら新宗教「神道天行居」を創設した友清歓真が取り上げられます。彼は「言霊」から発展して「音霊(おとだま)」という考えを示しました。その音霊観で重要な点は、音霊と笑い、音霊と岩と開きとを関連づけている点です。彼は主著『霊学筌蹄』で以下のように述べています。

「地上を喜びの笑ひに満たしむる事が政治や宗教の至極の理想である。余も人の笑い声 を聞くのが何よりの楽みである。但し御世辞笑ひや、へつらひ笑ひや、嘲笑や、苦笑などは真ツ平だが、真に衷心よりの歓びの笑ひ、嬉しさの笑いは人生の至宝である。面白さの笑ひ、をかしさの笑ひも宜しい。わけても元気な子供の笑声ほど世に尊いものはあるまい。これは人間の精神の糧となるのみならず実際にその笑声の雄走の力によつて、肉体にも牛乳や鶏卵を摂取する以上の滋養になる」

この「元気な子供の笑声ほど世に尊いものはあるまい」というのは至言であると思います。わたしも、子どもの笑い声には大いなる音霊が宿っていると思いますが、さらに進めて考えると、この世に生れ出てきたばかりの赤ん坊の泣き声などは最強の音霊ではないでしょうか。赤ん坊の『おぎゃあ、おぎゃあ』という泣き声は生命力の塊だからです。この考え方をもとにして、わたしは『般若心経 自由訳』を書きました。

第十二章「折口信夫の言霊論」では、国文学(=詩歌)の発生が「神語」、すなわち神懸りの一人称の言葉にあるという折口の指摘を紹介し、著者は以下のように述べます。

「折口の指摘で重要なのは、この詩歌の発生の時点で、『神の自叙伝としての原始叙事詩と、神の意志表現手段としての片哥』とが同時に発生したと述べている点である。すなわち、片歌は、旋頭歌のような問答体ではなく、それ以前の『神意を宣るだけの』形式だという点である。折口は、この原初的な『神言』ないし『神語』が、『うたひ物』と『語り物』という二つの日本歌謡の型に分化していったと考えている」

また、折口信夫は「祝言」が「言語によつて精霊を感染させようとする呪術」であると考えました。著者は述べます。

「折口のいう精霊とは、例えば、自然霊や動物霊や人霊や一部の神々をも含む霊的諸存在を指している。出口王仁三郎のいう『善言美詞』のような賞讃の言葉の力によって、精霊を動かし、言葉通りの結果を実現させようとするのが『祝言』なのである。

このような、言葉によって精霊に働きかけるという信仰や呪術行為の上に、さらに、言葉そのものに精霊が存在しているという考えが付加されて、『言霊』の観念が生まれたとするのが折口説である。言い換えると、古来より伝来されてきた『神言』の威力の観念と、その詞句そのものの精霊の活動という観念とが重なりあって、『言霊さきはふ』という思想が発生したと考えているのである」

折口には「言霊信仰」と題する小論がありますが、そこで、言霊信仰は、古代の霊魂信仰のある発展段階で明確な形をとってきたものだと述べています。著者は「この観点は本論文の見解とも一致する」として述べます。

「古代の信仰においては、『咒詞』の言葉そのものよりも、当然、その言葉を発していた神の方が権威があった。つまり、神霊観念が基礎にあって、その神霊の発した言葉が威力あるもの、霊力の宿っているものと観念されるようになってきたということである」

続けて、著者は折口の「言霊信仰」を紹介します。

「ところが、こうした推移の期間に、これらの『咒詞』が神の発したものであるという観念が薄れてきて、つまり、神霊観念が稀薄になってきて、言語詞章それ自体に精霊が宿り、威力を発揮すると考えられるようになった。折口は、言霊信仰はこの段階で現われたものであるという。それゆえ、『ことだま』とは、『文章精霊』ないし『詞章精霊』と言った方がその内実を的確に表現できるというのである。言い換えると、言霊信仰の発現段階には、その基礎に、古代の霊魂観・神観の大きな変化があり、この時︑霊や神についての『神学化』がはかられたということである。おそらく、7世紀末から8世紀にかけて、すなわち、律令国家が形成された時代が折口のいう『神学化』の達成されたいった時代であったのだろう」

第二部「言霊思想の比較宗教学的考察」に入ります。

第二章「記号論と言霊論」の第一節「言葉の起源と耳」では、著者は「人類が一番最初に言葉を話した瞬間を想像する時、人は眩暈にも似た戦慄を感じるのではないだろうか。いったい、何時、何処で、誰が、どのような姿勢で、何を感じて最初の言葉を発したか、その最初の言葉、最初の一語は何であったか」と問いかけます。

言語の起源を問う著者は、以下のように述べています。

「言語の起源学(アルケオロジー)を問題にしたのは、ルソーやヘルダーをはじめとするロマン主義者の徒に多かったのだが、このロマン主義それ自体が、根源性の探求、全体性の回復、結合の技法という課題と方法とを持っており、エジプト・ギリシア・東方の秘儀やインドの神秘思想︑ピュタゴラスやプラトン、新プラトン主義、グノーシス主義、エックハルト、ベーメなどのドイツ神秘主義、北欧神話など、広範な素材を発掘し、駆使しながら『アルケー(始源・原理)の探求』に赴いていく内的衝動につき動かされていた。それは、まったくわが国のロマン主義ともいえる国学運動と軌を一にするものであった。偶然の符合であるが、本居宣長の死んだ1801年に、ドイツ・ロマン主義の旗手ノヴァーリスも29歳の若さで世を去っている」

太古の声について、著者は以下のように述べています。

「太古の声をピュタゴラスのように天体の音楽といっても、また世界中の多くの神話が語っているように神々の声といってもかまわない。問題なのは、『それ』を『声』として、あるいは『音-響き』として聴きとる『耳』を人類が持っていたということである。

人類は言葉を話す以前に、何万年も、何十万年も、いやことによると何百万年もの長い期間にわたって、その『声』を聴いていたのである。赤児が母親の語りかけるささやきや子守唄を聴きとり、その声に反応しつつ安心して眠るように、人類もまた、宇宙の、大自然の諸存在の『声』を長い間聴きながら育ってきた。われわれは、人類の発話行為に思いをいたす前に、この人類の長期にわたる聴取行為の意味に思いをつくさなければならない。聴くことなしに話すことはできない。これは曲げることのできない存在法則である」

また著者は、「神秘主義 mysticism 」という語の語源であるギリシア語の「ミュエイン」という動詞はが「口をつぐむ、沈黙する」と言う意味を持っていたことを指摘し、以下のように述べています。

「口を閉じて沈黙し、さらには眼をも閉じて、深い瞑想状態に入った時に立ち現われてくるもの、神秘家はまず何よりもその風光に耳を澄ませた。霊眼といい、心眼というも、それはひとたび閉じられた眼の中で目覚めてきたもう一つの眼 another eyeである。この時、もう一つの眼を覚醒させる触媒になる身体器官が耳である。目が象徴論的に太陽に比定され、アナロジーされるものであるとすれば、耳は月と海に比定され、アナロジーされるものであろう」

第二節「『聴く』ことの身体性」では、著者は宇宙の「声」に言及し、以下のように述べています。

「もっともよく聞き入れる者こそがもっともよく統治する者であり、それこそが神の位相と考えられていたのである。いいかえると、宇宙の『声』を聴きとり、その『声』に従うことが、同時に宇宙を支配し治めることになるのである。廐戸皇子、すなわち聖徳太子の別名を『豊耳聰』『豊聰耳』『豊聰耳尊』(『日本書紀』)と呼んでいるのは、以上の如き古代的観念をつぶさに表わす例であろう。また、神功皇后紀に『紀直の祖豊耳』という名の人物が出てくるが、この人物もまた夜のように真っ暗になった世界をもとの太陽の照り輝く世界に戻す神秘的な知恵をもつ者として描かれている」

第三節「『聴く』ことの行為性」では、再び弘法大師空海を取り上げ、著者は以下のように述べています。

「空海は、地獄界から仏界に至る十種の世界(十界)には、大日如来の『声』によって起こった各界各種の言語文字があり、仏界を除く九界の言語は『妄語』で、仏界の文字言語のみが『真実語(秘密語)』であると述べている。だが、『名の根本は法身を根源となす。彼より流出して稍く転じて世流布の言となるのみ。もし実義を知るをばすなわち真言と名づけ、根源を知らざるをば妄語と名づく、妄語はすなはち長旅に苦を受け、真言はすなはち苦を抜き楽を与ふ』(『声字実相義』)とあるように、『真言』『妄語』の違いは、絶対的かつ固定的なものではなく、言語の起こってくる根源の意味を覚るかどうかにかかっている」

続けて、著者は空海の求めた「真言」について述べます。

「ユダヤーキリスト教的な『御言』の超越性ではなく、密教においては、十界の言語の生成変化がいったいいかなる経路で成り立っているかについてのヴィジョンが重視される。それゆえ、『真言』は、人間の倫理的要請を強制するものでも、聴従されるものでもなく、ただ『不思議』と呼ぶほかない『力』によって『無明』を取り除いていく。そしてその『力』とは、意識の変化によってもたらされるものである。

『般若心経秘鍵』の中で空海は『真言は不思議なり、観誦すれば無明を除く、一字に千里を含み、即身に法如を証す。行行として円寂に至り、去去として原初に入る、三界は客舎のごとし、一心はこれ本居なり』と述べた」

ここで登場した『般若心経秘鍵』こそは、わたしが『般若心経 自由訳』を書くうえでベースにした書です。間もなく発売予定の『般若心経 自由訳』では、わたしなりに真言を追求してみました。

終章「まとめと今後の課題」では、著者は本書を要約しています。

「序章では、人類文化における言語の位置と意味、本研究の方法論的な立場、先行研究との相違点、声音の呪術-宗教的力、声の受信器官としての耳の発生学的かつ宗教的な意味、『旧約聖書』および『新約聖書』の根本的な言語思想、二十世紀における主要な宗教言語論の輪郭と問題構造、言語の多次元性についての予備的考察を試みそれを敷衍する形で、第一部では思想史的に、第二部では類型論的に、言霊思想や宗教言語を考察した」

また、著者は本書について以下のように述べています。

「本書は、宗教言語の問題として従来ほとんど着目されることのなかった声音の力や、声音の受容器官としての耳の問題、また『聴くこと』の宗教的意味について考察を加えながら、わが国の言霊思想に焦点を当て、それを思想史的に位置づけるとともに、西洋の宗教言語観や現代の言語理論とも対比しつつ比較宗教学的考察を試みたものである。その点で、いくらか宗教研究に新しい視座を提示しえたかとは思う」

しかし、本書で十分に達成できなかった課題も数多あるとして、著者は以下のように、その主要なものをあげています。

「課題の第一は、欧米やアジア・アフリカ・中南米などにおける宗教言語や宗教的象徴の研究を十分に検討することができなかったこと。第二に、それに関連して、世界宗教史に大きな影響を与えてきた西洋の宗教言語観の歴史とその問題構造を緻密に検証できなかったこと。第三に、比較宗教学的考察と題した『比較』の範囲と内容を十分に押し広げられなかったこと。第四に、宗教言語を宗教現象全体の中で充分に体系的かつ組織的に捉え、位置づけることができなかったこと。第五に、言霊思想が持つ限界点や問題点を吟味できなかったこと。第六に、日本の言霊論者のそれぞれの思想の違いをはっきりと際立たせることができなかったこと。第七に、わが国の言霊思想の原像を定位する上で、沖縄の『おもろそうし』やアイヌの神歌や叙事詩との関係を検討できなかった点。そして、第八に、仏教の本来的な言語認識、禅の過激な言語ゲームとしての公案の分析ができなかった点。以上八点である」

わたしは、こんなに多くの課題が残っていることを著者が自覚していることに驚きました。これでは、450ページの大著である本書を上梓しても、さぞ心残りが多かったものと思われます。実際、「はじめに」の中で著者は次のように書いています。

「提出してから二十年近く本にせずに持ち抱えてしまったのは、ひとえに自分のライフワークをさらによきものに磨きたいからであったが、いくら時間が過ぎてもそのようにはならず、とうとう定年を迎え、前期高齢者というセカンドステージに突入したこともあって、ここはひとつ是が非でも踏ん切りとけじめを付けねばならないという思いが嵩じ、ついに本書として手放すことになった。半分諦めであるが、感慨無量の思いがある」

しかし、著者の謙遜とは別に、本書は著書の言霊研究における堂々たる集大成となっています。これだけの先行研究に広く目を配り、その言霊論の要旨を紹介しただけでも大きな価値があると言えるでしょう。まあ、著者のほとんどの著作を愛読してきた一読者、1人のファンとして正直に言えば、『神界のフィールドワーク』や『翁童論』、または、この読書館で紹介した『世直しの思想』、『世阿弥』といった最近の大著で披露したような、著者独自のアクロバティックな思考のムーンサルト(月面宙返り)を本書においても見せていただきたかったです。本当は、錚々たる先行研究者たちのさらに先を行く地平を拓く、超弩級の言霊論を期待していました。

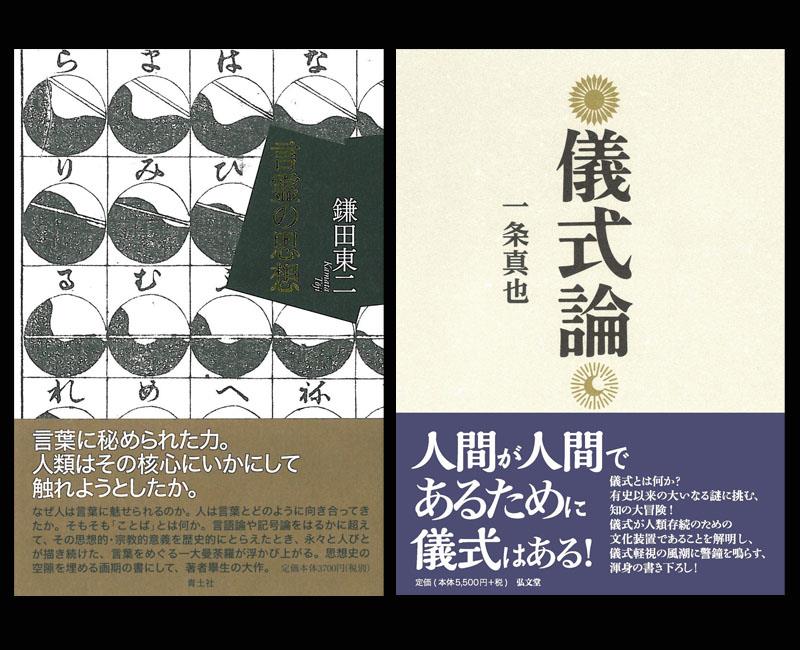

ドン・キホーテ義兄弟による二冊

ドン・キホーテ義兄弟による二冊

しかし、本書はもともと学位請求論文であったことを考えれば仕方ないと思います。逆に言えば、論文としては理想的な構成になっており、すべての人文系の若き研究者たちは本書から学ぶことは多いのではないでしょうか。

それにしても、「言霊」という化物のようなテーマに対して正面から挑んでいった著者の志と勇気には心から敬意を抱きました。「言葉とは何か」という問いは、あまりにも壮大です。わたしも『儀式論』(弘文堂)で「儀式とは何か」という問いを立てましたが、わたしたち義兄弟はともにドン・キホーテ的体質を持っているようです。しかし、「言葉」と「儀式」の謎が解ければ、宗教の本質、いや宇宙の本質だって判明するのではないでしょうか。

ところで、わたしのブログ記事「鎌田東二の世界」で紹介したように、著者は神道ソングライターとしても活動しています。数多い神道ソングの中で、わたしが最も好きなナンバーは「君の名を呼べば」という歌です。

この歌には、世界中の宗教のマントラが登場します。

初めて聴いたときは、マジでぶっ飛びました。

なにしろ、イスラム教の「アラー・アクバル」まで出てくるのです。

最後には『般若心経』も登場します。

まさに、歌う「言霊曼荼羅」です!

「言霊」という思想は、神道に深い関わりを持っています。

日本人の「こころ」は神道・儒教・仏教の三本柱が支えているというのがわが持論ですが、それに相当する書物が『古事記』『論語』『般若心経』ですが、それらは「過去」「現在」「未来」についての書でもあります。すなわち、

『古事記』とは、どこから来たのかを明らかにする書。

『論語』とは、どのように生きるべきかを説く書。

『般若心経』とは、死んだらどこへ行くかを示す書。

日本人には、何は置いても、『古事記』『論語』『般若心経』が必要です。

『古事記』に関しては、著者の『超訳 古事記』(ミシマ社)という名著がありますので、わたしは『論語』と『般若心経』で自分なりの解釈を打ち出してみたいと思いました。子どもに『論語』を、お年寄りに『般若心経』を!

ということで、「天下布礼」の一環として、『はじめての「論語」』を本日発売し、さらには『般若心経 自由訳』を上梓する運びとなったわけです。

そして、いつかわたしは『儀式論』の続編として『聖典論』という本を書きたいと思っています。『古事記』『論語』『般若心経』のみならず、『慈経』や『老子』や、『旧約聖書』『新約聖書』『コーラン』『アヴェスタ』『ウパニシャッド』といった人類の「こころの世界遺産」ともいうべき聖典を総合的に研究する本ですが、言うまでもなく、聖典とは言霊の器です。

その意味でも、本書『言霊の思想』は大いに勉強になりました。

本書を書いて下さり、送って下さった著者に心より感謝いたします。

著者がさらに壮大なテーマの本を書いてくれることを期待しています。

ドン・キホーテ義兄弟は、「明るい世直し」をめざして走り続けます!

現在も九州北部はものすごい雨が降っています。わが社の社員や施設も多いのでとても心配ですが、わたしは最古にして最強の言霊を持つ次の言葉を七夕の短冊に書くつもりです。

あした、天気になあれ!

子どもに

子どもに