- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1519 民俗学・人類学 『異界と日本人』 小松和彦著(角川ソフィア文庫)

2017.12.23

『異界と日本人』小松和彦著(角川ソフィア文庫)を読みました。

2003年に角川選書の1冊として刊行された『異界と日本人 絵物語の想像力』を加筆・修正したものです。もともとはNHK教育テレビで、1993年に12回にわたって放送された「日本人と異界」用のテキストでした。

著者は1947年東京都生まれ。東京都立大学大学院社会人類学博士課程修了。信州大学助教授、大阪大学教授を経て、現在は国際日本文化センター所長です。わたしは、異色の民俗学者である著者の本はほとんど全部読んでいますが、この読書館で紹介した『神隠しと日本人』、『呪いと日本人』に続いて、本書を再読しました。

本書のカバー裏表紙には、以下のように書かれています。

「古来、私たちは未知のものへの恐れを、物語に託し、語り伝えてきた。日常の向こう側に広がる『異界』では、陰陽師・安倍晴明が悪霊たちと戦い、狐は美女に姿を変え、時期の流れさえ歪む。源義経の『虎の巻』、大江山の鬼退治伝説、浦嶋太郎の龍宮伝説、俵藤太伝説、七夕伝説・・・・・・。いまも語り継がれる絵巻に描かれた異界物語を読み解きながら、日本人の隠された精神性に迫る。妖怪研究の第一人者による『異界論』の決定版」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「異界論のすすめ」

序章 異界をめぐる想像力

第一章 反魂の秘術―『長谷雄草紙絵巻』

第二章 源頼光と酒呑童子―『大江山絵詞』

第三章 妖狐の陰謀―『玉藻前草紙絵巻』

第四章 龍宮からの贈り物―『俵藤太絵巻』

第五章 龍宮の逆説―『浦嶋明神縁起絵巻』

第六章 天界への通路―『天稚彦草子絵巻』

第七章 義経の「虎の巻」―『御曹子島渡』

第八章 天狗と護法童子―『是害房絵詞』

第九章 狐の「浄土」と異類婚姻―『狐草紙絵巻』

第十章 百鬼夜行のパレード―『付喪神絵巻』

第十一章 幽霊の近世―『死霊解脱物語聞書』

終章 異界観の変容と妖怪文化の娯楽化

「あとがき」

「文庫版あとがき」

序章「異界をめぐる想像力」では、著者は「『異界』とはなにか」として、以下のように述べています。

「私たちは生まれ育つ過程で、自分たちの世界を、慣れ親しんでいる既知の領域とそうではない未知の領域に分割するようになる。多くの場合、慣れ親しんでいる領域は、秩序づけられた友好的な世界、つまり『われわれ』として分類できる者たちの住んでいる世界である。これに対して、そうでない領域は、危険に満ちた無秩序の世界、つまり『かれら』として分類できるような者たちの住む世界とみなされることになる。『われわれの世界』と『かれらの世界』の対立は、別の言葉で表現すれば『人間世界』と『異界』ということになるわけである」

また、空間的あるいは歴史的に見た「異界」について、著者は述べます。

「空間的にいえば、つき合いの少ない人びとの住居や見知らぬ人びとが住む異郷、未知の部分が多い山や森、水界などが『異界』ないし『異界』の入り口とされる。個人の歴史でいえば、誕生以前の世界や死後の世界が『異界』とされ、また人類の歴史でいえば、宇宙や人類の誕生以前の世界と人類や宇宙の滅亡後の世界が『異界』とされることになる」

「人間の心の『闇』」として、いつの時代でも、人間は、個人のレベルであれ、集団のレベルであれ、その内部と外部の双方に制御しえない「闇=異界」を抱え込んでいたと指摘する著者は、以下のように述べます。

「そのために、私たちの先祖は、こうした異人や妖怪に脅かされたり、それと戦って退治・追放したり、同盟・協調関係を作り上げるといった、さまざまな物語を生み出し語り伝えることになったのである。

さらに、日常的な覚醒した意識に対して、非日常的な意識、苦行や薬物によってもたらされた変性意識あるいは無意識の領域もまた『異界』ということができるかもしれない。そして、これらの『異界』は独立した別個のものではなく、互いに関係しあって存在しているということができるだろう」

著者は、「境界の両義性」として、2つの世界が境界をもたず、それぞれがそれ自体で完結した世界を構成しているならば、この2つの世界は相互になんら関係をもたない世界ということになると述べます。異界が存在していたとしても意味のない世界にいるということになります。境界があるからこそ「異界」が「人間界」にとって意味を帯びてくるのです。

では、なぜ境界が重要なのでしょうか。それはそこが「人間界」でもあり「異界」でもあるという両義性を帯びた領域だからであるとして、著者は以下のように述べます。

「人間が異界に赴くときはその境界を越えていかねばならないし、神や妖怪などの『異界』の住人が『人間界』にやって来るときもこの境界を越えてやってくるのである。したがって、境界をさ迷っていると、神や妖怪に遭遇する可能性が高く、また、境界に住む者は、人間界と異界の双方の性格を帯びた者としてイメージされることになる。そして、通常の人間が行くことができるのは、この境界までであり、その先は、特別の能力を備えた者、選ばれた者しか行くことができなかったし、多くの人は行こうともしなかったのである」

したがって、異界をめぐる物語の多くは、この境界をめぐる物語でもあったわけですが、著者は「たとえば、鬼は山や門、橋などに出没する。その理由はそこが異界の入り口とみなされていたからであり、河童が水辺に出没するのも、そこが異界との境界であったからである。境界は空間だけでなく、時間についてもいえる。昼の太陽の光の下では人間の世界となっている道が、夜になると妖怪の通り道に変化する。夜の『闇』は異界なのである」と述べています。

「神と妖怪」として、著者は、「異界」に属している「霊的存在」を、研究上の作業として「神」と「妖怪」に区別する場合があると述べます。その基準になるのは、それを祀り上げているかどうかであり、著者は「祀り上げられている霊的存在が『神』であり、この場合には、霊的存在と人間の間に一定の約束が取り結ばれている。保護と従属、富の交換の関係が生じているわけで、つまりは人間の側が制御に成功している『霊的存在』ということができる。異界から来訪してくる者のなかには、このような『神』もいたのである」と述べています。

それでは、妖怪にどのように対処したらよいのでしょうか。

著者は、以下の3つの方法を示します。

(1)境界と考えるところに、妖怪の侵入を防ぐ呪具、いわゆる「魔除け」を置く。

(2)妖怪を退治する。

(3)妖怪を神に祀り上げることで、人間の制御下に置き、さらに富まで与えてもらうようにする。

第二章「源頼光と酒呑童子―『大江山絵詞』」では、「追儺会と頼光一党」として、悪霊(鬼)を退散させる陰陽道の泰山府君祭に対して、国家鎮護を目的とした寺院では、年頭の行事である修生会や修二会の一環として、やはり怨敵調伏、悪魔退散のための追儺会(追儺式)が行なわれていたことが紹介され、著者は以下のように述べています。

「酒呑童子伝説には、この追儺の思想も反映されている。追儺会は、現在でも長谷寺や法隆寺などをはじめ多くの寺社でおこなわれているもので、承知している方も多いと思うが、この行事は中国の大儺に発し、宮廷の大晦日の行事としておこなわれていた。この行事では、4つ目の黄金仮面をかぶり、玄衣朱裳をまとった方相氏という役の者が目に見えない鬼を追うというものであった。これが仏教寺院の行事に組み込まれ、毘沙門天(多聞天)と龍天(天龍八部衆)に扮した者が鬼に扮した者を追うという儀礼になったと考えられている」

第三章「妖狐の陰謀―『玉藻前草紙絵巻』」では、著者は「王権説話としての妖怪退治譚」として、王権説話が王権の正当性を主張し、その権威の強大さを示す説話であると指摘し、以下のように述べています。

「玉藻前や酒呑童子の説話が王権説話であることは疑うことができない。なぜなら、物語が京の王権を脅かす妖怪を退治し、その王権の偉大さを誉め称えているからである。王権は妖怪(王権を脅かすものの象徴)を退治したり排除したりすることで成り立っているのである。現実においても、また説話の上においても、絶えずそうした存在を退治・追放することが王権にとって不可欠なことであった」

ということは皮肉なことに、王権はその支配の外側に、支配の及ばない「異界」を絶えず想定していなければならなかったことを指摘し、著者は「玉藻前も酒呑童子も、このようにして設定された『異界』から出現した妖怪であった。別の言い方をすると、王権はそれを維持するために、絶えず『異界』を周辺部に作り出し、そこから立ち現れる妖怪を退治し続ける必要があったのである。私には、この構図は現代でも変わっていないように思われる」と述べています。

第五章「龍宮の逆説―『浦嶋明神縁起絵巻』」では、著者は「約束の違反と龍宮の時間」として、「浦嶋太郎の龍宮訪問はなぜ悲劇的な結末で終わったのだろうか」という問いを立て、以下のように述べています。

「この理由は少なくとも2つ考えられる。1つは龍宮の乙姫(亀)が課した約束を破って、開けてはならない玉手箱を開けてしまったことである。この約束(禁止)を守っていたら、太郎は再び龍宮に戻ることもできたのかもしれないのだ。約束を破ることで人間界と異界の関係、つまり夫婦の関係が途切れてしまったわけである」

では、悲劇的結末を招いたもう1つの重要な理由は何でしょうか。 著者は「浦嶋太郎の訪問した龍宮が、人間世界の時間の流れとは違った時間の流れ方をしている、つまり中国の仙界の影響を色濃く受けた龍宮であったことにある。浦嶋太郎の龍宮は古代の浦嶋子が行った蓬萊の島(仙界)を引き継いだもので、不老不死の世界という性格が強調されたものとして描かれていた」と述べています。

第七章「義経の『虎の巻』―『御曹子島渡』」では、著者は「義経、鬼の大王の秘巻を盗み取る」として、源義経は源平の争乱の物語のなかに登場する悲劇の英雄であり、日本でもっとも有名な武将の1人といってもいいだろうと言いながらも、以下のように述べています。

「しかしながら、義経についての史実は極めて少なく、私たちが知っている義経像は伝説が伝える義経なのである。義経伝説はまことに多く、虚実入りまじった伝説がまことしやかに語られてきた。そのなかに、義経の超能力の源泉を『虎の巻』などの兵法の秘巻に求める伝説群があり、中世から近世にかけて広く世間に流布した」

また著者は、義経がまるで「忍者」のような活躍をしており、そのような超人的パワーの源が天狗の兵法で、その兵法の極意書としての位置を与えられているのが「大日の法」だとして、以下のように述べます。

「物語のレベルでの義経のスーパーマンぶりは、じつはこのような秘巻を所持していたがためなのある。逆にいえば、義経を超人化していく過程で、その説明としてこのような秘巻が必要になってきたともいえるわけである。いずれにしても、義経の英雄性はこの『異界』から入手した『秘巻』に支えられていたのであった」

さらに「『虎の巻』とはなにか」として、「虎の巻」の語源が周の太公望の撰とされる中国の兵法書『六韜』の6巻のうちの1巻に由来することを示し、著者は以下のように述べています。

「『六韜』は『孫子』『呉子』『三略』と並ぶ中国の代表的兵法書で、文・武・龍・虎・豹・犬の6巻からなり、そのうちの『虎』の巻が日本で特別視されて『虎の巻』になったのである。つまり、人びとの幻想のなかで神秘化され、新しい『虎の巻』が生み出されることになったわけである」

第九章「狐の『浄土』と異類婚姻―『狐草紙絵巻』」では、人間以外の者と人間の結婚を「異類婚姻」といい、「異界との交流」の物語の典型を示す物語であると述べます。そして、「異類婚姻と異界」として、「妖怪退治の物語が人間の支配・制御の埒外にある異界的存在の否定・排除の物語であるのに対し、異類婚姻の物語はそのような存在とのなんらかの形の協調・協力関係を表現した物語である妖怪退治の物語は、鬼王の鬼が城や天狗の内裏のような存在を否定し破壊する。これに対して、異類婚姻や異界訪問の物語は、妖怪に分類されるような霊的存在を認め、その世界との交流を通じて人間世界では獲得できないさまざまな事物・知識を獲得することを描き出す。たしかに『妖怪退治』と『異類婚姻』は対極の関係に立っている。しかし、それは表裏の関係にあるのである。日本人の異界観はこの双方をあわせもつことで成り立っているのである」と述べるのでした。

第十章「百鬼夜行のパレード―『付喪神絵巻』」では、古代から中世に登場してきた妖怪たちは、蛇や狐や百足などの動物が妖怪化したものであったとして、著者は以下のように述べています。

「鬼や天狗の属性を検討してみても、山や水、雷電、猿、鳥など人間の制御できない自然を背景にして生み出されていることがわかる。すなわち、この時代は大雑把場にいえば『自然』を妖怪化することで、自然と人間の関係や人間社会内部の諸関係を象徴的に表現していたのである。しかもそのような妖怪は国家を脅かすほどのパワーをもっていた」

しかし、そのパワーも時代が下るにつれて衰退していきます。著者は「柳田國男は神の零落(神々への信仰の衰退)が妖怪を作り出したと考えたが、そうではなく、神々への信仰の衰退が、同時に妖怪信仰の衰退をもたらしたのである。なぜなら、妖怪は人間の敵対者であるとともに神々の敵対者であり、したがって、神々への依存が弱まれば、それにともなってその否定的な分身である妖怪への関心も低くなってくるからである」と述べています。

妖怪研究の第一人者である著者の面目躍如といったところでしょうか。

第十一章「幽霊の近世―『死霊解脱物語聞書』」では、妖怪への関心が低くなる一方で、江戸時代になると、幽霊に対する関心がとても高まったことが紹介されます。著者は「死んだ人がなんらかの理由で、生前の姿で夫や妻や友人の前に現れるという信仰は古代から存在していた。しかし、江戸時代になって、大きな変質を遂げる。いや、新しい属性が加えられたといった方がいいだろう。人間は死によって、それまで関係をもっていた人びととの関係を断ち切られる。死者に対する人びとの思いはさまざまなである。親類縁者の多くはその死を悲しむが、なかにはその死を喜ぶ者もいる」と述べています。

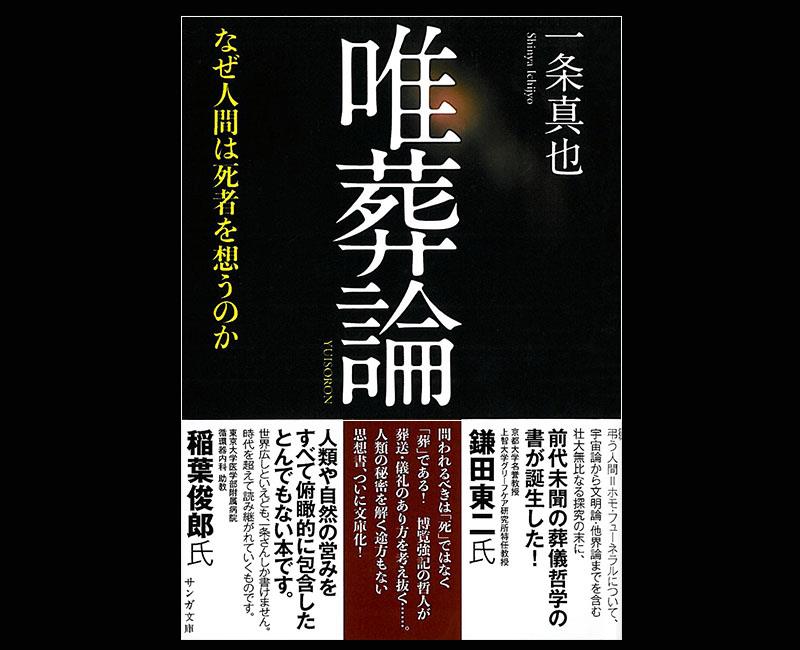

『唯葬論』(サンガ文庫)

『唯葬論』(サンガ文庫)

拙著『唯葬論』(サンガ文庫)で、わたしは、人類の文明も文化も、その発展の根底には「死者への想い」があったではないかと述べました。7万年前に、ネアンデルタール人が初めて仲間の遺体に花を捧げたとき、サルからヒトへと進化しました。その後、人類は死者への愛や恐れを表現し、喪失感を癒すべく、宗教を生み出し、芸術作品をつくり、科学を発展させ、さまざまな発明を行なった。つまり「死」ではなく「葬」こそ、われわれの営為のおおもとなのであるというのが同書で展開した主張です。

さて、著者は「怨霊から幽霊へ」として、葬式について述べています。

「葬式は死者を、別れを惜しみみつつ死後の世界、極楽浄土へ送る儀礼であるが、この世に強い未練を抱いて死んだ霊は、『あの世』に行けずに霊魂がこの世に止まってさ迷ったり、たとえ『あの世』に行ったとしても、その未練のために霊魂がこの世に戻ってきたり、あるいは死後の世界から人間世界に神秘的影響を与えることがある、と信じられてきた。

そのような信仰の表れの1つが死霊の『たたり』で、これは特定の人間に深い恨みを抱いたまま死んだ者が、その恨みを晴らすために、恨んでいる者やその親族あるいは周囲の人びとに病気その他の災厄をもたらすという信仰である」

続いて、著者は死霊の「たたり」について、以下のように述べます。

「この場合は、死者の霊はこの世に姿を現さない。『あの世』から神秘的な力によってこの世に影響を与えるだけである。日本人は、こうした怨霊に対して、社を造って神に祀り上げて鎮めたり、供養すると称してお経を唱え怨霊の怒りを解いて、浄土に送ったのであった。ところが、こうした神秘的な力だけの影響ではなく、死者の霊がこの世にやってくるという信仰も生まれてきた。その1つが死霊憑きである。死者の霊が生きている人間の体に乗り移り、その人間の口を借りて、憑いた理由を口走るわけである。もちろん、人に憑く霊は死霊のみではない。神や生霊、狐などの動物や鬼などの妖怪も憑いた」

そして、「異界の変容と妖怪・幽霊の衰退」として、著者は述べるのでした。

「江戸時代は、異界論の立場からいうと、生者の世界と死者の世界から構成されていた。この2つの世界を媒介する観念が仏教の『因果応報観』であった。その観念に従って、累や助の造形がなされ、その怨霊の出現が説明されていた。江戸時代の異界はそのような異界であり、それを背景に社会が生み出す矛盾つまり差別や排除の実態を浮かび上がらせる幽霊物語がつむぎ出されていたのである」

終章「異界観の変容と妖怪文化の娯楽化」では、「江戸の異界観」として、著者は以下のように述べています。

「江戸時代になると、異界をめぐる庶民の想像力のありようが大きく変質する。人びとは自分たちの周囲にさまざまな形で設定されている境界の向こう側の世界つまり神秘的な異界がどうなっているかといった事柄にあまり関心をもたなくなる。中世の物語に見いだされたような、境界の彼方へ出かけた冒険者の物語を語ることが少なくなり、神隠しにあって戻ってきた者たちの語る異界の様子も、とても貧弱なものでしかなくなってしまう」

続けて、著者は「幽霊の台頭」が起こった経緯について述べています。

「人びとは、鎖国を基礎にした幕藩体制や平和な世の中、儒教の振興、寺社や宗教者・芸能者の統制、商品経済の浸透、厳しい身分制度などの影響を受けつつ、現世の利益を追求し、合理的精神を発達させ、自分の家の繁栄と持続を願い、築かれた人間関係に破綻が生じないように巧みに身を処することに腐心した。要するに、『現世』中心主義、人間中心主義的考えが優勢となり、そうした背景があって、異界への関心が衰微し、幽霊の台頭が起こったのである」

そして、著者は本書の最後に以下のように書くのでした。

「日常の世界から異界が見えにくくなったとき、人びとは自分たちの心の貧しさに気づくことになったのかもしれない。もちろん、心の貧しさは異界の喪失のみから生じているわけではない。しかし、妖怪の側から人間の世界を見ることの大切さを、しだいに現代の異界物語の作者たちから学びだしたらしいのである。そしていま、こうした異界への関心はますます大きなものになってきている」

「あとがき」で、著者は、異界や妖怪が、現代日本の文化や社会に対して「異化」する作用をもっているとして、「現代の均質的な物質文明が日本を覆っているなかで、その文化を外から眺め、その相対化をおこなうことで、現代人の文化の特徴をそれとなく浮かび上がらせる。そういう効果を『妖怪』はもっている。『異文化』のような位置を占める妖怪・異界を参照しながら、人間文化や日本文化を考えることができるわけである」と述べます。

また著者は、妖怪は人間の恐怖心が生み出した幻想であるということを重要視し、「それは自分たちが安住している秩序を破壊する恐怖から生まれてくる。したがって、その秩序が破壊されたり歪んだりすると感じられたとき、妖怪が立ち現れるのである。とするなら、妖怪を見つめることによって、人間がなにを恐れているかが浮かび上がってくる。自然に対する恐れ、道具に対する恐れ、人間に対する恐れ、そして自分自身に対する恐れが、複雑に絡まりあって妖怪が、幻想されるのだ」と述べています。

本書は「異界」についての研究書ですが、さすがに第一人者が書いただけあって読み応えがありました。しかしながら、基本的に絵物語に基づいての論考であるため、ちょっと内容に広がりがないようにも感じました。日本人は本来、もっと豊かな「異界」観を持っていると思います。たっとえば、記紀神話には、「常世」という死後の理想国が出てきます。本居宣長、平田篤胤、柳田國男、折口信夫らはみな、常世の国に強い関心を寄せました。常世への思慕を抜きにして、日本の文化は語れないと言えるでしょう。

この読書館でも紹介した民俗学者の谷川健一氏の著書『常世論』によれば、日本の国ができる以前から常世神の信仰があったと言われ、常世は不老不死の豊饒の源泉地だとされました。一年に一回くらい、この国から常世神=マレビトがやって来て、人間に幸福をもたらすと信じられていたのです。また、わたしは琉球の死後の楽園である「ニライカナイ」にも心を惹かれます。本書には「龍宮」についての言及はありますが、「常世」や「ニライカナイ」についても触れてほしかったです。