- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1520 民俗学・人類学 『愛と狂瀾のメリークリスマス』 堀井憲一郎著(講談社現代新書)

2017.12.25

『愛と狂瀾のメリークリスマス』堀井憲一郎著(講談社現代新書)を読了。

「なぜ異教徒の祭典が日本化したのか」というサブタイトルがついていますが、非常に面白かったです。この読書館でも紹介した『いつだって大変な時代』も書いた著者は1958生まれ。京都市出身のコラムニストです。著書に、『若者殺しの時代』『落語論』『落語の国からのぞいてみれば』『江戸の気分』(以上、講談社現代新書)、『かつて誰も調べなかった100の謎』(文藝春秋)、『東京ディズニーリゾート便利帖』(新潮社)、『ねじれの国、日本』 (新潮新書)、『いますぐ書け、の文章法』(ちくま新書)、『恋するディズニー 別れるディズニー』(新潮文庫)などがあります。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「キリスト教伝来500年史から読み解く極上の『日本史ミステリー』」と書かれています。また、アマゾンの「内容紹介」には次のように書かれています。

「あなたは、ふしぎに思ったことがないだろうか?

『なぜ日本人は、キリスト教信者でもないのに、クリスマスを特別行事と見なして、毎年毎年、あんなに大騒ぎするんだろう?』

本書は、『日本におけるクリスマス祝祭の歴史』を丹念に追いながら、この謎に迫ってゆくスリリングな教養書である。1549年のキリスト教伝来から始まる『降誕祭』の様子を、史料から細かく辿っていった。実際に辿ってみると、『クリスマスにおける狂瀾』は、明治時代から始まったことがわかる。現在の、『恋人たちのクリスマス』は、明治の馬鹿騒ぎの流れの末にある、と考えられるのだ。そしてその、恋人たちのクリスマスのルーツは、実は、日露戦争の勝利にあることにも気づくだろう。

本書を読み進めるとやがて、『日本のクリスマス大騒ぎ』というものが、力で押してくるキリスト教文化の厄介な侵入を―彼らを怒らせることなく―防ぎ、やり過ごしていくための、『日本人ならではの知恵』だったのか!と納得するであろう。『恋人たちのクリスマス』という逸脱も、その『知恵』の延長線上にあったのである。さあ、キリスト教伝来500年史を辿り、クリスマスをめぐる極上の『日本史ミステリー』を味わってみましょう」

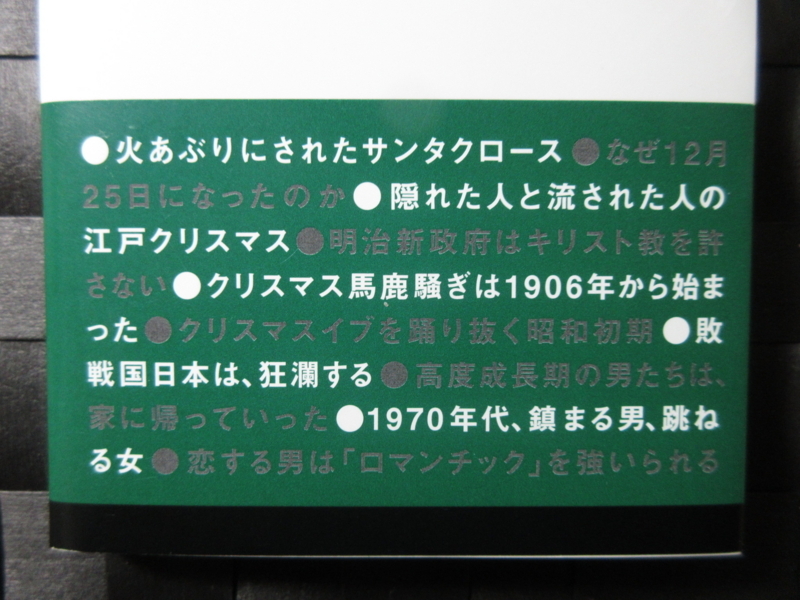

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は以下のようになっています。

序 火あぶりにされたサンタクロース

1章 なぜ12月25日になったのか

2章 戦国日本のまじめなクリスマス

3章 隠れた人と流された人の江戸クリスマス

4章 明治新政府はキリスト教を許さない

5章 「他者の物珍しい祭り」だった明治前期

6章 クリスマス馬鹿騒ぎは1906年から始まった

7章 どんどん華やかになってゆく大正年間

8章 クリスマスイブを踊り抜く昭和初期

9章 戦時下の日本人はクリスマスをどう過ごしたか

10章 敗戦国日本は、狂瀾する

11章 戦前の騒ぎを語らぬふしぎ

12章 高度成長期の男たちは、家に帰っていった

13章 1970年代、鎮まる男、跳ねる女

14章 恋する男は「ロマンチック」を強いられる

15章 ロマンチック戦線から離脱する若者たち

終章 日本とキリスト教はそれぞれを侵さない

序「火あぶりにされたサンタクロース」では、人類学者レヴィ=ストロースの説を引合いに出して、イエス・キリストの誕生日とされている「クリスマス」がじつは異教の祭りであることが紹介されます。世界中の家族や仲間や友人や恋人同士がこの日を祝いますが、じつはイエスの本当の誕生日ではなありません。紀元後3世紀までのキリスト教徒は、12月25日をクリスマスとして祝ってはいませんでした。キリスト教徒は、4世紀の初頭まで、後にキリスト教会の重要な祝日となるこの日に、集まって礼拝することもなく、キリストの誕生を話題にすることもなく、他の日と何の変わりもなく静かに過ごしていたのです。これに対して、同じ頃、まだキリスト教を受け入れていなかったローマ帝国においては、12月25日は太陽崇拝の特別な祝日とされていました。当時、太陽を崇拝するミトラス教が普及しており、その主祭日が「冬至」に当たる12月25日だったのです。

そして、人類学者のクロード・レヴィ=ストロースと人類学者の中沢新一氏による共著『火あぶりにされたサンタクロース』に詳しく書かれ、わたしも拙著『唯葬論』(サンガ文庫)の「供養論」でその内容を紹介しましたが、真冬のクリスマスとは死者の祭りでした。

冬至の時期、太陽はもっとも力を弱め、人の世界から遠くに去っていきます。世界はすべてのバランスを失っていきます。そのとき、生者と死者の力関係のバランスの崩壊を利用して、生者の世界には、おびただしい死者の霊が出現することになるのです。生者はそこで、訪れた死者の霊を、心を込めてもてなし、贈り物を与えて、彼らが喜んで立ち去るようにしてあげます。そうすると世界は失われたバランスが回復され、太陽は再び力を取り戻して、春が到来して、凍てついた大地の下にあった生命が、いっせいに蘇りを果たす季節が、またやってくることになるのです。

その死者の霊の代理を生者の世界で務めたのが子どもでした。子どもとは霊界に近い存在だったからです。大人たちは、子どもたちを通じて死者への贈り物をしなければならなりませんでした。そこで、サンタクロースの存在が必要となり、それは「遠方からやって来るやさしい老人」でなければならなりませんでした。子どもに贈り物を渡す仲間には、同じく霊界に近い存在、すなわち老人の存在が必要となるわけです。こうして遠い北の国から、体じゅうに死者の霊をまとった、子どもたちにやさしい老人というイメージが生まれてきます。そして、彼はただぶっきらぼうに「ペール・ノエル(クリスマスおじさん)」と呼ばれるよりも、子どもたちの守護聖人である聖ニコラウスの名前を冠した、「サンタクロース」という呼び名のほうがふさわしかったのでした。

昔の冬至の祭りでは、大人は子どもにお供物やお菓子を贈り、そのお返しに、子どもは大人たちの社会に対して来年の豊穣を約束しました。現在、大人はサンタクロースというファンタジーを通して、子どもにオモチャやお菓子のプレゼントをします。そしてそのお返しに、子どもは大人に幸福な感情を贈ります。死者の祭りの慣習を引き継いだ現代のクリスマスにおいて、生者と死者の霊の間には、贈り物を通して霊的なコミュニケーションが発生しているのです。このように日本のお盆にも似て、クリスマスとは死者をもてなす祭りだったのです。日本社会にも完全に定着したクリスマスは、お盆のように先祖供養の側面を持っていると言えます。

また、本書の著者である堀井氏は「資本主義的クリスマスのアイコン」として、以下のように述べています。

「現在のクリスマス祝祭には、さまざまな書物で指摘されている”古代冬至の祭り”という側面とはべつに、近代資本主義の祝祭、という面がある。贈与の祭りが、資本主義と共振し、いまの異様な賑わいをもたらしている。クリスマスの過剰な祝祭化は、『資本主義の本質的な問題』と大きくつながっている。アメリカ的な(そして日本的でもある)クリスマスは、遅れてきた資本主義ならではの祝祭である。中世的権威を無視している。それが世界で受け入れられている。資本主義であるかぎりは、宗教とは関係なく、クリスマスを祝わなければいけないのだ。サンタクロースは資本主義的クリスマスのアイコンである」

そして、日本ではいつの間にかクリスマスが定着しました。

日本人の多くは、今でもクリスマスはキリスト教の祭りであると考えています。キリスト教は1549年に伝来し、1639年の鎖国令によって完全に追放されました。明治になってキリスト教は再び渡来し、そのまま何となく日本に残ります。ここで、日本人がクリスマスを祝う理由について、著者は「日本人ならではの知恵」として以下のように述べます。

「日本は、異物としてのクリスマスに目をつけたのだ。クリスマスを盛大に祝うことは、キリスト教から逸脱していくことになる。だから、積極的に祝いだした。キリスト教と敵対せず、しかしキリスト教に従属しない方策として、クリスマスだけ派手に祝うことにしたのだ」

16世紀に日本に伝来したキリスト教の背後には日本植民地化計画が潜んでいました。それを見抜いてキリスト教を禁じたのが羽柴秀吉であり、徳川家康であったのです。彼らの英断を称える著者は述べます。

「キリスト教は、信じないものにとっては、ずっと暴力であった。そういう厄介なものはどう取り扱えばいいのか。それは日本のクリスマスに答えがある。

『日本のクリスマス騒ぎ』は、力で押してくるキリスト教文化の侵入を、相手を怒らせずにどうやって防ぎ、どのように押し返していくか、という日本人ならではの知恵だったのではないか。だからこそ『恋人たちのクリスマス』という逸脱にたどりついたのである」

本書は「日本におけるクリスマスの歴史」を俯瞰した内容ですが、著者は大宅文庫に通って、なんと100年ぶんの「朝日新聞」のクリスマス記事を参照しています。その熱意には感銘を受けますが、6章「クリスマス馬鹿騒ぎは1906年から始まった」では、日本のクリスマスの大きな区切りは1906年だったと書かれています。ここが、キリスト教と関係のない日本的なクリスマスが本格的に始まった年であり、これ以降、クリスマスは「羽目をはずしていい日」として日本に定着していくのでした。そして、その原因は明らかでした。ロシアに戦争で勝ったからです。戦勝国としての日本が動きだし、それまで大きくのしかかっていた「西洋文化コンプレックス」が軽減され、クリスマスを日本流に編集して取り入れていったわけです。

「八百万の神に異教の神を取り込んだ」として、著者は述べています。

「クリスマスの発祥は西洋的宗教の根幹につながる部分であるが、そこは基本、無視する。祭りとしての破壊的要素に着目し、日本的な祭礼と同じような日とする。そう決めた。決めたというより直観的に12月25日祭の本質を見抜いて、そこを取り入れたと言える。見方を変えれば、日本に古くからとてもたくさんいる神、その八百万の神の中に、この異教の神を取り込んだ、ということにもなる」

さらに、著者は宗教的視点から以下のように述べます。

「宗教としてキリスト教を受け入れるわけにはいかないが(一神教だから、受け入れるなら他の神も仏もすべて排除しなければならない)しかし敵対するつもりもない。一部を勝手に取り入れればいい。ぱっと見たところ、クリスマスが突出して取り入れやすかったので、日本の年中行事に取り入れてみました。以後、よろしく。ということである。クリスマスは、キリスト教行事のなかで、目立って祝祭的(破壊的)なのである」

日露戦争に勝利した1906年以降、日本のクリスマスは次第に派手になり、帝国ホテルや三越などをはじめとして一大消費文化のシンボルのような日となっていきます。特に、銀座のカフェーやダンスクラブの馬鹿騒ぎは凄かったようです。

8章「クリスマスイブを踊り抜く昭和初期」では、1927年(昭和2年)12月18日、憲法学者の上杉慎吉博士がクリスマスの馬鹿騒ぎに異議を唱え、「朝日新聞」に投書したことが紹介されています。上杉博士は天皇主権説を唱えた君権学派の教授でしたが、じつは12月25日というのは先帝(大正天皇)が崩御した忌日だったのです。上杉博士は、「クリスマスは宗教行事なのだから、非信徒である日本人がその日を祝うのはおかしい、ただ子供の日だと考えるとよいのかもしれない」と訴え、さらには「いうまでもなく、クリスマス当日12月25日は、畏くも先帝崩御の、第一年に当たる、悲しき日である。国民が去年の今日を思いだして、もっとも厳粛なるべき日である。この日に、メリイクリスマスは余りに不謹慎である。子供の遊びでも大いに慎もうではありませぬか」と述べました。

「天皇こそ国家である」と主張した上杉博士としては当然の主張だと言えますが、この投書に回答を寄せているのが、朝日新聞の社員であったかの柳田國男でした。柳田は次のように回答しています。

「御もっともなる上杉博士の御意見ではあるが、クリスマスは単に西洋かぶれの名前であって、こんな冬の遊びが、新たに流行して来たものと自分などは解している。はじめから祭りというほどの儀式でもなく、西洋でも本来ヤソ教とは無関係のものであり、東洋でも冬至の夜は古くからこれに類する行事が往々あったからである。本年に限りご遠慮申しあげることは賛成である。但し学校その他で、既に見合わせにしている者が随分あるということもつけ加えておきたい」

この柳田國男の回答について、著者は以下のように述べています。

「名だたる民俗学者であった柳田國男は、明治末年から流行しはじめたこの”12月25日前後のお祭り騒ぎ”をクリスマスと呼ぶべきものではない、と断じている。あれは近年はやりだしてきた”冬の遊び”にすぎない、そもそもクリスマス自体がキリスト教とは関係のない”冬至の行事”である、というのが柳田國男の見解である。

また、著者は「柳田國男が、クリスマス(日本人の12月25日の騒ぎ)は宗教的祭祀ではないと断じているのだから、日本で民俗学的なアプローチでのクリスマス研究が生まれないのはしかたのないことなのだろう。民俗学はクリスマスを相手にしないとここで宣言している」

12章「高度成長期の男たちは、家に帰っていった」では、1960年代に入って、クリスマス風景に変化があらわれたことが指摘されます。宵の口にはケーキを手に家路につく人の姿が目立ち、それまで銀座や新宿などの繁華街で飲んで騒いでいたサラリーマンが「イブは家庭で」を合言葉にしだしたのです。そう、繁華街でのクリスマスからホームクリスマスへ。

境目は、1964年、東京オリンピックの年であったとして、著者は「昭和の歴史とともにある『クリスマスイブは女給さんのいるカフェー、バー、キャバレーで大騒ぎする』という日本の風俗伝統は1964年で、ほぼ途切れた。だいたい1930年から1964年まで、35年ほどの文化だったことになる。逆算してみると『大正生まれの男性の文化』ということができるだろう(明治後半生まれも含む)」と述べています。

14章「恋する男は『ロマンチック』を強いられる」では、1983年が”男と女のクリスマス”が開始された年であることが明かされます。1906年、日露戦争に勝利した翌年から始まったクリスマスの馬鹿騒ぎは、いろいろと形を変えながらも、1983年には「若い男と女がロマンティックに過ごす夜」として再び解放されることになったわけですが、著者は「日本人がキリスト教に持つ勝手な”異教のロマンス感”と、クリスマスがもとより持っている”不思議な破壊と解放感”による結実である」と述べています。

15章「ロマンチック戦線から離脱する若者たち」では、「輸入した文化はいつでも捨てられる」として、著者は以下のように述べています。

「バレンタインデーも、クリスマスも、それにハロウィンも、すべて輸入した文化だというところに意味がある。まったく土着性がない。どこまでも借り物である。だからいつでも捨てられる。そこがいい。

西洋文化の祝祭の容れ物を借り、そこで独自の祭りを展開している。由来もなければ、歴史もない。伝統にもならない。ただ、西洋文化を受け入れているというポーズだけがある。おそらくその西洋人向けのポーズが大事なのだ。日本人は、言葉にしていないが、『ニホン的な守るもの』を抱えている。だからこそ、海外発信の祭りで無意味な大騒ぎができるのだ。一神教の教徒には理解できないかもしれないが(私たちだって一神教は理解できない)、これはこれで日本人が敬虔であり、宗教的感情を強く抱いていることを指し示している。一神教を信じない者たちを無宗教と呼ぶのは、あまりにも傲慢すぎる」

終章「日本とキリスト教はそれぞれを侵さない」では、「日本とキリスト教の不可侵条約のようなもの」として、著者は以下のように述べます。

「クリスマスの大騒ぎは、キリスト教の教えを受け入れないという宣言である。それ以降、ずっと無意味に大騒ぎを続けている。カフェーで騒ぎ、ダンスホールで騒ぎ、バーやキャバレーで騒いで、シティホールで騒ぎ、高級フレンチで散在し、ディズニーランドではしゃぐ。

ずっと騒ぎ続けるのがいいと思う。2030年にロマンチックな日ではなくなっても、キリスト教徒でない日本人はずっと騒ぎ続けたほうがいい。それは、キリスト教の呪縛を越え、古代から続く一陽来復の祭りを祝いつづけることにもなるからだ」

そして最後に、著者は「古代の神の祭りを受け継いで、異教徒なれどもクリスマスにばか騒ぎを続けることを、わたしはとても祝福したいと思う」と述べるのでした。まったく同感です。

わたしは本書を読み終えて、クリスマスとともに日本人が受け入れたもうひとつの文化について想いを馳せました。チャペル・ウエディングです。

クリスマスと同様に、キリスト教徒ではない日本人が結婚式のときは好んで教会で挙げたがります。拙著『儀式論』(弘文堂)では、結婚式にはこれほど大きな影響を及ぼしたキリスト教が、日本での布教という点では失敗に終わったことを示しました。鎖国時代は致し方ないとしても、明治六年の切支丹禁制高札撤去から140年以上経った現在も、いまだに信徒数は100万人ほどで、人口比は1%にも満たない有様です。

宗教界の世界シェア30%の看板が泣くというものです。

一方、お隣りの韓国を見ると、キリスト教徒のシェアは25%である。この30年間で大幅に信徒が増えたそうですが、同じような文化圏に属しながら1%と25%、この違いはどこから来たのでしょうか。

いろいろな理由が考えられますが、1つには「入りやすさ」の違いがあったのではないでしょうか。韓国は伝統的な宗教風土として儒教の影響が強いことが知られています。儒教は15~16世紀に朝鮮政権と結びついて強い影響力を持ちましたが、逆に17世紀以降は王朝とともに衰退します。それと入れ代わりに、近代化とともにキリスト教が入ってきました。儒教とキリスト教はいずれも「天」という共通のコンセプトを持っていたがゆえに、スムースに交代が行われたのではないかと思われます。

一方、日本には何があったかというと、基本として古神道に代表されるアニミズムです。自然界のあらゆる事物を霊的存在とみなす「やおよろず」的な宗教観で、キリスト教とは到底かみ合いません。アニミズムに「天」は存在せず、「天」の文字は古代から天皇という最高権力者のものだったのです。そのため日本ではキリスト教伝来の当初から「天」あるいは「天にいます神」という概念を受け取るのに苦労したのでしょう。キリスト教側から見れば、日本は非常に教義を伝えにくい、受け入れられにくい土地であったと思われます。

本日、『唯葬論』文庫版が発売されます!

本日、『唯葬論』文庫版が発売されます!

最後になりますが、クリスマスの本日、『唯葬論』の文庫版がついに発売されます。本を持ったサンタクロースの写真は、自宅のクリスマス飾りの前で撮影したもの。先述したように、クリスマスやサンタクロースの正体についても、同書で詳しく述べています。聖なる日に文庫本として転生を果たす本書が、1人でも多くの方々に読まれることを心より願っています。