- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1536 小説・詩歌 『おらおらでひとりいぐも』 若竹千佐子著(河出書房新社)

2018.02.16

『おらおらでひとりいぐも』若竹千佐子著(河出書房新社)を読みました。タイトルは、宮澤賢治の詩「永訣の朝」の、「おら おらで ひとり逝く」から取られたとか。賢治の詩では「あの世へ逝く」の意味ですが、本書では「自分らしく、一人で生きていく」という意味が伝わってきます。そう、本書は、夫に先立たれ、子どもたちとは疎遠なまま一人暮らしをしている74歳の桃子さんという女性のモノローグ小説です。63歳の著者は新たな「老いの境地」を描き、第54回文藝賞を史上最年長で、そして第158回芥川賞を史上2番目の年長で受賞しました。

著者は、1954年岩手県遠野市生まれ。民話の里である遠野で育ち、子どもの頃から小説家になりたいと思っていたそうです。岩手大学教育学部卒業後は、教員をめざして県内で臨時採用教員として働きながら教員採用試験を受け続けますが、毎年ことごとく失敗。落ち込むなかで夫と出会い、結婚。30歳で上京し、息子と娘の二児に恵まれます。都心近郊の住宅地に住みながら子育てをしますが、この時は、妻として夫を支えることが人生の第一義だと考えていたとか。55歳の時、夫が脳梗塞で死去。あまりにも突然の死に悲しみに暮れ、自宅に籠る日々を送っていたところ、息子から「どこにいても寂しいんだから、外に出ろ」と小説講座を進められ、講座に通いはじめます。それまでも小説を書きたいと思っていたが書くべきことが見つからず、完成したことはありませんでした。しかしながら、8年の時を経て本作を執筆したのでした。

本書の帯

本書の帯

カバー裏表紙には、以下のような内容紹介があります。

「結婚を3日後に控えた24歳の秋、東京オリンピックのファンファーレに押し出されるように、故郷を飛び出した桃子さん。身ひとつで上野駅に降り立ってから50年―住み込みのアルバイト、周造との出会いと結婚、二児の誕生と成長、そして夫の死。

『この先一人でどやって暮らす。こまったぁどうすんべぇ』

40年来住み慣れた都市近郊の新興住宅で、ひとり茶をすすり、ねずみの音に耳をすませるうちに、桃子さんの内から外から、声がジャズのセッションのように湧きあがる。捨てた故郷、疎遠になった息子と娘、そして亡き夫への愛。震えるような悲しみの果てに、桃子さんが辿り着いた、圧倒的自由と賑やかな孤独とは―」

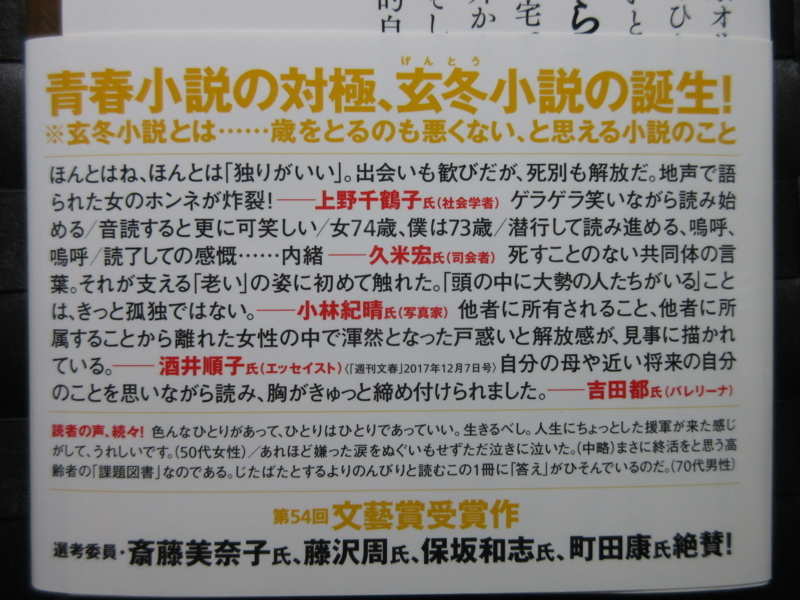

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には「青春小説の対極、玄冬小説の誕生!!」「*玄冬小説とは・・・・・・歳をとるのも悪くない、と思えるような小説のこと」と書かれています。

また、以下のような推薦文が寄せられています。

「ほんとはね、ほんとは「独りがいい」。出会いも歓びだが、死別も解放だ。地声で語られた女のホンネが炸裂!」―上野千鶴子氏

「死すことのない共同体の言葉。それが支える『老い』の姿に初めて触れた。『頭の中に大勢の人たちがいる』ことは、きっと孤独ではない」―小林紀晴氏

さらに、アマゾンには「文藝賞全選考委員絶賛!!」として、以下のように書かれています。

「東京オリンピックの年に上京し、二人の子どもを産み育て、主婦として家族のために生き、夫を送って「おひとりさまの老後」を迎えた桃子さんは、戦後の日本女性を凝縮した存在だ。桃子さんは私のことだ、私の母のことだ、明日の私の姿だ、と感じる人が大勢いるはず」―斎藤美奈子氏

「宮澤賢治『永訣の朝』にある『Ora Ora Orade Shitori egumo』のフレーズ。それを悲しみのうちに死ぬの意ではなく、独り生きていく『自由』と『意欲』に結びつけた。『老い』をエネルギーとして生きるための、新しい文学が生み出された」―藤沢周氏

「人の気持ちは一色ではないということを、若竹さんはよくぞ摑んだ。年を経たからこその、若々しい小説」―保坂和志氏

「取り返しのつかない命のなかで、個人の自由や自立と、その反対側にある重くて辛いものも含めた両方を受け取って、人生を肯定的にとらえるまでにいたったのが見事」―町田康氏

この小説の冒頭は以下のように始まります。

「あいやぁ、おらの頭(あだま)このごろ、なんぼがおがしくなってきたんでねべが どうすっぺぇ、この先ひとりで何如(なんじょ)にすべがぁ」

このディープな東北弁が全篇にわたって何度も登場するので、読みにくいと感じたりもするのですが、方言が桃子さんのモノローグをリアルにしていることは否めません。なんでも、「東北弁とは最古層のおらそのものである。もしくは最古層のおらを汲み上げるストローのごときものである」そうです。桃子さんの頭の中には複数の人間の声が行き交います。精神科医なら、必ず病名をつけるような症状ですが、その声はこれまで生きてきた桃子さんの各年代の声なのでした。

桃子さんの頭に異変が起こり始めたのは、夫の周造さんが亡くなってからです。周造さんはたった1日寝込むでもなく心筋梗塞であっけなくこの世を去りました。桃子さんは周造さんの死を心のどこかでいまだに受け入れられないでいるのですが、本書には以下のように書かれています。

「桃子さんの心のうちの柔毛突起ひと群れ、ゆらゆらと立ち上がり、

死んだ、死んだ、死んだ、死んでしまった ふわりふわりとあっちゃこっちゃに揺れ動く。はじめ誰の目にも止まらない毛ほどの繊細な動きだったのが静かに隣を動かしまたその隣を動かし、やがて小さな波紋となりさざ波となり瞬く間に広がって、しだいに大きなうねりとなり四方に広がり、ついには波動激動、

死んだ死んだ死んだ死んだ死んだ死んだ死んだ死んだ死んだ」

この「死んだ死んだ死んだ死んだ死んだ死んだ死んだ死んだ死んだ」は延々と続きます。少しだけ言い回しを変えて続きます。そして桃子さんは次のように言うのでした。

「ああ、くそっ、周造、いいおとごだったのに

周造、これからだすどきに、なして 神も仏もあるもんでね、

神も仏もあるもんでね かえせじゃぁ、

もどせじゃぁ かえせもどせかえせもどせかえせもどせかえせ

もどせ かえせもどせかえせもどせ神さまバカタレかえせもどせ

かえせもどせかえせ仏さまいるわけねじゃくそったれ

かえせもどせかえせもどせかえせってば」

この神仏をも呪う言葉には、桃子さんの深い悲しみが表れています。

拙著『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)の第一信「愛する人を亡くすということ」の冒頭、わたしは「あなたは、いま、この宇宙の中で一人ぼっちになってしまったような孤独感と絶望感を感じているかもしれません。誰にもあなたの姿は見えず、あなたの声は聞こえない。亡くなった人と同じように、あなたの存在もこの世から消えてなくなったのでしょうか」と書きました。フランスには「別れは小さな死」ということわざがあります。愛する人を亡くすとは、死別ということです。愛する人の死は、その本人が死ぬだけでなく、あとに残された者にとっても、小さな死のような体験をもたらすと言われています。もちろん、わたしたちの人生とは、何かを失うことの連続です。わたしたちは、これまでにも多くの大切なものを失ってきました。しかし、長い人生においても、一番苦しい試練とされるのが、あなた自身の死に直面することであり、あなたの愛する人を亡くすことなのです。最愛の夫を亡くした桃子さんの悲しみを、著者は以下のように書いています。

亭主に死なれた当座は周造が視界から消えたということより、周造の声がどこを探してもどこからも聞こえないということのほうがよほど堪えたのだった。周造の死は到底受け入れ難く、耳の奥が熱くなるほど周造の声を探して耳を澄ませていた。

心も体もへとへとなのに横になると目が冴えて眠れない。ほぼ一睡もしないで明け方を迎えて、ああ今日も周造がいない一日が始まるのかと思った。そんな日が何日も続いた夜、布団に横になって目ばかりぎらつかせて、そのくせ何も見ていなかった。もうこの先何もないように思われた。そのとき、疲れているんだろ、俺が朝まで見守っててやる。だから休みなさい。突然、周造の声が聴こえたのだ。驚いて話しかけようとする桃子さんに寝ろ、寝ろと強い調子で言うのだった。周造、いるのがここに。ほんとにいるだが。暗闇に話しかけた。うれしかった。ほんとうに。体全体に優しい重みが加わって体は脱力してとろけそうになるほどなのに、目は覚醒している。体を動かしたら消えていなくなりそうで、眠ったらいってしまうようで、でもそのまま眠りに引き込まれていった。

それから周造の声が聴こえるようになった。

(『おらおらでひとりいぐも』P.112~113)

桃子さんは「周造はいる。必ず周造の住む世界はある」と思いました。夫を亡くして初めて、「目に見えない世界があってほしい」という説実が生まれたのです。そして、桃子さんは自分の変わりように目を見張りました。それまでは現実の世界に充足していて、そんなことは考えたこともなかったのです。自分は戦後に教育を受けた新しい人間であり、科学的でないことは受け入れないと頑なに思っていました。そんな世界を吹聴する人を旧弊とひそかに軽蔑してもいました。ところが、そんな彼女がこれまで培ってきたものは全部薄っぺらなものに思えてきたのです。

体が引きちぎられるような悲しみがあるのだということを知らなかった。それでも悲しみと言い、悲しみを知っていると当たり前のように思っていたのだ。分かっていると思っていたことは頭で考えた紙のように薄っぺらな理解だった。自分が分かっていると思っていたのが全部こんな頭でっかちの底の浅いものだったとしたら、心底身震いがした。

もう今までの自分では信用できない。おらの思っても見ながった世界がある。そごさ、行ってみって。おら、いぐも。おらおらで、ひとりいぐも。

(『おらおらでひとりいぐも』P.114~115)

そして、桃子さんは「死」の真実を悟り、次のように言います。

「あのどきにおれは分がってしまったのす。死はあっちゃにあるのではなく、おらどのすぐそばに息をひそめで待っているのだずごどが。それでもまったぐといっていいほど恐れはねのす。如何(なじょ)って。亭主のいるどころだおん。如何って。待っているからがらだおん。おらは今むしろ死に魅せられでいるのだす。どんな痛みも苦しみもそこでいったん回収される。死は恐れではなくて解放なんだなす。これほどの安心はほかにあったべか。安心しておらは前を向ぐ。おらの今は、こわいものなし。なに、この足の痛みなぞ、てしたごどねでば」

ここで桃子さんが語っていることは宗教的であり、今どきの言葉を使えばスピリチュアル的ですが、彼女の東北弁がその臭みを消しています。

さらに桃子さんは「死」だけでなく、「老い」の真実も語ります。

声を潜めて言うのだけれど、ひょっとしたら、おら死なないがもしれねというものなのだ。老いというのもひとつの文化でながんべか。年をとったらこうなるべき、という暗黙の了解が人を老いぼれさせるのであって、そんな外からの締め付けを気にしてどうする、そんなの意に介さなければ、案外、おら行くとごろまで行けるかもしれぬ、と考えたのだ。とはいえそこまでの長命を望んでいるかというと首を傾げる。といって積極的に死にたい理由もない。そこまで厚かましく拘泥しなくても、見られるものはしっかりと見ておきたいぐらいには思っている。

(『おらおらでひとりいぐも』P.146)

このように、本作は「老いること」と身近な人を失う「喪失感」を描いていますが、時折まじえられる東北弁の力を借りて、デリケートなテーマに対して正面から取り組んでいます。老人小説であり、グリーフケア小説だと言えますが、桃子さんの心を描写しただけで一冊の本にしてしまった著者の筆力には脱帽です。一貫して桃子さんの「意識の流れ」を追っているところが秀逸です。 「意識の流れ」といえば、わたしは、この読書館でも紹介した玄侑宗久氏の小説『アミターバ 無量光明』を連想しました。難治のガンを患って入院した女性が、懸命に支える娘や婿たちに感謝しながら、徐々に自分の死を受け容れる物語です。病の進行とともに時間が溶けだし、亡き夫が若い姿で現れたりしますが、終にその時を迎えた主人公が見たものが感動的です。

『アミターバ 無料光明』の主人公のモデルは著者の義母で、その方は実際に亡くなられたようです。80歳を前にして、彼女は肝臓ガンで病院に入院します。その闘病、死、そして死後の様子を、本人の語りで綴るという物語です。死後の様子を綴るということは、すなわち死者が語っているわけです。臨死体験が描かれている小説は珍しくありませんが、『アミターバ 無量光明』ではもはや臨死を超えた「死後体験」が生き生きと描写されているのです。自身の葬儀の場面なども故人が詳しく観察し、報告しており、これはもう前代未聞ではないでしょうか。

それも、「闘病」「死ぬ瞬間」「死後の世界」といったように区切って書かれているわけではありません。主人公の意識は変化を遂げつつも、あくまで1人の人間としての思いや考えや体験がそのまま連続して語られているのです。病と治療の痛みに耐えて過ごす時間があるかと思えば、亡くなった夫が病室にやってきたり、娘婿の僧侶と来世について語り合ったりします。また、天使のような少女が現れたり、死を迎えて光となって残された者たちの間を舞ったり・・・・・すべてが連続しているのです。わたしは、『おらおらでひとりいぐも』と『アミターバ 無量光明』を続けて読めば、「死別」「老い」「死」「死後」とすべてがつながってゆくことに気づきました。そうすれば、死の「おそれ」や死別の「悲しみ」は消えていくのではないでしょうか。まさに、拙著『死が怖くなくなる読書』(現代書林)の世界です。

最後に、この小説は死者のサポートによって書かれたように思います。

芥川賞の受賞会見で、著者の若竹氏に対して読売新聞の記者が「小説を書き始めたきっかけが、ご主人が亡くなった直後に小説講座って通われていますけども、ご主人がご存命のときに書き物をされてると、千佐ちゃんが芥川賞かな、直木賞かなっておっしゃってたそうですね」と質問しました。 著者は「はい」と言ってじゃら、亡き夫に対して「もう、和美さん、私、やったよっていうことですかね」とのメッセージを送りました。

このことを知って、わたしは深い感銘を受けました。 もちろん、亡きご主人が生前から奥さんの才能を信じていたということもあるでしょうが、やはり見えない世界から支えてくれていたように思います。『唯葬論』(サンガ文庫)で述べたように、すぐれた小説を含むあらゆる芸術作品が生まれる背景には作者の「死者への想い」があり、作者は「死者の支え」によって作品を完成させると、わたしは考えています。その考えが間違っていないことを確認しました。