- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1537 小説・詩歌 『死者の書・口ぶえ』 折口信夫著(岩波文庫)

2018.03.02

『死者の書・口ぶえ』折口信夫著(岩波文庫)を再読しました。

持統女帝に処刑されて二上山に葬られた滋賀津彦(大津皇子)の霊魂が目覚める物語。二上山の峰の間に現れた阿弥陀仏に導かれ、当麻寺に身を寄せた藤原南家郎女(中将姫)が蓮糸で曼荼羅を作成する物語。その2つの物語が複雑に重なり合った小説で、日本幻想文学史上に残る傑作とされています。

カバー表紙の絵

カバー表紙の絵

本書のカバー前そでには、以下のように書かれています。

「『した した した。』雫のつたう暗闇、生と死のあわいに目覚める『死者』。『おれはまだ、お前を思い続けて居たぞ。』古代世界に題材をとり、折口信夫(1887-1953)の比類ない言語感覚が織り上げる物語は、読む者の肌近く忍び寄り幻惑する。同題の未発表草稿『死者の書 続編』、少年の眼差しを瑞瑞しく描く小説第一作『口ぶえ』を併録。(注・解説=安藤礼二)」

本書の「目次」は以下のようになっています。

「死者の書」

「死者の書 続篇」

「口ぶえ」

注解

解説(安藤礼二)

関連系図

関連地図

『死者の書』を読んで、誰もが感じるのが折口信夫のオノマトペ(擬態語・擬声語)の素晴らしさです。冒頭の「した した した。」という墓の中で水が滴る音、「ほほき ほほきい ほほほきい―。」という鶯の鳴き声、「つた つた つた。」という闇の中の足音・・・・・・『風の又三郎』で「どっどど どどうど どどうど どどう」と書いた宮沢賢治にも通じる感性であり、強烈に読者の記憶に刻まれます。

『儀式論』(弘文堂)を書き上げるにあたって、わたしは膨大な文献を参考にしましたが、その中でも特にわが心に響いたのが折口信夫の一連の著作群でした。この読書館でも紹介した『古代研究1 祭りの発生』、『古代研究2 祝詞の発生』、『古代研究3 国文学の発生』、『古代研究4 女房文学から隠者文学へ』などで折口の壮大な古代学の一端を紹介しましたが、まさに折口は、師の柳田國男とともに「日本人とは何か」を追求した「知の巨人」でした。

折口は、日本人の「魂」の行方についても思いを馳せました。

たとえば、『古代研究3 国文学の発生』に収められている「常世国と呪言との関係」では、以下のように常世国についての考察が行われています。

「とこよはもと、絶対永久(とこ)の『闇の国』であった。それにとこと音通した退く・底などの聯想もあったものらしく、地下あるいは海底の『死の国』と考えられていた。『夜見の国』とも称える。そこに転生して、その土地の人と共食すると、異形身に化してしもうて、その国の主の免しが無ければ、人間身に戻ることはできない。蓑笠を著た巨人―すさのをの命・隼人(竹笠を作る公役を持つ)・斉明紀の鬼―の姿である。ときどき人間界と交通があって、岩窟の中の阪路を上り下りするような処であった。その常闇の国が、だんだん光明化していった」

「夜見の国」から「黄泉の国」へ・・・・・・このあたりの言葉のダイナミズムには、大いにインスピレーションを与えられました。折口が探究した日本人の霊魂観は、拙著『唯葬論』(三五館)の「他界論」でも紹介しています。

そんな折口は民俗学者だけでなく、文学者としても超一流でした。「釈迢空」の筆名で書かれた彼の文学上の代表作こそが『死者の書』です。わたしの父は國學院大學文学部出身で、折口学の香りを嗅いで日本民俗学の事業化としての冠婚葬祭業の道を進みました。折口に心酔していた父は中央公論社から刊行されていた『折口信夫全集』を買い揃え、自宅の書斎に置いていました。その影響でわたしも折口には少なからぬ関心を抱き、高校生の頃に『死者の書』を読んでみましたが、苦心してストーリーを追うのがやっとで、同書の持つ深奥な精神世界を理解するまでには至りませんでした。

その後、2007年に川本喜八郎監督が『死者の書』をアニメーション映画化しました。宮沢りえ、能楽師の観世銕之丞らが声優を務めましたが、原作の幻想性をうまく再現していました。わたしも映画館で観賞し、DVDも購入しましたが、実写ではなくアニメーションゆえに成功したと思います。

また、『死者の書』(近藤ようこ)を読みました。いま最も注目されている漫画家の1人である近藤ようこ氏が『死者の書』の作品世界を漫画で見事に再現してくれました。折口民俗学に憧れて國學院大學文学部文学科に進学したという近藤氏だけに、『死者の書』への思い入れの深さは他人には測り知れないものがあります。その画風もそこはかとない無常観を漂わせており、能の世界にも通じる『死者の書』の雰囲気をよく伝えてくれます。

この近藤版『死者の書』を読んでから、本書を読んだところ、じつにスムースに作品世界に入っていくことができました。それにしても、折口の『死者の書』はなぜ、あれほど読みにくかったのか。冒頭の滋賀津彦(大津皇子)や耳面刀自が物語の本筋に関係ないことが最大の原因であるとされています。また、そのために、昭和14年の最初の執筆時点と昭和18年の単行本化の時点で物語の構成順序が大きく変わっているのです。

折口は雑誌に連載された『死者の書』の第1回目と第2回目を成り立たせている最も重要なシーンを入れ替えました。本書の「解説」で、安藤礼二氏は「時間の経過通りに信仰していた物語を一旦ばらばらに切り離し、あらためて映画のモンタージュのように自由につなぎ合わせたのだ。物語を流れる時間は錯綜し、物語の筋は混乱する。その結果、作品は謎に満ち、複雑な陰影をもつことになった」と書いています。ちなみに、折口自身は「『死者の書』に映画の影響はあるかもしれない」と語っています。

気鋭の文芸評論家である安藤礼二氏は、2004年に刊行された『初稿・死者の書』(国書刊行会)で、『死者の書』をオリジナルな形で読めるようにしてくれました。安藤氏は本書『死者の書・口ぶえ』の解説も担当していますが、これが素晴らしい仕上がりになっています。

また、本書の巻末には『死者の書』登場人物(皇族・藤原氏・大伴氏)の系図や『死者の書』・『口ぶえ』に関連する地図がついています。これで、作品中の人間関係、山川・寺社の位置関係、土地柄などが明確にイメージしやすくなりました。

『死者の書』はさらに変貌を遂げました。昭和22年7月に雑誌「八雲」に発表された「山越しの阿弥陀図の画因」(『折口信夫全集』32巻)を、「山越しの弥陀」として巻末に付し、本文に若干の改変を加えて角川書店より再刊されたのです。安藤氏は、「『山越しの阿弥陀図の画因』によって、『死者の書』のなかに秘められていた謎の一部が解き明かされるとともに、その謎はより深められてしまった。つまり折口は、意識的に、もしくはある部分までは無意識的に、作品に込められた謎をより重層化していくような形で、『死者の書』に手を入れ続けたのである」

本書には少年の眼差しを瑞瑞しく描いた「口ぶえ」という短編小説が収録されていますが、「解説」で安藤氏は以下のように述べています。

「ほとんど自伝的な『私小説』ともいえる『口ぶえ』の主題となったのは、父の死や二度におよぶ自殺未遂、さらには落第による傷心の一人旅が行われた自身の中学校時代の記憶、『すべての浄らかなものと、あらゆるけがらわしいものとが』渾然一体となった記憶の再現である」

安藤氏は「解説」で「日想観」にも言及し、「日想観によって、人は『死』を超えることができる」と述べています。日想観とは、二つの頂の間に沈む日輪を観想し、極楽がある西方浄土に思いを馳せ、魂を浄土に飛ばす瞑想法であり、イメージ・トレーニングです。戦乱が続き、明日の命もわからないような時代を生きる人々は、このような方法で「救い」を求めたのでした。その「救い」のイコンこそが「山越阿弥陀図」です。折口信夫は、このイコンについて、「山越しの阿弥陀図の画因」という優れた論考を書き遺したのでした。

『山越しの阿弥陀図の画因』で、折口は以下のように述べています。

「四天王寺には、古くは、日想観往生と謂われる風習があって、多くの篤信者の魂が、西方の波にあくがれて海深く沈んで行ったのであった。熊野では、これと同じ事を、普陀落渡海と言うた。観音の浄土に往生する意味であって、びょうびょうたる海波を漕こぎきって到り著つく、と信じていたのがあわれである」

この一節について、安藤氏は以下のように述べます。

「おそらくこの一節には、『口ぶえ』で提出され、若き折口信夫に取り憑いて離れなかった自死の問題も交響しているのだろう。しかも日想観によって、海に溶け入る太陽とともにもたらされる死は、単なる自殺ではなかった。死に魅入られ、死に近づきながらも、死を超えてゆくこと。それが折口の生涯のテーマであったはずだ」

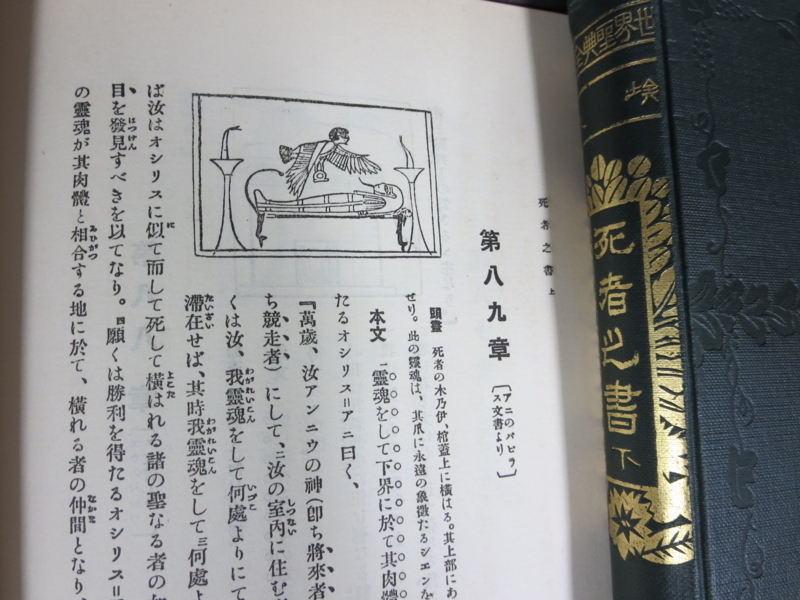

『死者之書』(『世界聖典全集』)

『死者之書』(『世界聖典全集』)

この日想観は、折口の信仰およびさらなる「習合」の問題として展開されていったとして、安藤氏は以下のように述べています。

「単行本となった『死者の書』の『日想観』は、『古代の幻想』のなかで形になった列島の固有信仰と仏教の『習合』の有様を描いただけではなかった。折口は『死者の書』のカバーを、自身も『琉球の宗教』(『世界聖典外纂』所収)を寄稿した世界聖典全集を構成する重要な巻であり、英語からの重訳ではあったがはじめて完全な紹介がなされたエジプトの『死者之書』(上下二巻、1920年)から選んだ図版、第89章の『オシリスの霊魂』で飾っていたからだ。つまり滋賀津彦が郎女によって再生するという物語は、キリストの復活と重ねあわせることも可能なエジプト神話、ばらばらに切断された大神オシリスが妻であり妹である女神イシスによって冥界の神として復活するという、世界神話との『習合』さえ想定されていたのだ」

そして、安藤氏は「死者の書 続篇」では、より規模が拡大された諸宗教の「習合」を描くことが意図されていたと推測し、こう述べるのでした。

「光り輝く日輪の教え、すなわちキリスト教異端ネストリウス派の教えがアジアに伝来し変容して形になった『景教』と、空海が列島にはじめて将来した、宇宙の中心に位置する太陽神である大日如来から森羅万象が無数の度合いをもった光として流出する『曼荼羅』が、新たな『日想観』として一つに融合する様を、折口はまざまざと幻視していたのではないだろうか」

それにしても、安藤氏の折口論は非常に説得力があり、腑に落ちます。

この後、わたしは『霊獣「死者の書」完結篇』(新潮社)、『神々の闘争 折口信夫論』(講談社)、そして538ページの大著『折口信夫』(講談社)といった一連の安藤氏の著作を読み進めていくのでした。