- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.03.20

『折口信夫 日本の保守主義者』植松和秀著(中公新書)を読みました。

まことに読み応えのある名著でした。いや、中公新書を見直しました。

著者は1966年(昭和41年)京都市に生まれ。京都大学法学部卒業。京都大学法学部助手などを経て、京都産業大学法学部教授。専攻は日本政治思想史、比較ナショナリズム論です。わたしより3つ年下で、この読書館でも紹介した『折口信夫』の著者である安藤礼二氏よりも1つ年上ですね。

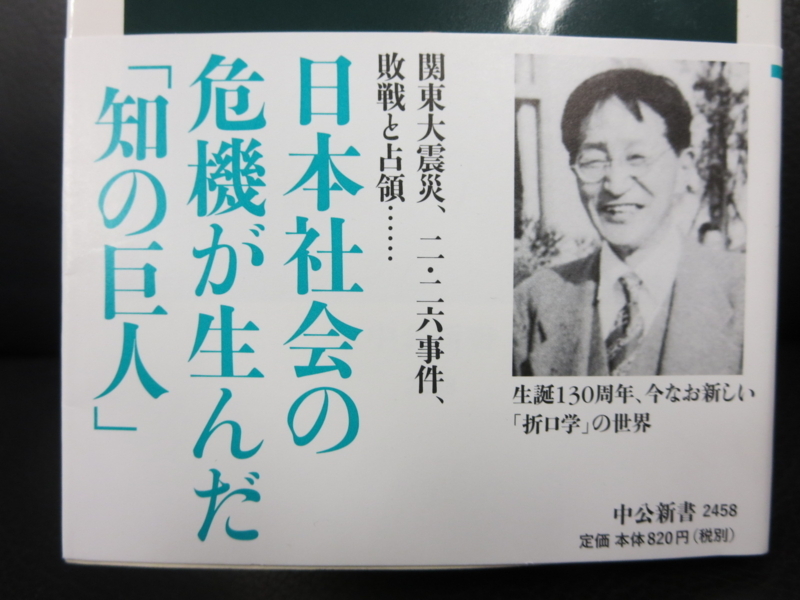

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「生誕130周年、今なお新しい『折口学』の世界」というキャプションのついた折口信夫の笑顔の写真とともに、「関東大震災、二・二六事件、敗戦と占領・・・・・・日本社会の危機が生んだ『知の巨人』」と書かれています。

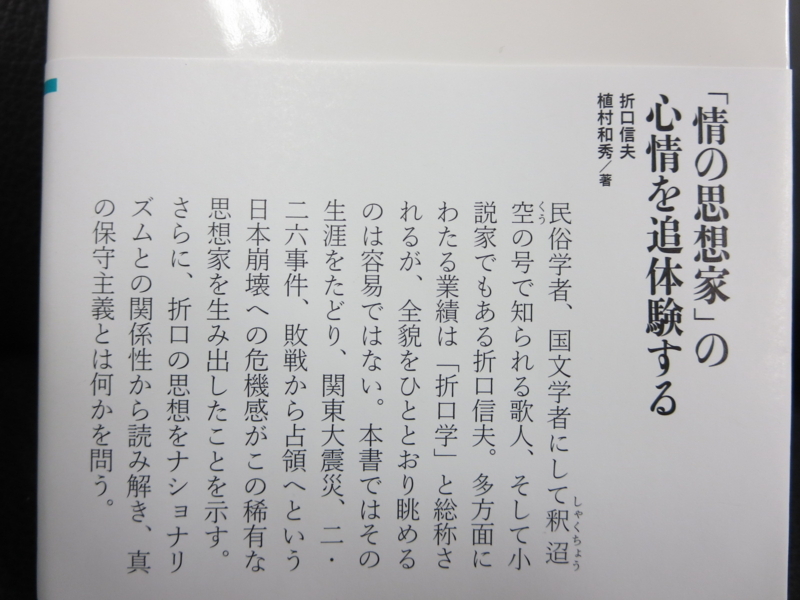

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、「『情の思想家』の心情を追体験する」として、以下のように書かれています。

「民俗学者、国文学者にして釈迢空の号で知られる歌人、そして小説家でもある折口信夫。多方面にわたる業績は『折口学』と総称されるが、全貌をひととおり眺めるのは容易ではない。本書ではその生涯をたどり、関東大震災、二・二六事件、敗戦から占領へという日本崩壊への危機感がこの稀有な思想家を生み出したことを示す。さらに、折口の思想をナショナリズムとの関係性から読み解き、真の保守主義とは何かを問う」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに」

序章 日本社会の危機―近代化以降のすさみ

第一章 国学の再定義―二・二六事件への憤りと憂い

第二章 戦争、そして敗戦―言葉への責任と怒り

第三章 神道と天皇―日本社会存続のために

第四章 文学への情熱

第五章 民俗学の発見

「おわりに」

「あとがき」

「参考文献」

「はじめに」の冒頭を、「際立つ思想性」として、著者は以下のように書きだしています。

「本書の主人公である折口信夫(1887~1953)は、日本社会の未来を問い続けた思想家である。思想家の中沢信一が強調するように、『古代から来た未来人』である。異質な人、過去から未来を開く人、先駆的な思想家である。それなのに本書は、折口を同時代のなかに連れもどし、思考の細部を見ようとする。折口を矮小化したいのではない。折口の心情に寄り添いたいのである」

続けて、著者は折口信夫について以下のように述べます。

「折口は、日本社会存続のために、日本社会の成立を探求し、それによって、何を守るべきか、何を変えるべきかを明らかにしようとした。折口は、日本社会を愛していた。もっと正確に言うと、日本社会に暮らす人間たちを愛していたのである」

具体記に折口とはどういう人物であったのか。著者は述べます。

「明治の半ばに生まれ、大正期に壮年を過ごし、昭和戦前期には大家として令名高く、戦後にも探求を続けて66歳で亡くなった。短歌会の大御所であり、国文学者、民俗学者として著名である。歌を作り、『万葉集』や『源氏物語』を研究し、村々の祭りや宮中の儀礼に通じていた。

多くの人に愛された『死者の書』という小説の作者であり、美しく深い味わいのある詩の作者でもある。芸能史という分野を作り上げ、国語学に重要な足跡を残し、神道研究で重んじられた。実に多面的な人で、多面的すぎて全体像を理解されてこなかった人である。しかも、とてつもなく変わっている。異人というか、人外の雰囲気を放つほどの異風の人である」

著者は「折口は、異界からの声のような歌を作る」といいます。なぜかはわからぬままに、心にしみ入ってくる歌が多いとして、述べます。

「保守主義の敵である急進主義は、未来のために過去を捨てようとする。明治維新以降の日本政府の基本的な立場であり、マルクス主義などを信仰する革命家たちの立場である。これに対して折口風の保守主義は、未来のために過去を問い、過去にこだわって未来を作る。華々しさには欠けるものの、社会を固守しようというものではない。社会の自由な展開は、過去からしか生み出されない、と考えるのである」

続けて、著者は以下のように述べています。

「このような折口が日本社会の未来を追求すると、社会に暮らす人びとの心情を重視することとなる。人びとの心情をできるかぎり尊重し、迷信は野蛮なのですべて廃止しよう、という方針にはならない。大切に思う心を傷つけず、門松や祭礼など、不思議なしきたりにも未来につながるものを見出していこうとする」

「折口思想と日本社会」として、著者は、折口を多面的な活動へと突き動かしたのは、日本社会の未来に対する深刻な危機感であったと指摘します。過去が急速に失われていくのに、未来への展望が見えないままでは、日本社会は崩れてしまう。これが昭和期に折口が抱いた危機感でした。この頃、日本は第一次世界大戦の戦勝国として、世界強国の地位にのし上がっていました。しかし折口は、日本社会から人間らしい心や情熱が失われていると考え、日本社会を存続させる方策を探求したのです。そして、折口は、文学的創作や国文学研究、民俗学研究の社会的意義を主張しました。

折口は、日本が人間的なものとして存続してほしかったとして、「礼譲」というキーワードを持ち出し、以下のように述べています。

「『礼譲』という言葉で、理口は、秩序とうるおいを表現し、礼譲ある社会の保守を日指したのである。折り目正しく、きちんとして心のこもった、礼節あり人情味あふれる人間関係を守りたかった、ということである。

折口によれば、日本社会の礼譲は、古典への愛着が守ってきた。『古事記』『日本書紀』『万葉集』のような古典を読んだり、『生活の古典』としての年中行事を行ったりすることによって、『何となく背景のある、うるおいのある生活を求める』心が満たされてきたのである」

この年中行事のことを「生活の古典」と呼ぶ折口の感性に、わたしは深い感銘を受けました。わたしも、「書物の古典」と「生活の古典」の両方を大切にして、それらを日本人が忘れないお手伝いがしたいです。

「サンデー毎日」2018年2月11号

「サンデー毎日」2018年2月11号

著者は「しんどい生活には、心も情熱もない。これに対して、人びとの心がふれあい、情熱が燃える生活には、活気がある」として、「折口による文学的創作と国文学・民俗学の研究は、日本社会の活性化、日本人の心と情熱の活性化を目指したものであった。そこで折口が重視するのが、信仰である。文学の発生にも年中行事の発生にも、信仰がある。社会発生の原動力は信仰であり、信仰が社会全体を根本的に支えている、と主張したのである」と述べています。

折口は「日本社会の場合、その信仰は後世に神道と呼ばれるものであり、外来の信仰はそのなかに適宜取り込まれてきた」と断言します。そして折口にとって、神道の由来を探究し、その信仰を活性化させることが急務でした。危機が深刻に感じられるようになればなるほど、日本社会の固有信仰への問いは切迫していったのだとして、著者は以下のように述べます。

「江戸期以来の国学は、この問いのなかで再定義されていく。日本古典の研究だけでなく、日本社会の道徳感覚を支える実践的な学問として、さらにまた、神道信仰を支える神学として、折口は、『国学』という学問をもり立てようとする。あえて國學院大學に進学したときからの思い通り、儒学でも仏教でもなく、国学と神道こそが、折口思想の基軸なのである」

序章「日本社会の危機―近代化以降のすさみ」では、「信仰の危機」として、著者は以下のように述べています。

「過去から継承してきた文学が活力を発揮しなくなり、民俗の継承も途絶えてしまうと、未来の展望も過去の支えもなくなって、その社会は崩壊していく。その根本にあるのが信仰の危機である。こう考える折口にとって、日本社会の根拠は信仰にあった。『神道』と呼ばれる以前の信仰を探究しようとする折口の熱意は、社会の存続に対する関心の強さに根ざしていたのである」

そのような折口にとって、1945年の敗戦は、日本人が日本の神への信仰を失ったがゆえの敗北にほかなりませんでした。著者は「神を失ったがゆえに、社会の秩序やうるおいを尊重せず、ほしいままに自己流に行動し、反省することもない。大震災での虐殺者と二・二六事件の反乱者、無責任な戦争指導者は、このような意味で一列につながっていくのである」と述べています。

第一章「国学の再定義―二・二六事件への憤りと憂い」では、「国学の情熱」として、国学の四大人が取り上げられます。折口にとって国学の四大人とは、「日本を救うには日本の倫理道徳でなければならぬ」と考え、その把握に尽力した人々であり、それゆえ折口は、荷田春満、賀茂真淵、本居宣長、平田篤胤を四大人とし、知識の学問に徹した契沖をそこに入れませんでした。また折口は「国学者の情熱は日本人の道徳感覚の探究にあり、政治的理由によって暗殺を行うことにはない」と主張しました。著者は「折口において国学とは、知識のみの学問でも、日本国家を政治的に指導する学問でもなく、日本社会を日常的に支えようと志す学問なのである」と述べています。

国学とは何か。著者は、以下のように述べます。

「国学とは、個々人の日常生活を社会の道徳感覚の上にしっかりと立脚させ、立派な人間を作っていく学問なのであり、それゆえ折口は、國學院で礼譲の教育を施している、と言明できるのである。その折口にとって、道徳感覚は知識ではなく情熱に支えられるものであり、その情熱は、国学によって鍛錬された公憤の感情でなければならなかった。個人の感情の恣意的な発露は、たとえ気概を示すことはできても、社会の正義を踏み外しかねないからである」

第二章「戦争、そして敗戦―言葉への責任と怒り」では、愛情を注いでいた養子の春洋が陸軍中尉として硫黄島で戦死してしまった折口の悲しみが綴られています。折口の「硫黄島まではだまされていた」という回顧を重要視する著者は、以下のように述べます。

「おそらく、折口の戦争に対する認識は、アメリカ軍への敗北に次ぐ敗北というものではなかった。むしろ、日本軍が大勝利を何度重ねても敵に押されている、というものだったのではないだろうか。大本営の発表を基本的に信じていたとすれば、そうなるはずである。折口からすれば、戦争の責任者が神を畏れぬ虚言を吐くなどとは、とうてい考えられなかったのである」

第三章「神道と天皇―日本社会存続のために」の冒頭では、「神職への警鐘」として、著者は以下のように書きだしています。

「嘘が礼譲を破る―。折口にとってそれは、少数の政治家や軍人の資質の問題ではない。日本社会が過去からのつながりを多く失い、その自由な展開を進めるだけの活力を失っていることの現れである。折口は、日本の敗戦によって言葉の軽さや虚偽の背後にある信の浅さ、もしくはなさを思い知って、日本社会を根本的に支えてきた信仰が衰弱し、社会生活の秩序とうるおいが衰滅の危機にあると痛感したのである」

1946年8月の神職講演会で語り、47年10月に小冊子として神社新報社から刊行された「神道宗教化の意義」で、折口は神道の未来に警鐘を鳴らし、礼譲の再建を神職者たちに呼びかけました。たとえば、折口は以下のように述べています。

「若い時代を背負う人びとの心は荒れて、世のなかに礼儀や礼譲がなくなってきた。昔は日本では、長いあいだ礼譲が行われて、道徳を愛好する人が、沢山いると考えられたほど、正義の生活が続いた。われわれの生活から、すっかり宗教的な様式がなくなっていることがわかった今度の戦争である。われわれより年の上の人でも、礼譲と閑雅との精神がなくなっている」

また「神道の再建」として、著者は、折口が「しきたり」を「生活の古典」と呼び、習慣となった暗黙の合意に注目したことを指摘し、以下のように述べます。

「そこに『神に奉仕するものの頼りと、あやまちを罪と観ずる心特ち』を認め、その信仰起源を力説する。神道と民俗を宗教的信仰の見地からつなげる折口は、神道を古代の社会生活につなげて、国学を総合担当の学問に指定した。神道の語義を解説するなかで、折口は、神道と国学のつながりに注意を促すのである」

ところで、戦争末期に一家で折口家に同居し、折口を支えた米津千之は、師を追想してこう述べています。

「折口先生の一番偉いところは、まず人柄が高い。その次に詩人なんです。その次が学者ですね。ところが、学者でも天下一と言われるんだから凄い。でも、折口先生の人間が立派だってことは知る人が少ないね」

この言葉は、とかく謎が多いとされる折口の人となりを説明しているということで貴重であると言えるでしょう。

第四章「文学への情熱」では、「折口信夫の昭和」として、昭和元年の1926年には40歳直前であった折口が、27年間の昭和の人生で大活躍したことが紹介されます。この活躍を支えたものこそ歌であったとして、著者は以下のように述べます。

「歌は、何よりもまず、折口の生涯の基軸であった。心動かされれば、折口は歌を詠む。歌によって社会の未来を示そうとする。昔の歌を通じて、昔の人の心の動きを追体験し、そこから昔の社会を知って、今後の日本社会を活性化させようとする。ただし、昔の人の心の動きを追体験し、昔の人たちが作っていた昔の社会を知るためには、歌を詠むだけでなく、総合的な学問が必要である。それゆえ折口は、古代人の社会生活を研究するために、国文学と民俗学という2つの学問分野に取り組み、先陣切って多くの人びとを引っ張ったのであった

折口が国文学と民俗学の両方に情熱を注いだ理由を、著者は以下のように述べます。

「古い文献と古いしきたり。この2つを総合して古代人の社会生活を復元したい。古代人の生活を復元して、活力の秘密を学問的に明らかにし、文学的創作に活かしたい。それによって、日本社会の未来を明るくしていきたい。折口の活力を支えた情熱は、このような心意に動かされてのものだったのであろう。研究者としても創作者としても、折口には独特の魅力がある。創作者としての折口は、歌を主とし、詩や小説にも実験的に取り組んだ。研究者としては、国文学と民俗学を主たる分野とし、国学や神道の研究をそこに連結させた。創作者の立場と研究者の立場は入り組んでつながっており、魅力的だが理解しにくい原因となっている」

「礼譲」という言葉に感銘を受けました

「礼譲」という言葉に感銘を受けました

本書『折口信夫 日本の保守主義者』を読んで、わたしが最も感銘を受けたのは「礼譲」という言葉でした。もともと「礼」とは儒教の言葉ですが、折口は神道を重んじました。おそらくは「礼譲」には神道も儒教も、さらには仏教さえも超えた普遍的な「人の道」が込められているのでしょう。著者は以下のように述べます。

「『礼譲』という言葉で、折口は、秩序とうるおいを表現し、礼譲ある社会の保守を目指そうとした。折り目正しく、きちんとして心のこもった、礼節あり人情味あふれる人間関係を守りたかったからなのである。社会がすさみ、人の心がすさむのは、無秩序で殺伐とした社会になってきたからである。折口は、愛する日本がそのような危機に陥る時節に立ち会う巡り合わせとなり、どうにかしたいと心急いだのである」

そこで文学に希望を話し、神道に情熱を注ぐのが、折口らしいところであるとして、著者は以下のように述べています。

「20世紀の風潮では、ここで政治に希望を託し、政治改革に情熱を注ぐ人が多い。しかし折口にとって、社会を根本で支えるのは信仰であり、社会を未来に導くのは文学であった。歌人や詩人、小説家に神道家、神道の神学を担う国学者。こういった人びとこそが、政治家よりも軍人よりも日本の未来に重要なのである」

「孤独と情熱」として、著者は「折口は、人間を愛していた」と喝破し、さらには以下のように述べます。

「その愛ゆえに、折口は、人間たちが組み立ててきた社会に熱烈な関心を持ち、社会の存続と発展のために情熱を注ぐ。人間は、1人では生きていけない。人間は大小さまざまな社会のなかにあり、社会によって生活を成り立たせている。人間を深く愛するからこそ、社会がどうすれば成り立つかを明らかにし、それによって多くの人の生活を支えていきたい。そう折口は願わずにはいられないのである」

折口の愛情は人間だけでなく、日本語に対しても向けられました。

「日本の言葉への愛」として、著者は以下のように述べます。

「文学を通じて社会を支えるとは、どういうことなのであろうか。折口には、言葉への愛がある。それゆえ、言葉を大切にしない人間への嫌悪感は強い。社会の継承と発展のために、継承されてきた言葉を大切にしなければならない。こう折口は確信する。言葉には過去の秘密と、未来への可能性が隠されているからである」

日本社会の持続性は根強く、宗教とも文学とも社会はつながっています。著者は「日本語の文学には、語り継がれてきた人外の言葉、社会の外からもたらされた言葉という原点の特徴が、どこか根強く残っているのではないだろうか」と述べるのでした。

また「呪詞と文学」として、異人の言葉を折口は、「呪詞」と呼んでいることを指摘し、著者は以下のように述べます。

「呪詞とは『まじっくの詞・唱え詞』であり、『神が、日本のなかの国々に現れて、国土の民に与えたと信ぜられる権威ある詞章』である。呪詞を語り継いでいくことは、社会の存続と発展にとって何より重要なことであり、そこに積み重ねられた努力のなかから、日本文学が派生的に発生してきた、と折口は考えたのである。それではなぜ、呪詞が社会の存続と発展にとって重要なのか。折口によれば、呪詞に込められた霊力が、呪詞を与えられた社会を守り、良くすると、当時の人が信じていたからである」

折口によれば、当時の人にとって「歴史は、人びとの生活を保証してくれる」ものでした。歴史は社会を支え、村の歴史は村の社会を支えるのです。「その歴史を語り、伝承を続けて行くと、村の生活が正しく、良くなっていく」はずなのであり、祭事などで語り継がれる呪詞は、人びとの生活に礼譲を、すなわち、秩序とうるおいを与えてくれました。そうして大切にされた言葉の中から、文学が発生するのだとして、著者は「創作意識のない非文学のなかから、創作意識のある文学が、それを受け取る読者の成立とともに発生してくるのである」と述べています。

続けて、このような宗教と文学のつながりは、はるか昔の一度限りのこととはされないとして、著者は述べます。

「関係のある社会が存続するかぎり、何度でも繰り返しうるものとされる。宗教が社会を支え、宗教から文学が派生する。社会を支える信仰が活性化されれば、文学は再び発生し、文学が活性化して社会を導けば、社会は良くなっていく。社会に秩序とうるおいを与えるのは、政治や経済よりも はるかに、宗教と文学なのである」

第五章「民俗学の発見」では、「『古代研究』と沖縄」として、著者は以下のように述べています。

「折口は、『古代研究』の大著刊行によって、国文学と民俗学の総合的活用を宣言することとなった。日本古代の探究は、両者を組み合わせて総合的に進めるのが適切である、と主張したのである。この宣言に至るに際して、重要なのはやはり、旅で得た実感であった。折口の旅は、地元の人の話を聞き、ひたすらに歩き、祭りを見学する、というものであった。古代の社会を明らかにしようと願うのであれば、古代の文献に加えて、後代の社会の実地調査を行うべきとするのである」

折口は、沖縄の島々を1921年7月から8月に訪問し、1923年7月から8月に再訪しました。沖縄への最初の旅について折口は、「私の半生においても、此ほどの喜びにみちた触発はなかった」と回想し、「日本の神道の古代の姿は沖縄で見えるものと思う」としています。著者は、「沖縄の社会は、信仰に支えられた社会として、日本本土よりも発生点に近い姿を留めている、と折口は実感したのである」と述べています。

「礼譲」とともに、わたしが本書を読んで最も感銘を受けた言葉が「生活の古典」です。著者は以下のように述べています。

「折口からすれば、社会は先人たちが作ってきたものであり、しっかりと存続してきた社会には、何らかの秩序とうるおいがあるはずである。年中行事を『生活の古典』と呼ぶ折口は、そこに現実の利益が見えなくとも、『古事記』『日本書紀』『万葉集』のような古典を読むのと同様に、「何となく背景のある、うるおいのある生活を求める」心が満たされると力説する。人間は、先人たちの『過去の生活を思うことによって慰めを感じる場合が多い』からであり、その感情から、『こういうしきたりがなぜ起ったかを調べたい気持ち』が起これば、過去とのつながりは、さらに親身なものとなるのである」

さらに年中行事について、著者は以下のように述べます。

「年中行事が共同的なものになるほど、それを継承していくための社会的秩序が必要となる。つまり、年中行事に参加する有資格者の選抜と育成が必要となり、それがまた、有資格者を選抜し育成する年中行事を必要としてくるのである。しかも、年中行事を通じて、社会とそれを支える信仰とが直接に、あるいはぼんやりと接続する。宗教的行事なのか習俗的行事なのか、はっきりしないものも多い。それを折口は、社会の底を支えるものとして大切にし、そこに込められた人間の思いを尊重しようと主張するのである」

わたしは今、年中行事についての本を書いていますが、折口の「生活の古典」という考え方には強く影響を受けました。著者は述べます。

「人間は、社会のなかにあり、信仰や民俗に支えられるなかで文学と芸能を発生させ、持続させていく。この発生の契機は、人と神の交通である。より正確に言えば、人と神との交流が、人にして神たる資格者を媒介にして、相互に通じ合う、というところにある。またそれゆえに、それらは持続的に継承され、後代に受け継がれえたのである」

「古典の研究」として、著者は以下のように述べています。

「古典とは、古い書物のことである。われわれの生活が、生きていくだけのものであったら、古典などはなくてもすむ。しかし、これがないと大変さびしい。たとえば、古事記・日本紀・万葉集などを読んでも、気分のうえの影響を問題にしなかったら、直接の利益というようなものは何もないかもしれない。しかし、これを読むことによって何となく、背景のある、うるおいのある生活が求められる、これと、ちょうど同じようなことが、実際生活にもある。民俗は、すなわち、生活の古典である」

続けて、著者は以下のように述べます。

「国文学者としても民俗学者としても、折口は、いわば古典の研究をしていたのである。受け継がれてきた文学や伝承に、昔の人の心情を感じ取り、心と心のふれあいを通じて、未来への活力を喚び起こす。心情の人である折口は、人と人との寄り添う心を大切にし、愛したのである」

そして「おわりに」の冒頭では、「心情の思想」として、著者は以下のように述べるのでした。

「折口の学問は、心情に基づいている。心のこもった、情熱的な学問であり、それゆえに、心情を共有できなければ、わかりにくい。折口の発想方法は、心を重んじ情を重んじるものである。心、心情、情熱、情念、感情を重視し、人間と人間の心のつながりを重視する発想である。折口にとっては、心のつながりに社会が成立し、そのつながりを成り立たせる鍵として、信仰を背負った言葉がある。言葉は過去の社会とのっながりを残し、社会の未来を開きうるものなのである」

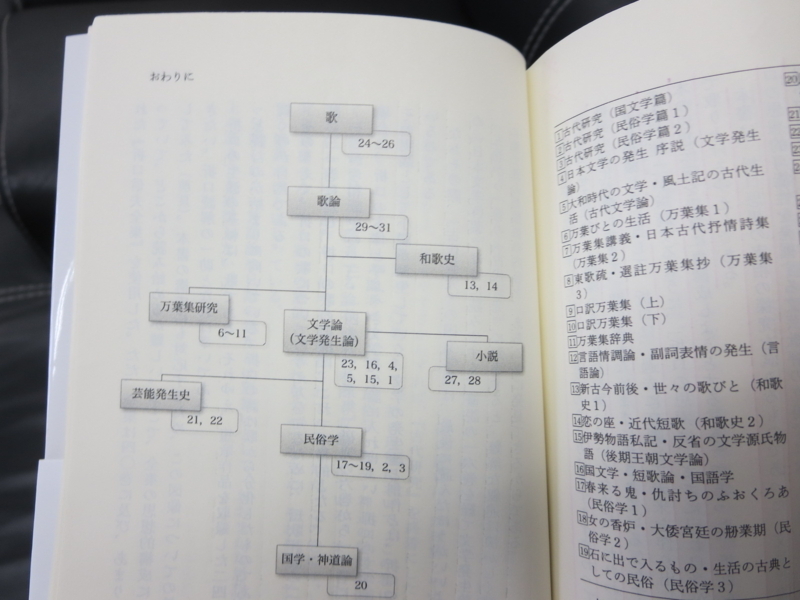

巻末には全集の見取り図が!

巻末には全集の見取り図が!

著者自身も述べていますが、安藤礼二氏の『折口信夫』が折口の思想的可能性を発掘する文芸批評の立場で書かれた書であるのに対し、本書は歴史学に近い政治思想史の立場で「折口が何を考えてきたのか」を整理し、できるかぎり再現していくことを試みた書です。安藤氏の『折口信夫』も名著ですが、本書も名著です。それにしても、わたしよりも若い研究者たちが折口信夫という「知の巨人」に挑む姿は大変頼もしく、また眩しくもあります。なお、本書の巻末には『折口信夫全集』の見取り図が掲載されています。これは嬉しかったですね。