- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.04.01

『街場の天皇論』内田樹著(東洋経済新報社)を読みました。

著者は1950年東京生まれ。思想家、武道家(合気道7段)。神戸女学院大学名誉誉教授。東京大学文学部仏文科卒。『寝ながら学べる構造主義』『日本辺境論』『下流志向』をはじめ多くのベストセラーがあります。そして、本書のテーマは「天皇」です。といっても、はっきり「天皇論」として書かれているのは、2016年8月の天皇陛下の「おことば」をめぐるいくつかの文章だけですが。それでも、非常に興味深い論考でした。

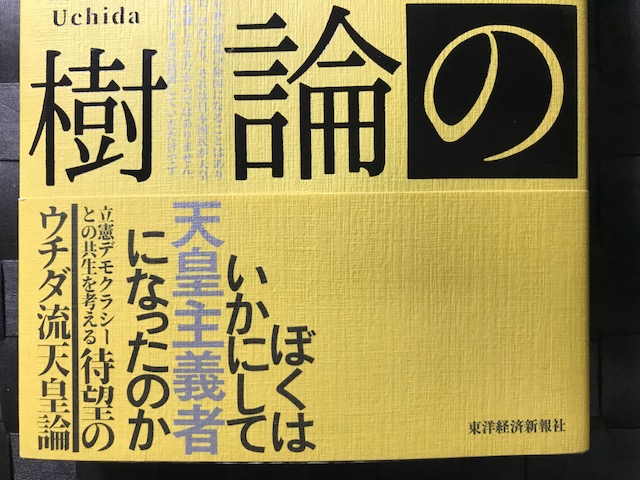

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「ぼくはいかにして天皇主義者になったのか」「立憲デモクラシーとの共生を考える待望のウチダ流天皇論」と書かれています。

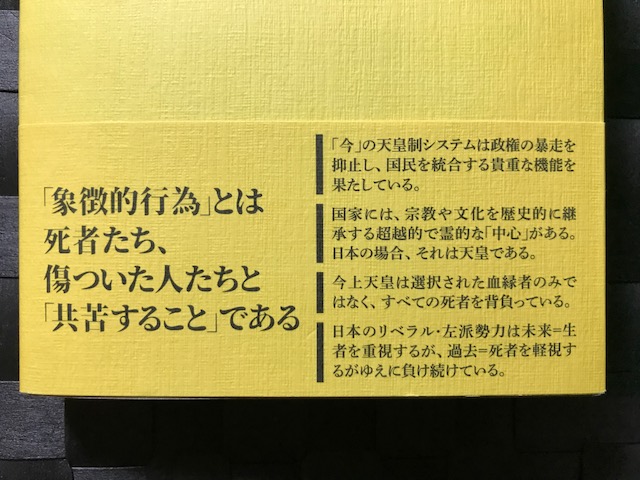

帯の裏には、以下のようなウチダ流「天皇論」の見立てが並びます。

◆天皇の「象徴的行為」とは死者たち、傷ついた人たちと「共苦すること」である。◆「今」の天皇制システムの存在は政権の暴走を抑止し、国民を統合する貴重な機能を果たしている。◆国家には、宗教や文化を歴史的に継承する超越的で霊的な「中心」がある。日本の場合、それは天皇である。◆今上陛下は選択された血縁者のみではなく、すべての死者を背負っている。◆日本のリベラル・左派勢力は未来=生者を重視するが、過去=死者を軽視するがゆえに負け続けている。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに」

1 死者を背負った共苦の「象徴」

わたしが天皇主義者になったわけ

改憲のハードルは天皇と米国だ

天皇の「おことば」について

天皇制、いまだ形成過程

「民の原像」と「死者の国」

「天皇制」と「民主主義」

安倍季昌さんと会う

僕が天皇に敬意を寄せるわけ

2 憲法と民主主義と愛国心

「大衆」の変遷

山本七平『日本人と中国人』の没解説

陸軍というキャリアパスについて

対米従属国家の「漂流」と「政治的退廃」

国を愛するとはどういうことなのか

改憲草案の「新しさ」を読み解く

―国民国家解体のシナリオ

「安倍訪米」を前にした内外からのコメント

―Japan Timesの記事から

歴史と語る

3 物語性と身体性

忠臣蔵のドラマツルギ―

世阿弥の身体論

武道の必修化は必要なのか?

いつかどこかで、ヒーローたちの足跡。山岡鐵舟

[特別篇]海民と天皇

「日本的状況を見くびらない」ということ

―あとがきにかえて

「はじめに」では、平成28年8月8日に発せられた「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」について、著者は述べています。

「この時の『おことば』をめぐる議論を振り返ると、今の日本の天皇制をめぐる特異な言説状況が俯瞰できることは確かです。ご記憶でしょうけれど、国民の多くは『おことば』を天皇の真率な意思表示として共感をもって受け止めましたが、安部政権は苦い顔をして天皇の退位の意思表示を受け止め、陛下の要望に反する有識者会議の報告を以てこれに報いました。『天皇は政治的発言をすべきではない』という原理的な立場から、これを手厳しく批判した人たちは保守派にもリベラル派にもおりました。その中にあって、『おことば』は憲法の範囲内で天皇の霊的使命を明文化しようとした画期的な発言であり、これを奇貨として古代に淵源を持つ天皇制と近代主義的な立憲デモクラシーの『共生』のかたちについて熟考するのは国民の義務であり権利でもあるというふうに考えたものは少数にとどまりました。僕はこの少数派の立場にあります」

1「死者を背負った共苦の『象徴』」の「私が天皇主義者になったわけ」でも、著者は「おことば」に言及します。今上天皇が皇太子時代から日本国憲法下の象徴天皇とはいかなる存在で、何を果たすべきかについて考え続け、その年来の思索をにじませた重い「おことば」であったと、著者は受けとめました。今上天皇は、象徴天皇には果たすべき「象徴的行為」があるという新しい天皇制解釈に踏み込んだというのですが、そこで言われた象徴的行為とは実質的には「鎮魂」と「慰藉」のことでした。死者たち、傷ついた人たちの傍らにあること、つまり『共苦すること(compassion)を天皇陛下は象徴天皇の果たすべき「象徴的行為」と定義したわけです。

日本国憲法第1条では、天皇を「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」であると定義しています。しかし、著者によれば、日本国民はこの「象徴」という言葉が何を意味するのかについて深く考えてきませんでした。著者は、「天皇は存在するだけで、象徴の機能は果たせる。それ以上何か特別なことを天皇に期待すべきではないと思っていた。けれど、陛下は『おことば』を通じて、『儀式』の新たな解釈を提示することで、そのような因習的な天皇制理解を刷新された。日本国憲法下での天皇制は『いかに伝統を現代に生かし、いきいきとして社会に内在し、人々の期待に応えて行くか』という陛下の久しい宿題への、これが回答だったと私は思っています」と述べます。

拙著『儀式論』(弘文堂)の中で何度も説いたように、儀式とは象徴的行為です。「儀式」と「象徴」は限りなく同意語といってもよく、わたしは天皇という存在そのものが「儀式王」であるとさえ思っています。続けて、著者は「象徴的行為」という表現を通じて、陛下は「象徴天皇には果たすべき具体的な行為があり、それは死者と苦しむものの傍らに寄り添う鎮魂の慰藉の旅のことであるという「儀式」の新たな解釈を採られたとし、「それが飛行機に乗り、電車に乗って移動する具体的な旅である以上、当然それなりの身体的な負荷がかかる。だからこそ、高齢となった陛下には「全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくこと」が困難になったという実感があったのだと述べます。

さらに、著者は以下のように述べるのでした。

「天皇の第一義的な役割が祖霊の祭祀と国民の安寧と幸福を祈願することであること、これは古代から変わりません。陛下はその伝統に則った上で、さらに一歩を進め、象徴天皇の本務は死者たちの鎮魂と今ここで苦しむものの慰藉であるという『新解釈』を付け加えられた。これを明言したのは天皇制史上はじめてのことです。現代における天皇制の本義をこれほどはっきりと示した言葉はないと思います。何より天皇陛下ご自身が天皇制の果たすべき本質的な役割について自ら明確な定義を下したというのは、前代未聞のことです」

著者は、天皇は伝統的に「シャーマン」としての機能を担ってきたのであり、その本質的機能は今でも変わっていないと述べます。「日本国民統合の象徴」という言葉が意味しているのはまさにそのことだからです。問題は、鎮魂すべき「死者」とは誰かということになります。わたしたち日本人が、その魂の平安を祈る死者たちとは誰のことなのか。著者は「これが非常にむずかしい問題です」と告白しています。

著者は、日本の伝統では体制に抗い、弓を引いたものも「祟り神」として鎮めることを指摘し、以下のように述べています。

「死者はみな祀る。恨みを残して死んだ死者も手厚く祀る。死者を生前の敵味方で識別してはならないというのは、日本人の中に深く根付いた伝統的な死生観です。『こちらの死者は鎮魂するが、こちらの死者については朽ちるに任せる』といった生者の賢しらは許されることではなかった。

だからといって、『四海同胞』なのだから、人類誕生以来の死者のすべてを平等に鎮魂慰霊すればいいというわけではない。それでは『国民統合』の働きは果たせない。象徴的行為の目的はあくまでも国民の霊的統合ですから。どこかで、ここからここまでくらいを『私たちの死者』として慰霊するという、鎮魂対象についてのゆるやかな国民的統合を形成する必要がある」

「だからこそ、陛下は戦地を訪れておられるのだと思います」と述べる著者は、さらに以下のように続けるのでした。

「宮中にとどまったまま祈ることももちろんできます。けれども、それでは誰を慰霊してのか判然としなくなる。戦地にまで足を運び、敵も味方も現地の非戦闘員も含めて、多くの人が亡くなった現場に陛下が立つのは、『ここで亡くなった人たち』というかたちで慰霊の対象を限定するためです。日本人死者たちのためだけに祈るわけではありません。アメリカ兵のためにも、フィリピン市民のためにも祈る。でも、『人類全体』のために祈っているわけではない。そのような無限定性は祈りの霊的な意味をむしろ損なってしまうからです。死者がただの記号になってしまう。だから、『敵味方の区別なく』であり、かつ『まったく無限定ではない』という2つの条件を満たすためには、どうしても現場に立つしかない。それが鎮魂慰霊のために各地を旅してきた陛下が経験を通じて得た実感だと私は思います」

著者は、「死者をして安らかに眠らせる」ということは、古代でも、近代国家でも、等しく重要な政治的行為であると指摘し、以下のように述べます。

「『死者をして安らかに眠らせないと、何か悪いことが起きる』という信憑を持たない社会集団は存在しません。死者を軽んじれば、死者は立ち去らず、『祟り』をなす。死者のために祈れば、死者はしだいに遠ざかり、その影響力も消えてゆく。何も起こらないようにするために、何かをする。それが儀礼というものです」

これは「なぜ人間は死者を想うのか」というテーマの拙著『唯葬論』(サンガ文庫)で展開したわたしの主張とまったく同じですが、内田氏は「死者を鎮め、死者をして死なしめること、それはあらゆる社会集団にとって必須の霊的課題なのです。そのことはわれわれ現代人だって熟知している。だからこそ、陛下は旅することを止められないのです」と述べています。

日本人がどんどん利己的になっている。これは多くの人が肯定するものと思われますが、それでも日本には「非利己的にふるまうこと」を自分の責務だと思っている人が間違いなく1人だけいます。それだけをおのれの存在理由としていると言ってもいい。それが天皇陛下です。著者は述べます。

「1億2700万人の日本国民の安寧をただ祈る。列島に暮らすすべての人々、人種や宗教や言語やイデオロギーにかかわらず、この土地に住むすべての人々の安寧と幸福を祈ること、それを本務とする人がいる。そういう人だけが国民都合の象徴たりうる。天皇制がなければ、今の日本社会はすでに手の付けられない不道徳、無秩序状態に陥っていただろうと私は思います」

いま、「不道徳」と言いました。では、「道徳」とは何でしょうか。

著者は、「道徳」について以下のように述べています。

「道徳というのは、何十年、何百年という長い時間のスパンの中にわが身を置いて、自分がなすべきことを考えるという思考習慣のことです。

ある行為の良し悪しは、リストと照合して決められることではありません。短期的にはよいことのように思われるが、長期的には大きな災厄をもたらすリスクがあることもあるし、逆に短期的には利益が期待できないけれど、長期的には大きな福利をもたらす可能性があることもある」

著者によれば、結局は「一番長いタイムスパンの中で今ここでのふるまいを考慮できる人の判断が一番信頼度が高い」ということになります。

では、「一番長いタイムスパン」とは何か。それは、自分が生まれる前のことも、自分が死んだあとのことも含めた長い時間の幅のことです。「『私がこれをしたら死者たちはどう思うだろう』『私がこれをしたら未来の世代はどう評価するだろう』というふうに考える習慣のことを『道徳的』と言うのです」と著者は喝破し、さらに「道徳心がない人間のことを『今だけ、金だけ、自分だけ』とよく言いますけれど、言い得て妙だと思います。『今だけ』という考え方をすることは、それ自体が不道徳的なのです」と述べています。

著者によれば、四半期ベースでの損得で判断を下すような態度のことを「不道徳的」と言うのですね。まったく同感です。

これを読んで、わたしは拙著『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)の内容を思い出しました。同書で、わたしは、「無縁社会」が叫ばれ、血縁が崩壊しつつある今こそ、日本社会のモラルをつくってきたはずの「先祖を敬う」という意識を復権しなければならないと訴えました。

わたしたちは、先祖、そして子孫という連続性の中で生きている存在です。

遠い過去の先祖、遠い未来の子孫、その大きな河の流れの「あいだ」に漂うもの、それが現在のわたしたちにほかなりません。その流れを意識したとき、何かの行動に取り掛かる際、またその行動によって自分の良心がとがめるような場合、わたしたちは次のように考えるのです。

「こんなことをすれば、ご先祖様に対して恥ずかしい」

「これをやってしまったら、子孫が困るかもしれない」

こういった先祖や子孫に対する「恥」や「責任」の意識が日本人の心の中にずっと生き続けてきました。

いま、わたしたちに必要なのは先祖を意識し、先祖とくらす生活です。

「ぜひ、日常生活の中で、先祖を意識してほしい」と、『ご先祖さまとのつきあい方』で訴えたわけですが、考えてみれば、先祖とくらしている最たる存在こそ天皇陛下なのですね。

では、天皇は「道徳」とどう関わるのか。著者は述べます。

「天皇の道徳性というのは、そのときどき天皇の地位にある個人の資質に担保されるわけではありません。千年、二千年という時間的スパンの中に自分を置いて、『今何をすべきか』を考えなければいけない。そのためには『もうここにはいない』死者たちを身近に感じ、『まだここにはいない』未来世代をも身近に感じるという感受性が必要です。私が『霊的』というのはそのことです。天皇が霊的な存在であり、道徳的中心だというのはそういう意味です」

わたしたちは、これから、いかに天皇を戴いていくべきか。

この問題について、著者は人類学者レヴィ=ストロースの言葉を紹介します。この読書館でも紹介した『今日のトーテミスム』で、かつてレヴィ=ストロースは、人間にとって真に重要な社会制度はその起源が「闇」の中に消えていて、起源にまで遡ることができないと述べました。それを受けて、著者は以下のように述べます。

「親族や言語や交換は『人間がそれなしでは生きてゆけない制度』ですけれども、その起源は知られていない。天皇制も日本人にとっては『その起源が闇の中に消えている』太古的な制度です」

けれども、21世紀まで生き残り、現にこうして順調に機能して、社会的安定の基盤になっています。天皇制が健全に機能し、政治の暴走を抑止する働きをしているわけですが、これは50年前には誰1人として予測しなかったことです。著者は「そのことに現代日本人はもっと驚いていいんじゃないですか」と言うのでした。

「『民の原像』と『死者の国』」というエッセイでは、著者は渡辺京二氏の『維新の夢』に収められている「死者の国からの革命家」という論考を取り上げます。現在NHK大河ドラマ「西郷どん」で話題の西郷隆盛についての文章ですが、そこで渡辺氏は、国民的規模の「回天」のエネルギーの源泉として「民に頭を垂れること」と「死者をとむらいこと」の2つを挙げました。

日本のリベラル・左翼・知識人たちがなぜ「国家の進路、革命の進路を、つねにひとつの理想によって照らし出そうとする情熱と誠心」を持ちえないのかについて、結局、「民の原像」をつかみえていないこと、「死者の国」に踏み込見えないことに尽くされる。そのように、渡辺氏は指摘しました。

この渡辺氏の説を踏まえて、著者は以下のように述べます。

「『死者の国』に軸足を置くことが革命的エトスにとって死活的に重要だという実感を日本の左翼知識人はこれまでたぶん持ったことがない。

彼らにとって政治革命はあくまで『よりよき世界を創造する。権力によって不当に奪われた資源を奪還して(少しでも暮し向きをよくする)という未来志向の実践的・功利的な運動にとどまる。だから、横死した死者たちの魂を鎮めるための儀礼にはあまり手間暇を割かない。日本の(だけでなく、どこでもすだけれど)、リベラル・左翼・知識人がなかなか決定的な政治的エネルギーの結集たりえないのは『死者からの負託』ということの意味を重くとらないからである。僕はそう感じる』」

日本でもどこでも、リベラル・左翼・知識人よりも極右の政治家のほうがずっと「死者を呼び出す」ことの効果を知っており、「死者を呼び出す」ことによって政治的熱狂を掻き立てることに長けています。

著者によれば、今の日本の政治家の中で「死者に負託された仕事をしている」ことに自覚的なのは安倍晋三首相だそうです。安倍首相は、たしかに岸信介という生々しい死者を肩に担いでいます。それゆえか、著者は安倍首相の政治的「力」には高い評価を与えています。しかし、著者は続けて、「ただし、安倍にも限界がある。それは彼が同志でも朋友でもなく、『自分の血縁者だけを選択的に死者として背負っている』点にある」と述べます。生きている側近たちだけでなく、死者に対してさえ、安倍首相はは「ネポティスト(身内重用主義者)」なのだというのです。

これに対して、天皇陛下の場合は「すべての死者を背負う」という霊的スタンスを取られています。首相はその点については自分が絶対に「天皇に勝てない」ということを知っており、だからこそ天皇の政治的影響力を無化することに懸命なのだと著者は見ています。著者によれば、現代日本の政治の本質的なバトルは「ある種の死者の負託を背負う首相」と「すべての死者の負託を背負う陛下」の間の「霊的レベル」で展開しているといいます。

「『天皇制』と『民主主義』」というエッセイでは、著者が前に韓国の人と会ったときに、「日本は天皇制があって羨ましい」と言われたエピソードが印象的でした。驚いた著者がその理由を訊くと、韓国の人はこう答えたとか。

「韓国は大統領が国家元首であるが、大統領が変わるたびに、前大統領は次の政権によって訴追されたり、自殺に追い込まれたりする。そういうパターンが繰り返されている。それが『権力者は必然的に不道徳的に振る舞う』という政治不信を生み、また国内に怨恨や対立の種を残してもいる。その点、日本は総理大臣がどれほど失政を犯しても、人格的に問題があっても、それとは別の次元に『道徳的なインテグリティ』を担保している天皇という存在がある。だから、仮に政治家たちがどれほど不道徳でも愚鈍でも、日本人は自国の統治機構が救いがないほど腐っていると思わずに済む」

この韓国の人の発言を聴いて、著者は「なるほど」と思ったそうです。立憲君主制にはそれなりの政治的効用があるということを、君主を持たない国の人から教えてもらったわけです。そして、著者はこう述べるのでした。

「僕は久しく天皇制と民主主義というのは『食い合わせが悪い』と思っていました。でも、今は考えを変えました。食い合わせの悪い2つの統治原理を何とか共生させるように国民が知恵を絞る、その創発的・力動的なプロセスが作動しているということがこの国の活力を生み出している」

その方が単一の統治原理で上から下まですっきり貫徹された原理主義的な国家よりも「住み心地がよい」と、著者は考えるようになったといいます。

「『日本的情況を見くびらない』ということ―あとがきにかえて」の冒頭で、著者は、昭和における「天皇主義者」の代表格ともいえる三島由紀夫の思い出について述べます。

「1969年、私が予備校生だった頃、東大全共闘が三島由紀夫を招いて討論会を催したことがあった。三島由紀夫は単身バリケードの中に乗り込んで、全共闘の論客たちと華々しい論戦を繰り広げた。半世紀を隔てて、そのときの対談記録を読み返してみると、全共闘の学生たちの行儀の悪さと過剰な政治性に比べて、情理を尽くして学生たちに思いを伝えようとする三島由紀夫の誠実さが際立つ。そのときに、三島由紀夫は『天皇』という一言があれば、自分は東大全共闘と共闘できただろうというその後長く人口に膾炙することになった言葉を吐いた。当時の私にはその言葉の意味が理解できなかった。だが、その言葉の含意するところが理解できるようになるということが日本における『政治的成熟』の1つの指標なのだということは理解できた」

それから50年の歳月が流れました。その間、著者はどう生きたのか。

本書のカバー前そでにも記載されていますが、こう述べています。

「私は他のことはともかく、『日本的情況を見くびらない』ということについては一度も気を緩めたことがない。合気道と能楽を稽古し、聖地を巡歴し、禊行を修し、道場を建て、祭礼に参加した。それが家族制度であれ、地縁集団であれ、宗教儀礼であれ、私は一度たりともそれを侮ったことも、そこから離脱し得たと思ったこともない。それは私が『日本的情況にふたたび足をすくわれること』を極度に恐れていたからである」

そして最後に、著者は以下のように述べるのでした。

「長く生きてきてわかったのは、天皇制は(三島が言うように)体制転覆の政治的エネルギーを蔵していると同時に、(戦後日本社会が実証してみせたように)社会的安定性を担保してもいるということである。天皇制は革命的エネルギーの備給源でありかつステイタス・クオの盤石の保証人であるという両義的な政治装置だ。私たち日本人はこの複雑な政治装置の操作を委ねられている。この『難問』を私たちは国民的な課題として背負わされている。その課題を日本国民はまっすぐに受け入れるべきだというのが私の考えである」

著者が「はじめに」にも書いていますが、ある種の難問を抱え込むことで人間は知性的・感性的・霊性的に成熟するといいます。そして、天皇制こそは日本人にとってそのようなタイプの難問であるというのです。基本的には同感ですが、わたしは天皇制は日本人の魂の深い部分にまで根を張っているように思えます。わたしが小倉の古書店で見つけた『討論 三島由紀夫vs東大全共闘―美と共同体と東大闘争』を貪り読んだのは高校1年生のときですが、そのとき、「三島の言うことは正しくて、深い!」「東大全共闘の連中は基本的に頭が良くないな!」と思ったものでした。とんだ生意気な高校生ですが、16歳にして、天皇制が社会的安定性を担保しているということを理解したのは、「なかなかのもんだ」と自分でも思います。

それ以来、天皇主義者となったわたしは、『三島由紀夫全集』を読破し、学校内に「小倉高校憂国者同盟」というサークルを設置して主宰し、自らは「殉美憂国烈士」と名乗ったのでした。「憂国」という同人誌も発刊しましたが、同級生からは右翼と見られて怖がられました。なつかしい思い出です。

あと1年で平成も終わりますが、いつでも死者たち、傷ついた人たちと「共苦すること」を忘れなかった今上天皇と同じ時代を生きることができた僥倖に感謝しつつ、新しい時代を迎える準備をしたいと思います。