- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.04.17

ヨーロッパから帰国したばかりで、まだ時差ボケです。

いま、「やっぱり日本がいいな」としみじみ思っています。

『変調「日本の古典」講義』内田樹&安田登著(祥伝社)を読みました。

「身体で読む伝統・教養・知性」というサブタイトルがついています。

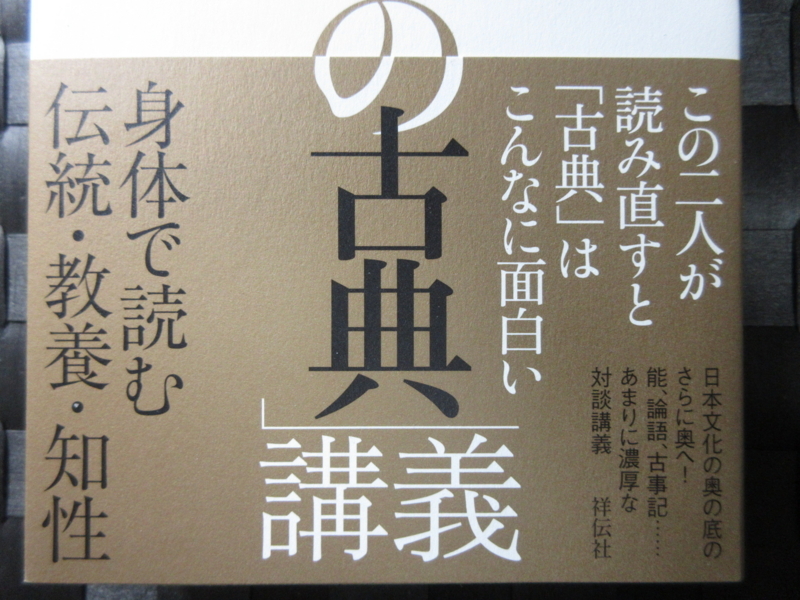

本書の帯

本書の帯

合気道の修行を続ける思想家と能楽師の対談本ですが、じつに刺激的で面白い本でした。わたしは、もともと両者の愛読者なのですが、対談によって二人の面白さが倍増されています。帯には、「この二人が読み直すと『古典』はこんなに面白い」「日本文化の奥の底のさらに奥へ! 能、論語、古事記……あまりに濃厚な対談講義」と書かれています。

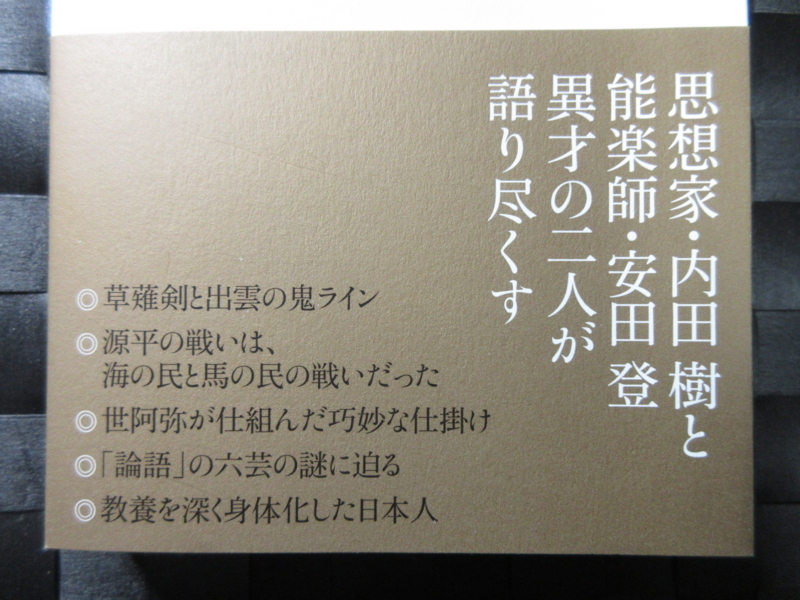

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、「思想家・内田樹と能楽師・安田登 異才の二人が語り尽くす」として、以下のように書かれています。

●草薙剣と出雲の鬼ライン

●源平の戦いは、海民と山民の戦いだった

●世阿弥が仕組んだ巧妙な仕掛け

●「論語」の六芸の謎に迫る

●教養を深く身体化した日本人

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「はじめに」内田樹

第一章 身体で日本を読む――二重構造の日本文化

第二章 古典を身体で読み直す――論語、六芸、「うた」の力

第三章 身体感覚で考える――中世の身体技法にあるヒント

第四章 教養を身体化する――日本人は何をもって日本人たることができるのか

第五章 「共身体」を形成する――「個」を超えるために

「おわりに」安田登

「はじめに」で、内田氏はSF映画史に燦然と輝くスティーブン・スピルバーグの「未知との遭遇」(1977年)の映画のキャッチコピーが“ We are not alone.”であったことを紹介し、以下のように述べています。

「この We are not aloneということを感じることがあります。古流の型を稽古しているうちに、古人がその型に託した術理に気づいたときとか、能楽の謡を稽古しているときに、思いがけなく身体の深層の筋肉が震動し始めたときです。『ああ、昔の人も「これと同じこと」を感じたんだな』ということが実感されると、『私はひとりじゃない』と思うのです。何というか暖かくて、フレンドリーなものに触れた感じです。そして、当然ながら、時代が隔たっていればいるほど、『あ、昔の人も、これと同じことを感じたのかな……』と直感したときの喜びは深いです」

「はじめに」の最後に内田氏は以下のように述べます。

「安田さんと僕は二人ながら『昔の人の心身のうちに想像的に入り込む』ということの専門家です。そんなことを専門にしてどんな『いいこと』があるんだろうと疑問を抱く人がきっといると思いますが、その疑問はお読みになるうちに氷解すると思います。とりあえず二人とも最初から最後まで上機嫌ですから、『そういうこと』ができると機嫌よく暮らせるということは確かです」

この本、もともと『論語』と能楽をめぐる対談本だったそうです。

しかし、テーマが「日本の古典」に拡張され、日本最古の古典である『古事記』についても言及されています。『古事記』は、土着の原・日本人である稗田阿礼が誦習するのを、外来の帰化人である太安万侶が文字化したとされています。この太安万侶は「よみ」に「黄泉」という漢字を恣意的に当てたのではないかという大胆な仮説を、安田氏が立てています。

というのも、「黄泉」という字は五経の『春秋』の伝の1つである『春秋左氏伝』に登場し、「地下にある泉」という意味だからです。「よみ」に「黄泉」という漢字を当てたことによって、死後の世界は地下にあるというイメージが出来上がってしまいました。しかも、幹事は表意文字なので、冥界=地下のイメージがダイレクトに飛び込んできます。安田氏は、「これは太安万侶が手違いでやったとか、無知ゆえとかではなく、かなり恣意的に『よみ』に『黄泉』という漢字を当てることによって、死後の世界は地下にあるというイメージを与えたかったんじゃないかと思うのです」と述べています。

万人に「天上へのまなざし」を与える「月への送魂」

万人に「天上へのまなざし」を与える「月への送魂」

「死後の世界は地下にあるというイメージ」を、わたしは「地下へのまなざし」と呼んでいます。「地下へのまなざし」は当然、「地獄」を連想させます。死後の世界のイメージが地獄と結びつくと、死の恐怖が生まれます。死の恐怖など抱かないためにも、わたしたちは、死後に地獄などではなく、天上に行かなければならないと考えます。そのために、わたしたちは「天上へのまなざし」を持たなければなりません。そして、月がその鍵となることは明らかです。同じ月を見ることによって、同じまなざしを持つ。まなざしという視線のベクトルは、こころざし=志という心のベクトルにつながります。ともに月を見上げ、「天上へのまなざし」を持つことによって、人々の心の向きも1つになるのです。サンレーグループでは、「月への送魂」をはじめ、「月」を基軸としたさまざまなコンセプトやプランを提案しています。

『古事記』の話に戻ります。「黄泉」だけではなく、「死」という漢字の使い方も変だと、安田氏は指摘し、以下のように述べています。

「『死』というのは音、中国から入ってきた音です。それを動詞にするならばサ変動詞をつけて『死す』になるはずです。『愛す』や『感ず』も同じですね。『死』の動詞形は『死ぬ』にはなりません。となると『しぬ』というのは『死』とはイコールではない状態なのです」

折口信夫によれば、これは「萎(し)ぬ』」ではないかといいます。植物がしなしなになるような状態で、これに水を与えると「いきいき」となる。「つまり、「いく(生く)」です。土着の日本人にとっては、魂が身体を一時的に遊離した状態が「しぬ」であり、そんな状態はあるけれども、永続的な「死」というものはなかったわけです。

これについて安田氏は、「稗田阿礼は口述のときには、ただ『しぬ』といった。頭の中にあったのは一時的な魂の遊離、『萎ぬ』です。しかし太安万侶はそれに『死ぬ』という漢字を当てた、これも彼の意図的な文字使いだと思うのです。死がないわけですから、古代の日本人には死への恐怖ということもなかったんじゃなかったかと思うんです。『古事記』の登場人物や神々の多くは、死を恐れていませんし。そんな原・日本人に『死』と、その恐怖を教えようとした漢字遣いではないかと思うのです。さきほどの『黄泉』と一緒に」と述べています。

そして、「太安万侶は『古事記』に何を仕掛けたのか」として、安田氏は以下のように述べるのでした。

「地下冥界である『黄泉(地獄)』『死』、そして『因果論』とくれば、これはもう仏教です。仏教は『古事記』編纂よりもずっと前に日本に入っていました。ところがなかなか広まらない。そりゃあそうです。死や因果のアイディアが血肉化されていなければ仏教の教えは腑に落ちない。しかし、日本はこれから仏教を中心に国家を作っていこうとしている。そんなときに帰化人である太安万侶に『何とかして』とお願いしたのを、太安万侶は日本古来の神話と感じを結び付けつつ仏教的な死生観をいつの間にか浸透させてしまおうという驚くべきアイディアを思いつき、それを実践した。そう思うのです」

安田氏の推理は続きます。太安万侶は突然『古事記』に仏教的世界観では違和感があるので、それより前に入ってきていた中国的世界観も一緒に入れたというのです。それが「黄泉」の漢字であり、『古事記』の冒頭部分の天地初発と三神のアイディアです。さらに巧妙なのは、もう日本に根付いている「桃」という植物を使ったことでした。中国で桃は、『詩経』で「桃の夭夭(ようよう)たる」という句があるように、新たなものを生み出す、生命の象徴です。いわば「産霊(むすび)」のイメージにもつながると思います。いずれにせよ、「この黄泉の国の話は結局、人の死と人の生の両方の話になりますから、その影響があったのではないでしょうか」と安田氏は述べています。

『古事記』に続いて、『論語』についても両者は大いに語り合います。

『論語』について、内田氏は「なぜ六芸は『礼』から始まるのか」という問題を提示します。孔子の深さは「六芸」という思想にも示されていると考える内田氏は、礼、楽、射、御、書、数の、この順番に興味を抱いたそうです。今、学校教育で教えているのは、もっぱら書と数(読み書き算盤)ばかりで、最初の四科は教育の主要教科にカウントされていません。内田氏は次のように述べています。

「『礼』が第一の芸ですが、これは白川静先生の解釈だと、『鬼神を祀る儀礼』のことです。『超越的なものとコミュニケーションする技術』と言い換えてもいい。要するに、『この世ならざるもの』とどのように関わるか、『それ』がもたらす災禍をどうやって制御し、『それ』がもたらす祝福をどうやって受け入れるか、そのための技術知が第一に来る。これは実に深い見識だったと思います」

続けて、内田氏は「礼」の本質について述べています。

「礼というのをただの礼儀作法のことだと解釈している人がいますけれど、そんなものが君子の習得すべき技芸の第一位に置かれるはずがない。学知というのは、どこからどこまでが『人知の及ぶ領域』で、どこから『人知の及ばぬ領域』が始まるか、まずその境界線を確定するところから始まるに決まっています。それはあらゆる学問が何を扱い、何を扱わないかを確定するところから語りだされるのと同じです。

『礼』というのは人知の及ぶ限界を確定するときの、一番遠い線のことだと僕は思います。『この世に存在しないもの』と関わるための技術知。礼を通じてはじめて人間は『この世に存在するもの』との適切な関わり方を学ぶ。これは僕の実践的確信です」

さらに内田氏は「礼は神霊鬼神は人に何を求めているかを訊ねることですけれど、それができるためには、仮説的に人間の世界を離脱して、鬼神の境位に立たなければならない。この世の利害得失の枠組みからいったん出て、人間ならざるものの眼を通して人事を見ることができなければならない。礼というのはそのための技術知だったんじゃないかというのが僕の理解です」とも述べています。拙著『礼を求めて』(三五館)をはじめ、わたしも「礼とは何か」をずっと追求してきましたが、内田氏の「礼」についての考え方は本質を見事にとらえていると思います。

六芸で「礼」の次に置かれているのが「楽」です。

これも楽をただの「音楽の演奏技術」として理解していたのでは意味がわかりません。でも、音楽の本質を考えると、それが実は礼と同一の構造の技術知であることが分かるとして、内田氏は以下のように述べます。

「メロディにしてもリズムにしても、僕たちがそれを聴き取ることができるのは、『もう聞こえなくなった音』がまだ聞こえ、『まだ聞こえない音』がもう聞こえるからです。人間が今この瞬間の空気の波動だけしか聴き取れないのだとしたら、そのような単音によってはメロディもリズムも構築することができるはずがありません。ただの無文脈的な空気の動きを連続的に聴き取ることができるだけです。音楽を聴くためには『もう過ぎ去った時間』を手元に引き留め、『まだ到来していない時間』を先取りする能力が必要です。それができないと、僕たちは音楽を享受することができない」

内田氏によれば、音楽もまた「この世に存在しないもの」、すなわち「消え去った時間」と「未だ到来せざる時間」を現実のうちに繰り込む技術を要求します。そして、この「この世にもう存在しない/まだ存在しない時間」を過去と未来にできるだけ遠くまで延長できるものほど音楽から享受できる愉悦は大きくなるというのです。ですから、「今ここに存在しないもの」と関わる能力、これが「礼」と「楽」が要請するものなのです。

それでは、「礼」と「楽」以外の六芸はどうなのでしょうか。

「御」は馬という巨大な野生獣の野生のエネルギーを制御して、人間世界における有用なエネルギーに変換する技術です。これも「この世の外なるもの」との交渉の技術という点で「礼楽」に似ています。「射」は「自分の身体という他者」を観察し、それを調整する技術です。さらに「書」や「数」は文字や数字を通して「存在しないもの」と出会う方法です。

それらを踏まえて、内田氏は「六芸」について次のように述べます。

「孔子が『六芸』として挙げた教科は、一言で尽くせばいずれも『超越的なもの』と関わる技法だと僕は思っています。ですから、孔子の時代における書も数も、僕たちが今知っている『読み書き算盤』よりはるかに霊的な深みを要するものだったと思うんです。書を通じて超越に至る、数を通じて世界の神秘に至る、そういう技術が古代には存在していたと僕は思います」

それでも、「六芸」の中で、最も重要なものは「礼」です。

本書の第二章「古典を身体で読み直す」では、「礼」について両者の次のような対話が展開されています。

【安田】学生時代は中国古代哲学を学んでいまして、五経の1つである礼の1つ、『儀礼』を読みながら、「礼」によってどんな変容が起こるのかが卒論のテーマでした。

【内田】何が起こるんですか?

【安田】まず人格が変容します。少なくとも礼の前と後では、同じ人間ではなくなります。人格だけではなくて、共同体も変容する。それは、その変容がないと共同体も個人も疲弊してしまうということがあるんです。

【内田】確かにそうですね。共同体は適切な仕方で変化していないと、制度疲労を起こして死に始めますからね。共同体を再活性化させるためには、定期的に少量の「怪しいもの」を服用させて、不条理感や奥行きや深みをもたらしてもらうことは、どうしても必要なんです。儀礼によって、「存在しないもの」「異界のもの」を呼び込み、歓待する。

【安田】折口信夫のいう「まれびと(稀人、客人)」ですね。他界からやって来て人々を祝福する霊的な存在、それを招くための装置が「礼」です。「まれびと」の中には、他の共同体や山などから訪れる生きている「まれびと」もいれば、祖霊や神霊などの非在の「まれびと」もいます。「礼」の旧字は「禮」ですが、これは生贄を置く台と生贄、そしてそこから滴る血か、あるいは酒、そして供物によって成る漢字です。それらを使って霊をここに招き、祝福を与えてもらったり、神託をいただいたりします。あるいはそれが儀礼の中で行なわれれば、まれびとである神霊や祖霊によって、共同体やあるいは共同体の成員への変容が引き起こされます。礼によって、初めて神や祖霊とのコミュニケーションができるんです。

冠婚葬祭業を営むわが社では、礼とは「人間尊重」であると定義しています。しかしながら、礼の基本とは神霊や祖霊という、この世ならざるものを呼びたいという欲求を実現するものです。そして、礼をさらに効率的にするものに「楽」、つまり音楽があります。安田氏は「楽には歌も舞も含まれますから、歌や舞などの『楽』と、儀礼の正しい手順と供物や酒、さらには香りや光などを含む『礼』が相俟って変容が引き起こされるんです。で、その変容が起こらないと、共同体も個人も疲弊してしまいます」と語っています。

このように、「礼」とは死者や祖霊と出会う旅のことであり、「楽」は礼が正しく行なわれるための装置なのです。だから、礼楽と2つが続いているわけですが、内田氏は「鬼神を祀る、天神地祇を鎮める、それが君子の教養の第一なんですよね」と語ります。

ここで「教養」というキーワードが出てきましたが、内田氏は「リベラルアーツ」にも言及します。リベラルアーツとはヨーロッパ中世にできた自由七科(文法、修辞学、弁証法、算術、幾何、天文学、音楽)を指します。しかし内田氏は、孔子の「六芸」(礼、楽、射、御、書、数)のほうが日本人にとってはリベラルアーツの本旨に近いと述べます。六芸とは「意を通じ難い他者といかにしてコミュニケーションを成り立たせるか」ということです。他者は完全に厄介払いすることもできないし、完全に受容することもできません。それとどう折り合いをつけるかという実践的な技術が孔子のいう「六芸」なのです。

そして、他者には死者も含まれます。他者のほとんどは死者だとも言えるわけで、死者たちと関わる方法こそがリベラルアーツの本質なのです。六芸は「礼」から始まる。礼こそ、死者と関わり、他者と関わる技術です。

わたしは、これまで北陸大や九州国際大の客員教授として、約10年間、リベラルアーツを教えてきました。今年の4月からは、上智大学グリーフケア研究所の客員教授に就任しました。つねに「リベラルアーツとは何か」「大学で何を学ぶべきか」ということを考えています。日本の大学教育における「理系」偏重と「文系」軽視の傾向は相変わらずですが、学部を問わず、大学生にはぜひ「礼」を学んでほしいと思います。

『古事記』や『論語』と並んで、本書では芸能についても熱く語られています。

まず、神楽について、安田氏が次のように述べています。

「神楽というと神様に対する楽のように思われますが、そうではなく、祖霊に捧げる楽なのだそうです。ただし、その祖霊というのは血縁としての祖霊ではないということで、その土地に住めばその祖霊の影響というか恵みを受けることができる。血ではなく地と関係のある土着の芸能なのです。こうした芸能は辻で行なわれることが多いのですが、そこへ漂泊の能楽師たちが通りかかったりすると、互いに影響を受け合って、少しずつ変化が起こる」

定住民の芸能と遊行民の芸能が火花を散らすわけです。

第三章「身体感覚で考える」では、ついに能について語られます。

能楽師である安田氏は、能における「型」について次のように述べます。

「『型』というものは基本的に説明できないし、理解もできないものだと思っています。それは『型』は、僕たちの卑小な考えや心を凌駕するものだからです。能で大切なのは『こころ』よりも『思ひ』です。『心変わり』という言葉があるように『こころ』の性質をひとことでいえば、変化するということです。昨日はあの人が好きだったのに、今日はもうこの人を好きになっているというように。そんなころころ変わる『こころ』などを能が扱っていたら650年も続かずにとっくに滅んでいたはずです。能が扱うのは、変化する『心』の深層にあるものです。対象がどんなに変わっても人を好きになるという心的機能は変わりません。これを古語では『思ひ』と名付けました。『こころ』を生み出す心的機能です」

第五章「『共身体』を形成する」では、内田氏が能についての独自の見解を示します。

「能が武家の式学として採用された理由の1つは『百科全書的教養』の習得ということの他に、臨機応変が武人にとって最も重要な資質であることが経験的に知られていたからだと思います。軍は上意下達の組織ですけれど、実際の戦場では『こんなことが起こると思ってもいなかったこと』が起きる。そのときに『指示待ち』でフリーズしていたら、みんな死んでしまう。その場合には、上位者からの指示を待たずに、現場判断で最適解をためらわずに選択する能力が必要になります。武道は本来そのような能力、いつも僕が使う詞遣いで言えば、『どうしていいか分からないときに、どうしていいか分かる』能力の開発のためのプログラムです」

続けて、内田氏は以下のように述べています。

「危機的状況に陥った場合には、1人1人が『自分が見たこと、聞いたこと』をテーブルの上に置き、『何が起きているか』を全体が共通認識として持つところからしか話は始まりません。船が沈みかけているときには『船底に穴が開いたのを見た』という乗組員の知覚情報を艦橋にいるクルーも共有しないと『次に打つ手』が出てこない。まず、できるだけ多くの情報を取りまとめて、『今何が起きているのか』を理解する。しかるのちに『こういう場合』の最適の対応策についての経験的知見を持ち寄って、集団的な合意を形成する。それを手際よく行なうことが『どうしていいか分からないときに、どうしていいか分かる』能力の実質だと思います」

武道というのは、本来は戦技であり、集団を1つの身体のように扱う技術のことです。内田氏は、複数の人間たちの身体が1個の多細胞生物のように癒合したかたちのものをイメージし、それが中枢的な指令抜きで状況に反応して、「いるべきときに、いるべきところに立って、なすべきことをなす」という集団としての課題に適切に答える。そういうシステムのことを内田氏は「共身体」と呼びます。さらに「そのようなものを組織し、作動させるのが武道的な課題だと僕は考えているのですが、能楽はまさに、そのための能力を涵養するためのプログラムとして実に優れたものだと思います」と述べています。

最後に、「異界の扉は今もどこかに開いている」として展開される両者の対話が素晴らしいです。能が理解されにくくなってきた大きな理由として、この頃、お葬式やお通夜を家でしなくなったことがあるという安田氏の指摘から次のように語り合われます。

【安田】お通夜は一晩中やることというルールが必ずありました。そして、大声で亡くなった人のことを話す。お酒を飲んで寿司を食べて、昔の故人の思い出に浸り、あるいはそこでフッと寝ちゃうと、霊が夢に現われたりとかね。そういう亡くなった方とのアクセスが存在するという前提で、能が作られているわけです。能に出てくる幽霊というのは、いわゆるお話の幽霊ではなくて、実在した存在、実在のはずなのが、いつの間にか実在でなくなって、フィクションになる。

【内田】能は、どれもそういう話ですね。それだけ昔の人は死者の切迫をありありと感じられたということですよね。

【安田】たぶんお通夜をちゃんとやっていた頃は、近くに感じていたと思うんですよ。亡くなったおじいちゃんを。

【内田】そうですね。歌枕に来て、しみじみ感慨にふけっていると、村人が現われて、土地の縁起を語り、それが後シテになって過去の出来事を再演し、「あと弔いて賜び給え」と消えてゆくというのは能のオーソドックスなかたちですけど、歌枕や旧跡というのは、何かのきっかけで異界との間の扉が開く特権的な場所であって、そういうところに立つとそういう経験をしてしまうというのは、中世までは日常茶飯事のことだったと思います。

これを読み、わたしは葬儀こそは最大の「古典」であると気づきました。

たしかに本書で紹介されている『古事記』や『論語』をはじめとした「書物の古典」は大切です。また、折口信夫は正月、節分、雛祭り、端午の節句、七夕、盆などの年中行事を「生活の古典」と呼びました。さらに神楽や能楽は「古典芸能」と呼ばれました。これらの「古典」も大切です。しかし、「古典」を古いもので現在も続いているものと定義するなら、人類最古の営みの1つである葬送儀礼こそは最大の「古典」的営為ではないでしょうか。

しかし、拙著『唯葬論』(サンガ文庫)でも述べたように、現在の日本では、通夜も告別式もせずに火葬場に直行するという「直葬」が増えつつあります。あるいは遺骨や遺灰を火葬場に捨ててくる「0葬」といったものまで注目されています。「なぜ日本人は、ここまで「死者を軽んじる」民族に落ちぶれてしまったのか」と思ってしまいますが、薄葬化の中にある日本人は「死者を忘れてはいけない」「死者を軽んじてはいけない」ということを思い知る必要があると確信します。

また、拙著『儀式論』(弘文堂)にも書いたように、わたしは、儀式を行うことは人類の本能だと考えます。ネアンデルタール人の骨からは、葬儀の風習とともに身体障害者をサポートした形跡が見られます。儀式を行うことと相互扶助は、人間の本能なのです。これはネアンデルタール人のみならず、わたしたち現生人類の場合も同じです。儀式および相互扶助という本能がなければ、人類はとうの昔に滅亡していたのではないでしょうか。

わたしは、この本能を「礼欲」と名づけました。「人間は儀式的動物である」という哲学者ウィトゲンシュタインの言葉にも通じる考えです。礼欲がある限り、儀式は不滅です。本書『変調「日本の古典」講義』を読み終え、わたしは「儀式こそは最大の古典である」という自説を内田樹氏と安田登氏がしっかりと根拠付けてくれたように思いました。