- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.06.07

『半分生きて、半分死んでいる』養老孟司著(PHP新書)を読みました。解剖学者である著者が「Voice」に連載した時評コラムをまとめたものです。本一冊分になったら連載をやめていいということで、一冊分だけ書いたそうです。わたしが「サンデー毎日」に連載したコラムも同じような事情で、本一冊分だけ連載しようと決めていました。6月28日に『人生の四季を愛でる~「こころ」を豊かにする「かたち」』のタイトルで毎日新聞出版社から新書本として刊行される予定なので、その参考にと思って本書を読んだ次第です。

本書のカバー裏

本書のカバー裏

本書のカバー表紙には著者の写真とともに、「平成とは、すべてが煮詰まった時代」「『宙ぶらりん』の立場だから真理が見える」と書かれています。

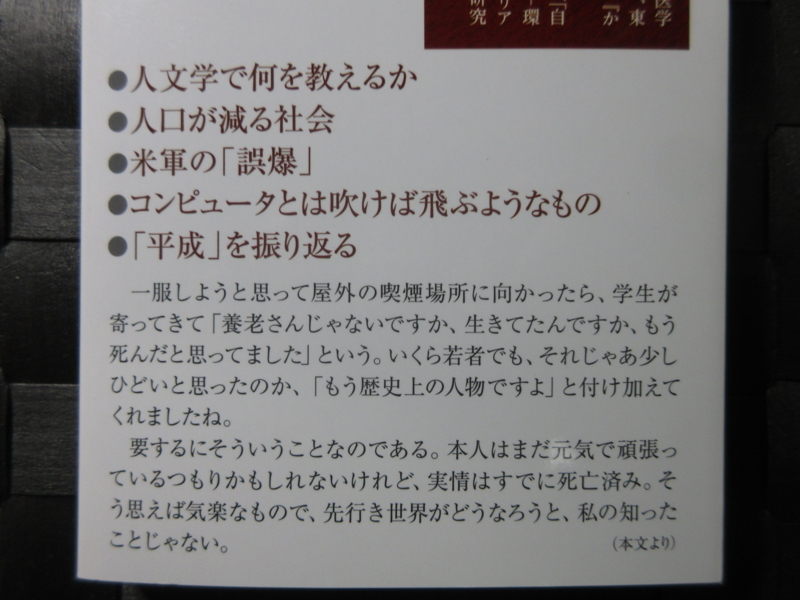

またカバー裏表紙には、以下のような時評コラムのタイトルの一部が並んでいます。

●人文学で何を教えるか

●人口が減る社会

●米軍の「誤爆」

●意識をもつことの前提

●コンピュータとは吹けば飛ぶようなもの

●「平成」を振り返る

さらにカバー前そでには、以下のように書かれています。

「ある大学で『養老さんじゃないですか、もう死んだと思ってました』と話しかけられた著者。『要するにすでに死亡済み。そう思えば気楽なもの』と嘯き、超越した視点で『意識』が支配する現代社会の諸相を見つめる。人工知能が台頭する時代に『コンピュータは吹けば飛ぶようなもの』と語り、平成においては『万物が煮詰まった』と述べ人口や実体経済の限界が見えた時代の生き方を考える。現代の問題は『一般論としての人生と、個々の人生の乖離』と述べ、一般化からこぼれ落ちた個々の生へ眼差しを向ける。現代人の盲点を淡々と衝く一冊」

本書の「目次」は、以下のような構成になっています。

「まえがき」

第一章 どん底に落ちたら、掘れ

第二章 社会脳と非社会脳の相克

第三章 口だけで大臣をやっているから、口だけで首になる

第四章 半分生きて、半分死んでいる

第五章 「平成」を振り返る

「総論―あとがきに代えて」

本書には全部で48のコラムが収められていますが、いずれも時事ネタを扱っていながら、物事を真理を鋭くとらえています。80代となった著者も肩の力を抜きながら、軽いタッチで書いており、非常に読みやすいです。わたしは、一種の名言集のように思えました。無粋を承知で、印象深かった文章を以下に抜粋させていただきます。

どうして、あちこち煮詰まってばかりいるのか。なにより情報化が大きいであろう。何事であれ、一瞬で世界に伝わる。それなら儲かること、面白いことは、アッという間に広がる。すぐに行くところまで行って煮詰まる。順列組合せはものすごい数があるから多様に見えるが、見ようによっては同じ事の繰り返し。アルファベットで書かれた本は理論的にはすべてが既知である。ボルヘスの「バベルの図書館」である。英文なら26文字を組み合わせればいいからである。ピリオドやコンマ、空白も要るけど。それなら書籍は論理的にはとうに煮詰まっている。

(「煮詰まっている現代人」)

国立大学の人文・社会学は縮小したほうがいい。文部科学省がそういう通達を出したらしい。その言い分がわからないわけではない。弱小の私立大学を見ればわかる。人文系の学科に学生が集まらない。うっかりすると定員割れになる。そもそも就職先がない。つまり世間がそういう学問の必要性をあまり感じていない。ところがとくに古い、つまり伝統のある大学では、学科や学部は祖先の墓みたいなもので、なかなか潰せない。いらないんだから、削ったら。文科省はそう勧めたのであろう。

それをいうなら、いちばんいらないのは文科省かもしれない。大学人には、ときどきそれをいう人がある。文科省があるのはもともと義務教育があるからで、大学はフロクである。とくに昔は大学出は少なかった。大学なんてなくたって、本当に必要なら民間がやるに違いない。ハーヴァード大学だって私立である。ドイツならほぼすべて国立大学で、どっちがいいかといって、大差はないであろう。昔風にいうなら「遅れた国」では大学が国立なのである。

(「人文学で何を教えるか」)

そもそも人文・社会学系の学科で「何を教える」のか。日本の大学で教えないものがある。それは考える方法である。それをいうと、すぐに「それは哲学でしょう」といわれてしまう。縦割りの弊害ですなあ。言葉を使って考える。それが人文・社会学の基本のはずである。それを学生に叩き込んでいない。だから卒業しても役に立たない。

(「人文学で何を教えるか」)

たぶん哲学科の中に、歴史も法学も経済学も含めていいのであろう。哲学自身を学ぶことを哲学だと思っているから、哲学なんかいらない、といわれてしまう。一文にもならないじゃないか。でも、ソクラテスはアテネの民衆から死刑を宣告された。哲学はそこまでは社会的な力があるのだが、いまでは哲学者自体がそう思っていないであろう。死刑になってはたまらないからね。

(「人文学で何を教えるか」)

すでに世界では50に近い国が屋内禁煙を実施しているという。日本はご存じのように世界でも屈指の先進国であり、ブータンですら国内禁煙なのだから、先進国としてのわが国で禁煙が進まないのは恥ずべきことである。次回のオリンピックは東京で開かれる。その東京がタバコの煙だらけで、間接喫煙の害を観光客が被る。そうした指摘が外国人からあれば、まさしく国辱であろう。仮の話だが、偉大なる我らが首領様が統治される隣国でオリンピックが行なわれるとしたら、鶴の一声、たちまち全国禁煙が実施されるに違いない。違反者は察するに公開処刑か。世界で初めて国家規模で禁煙を普及させようとしたのは、かのヒットラー総統である。ユダヤ人を600万人殺す代わりに、間接喫煙の被害者を減らそうとした先見の明に、あえて敬意を表さざるをえない。

(「禁煙主義者として」)

コンピュータに仕事を取られる。その心配もよく聞く。私の答えは簡単である。コンピュータのコンセントを抜けばいいじゃないですか。そう言うと、当然反論が出る。自分でコンセントを入れるコンピュータがいずれできますよ。時代が変われば、倫理は変わる。コンピュータが発達した世界で、自分で動くコンピュータを作るのは、私にいわせれば違法行為である。コンピュータの電源はヒトが左右しなければならない。

(「人工知能の時代に考える」)

人間不在とは、二人称が減ることである。現代に存在するのは「人」という概念、プラトンのイデア的な人であろう。メディアにはテロリストがいるし、ヘイト・スピーチには朝鮮人や中国人がいる。だから、ナチの収容所をいくつか生き延びて出たヴィクトール・フランクルは『夜と霧』を書いた。この本の中にユダヤ人という言葉は1つもない。ナチもないと思う。国連事務総長だったワルトハイムは、若いころヒットラー・ユーゲントだったと非難された。あのときフランクルはワルトハイムを擁護し、多くの「ユダヤ人」に非難された。フランクルにとって、ワルトハイムは二人称だった。

(「殺しのライセンス」)

憲法というと第九条という話になるが、実際に大きかったのは家制度を代表とする、民法の変化であろう。戦争はたまにしかないが、生活は日常である。その日常の常識を変えたことが、世間に影響しないはずがない。たとえば核家族が増えた。その結果は単身所帯の増加で、横浜市なら3分の1が単身所帯だという。畳の上で大勢がゴロゴロしていた昔が嘘みたいである。そもそも単身を所帯ということ自体がヘンだが、そういわれているから仕方ない。

(「公が消える時代」)

若者がときどき亡くなる。家族がやりきれないのは、よくわかるような気がする。だからあれこれ言ってみたりするのかもしれないが、亡くなった人を戻すことはできない。冷たいようだが、それは誰でも知っている。親しい人との別離は痛み、傷である。脳科学はそうした別れと身体の外傷では、苦痛に関して脳の同じ場所が働くことを示している。子どもと死に別れた親、恋人と別れた人は、脳から見れば、大きな傷を負ったときと痛みは同じである。それは脳を調べなくたってよくわかっているから、言葉がそこでは共通している。別離はまさに心の痛みである。

(「半分死んでいる」)

天皇制は政治面から扱われることが多い。しかし文化伝統と政治は、その社会の車の両輪である。天皇制はその両輪を象徴している。政治家がおよそ文化的とは思われなくなったのは、いつごろからだろうか。間違いなく平成以前からであろう。文化庁関係の予算を一気に増やしたのは小泉内閣であり、それ以後ほとんど増えていない。文化庁関係の人にそう聞いたことがある。「小泉内閣の功罪」がネット上で論じられているのを調べてみたが、文化予算に触れたものには気づかなかった。要するに政治に比較したら、日本国民にとって、文化はどうでもいいものらしい。その意味で日本を「文化国家」ということはできない。

(「日本は文化国家ではない」)

オウム真理教を頂点とするカルト・ブームは去った。しかし人の本性は変わらない。それが世界的なハリー・ポッター・ブームに引き継がれたのだと私は思う。発行部数は4億5000万冊を突破したと聞いた。理性的な意識を中心とする現代社会の文学は、ファンタジーを希求する部分を、いわば下等なものとしてそぎ落してきた。マンガやファンタジーの流行の裏には、それがある。両者はともに、ジャンルそのものが最初から仮構であることを明示している。そこが重要なのである。そこでは人は安心して仮構の世界に浸る。宗教の大きな機能がそこにあったが、意識的なこと社会は宗教という形をなし崩しに壊してきた。平成という時代はその頂点であるのか、まだこの意識より傾向が続くのか、私は判断できない。 (「オウム真理教からハリー・ポッターへ」)

東北の震災は貞観年間の地震とよく似ているといわれる。千年に一度の地震だった。歴史上では、そのほぼ十年後には、武蔵・相模の地震が来ている。さらにその約十年後には、東南海地震が来た。そのスケジュールがそのまま繰り返されるわけではない。しかしこれを現在に当てはめると、来るべき東京オリンピックの年ぐらいには、東京に直下型大地震が起こっても不思議はない。さらに2040年ごろ、たとえば室戸岬の沈降などからもっと具体的に予測する専門家は、2038年には東南海地震が来るという。その場合の予想される被害は、東国の震災の一桁上だとされる。

(「何を復興というべきか」)

これだけ情報が進み、しかも多くの人に時間ができた。それなら考えることは、すでに十分ではないのだろうか。思えばさまざまな規制が進み、やかましい世の中になった。ネットを見れば、議論は山のようにある。議会は法律を作り続ける。それはすべて言葉、情報である。本を書いているから、ますます思う。もはや問題は言うことではない。するということではないか。

日本史にもすでにその先例はいくつもある。大塩平八郎、三島由紀夫。いずれも一種のテロになってしまった。言うだけでなく、すること。後者の方がむずかしい。努力、辛抱、根性が必要である。それが現代では人気がないことはよくわかっている。「じゃあ、どうすればいいんですか」と、すぐに訊くからである。自分の生き方くらい、自分で考えたらいかが。私はそう答える。

(「人は何のために生きるのか」)