- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.07.04

『本を読むのが苦手な僕はこんなふうに本を読んできた』横尾忠則著(光文社新書)を読みました。著者は1936年兵庫県生まれの美術家で、72年にニューヨーク近代美術館で個展。その後もパリ、ヴェネツィア、サンパウロなど各国のビエンナーレに出品し、アムステルダムのステデリック美術館、パリのカルティエ財団現代美術館など、世界各国の美術館で個展を開催。国際的に高い評価を得ています。2001年紫綬褒章、11年旭日小綬章、同年度朝日賞、15年高松宮殿下記念世界文化賞など受章・受賞多数。12年神戸市に兵庫県立横尾忠則現代美術館が開館、13年香川県・豊島に豊島横尾館が開館。さらには、2008年に小説『ぶるうらんど』(文藝春秋)で泉鏡花文学賞を、16年には『言葉を離れる』(青土社)で講談社エッセイ賞を受賞しています。かつて、わたしの対談本である『魂をデザインする』で著者と対談したことがあります。

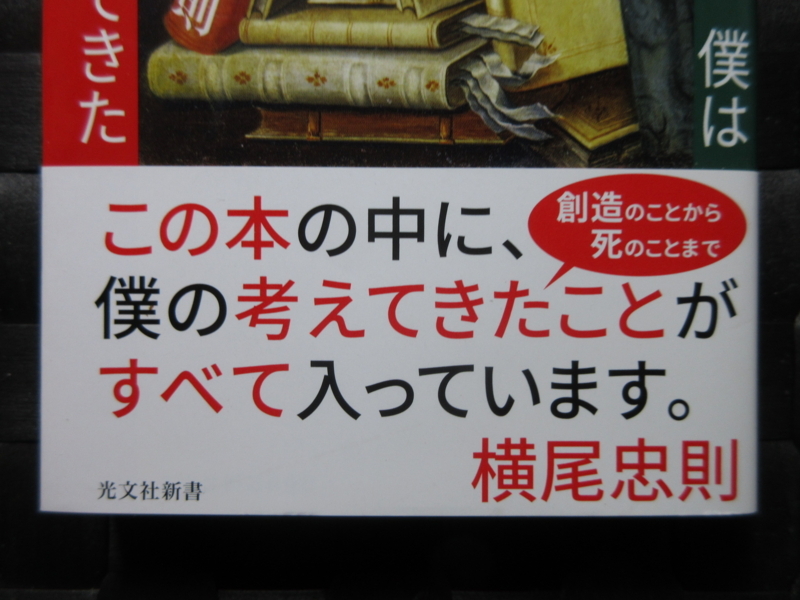

本書の帯

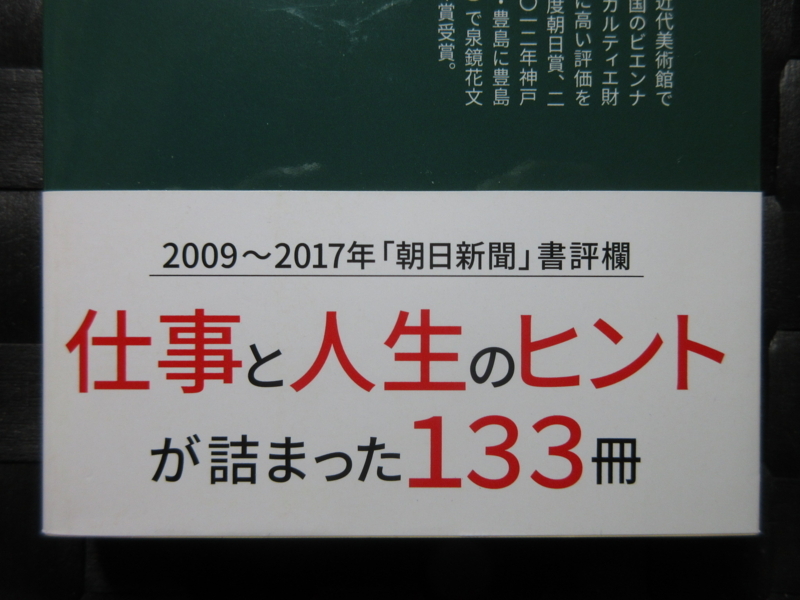

本書の帯

本書のカバー表紙にはジュセッペ・アルチンボルトの「司書」(1566年、スウェーデン・スコークロステル城所蔵)が使われており、帯には「「この本の中に、僕の考えてきたこと(創造のことから死のことまで)がすべて入っています」という著者のコメントが記されています。帯の裏には、「2009~2017年『朝日新聞』書評欄」「仕事と人生のヒントが詰まった133冊」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の扉には「生涯で一冊の本も読まなかった両親に本書を捧げます。」という献辞が記されています。そして、「死・生・今」、「『体』と『こころ』」、「トップスター」、「わがまま・あるがまま」、「遊び・自由・ユーモア」、「天才・狂気」、「芸術か人生か!」、「人生・邂逅・運命」、「写真は語る」、「猫」、「映画と人生」、「虫の声を聞く」、「日記・自伝・評伝」、「創造」、「異世界への想像力」、「夢想、空想」、「冒険とロマン」、「アンディ・ウォーホル」、「ルネ・マグリット」、「バルテュス」、「禅」、「昭和の記憶」、「物語」、「絵画の見方」、「日本・美・感性」、「現代美術とは?」、「画家について」、「明日へのとびら」などの項目(キーワード)に沿って、133冊の本が整理されています。

本書に取り上げられている本たちの間に脈絡は感じられません。

著者らしいコメントをいくつか拾って紹介することにしましょう。

『皮膚感覚と人間のこころ』傳田光洋著(新潮新書)の書評で、著者は以下のように書いています。

「僕が特に皮膚を意識する瞬間は、入浴中に自らの皮膚に触れる時だ。『気持ちイイ』のは皮膚感覚が心理に与える影響だ。皮膚の刺激が心に及ぼす影響は母親の皮膚体験により、幼児期の人格形成にさえ影響する。ヴァレリーは『人間にとってももっとも深いものこそ皮膚だ』と語る。

皮膚感覚は自己と他者を区別する意識と深く結びつく。自分の皮膚に触れるようより他人に触れられた時の方が心地いい。つまり皮膚が自己意識を作っているということ。自己が皮膚と共にあるということは普段、意識しないが、本書の読後は皮膚と心が不離一体の関係にあることを脳と共に強く意識する。そして精神の健康と皮膚の健康が密接であることを自らの皮膚に触れながら感じていたい」

『わがままこそ最高の美徳』ヘルマン・ヘッセ著、フォルカー・ミヒェルス編、岡田朝雄訳(草思社)の書評では、著者は以下のように書いています。

「一般的に『わがまま』といえば、相手やや周囲の者の意に反して自分の思い通りにならなければ気が済まないという、実にはた迷惑な行動をする自分勝手な人間を指す場合が多い。だけど同じ『わがまま』でも、一生『わがまま』を貫徹することができた希な人間もいる。ヘルマン・ヘッセが言わんとする『わがまま』は後者に属する人間のことであるが、芸術家の基本的態度である独創性を貫こうとすれば、自ずと『わがまま』にならざるを得ない。この態度は芸術の創造的世界ではむしろ高い評価につながることになる。ヘッセはこの評価を『美徳』(!)と名付けた」

『老耄と哲学 思うままに』梅原猛著(文藝春秋)の書評では、著者は以下のように書いています。

「著者(梅原猛)の数々の名著は本人の言葉を借りるまでもなく『天から降りてきた霊感によって書かされたもの』である。普遍的な芸術はおおむね霊感によって生まれるもので、従って芸術家は予言者であると同時に、霊媒的な資質を有する。そして驚くのは著者が長命であることだ。夫人の『仕事をやめて!』という願いを無視。健康を心配される夫人だが、創造エネルギーが燃焼を止めない限り、精神的肉体的にも長寿を約束される。著者の場合、創造的行為に内在する遊びと自由と笑いがその原動力で、また夫婦円満の秘訣でもある。梅原哲学が笑の絶えない家庭薬であり、家庭こそが哲学の生まれる場所なのかもしれない」

『ギャンブラー・モーツァルト』ギュンター・バウアー著、吉田耕太郎・小石かつら訳(春秋社)の書評では、著者は以下のように書いています。

「遊びの達人モーツァルトは舞踏の名手であり、熱狂的なビリヤードプレーヤーでありカードプレーヤーでもある。『海千山千の不屈のゲームプレーヤー』のモーツァルトは遊びの森深く建造された魔宮に棲む魔術師でもある。文化の中に遊びが存在するのではなく、遊びはあくまでも文化に先行しているとするホイジンガの哲学を、そのまま先取りしているようなモーツァルトだ」

この読書館でも紹介した岩波新書から刊行された宮崎駿氏の著書『本へのとびら』の書評では、以下のように書かれています。

「ぼくが羨ましく思うのは、宮崎さんが長い人生を常に児童文学を伴侶としてこられたことです。ぼくは少年時代、児童文学は一冊も読まないまま、70歳の古希を迎え、残りの時間のことを考えた時、今児童文学を読むしかないと思いました。本書に選ばれた本の中では、たった7冊しか読んでいません。今ぼくは”幼い老人”の入り口に立っています。そしてこれからが児童文学に触れる人生の佳境に入ったのだと思っています」

最後の133冊目は、この読書館でも紹介したトランスビューから刊行された若松英輔氏の著書『魂にふれる』です。その書評には、こう書かれています。

「いったん肉体から分離した魂は物質的世界から非物質的存在となり、本来の自分自身になろうと努め、肉体の支配下にあった人間的意識にとらわれない限り魂の自由を獲得し、離別した現世の地上的磁場からも解放され、生きる死者として死の彼方で自立するのではないか。従って著者の言う『悲しみ』の主体は死者の接近によるというより、むしろ生者の側の『恋愛』が作り上げるイリュージョンではないかと思うのだが、如何であろうか」

わたしは、この文章を読んで、かつて著者と「魂」について語り合った対談の内容をなつかしく思い出しました。

「あとがき」で、著者は以下のように述べています。

「書評の経験は全く初めてだった。僕が読書嫌いだということを知ってか知らずか、 今まで誰一人として僕に書評を依頼したものはなかった。(中略)だからといって嫌々書いた本は一冊もない。どの本も誰かに読んでもらいたいと思う本ばかりだ。読書後の記憶はほとんど忘却しているが、これらの本を選択した意志は何らかの形で僕の創作と人生とは無縁ではないように思う。そう考えると、どれ一冊とて無駄な本はなかったということなのかなあ」

この最後の言葉を、わたしは、しみじと噛みしめました。