- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.07.12

『江副浩正』馬場マコト、土屋洋著(日経BP)を読みました。

この読書館で紹介した『闘う商人 中内㓛』、『堤清二 罪と業』に続く、スター経営者の評伝です。500ページ近いボリュームながら、非常に興味深い内容で、一晩で読破しました。そして、大変感動しました。

著者の馬場マコト氏は、1947年石川県金沢市生まれ。70年、早稲田大学教育学部卒業。日本リクルートセンター、マッキャン・エリクソン、東急エージェンシー制作局長を経て、99年より広告企画会社を主宰。JAAA第4回クリエイティブ・オブ・ザ・イヤー特別賞のほか、日本新聞協会賞、ACC話題賞、ロンドン国際広告賞ほか、国内外広告賞を多数受賞。第6回潮ノンフィクション賞優秀作、第50回小説現代新人賞、受賞。著書は、『戦争と広告』(白水社)、『花森安治の青春』(潮文庫)、『朱の記憶 亀倉雄策伝』(日経BP社)ほか多数。

また土屋洋氏は、1946年大阪府豊中市生まれ。大阪大学文学部卒。70年日本リクルートセンター(現リクルートホールディングス)入社後、採用広告事業、デジタル通信事業、教育研修事業に従事後リクルートスタッフィング監査役、2007年リクルート定年退職。著書は、『採用の実務』『新卒採用の実際』(以上、日本経済新聞社)、『人材採用成功実例集』(アーバンプロデュース)などがあります。

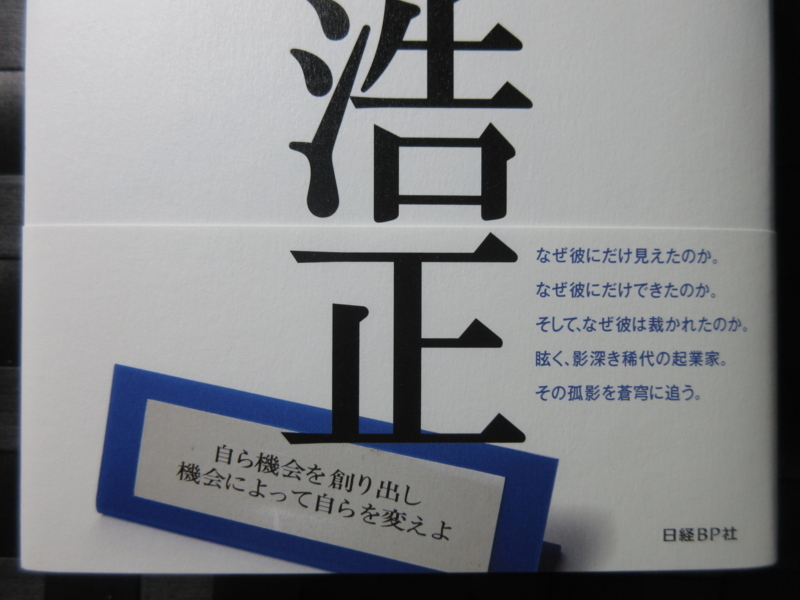

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」という江副浩正が愛した標語とともに、「なぜ彼にだけ見えたのか。なぜ彼にだけできたのか。そして、なぜ彼は裁かれたのか。稀代の起業家。その孤影を蒼穹に追う。」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

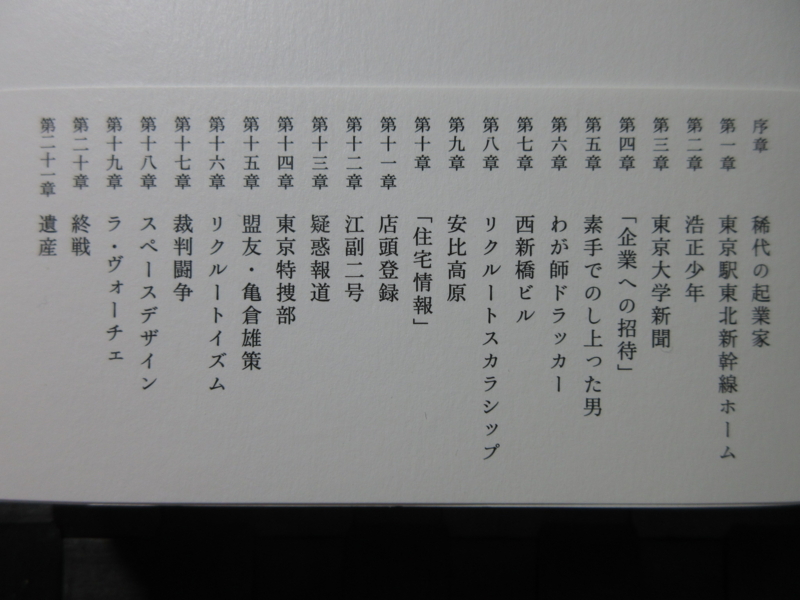

本書の「目次」は、以下のようになっています。

序章 稀代の起業家

第一章 東京駅東北新幹線ホーム

第二章 浩正少年

第三章 東京大学新聞

第四章 「企業への招待」

第五章 素手でのし上った男

第六章 わが師ドラッカー

第七章 西新橋ビル

第八章 リクルートスカラシップ

第九章 安比高原

第十章 「住宅情報」

第十一章 店頭登録

第十二章 江副二号

第十三章 疑惑報道

第十四章 東京特捜部

第十五章 盟友・亀倉雄策

第十六章 リクルートイズム

第十七章 裁判闘争

第十八章 スペースデザイン

第十九章 ラ・ヴォーチェ

第二十章 終戦

第二十一章 遺産

序章「稀代の起業家」の冒頭には、以下のように書かれています。

「2014年10月、株式会社リクルートホールディングス(以下リクルートと略す)が東証一部上場を果たした。その上場後わずか3年で、売上高は54パーセント増の1兆8399億円(17年3月期)となる。売上高に占める海外比率は4割を超えており、その評価も加わって時価総額は上場時の2.5倍に達する。この勢いで、同社は20年までに人材領域で、30年までには販促領域でも世界のトップ企業をめざすという。こうした急成長ぶりは、低迷が長く続く日本経済のなかでひときわ光彩を放つ。その原動力は国内外での積極果敢な企業活動である」

「日経ビジネス」17年10月16日号で、峰岸真澄社長は、それを支えるのは旺盛な起業家精神であり、この企業文化そのものがリクルートの競争力だと述べました。そして、その企業文化の原型をつくったのは、創業者の江副浩正(1936-2013)であり、いまのリクルートは、江副から2つのものを受け継いできた結果だとして、以下のように語りました。

「1つは企業と個人をマッチングさせるというビジネスモデルそのもの。情報誌というメディアを通じて、科学的にその効果を実証するというプラットフォームを作ったことです。

もう1つは、携わる従業員の力でビジネスモデルを磨き続けられる文化を作ったことです。我々の経営理念にある『個の尊重』に、それが表れていると思います。個人の力によってサービスを生み出し、それを磨き続ける。これこそが醸成されてきたリクルートの企業文化です」

江副との親交が深かった孫正義氏と大前研一氏は以前、江副とリクルートをこのように評していました。

ソフトバンク社長である孫氏は、次のように述べています。

「私は現在ヤフーのほかインターネットや通信の事業に力をいれて取り組んでおりますが、江副さんはその面においても先駆者です。江副さんが住宅情報オンラインネットワークのサイトを立ち上げられたのは、いまから二十年以上も前で、日本で初めてのインターネットサービスでした。また、リクルートは日本の第二種通信事業者の第一号事業者となって、通信インフラの事業にも積極果敢に進出されました。ソフトバンクが通信事業に進出するずっと以前のことです。日本のベンチャー起業家のトップランナーとして、将来を見据えた新しい事業、これまで人のやっていないことに強い関心を抱き事業化されていく江副さんの経営姿勢に、私のみならず多くの日本の起業家が畏敬の念を抱き、また目標として励みにしてまいりました」

また、評論家の大前研一氏は、次のように述べています。

「リクルートは例の事件で企業イメージがずいぶん傷ついたが、いまでは日本で最も注目される人材育成所となっています。つまり、若い人々は競ってリクルートに就職し、そこで大いにもまれて三十代半ばで他に出て活躍したいと願っているのです。(略)今の時代に合った感覚と起業家精神を持った人材がこのリクルート社から輩出しているのです。(略)日本で最もダイナミックな人材を育てているリクルートの人事システムは偶然ではなく、企業の『染色体』とも呼んで良いほど創業の時以来の思想、理念などがここに色濃く反映していることが分かりました。若い社員にインタビューすると、江副さんのことを悪く言う人はいませんでした。なぜなら、創業の精神は今の会社にも生き続け、そして、今や若者が最も入りたいと思う将来性豊かな、かつ大企業病にならないその社風、体質が全て江副さん以来の伝統である、とはっきり思っているからです」

孫氏と大前氏の他にも、江副浩正を偉大な先駆者、経営者として仰ぎ、私淑する経済人は多いです。本書では、「江副浩正を信奉する人、薫陶を受けた人」として、澤田秀雄、堀江貴文、藤田晋、井上高志、宇野康秀、江幡哲也、小笹芳央、鎌田和彦、坂本健、島田亨、島田雅文、杉本哲哉、須藤憲司、経沢香保子、廣岡哲也、藤原和博、船津康次、町田公志、村井満、安川秀俊、渡瀬ひろみといった人々の名前が紹介されています。

江副浩正について、本書には以下のように書かれています。

「江副浩正の名は、一般にはリクルート事件と併せて語られることが多い。昭和のバブル期に起こった政界、財界を巻き込んだ疑獄事件である。江副が自身の経営する不動産会社リクルートコスモスの店頭登録に際して未公開株を政界、官界、経済界の有力者に譲渡した。このことの違法性が問われ、江副ほか関係者が贈収賄罪で起訴され、有罪となった。カネがらみ、権力がらみの事件は大衆の興味をそそり、報道は過熱した。そのあおりを受け、当時の竹下内閣が倒れるという事態にまで至ったのである。その結果、江副浩正の名は、ロッキード事件にも比肩する一大事件の主人公として昭和史に、そして人々の記憶に刻まれることになった。この鮮烈な記憶が、起業家としての江副浩正の実像を覆い隠しているのかもしれない。いまだに、強烈な逆光によって江副浩正の正体はくらまされ、『東大が生んだ戦後最大の起業家』『民間のあばれ馬』とたたえられた江副のすごみを本当に理解する者は数少ない。

リクルート事件から30年、ようやく事件は風化し始めたのかもしれない。そして同時に、江副が打ち立てた『情報産業』という言葉も革新的なビジネスモデルも、いまやすっかり『当たり前』のものになった」

「江副浩正は生涯を通して起業家だった」として、本書では以下のように書かれています。

「60年、江副は東大卒業と同時に大学新聞広告社(いまのリクルートホールディングスの前身)を興す。その2年後にはわが国最初の情報誌となる『企業への招待』を創刊した。採用広告だけでつくられたこの就職情報誌は、多くの学生と企業の支持を得て採用・就職活動のスタンダード・メディアとなっていった。続けて江副は、中途採用者向けに『週刊就職情報』(75年)、女性向けに『とらばーゆ』(80年)を刊行した。従来の新聞広告中心の中途採用市場に就職情報誌を持ち込むことで、転職希望者に利便性と採用市場の活性化をもたらすことに成功したのである。その後は進学、住宅、旅行、車、結婚など、様々な分野でわが国最初の情報誌を刊行、そのいずれをも成功させ、それぞれの業界の流通革新をリードした」

続けて、本書には次のように書かれています。

「80年代の初めには、高速通信回線とコンピュータの融合する時代の到来を確信、紙の情報誌はいずれネット媒体に取って代わられることを鋭く予見した。日本でインターネット利用が本格化する20年前の話である。リクルートが情報産業へ飛躍する布石として、通信回線事業の自由化をにらみ回線リセールやコンピュータの時間貸しの事業化に乗り出した。この2つの事業には2000億円を投じたが、やがて行き詰まって撤退する。負けっぷりも豪快であった。こうして江副は、情報誌事業を中核に据え、テスト・教育、不動産、リゾート、通信・コンピュータ事業と、独自性のある新規事業を次々に興し、その多くをわが国におけるトップクラスの事業に育て上げていったのである」

さらに、本書には次のように書かれています。

「88年、リクルート事件で江副は会長職を退任する。その3年後にはリクルート株を売却、完全にリクルートを離れた。昭和の最後の日まで戦後の日本を駆け抜けた起業家は、静かに表舞台を降りた。それ以来、裁判報道を例外として、江副の名前はマスコミから消えた。13年2月8日76歳で亡くなるその日まで、江副が何を考えどう生きたのか、それを知る人はほとんどいない。実は、彼はその死の日まで、事業での再びの成功を願い、もがいていた。新たな目標を定め、組織をつくり、果敢に挑んでいたのである。起業家の血はたぎり続けていたのだ。160センチ、45キロの小柄な体のどこにそのエネルギーが隠されていたのだろうか。その、江副浩正の実像を明らかにすることが本書の目的である。彼だけが見ていた世界、めざしたもの、そこに挑む彼の思考と行動。その中に、私たちを鼓舞し、思考と行動に駆り立てる何かがあるに違いないと信じるからである」

リクルート事件に象徴されているように、江副浩正に人生は「株」に大きく左右された人生でした。日本リクルートセンターを起業してしばらく経過した頃、彼は金策に困ったことがありました。そのとき江副の父親から「いざというときは、これを証券会社に持って行って金に換えるように」と書かれた手紙と一緒に、三井鉱山(現、三井コークス工業)の証券が送られてきました。これが江副と「株」との運命の出合いだったのです。本書には、以下のように書かれています。

「証券会社に就職した同窓生が江副のために仕掛けたのは、株売買で損失を出させてしまった客の損失補てんや、思惑株の誘導のために、当時の証券会社が行う、日常茶飯事的な内部操作だったが、江副は、たちまちのうちに株の魅力にとりつかれた。

『ギャンブラー江副浩正』そんな資質が自らのなかにあるとは、父から株券を渡されるまで気づかぬことだった。初手の快感が忘れられない江副は、ずぶずぶと株の深みにはまった」

しかし、金策に走り回り、アルバイトの給料に充てよう、なんとか印刷代を賄おうとしている間はかわいいものでした。注ぎのように書かれています。

「やがてリクルートの採用事業が軌道に乗るに従い、江副のもとには好景気企業情報がいくらでも入ってくるようになる。なぜなら景気がよく、事業を拡大しようとする企業や、新たな事業を興そうとする企業は、前年度から大量の新卒者を採るからだ。採用情報をもとに、江副は個人としても卓越したプロの投資家に育っていった。しかも後年には、膨大な資産を背景に『信用取引』が肥大化していった。そして、江副の株式投資はますます過熱する。ついにはハイリスク・ハイリターンを狙うギャンブラーと化し、兜町では仕手師の1人とみられるようになった。江副の資金を『江副ダラー』、そして仕掛けるそれは『江副株』とひそかに呼ばれた。しかも江副がのめりこんだのは、『売り』『買い』の仕手戦にあって、さすが兜町の強者でも危険すぎてほとんど手を出さない『売り』から入る極めて特殊な手法だった。それもやっかいなことに、破たん願望を秘めていた。事業で成功すればするほど、己自身は膨大な負債の蟻地獄に身を沈めた。江副は死の日まで、そこから抜け出すことはなかった」

本書で最も感銘を受けたのは、第六章「わが師ドラッカー」でした。

江副は経営学の泰斗であるピーター・ドラッカーの著作を貪り読みました。本書には、「経営者と働く者の両者にとっての『人間の幸せ』とはなにかを前提に、絶えず理想の社会・組織のあり方を模索し続けたのが在野の人、ドラッカーだった。ダイヤモンド社より『創造する経営者』『現代の経営』とその著書がたて続けに出てソニーの盛田昭夫、立石電機(現・オムロン)の立石一真、イトーヨーカ堂の伊藤雅俊と、ドラッカーに心酔する経営者が次々に現れる」と書かれています。

ちなみに、わたしの経営の師もドラッカーであり、わたしは、『知の巨人ドラッカーに学ぶ21世紀型企業経営』(ゴマブックス)、『最短で一流のビジネスマンになる! ドラッカー思考』(フォレスト出版)を書きました。

続けて、本書には以下のように書かれています。

「05年96歳でドラッカーが亡くなった後も、数多くの著作が出版され、ユニクロの柳井正など、いまも信奉者を公言する経営者が後を絶たない。そのような日本におけるドラッカー熱のなか、実際の経営にその理念を取り込み、自分の血肉とし、実践したのはほかでもない江副だった」

のちに「財界」85年10月10日号のインタビューで、江副は「若い経営者の方は、よく経営上の師匠を持っておられる。しかし学生のころから現在の仕事を始めた私は、残念ながらその機会に恵まれなかったのである。どうしてもと言われると、いわば書中の師として、アメリカの社会学者のピーター・ドラッカーをあげたい」と語っています。

さらに、江副のドラッカーへの傾倒ぶりが以下のように紹介されています。

「江副は自分の手書きによる『ドラッカー名言集』の小冊子さえ作る熱心さで、それを配りながら社員の横の席に座り込み熱くドラッカーを語った。やがて、『現代の経営』を実践するリクルートの組織は活性化し、それは変革のために流動化した。『朝令暮改』は言うにおよばず『朝令朝改』が当たり前になった。実績と利益を生み出せないPC長は、新たな責任者に代わった。その非は前任者ではなく、得手、不得手を見抜けなかった江副の人物観察眼にあった。真剣勝負に生きる経営者として、自然、江副のなかに瞬時に人を見抜く力が養われる。同時にここで創業以来、すべての社員の個々の人格を尊重し、役職名ではなく『江副さん』『〇〇さん』とお互い『さん』づけで呼んできた長い伝統が役だつ。役職名で呼び合っていれば、降格、左遷の印象を残す。ある部署でPC長を外されても、その社員は新しい部署で得手な仕事を見つけ出して業績を挙げればよい。結果、適材適所化が進み、組織はさらなる利益を生み出した」

第八章「リクルートスカラーシップ」では、江副が発案し、実行した前代未聞の奨学金制度について言及されています。江副はつねづね、「誰もやったことのないことをやる会社にふさわしい、誰もやったことのない奨学金制度にしたいのです」と語っていました。本書には、次のように書かれています。

「江副は返還義務の免除と給付対象者の親の所得制限の廃止を提案した。自らの経験に基づいたものだった。

江副の親は高校教師として貧しく、大学時代には月々2000円の奨学金が大きな救いになった。だが社会人になると、その奨学金の返還を迫られる。つい忙しくて返還を忘れることもあるし、郵便局へ払い込みに出向けないときもある。社員の給料が払えないときは、自分の奨学金の返済どころでなかった。しかし執拗に返還を迫られる。これがたまらなく嫌だった。月々2000円の貸与で『恵む』側は、『恵んでもらう』側の江副に対し大学の4年間、悔しさを植えつけ続けた。それだけでなく、卒業後も高飛車に振る舞い、その優位な立場を押しつけてくる。

『社長と呼ばないで、江副さんと呼んでください』

江副が日ごろから口を酸っぱくして言うのも、社内に上下意識をもちこみたくないからだ。まして慈善事業において、上下意識や屈辱感など感じさせてはならない。だから江副は、返済の不要な奨学金制度を主張した」

江副は、リクルートの奨学生には、国家や社会に「自分は何をもってどう貢献していくか」という意識を早くから持ってもらいたいと考えました。それが就職、進学を業とするリクルートにふさわしい奨学金制度のあり方だと信じたからです。そこで選考基準を論文と面接のみとし、論文の課題を「私は大学で何を学ぶか」としました。審査委員長には元「週刊朝日」の編集長で評論家の扇谷正造を迎えました。本書には以下のように書かれています。

「面接を進めるに当たり、扇谷は井上たち審査委員に向かって言った。

『こちらは試験官として先方は受験生として、ふれ合うのはほんの5分ぐらいだけど、相手の心にとまることを一言は言うように心がけましょうよ』『試験にパスするかしないかは別として、そのとき聞いた一言が優秀な彼らには、いつか心に残るでしょう。そんな言葉をかけられるよう、われわれもがんばりましょう』」

扇谷委員長は、集まった応募論文のレベルの高さに大いに驚き、最初の応募論文を読み終わったとき、軽い気持ちで引き受けたことを悔やんだそうです。赤線を引いた論文を手元に置いて、扇谷は面接に臨みました。本書には次のように書かれています。

「扇谷は、たとえ不合格でも、一人ひとりの受験生にていねいに声をかけていった。そして井上もまた、彼らのなかに若き日の自分を見つけ、懐かしげに声をかけた。5人の審査委員が心打たれて選出した学生は初年度、10名になった。学生1人ひとりには、ほかの奨学機関の水準よりも多額の、毎月1万円が支払われた。合格者の入学先は、東大理一、日本赤十字中央女子短期大学看護科、立正大学文学部地理学科、京都大学農学部、沖縄県立コザ看護学校と多岐にわたった」

わたしは、東大や京大などの超名門大学に並んで、日本赤十字中央女子短期大学看護科や沖縄県立コザ看護学校の名前があるのを見て、非常に感動しました。そして、リクルートスカラーシップにおける江副浩正の「志」を感じました。後に、彼によって大学に通い、社会に出た元奨学生たちはリクルート裁判の最終判決言い渡しの前に、著名人や江副の友人たちに呼びかけて上申書を書いてもらい、江副の人柄を裁判官に訴えました。呼びかけに応えた者は219名にも上りました。この事実を知ったときも、わたしは大いに感動しました。

第十章「住宅情報」では、江副と父親との関係が描かれます。

実の母を捨てて再婚した父親を許せなかった江副でしたが、長じてからは父と和解し、金策に困ったときは父の援助を受けました。

1981年3月、銀座に建てられた「リクルート本社ビル」の竣工式後、父から「浩正が銀座に大きなビルを建てたと新聞で読んだ。お前の建てたビルを見たいし、久しぶりにゆっくり温泉にも一緒に入りたい」との連絡がありました。生涯一教師として大阪の高校の教壇に立ち続けた父も80歳を目前としていましたが、「リクルート本社ビル」を訪れ、江副の社長室の椅子に座り、指で肘掛けの隅をたたきながらも父は満足げだったそうです。

その後、2人は新幹線で小田原に向かい、箱根で湯に浸かりました。

そのときの様子が、本書には次のように書かれています。

「父と温泉に入るなど、何十年ぶりだろう。おそらく、中学時代に野沢温泉で父にスキーを教わった後、一緒に入って以来ではないか。

『就職のとき、わしと同じようにお前が教師になってくれればと願った。それが嫌なら、せめてこれからの時代、電通か大広にでも入ってくれればとも。それが大学新聞の仕事をそのまま続けてやるというので、どうなることかと長いこと気になっていた』

『そうなんですか。一言もそんなこと言ってくれなかったじゃないですか』

『お前のことだ、どうせ言っても聞きはしないだろう。だから黙っていた。しかし、いまの仕事は電通にも負けない仕事だ。よくやったなぁ。電通通りの真横に、それより大きなビルまで建てて』

父に褒められたのは初めてかもしれない。これまでの長い年月、江副が胸中に抱き続けてきたわだかまりが、ようやく氷解していく。新しいビルを建ててつくづくよかったと思う」

箱根から帰り、父の兄弟、知人を集めて会食をしました。

江副は父の体調を心配しましたが、食事は思いのほか進みました。翌朝起きると上機嫌で、父は「久しぶりに朝湯をつかわせてもらおうか」と言いました。ずいぶん長湯をして、出かける江副を玄関まで送ってもくれました。そして、「ああ、さっぱりした。こんなにうまい酒と食事は久しぶりだった。行っておいで」と言いました。本書には次のように書かれています。

「江副が出かけた後、父は突然睡魔に襲われ眠り込むと、そのまま息を引き取った。疎開先の佐賀から焼け野原の大阪に帰って以来、ほとんど心を通わせることなく過ごした親子だったが、父の最後の数日をともにできたことに江副は感謝した。幾つになっても父は父だったので、葉隠の精神を説く父が生きている間、江副は自らの思いを封印し生きてきた。

やっと父の束縛が解け、江副は変容していった。投機性の高い株式投資の世界に傾斜していった。同時に、江副のなかから、少しずつ謙虚さが薄れていくのを、旧知の人たちは見過ごさなかった」

今でこそ、リクルートといえば、知らない者はいません。

日本を代表する「情報産業の雄」になったわけですが、かつては新興企業として苦渋を舐めた時期がありました。本書の共著者の1人である土屋洋氏はリクルート創業10年入社でしたが、2年目に結婚式をあげました。そのときの披露宴で、仲人の大学教授が新郎を紹介する際に、「新郎は、名前も聞いたこともない、わけのわからない会社に就職しまして、いや私は反対したのですが」と述べたそうです。それを聞いた江副は「あれはね、本当に悔しかった。何としてもリクルートを世間から認められる会社にしてやる、もう社員に肩身の狭い思いをさせないぞと、その日、僕は誓ったんだ」と語ったそうです。マネジャー会議など、ことあるごとに江副は、その土屋の披露宴の話に触れ続けました。そして、「あの結婚式以来、僕もみんなもがむしゃらに働いてリクルートは大きくなった。あの悔しさが、道を切り開いてくれたと言ってもいいかもしれないね」と語ったといいます。

新興企業として軽んじられる屈辱は、江副を苛立たせました。

江副は、敬愛する2人の起業家、京セラの稲盛和夫とソニーの盛田昭夫が組む「第二電電」への参加をめざしました。足繁く「第二電電」の設立準備会に通い、いち早く参加を申し入れました。

その結果が、本書には以下のように書かれています。

「次年度からスタートする第二電電の構成企業を決める、最終判断のときがきた。候補企業、一社一社の検討に入った。リクルート参加の是非が問われた。票が分かれた。議長である稲盛和夫にその判断が任された。

『リクルートはまだ早いのではないか』

稲盛の一言で、リクルートの『第二電電』参加は不可能になった。稲盛が、『第二電電』の出資構成会社25社に、新興企業から選んだのは、飯田亮率いるセコムだった」

わたしが想像するに、稲盛氏は実業家としての江副の生き方に何か違和感というか、危うさを感じていたのではないかと思います。

後に、「新興企業として馬鹿にされたくない」という強烈なコンプレックスが、最悪の形で出ました。リクルート・コスモスの株式上場の際、主幹事会社であった野村證券の審査に時間がかかったので、江副は「野村に馬鹿にされた」と思い込み、主幹事会社を大和証券に変更したのです。しかし、それこそがリクルート事件の最大の原因であったことを、江副は後年知ることになります。当時、野村證券の事業リクルート法人部でリクルート担当だった廣田光次から、野村はけっして主幹事会社を断っていなかったという衝撃の事実を江副は聞かされます。

廣田の話を聞きながら、江副は頭を細かく振り続け、「もう一度聞きますよ。野村に、断られた、の、で、は、ないと」と、か細い声で尋ねました。すると、廣田は「もちろんですとも。それが証拠に、リクルート事件の真っ最中の秋に、役員の鈴木と私が、偶然、同時に大阪転勤になりました。秋の定期人事だったのですが、社内ではコスモスを落とした左遷人事だともっぱら噂されて弱ったものです。入院をなさっていたのでごあいさつもままならず、大阪に赴任し失礼してしまいましたが」と語ったのです。

そのときの様子を、本書では次のように書いています。

「立っていられないくらいに憔悴した江副の口から、とぎれとぎれに言葉が漏れる。『もし、もしだよ、もし、野村に、主幹事の、会社を、その主幹事を、お願いしていたら、廣田さん。どうなっていました?』

廣田は江副を支えるようにして、手を取ると、きつく握りしめながら勢い込んでしゃべった。『私がコスモスさんを担当していれば、どんなに江副さんがお望みになっても、政治家、官僚への株式譲渡は必ず止めていました。確かにあの当時、世間では未公開株の譲渡は誰もがやっていたことかもしれません。ただ私ども野村證券では、政治家、官僚への譲渡は、どなたがお客様であろうとも認めてまいりませんでした。私は体を張っても止めていたはずです』初めて告白する廣田の目に涙があった」

時間を戻すと、稲盛和夫によって与えられた屈辱をバネに、江副は財界でも「うるさ型」とされる年長者の心を次々にわしづかみにし、押しも押されぬ若手ナンバーワン経営者として躍り出ました。しかし、不動産やノンバンク事業に傾斜し、ニューメディア事業で疾走する江副のなりふり構わないワンマンぶりに対して、社内ではひそかに「江副二号」という言葉が言い交わされ始めていたそうです。本書には、以下のように書かれています。

「敬愛の念を込めて『江副さん』と言っていた社員たちが、絶対君主のようにふるまう江副にとまどい、その変容ぶりを嘆くかのようにそう呼んだのである。『住宅情報』を開発したころの江副が『江副一号』だとすると、いまの江副は『江副二号』だというわけだ」

また、「『江副一号』が徐々に『江副二号』に変容していった契機は、父、良之の死にあったといえるだろう。かつて『リクルートのマネジャーに贈る十章』の最後に書いた言葉は、父にたたき込まれた『謙虚であれ、己を殺して公につくせ』という葉隠精神からきていたといっていい」とも書かれています。次々と新規事業を開設していった「江副一号」。それとは対照的に、「江副二号」は何1つ新しい事業を開発し、軌道に乗せられずに、リクルート王国の国王として君臨しました。

その変容を見逃さなかった人物が2人いました。評論家の扇谷正造と、NEC社長の関本忠弘でした。詳しい内容は本書をお読みいただきたいと思いますが、彼らに対して江副は大変な「非礼」を働きました。当然ながら2人は憤慨したわけですが、結局、江副浩正という人には生涯を通じて「礼」の精神が欠けていたように思います。リクルート社内で社長も平社員も「さん」づけで呼ばせることも、一見自由な社風のようにも思えますが、組織内における「礼」が失われていったように思えてなりません。

第十六章「リクルートイズム」では、晩年の江副の想いとその死後が以下のように書かれています。

「自分の経営は間違っていなかった。再び生まれて何をなすと、問われるならば、今度はもっとリクルートをうまく経営すると答えよう。自分が興した企業、風土、文化を、次代に向けて、さらに進化した姿に変えるのだ。

しかし、江副はリクルートの上場を見ることなく、13年2月8日、こつぜんと逝く。その1年半後の14年10月16日、リクルートは東証一部に上場した。その出来高は時価総額1兆9千億円を記録し世間の耳目を集めた。

江副が冒した重大な過誤を後継者たちは自らの手で解決し、新しい成長軌道を駆け上がった。その象徴すべき出来事が、この日の東証一部上場だった。江副から渡されたバトンを次世代経営者、いや全社員がつないで30年。そのリクルートイズムをより進化させ、昇華する戦いの結果だった」

第二十章「終戦」では、江副の死後が以下のように描かれます。

「13年3月16日、品川プリンスホテルで『江副浩正さんお別れの会』が1100名の参列者を集め催された。まず『江副浩正さんとリクルートの軌跡』という映像が、かつてリクルートの企業CMで使われたことのあるイーグルスの『デスペラード=ならず者』をBGMに放映される。たしかに江副は、戦前から延々と継承され戦後も堅強に守り抜かれた日本財界にとって、素手でのし上ってくるならず者だった。起業家江副のその『荒ぶる情熱』は恐れられ、拒否もされた。しかし、いつの時代も起業家というならず者は、世の中にとってうさんくさく、何かと弾かれやすい存在なのだ。

『若者よ、恐れず立ち上がれ、飛翔せよ。そして江副浩正に続け』

そう語りかけるように、江副が愛した安比高原の前森山をかたどった花の祭壇の頭上には、遺影を追うように何百羽というかもめが翔ぶ。ならず者が興した組織は、52年で108のグループ会社、総従業員数2万3000人に育つ。そのうち20カ国を超える海外の従業員数は2500人にもなる」

第二十一章「遺産」では、「江副の残した功績」を「情報誌を創り出したこと」、そして「成長する企業の思想と仕組みを創ったこと」の2つに要約しています。この2つの功績は、江副の死後もその意義は滅するどころか、ますます輝きを増しています。

特に後者の経営者が変わっても発展し続ける企業を創ったことは偉業と言えるでしょう。本書には以下のように書かれています。

「偉大な創業者が退いた後も発展を続ける企業は意外に多くない。江副が尊敬してやまなかった中内㓛のダイエー、ライバルと見なしていた堤清二のセゾングループは創業者を失った後、間もなく姿を消した。『会社の寿命30年説』に従えば、創業者から次の世代への継承にこそ困難がともなう。

しかし、リクルートは江副を失っても、相次いで襲った2つの経営危機、つまり企業イメージの失墜と巨額負債、を脱し生き残った。ダイエー傘下に入ってもわずか8年で独立を回復し、巨額の有利子負債を完済し、見事に再生を果たした。しかも、この間に情報誌からネットへの転換という事業の構造変革を同時に実現している」

わたしは、リクルートには「孝」が生きていると思いました。

江副浩正は「礼」を知りませんでしたが、リクルートは「孝」を実現したのではないでしょうか。拙著『孔子とドラッカー新装版』(三五館)において、孔子とドラッカーには「知」の重視、「人間尊重」の精神など、共通点がいくつもあるが、わたしが最も注目したのは両者の「死」のとらえ方でした。正確には「不死」のとらえ方と言った方がいいかもしれません。

孔子が開いた儒教における「孝」は、「生命の連続」という観念を生み出しました。日本における儒教研究の第一人者である大阪大学名誉教授の加地伸行氏によれば、祖先祭祀とは、祖先の存在を確認することであり、祖先があるということは、祖先から自分に至るまで確実に生命が続いてきたということになります。

自分という個体は死によってやむをえず消滅するけれども、もし子孫があれば、自分の生命は存続していくことになります。わたしたちは個体ではなく1つの生命として、過去も現在も未来も、一緒に生きるわけです。

つまり、人は死ななくなるわけです!

加地氏によれば、「遺体」という言葉の元来の意味は、死んだ体ではなくて、文字通り「遺した体」であるといいます。つまり本当の遺体とは、自分がこの世に遺していった身体、すなわち子なのです。親から子へ、先祖から子孫へ、孝というコンセプトは、DNAにも通じる壮大な生命の連続ということなのです。孔子はこのことに気づいていました。

一方、ドラッカーには『企業とは何か』という初期の名著がありますが、まさにこの「企業」という概念も「生命の連続」に通じます。世界中のエクセレント・カンパニー、ビジョナリー・カンパニー、そしてミショナリー・カンパニーというものには、いずれも創業者の精神が生きています。エディソンや豊田佐吉やマリオットやデイズニーやウォルマートの身体はこの世から消滅しても、志や経営理念という彼らの心は会社の中に綿々と生き続けます。

重要なことは、企業とは血液で継承するものではないということです。思想で継承すべきものなのです。創業者の精神や考え方をよく学んで理解すれば、血のつながりなどなくても後継者になりえます。むしろ創業者の思想を身にしみて理解し、指導者としての能力を持った人間が後継となったとき、その企業も関係者も最も良い状況を迎えられるのでしょう。逆に言えば、超一流企業とは創業者の思想をいまも培養して保存に成功しているからこそ、繁栄し続け、名声を得ているのではないでしょうか。

「孝」も「企業」も、人間が本当の意味で死なないために、その心を残す器として発明されたものではなかったかと、わたしは思っています。ここで孔子とドラッカーはくっきりと一本の糸でつながってくるのですが、陽明学者の安岡正篤もこれに気づいていました。安岡はドラッカーの”The age of discontinuity”という書物が『断絶の時代』のタイトルで翻訳出版されたとき、「断絶」という訳語はおかしい、本当は「疎隔」と訳すべきであるけれども、強調すれば「断絶」と言っても仕方ないような現代であると述べている。そして安岡は、その疎隔・断絶とは正反対の連続・統一を表わす文字こそ「孝」であると明言しているのです。老、すなわち先輩・長者と、子、すなわち後進の若い者とが断絶することなく、連続して一つに結ぶのです。そこから孝という字ができ上がりました。そうして先輩・長者の一番代表的なものは親ですから、親子の連続・統一を表わすことに主として用いられるようになったのです。

安岡は言います。人間が親子・老少、先輩・後輩の連続・統一を失って疎隔・断絶すると、どうなるか。個人の繁栄はもちろんのこと、国家や民族の進歩・発展もなくなってしまいます。革命のようなものでも、その成功と失敗は一にここにかかっています。わが国の明治維新は人類の革命史における大成功例とされています。それはロシアや中国での革命と比較するとよくわかりますが、その明治維新はなぜ成功したのでしょうか。その理由の第一は、先輩・長者と青年・子弟とがあらゆる面で密接に結びついたということです。人間的にも、思想・学問・教養という点においても、堅く結ばれています。徳川三百年の間に、儒教・仏教・神道・国学とさまざまな学問が盛んに行われ、またそれに伴う人物がそれぞれ鍛え合っていたところに、西洋の科学文明、学問、技術が入ってきたために、両者がうまく結びついて、あのような偉大な革命が成立したのです。これこそ孝の真髄であり、すべてのマネジメントに通用するものです。疎隔・断絶ばかりで連続・統一のない会社や組織に、イノベーションの成功などありえません。そして、それを見事に実現した企業こそ、リクルートではないでしょうか。

本書は、以下の文章で終わっています。

「『自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ』

江副が生みだし蒔いた種は広がり、芽を出し、根を張って新たな花を咲かせようとしている。このフレーズに象徴される、江副がリクルートの創業期に確立した思想と経営の仕組みは、リクルート出身者を通して業界を越えて伝播していく。創業期に組織力では勝負ができないリクルートは、個人の力をフルに発揮させることで活路を開こうとした。当時は、リクルート固有の方法と思われた手法が、いまやすべての企業にあてはまる普遍的かつ合理的な経営手法であると認められつつあるのだ」

かつて、学生時代に、わたしは中内㓛、堤清二、江副浩正の3人に憧れを抱きました。現在、ダイエーやセゾンは存在しませんが、リクルートは依然として成長・進化を続けています。1人の企業経営者として、リクルートから学ぶことはあまりにも大きいです。

「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」という言葉を噛みしめ、社会のニーズを発見し、問題解決としての事業を展開させる・・・わが社をそんな企業にしたい。本書を読んで、そんなことを考えました。

この読書館でも紹介したノンフィクションの大傑作『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』が木村政彦の荒ぶる魂を鎮める「鎮魂の書」であったように、本書もまた江副浩正というディスペラートにとっての「鎮魂の書」であると言えるでしょう。最後に、素晴らしい本を世に送り出してくれた、東急エージェンシーの先輩である馬場マコトさんに感謝いたします。