- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.08.10

沖縄県の翁長雄志知事、俳優の津川雅彦さんが亡くなりました。どんなに有名な方でも、いつかは人生を卒業します。先祖を供養する最大の行事である「お盆」を迎える8月は、日本人全体が死者を思い出す季節です。そして、それは自らの「死」について考える季節でもあります。

そんなことを考えながら、『死すべき定め』アトゥール・ガワンデ著、原井宏明訳(みすず書房)を読みました。アメリカの現役医師が終末医療のあり方を描いた本で、「死にゆく人に何ができるか」というサブタイトルがついています。著者は1965年生まれ。ブリガムアンドウィメンズ病院勤務、ハーバード大学医学部・ハーバード大学公衆衛生大学院教授。「ニューヨーカー」誌の医学・科学部門のライターを務め、執筆記事はベスト・アメリカン・エッセイ2002に選ばれ、2010年に「タイム」誌で「世界でもっとも影響力のある100人」に選出されています。

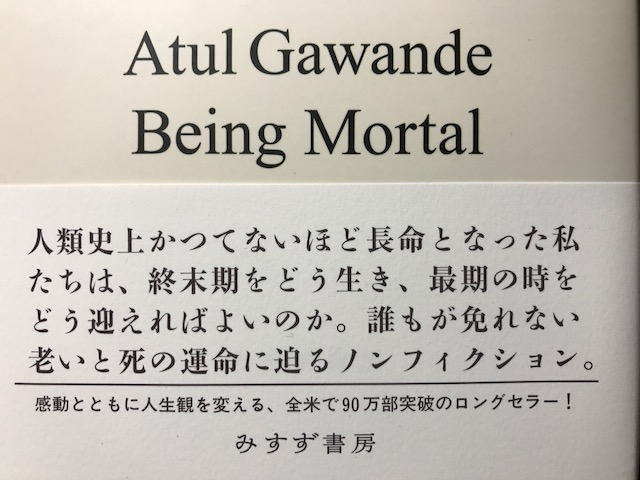

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、以下のように書かれています。

「人類史上かつてないほど長命となった私たちは、終末期をどう生き、最期の時をどう迎えればよいのか。誰もが免れない老いと死の運命に迫るノンフィクション」「感動とともに人生観を変える、全米で90万部突破のロングセラー」と書かれています。

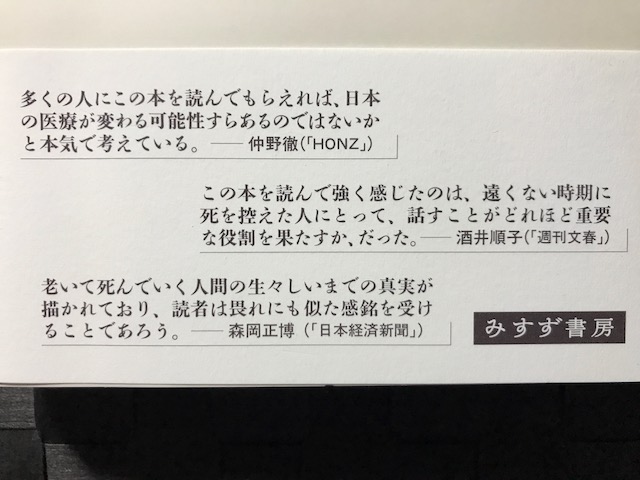

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、以下の書評の一部が紹介されています。

「多くの人にこの本を読んでもらえば、日本の医療が変わる可能性すらあるのではないかと本気で考えている。―仲野徹(「HONZ」)」

「この本を読んで強く感じたのは、遠くない時期に死を控えた人にとって、話すことがどれほど重要な役割を果たすか、だった。―酒井順子(「週刊文春」)

「老いて死んでいく人間の生々しさまでの真実が描かれており、読者は畏れにも似た感銘を受けることであろう。―森岡正博(「日本経済新聞」)

カバーの裏には、以下のような内容紹介があります。

「今日、医学は人類史上かつてないほど人の命を救えるようになった。しかし同時に、人はがんなどの重篤な病いと闘う機会が増え、寿命が飛躍的に延びた。老人ホームやホスピスなど家族以外の人々も終末期に関わるようになり、死との向き合い方そのものが変わってしまったのである。この『新しい終末期』において、医師やまわりの人々、そして死にゆく人に何ができるのだろうか? インドの田舎町で長老として過ごすおじいさん、子供と離れて一人で都会的な生活を送るおばあさん、母親になってすぐに末期がんと向き合う女性・・・・・・。本書の著者アトゥール・ガワンデは、外科医としていくつもの最期の決断に立ち会い、家族として決断に迫られる。ガワンデが直面する医療にできること、できないこととは―。

現役外科医にして『ニューヨーカー』誌のライターである著者が描く、迫真の人間ドラマ。人生の終盤をよりよくするために奔走した人々のエピソードが圧倒的な取材力と構成力で綴られた本書は、読む者に自らの終末期の選択について多くの問いを投げかけるだろう。終末期をどう生き、最期の時をどう迎えるのか。私たちは豊かに生きることに精いっぱいで、『豊かに死ぬ』ために必要なことを、こんなにも知らない―」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

序

1 自立した自己

2 形あるものは崩れ落ちる

3 依存

4 援助

5 よりよい生活

6 定めに任せる

7 厳しい会話

8 勇気

エピローグ

「謝辞」「訳者解説」「原注」

序で、著者は、以下のように述べています。

「現代の科学技術の能力は人の一生を根本的に変えてしまった。人類史上、人はもっとも長く、よく生きるようになっている。しかし、科学の進歩は老化と死のプロセスを医学的経験に変え、医療の専門家によって管理されることがらにしてしまった。そして、医療関係者はこのことがらを扱う準備を驚くほどまったくしていない。

人の終焉が人にとって身近なものでなくなるにつれて、この事実は隠されるようになった。1945年、ほんの少し前のことだ。ほとんどの人は自宅で亡くなった。1980年代には17パーセントの人だけになった。自宅で亡くなった人はたいていの場合、あまりに死が早くて病院に間に合わなかっただけである。たとえば、重い心臓発作や脳卒中、激しい外傷などである。あるいは、医療を受けるのが難しいような僻地に住んでいたかである。米国だけでなく、先進工業国全体で、長く延びた老化と死は病院とナーシング・ホームで起こるできごとになった」

また、著者は以下のように述べています。

「死はもちろん失敗ではない。死は正常である。死は敵かもしれないが、同時に物事の自然な秩序である。私はこの事実を抽象的には知っていたが、具体的には知らなかった。この事実が他の誰かのものだけでなく、私の目の前にいる人のものでもあり、私が責任を持っている人のものでもあることを」

1「自立した自己」では、高齢について以下のように述べられています。

「昔は、高齢まで生きながらえることが珍しく、長く生きた者は伝統や知識、歴史の擁護者としての特別な役割をもつことができた。一家の主としての地位や権威を死ぬまで保つことが多かったのである。たいていの社会で、高齢者は敬われ、付き添われるだけでなく、神聖な儀式を執り行ったり、政治的権力をふるったりした。高齢者がそれほどまでに敬われる結果、年齢を聞かれたときに、若くではなく、老けたほうに偽ることが多かったのである」

このあたりは拙著『老福論』(成甲書房)の内容とも重なりますが、続けて著者は以下のように述べています。

「どんな時代でも人は年齢にサバを読む。人口学者はこの現象を『エイジ・ヒーピング』(年齢集積)と呼び、複雑な計算の工夫を行い、国勢調査の際にみられる年齢詐称を修正するようにしている。また、人口学者によれば18世紀の米国とヨーロッパで、詐称の方向が逆転するという現象がみられた。今は若い方にサバを読むのだが、過去の国勢調査によれば昔は老けた方にサバを読んでいた。長老の権威を誰もが望んでいたのである」

しかし、現代では高齢者による知識と知恵の独占がくずれました。

なぜか。著者は、その理由を以下のように述べています。

「情報伝達技術の発展のおかげである。書記から始まり、インターネットから、さらに広がっている。新技術は新職種を作り、新しい専門家が必要になる。これが長い経験と古老の判断の価値を奪ってしまう。昔は、古老に教えを請い、世界を解説してもらっていた。今はグーグルで検索し、もしコンピュータが使えなければ、ティーンエージャーに教えを請う。おそらく、もっとも重要なことは平均寿命の延長によって高齢者と若年者の関係がシフトしたことだ」

2「形あるものは崩れ落ちる」では、著者は、人の寿命は最初からプログラミングされているという考えを否定する証拠を挙げます。

「数十万年の人類の歴史を思い起こしてほしい―たった二、三百年前までは―人間の平均寿命はずっと30年以下だった(ローマ帝国の住人を調べた研究によれば、平均寿命は28歳だった)。老いる前に死ぬのが自然だったのである。歴史上の大半の間、どの年代であっても死のリスクがあり、死と老化の間には関連がまったくなかったのである」

著者は、モンテーニュが16世紀末の生活について「老衰による死はまれかつ単独に起こる例外的な死である。他の死と比べるととても不自然なことだ。それは死に方の中でも最終的で極端なものだ」という言葉を紹介し、「大半の社会で平均寿命が80歳を超えようとしている今日、多くの人は定められた寿命を超えて生きている奇妙な存在である。老化についての研究で私たちが理解しようとしているものは、自然なプロセスというよりも、むしろ不自然なプロセスと呼ぶべきだ」と述べています。

3「依存」の冒頭では、著者は以下のように述べています。

「高齢者にとって怖いものは死ではない、と超高齢者が教えてくれる。死よりも、いずれ起こってくること―聴覚や記憶、親友、自分らしい生き方を失うことが怖い。フェリックスが私に言ったように、『老いるとは喪失の連続だ』。小説『エブリマン』の中で、フィリップ・ロスがもっと辛口に言い表している―『老いは闘いではない。老いは虐殺だ』」

20世紀の中頃、急速な医学の変革が起こりました。それまでは重病人が来たとき、医師は家に帰らせることが通常で、病院の主な役割は保護でした。

作家兼医師であるルイス・トーマスは、1937年のボストン市立病院でのインターンシップの経験をもとにして、「もし病院のベッドに何かよいものがあるとしたならば、それはぬくもりと保護、食事、そして注意深くフレンドリーなケア、加えてこれらを司る看護師の比類ないスキルだ。生き延びられるかどうかは疾病それ自体の自然な経過にかかっている。医学それ自体の影響はまったくないか、あってもわずかだ」と書いています。

このトーマスの言葉を受けて、著者は述べます。

「第二次世界大戦後、状況は根本的に変わった。サルファ剤やペニシリン、そして数え切れないほどの抗生物質が使えるようになり、感染症を治せるようになった。血圧をコントロールしたり、ホルモン・バランスの乱れを治したりできる薬が見つかった。心臓手術から人工呼吸器、さらに腎臓移植と医学の飛躍的な進歩が常識になった。医師はヒーローになり、病院には病いと失望の象徴から希望と快癒の場所になった」

5「よりよい生活」では、1908年、ハーバード大学の哲学者であるジョサイア・ロイスが『忠誠の哲学』という本を著したことが紹介され、著者は以下のように述べます。

「ロイスは老化の試練に関心があったわけではない。彼は、死の宿命について考えるとき誰もが向き合う根源的な難問に関心があった。人はなぜ単純に存在しているだけでは―なぜ衣食住が与えられ、安心して生きているだけでは―空虚で無意味に感じるのかをロイスは知ろうとした。生きるに値すると感じるためにはそんなもの以上に何が必要だろうか。

その答えは、己自身を越えた大義を人は求めていることにあると彼は信じた。彼によればこれは内在的な人間のニードである。大義は大きなこと(家族や国、主義)でもいいし、小さなこと(建築計画やペットの世話)でもいい」

重要なことは、大義に対して価値を見いだしていることなのです。そして、それに対して犠牲を払ってもよいと感じていることです。それを通じて人は自分の命に意味を持たせるのであるとして、著者は以下のように述べます。

「ロイスは己を越えた大義への献身を忠誠と呼んだ。これを個人主義の対極にあるものとみなした。個人主義者は自己利益をトップに置き、自分の痛みや喜び、存在に対して大いに関心を示す。個人主義者にとっては、自己利益と無関係な大義への忠誠は奇妙に見える。もし、そのような忠誠が自己犠牲を勧めるものならば、危険とすらみなせる―非合理的で間違った傾向であり、暴君による人民に対する搾取につながるだろう。自己利益以上に意味のあるものはなく、死ねばすべて消えるのだから、自己犠牲にはまるで意味がない」

ロイスによれば、忠誠が幸福をもたらすわけではなく、辛いこともあるが、自分自身以上の何かに献身することで、人生に耐えられるようになるといいます。それがなければ己の欲望だけに導かれることになり、究極的には苦悩しかもたらしません。著者は、ロイスの「本来から言えば、祖先から引き継いだ無数の性質が集まる広場のようなものが私だ。ある瞬間からまたある瞬間ごとに・・・・・・衝動の塊りが私だ」という内省と「内側には光は見えない。外の光を見ることにしよう」という言葉を紹介し、こう述べます。

「そして私たちもそうしている。自分の死後、世界に何が起こるかを私たちが気にかけているという事実を考えてみてほしい。もし利己が生きる意味の主たる要素ならば、自分が死んだ1時間後に知り合いの全員が地球上から消し去られたとしても、まったく気にしないだろう。しかし、大半の人が気にする。そのようなことが起こったとすれば、自分の人生が無意味になるように感じる」

また、著者は以下のように述べています。

「死を無意味なものにしない唯一の方法は、自分自身を家族や近隣、社会など、なにか大きなものの一部だとみなすことだ。そうしなければ、死すべき定めは恐怖でしかない。しかし、そうみなせば、恐れることはない。『忠誠とは』、ロイスは言う。『自己の外側に奉じるべき大義があることを示すことで、平凡な実存に伴うパラドックスを解決するものである。人自身の中に奉仕を喜ぶ意思があり、その意思は何にも挫けることなく、奉じることによって豊かに表現されるのだ』。近年は、この考えの別の言い方として、心理学者が『超越性』という用語を使うようになった。マズローの欲求段階説による高いレベルの自己表現では、他者が自分の能力を発揮することを助け、見届けたいという超越性への願望が人に現れてくるだろうとしている」

6「定めに任せる」では、末期の病気のためにICUの中で人生最後の日を過ごすことは、ほとんどの人にとって一種の失敗であるとして、著者は以下のように述べます。

「寝たきりのまま人工呼吸器に繋がれ、すべての臓器は機能を失い、蛍光灯で煌々と照らされた大部屋から二度と出られないことを理解できないまま、心は錯乱と昏睡の波間を漂う。『さよなら』や『大丈夫だよ』や、『ごめんね』『愛している』などと言うチャンスはまったくないまま終わりがやってくる。

重い病気にかかっている人には単に命を永らえること以外に大切なことがある。患者がもっとも気にかかていることを調査すると、苦しまないこと、家族や友人との絆を強めること、意識を保つこと、他人の重荷にならないこと、そして自分の人生を完結させたという感覚を得ることがトップにあがる。今の高度医療システムはこうしたニードを満たすことに完全に失敗していて、この失敗のつけは失ったドルだけでは測れない。したがって、どうやってこの医療システムの費用を賄うかは課題にならない。人生最期のときに。人にとってもっとも大切なことを達成できるように援助するようなヘルスケアのシステムをどうやって築き上げるかが課題である」

死ぬことは、かつては定められた習慣に従っていました。

著者は、『アルス・モリエンディ』という「往生術」の手引き書が特に人気があったことを紹介し、次のように述べています。

「1415年にラテン語で出版された中世版は、その後ヨーロッパ中で百以上の版を重ねた。人々は死というものは厳粛に受け入れなければならず、恐れや自己憐憫、神による許し以外の希望は持ち込んではいけなかった。己の信心を再確認して罪を懺悔し、世俗の所有物と欲望を捨て去ることが不可欠であった。そして、死に往く人が人生の最期の何時間かの間に心を正しくすることができるように、家族がすべき祈りと質問についても手引き書が指示していた。最期の言葉は神への崇敬の念を表すものとされた」

また著者は、ホスピスについて述べています。

「ホスピスは、人はどう死ぬべきかについて新しい理想を示そうとしている。すべての人がそのやり方を享受できるわけではないが、それができた人たちは今の時代における『往生術』を創ることに参加している。しかし、創ることは闘いも意味している―その相手は苦しみだけではない。止めることが不可能に見える医学的治療の進軍も相手なのだ」

8「勇気」では、著者は以下のように述べています。

「老いと病いにあっては、少なくとも二種類の勇気が必要である。1つ目は、死すべき定めという現実に向き合う勇気だ―何を恐れ、何に望みを持つかについての真実を探し求める勇気である。この勇気は難しく、持てないのも当然だ。真実から目を背けたい理由はいくらでもある。しかし、さらにもっと厳しいのは2つ目の勇気だ―得た真実に則って行動する勇気である。何が賢明な道なのかはしばしばあいまいであり、それが人を悩ませる。長い間、私はそれを不確実性のせいだと単純に考えていた。この先の予測が難しければ、何をすべきかを決めるのが難しくなる。しかし、いろいろ経験するうちに本当のハードルは不確実性よりももっと根本的なことだと気づいた。恐れか望みか、どちらかが自分にとってももっとも大事なのかを決めなければならないのだ」

そして、「死のコントロール」という、きわめて重要な現代的問題について、著者は以下のように述べるのでした。

「人の死をコントロールできると示唆する見方に対して私は懐疑的である。今までは本当に死をコントロールした者はいない。人の生の行方を究極的に決定するのは物理学と生物学、偶然である。しかし、私たちにまったく希望がないというわけではないことも忘れてはならない。勇気とは双方の現実に向き合う強さである。時が経つにつれて人生の幅は狭められていくが、それども自ら行動し、自分のストーリーを紡ぎ出すスペースは残されている。このことを理解できれば、いくつかはっきりした結論を導き出せる―病者や老人の治療において私たちが犯すもっとも残酷な過ちとは、単なる安全や寿命以上に大切なことが人にはあることを無視してしまうことである―人が自分のストーリーを紡ぐ機会は意味ある人生を続けるために不可欠である―誰であっても人生の最終章を書き変えられるチャンスに恵まれるように、今の施設や文化、会話を再構築できる可能性が今の私たちにはある」

本書はアメリカの終末医療について多く言及されていますが、日本における終末医療への提言としても読めます。「死すべき定め」にあるわたしたちは、どのように生きればよいのか。拙著『人生の修め方』(日本経済新聞出版社)で述べたように、自身の生を「修める」という覚悟が必要であることは言うまでもありません。人間の幸福について考えて考えて考え抜いたとき、その根 底には「死」という問題が厳然として在ることを私たちは思い知るのです。「死」の 問題を抜きにして、人間の幸福は絶対にありえません。

「死」の問題を突き詰めて人物に、哲学者のキルケゴールがいます。1849年に彼が書いた『死に至る病』は、後にくる実存哲学への道を開いた歴史的著作ですが、ち ょうど100年後の1949年に、経営学者のピーター・ドラッカーがキルケゴールについてのすぐれた論文を書きました。タイトルは「もう一人のキルケゴール~人間 の実存はいかにして可能か」です。

現在、この画期的な論文は、『すでに起こった未来』上田惇生 + 佐々木実智男 + 林正 + 田代正美訳(ダイヤモンド社)に収録されています。

ここでドラッカーは、人間の社会にとって最大の問題とは「死」であると断言し、 人間が社会においてのみ生きることを社会が望むのであれば、その社会は、人間が絶 望を持たずに死ねるようにしなければならないと述べています。そして、人間の思考の極限まで究めたこの驚くべき論文の最後に、「キルケゴールの信仰もまた、人に死ぬ覚悟を与える。だがそれは同時に、生きる覚悟を与える」と記しています。

来るべき「心の社会」とは、「死」を見つめる社会であり、人々に「死ぬ覚悟」と「生きる覚悟」を与える社会にほかなりません。それは「死」という人類最大の不安から人々が解放され、真の意味で心ゆたかになれる、大いなる「ハートフル・ソサエティ」です。また、仏教では「生老病死」を苦悩とみなしています。「生きる覚悟」と「死ぬ覚悟」は、「老いる覚悟」と「病む覚悟」にもつながっていることを忘れてはなりません。

このドラッカーからの問いかけの答えとして、わたしはかつて、1冊の本を書きました。『ハートフル・ソサエティ』(三五館)です。