- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.08.14

8月は「死」について考える季節です。

『安楽死を遂げるまで』宮下洋一著(小学館)を読みました。

死の「瞬間」にまで立ち会った衝撃のルポルタージュです。著者は1976年長野県生まれのジャーナリストです。18歳で単身アメリカに渡り、ウエスト・バージニア州立大学外国語学部を卒業。その後、スペイン・バルセロナ大学大学院で国際論修士、同大学院コロンビア・ジャーナリズム・スクールで、ジャーナリズム修士。フランス語、スペイン語、英語、ポルトガル語、カタラン語を話すそうです。フランスやスペインを拠点としながら世界各地を取材。主な著書に、小学館ノンフィクション大賞優秀賞を受賞した『卵子探しています 世界の不妊・生殖医療現場を訪ねて』など。

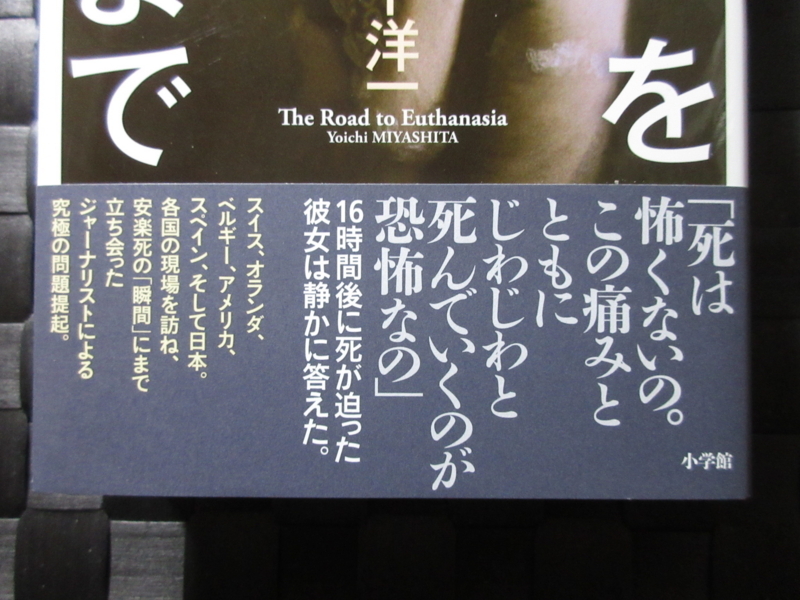

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、「『死は怖くないの。この痛みとともにじわじわと死んでいくのが恐怖なの』16時間御に死が迫った彼女は静かに答えた」「スイス、オランダ、ベルギー、アメリカ、スペイン、そして日本。各国の現場を訪ね、安楽死の『瞬間』にまで立ち会ったジャーナリストによる究極の問題提起」と書かれています。

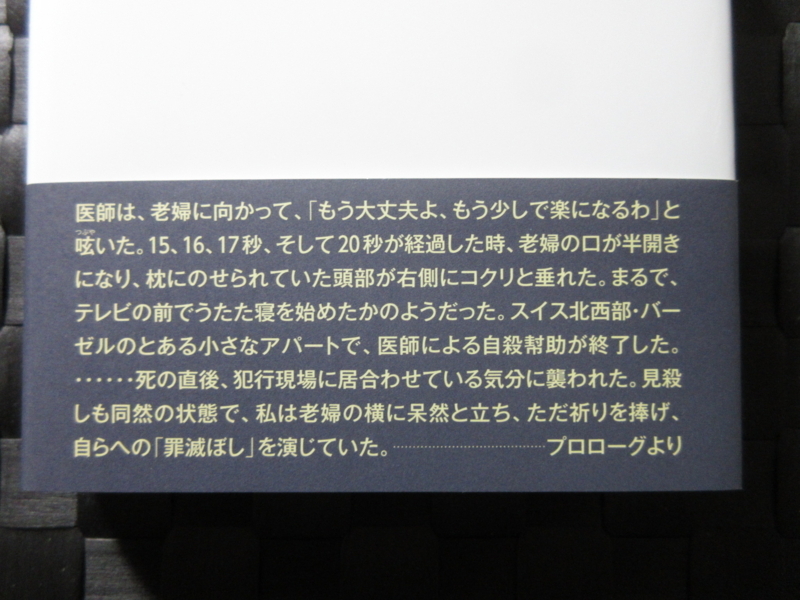

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、以下のように書かれています。

「医師は、老婦に向かって、『もう大丈夫よ、もう少しで楽になるわ』と呟いた。15、16、17秒、そして20秒が経過した時、老婦の口が半開きになり、枕にのせられていた頭部が右側にコクリと垂れた。まるで、テレビの前でうたた寝を始めたかのようだった。スイス北西部・バーゼルのとある小さなアパートで、医師による自殺幇助が終了した。・・・・・・死の直前、犯行現場に居合わせている気分に襲われた。見殺しも同然の状態で、私は老婦の横に呆然と立ち、ただ祈りを捧げ、自らの『罪滅ぼし』を演じていた・・・・・・・『プロローグ』より」

さらに、カバー前そでには以下のような内容紹介があります。

「安楽死、それはスイス、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、アメリカの一部の州、カナダで認められる医療行為である。超高齢社会を迎えた日本でも、昨今、容認論が高まりつつある。しかし、実態が伝えられることは少ない。安らかに死ぬ―。本当に字義通りの逝き方なのか。患者たちはどのような痛みや苦しみを抱え、自ら死を選ぶのか。遺された家族はどう思うか。79歳の認知症男性や難病を背負う12歳の少女、49歳の躁鬱病男性。彼らが死に至った過程を辿るほか、スイスの自殺幇助団体に登録する日本人や、『安楽死事件』で罪に問われた日本人医師らを訪ねた。当初、安楽死に懐疑的だった筆者は、どのような『理想の死』を見つけ出すか」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「プロローグ」

第1章 安楽死の瞬間―スイス

夫のラブレターを持って死に臨む

エグジットを訪ねて

残された人生、あと16時間

第2章 僕が死ぬ日にパーティをしよう―オランダ

安楽死希望者たちの共通点

認知症は「耐えられない痛み」か

補章1 まだ生きられるのに死にたい理由―スイス

第3章 精神疾患者が安楽死できる国―ベルギー

完璧を求める少女

遺族に幸せは訪れるか

安楽死は抑止力か

第4章 「死」を選んだ女と「生」を選んだ女―アメリカ

YouTubeで自死を宣言

安楽死を選ばなくてよかった

第5章 愛か、エゴか―スペイン

『海を飛ぶ夢』のモデルとなった男

12歳の娘の死を選んだ夫婦

補章2 プライシックとの対話―スイス

第6章 殺人医師と呼ばれた男たち―日本

日本初の「安楽死事件」

消えた「教祖様」

私がしたことは殺人ですか

ライフサークル日本人会員からの電話

次々と届くメッセージ

「エピローグ」

「参考文献」「年表」

本書で紹介する国々の安楽死事情

本書で紹介する国々の安楽死事情

「プロローグ」で、著者が安楽死に興味を抱いたきっかけが明かされています。それは著者が取材拠点とするバルセロナのスペイン人パートナーの女性がよく、「私がもし末期癌なら、躊躇わずに安楽死したい。それが私の尊厳ある死だと思うから」と真顔で言い、その後、「あなたはどうしたい」と著者に尋ねたそうです。著者は述べています。

「彼女は、バルセロナの特別養護老人ホームに勤務する傍ら、末期癌患者の緩和ケアも行う看護師(現在は、在宅医療の看護師を兼任)で、ほぼ毎日のように、老人や癌患者を看取っている。終末期の患者が、法制度が整っていないがために安楽死できず、病棟から飛び降り自殺を図った話や、自殺衝動を起こすほどの激しい神経痛に苦しめられている患者の話を聞いた。しかし、『あなたはどうしたい』と訊かれても、すぐに答えを見つけることはできなかった。そんな優柔不断な私を眺め、彼女は言った。『誰もが安楽死してよいとは思わない。でも、状況によっては、安楽死を認めて、死なせてあげてもよい人たちがいると思う』」

第1章「安楽死の瞬間―スイス」では、スイスの自殺幇助団体「ライフサークル」の代表であるプライシックが登場します。彼は、老人を薬漬けにして病院で死なせることに反対する医師でした。スイスの安楽死事情について、著者は以下のように述べています。

「スイスでは、積極的な安楽死は違法だが、自殺幇助は特定の要件が満たされていれば、『違法に当たらない』とされる。スイス刑法によると、第114条では、嘱託による殺人は違法と記され、5年以下の懲役、または罰金が科される。これはつまり、積極的安楽死を禁じていることになる。ただし、それに続く第115条には、『利己的な動機』(たとえば金銭目的)がなければ、自殺への関与に違法性を問わないという条項が存在している。すなわち、合法としているのではなく、『不可罰』(罪に問えない)と解釈できる」

「夫のラブレターを持って死に臨む」では、著者の立ち合いのもと、プライシックはドリスという81歳の老女の自殺幇助を行います。実行の前に40分ほどの質疑応答を終えた後、プライシックは「ドリスさん、ずっと大切にしていた私物か何かを持ってきましたか?」と尋ねたところ、彼女は「イエス」とだけ言い、スーツケースに向かいました。腰をかがめて今にも破れそうな2つの黒いナップサックを取り出し、両腕で抱きしめたそうです。立ち上がってこちらを振り向くと、青い瞳から大粒の涙がこぼれ落ち、頬を濡らしました。そして、彼女は「これ、夫が死ぬまで30年間、私に書き続けてきたラブレターなんです。この数百枚が私の唯一の宝物なの」と言ったのでした。

「エグジットを訪ねて」では、著者は1982年に誕生した世界初の自殺幇助団体「エグジット」を訪問します。同団体を語ることは水死の自殺幇助団体にまつわる歴史を語ることにほかなりません。医学の発展により、死が遠い存在になっていった1970年代、延命治療が進歩したゆえに、世界的に「死ぬ権利」の是非が議論されるようになっていきました。その伏線となったのはオランダのポストマ事件(1971年)やアメリカのカレン事件(1973年)でした。著者は以下のように述べます。

「延命治療への批判が高まっていたスイスでも81年に『死の自己決定権』会議が行われ、人間の最期を巡る議論が交わされた。翌82年1月23日、20人の有志によってエグジットが結成される。彼らが展開したのは、これまで医師が特権的に抱えていた治療の決定権を患者のもとに返す運動である」

具体的には、延命中止など、患者が希望する医療行為を記した指示書に効力を持たせる運動でした。

第2章「僕が死ぬ日にパーティをしよう―オランダ」では、著者は、「オランダ自発的安楽死協会」(NVVE)の元会長で、現在、世界50ヵ国に広がる「死ぬ権利協会世界連合」のエグゼクティブ・ディレクターでもあるロブ・ヨンキエールを訪ねます。

「安楽死といえばオランダ」というイメージがあるほど、オランダでは安楽死が認知されており、国民の死因の3~4%は安楽死であるといいます。オランダでは、カルバン派のオーソドックス・プロテスタントの団体のみが「死は神が決めること」と考え、安楽死反対の立場を取っていますが、一般的なカトリック信者は安楽死に対して肯定的な見方を示しているそうです。また、現在は無神論者の人口も増えているとか。

しかし、オランダで安楽死は普及していても、自殺幇助は少ないとか。

なぜでしょうか。ヨンキエールは「これは私見でしかないが」と前置きしてから、「自殺幇助は、実際に行為に及んでから死ぬまでの時間が長いため、苦しみがより大きい。医師による安楽死のほうが早く、確実だからでしょう」と説明したそうです。著者はこう述べます。

「ヨンキエールによれば、積極的安楽死では、患者に睡眠剤を投与したあと、医師が筋弛緩剤を打つのが一般的だ。死に至るまでの時間は5分未満。多量の薬を飲んで自死する自殺幇助では、大半は数十分以内に絶命するが、まれに生死の境をさまよい数時間かかるケースもあるという。ヨンキエールの言う『苦しみ』とは本人だけでなく、患者を看取る家族の心理面も含んでいるのだろう」

第3章「精神疾患者が安楽死できる国―ベルギー」の「遺族に幸せは訪れるか」では、精神疾患者が安楽死するための条件が明かされます。一般的にはあまり認識されていませんが、精神疾患者の場合、「耐えられない痛み」と「回復の見込みがない」という基準が理解され難く、人それぞれの解釈が大きく異なります。しかし、取材を続けた著者は、専門家たちに会う中で、以下の特徴を示します。

(1)10第の頃から精神科病院に何度も歌謡が治らない

(2)自殺未遂の経験が数回ある

(3)セロトニン(神経伝達物質の1つ。感情や精神面に影響を与えるとされる)が足りないという生物学的な問題。

第4章「『死』を選んだ女と『生』を選んだ女―アメリカ」では、安楽死にまつわる言葉の定義が取り上げられます。著者は以下のように述べます。

「ヨーロッパでは、多くの医師が安楽死を語る際、『尊厳ある死』という表現を使う。それはつまり、『安楽死=尊厳死』と同義語扱いしていることになる。一方、アメリカでは、『安楽死や自殺幇助は違法』だが、『尊厳死は合法』という暗黙の了解がある。アメリカの医療関係者らは『Euthanasia』(安楽死)、『Assisted Suicide』(自殺幇助)という言葉は、医師が患者の最期を操作するイメージがつきまとうと言い、使いたがらない。代わりに用いるのが『Death with Dignity』(尊厳死)なのだ」

「YouTubeで自死を宣言」では、尊厳死による死亡が確認されたブリタニー・メイナードが取り上げられます。彼女は、ソーシャルメディアを通じて、世界に向け、メッセージを送り続けました。最期のメッセージは、「親愛なる友人と家族よ、さようなら。末期の病により、私は今日、尊厳死を行います。(中略)世界は美しい場所。旅は、偉大なる私の教師。友人や家族は、最も偉大なる支援者。今でも、これを書いているベッドの周りで、私を支えてくれています。さようなら、世界のみなさん、良いエネルギーを広げてください。その力を他人にも!」というものでした。

このメッセージを紹介した著者は、以下のように述べます。

「2014年11月1日、フェイスブックに掲載されたこの書き込みは、後に、世界中で報じられた。書いたのはアメリカ人女性ブリタニー・メイナードだ。脳腫瘍に侵され、オレゴン州で尊厳死を遂げようとしていた。死の直前にキーボードを叩き、投稿したのだ。

享年29。世界中が彼女の死を大きく取り上げたのは、その美貌に加え、死に至るまでの過程を公開し、さらには死亡日までメディアに『予告』したためだった」

「安楽死を選ばなくてよかった」では、再び言葉の定義の問題が取り上げられます。アメリカ出発前、著者を悩ませていた用語の問題が解消されたとして、以下のように書かれています。

「アメリカでは、安楽死や自殺幇助といった言葉を使わず尊厳死と呼ぶ。両者に違いはあるのか。違いはない。これが私の答えだ。では、なぜアメリカ人が前者の言葉を忌避するのかというと、そこには政治的な問題が根差しているように思う。

まず安楽死を意味する『Euthanasia』は、ナチスを連想させる。ドイツでは、優生思想のもと、20万人ともいわれる障害者が殺害された歴史を持つ。その事件は、『安楽死プログラム』(Euthanasia Program)として伝えられる。アメリカだけではないが、安楽死という用語に拒絶感を抱かせる一因だろう。

次に自殺幇助(Assisted Suicide)だが、これおつまり『自殺』という名詞を使うことで、生を諦めるイメージが広まってしまうと考えたのではないか。そうした懸念を、市民、特に反対派に抱かせてしまうと法制化が困難である。ヨーロッパにも、自殺幇助という用語を『自死幇助』(Assisted Voluntary Death)に改める専門家や団体が出てきている」

第5章「愛か、エゴか―スペイン」の「『海を飛ぶ夢』のモデルとなった男」では、頸椎損傷で四肢麻痺となった後、1998年に29年間に及ぶ寝たきりの闘病生活に終止符を打ち、この世を去ったガリシア人のラモン・サンペドロ(享年55)が取り上げられ、以下のように書かれています。

「彼は『死ぬことができない苦しみ』を引きずっていた。サンペドロはベッドの上で、口でペンを咥えて文字を綴った。自ら命を絶つことへの切なる思いを述べた、この作品は、1996年、『地獄からの手紙』として出版され、話題を集めた。

そして1998年、恋人の協力を得て、安楽死を遂げることに成功する。シアン化カリウム(青酸カリ)入りの1杯の液体を、ストローで飲み干し、ゆっくりと眠りに就いた。この自殺を幇助した女性が、スペイン初の安楽死事件の被疑者として、世間を騒がせたラモナだ。この事件は、伝記映画『海を飛ぶ夢』(2004年、アレハンドロ・アメナーバル監督)となった。当時30代半ばの俳優ハビエル・バルデムは特殊メイクで寝たきりのサンペドロ役を演じきって脚光を浴びた。作品はアカデミー賞外国語映画賞も獲得している」

安楽死をテーマとした映画といえば、「一条真也の映画館」で紹介した映画「世界一キライなあなたに」を思い出します。原作は、世界的なベストセラーとなったジョジョ・モイーズの恋愛小説『ミー・ビフォア・ユー きみと選んだ明日』です。バイク事故で車いすの生活となり生きる気力をなくしたイギリス人青年実業家ウィル・トレイナー(サム・クラフリン)と、彼の介護に雇われた女性ルイーザ・クラーク(エミリア・クラーク)の切ない恋の行方を描いています。この映画に登場するウィルは、最後にスイスの「ディグニタス」の協力を得て、安楽死を遂げます。スイスには、本書にも登場する「エグジット(EXIT)」とディグニタス(DIGNITAS)」という2つの自殺幇助団体が存在しますが、両団体には大きな違いがあります。エグジットはサービスがスイス国民限定なのに対して、ディグニタスではスイス国民以外にもサービスを提供しているという点です。そのため医師の厳正な審査を受けた上で、毎年100ほどの人々がこのサービスを受けて自らの命を絶っているそうです。

Wikipedia「ディグニタス」の「概論」には、以下のように書かれています。

「同団体の書類審査に通れば医師やカウンセラーと複数回以上の面談を行い決定する。 クールダウンの時間を十分に取るように面接の間隔があいている。スイスの法律に認められた書類に署名する。致死薬投与の直前には最終の意思確認が行われ、考え直す時間が必要かどうか尋ねられ、最後まで自由意志で撤回も選択できるようにされている 」

ディグニタスでの安楽死で「用いられるもの」は「制吐剤・ネンブタール・マグカップ・水・電子レンジ・ 濃縮果汁タイプのシロップ・オレンジピールのチョコレート」であり、さらに詳しい様子が以下のように書かれています。

「居心地の良い高級ホテルのような部屋で、リラックスできる環境と安心感を与える幇助者のもとで行われる。致死量を超える粉末状のネンブタールを1杯の水に溶かし、レンジで加熱したものにオレンジ系の濃縮果汁シロップを加えて飲み易く味を整える。果汁の中でもオレンジ系がもっとも飲み易い。加工したネンブタール液を服用する分前に強力な制吐剤を服用させる。 制吐剤の座薬を併用するのも可である。また、ネンブタールは苦味があって飲みにくいため、オレンジピールの入ったチョコレートを用意しておき、薬を飲んだ後素早く口の中に入れて齧る。ネンブタール過剰摂取は、生体反応により嘔吐を起こすが、電子レンジで薬の濃度を濃縮し、加工することで、嘔吐や拒絶反応を起こすことなく、確実に中枢神経系を停止させることを可能にしている。濃度や電子レンジの加工時間は企業秘密で、非公開とされている。致死量を摂取したクライアントは、5分以内に次第に呼吸が浅くなり昏睡状態へと移行し、30分以内に呼吸が停止し死に至る。ディグニタスで、ネンブタール濃縮を使用する以前にヘリウムガスを使用して失敗し安楽死とは呼べない事故を引き起こしている」

「世界一キライなあなたに」には、安楽死の具体的な描写は登場しません。しかし、ディグニタスの名前は実名で登場します。同団体についての知識をネットで得たわたしは、「一条真也の映画館」で紹介したイスラエルの映画「ハッピーエンドの選び方」を思い出しました。第71回ベネチア国際映画祭ベニス・デイズBNL観客賞などを受賞した、人生の終盤に差し掛かった老人たちの最期の選択に迫るヒューマンドラマです。監督の実体験をベースに、命尽きる瞬間まで自分らしく生きようとする人々の姿を描いています。

さて、本書『安楽死を遂げるまで』の内容に戻りましょう。

第6章「殺人医師と呼ばれた男た―日本」では、安楽死が法律で禁じられている国・日本でもさまざまな事件が振り返られます。「日本初の『安楽死事件』」として、著者は以下のように書いています。

「『辛くて見ていられません。先生、早く楽にしてあげてください・・・・・・』『医師は可能性があれば少しでも治療を続けるのが当然なんです』

断末魔の男性患者に対する医療処置を巡り、医師と患者家族は、日々、葛藤を繰り返していた。1991年4月13日―もう26年も前のことになる。東海大学医学部付属病院で、民事・刑事訴訟に発展した、医師の手による日本初の『安楽死事件』が起きた。国内では過去、1962年の名古屋、1975年の鹿児島などを舞台にして、安楽死が問われた事件があった。しかしこれらは医師の関与がなくすべて伴侶や子供による嘱託殺人として扱われた。一方、東海大安楽死事件は、現在も、安楽死に関わる判例として参照される。終末期医療において、どこまでが医療行為として認められるのかが明確でなかった時代に、その線を引いた医療史に残る出来事だった」

「消えた『教祖様』」では、1996年に国保京北病院(現・京都市立京北病院)の院長が、当時48歳の末期癌患者男性に対し、筋弛緩剤を点滴の中に投与して死亡させた事件に言及しています。痙攣が止まらずに苦しみ続ける患者の家族がたまらず発した絶叫によって、院長はこの男性を安楽死させたのです。また、院長と患者は20年来の友人でした。結局は不起訴処分となった当時の院長は著者に向かって、こう語りました。

「死は、個人の自由という考えがあるのはわかります。だけど、個人だけのものではない。家族のものでもあります。その死に対して強い関係を持つ人たちはやはり家族でしょう。家族の表情というのを、僕らは絶えず大事にします。その時に絶叫があったんですね。これに僕の心が動揺しました。それで三人称の死から、二人称の死になったのです」

この言葉を聞いた著者は、以下のように述べています。

「私は長年、欧米で暮らしているが、彼の言うところの『死は個人だけのものではない』という日本社会独特の考え方に、私の日本人的なる部分が共感を示した。海外1年間の取材を通して、数々の『個人の死』を目にしながら、『家族は悲しまないのか』という同情にも似た疑念が頭にあったからだ」

「次々と届くメッセージ」でも、著者は日本における「死」について述べます。

「この国は、死を巡る対話を欠いてきた。患者への癌告知がされるようになったのさえ、そう昔のことではない。スイスを訪ねる各国の患者たちが、必ずしも末期癌患者のように死期が差し迫っていないのも、日々、死を現実に捉えて生活しているからだろう。

では、日本人も死を巡る対話を重ね、理想の死に方を健康なうちに表明しておけばよいのか。昨今、普及しつつあるリビング・ウィルは1つの方法かもしれない。ただし、日本の場合、個人の意思に加え、家族や友人を含めた集団の理解が必要となってくることを繰り返し強調したい。そこには、悲しみやつらささえも分かち合う国民性が見てとれる」

「エピローグ」では、個を尊重する国々においては、安楽死は本人のためであるのと同時に、遺された家族のためでもあるとして、著者は述べます。

「終末期や臨死期の患者が、本人の明確な意志と、医師との綿密なカウンセリングによって自死を選ぶのであれば、悪いとは言い切れない。当然、その場合、医師の免責が絶対条件になる。しかし、安楽死が人々の『権利』になることや、合法化されることについては、私は結局、懐疑的なままだ。

もし、日本でも法整備された場合、私が恐れるのは、『滑り坂理論』の現象が起こりうることだ。これは安楽死に限ったことではないが、ある制度を合法化した途端、常習化が進み、当初、掲げた理想が予期せぬ方向に行くことを指す。安楽死が合法化されることで、患者の生の可能性を投げやりにする医師や、法を乱用し、死因を正確に報告しない医師がわずかながらも出てくるかもしれない。すべてが美化されることはない。世の中の物事には必ず表と裏がある。完璧な国など存在しないことも、私は長年、肌で感じてきた。バランスを失ってはならない。そんなことを米取材では、常に頭のどこかで考えていた」

そして最後に、著者は以下のように述べるのでした。

「安楽死とは何なのか、人間にとって、何が幸せな死に方なのか。正直、よく分からないまま取材を終えたような気さえする。本書では様々な安楽死事例を紹介し、私がどう感じたかも綴っている。しかし、その考えを読者に押しつける気持ちはない。最終的判断は読者に委ねたい。なぜなら、国、文化、宗教など、価値観の差によって、個人の考え方に開きがあるからだ。死に方こそ、その人間の生き方に直結する。己が幸せだと思って死ねることが、生を全うした証ではないだろうか」

この著者の言葉には、非常に共感しました。現代日本の終末期医療を考える上で、本書は素晴らしいテキストであると思います。

わたしはどうも「死」や「葬」の専門家として見られているらしく、よく「一条さんは安楽死や尊厳死についてどう思われますか?」などと質問されることが多いです。正直、安楽死については今ひとつ割り切れない思いを抱いています。というのは、そこには人間をモノとみなし、死を操作の対象ととらえる思想が見え隠れするからです。現代の医療テクノロジーの背景には、臓器移植に代表されるように人間を操作可能なモノとみなす生命観があるわけですが、そうした生命観は患者の側も共有しているといるのではないでしょうか。現代の安楽死は、自らの命や身体は自分の意志で左右できる道具であるかのような価値観に根ざしており、わたしには違和感があります。それでも、本書を読んで、わたしの考えにも迷いというか、揺らぎが生じたことは事実です。性急に答えを出さず、これからも安楽死の問題について真摯に考え続けたいと思います。