- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.08.19

『やめるときも、すこやかなるときも』窪美澄著(集英社)を読みました。わたしのテーマとして「供養」「グリーフケア」「婚活」などがありますが、本書はそれらがすべて入っている長編小説でした。

著者は1965年東京生まれ。フリーの編集ライターを経て、2009年、「ミクマリ」で女による女のためのR18文学賞大賞を受賞。受賞作を所収したデビュー作『ふがいない僕は空を見た』で山本周五郎賞を受賞。12年に『晴天の迷いクジラ』で山田風太郎賞を受賞。近著に『さよなら、ニルヴァーナ』『アカガミ』『すみなれたからだで』などがあります。

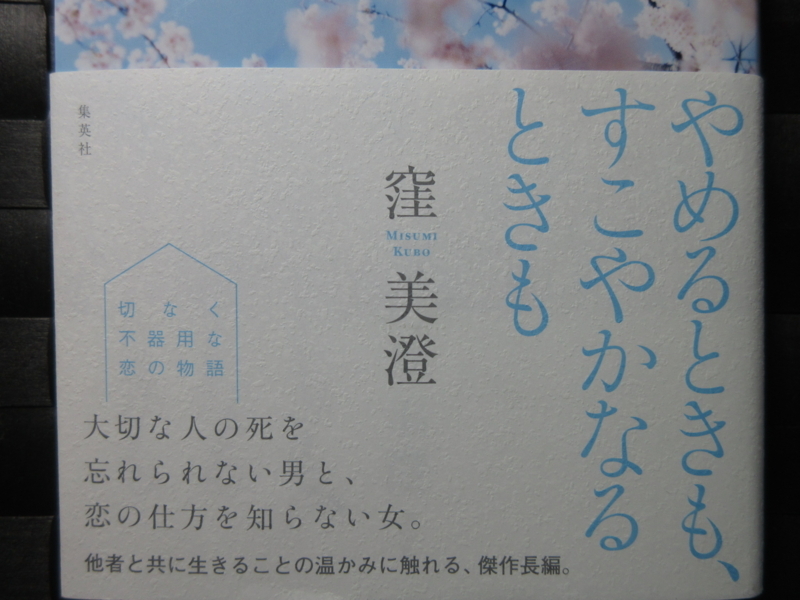

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には青空に満開の桜が描かれ、帯には「切なく不器用な恋の物語」「大切な人の死を忘れられない男と、恋の仕方を知らない女。他者と共に生きることの温かみに触れる長編小説」と書かれています。

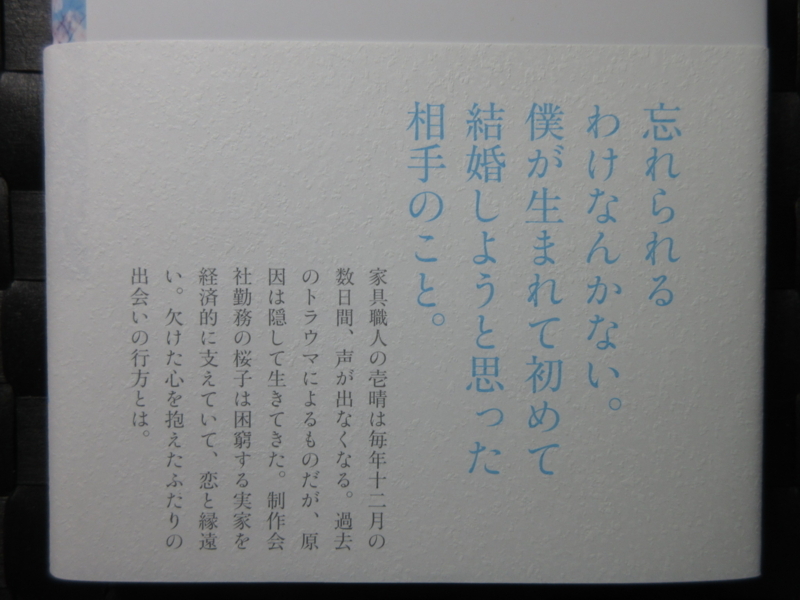

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には「忘れられるわけなんかない。僕が生まれて初めて結婚しようと思った相手のこと。」と大書され、続けて以下のように書かれています。

「家具職人の壱晴は毎年十二月の数日間、声が出なくなる。過去のトラウマによるものだが、原因は隠して生きてきた。制作会社勤務の桜子は困窮する実家を経済的に支えていて、恋と縁遠い。欠けた心を抱えたふたりの出会いの行方とは」

トラウマを背負った男性と恋愛に奥手な女性の恋というストーリーですが、これは正直言って、恋愛小説としての新鮮さは感じませんでした。

しかし、視点が一方からだけでなく、男女の思いが交互に時系列で描かれるので、単純な恋愛小説には終わっていません。文章の中に散りばめられた言葉からは「人が人を愛すること」「愛する人を亡くすこと」「そこからまた前を向いて生きて行くこと」の本質が説かれています。

家具職人である壱晴は、かつて「結婚したい」とまで思った初恋の少女・真織を事故で失います。毎年、彼女の命日が来るたびに、彼は声が出なくなります。医師は彼に「あなたのような症状のことを、記念日反応と呼ぶんです」と言います。記念日というと、ふつうは誕生日とか結婚記念日とか、そういう明るい日のことを連想しますが、それは壱晴にとってトラウマになるような出来事があった日のことを指すのでした。

真織のことを忘れられない壱晴は、こう考えます。

「その人が目の前にはいないのにその人のことを思い出して記憶を反芻する行為は、もうすでにその人が自分のどこかに住み着いてしまったことと同じなんじゃないだろうか。好きとか嫌いとか、はっきりした感情がなくても」

この言葉には、はっとしました。たしかに、好きとか嫌いとかに関わらず、わたしの心にも住み着いてしまっている人たちがいます。たぶん、わたしが死ぬまで、その人たちと一緒に生きるしかないのでしょう。

真織のことを忘れられない壱晴ですが、新たに出会った桜子も彼の心に住み着くようになります。壱晴は、真織を失った「あの場所」へ桜子とともに戻り、墓参りをし、真織の生家まで訪れるのですが、それは彼が背負った重い荷物の半分を桜子に背負わせることでした。そんな壱晴に対して強い反発を抱きながらも、桜子は思います。

「そのとき供養という言葉がふいに浮かんだ。そうか、墓参りをして、真織さんが過ごした家を見て、そして触れて、壱晴さんは今供養をしているんだと思ったら、この旅の意味が自分のなかにすとんと落ちた気がした」

ハードカバーで360ページある本書は、全篇にわたって「死」について考えさせられる文章が並びます。たとえば、桜子が残業をした夜の描写です。

「仕事が終わったのは午後11時に近かった。

疲れた体をひきずって駅に向かうと、改札口に立てられたホワイトボードに遅延のお知らせとある。自宅の最寄り駅、そのひとつ手前の駅で事故が起こったらしかった。人身事故と言葉を変えてはいても要するに飛び込み自殺か自殺未遂だ。私の前にいた年配の男性サラリーマンが『ほかでやってくれよ』と言いながら振り返り、タクシーかバスで帰るのだろう、ロータリーのほうに向かっていった。私だって考えていることは同じようなことだ。人の死がこんなに近くにあるのに、それを見て見ぬふりをして、どこかを麻痺させて生活を続けている。そうしなければ生きていけないからだ」

最後に、この作品は供養小説であり、グリーフケア小説ですが、それに加えて婚活小説でもあります。32歳まで処女だった桜子は壱晴という「彼氏」がようやくできたことを2人の女友達に告白し、その喜びを分かち合おうとするのですが、彼女たちの反応は冷ややかでした。友人の1人は桜子に「うまくいってる恋愛を女友達に話すときは最大限に気を使って。それが女社会のルールだよ」という言葉を吐くのですが、これにはゾッとするとともに、「まあ、そうだよな」と納得しました。これから結婚をしたいと考えているすべての独身女性に、いろんな意味で本書を推薦いたします。