- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2018.10.10

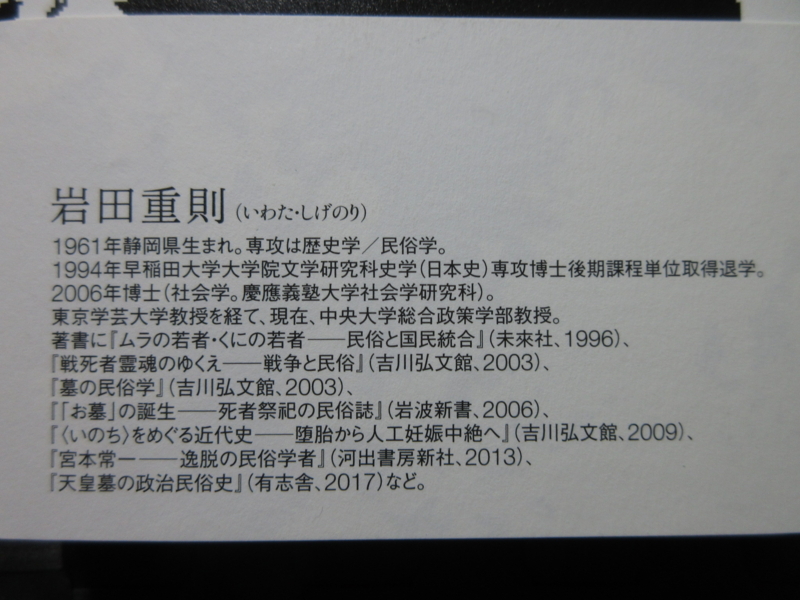

『日本鎮魂考』岩田重則著(青土社)を読みました。死を見つめ、生を考える社会史の本で、「歴史と民俗の現場から」というサブタイトルがついています。著者は1961年静岡県生まれ。専攻は歴史学・民俗学。1994年早稲田大学大学院文学研究科史学(日本史)専攻博士後期課程単位取得退学。2006年博士(社会学。慶應義塾大学社会学研究科)。東京学芸大学教授を経て、現在は中央大学総合政策学部教授。

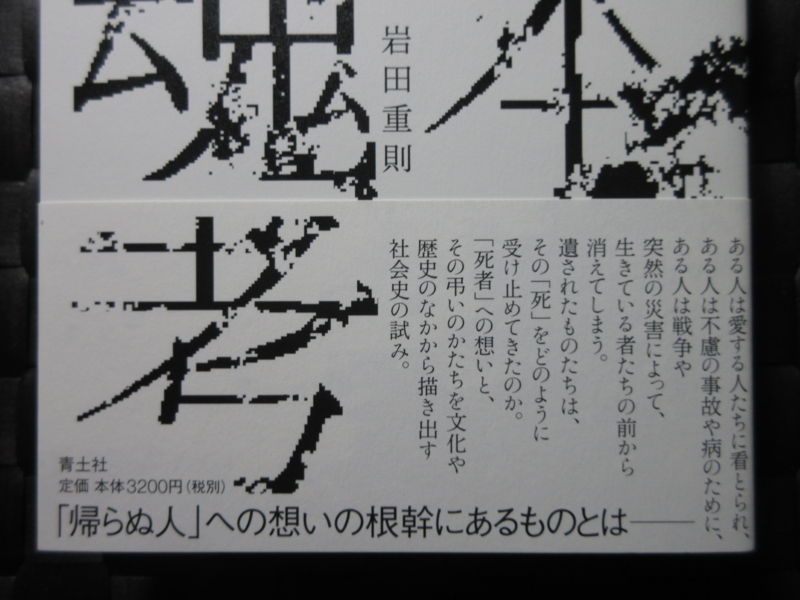

本書の帯には「『帰らぬ人』への想いの根幹にあるものとは――」として、以下のように書かれています。

「ある人は愛する人たちに看とられ、ある人は不慮の事故や病のために、ある人は戦争や突然の災害によって、生きている者たちの前から消えてしまう。遺されたものたちは、その『死』をどのように受け止めてきたのか。『死者』への想いと、その弔いのかたちを文化や歴史のなかから描き出す社会史の試み」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第1章 甦る死者

第2章「葬式仏教」の形成

第3章 人格神の形成――「靖国問題」の基層

第4章 明治政府新造の人格神

――墓を抱え込んだ神社と脱落させた靖国神社

第5章 「未完成の霊魂」と大量死――逆縁

第6章 戦争犠牲者と戦死者の個人性

第7章 地域における「英霊」の記憶

第8章 戦死者多重祭祀論

第9章 生活のなかの戦死者祭祀

第10章 安丸良夫の文献史学方法論

第11章 民俗学と差別

――柳田民俗学の社会政策的同化思想および「常民」概念

第12章 『風土記日本』の現代的課題

「おわりに――2011・3・11 東日本大震災の記憶」

「参考文献」

「あとがき」

「初出一覧」

「はじめに」の冒頭を、著者は「死者は鎮魂される。また、鎮魂されるべきである。死者の鎮魂をめぐり、その歴史と文化の諸相を、かいま見ることができないだろうか。また、それを通して、遺された者たちが死者に込めた想い・願いを、聞きとることができないだろうか。意図的なメッセージだけではなく、無意識的なそれをも含めて」という力強い言葉で書きだしています。

「はじめに」の最後で、著者はこう述べます。

「突然死・大量死であろうとも、死者はひとりひとりの人間であった。また、遺された者たちもひとりひとりの人間である。抽象化された全体としての死者ではない。また、抽象化された全体としての遺族ではない。彼ら・彼女らを、再び、尊厳を持つひとりひとりとして存在させることができないだろうか。

世界を見渡せば、2017年(平成29)現在、シリア、南スーダンなど、内戦・地域紛争による大量死はあとを絶たない。わたしたちが知らない、あるいは、知らされない事実も多かろう。その死をめぐって、人間の尊厳が脅かされる現実が、この21世紀において存在する」 「死者を鎮魂すること、それは人間の尊厳を確認することにほかならないのではないか」と、著者は問います。それは単なる追悼ではないといいます。死者の鎮魂とは、人間の回復、そのような意味も含まれるように思われてならないというのです。これは、拙著『唯葬論』(サンガ文庫)のメッセージとも大きく重なります。

第1章「甦る死者」の2「死者がホトケになること――物神崇拝の形成」では、「葬式仏教」が取り上げられます。中世までに、仏教は死者祭祀と習合をとげていました。近世には、それが一般化するとともに、江戸幕府の政治体制の中にも組み込まれました。仏教的なホトケの観念の形成と、それの「葬式仏教」としての実体化について、著者は以下のように述べています。

「仏教側からすれば寺院の地域社会への浸透を、地域社会側からすればそれを受容し経済的にも支えることのできる村落社会の形成を、前提条件とし、また、政治的には江戸幕府が中世寺院を再編成し、それを統制した秩序を形成することにより進行していった」

戦国期から江戸初期までに地域社会での寺院設立が急増しました。村落社会ではそれを支えることのできる小農自立による本百姓の連合体としての近世村落が形成され、政治的には幕府が統制する本末制度(本山・末寺制度)と非キリシタンであることを証明する寺請制度の確立が、仏教的なホトケと「葬式仏教」を形成させていました。 寺請制度が完成しつつあった寛文年間ごろ、「御条目宗門檀那請合之掟」と呼ばれる偽の法令が出されました。年号は「慶長18年」(1613年)と記され、明治初年司法省が編纂した『徳川禁令考』に収められましたが、現在では偽文書であることが明らかにされています。

「御条目宗門檀那請合之掟」は、たとえば、その三ヶ条めで「頭檀那成共、祖師忌仏忌盆彼岸先祖命日に、絶て参詣不仕者ハ、判形を引、宗旨役所江断、急度可遂吟味事」、一二ヶ条めで「先祖之仏事他寺へ持参致し、法事勘申事、堅禁制」します。寺院がその「檀那」に対して、寺院への参詣とその寺院での先祖祭祀を強制しているわけです。また、その十ヶ条めには「死後死骸に頭剃刀を与へ戒名を授る事、是ハ宗門寺之住持死相を見届て、邪宗にて無之段、慥かに受合之上にて可致引導也、能々可遂吟味事」とあり、僧侶がキリスト教徒ではないことの確認を行なうとともに、死者名としての戒名の授受を強制するものでした。著者は、「仏教寺院が、庶民に対しての死者祭祀、仏教的先祖祭祀および戒名の授受・死の確認を強制していた。現在一般化している先祖祭祀は、仏教寺院が偽文書によりそれを庶民に強制した結果でもあった」と述べています。

「近世の葬送儀礼」として、著者は以下のように述べます。

「葬送儀礼が仏教的であるだけではなく、寺院・僧侶が葬送儀礼に関与し、生者から死者への移行を、寺院・僧侶の読経と引導が主導している。これらは、現在の民俗調査で知ることのできる葬送儀礼と大きくかわるものではなく、こうした葬送儀礼によって、生者は『お墓』や位牌によって、先祖として祀られるようになった。寺請制度が、江戸幕府の政治制度となり、寺院と『檀那』との間の寺檀関係が密接になるなかで、『御条目宗門檀那請合之掟』という偽文書さえも出され、寺院・僧侶が生者を死者に移行させる葬送儀礼に関与することが社会的習慣となっていた」

続けて、その社会的慣習こそが普通の死者をホトケとして甦らせるようにさせていたとして、著者は「すでに、中世までに仏教は葬送・墓制と習合し、小農自立と地域社会での寺院建立も、幕府の仏教政策が本格化する以前からすすんでいたので、仏教的なホトケの観念と、このような『葬式仏教』の形成を、江戸幕府の政治のみに求めることはできない。しかし、このようなホトケの形成は、江戸幕府の仏教政策によって正式に認められていた」と述べるのでした。

第2章「『葬式仏教』の形成」の1「『葬式仏教』理解」では、「マイナスイメージの『葬式仏教』」として、著者は以下のように述べています。

「1990年代以降、日本の葬送儀礼は、ビジネスとしての葬祭業とも大きく関係するようになった。現代日本の葬送儀礼は、仏教と葬式が混淆した『葬式仏教』として存在しているだけではなく、資本主義的経営、営利を求めるビジネスとしての性格をも持つ。寺院は経営的性格をも持ち、法人などによる墓園・霊園経営も一種の不動産業とさえいえる。また、葬祭業者が関与することが当然のようになった現在の葬儀、斎場で行なわれる通夜・告別式は、そのほとんどが葬祭業者によってリードされている。現代日本の『葬式仏教』はけっして衰退しつつあるのではない。『葬式仏教』はビジネスとしての葬祭業と結びつき、さらなる展開をはじめている」

わたしはビジネスとしての葬祭業も営む人間ですが、「葬式仏教」については肯定的な見方をしています。「葬式仏教」という言葉については、拙著『葬式は必要!』(双葉新書)でも考察しました。たしかに、日本仏教の現状を見ると、葬式仏教であり、先祖供養仏教と言えるかもしれません。それに対しては、島田裕巳氏をはじめ、さまざまな批判があります。わたしもそのことを100パーセント良いとは思っていません。しかし、日本の仏教が葬式と先祖供養によって社会的機能を果たし、また一般庶民の宗教的欲求を満たしてきた事実だけは認めなければなりません。その宗教的欲求とは、自身の「死後の安心」であり、先祖をはじめとした「死者の供養」に尽きるでしょう。「葬式仏教」は、一種のグリーフケアにおける文化装置だったのです。

拙著『永遠葬』(現代書林)では、わたしは「葬式仏教はグリーフケア仏教」という見解を明確に示しました。2011年の夏、東日本大震災の被災地が初盆を迎えました。地震や津波の犠牲者の「初盆」でしたが、生き残った被災者の心のケアという側面から見ても非常に重要でした。多くの被災者がこの初盆を心待ちにしていたのです。通夜、告別式、初七日、四十九日……と続く、日本仏教における一連の死者儀礼の流れにおいて、初盆は1つのクライマックスでもあります。日本における最大のグリーフケア・システムと言ってもよいかもしれません。そして、次の大事なことを忘れてはなりません。それは、基本的に葬儀がなければ、初盆はないということです。

葬儀があって、初七日や四十九日があって、初盆が来るのです。小学校に入学しなければ運動会や修学旅行を経験できないように、葬儀をきちんと行わなければお盆というのは来ないのです。もちろん、それは立派な葬儀である必要はありません。セレモニーホールや祭壇もあるに越したことはありませんが、なくても別に構いません。大切なのは、死者を悼み、送るという「こころ」であり、葬儀という「かたち」です。日本仏教の本質は「グリーフケア仏教」なのです。今後、冠婚葬祭互助会や葬儀社がグリーフケア・サポートの力をつければ、もしかすると「葬儀の場面から宗教なんていらない」ということにもなりかねません。しかし一方で、日本の宗教の強みは葬儀にあるとも思います。

「成仏」というのは有限の存在である「ヒト」を「ホトケ」という無限の存在に転化させるシステムではないでしょうか。ホトケになれば、永遠に生き続けることができます。仏式葬儀には、ヒトを永遠の存在に転化させる機能があるのです。今後、葬儀の形もさまざまな形に変わっていくでしょうが、原点、すなわち「初期設定」を再確認した上で、時代に合わせた改善、いわば「アップデート」、さらには「アップグレード」を心掛ける努力が必要なのは言うまでもありません。「制度疲労」を迎えたのなら、「アップグレード」を行えばいいのです。本書『日本鎮魂考』の内容に戻りましょう。 本書はいわゆる「人格神」を取り上げています。第三章「人格神の形成――『靖国問題』の基層」の1「死者を祭神とする神社」では、「創建年代の新しさ」として、著者は以下のように述べています。

「日本には死者を祭神とする神社が存在する。たとえば、天満宮(菅原道真。太宰府天満宮・北野天満宮・湯島天神など)、豊国神社(豊臣秀吉。京都市の豊国神社・大阪城内の豊国神社など)、東照宮(徳川家康。日光東照宮・久能山東照宮など)、松陰神社(吉田松陰)・乃木神社(乃木希典)・東郷神社(東郷平八郎)・明治神宮(明治天皇・皇后一条美子)・平安神宮(桓武天皇)、そして靖国神社(戦死者たちなど)である。これらをみて、第一に気づくことは、その創建年代がいずれも新しいことである」

3「人格神の創建」では、「創建の契機」として、著者は以下のように述べます。

「死者を祭神とする神社の特徴は、1つめのケガレを忌避しない、2つめの味方・後継者が祀る、3つめの祭神の常駐性、として3つに整理することができる。これらにより、容易に気づかれることは、これら死者を祭神とする神社は、一般的な祭祀形態とは異なり、政治性また作為性とでもいうべき性格を潜在させていることであった。たとえば、これらのうちで政治問題化することの多い靖国神社は、これらの神社が共有する政治性・作為性を持つ典型的事例とみなすことができるであろう」

本書の白眉は、第5章「『未完成の霊魂』と大量死」ではないでしょうか。非常に興味深い論考となっています。1「大量死の視点から」では、著者はこう述べています。

「人間の歴史には大量死が多い。自然災害・戦争・飢饉・伝染病などを原因とする。自然災害といえども、人災の要素が含まれるばあいもあり、政治的・軍事的暴力としての戦争による死も、自然条件と関係していることもあろう。複数の要因がからまりあうこともある。たかだかこの1世紀ほどの日本の歴史をひもとくだけでも、そこには、多くの大量死があった。思いつくままに列挙してみると、伝染病では1870年代-80年代のコレラ流行、1918年(大正7)から翌年にかけてのインフルエンザ(スペイン風邪)流行、戦争では日清戦争・日露戦争、そして、アジア太平洋戦争。「震災」とされた地震をとりあげてみても、1923年(大正12)関東大震災、1995年(平成7)阪神・淡路大震災、そして、2011年(平成11)3月11日の東日本大震災である」

続けて、大量死について、著者は以下のように述べます。

「人間がふつうの日常生活のなかで死んだとき、その死は鄭重に悼まれ、その親族・地域社会により葬儀が行なわれ、それらによる『お墓』に遺体・遺骨がおさめられる。ひとりひとりの死が個体別に扱われる。民俗学・人類学・宗教学など人文科学における葬送儀礼・墓制また霊魂観研究は、こうした状況のもとでの死者を基準としてきた。しかし、非日常の大量死が現実に起こったとき、死者はどのように扱われたのか。大量死は非業の死である。突然であることも多い」

大量死は、年齢順による高齢者からの死ではなく、逆縁を大量に発生させます。親が先に逝くのではなく、子が先に逝くこともあります。著者は「死を、ふつうの死ではなく、非日常の死と大量死からみつめることにより、死生観・葬送儀礼・墓制をとらえなおすことができないだろうか」と述べていますが、わたしも同感です。

柳田国男と折口信夫といえば、日本民俗学の二大巨人です。折口には春洋という最愛の養子がいました。3「春洋をなくした折口信夫」では、柳田国男が沖縄戦のさなか、1945年(昭和20)4月から5月にかけて、戦死者たちの霊魂におもいをはせ、『先祖の話』を書き下ろしたことが紹介されます。その骨子は祖霊信仰によって貫かれ、「七生報国」の精神もが祖霊信仰によって説明されていました。柳田は、最終節の「二つの実際問題」の中で、戦死者たちを無縁仏にしないために、「死者が跡取ならば世代に加へる制度を設けるもよし、次男や弟たちならば、之を初代にして分家を出す計画を立てるもよい」といい、戦死者たちを祖霊のなかに組み込もうとしました。そこには、祖霊と家を主とし、それから逸脱したものを従とする、柳田民俗学および柳田系民俗学の思考がありました。

しかし、折口はそうではありませんでした。「未完成の霊魂」を独立させて存在させようとしたのです。実子のない折口は、養嗣子とした春洋に先だたれれば、その死後、「未完成の霊魂」となるのです。

4「東日本大震災犠牲者の親」では、著者は以下のように述べます。

「東日本大震災では、高齢の親たちからみて、壮年期・青少年期、また、幼少期の子たちの多くが亡くなった。ただ実際には、東日本大震災の犠牲者の過半数は高齢者であった。2011年(平成23)4月19日時点、警視庁のまとめによると、死者14001人・行方不明者13660人を数え、そのうち死者の65.2%は60歳以上で、死因の92.5%は水死(津波)であった。主な被災地が高齢者の多い地域であり、津波に対して高齢者が逃げ遅れたことが、この数字にあらわれているという。したがって、壮年期・青年期、また、幼少年期の子たちの死亡割合は、全体からすれば約3分の1である」

しかし、高齢者の多い地域であるがゆえに、逆に、亡くなった子たち、子を亡くした親の存在は際だつとして、著者は「東日本大震災は、多くの非業の死を引き起こしただけではなかった。死の順番の逆転、子を先だたせる逆縁をも出現させた。老いて逝き、子たち・孫たち近親者によって祀られる、そうした死とは大きく異なる、『未完成の霊魂』の大量出現であった」と述べています。そして、東日本大震災による、短時間の大量死は、葬送の緊急事態を出現させました。主な被災地の岩手県・宮城県・福島県の沿岸部では、先祖代々墓に火葬骨をおさめる形態が普及していました。しかし、東日本大震災の大量死は、火葬場運転能力を越え、宮城県では、仮埋葬をやむを得なくさせました。といっても、この仮埋葬は、家ごとの墓域に埋葬したのではありません。市有地・町有地などでの集団仮埋葬だったのです。

5「『未完成の霊魂』の継承」では、著者は「『未完成の霊魂』になる可能性」として、わたしたち誰もが、「未完成の霊魂」となる可能性を持ち、それと紙一重のところで日々の生活を営んでいるのではないのかと読者に問いかけ、次のように述べます。

「ふつう、日本では、社会的にも、人文科学でも、『完成した霊魂』であり家族であり、このような点を中心として、生と死が語られる。しかし、現実は、『未完成の霊魂』がわたしたちのすぐ横にある。たとえ、『完成した霊魂』や家族を中心としても、たとえば、自分の5世代前、祖父母のそのまた曾祖父母の氏名、さらには、彼ら・彼女らがどんな人であったのか、それを知っている人はどれだけいるだろう。どこで何をしていたのか、また、氏名すら知らないばあいも多い。すこし歳月がたてば、わたしたちの存在など、無縁化していく可能性の方が高い。歳月の経過は、『完成した霊魂』をも『未完成の霊魂』に転化させてしまうのではないか。『完成した霊魂』ではなく、『未完成の霊魂』を基準として、死を継承すること、そのことこそが重要であるように思われてならない」

第6章「戦争犠牲者と戦死者の個人性」の1「死生観における個人性」では、著者は「近現代日本の死生観を、個人を尊重する意識としてとらえることができないだろうか」として、以下のように述べます。

「近現代日本に、死者を個人として記憶する、また、死者を個人として想起する、そうした死者の個人性を重視する志向が、どのように存在するのであろうか。死者を、死者一般に解消せず、個人として存在させようとする志向、それはヒューマニスティックな個人の尊重であるはずである。個人の尊重が、近現代社会の基本的理念であるとすれば、それが死生観のなかに、どのようにあらわれているのかを考察することも重要であろう。死および死者への最大の冒涜は、人間の個人としての尊厳を奪いとることにある。そのような意味で、近現代日本において、死者の個人性の尊重がどのように行なわれてきたのかを確認することは、死生観を明らかにするためのひとつのテーマになり得る」

本書は、「葬式仏教」や「人格神」といったものが形成されてきた背景をよく整理しており、大変勉強になりました。また、「未完の霊魂」というテーマに気づかせてくれましたし、「死生観における個人性」という問題にも考えさせられました。『唯葬論』に通じる内容も多かったですが、わたしの知らなかったことが本書にはたくさん書かれていました。これから何度も読み返したい名著であると思いました。