- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2019.01.13

『劣化するオッサン社会の処方箋』山口周著(光文社新書)を読みました。「なぜ一流は三流に牛耳られるのか」というサブタイトルがついています。著者は1970年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部哲学科卒業、同大学院文学研究科美学美術史学専攻修士課程修了。電通、ボストン・コンサルティング・グループ等を経て、組織開発・人材育成を専門とするコーン・フェリー・ヘイグループに参画。現在、同社のシニア・クライアント・パートナー。専門はイノベーション、組織開発、人材/リーダーシップ育成。著書に一条真也の読書館『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』で紹介した本などがあります。

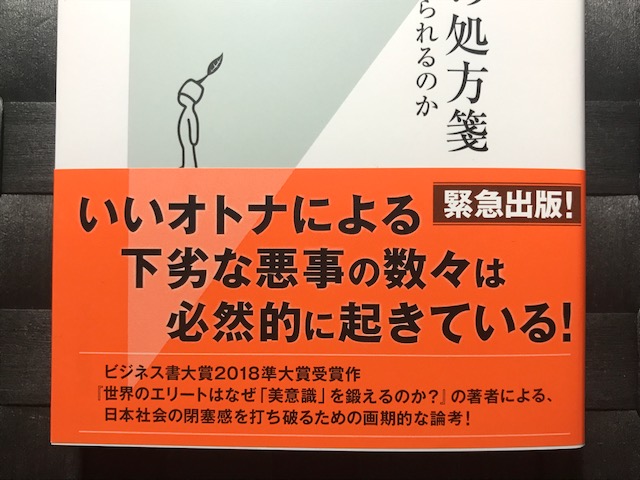

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「緊急出版!」として、「いいオトナによる下劣な悪事の数々は必然的に起きている!」「ビジネス書大賞2018準大賞受賞作『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』の著者による、日本社会の閉塞感を打ち破るための画期的な論考!」と書かれています。

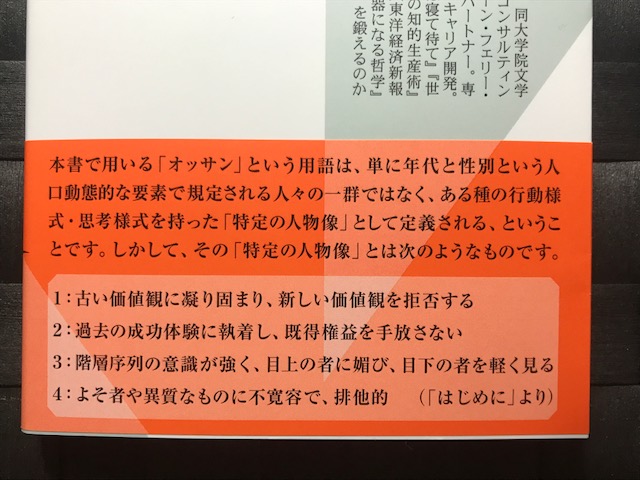

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、以下のように書かれています。

「本書において用いる『オッサン』という用語は、単に年代と性別という人口動態的な要素で規定される人々の一群ではなく、ある種の行動様式・思考様式を持った『特定の人物像』として定義される、ということです。しかして、その『特定の人物像 』とは次のようなものです。

1:古い価値観に凝り固まり、新しい価値観を拒否する

2:過去の成功体験に執着し、既得権益を手放さない

3:階層序列の意識が強く、目上の者に媚び、目下の者を軽く見る

4:よそ者や異質なものに不寛容で、排他的 (「はじめに」より)」

カバー前そでには、以下のように書かれています。

「年長者が尊重され、大事にされる社会やコミュニティであればこそ、若者も中年もまた、将来は社会やコミュニティが尊重し、大事にしてくれると感じ、安心して働いて税金を収めていたのではないでしょうか。 私たちの社会システムは、基本的にすべてこのような、年長者ほど能力も見識も高く、であるがゆえに地位も報酬もまた高い、という前提の上に成り立っています。しかし、すでに考察してきたように、この『年長者ほど能力も見識も高い』という前提は、おそらく今後は成立し得ない。年長者だからといって、別に能力や見識に優れているわけではない、むしろ若者の方が優れているのではないかと多くの人が考えるようになれば、現在の社会システムとは大きな齟齬が生まれることになります。(本文より)」

さらに、アマゾンの「出版社からのコメント」には、以下のように書かれています。

「日大アメフト部監督による暴行指示と事件発覚後の雲隠れ/神戸市や横浜市の教育委員会等によるいじめ調査結果の隠蔽/財務省による森友・加計問題に関する情報の改竄・隠蔽/大手メーカーによる度重なる偽装・粉飾・改竄/日本ボクシング連盟会長による助成金の不正流用や暴力団との交際――いいオトナによる下劣な悪事の数々は必然的に起きている!」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに――本書におけるオッサンの定義」

第1章 なぜオッサンは劣化したのか

――失われた「大きなモノガタリ」

第2章 劣化は必然

第3章 中堅・若手がオッサンに対抗する武器

第4章 実は優しくない日本企業

――人生100年時代を幸福に生きるために

第5章 なぜ年長者は敬われるようになったのか

第6章 サーバントリーダーシップ

――「支配型リーダーシップ」からの脱却

第7章 学び続ける上で重要なのは「経験の質」

第8章 セカンドステージでの挑戦と失敗の重要性

最終章 本書のまとめ

「参考文献」

第1章「なぜオッサンは劣化したのか――失われた『大きなモノガタリ』」では、「教養世代と実学世代のはざま」として、2018年時点で50代・60代となっているオッサンたちは、70年代に絶滅した「教養世代」と、90年代以降に勃興した「実学世代」のはざまに発生した「知的真空の時代」に若手時代を過ごしてしまったという事実が指摘されています。

かつて、ほとんどの学生が教養書を日常的に読んでいる時代がありました。著者は「今日の状況からは想像できませんが、この価値観は急速に失われて、70年代の半ばから80年代にかけ、学生はどんどんバカになっていきます。その現象を象徴的に示す言葉として、当時マスコミで盛んに揶揄されたのが『大学のレジャーランド化』という表現でした」と述べています。

また、著者は以下のようにも述べています。

「ソコソコの大学を出てソコソコの会社に入ってソコソコに頑張っていればお金持ちになって幸せになる、という昭和の『大きなモノガタリ』が喪失されたあと、社会で支配的になった『新しいモノガタリ』が『グローバル資本主義』でした。あらゆる国のあらゆる産業が世界中の競争相手と戦い、ごく一部の強者だけが勝ち残り、残りすべては敗者となって社会の底辺に沈んでいく、という過酷な『モノガタリ』です」

「『構造と力』はなぜベストセラーになったのか」として、著者は1983年に出版された浅田彰氏の『構造と力』を取り上げます。ポスト構造主義に関する書籍である同書がベストセラーになったことについて、著者は以下のように述べます。

「哲学や思想というのは、平たくいえば『システムを批判的に思考する技術』です。システムがこれほどまでに強力に、そこに依拠する人の便益と幸福を保証するものになってしまった以上、教養主義も哲学も思想ももはや死ぬしかない、それをわかった上で思想の解説を書いている私は、シラけながらこれを書かざるを得なかった、ということです。教養主義が現実的な効力を発揮する武器としての力を失ったからこそ、床の間に飾られる人畜無害な飾り刀のような玩弄物としてもて囃されたということでしょう」

「『アート・サイエンス・クラフトのバランス』の重要性」として、著者は前著である『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』で紹介した経理学者ヘンリー・ミンツバーグの考え方をあらためて確認します。それによれば、経営というものは「アート」と「サイエンス」と「クラフト」の3つが渾然一体となったものだといいます。「アート」は、ステークホルダーをワクワクさせるようなビジョンを生み出し、組織の創造性を後押しします。「サイエンス」は、体系的な分析や評価を通じて、「アート」が生み出したビジョンや直感に現実的な裏付けを与えます。そして「クラフト」は、地に足のついた経験や知識をもとに、「アート」が生み出したビジョン、「サイエンス」が裏打ちした計画を現実化するための実行力を生み出すというのです。

これについて、著者は「これら三者が渾然一体となることで、はじめて『良い経営』は実現できるということなのですが、90年代以降の経営はMBA教育の悪弊もあって過剰に『サイエンス重視』に傾斜しており、これがイノベーションの停滞、コンプライアンス違反の横行といった問題を招く要因になっている、という指摘をしました」と述べています。

そして、「アートにもサイエンスにも弱いオッサンたち」として、著者は以下のように述べるのでした。

「社会や組織におけるアートの担い手は、教養を身につけた『知的自由人』ということになるわけですが、これらの『教養世代』はすでに社会の表舞台からは引退してしまいました。一方で、サイエンスの担い手である『実学世代』は90年代以降に社会人になっているので、いまだ社会や組織の上層部で権力を握るポジションにはついていない。この結果、『アート』にも『サイエンス』にも弱いオッサンたちが、社会や会社の上層部で実権を握るにいたっている、というのが現在の状況だと考えられます」

第2章「劣化は必然」では、「組織トップは宿命的に劣化する」として、「まず、二流の人間は自分が本当は二流であり、誰が一流なのかを知っています。一流の人間はそもそも人を格付けする、あるいは人を押しのけて権力を握ることにあまり興味がないので、自分や他人が何流かということをはなから考えません」と述べられています。

では、三流の人間はどうか。著者は述べます。

「三流の人間は、往々にして周囲にいる二流の人間のことを一流だと勘違いしており、自分も『いまは二流だが頑張ればいつかはああなれる』と考えて、二流の周りをヨイショしながらウロチョロする一方で、本物の一流については、自分のモノサシでは測れない、よくわからない人たちだと考えています。この構造を人数の比率で考えれば、一流は二流より圧倒的に少なく、二流は三流より圧倒的に少ない」

また、「数」がパワーとなる現代の市場や組織において、構造的に最初に大きな権力を得るのは、いつも大量にいる三流から支持される二流ということになるとして、著者は以下のように述べます。

「これはなにも組織の世界に限った話ではなく、書籍でも音楽でもテレビ番組でも同じで、とにかく『数の勝負』に勝とうと思えば、三流にウケなければなりません。資本主義が、これだけ膨大な労力と資源を使いながら、ここまで不毛な文化しか生み出せていない決定的な理由はここにあります」

「二流の権力者は一流を抹殺する」として、著者は以下のように述べています。

「少数の二流の人間は、多数の三流の人間からの賞賛を浴びながら、実際のところは誰が本当の一流なのかを知っているので、地位が上がれば上がるほどに自分のメッキが剥がれ、誰が本当の一流なのかが露呈することを恐れるようになります。したがって、二流の人間が社会的な権力を手に入れると、周辺にいる一流の人間を抹殺しようとします」

ここまではよく理解できますが、続く以下のくだりは「?」という感じです。

「イエス・キリストを殺そうとしたヘロデやパリサイ派の司祭、ジョルダーノ・ブルーノを火刑にかけた審問官、トロツキーに刺客を送って暗殺したスターリンなどはすべて、二流であることが露呈するのを恐れて一流を抹殺した二流の権力者という構図で理解することができます」

これはちょっと、おかしいのではないでしょうか?

ヘロデやスターリンを「二流であることが露呈するのを恐れて一流を抹殺した二流の権力者」と言い切るのは違和感があります。

著者は「二流のリーダーが率い、三流のフォロワーが脇を固める一方で、一流と二流の人材は評価もされず、したがって重用もされず、日の当たらない場所でブスブスと燻ることになる」組織について詳細に分析した上で、以下のように述べます。

「組織が一旦このような状況まで劣化すると、一流の人材を呼び込み、重役に登用するという自浄作用はまったく働かなくなるため、組織の劣化は不可逆的に進行し、世代が代わるごとにリーダーのクオリティは劣化していきます。これが、現在の日本の多くの組織で起きていることでしょう。世代論・年代論の構造的問題に加えて、リーダーのクオリティが経時劣化するという問題が輪をかけている、というのが今の日本の状況です」

すべての企業はどこかで起業され、成長した結果として現在の状態にいたっているとして、著者は以下のように述べます。

「会社を起業し、事業を成長させることは凡人にはできませんから、それらのほとんどは天才か才人によってなされるわけですが、企業が軌道に乗って成長するに連れて人的資源の増強が必要になると、会社を起業し、成長させた才人や天才たちは採用活動から遠ざかり、凡人がこれを担うようになります。やがて会社を創業した天才や才人たちが引退すれば、よほど意識的になって天才や才人を人選に担ぎ出さなければ、その組織の人材クオリティの平均は限りなく凡人の水準に近づいていくことになります」

また、「トンビは鷹を生まない」として、著者は「『凡人』は『凡人』しか育てることはできない」と指摘し、さらに以下のように述べます。

「組織内における『経験の質』は、その組織を率いるリーダーのクオリティに大きく左右されることになります。人を奮い立たせるような挑戦しがいのある『良いアジェンダ(課題)』を設定するリーダーのもとでは、成長につながる『良い経験』が得られる一方で、なんの意義・意味も感じられないようなアジェンダしか設定できない三流の人材のもとでは、成長につながる良質な経験は得られず、スキルや人格の成長は停滞することになります。つまり『凡人』のもとでは、『凡人』しか育たないということです。よくトンビが鷹を生んだ、というようなことが言われますが、これは組織論の世界には当てはまりません。良質な経験を抜きにして人材の開発・成長は考えられないのです」

さらに、「組織が『大きく、古くなること』ことで劣化はより顕著になる」として、著者はエントロピーの問題を取り上げ、以下のように述べます。

「エントロピーという熱力学上の概念を組織に当てはめて考えることは、確かにあまり一般的ではありません。しかし、自然界に見られる法則やメカニズムの多くが、社会や組織においても同様に働いていることを私たちは知っています。もし、大自然の法則として熱的破壊という不可逆で一方的な進行過程があるのだとすれば、私たちが生み出した様々なシステムや組織についても、また同じ法則が働いていると考えることができます」

それはつまり、シンプルで凝縮されたものが、複雑で希薄なものに変化し、やがては乱雑になっていくという宿命であるとして、著者は「人間の体が動的平衡(変化しながら平衡を保っている状態)によって成り立っているように、企業組織もまた、エントロピーの増大に抗うことでそのバイタリティを維持しています」と述べています。

第3章「中堅・若手がオッサンに対抗する武器」では、「革命の武器はオピニオンとエグジット」として、著者は以下のように述べています。

「社会で実権を握っている権力者に圧力をかけるとき、そのやり方には大きく『オピニオン』と『エグジット』の2つがあります。オピニオンというのは、おかしいと思うことについてはおかしいと意見をするということであり、エグジットというのは、権力者の影響下から脱出する、ということです。これはなにも珍しいことではなく、多くの人は市場原理のなかで日常的に用いているレバーでしょう」

また、「オピニオンもエグジットもしないのは不祥事に加担するのと同じ」として、著者は以下のように述べます。

「劣化したオッサンは、なにも一朝一夕にできあがるわけではありません。ワクワクする仕事を追求することもなく、システムから与えられる理不尽さに対して何年、何十年ものあいだ妥協に妥協を重ねてきた結果として、生み出されているのが劣化したオッサンなのです」

さらに、「『人的資本』+『社会資本』=『モビリティ』を高める」として、著者は「結局のところ、汎用性の高いスキルや知識などの「人的資本」と、信用や評判といった「社会資本」を厚くすることで、自分の「モビリティ」を高めるしかないと訴えます。この「モビリティ」というのは、今後、柔軟で強かなキャリアを歩んでいくための最重要キーワードだといいます。モビリティを高めるためにこそ、汎用性の高い知識とスキル、あるいは社外の人脈や信用を自分の資産として積み上げる必要があるというのです。

「オピニオンとエグジットの欠如は年長者を甘やかす」として、著者は、システムにとって致命的な問題をもたらすことになる「フィードバックの欠如」を取り上げ、以下のように述べます。

「システムを健全に機能・発展させるには適時・適切なフィードバックが不可欠です。スリーマイル島原発事故では、複合的・連鎖的に進展する事故の状況に対して、情報を処理するコンピュータの処理能力が間に合わず、適時・適切なフィードバックが不可能になったことで、最終的にメルトダウンという事態にまで発展してしまいました」

続けて、著者は以下のようにも述べています。

「日大アメフト部監督や日本ボクシング協会の会長についても、長年にわたってフィードバックが機能しなかったために熱暴走が止まらず、結果として『人生のメルトダウン』を招いたと考えれば、フィードバックがシステムを健全に機能させるために、いかに重要かということがおわかりいただけると思います。そして、オピニオンやエグジットというのは、もっともわかりやすく、有効なフィードバックなのです」

第5章「なぜ年長者は敬われるようになったのか」では、「年長者は本当に偉いのか」として、著者は以下のように述べています。

「単純に『経験の蓄積=判断力の向上』とは言えないように思います。環境がどんどん変化するなかで発生する未曾有の問題に対して、より根元的な人間性や道徳といった立脚点に根ざして、その人らしい正しい判断をしていくには、なによりも『教養』が必要になります」

また著者によれば、合理的な根拠がないにもかかわらず信じる行為を「信仰」と言います。つまり、年長者は尊重されなければならない、という考えは「信仰」であるというのです。

著者は、この信仰が依拠しているのは「儒教」という宗教だといいます。たしかに、儒教には敬老思想があります。儒教を開いた孔子は、その言行録である『論語』の「為政篇」で、「吾れ十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑わず。五十にして天命を知る。六十にして耳順(した)がう。七十にして心の欲する所に従って、矩(のり)を踰(こ)えず」と述べました。あまりにも有名な一節ですが、「わたしは15歳で学問を志した。30歳のときには独立した。40歳になってから、あれこれ迷わなくなった。50歳になったときには、自分の運命を受け入れられるようになった。60歳でようやく人の言葉を素直に聞くことができるようになった。そして、70歳になってからは、自分のやりたいことをやっても、道から外れないようになった」という意味になります。

年齢を重ねることに人間として進歩しているわけで、この『論語』の一節は世界で初めて「人は老いるほど豊かになる」ことを宣言したものではないでしょうか。孔子をこよなく尊敬するわたしは、、『老福論』(成甲書房)という本を書きましたが、サブタイトルがまさに「人は老いるほど豊かになる」でした。前代未聞の超高齢化社会を迎えるわたしたちに今、もっとも必要なのは「老い」に価値を置く好老社会の思想であると思います。そして、それは具体的な政策として実現されなければなりません。

世界に先駆けて超高齢化社会に突入する現代の日本こそ、世界のどこよりも好老社会であることが求められます。日本が嫌老社会で老人を嫌っていたら、何千万人もいる高齢者がそのまま不幸な人々になってしまい、日本はそのまま世界一不幸な国になります。逆に好老社会になれば、世界一幸福な国になれるのです。まさに「天国か地獄か」であり、わたしたちは天国の道、すなわち人間が老いるほど幸福になるという思想を待たなければならないのです。このように「人は老いるほど豊かになる」という信条を持っているわたしは、著者の主張は行き過ぎているように思いました。少なくとも、儒教の敬老思想が「劣化するオッサン社会」を生んだ真犯人のような書き方には納得できません。

著者は、「権力格差が年長者を甘やかしている」として、リーダーシップ論の大家として知られるジェームズ・クーゼスとバリー・ポズナーによる著書『リーダーシップ・チャレンジ』を紹介します。同書において、クーゼスとポズナーは、すべてのリーダーシップの礎となるのは、リーダーとフォロワーのあいだに形成される「トラスト」であると言っています。トラストがなければ、どんなに頭脳明晰なビジョナリーであっても、組織を率いることはできないというのです。このトラストという言葉は、直訳すれば「信用」ということになりますが、著者は「人望」と訳した方が適切であると言います。

また、「支配の根拠」として、著者は述べます。

「人が人を支配するとき、それはなにによるのか。マックス・ヴェーバーは著書『職業としての政治』のなかで、人が人を支配する際の根拠として、カリスマ的支配(本人の資質)、伝統的支配(従来からの慣習)、合法的支配(システムによる権限規定)の3つを挙げていますが、これらの根拠は、現在世界中で進行している『権力の終焉』というプロセスのなかで、どんどん脆弱になっています」

さらに、「年長者の本質的な価値とはなにか」として、著者はこう述べます。

「権力格差の問題を考えるにあたって、押さえておかなければならないのは、『年長者を敬わなければならない』という社会的規範の程度には民族差が確かにある、ただし、それは程度差の問題であって、ラジカルに『年長者を敬う必要はない』と考えている民族もまたない、という点です。つまり、どのような社会であっても、それなりの程度には『年長者というのは敬うべきだ』と考えられている、ということです。このような規範がこれほどまでに広い範囲で共有され、長いこと維持されているということは、この規範が進化論的に合理的だったからだ、と考えることができます。道徳や規範は人為的に設定したからといって、浸透するものではありません」

この考えには、わたしは全面的に賛成します。著者も言うように、道徳や規範というのは、生物と同じように「進化」するのです。

「『データベース』としての役割」として、著者は以下のように述べています。

「原始時代から情報革命までの長いあいだ、組織やコミュニティにとって、年長者というのは一種の「データベース」だったということです。蓄積される経験や知識の量は、単位時間当たりの入力量が同じであれば、時間の長短によって決定されることになります。つまり年長者=長く生きている人は、経験や知識の量において、相対的に若い人よりも優れており、だからこそ組織やコミュニティで年長者は尊重されたわけです。なぜなら、年長者をないがしろにすることで、その組織やコミュニティの問題解決能力は低下することになるからです」

ところが20世紀の後半以降、この価値を大きく毀損する3つの変化が発生します。「社会変化のスピード」「情報の普遍化」「寿命の増進」という3つの変化です。最初の「社会変化のスピード」に関しては、著者は以下のように述べています。

「スマートフォンの嚆矢となったアップルのiPhoneが登場したのが、たった10年前の2007年の1月です。当時はまだ、ビッグデータや人工知能、あるいはブロックチェーンや仮想通貨などに関する話題がほとんど議論されていなかったことを思い返せば、たった10年で景色や力学が大きく変わってしまう世の中に、私たちは生きているのだということがあらためて実感されます」

「大きな変革が求められる社会システム」として、著者は以下のように述べています。「年長者が尊重され、大事にされる社会やコミュニティであればこそ、若者も中年もまた、将来は社会やコミュニティが尊重し、大事にしてくれると感じ、安心して働いて税金を納めていたのではないでしょうか。

私たちの社会システムは、基本的にすべてこのような、年長者ほど能力も見識も高く、であるがゆえに地位も報酬もまた高い、という前提の上に成り立っています。しかし、すでに考察してきたように、この『年長者ほど能力も見識も高い』という前提は、おそらく今後は成立し得ない」

第6章「サーバントリーダーシップ――『支配型リーダーシップ』からの脱却」では、「サーバントリーダーシップの時代へ」として、著者は以下のように述べています。「私たちの寿命は伸長し続けており、近い将来に『寿命100年』という時代がやってくる可能性があります。一方で、様々な環境変化要因によって、知的パフォーマンスのピークが若年化する圧力が働いている。このような状況で、では年長者が組織や社会にもたらす貢献はなにか? という問いが浮上することになるわけですが、これに対するもっともシンプルな答えは『サーバントリーダーシップの発揮』ということになります。

サーバントリーダーシップは、もともと米国のロバート・グリーンリーフによって提唱された概念です。グリーンリーフはキャリアのほとんどを通信会社AT&Tで過ごしましたが、そこでマネジメントとリーダーシップに関する研究を続けました。そして、それまで米国で優勢だった「支配型リーダーシップ」が機能しない時代がやってくることを指摘し、権力に頼らない「支援的なリーダーシップ」としてサーバントリーダーシップという概念を提唱したのです。

グリーンリーフはAT&Tを早期退職し、教育コンサルタントになりました。そして、ハーバードをはじめとした大学での講義や執筆を通じて、サーバントリーダーシップの普及支援に努めました。グリーンリーフの提唱したコンセプトは現在でも高く評価されています。「学習する組織=ラーニングオーガニゼーション」研究の第一人者であるピーター・センゲは、グリーンリーフの著書『サーバントリーダーシップ』を「リーダーシップを本気で学ぶ人が読むべきものはただ1冊、本書だけだ」とまで評しています。

「リーダーシップは『関係性』」として、著者は、以下のように述べています。

「リーダーシップというのは『個人の属性』ではありません。例えば『あの人は論理思考に長けている』とか『あの人はプレゼンが上手だね』という言い方をしますが、これらは能力であり、個人の属性に関する言及です。同じようなニュアンスで『あの人にはリーダーシップがありますね』という言い方をすることがありますが、これは言い方としては正しくありません。実際には『周りの人はあの人にリーダーシップを感じていますね』と言うべきであって、ある個人に内在的にリーダーシップという属性が備わっているわけではない。つまり、リーダーシップというのは『関係性』に関する概念だということです。関係性の問題である限り、リーダーが変わるだけではリーダーシップは変化しません。リーダーシップのありようが変化するためには、リーダーとフォロワーの両方がともに変わる必要があります」

「サーバントリーダーはバカでも構わない――白瀬矗と大隈重信」として、著者は、サーバントリーダーシップを発揮するためには高度な知性やスキルは必要なく、フトコロさえ深ければ、サーバントリーダーは「バカでも構わない」と述べています。そして、かの白瀬中尉が南極探検へと出港するというとき、支援者であった大隈重信が「南極は地球の最南端にある。南洋でさえあれだけ暑いのだから、南極はさらに暑いだろう。暑さにやられぬよう十分に気をつけたまえ」とアドバイスしたというエピソードを紹介します。

このエピソードについて、かつて昭和基地南極越冬隊の隊長を務めた西堀栄三郎は、「イノベーションには大物とバカが必要。とてつもないことを考えるのがバカで、これを支援するのが大物」だと指摘した上で、日本でイノベーションが停滞している理由については「とてつもないことを考えるバカは大勢いるけれども、これを支援しようとする大物がいない」と重ね、さらに「大物は優秀である必要はない、白瀬中尉を支援した大隈重信は、南極は暑いから気をつけろとアドバイスするほどのバカだった」とまとめたそうです。

つまり、日本からイノベーションがなかなか起きないのは、とてつもないことを考える若手が少ないということではなく、これを大きく支援できる大物、サーバントリーダーシップが欠如していると言っているわけですが、このエピソードが紹介されたことは少し不愉快でした。なぜなら、言うまでもなく、大隈重信は早稲田大学の創立者です。その創立者を「バカ」呼ばわりされては、早稲田の出身であるわたしは気分が悪いです。しかも、著者は早稲田のライバルとされている慶應義塾の出身なのですから、なおさら不愉快です。そこに「悪意」を感じてしまいます。

第7章「学び続ける上で重要なのは『経験の質』」では、「なぜ『次世代』は育たないのか」として、著者は以下のように述べています。

「この国では、100歳を超えてなお現場の一線で活躍するような人物を無条件に礼賛する能天気なところがありますが、そんなことをされたら次世代の人材が育つはずがありません。我が国から名経営者や英傑と呼ばれる人が出てくるのは、いつも時代の端境期であることをあらためて思い出してください」

また、「権力の終焉する時代」として、著者は「経団連をはじめとして、例えば筆者の古巣である電通や新聞社などのマスコミ等、これまで大きな発言力を有して社会を牛耳っていた組織や団体が、徐々にその影響力を弱めていっているという事実は、私たちが大きな『権力の終焉』という歴史のプロセスを生きていることを示唆しています」と述べます。

「知的にマルハダカな人」として、著者はこう述べます。

「質の高い結晶性知能を構築することは一朝一夕にはできません。青年期から中長期的に良質なインプットを継続することが必要なのですが、良質か悪質かを云々する以前に、そもそも『本をまったく読まない』という人がとても多い。各種の統計で若干の違いはあるのですが、概ね4割から5割の20代・30代が、一月に1冊も本を読んでいません。このように知的に怠惰な習慣がそのまま何十年も続けば、次の世代には現在の『劣化したオッサン』以上に劣化した『ゾンビオッサン』が社会に大量に供給されるということになります」

ここで著者は、レイ・ブラッドベリ原作で、フランソワ・トリュフォーによって映画化された『華氏451』を取り上げます。この物語には、ありとあらゆる種類の「本」の所持が禁止され、発見された本は直ちに火炎放射器で焼かれるという未来社会が描かれています。これについて、著者は述べます。

「ブラッドベリは『本が禁止される社会』を設定し、いわば知的悦楽が禁じられた世界で人々はファッションやインテリアといった表面的な娯楽にうつつを抜かすようになるという物語を描いてみせたわけですが、現在は、禁じられているわけでもないのに、知的悦楽を追求しない、という人が人口の半分に達しようかという時代になっている。考えようによっては、『本が禁じられた社会』より恐ろしい時代がきたと言えるのではないでしょうか」

そして著者は「私たちの時間を意味のあるものに変えていく、権力と戦う武器に変えていくためには、学び続けなければならない。私たちはそういう時代を生きているのです」と述べるのでした。

第8章「セカンドステージでの挑戦と失敗の重要性」では、先にわたしが紹介した『論語』の言葉が登場したので驚きました。「後半にシフトする『人生のピーク』」として、著者は以下のように述べます。

「『論語』には『五十にして天命を知る』とあります。これは『自分が人生においてなすべき使命を理解する』ということであり、もう少し切っ先の鋭い表現をすれば、『死』を意識する年齢になって、もはや『あれも、これも』というわけにもいかなくなった年齢で、残された時間をなにに使っていくのかを明確にするという『覚悟』の問題でもあります。この時期を、石川善樹の指摘するように『実り豊かな時期=秋』として過ごせるかどうかは、人生そのものの意義にもかかわる重大な問題でしょう」

わたしは、拙著『人生の四季を愛でる』(毎日新聞出版)で、人生を春夏秋冬の四季に例えました。そして、「人生100年時代」などと言われるようになりましたが、その長い人生を幸福なものにするのも、不幸なものとするのも、その人の「こころ」ひとつであると訴えました。もともと、「こころ」は不安定なもので、「ころころ」と絶え間なく動き続け、落ち着きません。そんな「こころ」を安定させることができるのは、冠婚葬祭や年中行事といった「かたち」であると述べました。

「カギはセカンドステージの経験」として、著者は以下のように述べています。

「人生が長くなる、ということは、若年期=セカンドステージのちょっとした『発射角度の違い』が、数十年後に到達できる人生の高度を大きく左右することを意味します。寿命100年の時代と聞けば、無条件に『おめでたいこと』と思われるかも知れませんが、それはまた、晩年の『人生の充実感の格差』が極端に拡大する残酷な世界でもあることを忘れてはなりません」

また、著者は「セカンドステージで輝かなくてもいい」として、以下のように述べています。

「読者のなかには、20代の若さで華々しく成功してマスコミにも名前を取り上げられるような人たちと自分を比較して、自分はなんでこんなにイマイチなのかと落ち込んでしまう人もいるかも知れません。

しかし、あまり気にすることはありません……というか、むしろ積極的に、若い時期に脚光を浴びることは避けた方がいい、と筆者は思っています。というのも、人生の、早すぎるタイミングで脚光を浴びると、本当はこの時期でしかできないインプットが足りなくなり、その後のキャリアで、まるで泉がかれてしまうようにアウトプットできなくなる可能性が高いからです」

「大事なのは成功することではなくチャレンジすること」として、著者は心理学者のミハイ・チクセントミハイを取り上げます。彼は、さまざまな分野で類まれな業績を残した人々にインタビューし、彼らが「最高に仕事にノッている」状態を表現する言葉として、しばしば「フロー」という用語を使うことを発見し、それを後に「フロー理論」としてまとめた人です。彼は、もともと「幸福な人生とはどのようなものだろうか」という問題意識から、心理学の道に進んでいます。そうして行き着いたのが「フロー」の概念なのです。ということは、「フローの状態にある」というのは、幸福の条件と考えることもできます。しかし、実際にはどうかというと、あまりにも多くの人は「無気力」のゾーンで人生を終えてしまう、とチクセントミハイは嘆いています。

最終章「本書のまとめ」で、著者は本書のメッセージを次の3つにまとめています。

1:組織のトップは世代交代を経るごとに劣化する

2:オッサンは尊重すべきだという幻想を捨てよう

3:オピニオンとエグジットを活用してオッサンに圧力をかけよう

4:美意識と知的戦闘力を高めてモビリティを獲得しよう

著者いわく、その人の信用というのは、ストレスのかかる状況下で、どのような判断や言動を取るかを観察しなければ生まれません。そのような状況下でも、人として「真・善・美」にのっとった判断や行動ができる人だ、ということがわかれば、「その人の信用の貯金口座には新たな振り込みがされることになる」のです。そして、この「ストレスのかかった状態」というのは、やはり仕事を通じてしか得られないといいます。

最後に、著者は「人生が100年になんなんとする時代にあって、壮年から老年にかけての時期が素晴らしいものでないとしたら、私たちの人生はとても暗いものになってしまうでしょう」と述べるのでした。