- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2019.04.23

31冊目の「一条真也による一条本」は、『花をたのしむ』(現代書林)です。「日本人の癒し」シリーズの第2弾として、2009年3月25日に刊行されました。サブタイトルは「ハートフルフラワーのすすめ」です。

『花をたのしむ』(2009年3月25日刊行)

『花をたのしむ』(2009年3月25日刊行)

帯には、「花は――魂のごちそう こころの万能薬。」と大書され、「人はなぜ花を愛し、飾ってきたのか? 花がもつ『癒しの力』を今、ここに解き明かす」と書かれています。

本書の帯

本書の帯

また帯の裏には、序文から以下の言葉が引用されています。

「花ほど、人間の魂を豊かにする贅沢なごちそうはありません。結婚式や葬儀の会場には花をたくさん飾ります。それは、式場を天国に見立てるためです。ですから、結婚式のときも、葬儀のときも、ぜひ、できるだけ多くの花々を飾ってください。花は地上と天上をつなぐメディアです。花というメディアによって、そこには天国の波動が満ちるのです。花は人間関係を良くするメディアでもあるのです。天国に連れていってくれて、人間関係まで良くしてくれる花。さらには、花は疲れた心も癒してくれる。まるで心の万能薬ではありませんか。魂のごちそうにして、心の万能薬! くれぐれも花を甘く見てはなりません」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

序章◆魂のごちそう、心の万能薬

ガーデニングはスポーツ

1年のうちのわずかな楽しみ

リゾートはガーデニングに変わった

花は美しすぎる

バラの言い伝え

バラと星の王子さま

大切なことは「人間関係」

花は「いのち」のシンボル

花は「平和」のシンボル

江戸には3つの花があった

『花伝書』に込められた意味

「ART」とは天国への送魂術

あの世には花畑がある

花の埋葬

日本人と桜、そして月

第1部 ◆花をたのしむ

第1章 花を愛した日本人

花とはどういうものなの?

サクラの花と日本人

和歌に詠まれてきた花と日本人の心

梅から桜へと変わった理由

花に感じた生と死

バラを愛する西洋人、桜を愛する日本人

●コラム「花の歴史」

第2章 花を飾る

花を楽しむための知恵

花を飾るという習慣

床の間という文化

なぜ葬儀で菊の花を飾るのか

華道という「道」に仕上げた日本人

第3章 花と遊ぶ

花束を贈る

花言葉に遊ぶ

花を育てる楽しみ

料理にして花を味わう

●コラム「青いバラを人類は夢見ている」

第4章 花をいたわる

花屋さんに教わりました

良い花の見分け方ABC

切り花の手入れの一工夫

切り花の手入れ 上級編

●コラム「フラワービジネスと発展史」

第2部◆花屋の仕事は「情を運ぶ」仕事です

ネーミングにクレームが?

「花を大切な人に贈りたい」

地方だから生まれた発想

「あとがき」

花はこの世のものにしては美しすぎる

花はこの世のものにしては美しすぎる

本書で、わたしは「花はこの世のものにしては美しすぎる」と書きましたが、なぜ花はこんなにも美しいのかと、いつも思わずにはいられません。

花が美しいのには科学的な理由があるという人がいます。その人の理論はこうです。鮮やかな色彩の花は、動物や虫たちに自らの存在を示している。栄養源がここにあり、今が食べ頃だと伝えているのだ。人間も花を見て美しいと感じます。花や植物から自分たちの生存に関わる情報を取り入れるために、人類はそういう反応を進化させてきました。果実がまだ未熟か、それとも食べられるか、酸っぱくないか、毒がないかといったことを食べる前に判断しなければならないからだというのです。

たしかに一理あります。でも、そんな中学の生物の授業に出てくるような理論だけでは、納得できません。わたしは、とにかく花の美しさはただごとではないと思うのです。

人は、ただならぬ花の美しさに、さまざまな意味を求めましたが、西洋においては、その最大の対象がバラでした。バラに関する言い伝えはほとんどの文化に存在しています。ギリシャ・ローマ神話にも登場します。バラ、ギンバイカ、リンゴはそろって愛の女神の神木とされています。女神の名は、ギリシャではアフロディーテ、ローマではヴィーナスです。なんでも、女神が巨大な帆立貝の貝殻の上に立って海から誕生したとき、空からバラの花びらが降ったのだそうです。女神は赤バラの誕生にも関わっていますが、これはギリシャ神話とローマ神話では内容が異なっています。ギリシャ神話では、瀕死の恋人アドニスに駆け寄ったアフロディーテが白バラの生け垣で擦り傷をつくり、彼女の血がしたたり落ちたところに赤いバラの繁みが育ったとしています。

一方、ローマ神話では、ジュピターがヴィーナスの水浴を覗こうとして、彼女が顔を赤らめて赤いバラが生まれたとしています。ヴィーナスにはキューピッドという息子がいましたが、彼が蜂に刺されたとき、近くのバラの繁みに向かって矢を放ったそうです。それ以来、バラにはトゲができたとか。

古代ローマではヴィーナスのシンボルとして、バラは「美」と「愛」の代名詞でしたが、中世のヨーロッパではバラのイメージが変容します。キリスト教世界では、「原罪」を表わすトゲが抜かれ、漂白されて、いつしか白バラは聖母マリアのシンボルとされたのです。中世ヨーロッパの教会には美しいステンドグラスの薔薇窓が用意され、バラの美は聖母マリアの栄光のために捧げられたのです。

バラは西洋以外の文化においても愛されました。

たとえば、紀元前6世紀、ペルシャ王であったキュロス2世はバラを自分の紋章と定め、自らのシンボルとしました。世界の七不思議の1つとして知られるバビロンの空中庭園にもバラが植えられていたそうですが、これはネブカドネザルが愛する妻のために行なったことでした。

イスラムの伝説によると、バラは預言者ムハンマドの汗の滴だとされています。中国にはバラに関する神話や伝説はあまりありませんが、孔子が、バラに関する書物が少なくとも600冊以上あったと記しています。これらの書物は、始皇帝による焚書坑儒で焼かれてしまったのかもしれません。

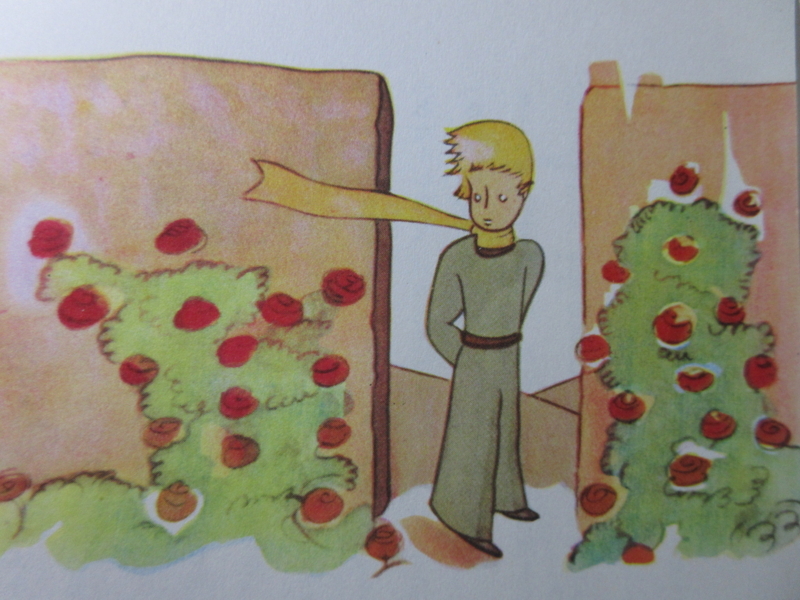

バラに関する興味は尽きませんが、バラの花を人類の普遍思想にまで高めた人物がいます。フランスの作家サン=テグジュペリです。一条真也の読書館『星の王子さま』で紹介した彼の永遠の名作は、『聖書』や『資本論』の次に多くの人々に読まれたという大ベストセラーであり、なんと200以上の国で翻訳出版されました。

『星の王子さま』では、バラがきわめて重要な役割を果たします。たった1人で小さな星に暮らしていた王子さまの幸せな生活を邪魔する存在がバラの花でした。バラは無邪気なのですが、わがままで、ウソつきで、依存的で、無秩序な存在で、自分の要求だけを突きつけるのです。一緒にいるとお互いに傷つけ合うと思った王子さまは、自分の星から飛び出してしまいます。

さまざまな星をめぐった王子さまは、地球でバラの花を見て、泣き出してしまいます。あんなにも自分が大切に育て、あんなにも自分を困らせたバラは、5000本の中のたった1本でしかなかったのです。このとき、王子さまは生まれてはじめての大きな喪失感を覚えました。自分は、この広い宇宙の中でなんと小さな、なんと意味のない存在であるかということを思い知るのです。でも、王子さまが面倒を見たたった1本のバラの花があることによって、王子さまは「意味のある存在」になります。自分とバラの花はお互いに強い絆で結びついた「唯一の存在」であることに気づいた王子さまは、再び、五千本のバラの花を見に行きます。そして、「あの一輪の花が、ぼくには、あんたたちみんなよりもたいせつなんだ」と語るのです。

砂漠で会ったキツネから「面倒みた相手には、いつまでも責任があるんだ。守らなきゃいけないんだよ、バラとの約束をね……」ということを教わった王子さまは、自分だけの一輪のバラが待つ小さな星へ還っていきます。

サン=テグジュペリにとっての1本の守るべきバラとは何でしょうか。それは、ニューヨークにいる不倫関係の恋人であるとか、フランスに残してきた妻であるとか、さらには故国フランスそのものであるとか、いろいろな説があります。でも、わたしは、きっと彼にとってのバラとは、恋人であり、妻であり、故国であったのだと思います。バラは、すべての「かけがえのない大切なもの」のシンボルなのだと思います。

バラの花の存在によって、王子さまは愛を知り、愛したものに対する責任を学びます。気まぐれにペットを捨てるばかりか、わが子さえ捨てる人もいる昨今、王子さまのメッセージはわたしたちの心に突き刺さります。親ならば子に対して、夫ならば妻に対して、経営者ならば社員に対して、教師ならば生徒に対して、わたしたちは愛と責任を持たなければならないのです。職場でのコミュニケーションがうまくいかずに悩んでいる人もいるでしょう。離婚を考えている人もいるでしょう。親の介護をしている人もいるでしょう。わたしたちは、すべてつながっているのです。わたしたち人間は一人では生きていけません。重要なのは「人間」ではなく、「人間関係」なのです。

バラの花束をプレゼントすることが、なぜこれほど人間関係を良くするのかという秘密がここにあるように思います。イエスやムハンマドは「愛」を説き、孔子は「仁」を説き、ブッダは「慈悲」を説きましたが、それらすべては他者に対する「思いやり」ということ。誕生日で、快気祝いで、送別会で、贈られるバラの花束とは、「思いやり」そのものなのです。『星の王子さま』を貫くメインテーマは、「ほんとうに大切なものは目に見えない」ですが、バラの花束とは、目に見えないはずの「大切なもの」を目に見せてくれる、まるで魔法のような、奇跡のような、そんな存在なのだと思います。

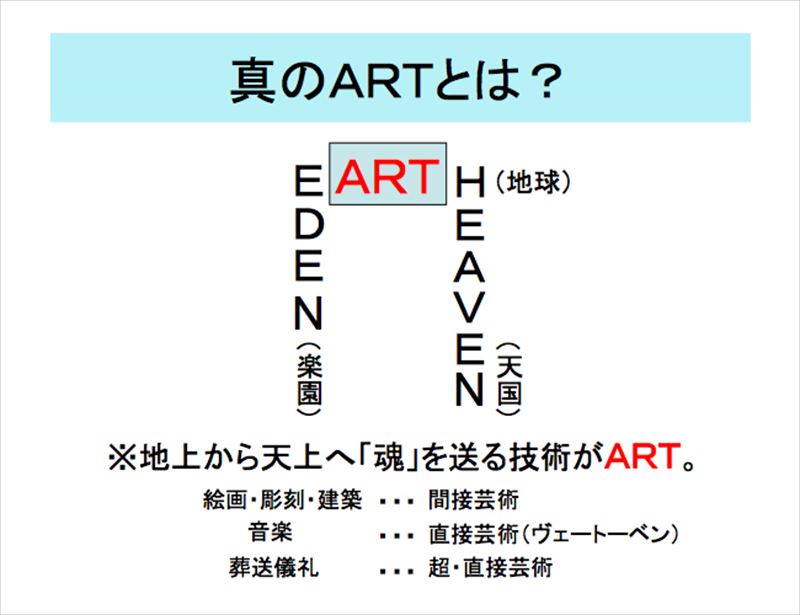

花は芸術そのものの意味に関わっている

花は芸術そのものの意味に関わっている

わたしは、花は芸術そのものの意味にも深く関わっていると思います。結婚式や葬儀では多くの花を飾ります。芸術のことを英語で「ART」といいますが、つねづね葬儀こそはARTそのものであると主張しています。わたしは、地球を意味する「EARTH」にすべての秘密が隠されていると思っています。「EARTH」は3つに分解されます。「E」と「ART」と「H」です。その意味について考えると、おそらく「E」とは「EDEN」で、「H」とは「HEAVEN」でしょう。エデンの園から天国へ、地上の楽園から天上の楽園へ、人間の魂を導く手段が「ART」なのだと思います。

エデンの園や天国は、いうまでもなく『旧約聖書』に出てきます。いわば、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教といった一神教の宗教に受け継がれている世界観です。それらの宗教の源流ともいうべき神秘思想がカバラです。カバラにはアナグラムという文字の配列からその隠された意味を読むという秘法がありますが、その手法によって「ART」の真の意味を明かしたわけです。つまり、人は「ART」によって天国に行けるのです。すばらしい芸術作品に触れて心が感動したとき、魂が一瞬だけ天国に飛ぶのです。肉体はこの地上に残したまま、精神だけを天国に連れてゆくのです。絵画や彫刻などはモノを通して、いわば中継地点を経て天国に導くという間接芸術であり、音楽こそが直接芸術であると主張したのは、かのヴェートーベンです。芸術とは天国への送魂術なのです。

天国といえば、わたしはかつて一条真也の読書館『ロマンティック・デス~月を見よ、死を想え』で紹介した死の本を書きましたが、執筆のさい、あの世を見てきたという人々の体験、つまり臨死体験をかなり詳しく調べました。そこでわかったことは、ポジティブな臨死体験者は死にかけて「天国」や「極楽」や「天上界」などとさまざまに呼ばれる、あの世の理想郷を訪れます。多くの臨死体験者の報告で共通していることがあります。大半の者が美しい花畑を見たと証言しているのです。光のトンネルをくぐり抜けた後、丘一面に咲き乱れる色とりどりの花に囲まれたというのです。

自宅の庭園にて

自宅の庭園にて

もともと、エデンの園は天国に存在するガン・エデンという楽園を模して神が地球上につくったといいますが、いずれにしても天上に属する花の一部がこの地上にも表出しているのだと思います。そうでないと、ただならぬ花の美はとても理解できません。もうおわかりのように、葬儀というセレモニーこそは「ART」そのものなのです。なぜなら葬儀とは、人間の魂を天国に送る「送儀」であり、人間の魂を天国に引き上げるという芸術の本質をダイレクトに行なうものだからです。かつ、直接芸術たる音楽をはじめ、あらゆる芸術ジャンルを駆使する総合芸術でもあります。その中でも、もっとも重要な役割を果たすのが花です。なにしろ、この世に存在するものの中で、花だけがあの世のものなのですから。

はるかにさかのぼれば、かのネアンデルタール人も、花があの世のものであることに気づいていたように思います。『唯葬論』(サンガ文庫)の第二章「人間論」で詳しく紹介しましたが、イラクのシャニダール洞窟では、花をたくさん供えた死者の埋葬の跡が発見されました。それを行なったのは、最古のフラワー・ピープルであるネアンデルタール人でした。この洞窟は1951年から57年にかけて発掘され、その間に見つかった埋葬人骨の化石の土壌からノコギリソウ、スギナ、アザミ、ヤグルマソウ、ムスカリ、タチアオイなど八種の花粉が集中的に発見されました。これらの花粉は、現在でも薬草として使われているそうです。その結果に基づいて、アメリカのR・S・ソレッキがネアンデルタール人の「花の埋葬」説を発表したのです。

花によって死者を供養する文化は日本で芸術の域にまで高められました。一条真也の読書館『花と死者の中世』で紹介した本に詳しく書かれているように、かつて戦国の世に、武将たちは僧侶とともに茶の湯と立花の専門家を戦場に連れていったとか。戦の後、死者を弔う卒塔婆が立ち、また茶や花がたてられました。茶も花も、戦場で命を落とした死者たちの魂を慰め、生き残った者たちの荒んだ心を癒したのです。茶と花が、いかに「平和」と結びついているかがよくわかるエピソードです。「癒し」と「平和」を求める現代日本人の心も「茶」と「花」を必要としているように思います。

青山フラワーマーケットの井上社長と

青山フラワーマーケットの井上社長と

本書を刊行するにあたり、「フラワービジネスの革命児」として青山フラワーマーケットを全国展開する井上英明氏からは、素晴らしい写真をお借りしました。井上氏とわたしは、じつは大学の同級生です。学生時代、2人でよく酒を飲みながら「将来は何か世の中をハッピーにする仕事がしたい」と、夜通し語り合っていました。現在、井上氏は生花業、わたしは冠婚葬祭業と、道は違えど、ともに「花」を通じて世の人々を幸せにするお手伝いをしています。やはり、彼とは「同志」なのだと思いました。

「令和」への改元まで、あと8日です。