- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2019.05.28

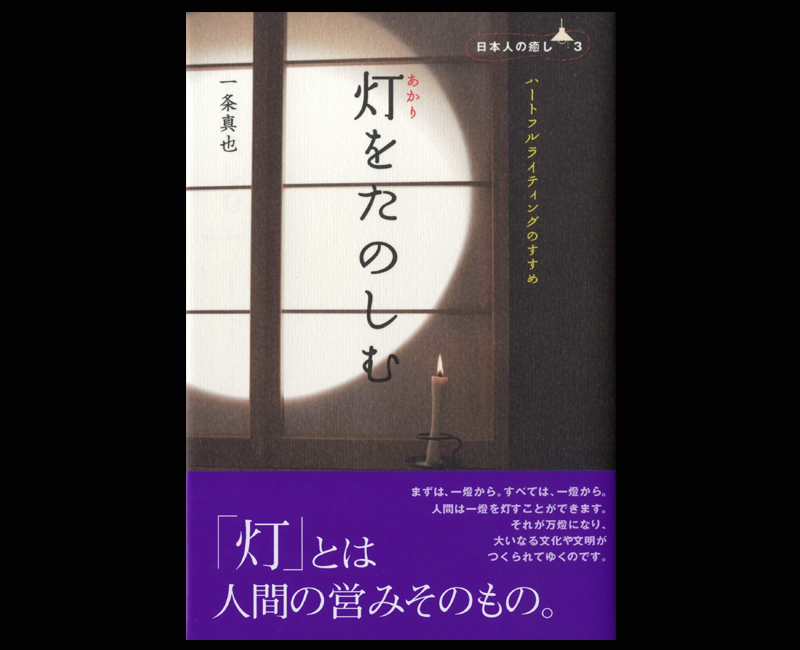

35冊目の「一条真也による一条本」をお届けします。今回は、『灯をたのしむ』(現代書林)です。「日本人の癒し」シリーズの第3弾として、2009年9月25日に刊行されました。サブタイトルは「ハートフルライティングのすすめ」です。

『灯をたのしむ』(2009年9月25日刊行)

『灯をたのしむ』(2009年9月25日刊行)

本書の帯

本書の帯

帯には「『灯』とは人間の営みそのもの」と大書され、「まずは、一燈から。すべては、一燈から。人間は一燈を灯すことができます。それが万燈になり、大いなる文化や文明がつくられてゆくのです」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、序章より次の言葉が使われています。「『仮想』とは脳内で放射される癒しの光なのです。そして、ロウソクの光とは脳外で放射される癒しの光ではないかと、わたしは思います。ロウソクから放たれる『1/fゆらぎ』の光をながめているうちに『神』『仏』『天国』『極楽』『愛』『平和』『サンタクロース』といったさまざまな仮想たちが心に立ちあがってくる。そして、人間の心は深い部分で癒される。その一連のプロセスが、大いなる仮想の体系である宗教・哲学・文学を生んだのではないでしょうか」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

序章 ◆天の光、地の灯

●日本人の感性と『陰翳礼讃』

●光ストレスと真の闇

●太陽よりも月を愛する日本人

●灯の下には人間がいる

●水と火をめぐって

●『ロウソクの科学』の発見

●ロウソクが育てた宗教・哲学・文学

●炎が脳内の仮想を立ち上げる

●人類の2大難問を溶かす

●ロウソクが照らしてくれるもの

第1部 ◆灯のあるくらし

【1】灯の歴史

●灯の歴史は人類の英知の結集

●ロウソクから電灯へ

【2】現代社会と灯

●24時間昼間の空間

●自然光を好む現代人

●冷たいイメージを照明で克服

●エコロジーな照明の可能性

【3】ロウソクという灯

●キャンドルとロウソクの違い

●和ロウソクの世界

●日本に根付いてきたキャンドル文化

【4】キャンドルのあるくらし

●キャンドルサービスからリレーへ

●キャンドルリレーの応用

●キャンドルのある暮らしの提案

第2部 ◆ローソクは平和のシンボルだと思います。

一条真也(作家)×谷川晋(カメヤマ社長)

●名著『ロウソクの科学』からのメッセージ

●和ローソクとキャンドル

●ローソクのある暮らしの変貌

●ローソクは安全性が大切

●ローソクの灯で照らす社会貢献活動

「あとがき」

●コラム

LEDの歴史

お参りの作法

なぜロウソクは燃えるのか

ロウソクは何でできているか?

「マッチ売りの少女」のメッセージ

「赤いろうそくと人魚」の物語

日本において、「癒し」と照明が関連づけられて語られることが多くなってきました。まず最初に、日本人はどういう照明で癒されるのかを考えてみることが大切だと思います。そして、それには日本人の感性というものを知る必要があるでしょう。四季という、美しく、柔らかい季節感のなかで生活してきた日本人は、西欧人とは違った独特の感性をはぐくんできました。「自然を愛でる」から発した「柔らかな」「優しい」感性です。

例えば、『伊勢物語』や『源氏物語』などにおける男女の恋愛にもあるように、「垣間見る」という感性があります。相手の顔を見るのも簾越しに見、自分の気持ちを告白するのも短歌という一種の言葉遊びによって伝えました。つまり、すべての行動は間接的に行なわれていたのです。直接的な振舞いは、はしたないものだとされていたのです。家屋の明かりの採り方にしても、長い庇で強い日の光を遮り、淡い光の反射だけで部屋を照らすようになされていました。あの秀吉の黄金の茶室でさえギンギラギンではなく、淡い光に照らされて渋く輝いていたのです。

作家の谷崎潤一郎は『陰翳礼讃』の中で、美というものはつねに生活の実際から発達するもので、暗い部屋に住むことを余儀なくされたわれわれの祖先は、いつしか陰翳のうちに美を発見し、やがては美の目的に添うように陰翳を利用するに至ったと述べています。事実、日本座敷の美はまったく陰翳の濃淡によって生まれており、それ以外に何もありません。西洋人が日本座敷を見てその簡素なのに驚き、ただ灰色の壁があるばかりで何の装飾もないと感じるのは、彼らが陰翳の謎を理解しないからです。わたしたちは、それでなくても太陽の光線の入りにくい座敷の外側へ、土庇を出したり縁側をつけたりして一層日光を遠のけます。そして室内へは、庭からの反射が障子を透してほの明るく忍び込むようにする。われわれ日本人の座敷の美の要素は、この間接の鈍い光線に他ならないのです。

谷崎は言います。わたしたち東洋人は自身の置かれた境遇のなかに満足を求め、現状に甘んじようとするところがあるので、暗いということに不平を感じなかったのだと。それは仕方のないものとあきらめてしまい、光線が乏しいなら乏しいなりに、かえってその闇に沈んで、そのなかにみずからの美を発見する。しかし、進取的な西洋人はつねに良好な状態を願う。ロウソクからランプへ、ランプからガス燈へ、ガス燈から電燈へと、たえず明るさを求めて行き、わずかな陰をも払い除こうと苦心する。

おそらくそういう気質の違いもあるのでしょうが、谷崎は、皮膚の色の違いということにも注目します。誰でも好んで自分たちを醜悪な状態に置きたがらないものである以上、日本人が衣食住の用品に曇った色の物を使い、暗い雰囲気のなかに自分たちを沈めようとするのは当然である。わたしたちの祖先は自分たちの皮膚に翳りがあることを自覚していたわけでもなく、彼らより白い人種が存在することを知っていたのではないけれども、色に対する彼らの感覚が自然と陰翳を好む感性を生んだというのです。

かつて、明るいことは単純に繁栄のしるしでした。しかし、今日ではただ明るいことはもはや自慢にはなりません。それどころか、「光ストレス」という言葉さえあります。わたしも、コンビニエンスストアやドラッグストア・チェーンの店などに入ったとき、あまりの明るさに非常に違和感をおぼえます。明るすぎて落ち着かない。店舗のみならず、車のヘッドライト、高速道路の照明、その他もろもろ、とにかく現代社会の夜は明るくなりました。地球環境の問題に関心が集まっている現在では、自分の国や自分の街が必要以上に明るい場合、人々は自慢どころか引け目を感じるのではないでしょうか。

マイケル・ファラデーの古典的名著『ロウソクの科学』(三石厳訳・角川文庫)の序文で、イギリスの科学者ウイリアム・クルックスは、「人間が暗夜にその家を照らす方法は、ただちにその人間の文明の尺度を刻む」と述べています。さまざまな方法たちが、文明の尺度を刻んできました。エトルリア人のランプは精巧でもその役目を果たしかね、鯨やアザラシや熊の油はエスキモー人の小屋を光よりも悪臭で満たし、巨大なワックスロウソクはきらびやかな祭壇を照らし、ガス灯はロンドンをはじめとした都市に並んで列をなしました。クルックスは、これらのすべてが語るべき物語をもっていると考え、「もしも彼らに口がきけたなら、そして、それは彼ら自身の方法でできるのであるが、これらすべての灯火は人類の愉楽、家庭愛、勤労、そしてまた信仰にいかに奉仕したかを語って、われわれの心をあたためてくれるであろう」と述べています。

「灯(あかり)」という言葉を聞くと、心が本当に明るくなるような気がします。そんなに眩い明るさではない。ほんの少しだけ目の前が明るくなるような気がして、ほっとする。チャーリー・チャップリンの名画の題名にもなった「街の灯」という言葉の響きには、何とも言えない温かさ、はかなさ、そして、なつかしさが込められています。街の灯は、一軒一軒の家の灯からなっている。

そう、灯の下には必ず人間がいます。フランスの作家で飛行士でもあったサン=テグジュペリは、アルゼンチンにおける自身の最初の夜間飛行の晩の景観について著書『人間の土地』(堀口大學訳・新潮文庫)に書いています。星影のように、平野のそこここに、無数のともしびが灯る暗夜の光景について、彼は次のように感動的に記しています。「あのともしびの1つ1つは、見わたすかぎり一面の闇の大海原の中にも、なお人間の心という奇跡が存在することを示していた。あの一軒では、読書したり、思索したり、打明け話をしたり、この一軒では、空間の計測を試みたり、アンドロメダの星雲に関する計算に没頭しているかもしれなかった。また、かしこの家で、人は愛しているかもしれなかった」

続けて、サン=テグジュペリは次のように述べます。「それぞれの糧を求めて、それらのともしびは、山野のあいだに、ぽつりぽつりと光っていた。中には、詩人の、教師の、大工さんのともしびと思しい、いともつつましやかなのも認められた。しかしまた他方、これらの生きた星々のあいだにまじって、閉ざされた窓々、消えた星々、眠る人々がなんとおびただしく存在することだろう……」この直後に、サン=テグジュペリは「努めなければならないのは、自分を完成することだ」と言っています。そして、「山野のあいだに、ぽつりぽつりと光っているあのともしびたちと、心を通じ合うことだ」とも述べるのでした。

サン=テグジュペリといえば、『星の王子さま』(内藤濯訳・岩波書店)が有名ですが、その中には出てくる点灯夫のエピソードが出てきます。星の王子さまは、自分の星を出てから6つの星を旅しました。訪ねた星を順番に並べると、王さまの星、うぬぼれ男の星、呑み助の星、実業家の星、点灯夫の星、そして最後に地理学者の星でした。これら6つの星の住人たちは基本的にナルシストで他人のことなど気にせず、自分自身に酔っています。王子さまは彼らと友だちにはなりたくないなと思いますが、1人だけ例外がいました。夜と昼のめまぐるしい交代に合わせて休み泣く街頭の灯を点けたり消したりする点灯夫です。『星の王子さま』には、こう書かれています。「点灯夫が街灯に灯をともすとき、それはまるで彼が新しい星や一輪の花を誕生させたかのようです。彼が街灯の灯を消すときに、その花も星も眠ります。これはとても素敵な仕事です。素敵だから本当に役に立つのです。」街の灯は点灯夫によってともされ、灯の下には人間の営みがあるのです。そして、その営みとは「文明」と呼ばれます。

灯は「文明」のみならず、「文化」も発達させました。わたしは、世界各地の宗教の発達においてロウソクが果たした役割は非常に大きかったと思っています。それは、ロウソクの炎が揺れることも大きな原因があったことでしょう。最近、ロウソクを炎を見つめてリラックスするのみならず、ヒーリング効果を期待して瞑想する人が増えてきています。これは、古代のロウソクと宗教の結びつき想像させます。ロウソクの炎の揺れ方は、いわゆる「1/fゆらぎ」だという説があります。ヒーリング・ミュージックの説明などによく使われる「1/fゆらぎ」は、まだ研究途上にありますが、パワー(スペクトル密度)が周波数fに反比例するゆらぎのことです。人の心拍の間隔、電車の揺れ、小川のせせらぎ、木漏れ日、蛍の光り方などもそうだとされているようです。実際、これらは人間の心をリラックスさせているわけですが、ロウソクの炎にも同じことが言えそうです。

ロウソクの炎が揺れれば心も揺れる。人間の心の歴史にロウソクは深く関わってきました。宗教のみならず、哲学もそうでした。ロウソクの起源は、紀元前2000年から1500年のギリシャにさかのぼります。ミノア文明とかクレタ文明と呼ばれる古代文明がありました。当時のクレタ島はギリシャやキプロス、エジプトなどとの交流ポイントにありましたが、このクレタ島からロウソクを置く燭台が発見されたのです。古代エジプトではミイラ作成のために古くからミツロウが使われていました。2300年前のツタンカーメン王の墓からも燭台が発見されています。

当然ながら、時代が下ったギリシャのアテネでもロウソクが活躍していました。紀元前3世紀には相当に普及していたようです。その頃、ソクラテスが誕生しました。いわゆる哲学そのものを生んだのは彼だとされています。アテネの夜、ロウソクを前にして、さまざまな哲学談義が交わされたことは想像に難くありません。ソクラテスもプラトンもアリストテレスも、ロウソクの炎に導かれて哲学を語ったことでしょう。まさに、ロウソクは哲学の産婆であり、揺りかごだったのかもしれません。

フランスの科学哲学者ガストン・バシュラールは、著書『蝋燭の焔』(澁澤孝輔訳・現代思潮社)に次のように書いています。「昔、夢によってさえ忘れられてしまっている大昔、蝋燭の焔は賢者たちを思索させたものだった。それは孤独な哲学者に数知れぬ夢想をあたえていた。哲学者のテーブルの上、おのれの形態のうちに囚われている物たち、緩慢な教化を果たす書物たちのかたわらにあって、蝋燭の焔は、はかり知れぬ思想を呼び起し、際限もなくイマージュを発生させた。」

さらに、アテネのロウソクは哲学だけでなく文学をも生み、育てた可能性さえあります。当時のアテネでは、哲学と文学は分かちがたい密接な関係にありました。詩人たちはそのまま哲学者であり、言葉を使って「知」をリードしたのです。アメリカのピュリッツァー賞作家ウィル・デューラントによれば、この時代、つまりアテネ黄金時代の文学は、シェークスピアやモンテーニュの出現までは比類するもののない高水準に達していたといいます。深遠な思想と優れた芸術的表現がミックスされたためです。そして、哲学は文学であり、文学は哲学でもありました。

デューラントは著書『誰が文明を創ったか』(髙田亜樹訳・PHP研究所)で、「通常、1つの時代に栄えた哲学が、次の時代の文学を生み出す。ある時代に徹底的に吟味され研究された思想や課題が、次の時代の劇、ノンフィクション、詩の背景となることが多い。ところがギリシャでは、文学と哲学は同時に発展した」と述べています。さらに生涯にわたって人間の「夢想」について考え続けたバシュラールは、「焔は、われわれを目覚めたままにするあの夢想の意識のうちにわれわれを保つだろう。火の前で人は眠るが、蝋燭の焔の前で眠りこむことはないのだ」と語っています。ロウソクの炎が、わたしたちに想像することを強いるというのです。そういえば、世界各地の神話や伝説などの各種の物語も焚き火を囲んで語られてきたとされています。

なぜ、ロウソクの炎が宗教、哲学、文学の発生と発展に深く関わってきたのか。おそらく、それは脳のメカ二ズムと関係があるのではないでしょうか。脳科学者の茂木健一郎氏は、著書『脳と仮想』の中で、人間はなぜ「平和」や「愛」という仮想を生み出さなければならなかったかという問いを立てています。また、「サンタクロース」とか「一角獣」とか「極楽浄土」などという仮想を、なぜ人類は必要としたのか。その答えを茂木氏は次のように述べます。「私たちの意識の中で生み出される様々な仮想は、この上なく厳しい人間の生存条件の中で、私たちの心が傷つき、その傷が治癒される際に放射される光のようなものではなかったか。」

そう、「仮想」とは脳内で放射される癒しの光なのです。そして、ロウソクの光とは脳外で放射される癒しの光ではないかと、わたしは思います。茂木氏は「仮想によって支えられる、魂の自由があって、はじめて私たちは過酷な現実に向かい合うことができるのである。それが、意識を持ってしまった人間の本性というものなのである」と述べます。では、人間にとって最大の過酷な現実とは何でしょうか。それは「死」にほかなりません。アンデルセンの描いた「マッチ売りの少女」は、死に際してマッチに火を灯し、「クリスマスツリー」「ごちそう」「亡くなったおばあさん」という仮想たちに出会い、幸せな気持ちのまま天国に旅立って行きました。

マッチにしろ、ロウソクにしろ、ゆらゆらと揺れる炎を見つめることによって、人間はさまざまな仮想たちを脳内に立ち上がらせ、心の傷を癒し、さらには過酷な現実に向かい合うことができるのかもしれません。そして、わたしは『ロウソクの科学』を読んで、さらに驚いたことがあります。それは、「ロウソクの凝固性生成物の中に水がある」というファラデーの一言でした。彼は、講演の中で実際にロウソクの生成物から水を凝固させる目的の実験を行います。そして、ワックスロウソクの燃焼を長く続けて水を作り出してしまうのです。もちろん、ロウソクのみならず石油ランプなど炎をあげて燃えるものは燃焼によって水を生成することができると彼は言っています。しかし、わたしには、ロウソクが水を作るという事実が衝撃的でした。

火をともすロウソクが水を作る!科学と宗教のみならず、火と水といった究極の反対物まで結びつけてしまうロウソクのすごさ。「人類最高の知性」という異名をとったドイツの哲学者ヘーゲルは「正」「反」「合」で知られる弁証法を説きましたが、ロウソクとはまさに相対する反対物を合一する弁証法のような物質なのではないでしょうか。そういえば、フランスの作家バルザックは「水は燃えがらなり」と語り、ドイツのロマン主義作家ノヴァーリスは「水は濡れた炎である」という謎の言葉を残しています。

日本には、火と水を合わせたようなロウソクの物語があります。小川未明の「赤いろうそくと人魚」です。わたしは、アンデルセンの二大名作である「人魚姫」と「マッチ売りの少女」はそれぞれ「水」と「火」の物語であると述べました。小川未明はまさに「日本のアンデルセン」と呼ばれた童話作家です。そして、彼はアンデルセンの「水」と「火」の物語を1つにして「赤いろうそくと人魚」という美しくも悲しい物語を書きました。深海の存在である人魚が火をともすロウソクに海の絵を描いたことが非常に興味深いと思います。そして、そのロウソクは人間界に幸いをもたらした。そこに、わたしは「火」と「水」を結びつければ幸いを招くという、まるで錬金術のような神秘的な秘法を感じてしまうのです。

最後に、『ロウソクの科学』のラストのファラデーの言葉を紹介したいと思います。彼は、連続講演の最後に少年少女たちにこう語りかけています。「この講演に終わりにあたりまして、皆さんが皆さんの時代がきたとき、一本のロウソクにたとえられるのにふさわしい人になっていただきたいということ、そしてまた、皆さんが、ロウソクのように皆さんのまわりの人びとに対して光となって輝いていただきたいということ、皆さんのあらゆる活動の中で皆さんが、皆さんとともに生きる人類に対する義務を果たすことにおいて、皆さんの行為を栄光あり、かつ効果あらしめることによって、ロウソクの美を正当化していただきたいということの希望であります。」

ロウソクのような人になってくださいというファラデーの呼びかけ。この感動的なメッセージは、わたしたちすべたが「人として、どう生きるか」という道を示してくれています。人間は、ロウソクの灯をともさなければならないのです。逆に言うと、人間は灯をともすことしかできないのです。太陽は光を放ちます。月や星は、その太陽光を反射します。しかし、地上の人間にできることは灯をともすことだけなのです。それは、ささやかな灯かもしれません。周囲を少ししか照らすことができないかもしれません。風が吹けば、すぐに消えてしまうかもしれません。それでも、人間には灯をともさなければならないのです。「一隅を照らす」ことが何よりも人間には求められているのです。

ロウソクのような人になってください……。このメッセージには、さらに深い意味が込められていると思います。ファラデー自身は述べてはいませんが、ロウソクは自らの身を細らせて燃えるもの。自己を犠牲にして周囲を照らすものです。ただひたすら他者に与える存在であり、それは「利他」の実践に他なりません。そして、ロウソクの献身的な行為は、かの偉大な聖人たちが説いたメッセージにもつながってくる。ブッダの「慈悲」や孔子の「仁」やイエスの「隣人愛」につながってくる。水の精である彼らのメッセージが、ロウソクの火を燃やすことによって実現できる。

わたしは、かつてこんな短歌を詠みました。「ただ直き 心のみにて 見上げれば 神は太陽 月は仏よ」神が放つ太陽光、仏が照らす月光。その両方が人間にとって必要なことは言うまでもありません。人間は光を放つことはできないが、灯をともすことはできる。天の光を仰ぎ、地に灯をともす。それが、人の道かもしれません。ロウソクの炎が、人の道、いや人類の未来までをも照らしてくれているような気がしてなりません。科学と宗教を結び、火と水を結び、人類を救う可能性を秘めたロウソク。ロウソクほどすごいものはありません。本書には、このような「灯」をめぐる話が書かれています。