- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2019.06.08

『読む力』松岡正剛&佐藤優著(中公新書ラクレ)を読みました。編集工学研究所所長の松岡氏と作家・元外務省主任分析官の佐藤氏という稀代の読書家2人の対論集で、サブタイトルは「現代の羅針盤となる150冊」です。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、編集工学研究所の書棚の前で微笑む両氏の写真とともに「混迷の時代を読み抜く」「この130年の、この150冊!」「初の対論集」と書かれています。

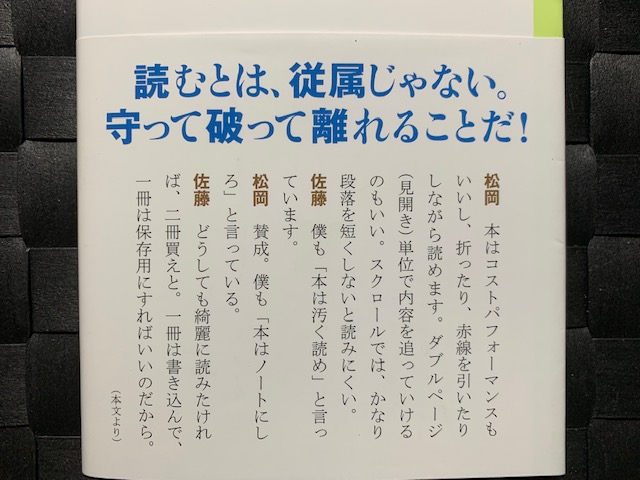

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また帯の裏には、「読むとは、従属じゃない。守って破って離れることだ!」として、以下のように書かれています。

松岡 本はコストパフォーマンスもいいし、折ったり、赤線を引いたりしながら読めます。ダブルページ(見開き)単位で内容を追っていけるのもいい。スクロールでは、かなり段落を短くしないと読みにくい。

佐藤 僕も「本は汚く読め」と言っています。

松岡 賛成。僕も「本はノートにしろ」と言っている。

佐藤 どうしても綺麗に読みたければ、二冊買えと。一冊は書き込んで、一冊は保存用にすればいいのだから。(本文より)

カバー後そでには、以下の内容紹介があります。

「松岡氏、佐藤氏、初の対論集!

既存の価値観がすべて費えた混沌の時代に、助けになるのは『読む力』だと二人は言う。『実は、高校は文芸部でした』という佐藤氏の打ち明け話にはじまりサルトル、デリダ、南原繁、矢内原忠雄、石原莞爾、山本七平、島耕作まで?! 混迷深まるこんな時代にこそ、読むべき150冊を提示する。これが、現代を生き抜くための羅針盤だ」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「まえがき――130年思想を読むために」松岡正剛

第一章 子どもの頃に読んだのは

第二章 論壇からエロスも官能も消えた

第三章 ナショナリズム、アナーキズム、神道、仏教……

――日本を見渡す48冊

第四章 民族と国家と資本主義

――海外を見渡す52冊

第五章 ラッセル、養老孟司、弘兼憲史

――「通俗本」50冊

「あとがき」佐藤優

「まえがき――130年思想を読むために」では、松岡氏が「佐藤さんと東西の論壇130年を振り返って、その読み方をあれこれ交わしてほしい、というのが雑誌『中央公論』編集部からの注文だった。『中央公論』が創刊130年を迎えたからだ」と述べます。日本のこの130年は明治20年からの130年だから、あまりの激変であると指摘し、「こんな130年の中、日本はどうなってきたのか。2人がひとしく懸念したのは、書くリテラシーや議論する勇気もさることながら、どうも『読む力』が低下しているのではないかということだった」と述べています。

「読む力」について、松岡氏は以下のように述べます。

「いったい『読む力』とは何かというと、たんなる読解力のことではない。国語の試験問題に答えられるようにすることではない。著書の『意図と意表のあいだ』にどのくらい介入して、そのうえでそれなりの『傷』をもって帰ってこられるかということだ。

意図には何階層かがあり、意表は一冊の本の冒頭からラストにいたるまで変化があるので、『あいだ』といっても多様だが、ともかくも『読む力』がその『あいだ』に及んでいくことが必要だ。傷を浴びて帰ってくるというのは、そこに「創」を感じるということである。『創』とは絆創膏という名称に見るようにもともとは『きず』のことをいう。『きず』を感じることが読書がもたらしてくれる最大の収穫なのである」

「読む力」には3つの「A」がすこぶる有効であるとして、松岡氏はこう述べます。

「アナロジー、アフォーダンス、アブダクションだ。その本から何を類推できるのか、何を連想したかということ(アナロジー)、その本によって何が制約されたのか、攻めこまれたのかということ(アフォーダンス)、その本によって何を前方に投げられるのか、どんな仮説がつくれるのかということ(アブダクション)、この3つだ。この3つのAが本を読むたびに立体交差をするように動けば、『読む力』は唸りをあげていく。

読むとは、従属することではない。守って破って離れることだ。読むことによって、読者はもう1冊の本を編集できるのである」

第一章「子どもの頃に読んだのは」では、「本がなければ、人は何事も話せない」として、以下のような対話が展開されています。

佐藤 私には書評を書く際に、1つの鉄則があるんですよ。これは、初めて書いたときから一貫していて、引用のない書評は絶対に書かないことにしているのです。書物のページを明示して、引用する。ところが、それをすると、「地の文に直してください」という編集者がときどきいるのです。「佐藤さん、引用が多いです」などと、注文を付ける。

しかし、書評で引用するということは、そこでとても重要な判断を下しているわけですよ。言い方を変えると、あえて引用すべき部分を見定めて、それに対して、地の文で自らの論評を加えていくのがフェアで、読者にとっても親切な書評なのではないかと思うのだけれど、それがわからない。地の文のほうがいいのだと思いこんでいるのです。

松岡 かねてより「ヨーロッパ思想はすべてプラトンの脚注である」と言われてきましたけれど、引用とか、あるいは本歌取りとか、転位、デペイズマンするということは、思想の書き換えに連なる重要な営みにほかなりません。そのときに「本歌」を隠したりすれば、その思想が信用を得るのは難しいでしょうね。(『読む力』P.39)

また、「ポルノグラフィーとしての本の力」として、以下の対話が展開されます。

佐藤 書を捨てて町に出ると、そこには悪魔がいるのではないですか。寺山修司のどこかに、『ファウスト』があるような気がするのです。

松岡 メフィストフェレスたちが待っているわけだ。それは面白い見方だな。あえて、そういう悪を知るためにも、町に出よということなのかもしれません。考えてみると、本の中には常にそういう悪すら潜んでいるわけですよね。猥褻とか犯罪とかも、密やかに棲み込んでいる。宗教書ですら、オカルト的な部分が潜伏しています。

佐藤 本というのは、その本質において猥褻なものではないでしょうか。

松岡 猥褻です。すべてポルノグラフィーかもしれませんね。

佐藤 聖書もそうだし、仏典もそうだし。誤解を恐れずに言えば、ポルノグラフィーに転換できないものは、よいテキストではないと思います。

松岡 それが、連想力とか推理力を鍛えるのです。ひたすら暗示的で、表面上は隠す。でも、隠すためには、概念の発明が必要になるわけです。例えば、カバラ(ユダヤ教の神秘主義思想)にしても、スーフィズム(イスラム教の神秘主義哲学)にしても、「何それ?」と言い続け、突き詰めていかないと、理解というか体感できない。わからないのです。でも、そういうテクストだからこそ、そこに概念生成力や想像力が生まれるのです。壮大なポルノグラフィーだからこそ、それが可能になる。

佐藤 概念生成力は、やはり重要ですよね。

松岡 もともとポルノグラフィーは、ギリシャ語の「娼婦」をあらわすポルーネと「書くこと」をあらわすグラフォが合体した言葉なんですが、中世の西洋思想では「天体的なるものを暴く」という意味でつかわれました。神や天使や宇宙が隠していることを知ること、それがポルノグラフィーだったんです。近代社会になって神に代わって国家や法律がこれを隠すようになると、しだいに反社会的なエロチシズムに傾いていく。でも、実際には同じものです。(『読む力』P.41~42)

また、「『読書ノート』の作り方」として、松岡氏は以下のように述べています。

「マーキングはとても大事な読書術の1つです。僕も、『多読術』やイシス編集学校では、マーキング読書法を勧めています。読書にはそもそもコンデンセーションやコンプレッションが必要です。本自体も濃縮や圧縮が起こっています。本を読むということは、それを解凍する作業でもある。冷凍食品は、解凍しない限りは食べられない、味もわからない。それと同じです。マーキングは、それをさらにわかりやすく促進する方法ですね」

さらに、「『伝えたい相手』のない思想は、つまらない」として、松岡氏は以下のように述べます。

「読ませるためには、読者の身体とか、表情とか、そのときの目つきとかが、まざまざとイメージできるような作り方をしないと、駄目だと思うのです。本に著される思想とか知識とかというものは、リフレクターが介在したり、何かと鏡像関係を結んだりすることで、大きく変わってくるものです。『伝えたい相手がいる』『読者の顔が見える』ことによって、初めてブラウザーを的確に働かせることができる。伝えたい相手がいないメディアは、やっぱりつまらない」

両者の対話は「引用」にも及びます。

作者の顔のどこをカットアップしたかというのが引用であり、引用者のインテリジェンスが問われるとして、佐藤氏は以下のように述べています。

「地の文には、オリジナリティがある。他人の文章をカギ括弧をつけて持ってくるのは、コピーにすぎない。だから他人のテキストの内容でも極力地の文に丸めてほしい。そういう単純な発想に象徴されるように、私には、何か本を出す側が自縄自縛になっているように思えてならないのです」

第四章「民族と国家と資本主義」では、「アメリカのポストモダンは脱工業主義とともに……」として、松岡氏は以下のように述べています。

「アメリカ軍部で弾道研究をしていたノーバート・ウィーナーは『サイバネティックス』(1948年)の中で情報社会の到来を予見しましたし、その後、人工知能の草分けとして知られたハーバート・サイモンが『システムの科学』(1969年)を書いた。これらは技術システムのモジュールの連関の中に『世界』を見るという思想です。これらはコンピュータ・サイエンスとして発展し、知識や知能を技術に結び付ける思想になっていき、人工知能科学者のマーヴィン・ミンスキーが『心の社会』(1986年)で、心はどう働くのかについて考察する。ミンスキーは、心とは、『一つひとつは心を持たない小さなエージェントたちが集まってできた社会』だと指摘しましたね。システムの中でエージェントが組み合わさって動いているうちに、心と知能が生じるというわけです」

第五章「ラッセル、養老孟司、弘兼憲史」では、「優れた通訳の背景にあるもの」として、以下の刺激的な対話が展開されています。

松岡 どうも英語学の研究者のような先生方は、面白くない人が少なくないですね。英語学者で渡部昇一さん以外に面白い人は、あまり思い当たりません。

佐藤 渡部昇一さんは面白い。去年、僕は『週刊東洋経済』の連載で彼のことを11回書きました。世間は「右側」の色でしか見ていないけれども、非常に優れたカトリック知識人だということは、やっぱり記録に残しておかなければいけない。

松岡 僕は、英語的探索力がいいなと思いました。でも、もう少しアングロサクソン的思考を暴いてほしかった。

佐藤 終戦直後の上智の、非常にいい教育を受けているのです。当時の上智は、学生に『古事記』などを読ませていました。日本にキリスト教を土着させるためには、仏教とか、儒教とかを理解し、国体論もやらないといけない。そういう、カトリックの世界戦略に沿ったものです。

松岡 やはり自分たちの教義を正しく落としていくためには、「排除」や「無視」では駄目だとわかっているのですね。(『読む力』P.178~179)

この松岡正剛、佐藤優氏の2人が故渡部昇一先生を高く評価している事実を知り、わたしは非常に嬉しかったというか、感激しました。松岡・佐藤両氏も「知の巨人」などと呼ばれることがあるようですが、渡部先生こそは真の「知の巨人」でした。

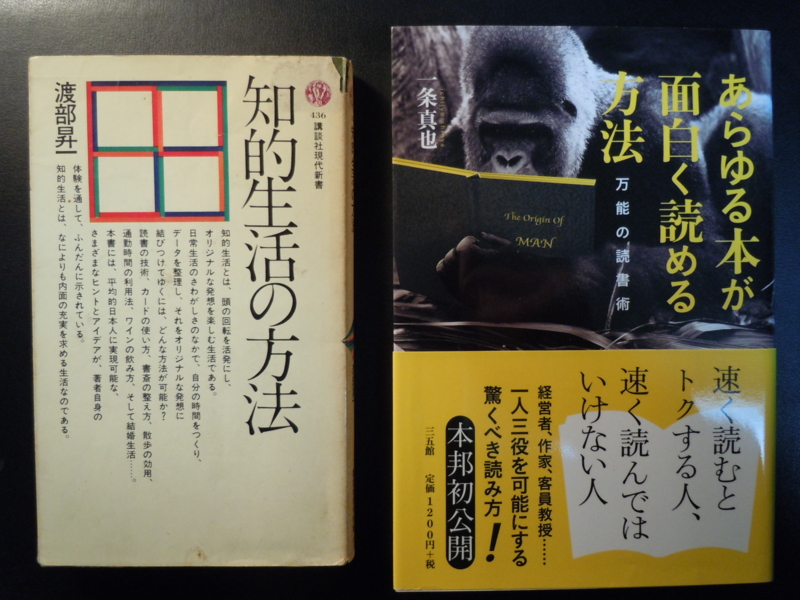

わがバイブルと、そのオマージュ

わがバイブルと、そのオマージュ

わたしは渡部先生を敬愛し、その著書はほとんど拝読しましたが、最初に読んだ本は大ベストセラー『知的生活の方法』(講談社現代新書)でした。この本を中学1年のときに読み、非常にショックを受けました。読書を中心とした知的生活を送ることこそが理想の人生であり、生涯を通じて少しでも多くの本を読み、できればいくつかの著書を上梓したいと強く願いました。わたしは『あらゆる本が面白く読める方法』(三五館)という「読書」をテーマにした本を書きましたが、これは恩書である『知的生活の方法』へのオマージュだと思っています。

渡部先生の書斎で、先生と

渡部先生の書斎で、先生と

その後、一条真也の新ハートフル・ブログ「渡部昇一先生と対談しました」で紹介したように、2014年8月14日、友人の江藤裕之君(東北大学大学院教授)のご尽力で憧れの渡部先生と対談をさせていただきました。ついに長年の念願が叶った日でした。その対談内容は、『永遠の知的生活』(実業之日本社)として刊行されました。対談は5時間以上にも及びましたが、最後にわたしは書名にもなっている「永遠の知的生活」について語りました。わたしは「結局、人間は何のために、読書をしたり、知的生活を送ろうとするのだろうか?」と考えることがあります。その問いに対する答えはこうです。わたしは、教養こそは、あの世にも持っていける真の富だと確信しています。

『永遠の知的生活』(実業之日本社)

『永遠の知的生活』(実業之日本社)

さて、本書の対話は「哲学」の話題へと進みます。

「戦前から戦後へ、哲学の試み」として、以下のような対話が交わされています。

松岡 哲学も、中沢新一君たちが出てくる頃になると、全体を教養の中に包む体裁を取りつつ、なにか自分で面白いことを言おうというふうに、変わってきた感じがします。彼は、多様な知識を組み合わせた思想の流れを、ナラティブ(叙述的)に仕立てられる、最近の日本には少ないいわば”思想作家”で、「カイエ・ソバージュ」シリーズ(2002~04年)など、とてもよく書けている。

佐藤 あの時代で画期的だったのは、1983年の浅田彰さんの『構造と力』でしょう。

松岡 彼は、中沢君と並び称されるニューアカデミズムの寵児でした。あの本は、完全に一般解説ですね。いまなら千葉雅也の『動きすぎてはいけない』(2013年)かな。(『読む力』P.190)

最後は「宗教」の話題に及び、以下の対話が展開されます。

佐藤 理論的には池田大作氏の『法華経の智慧』(1996~2000年)は、読む価値があるのではないでしょうか。

松岡 そうですか。ただ、やはり全体として、島田裕巳さんなんかも含めて、通俗化はあまり上手ではないというのが僕の印象です。古代から現代までの葬儀様式を考察して、日本人の死生観を辿る『葬式は、要らない』(2010年)とか、問題設定はいいと思うんだけど、いまひとつ面白くないですね。

佐藤 面白くないし、本質において宗教を信じる人の内在的論理がわからない。これはセンスの問題ですからどうしようもないです。それでも、いわゆる宗教学者と言われる人の中で一番書けるのは、島田裕巳さんですよ。失礼ながら島薗進さんとか、読んでいると本当に眠くなってくる。(『読む力』P.219)

うーん、この佐藤氏の発言はいくつも「?」ですね。

池田大作氏への高評価、島薗進氏への低評価は置いておいても、島田裕巳氏を高く評価しているのは疑問です。というのも、島田氏と佐藤氏は「宗教」の根本的なとらえ方において正反対であると思えるのです。特に、松岡氏が「いまひとつ面白くない」といった『葬式は、要らない』の主張は、佐藤氏のそれとまったく対極にあるものです。

なぜなら、一条真也の読書館『サバイバル宗教論』で紹介した著書で、佐藤氏は、宗教にとって最も重要なものとは「葬式」であると喝破し、「宗教にとって一番重要なのは葬式に携わることです。『葬式仏教』としばしば揶揄されますが、大きな間違いです。葬式をする宗教というのは最も強いからです」と述べているからです。

『葬式に迷う日本人』(三五館)

『葬式に迷う日本人』(三五館)

ちなみに、わたしはベストセラーとなった『葬式は、要らない』への反論本として、『葬式は必要!』(双葉新書)を上梓しました。その後、島田氏とは『葬式に迷う日本人』(三五館)という共著も出しました。というわけで、本書『読む力』には渡部昇一、島薗進、島田裕巳といった、わたしが対話をした経験をもつ方々が次から次に登場して、非常に興味深い本でした。対話というのは、やはり面白いですね。