- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2019.07.16

『孤独の意味も、女であることの味わいも』三浦瑠麗著(新潮社)を読みました。新進気鋭の国際政治学者として注目を集めている著者の初の自伝的著作です。時折、TVで見る著者の外見や発言や身のこなしには「恵まれた、いい女」といったイメージが強く、それが鼻につくという人は多いと思います。正直、わたしもそんな1人でした。しかし、本書を読んで、けっして著者の人生が順風満帆でなかったこと、それどころか逆風の連続だったことを知り、認識を改めました。何より、著者の文章のうまさに脱帽した次第です。

著者は1980年、神奈川県生まれ。国際政治学者。幼少期を茅ヶ崎、平塚で過ごし、県立湘南高校に進学。東京大学農学部を卒業後、同公共政策大学院及び同大学院法学政治学研究科を修了。博士(法学)。東京大学政策ビジョン研究センター講師を経て、山猫総合研究所代表取締役。博士論文を元にした『シビリアンの戦争――デモクラシーが攻撃的になるとき』(岩波書店)でデビュー。近著に『21世紀の戦争と平和――徴兵制はなぜ再び必要とされているのか』(新潮社)があります。「朝まで生テレビ! 」、「ワイドナショー」などテレビでも活躍する一方、旺盛な執筆、言論活動を続けています。

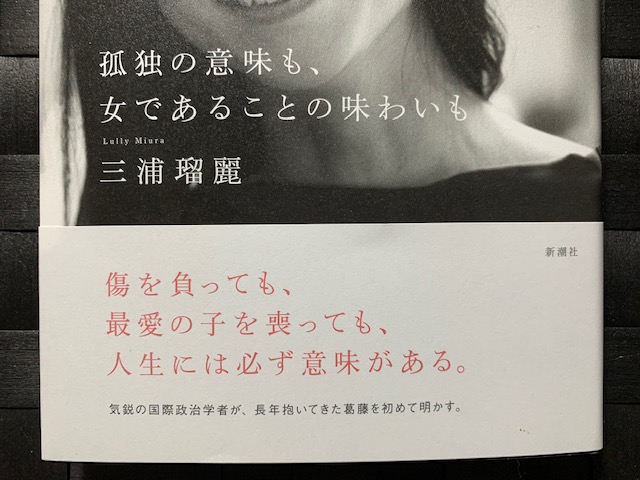

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には著者の笑顔の写真が使われ、「傷を負っても、最愛の子を喪っても、人生には必ず意味がある――。」「気鋭の国際政治学者が、長年抱いてきた葛藤を初めて明かす。」と書かれています。

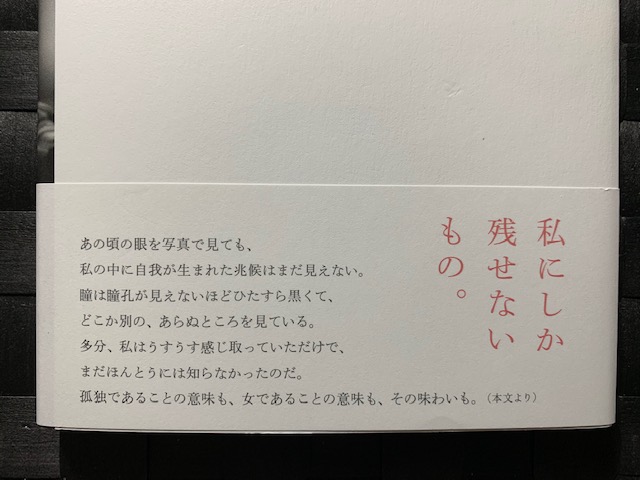

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の帯の裏には、「私にしか残せないもの。」と書かれ、本文より以下の文章が引用されています。

「あの頃の眼を写真で見ても、私の中に自我が生まれた兆候はあだ見えない。瞳は瞳孔が見えないほどひたすら黒くて、どこか別の、あらぬところを見ている。多分、私はうすうす感じ取っていただけで、まだほんとうには知らなかったのだ。孤独であることの意味も、女であることの意味も、その味わいも」

アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。

「女であることは、強さと矛盾しない。知性は感性を殺さない。本を偏愛した少女時代。学校生活での疎外は暴力へ。夫との出会い、最愛のわが子を喪う経験、母親から再び女性になるということ。どんなことがあっても救えない子はいない。正解のない試行錯誤そのままに、気鋭の国際政治学者が、長年抱いてきた葛藤を初めて語る」

本書にはショッキングな内容が多々書かれています。中学時代に遭ったいじめ、集団レイプの被害者となった悲劇、大学生時代に妻子ある男性と不倫していたこと、そして最初の子どもを死産したこと……正直、「ここまで書くとは!」と驚きました。昔、三五館の星山社長がよく「作家は自分のキンタ〇を見せる覚悟で書かないといけません!」と言っていましたが、著者の三浦瑠璃氏は女性なのでキンタ〇はないわけですが、星山社長が合格点を出すレベルに達していると確信します。

それにしても、すでに発信者として成功を収めている著者が、どうしてここまで自分を曝け出す必要があったのか。「BuzzFeed.News」でのインタビューで、著者は、「『目立って叩かれやすい三浦瑠麗が、どうやって嫌がらせや生きづらさを克服してきたのかを書いてほしい』というのが編集者からのオーダーでした。誰にでも通用する解決策やハウツーなんて存在しないから、そのオーダーに正面から深く応えるには、自伝という形を取るしかありませんでした。半年ほどその依頼を放置していた後、そのことに気がつきました」と述べています。

六「珠」には、著者の最初の子である珠ちゃんの死産という悲しい出来事が綴られています。著者を悲しみが襲ったのは、お産のあとに珠ちゃんと対面してからだったそうです。珠ちゃんが清められ、小さな籠に敷いた白い布にくるまれて、助産婦のHさんに抱かれてやってきた時でした。Hさんは珠ちゃんを亡きがらとして遠ざけず、生きた赤ちゃんのようにあやしながら産室に入ってきて、ベッドの上に珠ちゃんが寝かされた籠を置きました。そのときの心境を、著者は次のように書いています。

私たち夫婦にとってすら、この子は未知な存在のまますでに旅立ってしまっていた。籠の中の確かな重みが、私たちに喪失をもたらした。柔らかくくるんだ布をめくって、珠の身体を二人でじっと観察した。広い丸いおでこ、閉じた切れ長の目、胸元で組み合わされたちいさな手、ぷっくりとしたお腹としっかりとした太もも。Hさんがそっと出て行った。夫は初めて私の前で泣いた。嗚咽は慟哭に変わっていった。

私は泣かなかった。この瞬間、初めて私は母になったのだ。私は夫の背中をそっとたたきながら、うっとりと娘を見つめていた」(『孤独の意味も、女であることの味わいも』P.41)

珠ちゃんは手製のうさぎのおくるみで包まれてお棺に入れられ、顔の周りにはガーベラの茎を切り落として敷き、足許には大和最多小さな白薔薇が入れられました。また、ピンクの象のむいぐるみと白いプーさんのぬいぐるみが添えられ、新婚間もない著者夫婦の写真の裏に珠ちゃんの名前を書いて入れました。

ちいさなちいさな白絹にくるまれた骨壺を抱いて、葬儀業者にマンションまで送ってもらったのはまだ昼前のことだった。今では壺の中でかさかさと音を立てる珠の身体はすべて、私が自分のお腹の中で血を送って作り出したものだった。出産という過程の末に、私が命を吸い取ったように思えた。珠はその最期を私のお腹の中で迎え、掌に帰ってきたのだった。あとから考えれば、これは、私の母性が困難に晒されずにすんだということでもあった。親のエゴイズムが子どもを苦しめることもなく、自己完結的で罪のない段階にとどまったことを意味していた。私は母になった。しかし、手をかけるべき子どもはすでにそのときいなかった。(『孤独の意味も、女であることの味わいも』P.106)

一七「弔い」の最後に、著者は、「通夜を過ごすお棺の中で、珠の皮膚は少しずつ弾力を失っていった。赤ちゃんのいい匂いは、温もりが失われるにつれて変わり果てていった。私は変わりゆくわが子に耐え切れず、通夜の晩初めて声を出して泣いた。ベッドルームでひとりで、夫にも告げずに。私はいとしい子をもうそれ以上喪わないために、そそくさと荼毘に付したのだった」と書かれています。葬儀の役割には、社会的対応、霊魂への対応、悲しみへの対応などとともに、遺体への対応があります。わが子の亡骸に対する著者の文章から、わたしは葬儀の役割に「遺体への対応」があること、そしてその重要性を再確認しました。

わが子を失った著者の悲嘆は深いものでした。子どもを亡くした母親のインターネット掲示板や、ベビー用品のウェブサイトを見て過ごしたりしていた著者でしたが、しばらくして再度妊娠が判明します。この瞬間初めて、著者は、これから自分がどれだけの不安に襲われるかを理解したといいます。それは、失うものができたことの恐怖、それこそ、そこからはじまる苦しみの核心にあるものでした。

私が当時毎晩見た夢は、現実とほとんど区別がつかないような夢だった。流れ出るどろりとした血の生温かささえリアルに感じられる、大量に下から出血し続ける自分の身体、それをとどめることができなくて、ただただ身体の下からつんざくような叫び声を発している自分、死んだ子を抱きしめて単調に前後に身体を揺らしている私、白い掛布を被ったわが子に人差し指でそっと触れている夫の嗚咽。

毎朝、私は金縛りにあったようになってびっしょりと汗をかき、目覚めた。夢から覚めてもしばらくは身体が動かない。目は涙でかすみ、両耳はいつも耳鳴りがして、よく聴こえなかった。私はひたすら自分を見つめていた。夫さえも、ひとりで命を預かる私の孤独には入ってくることができなかった」(『孤独の意味も、女であることの味わいも』P.43)

しかし、不安を乗り越えて、著者は次女を無事に主産します。二「子育ての日々」では、夏の強い日差しを避けて夕方にベビーカーで散歩したとき、風が気持ちよいのか赤ちゃんは目を細めたり、すぐに眠ってしまいます。いかにも満足そうな顔をして、うーんと伸びをします。以下の文章は、わが子に対する著者の愛情が隅々にまで溢れています。

眺めても眺めても、あきなかった。匂いを嗅ぐだけで、あの子に寄り添うだけで、満たされた。節ごとにぷっくりと膨らんだやわらかな肌。ぽやぽやとしたおでこの生え際の、甘いミルクのような匂い。そっと持ち上げて枕の上に載せると、彼女のちいさな身体がその分だけの静かなくぼみを作った。このちいさな赤ちゃんを肥えさせて、背中が痒かったり眠かったりするそのちいさな思いを汲みとってやることが、私の日々の主な仕事になった」(『孤独の意味も、女であることの味わいも』P.14)

本書の最終章、二二「孤独を知ること」で、著者は孤独と悲しみと無縁ではなかった自分の人生を振り返った後で、「少なくとも、救えない子なんていないのだ、と私は思いたいし、大なり小なり誰だって傷を抱えて生きているのだ、とも思う。あなた自身を、出来事や外部に定着させてはいけない。あなたのことはあなた自身が定義すべきなのだから」と述べています。本書には著者の恋愛観なども書かれており、これがまた秀逸なのですが、いずれにしても、令和の新しい時代を生きる「女」たちにとっての生き方の指針となるようなパワーを持った本であると思いました。