- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2019.07.30

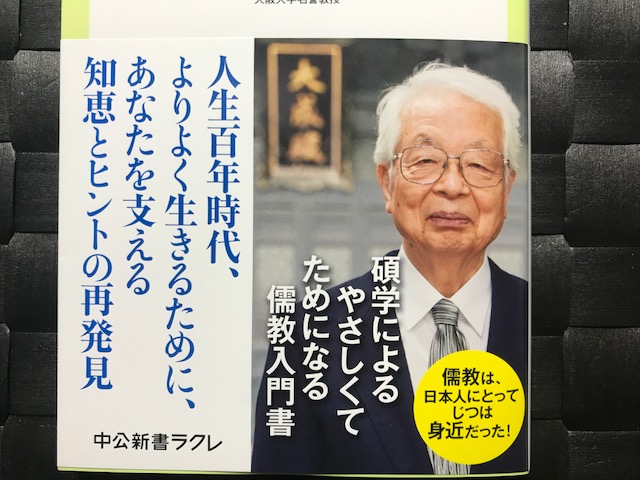

『大人のための儒教塾』加地伸行著(中公新書ラクレ)を読みました。著者の加地先生から送っていただいた本です。加地先生は儒教研究の第一人者で、わたしが日頃から敬愛している方です。よく、長電話でいろいろと教えていただいています。1936年大阪生まれ。京都大学文学部卒。大阪大学名誉教授。文学博士。専攻は中国哲学史。第24回正論大賞受賞。主な著書に、『沈黙の宗教――儒教』(ちくま学芸文庫)、『論語 全訳注』(講談社学術文庫)、『論語 ビギナーズクラシックス』(角川ソフィア文庫)、『儒教とは何か』(中公新書)、『加地伸行著作集』(全三巻、研文出版)などがあります。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には著者の近影とともに、「儒教は、日本人にとってじつは身近だった!」「碩学によるやさしくてためになる儒教入門書」「人生百年時代、よりよく生きるために、あなたを支える知恵とヒントの再発見」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「儒教に学び、儒教を生かす――」として、以下のように書かれています。

「儒教といえば、四角四面、堅苦しいイメージ。それは江戸時代以来、倫理道徳を強調した朱子学の影響にほかならない。しかし、儒教には、私たちに身近なもう一つの側面がある。たとえば、お墓、位牌、仏壇、そしてお盆やお彼岸といった先祖供養……。これらは本来の仏教ではなく、儒教に由来するものだ。儒教の歴史と展開を辿り、家族のあり方、冠婚葬祭、老後や死の迎え方など、日本人に深く根ざす、儒教のほんとうの姿をやさしく説く」

さらにアマゾンの「内容紹介」に、こう書かれています。

「古来、農耕民族として生きてきた日本人には、祖先を敬い、互いを尊重し、助け合うという文化が根付いていた。じつは、そのあり方は、儒教の思想と深く親和してきた。江戸時代の朱子学が倫理道徳を強く押し出したため、とかく、四角四面、堅苦しく受けとめられ、誤解も多い。本書は、儒教を歴史的に繙きながら、家族のあり方や冠婚葬祭、死の迎え方、祖先との向き合い方、老後の備えなど、儒教に学び、儒教を生かす、知恵とヒントをやさしく解説する」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに――まず入塾テスト」

第一章 儒教はこうして生まれた

1 農耕の発達と家族主義の誕生

2 家族主義と個人主義と

3 近代国家における重要語

第二章 儒教はすぐそばに

1 儒教のイメージ

2 儒教家族主義の柱

3 血縁共同体

4 冠婚葬祭

第三章 儒教の深さ――宗教性

1 儒教と仏教と

2 死をめぐって

3 死後どうなるのか

4 生命の連続

5 儒教の成り立ち

第四章 儒教の強さ――道徳性

1 道徳と法と

2 儒教道徳の規準

3 徳目

4 朱子学・陽明学

5 科挙制度

第五章 現代人と儒教と――人生百年時代の生きる知恵

1 近代日本における儒教

2 お悩みへの処方箋

「あとがき」

「親族関係表」

第一章「儒教はこうして生まれた」の2「家族主義と個人主義と」で、農耕に由来する日本人の家族主義と狩猟に由来する西洋人の個人主義とを比較した後、著者は「日本人には狩猟的感覚はない」として、以下のように述べます。

「私の言いたいのは、こういうことです。人間の考えかたは、古い家族主義から新しい個人主義に変革されつつある、それが、現代である、という考えかたに同意できないのです。そうではなくて、人類にとって、狩猟における個人能力重視感覚と、農耕における集団行動重視感覚とは、並行して存続し続けてきており、前者から個人主義、後者から祖先祭祀を通じての家族主義がそれぞれ生まれてきたのであって、〈古い家族主義から新しい個人主義へ〉という順序で発展するという意見には賛同しないというのが、私の見解です」

第二章「儒教はすぐそばに」の1「儒教のイメージ」では、儒教を倫理学・道徳論として見る一般論に対して、著者は「儒教すなわち倫理道徳なのか?」として述べています。

「儒教を倫理学・道徳論としてしか見ない見かたでいいのでしょうか。私は、儒教をそのような狭い見かたで捉えていません。もし倫理・道徳だけとしましたら、それは時代によっては、無力になってしまうのではないでしょうか。例えば、今日の個人主義全盛の時代に在って、いわゆる儒教道徳をそのまま持ってきても、果たして説得力があるのでしょうか。個人主義の時代に、例えば儒教倫理の中心中の中心、孝倫理をどのように位置づけることができるのでしょうか。十年一日のごとく、昔ながらに儒教を倫理としてだけで解釈する人は、きちんと位置づけできるのですか。

できません。その大きな理由は、儒教を倫理一本で考えるからできないのです。そうではなくて、儒教には宗教性があるとし、その宗教性と倫理性との二本柱が儒教を支えているという考えかたに転換すれば、個人主義全盛の時代に在っても、儒教家族主義を再建することは可能です」

2「儒教家族主義の柱」では、「御本尊を拝まない人々」として、著者は以下のように述べています。

「日本人は宗教を前にすると、なにがなんだか分からない、という姿となります。正直ですね、日本人は。それでは、さらに意地悪な質問をします。あなたは仏教徒ということですが、朝のお仏壇での御挨拶は、どなたに対してなさっているのですか。この質問に対して、驚くべきことに、たいていの人は、亡き父母とか、御先祖様とかと答えます。とりわけ、家族の中で最近亡くなった方がありますと、その方の冥福を祈ると言います。

それはおかしいですよ。仏壇を前にして礼拝し御挨拶をすべきお相手は、本尊様ですよ。その御挨拶が終わってからはじめて、亡き親族の方々に御挨拶するのが本当です。あえて申しますと、仏教徒であるならば、お葬式のとき、御遺体に対して拝礼するのではなくて、式場に安置されている御本尊(略式では、真言宗なら南無大師遍照金剛、真宗系なら南無阿弥陀仏とある法軸が本尊代理)に対してまず拝礼するのが筋です。そのあと、御遺体への挨拶です。しかし、葬儀参列者は本尊(代理としての法軸)には眼もくれず、御遺体を納めた棺ばかりに拝礼しています。それは、本尊第一の仏教方式ではありません。因みに、ベッド上の遺体を『屍』、棺に納められた死者を『柩』と言います」

また、著者は「仏壇は仏教と儒教のミックス」として以下のように述べています。

「もし住居にお仏壇があるとしましたら、仏教徒なら、朝の御挨拶は、もちろん御本尊に対して行ないますが、その後で、本尊の下段に並んでいる親族の位牌に対して御挨拶をするのがふつうです。これは、実は、仏教と儒教とのミックスなのです。本尊に対して礼拝するのは仏教です。本尊の下段の位牌に対して礼拝するのは儒教なのです。そのように仏教と儒教とがミックスされたものが日本の仏壇なのです。それを逆に言いますと、家にお仏壇があり、本尊と位牌とを安置しますと、仏教と儒教との両方の礼拝が果たせるのです。この、位牌への礼拝、すなわち自分の祖先を祭ること、これが儒教の根本なのです」

「唯心論か唯物論か」として、著者はこうも述べています。

「儒教では、祖先をお祭りいたします。これは、儒教の柱です。大きな太い柱です。一族が団結する家族主義(一族主義)におきまして、人間の集団でありますから、なにか精神的な支えが必要です。ここが、人間が他の動物と違うところです。動物の世界では、集団のボスは、力の強いものがなります。集団を結んでいるものは、共有食物とか、血縁(それも母子中心の)とかといったもので、目には見えない精神的なものは、ありません。しかし、人間は異なります。精神的なものを求めます」

また、著者は以下のようにも述べています。

「存在論の中に、この世の存在物の究極は、精神か物質か、という問題がありました。精神第一とするのが唯心論、物質第一とするのが唯物論です。人間の歴史において、なんと唯心論がずっと優勢でした。それは、宗教が大きな力を持っていたことと深い関係がありました。しかし、現代となり、宗教が後退し、商工業が前進してきますと、人々の考えが、唯物論に傾いてきていました。とりわけ、第二次世界大戦後がそうでした。しかも、この唯物論は、共産主義の哲学的根拠となっていたものですから、60年も前のころ、共産主義思想が共産党・社会党(現在の社民党)などの政治運動の中で、すくなくとも知識人層の中で、相当の力を持っていました。その唯物論の証明的根拠となったのが、近代科学でした。近代科学の発展が唯物論の後押しとなったこともあり、共産主義は、大学において相当に広がっていました。ところが、分らぬものです。その共産主義が蹌踉めく2つの大きなできごとがありました。1つは、共産主義に基づき革命を成しとげ政権を握ったソ連が、共産主義的行政に失敗し崩壊したことです」

さらに、著者は以下のように述べます。

「いま1つは、共産主義の根拠であった近代科学です。その発展である現代自然科学は、究極のところ、物理学では〈不可思議〉とか、生物学では〈生命の神秘〉といったことばでしか説明できなくなってきました。宇宙論も将来の地球はブラックボックスに吸収されておしまいという虚無論になってきています。つまり、自然科学が唯物論の根拠となるどころか、〈物質〉ひいては〈物〉に対して、逆に否定の根拠となりかねなくなってきたのです。物質・物体こそ元始などという古典的唯物論では、説得力がなくなってきているのです。すると、結局は、人間は古来の唯心論的なものに近づいてゆくのではありますまいか。いや、唯心論などという哲学用語を使わずとも、われわれ一般人が使うことば、すなわち〈精神的なもの〉を人間は求めているという素直な気持になるのが、自然です」

そして、「精神的根拠としての祖先祭祀」として、著者は以下のように述べるのでした。

「現代の国民国家となる以前における、その集団とは、家族・一族です。この家族・一族に共通するもので、かつ敬意を払うもの、と言えば、祖先です。すなわち、家族・一族においては、その祖先が精神的根拠となるのです。もちろん、それは世界各地の人間集団において共通の感情でした(ただし後で説明しますがインドは除きます)。ヨーロッパもそうだったのです。クーランジュ著『古代都市』に詳しく書かれています。しかし、後に一神教のキリスト教がヨーロッパの精神世界の頂上となってから、崇むべきは、ヤーベ(エホバ)というお名前のキリスト教の神お一人方だけとなり、祖先祭祀は否定され、なくなってゆきました」

続けて、祖先祭祀について以下のように述べています。

「祖先を祭るとは、祖先の霊魂を呼び降し子孫と出会うことです。この霊魂を呼ぶ〈降神〉は、シャマニズムと呼ばれる宗教形態の1つですが、それを行なう特殊霊能者(シャマン)は世界各地にいました。今も韓国や日本の沖縄にはたくさんいます。日本の東北にも、わずかですが、恐山近くにイタコと呼ばれるシャマンがいます。しかし、ヨーロッパキリスト教社会では、シャマンは捕えられ、宗教裁判の上、魔女として焼き殺されてゆきました。そのため、ヨーロッパでは、表だっての祖先祭祀も消えていってしまいました。インドには祖先祭祀はもともとありません。しかし、東北アジア地域すなわち中国・韓国・台湾・ベトナム北部、そして日本においては、今も祖先祭祀は続いています。これからも続くでしょう。この祖先祭祀という感覚、実行、集会、これが家族をつないでいるのです」

著者いわく、儒教は家族主義ということの表現でもあります。家族が互いに助け合って生きるという生き方が「家族主義」です。「〈無償の愛〉で結ばれる共同体」として、著者は以下のように述べています。

「共同体としての家族・一族は、祖先を祭ることによって、精神的に結ばれています。祖先は、言わば、その家族・一族にとっての神と言っていいでしょう。守り神でもあるわけです。ですから、家族・一族にとっての重要な出来事があるときは、祖先の前で、それを儀式として祈りつつ行なうのです。それは、祖先に対する報告であり、今後の御加護への請願であり、祖先への誓約であり、さまざまな家族・一族における重要事を祖先と一体化しつつ行なうわけです。そのさまざまな行事の中心となるものが、冠昏喪祭なのです」

4「冠婚葬祭」の1「冠昏(婚)」では、「儀式の行なわれる場」として、著者は以下のように述べています。

「家族・一族は、祖先を精神的中心として団結します。その団結は口先だけではありません。人生における重要な重大なできごとがあるときに、呼びかけを通じて家族・一族が集まり、そのできごとに関わる儀式に参列し、喜んだり悲しんだり、気持を同じくするわけです。人の一生、その人生のできごとは、もちろんいろいろあるのですが、個別的なことは別として、共通するものがあります。それが、冠昏(婚)喪(葬)祭なのです」

また、「名と字と」として、著者は述べます。

「一族の儀式に関わる最初はなんでしょうか。もちろん、それは出生です。生命の誕生は、一族の大きなよろこびです。しかし、なにしろ生まれたばかりの赤ちゃんには、一族のことなんか分りません。まして、一族の団結とか、祖先のことなんて分りません。そこで、幼少年期を経て、心身ともに一人前になったところから、一族入りということになっていったのです。言わば、誕生という自然的出生を経て、幼少期にさまざまなことを学び、身体も成長して一人の人間として生きてゆくという社会的出生を一族が祝うという儀式だったのです。儒教では、その儀式を冠礼と言います。その立場は、いま述べましたように、社会人としてのスタートです。『人の人たるゆえんは、礼儀なり』(人間が人間と言える根本は、礼儀を身につけることである)ということばがそれを表わしています(『礼記』冠義)」

冠礼のとき、親が本名を与えますが、親につけていただいた名は冠礼後はタブーとして隠し、一族の親しい人や大変お世話になった人などが「字(あざな)」という新しい名前を与えます。この字とともに、人は人生を歩んでいくことになります。

さらに、「夕方に行なわれるから『昏礼』」として、著者は以下のように述べています。

「結婚に至るまでのこと、すなわち婚約、結納といったことは省略しまして、結婚当日、すなわち婚礼は、新婦が新郎の家へ行き、すなわち輿入れし、婚礼が行なわれます。この輿入れは、夕方で、その夜に婚礼という順序です。陽(新郎の家)のところへ、いきなり陰(新婦)が行くのではなくて、さきほどの割合理論に従い、真っ昼間の新郎の陽の家に行くのではなくて、夕方という陰がしだいに多くなってきている時間帯に乗って、すなわち、しだいに夜となり陰が増える新郎の家に行くのが自然であるというわけです。ですから夕方を表わす『昏』字を使って、そのことを表現して昏礼と言うのです」

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「婚儀はもちろん、その前に行なわれる礼式行事、例えば納采という礼。今風に言えば、ほぼ結納に当たりますが、それらの諸儀式のとき、その家の主人は、すべて廟(祖先を祭るみたまや)で待ち、花嫁側の使者を門外に迎え、廟に導きそのことばを拝聴しました。それほど、昏(婚)礼は重要なものであったのです。それは、一族として花嫁を迎えるということでした。新郎新婦二人の幸せのみならず、一族の幸せとしてです。それは、家族共同体・一族共同体全体の慶事であったということです」

ちなみに、「婚姻」の「婚」は男性、「姻」は女性を意味します。

2「喪(葬)祭」では、「『喪』の中心は土葬」として、著者は以下のように述べています。

「儒教では、死者が出た場合、時間を追ってさまざまな儀式を行ないます。その儀式が終わるまでのすべての儀式をひっくるめて、「喪儀」と言います。その間、喪に服すわけです。その諸儀式の中で、最も中心となるのは、故人の遺体を埋葬するときです。別れです。蓋棺ということばがあります。遺体を納めた棺に蓋をしましたら、もうそれで故人と再び会うことはありません。なぜなら、蓋棺したあと、土中に埋葬するからです。儒教では、土葬が正式です。ただし、発生的には風葬(野ざらししてからの土葬)です」

また、著者は以下のようにも述べています。

「葬儀において、この〈土葬〉が最中心でありましたので、日本では、いつのころからか、『喪儀』を『葬儀』と表現するようになり、今日では書き取りの正解も『葬儀』です。『冠昏喪祭』も『冠婚葬祭』と書くようになりました」

「太古では、野原に遺体を野ざらしにして、白骨化したころ、残骨を集めて土に納めていたところから生まれたのが「葬」字です。すなわち、遺体をすぐに土葬するのは、ずっと後になってからの方式だったのですが、それと本来の野ざらし後の葬りとがごちゃまぜになっていったのです」

さらに、「祖先へのお供え」として、著者は述べます。

「『祭』字の『又』は手を表わしています。『月』は肉ですよ、筋が入っています。『示』の『丁』は机です。その机の上に、お供え物がありますと『亍』です。そのお供えを両手で供えている姿が『示』です。要するに、神や祖先の霊など神聖な対象にお供えをしている形です。ですから、『祭』というのは、人間と神聖なものとの出会いということです。その神聖なものには、いろいろあります。山や森、太陽・月・星といった物体的なもののほかに、目には見えない精霊、神霊などたくさんありました。そういう霊的なものを祭ったわけです」

そして、「席次のルール」として、著者は述べるのでした。

「子よりも親が先に亡くなるのが順当です。ところが逆さまとなりましたので、逆縁と称し、親は子の葬儀には参列しません。当然、喪服も着ず、平服です。もちろん、出棺後も家に残ります。死は年齢順ですのに、親よりも先に亡くなるというのは、大いなる〈不孝〉となります。しかし、そういう逆縁のときの慣習も近ごろは伝わらず、親が事故死した子の葬儀を行なっているテレビ映像を見て、私は違和感を覚えました。そういうときは、当事者である親ではなく、近親のしかるべき人が喪主を務めるべきでしょう」

3「盂蘭盆など年中行事」では、「農民暦が年中行事のルーツ」として、著者は以下のように述べています。

「盂秋の月すなわち8月(今日の陽暦の9、10月あたり)になると、収穫した新しい穀物が天子に献上されます。すると『天子、新しき(新穀)を嘗む(味わう)』ことになりますが、『先ず寝廟(祖先を祭る廟)に薦む(お供えする)』とあります。『新しきを嘗む』すなわち『嘗新』ということばから、日本では新嘗祭という行事となり、明治以後、11月23日をその日に充てました。それを現代では『勤労感謝の日』として国家の祝日としています。もちろん、皇室におかれては、皇居での儀式をしておられます。これは重要な祭日で、天皇は、即位後の最初の新嘗祭を特に大嘗祭と名づけるほどです。この大嘗祭は、人々の上、最高位に在ることを示すものであり、天皇一代において一回限りの最重要な大祭です。こうした儀式や祭祀に続いて、さまざまな儀式や祭祀が加わってゆき、いわゆる年中行事が生まれてゆきました」

第三章「儒教の深さ――宗教性」の1「儒教と仏教と」では、かつての儒教と仏教の対立の歴史を紹介しながら、著者は「鬼神をめぐる論争」として以下のように述べています。

「現代では、儒教と仏教とが、日本ではそこに神道も入れて、三者が論難し合う時代ではありません。かつて中国では、道教(中国で生まれた宗教)と儒教・仏教の合わせて三教がおたがい自分の勝れていることを主張する〈三教論争〉というものがあり、思想史上のテーマでありました。それは、三教それぞれが、自己の現実的優勢(経済的利益も含め)を得たいという大きな欲望があったからです。

けれども、『星移ること、幾度の秋ぞ』――現代に至っては、三教(日本では神道・儒教・仏教、中国では儒教・仏教・道教)ともに、いわゆる社会的政治的勢力からは遠いところにいますので、これからは、欲得抜きで冷静に話し合える環境にあると言えましょう。自分が上だ、お前は下だ、などという愚劣な三教論争ではなく、人々の幸せをどのようにすれば実現できるのか、という〈幸福論〉を人々に提供する大目的を志すべきです」

2「死をめぐって」では、儒教書である『孝経』を紹介しながら、著者は以下のように述べています。

「死者との永遠の別離に慟哭する、惨めな、暗く、そして脆弱な人間存在は、親しき愛する人の死する瞬間には、無限に底知れぬ無力感に埋没する。しかし、悲痛に”哀しむ”ことによって、”哀しみ”の根源が、死者と死者を送る者とのいのちの連続であることを知る。血と血の極限的な現在時におけるいのちの連続の確認を、死者によって生きている現実的自己の確認を、生きている現実的自己によって死のリアリティの確認を行なうのである。

人はすべて血の鎖に繋がれている宿命を背負いながら、否、背負うことによって、死と対決しなければならぬ。しかし、その対決を血の鎖を信じることによって宥和させる可能性を『孝』、本来的『孝』が有しているのではないか。〈喪親章〉全篇はこのような意味であるかと思われる。そこには、一種の孔子的伝統を継承する解脱、支那的解脱の一面を見ることができよう」

また、「宗教とは何か」として、著者はこう述べます。

「儒教は宗教ではないと断言する人、そういう人は、私から見れば〈骨董的人物〉ですが、こう質問すればすぐ化けの皮が剥がれます。すなわち『あなたの言うその宗教の概念とは、どういうものですか』と尋ねてみることです。ほとんどの人は、自分の頭で考えていませんから、転ばすのは簡単です。例えば、こう言う人がいます。『崇める対象、その教典、集会場所』の3者がそろっていること、と。なるほど。キリスト教ですと『ヤーベ(崇める最高神)・イエス(神の子)、聖書、教会』の3点、仏教ですと『本尊(各種あります)、仏典、寺院』の3点です。

しかし、そういうことなら、儒教もそろっていますよ。『祖先(祖霊)、儒教文献(特に13種)、廟のある本家(祠壇のある家屋)』です。3点セットなんていうチャチな概念規定では子どもだまし程度。大人相手の議論になりませんよ」

また、宗教について、著者はこうも述べます。

「宗教と言われているものができる仕事において、他の分野ででもできるものを引き算していったのです。例えば、病気を治療する。これは医学が担当できますから、宗教から除きます。天文現象について述べる。これは天文学が担当できますので、宗教から除きます。というふうにして他の分野からでもできるものを除いてゆきますと、それしか担当できないものが、ただ1つだけ残りました。それは〈死〉です。医学や生理学は、死以前までは語れますが、死および死後については無力です。しかし、〈宗教は死および死後の説明ができる〉のです。この役割は宗教以外、できません。そこで私は、こう定義しました。「宗教とは、死および死後の説明者である」と」

3「死後どうなるのか」では、「遺体処理の方法から死を説明」として、著者は以下のように述べています。

「人間は、他の生物と異なり、〈死〉について、感じ、考え、その恐怖・不安から必死になって死後の説明を求め、自分が納得できる説明を信じ、そこに依って安心して生きてきました。全世界の人々がそうでした。もちろん、大半の人々は、その人が属している血縁共同体の立場に従い、その説明を受け入れてきました」

「〈遺体の処理〉すなわち葬についての行為がまず存在していて、そこから生まれた〈死および死後の説明〉すなわち宗教が、後には逆に葬についての儀式を指導するようになったというのが私の考えです」

4「生命の連続」では、「〈孝〉の三要素」として、著者は以下のように述べています。

「儒教では、(1)祖先祭祀、(2)親への敬愛、(3)子孫の存在の3者をもって孝とするのです。つまり、孝は3つの要素で成り立っているのです。自分の親に対するものだけではありません。これは、儒教における考えかたの基本の中の基本です」

「儒教の孝は、祖先(過去)・父母(現在)・子孫(未来)の3者を貫く在りかたという個別具体的な、難しく言えば実存的な把握なのです。それを分りやすく言えば、祖先の生命が、自分において存在しており、その連続してきた生命を次の世代に託してゆく、ということです。それは〈生命の連続〉ということです」

「結婚していない、あるいは結婚して子がいなくとも、甥や姪を愛することです。甥や姪は、子族すなわち自分の子なのです。それが儒教の論理なのです」

5「儒教の成り立ち」では、「神と人とをつなぐ者」として、著者は以下のように述べています。

「雨乞いもそうです。条件が2つあります。1つは、連日の日照りが極限いっぱいになっていること。この極限に意味があります。すなわち、次は雨となる日が近づいているというわけです。もう1つは、雨乞い場所が決っていることです。雨乞いは、どこででも行なうものではありません。特定場所です。どんなところかと言いますと、里山近くではあるものの、周囲の山は切り立ったようなところです。言わば、コップ状のところです。そのコップ状の底に当たるところが、雨乞い儀式の場です。その場所で、火を焚きます。すさまじい火勢の中、シャマンが雨乞いの儀式をします。

すると、火の熱によって、上昇気流が生じ、コップ状の地勢ですので、すぐさま上昇し、急に高いところにまで届き、その辺りを攪拌(かきまわす)、つまり、人為的に高空の気流に急な変化を与えるのです。すなわち、暖かい空気が上昇しますと水蒸気が生まれて雲となり、雲の中の水滴が雨となって降るという、ごく当たり前の、今では小学生も知っている気候理論に従っての雨乞いなのです。しかも日照りが続き、次は雨しかない状況です。こうした雨乞いも、巫覡の大きな仕事でした。何と言っても、農業(食糧生産)第一の時代だったのですから」

また、「文字を操る『儒』」として、著者は述べます。

「一言で言えば、当時の巫覡は知識人でした。文字を知っているというのは、とても重要なことでした。同時に、祭文の読上、読誦とともに行なう儀式は、礼法へと発展してゆきます。彼ら彼女らはその礼法も学びよく知っていました。そういった宗教的、儀礼的、知識的技術集団を指して、儒と称しました。だいたいこの『儒』字自体が古代的なものを残しています。すなわち『儒』の上部は『雨』です。下部『而』は、頭髪を切って髻のない人の形で、それに人偏を付けています。『雨を需め、需つ』の意で、雨乞いする姿を表わしています(白川静『常用字解』)」

第四章「儒教の強さ――道徳性」の2「儒教道徳の規準」では、著者は以下のように述べています。

「沖縄では、今も儒教儀式が生きています。ただし、七七忌(いわゆる四十九日)について記しており、そのあたりは明治以後の日本仏教の影響も。沖縄は、江戸時代は尚氏一族が支配した琉球王朝であり儒教体制でありました。もちろん、江戸幕府の寺請制度の及ぶ地域ではなかったので、日本仏教による寺院主導の葬儀はなく、儒教方式に依る葬儀が今も行なわれています。

ここで注意していただきたいことがあります。江戸時代から現代に至る葬儀の方式は、仏式です。しかし、これは、儒教式に基づく葬儀よりもずっと新しいものなのです。逆に、沖縄の儒教的葬儀のほうが東北アジアの主流なのです。そこを誤って、沖縄の葬儀を地方の一習俗のように捉えている人がいます。儒教を知らないのでそんなことを言うのでしょう」

また、「孔子による儒思想の創造」として、著者は以下のように述べています。

「儒集団は、この下流の礼の中から生まれてきたものですから、上流の礼はよく分りませんでした。という辺りから、儒集団の社会的地位が下落し、あえて言えば、むしろ差別された集団となっていったようです。もしそのままでしたら、その後、生き延びることは生き延びたでしょうが、おそらくシャマンとして、つまりは、俗に言う〈拝み屋さん〉として生き延びるぐらいのことだったでしょう。

ところが、1人の天才が登場したのです。孔子です。前述しましたように、孔子は母の属する儒集団で生まれ育ちました。後に、農民の父のもとで育ちます。孔子の武器は、儒集団が使っていた文字を習得していたこと、儒集団の下級礼ができたことです。この孔子は、20代後半、事情はよく分りませんが、ともあれ都へ留学し、上級礼を学びました。すなわち、上級礼も下級礼も孔子はできるようになったのです。これを生かし、つまりは〈武器〉とし、自力で儒の考え、立場、方法等を再編成し、文字に対して新しい解釈を加えて、儒思想を創造していったのです」

第五章「現代人と儒教と――人生百年時代の生きる知恵」1「近代日本における儒教」では、著者は「家族主義のやさしさ」として以下のように述べます。

「儒教では、天国も地獄もありません。常に、あなたの命はあなたの御祖先とつながって生きています。そこに、一族主義が入ってきます。日本では、父の兄弟姉妹、母の兄弟姉妹には、『父』(伯父・叔父)『母』(伯母・叔母)という字が使われます。つまり、自分にとっての父母の代は、すべて父族、母族なのです。逆に、父族、母族から見れば、下の世代(甥・姪)は、全部子族。自分のいとこは従兄・従姉……ではないですか。これはすごいことです」

2「お悩みへの処方箋」では、「お墓と仏壇をどうする?」として、著者は以下のように述べます。

「ご先祖さまや自分の墓はどうなっていくのか、これは現代人の大きな悩みです。

しかし、お墓の問題は簡単に解決できます。あなたが土地付きの家をもっていたら、その敷地内に、自分の亡き親族のお墓を建ててしまえばいいのです。しかし法律が禁じている、と思われるかもしれません。その理由は、地目が墓地でなければ埋葬してはいけないことになっているからです。では、敷地の一角を墓地に地目変更しようと思っても、時間が掛かります。しかしその必要はないんです。石碑に例えば、『加地家之墓』と書いた瞬間に、墓地関係の法律に全部引っかかります。ところが、『加地家記念(あるいは祈念)碑』としたら、全然関係ありません。誰も文句は言えません。黙っておれば、そこに遺骨を納めてまったく構いません。お骨が家の中にあるか、外の碑の下にあるかの違いだけです。地目は宅地のままです。自宅がマンションだったら、マンション入居者で話しあって一角に記念碑を建てればすむことです。いかがでしょうか」

また、「形式より気持が大事」として、著者は述べます。

「容れ物の問題ではなくて、自分たちが儀式を行なうかどうかの気持、心のほうが大事なのです。日本人はお墓がなきゃいかん、お仏壇がなきゃいかんと言いますが、普段はお祭りしないでほったらかしにしているのに、そういうことを言うのはおかしいです。形式に堕しているのです。はやりの散骨や樹木葬にするくらいなら、亡くなった後、自分の家のゴミ箱に捨ててもいいのではないですか。インドでは、ガンジス川に遺体を流しますが、事実はゴミ箱に捨てるようなものです。散骨と言って業者にお金をとられるのもばかばかしいです。もし散骨したければ、自分たちでお骨を海に撒いたらいいではないですか」

さらに、著者は以下のように述べるのでした。

「先人たちがどれだけ苦労して、死の恐怖と戦ってきたか。その表われが、木主(位牌)でありお墓であり招魂復魄(魂を招き魄を復どす)の儀式です。死は恐くないという人なら、お墓もお葬式も、年忌法要もなくていいと思います。その人の人生観です。でも、そんな人は滅多にいません。生命の連続という観念から言えば、過去のものであっても遺体・遺骨を鄭重に扱うというのは、礼儀です。これが儒教の本質です。あとは技術的な問題です。庭に記念(祈念)碑を建てて、遺骨を納める、あるいは上下2箱に分れた仏壇を手作りしてその下の箱にお骨を入れてお墓としての意味合いを持たせる、というのも1つの方法なのです。こうして魂魄を安置するのは、オーソドックスな儒教の方式です」

「あとがき」では、本書を書いた目的が説明されています。

「(1)儒教に対する真の理解をしてほしいこと。(2)そして儒教的行為(祖先を祭ることに始まり、肉親の葬儀に参列することなど)をきちんと実践してほしいこと。(3)そのためには儒教と日本仏教との関係をよく理解してほしいこと。等々です。

本書によって、ぜひ十分な理解をしていただきたいことは、死は怖くないという死生観――それは儒教の死生観ですが、それを十分に理解くださり、明日からの社会生活、また家庭生活において活かしてくださり、明るく生きていっていただけることを心から願っております。儒教こそ日本人に適した明るく生きがいを与える思想であることを、ぜひ御理解くださいますように」

加地伸行先生と

加地伸行先生と

本書を読んで、儒教は「死を説明する」という宗教の最大の目的を果たしているということを再認識しました。儒教が発明したさまざまな儀式を行なっていくうちに家族の絆は強くなり、人は死の恐怖さえ乗り越えることができるのではないでしょうか。儒教研究の第一人者によって書かれた本書には、「人生百年時代」を迎えた日本の高齢者にとって有意義なメッセージが満載でした。