- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1764 小説・詩歌 『夢見る帝国図書館』 中島京子著(文藝春秋)

2019.09.02

『夢見る帝国図書館』中島京子著(文藝春秋)を読みました。著者の小説を読むのは、一条真也の読書館『小さいおうち』で紹介した直木賞受賞作を読んで以来です。なんとも不思議で洒落たタイトルですが、「出版寅さん」こと内海準二さんと赤坂見附のホテルのラウンジで打ち合わせをしているとき、紹介してもらいました。内海さんが「今これを読んでいるけど、面白くて」と言って実物を手渡してくれましたが、404ページのハードカバーで、ずっしりとした重さでした。

著者は1964年、東京都生まれ。東京女子大学卒業。出版社勤務を経て、2003年『FUTON』で小説家デビュー。10年『小さいおうち』で直木賞受賞。14年『妻が椎茸だったころ』で泉鏡花文学賞受賞。15年『かたづの!』で河合隼雄物語賞、歴史時代作家クラブ賞作品賞、柴田錬三郎賞を受賞。同年『長いお別れ』で中央公論文芸賞受賞。16年、同作で日本医療小説大賞受賞。

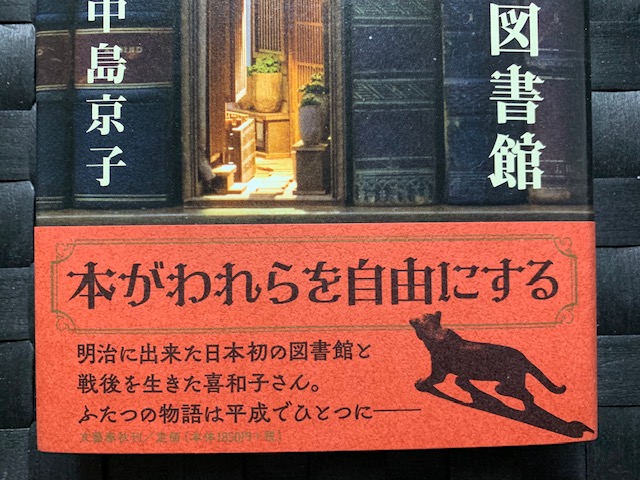

本書の帯

本書の帯

本書の帯には「本がわれらを自由にする」「明治に出来た日本初の図書館と戦後を生きた喜和子さん。ふたつの物語は平成でひとつに――」とあります。また、黒豹の後ろ姿がイラストで描かれていますが、これは本書にも登場する「上野動物園クロヒョウ脱走事件」(昭和11年)にちなんでいると思われます。

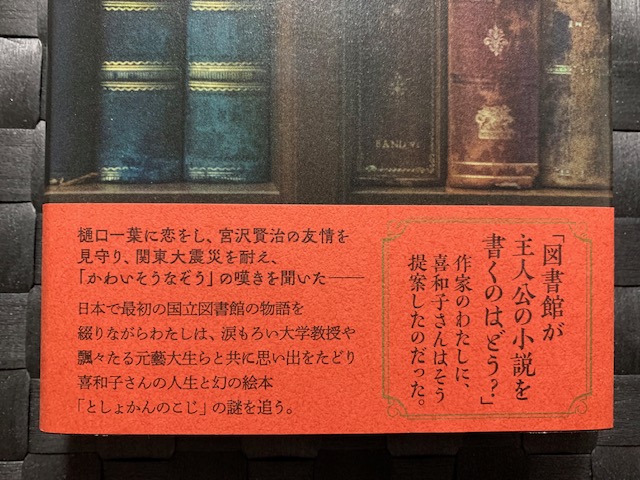

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の帯の裏には、「『図書館が主人公の小説を書くのは、どう?』作家のわたしに、喜和子さんはそう提案したのだった」「樋口一葉に恋をし、宮沢賢治の友情を見守り、関東大震災を耐え、『かわいそうなぞう』の嘆きを聞いた――」「日本で最初の国立図書館の物語を綴りながらわたしは、涙もろい大学教授や飄々たる元藝大生らと共に思い出をたどり、喜和子さんの人生と幻の絵本『としょかんのこじ』の謎を追う」と書かれています。

アマゾンの「内容紹介」は、以下の通りです。

「『図書館が主人公の小説を書いてみるっていうのはどう?』

作家の〈わたし〉は年上の友人・喜和子さんにそう提案され、帝国図書館の歴史をひもとく小説を書き始める。もし、図書館に心があったなら――資金難に悩まされながら必至に蔵書を増やし守ろうとする司書たち(のちに永井荷風の父となる久一郎もその一人)の悪戦苦闘を、読書に通ってくる樋口一葉の可憐な佇まいを、友との決別の場に図書館を選んだ宮沢賢治の哀しみを、関東大震災を、避けがたく迫ってくる戦争の気配を、どう見守ってきたのか。日本で最初の図書館をめぐるエピソードを綴るいっぽう、わたしは、敗戦直後に上野で子供時代を過ごし『図書館に住んでるみたいなもんだったんだから』と言う喜和子さんの人生に隠された秘密をたどってゆくことになる。喜和子さんの『元愛人』だという怒りっぽくて涙もろい大学教授や、下宿人だった元藝大生、行きつけだった古本屋などと共に思い出を語り合い、喜和子さんが少女の頃に一度だけ読んで探していたという幻の絵本『としょかんのこじ』を探すうち、帝国図書館と喜和子さんの物語はわたしの中で分かち難く結びついていく……。知的好奇心とユーモアと、何より本への愛情にあふれる、すべての本好きに贈る物語!」

「帝国図書館」は、第二次世界大戦以前の日本における唯一の国立図書館です。1872年設立の「書籍館」(図書館の古称)を起源として1897年に設置されました。戦後の1947年に国立図書館と改称しましたが、2年後の1949年に「国立国会図書館」に統合されて消滅しました。蔵書は現在の国立国会図書館東京本館に受け継がれています。帝国図書館は上野公園の丘にあることから、「上野図書館」の通称で長く親しまれました。上野図書館に通った経験をもつ文豪、学者は数知れず、近代日本文化の歴史に大きな足跡を残しています。そのあたりは本書『夢見る帝国図書館』にも描かれています。その歴史ある建物は国立国会図書館支部上野図書館を経て、2000年(平成12年)に国立の児童書専門図書館である「国立国会図書館国際子ども図書館」として再生、現在も国立の図書館として現役です。

この帝国図書館は、当初計画の3分の1のスケールしかないことを、本書を読んで初めて知りました。海外視察から帰国した福沢諭吉は「西洋の首都にはビブリオテーキがある」と言いました。ビブリオテーキとは文庫であり図書館のことですが、それがないことには日本は近代国家とは言えず、近代国家にならなければ不平等条約が撤廃できないと考えた明治新政府は、上野の森に帝国図書館を作ることを思いつきます。しかし、西郷隆盛の挙兵による西南戦争をはじめ、日清戦争、日露戦争……帝国図書館の建設中に次々と戦争が勃発し、建設費は縮小され、書籍の購入も思うように進みませんでした。「富国強兵」を掲げた明治国家は「文化向上」よりも「国威発揚」を優先したのです。

『夢見る帝国図書館』のメイン・ストーリーは、上野近辺に暮らした喜和子さんの人生を、その友人や家族たちが追って、彼女の真実の姿を知るプロセスにありますが、その結び目に帝国図書館や上野公園周辺の歴史がサイド・ストーリーとして紹介されます。このサイド・ストーリーの部分が非常に面白いのですが、そこには永井荷風の父・永井久一郎、樋口一葉、淡島寒月、幸田露伴、夏目漱石、和辻哲郎、芥川龍之介、菊池寛、宮沢賢治、谷崎潤一郎、宇野浩二、吉屋信子、宮本百合子、山本有三、小林多喜二……日本文学史を彩る人々が続々と登場します。

また、サイド・ストーリーでは、「書籍館」時代の帝国図書館のルーツが昌平坂学問所であったことが明かされます。昌平坂学問所は、1790年(寛政2年)、神田湯島に設立された江戸幕府直轄の教学機関・施設です。もともとは1630年(寛永7年)、徳川家康から与えられた上野忍岡の屋敷地で林羅山が営んだ儒学の私塾を起源とします。羅山は、ここに孔子廟を設けてその祭祀を行い、これらの維持運営はその後代々の林家当主(大学頭)が継承しましたが、その後1690年(元禄3年)、将軍徳川綱吉が神田湯島にこの孔子廟を移築することを命じ、この際講堂・学寮が整備され、この地は孔子の生地である「昌平郷」にちなんで「昌平坂」と命名されました。1790年(寛政2年)、いわゆる「寛政異学の禁」により幕府の教学政策として朱子学が奨励され、その一環として林家の私塾であった「学問所」を林家から切り離し、「聖堂学規」や職制の制定など、1797年までに制度上の整備を進めて幕府の直轄機関としました。これが幕府教学機関としての昌平坂学問所の成立です。

この昌平坂学問所を東京大学の前身だと思っている人が多いようです。本書の主人公である「わたし」もそう思っていたのですが、喜和子さんの元愛人で大学教授だった古尾野先生から「ばーか。何言ってんの、違うよ」とあっさり否定されます。そもそも東大の失敗は昌平坂学問所を継承しなかったことにあると訴える古尾野先生は次のように述べます。

「源流の1つとか言って、お茶を濁しているけれどもね、ありゃ、源流じゃない、傍流もいいとこ。東大の源流はね、幕府天文方と種痘所なの。ようするに、理学部と医学部ですよ。困ったことに、人文という発想が、そもそもないんだ。しかも明治という時代は、何がなんでも西洋の学問をしなければならないというのが基本だった。昌平坂学問所が学問としてやっていたのは、哲学だよ。人文学だよ。大学なんてものはねえ、世の東西を問わず、人文学があって始まるのが基本じゃないか。哲学を欠いた理学と医学に、発展があるか」

また、古尾野先生は次のようにも述べるのでした。

「ともかく急いで西洋から学べという発想で官立大学を作って、それまでの学問を切り離しちゃったんだよ。近代国家体制を作らなきゃならなかったから、それでも法学は重視した。次に医学。そして富国強兵・殖産興業に資する工学ね。こういう、実学ばっかり重視した大学にしていっちゃった。だけど何度も言うけど、学問の基本は人文学だ。生活に役に立つものを作る学問だって必要だけれども、そのバックボーンには、徹底して人間というものを考え抜く哲学の素養がなければいけないんだ」

わたしは、この古尾野先生の発言に全面的に賛成します。学問の基本は人文学であり、それを軽視している現在の日本の教育行政に対して、わたしは大きな不満と不安を抱いています。

宮沢賢治のエピソードも興味深かったです。

永遠の名作『銀河鉄道の夜』で、「どこまでも一緒に行こう」と思ったのに、ジョバンニはカンパネルラと別れてしまいます。あの幻想的な童話には、実際にあったことが反映されているという説があると紹介され、カムパネルラは賢治の亡くなった妹の節子だと考えられてきましたが、じつは賢治にはカムパネルラにあたる友人がいたというのです。賢治とその友人は恋人同士であったという説を立てる人もいますが、同性愛というよりも精神的な繋がりであったようです。賢治といえば日本近代文学史上名高い「童貞詩人」ですが、その友人に対する思いの強さは相当なもので、賢治自身ですら「恋愛」と意識するほどでした。そのジョバンニとしての賢治と、カンパネルラである友人が別れたのも帝国図書館でした。

大正年間に帝国図書館に出入りした人物の1人に、インド人のマティラム・ミスラがいました。ミスラのことを谷崎潤一郎は「ハッサン・カンの妖術」で、芥川龍之介は「魔術」で描きました。名だたる2人の文豪が、ともに自作の中で「実際に出会った人物」と書いているので、おそらくはミスラは実在したのでしょう。芥川は、「ミスラ君は永年印度の独立を図っているカルカッタ生れの愛国者で、同時にまたハッサン・カンという名高い婆羅門の秘法を学んだ、年の若い魔術の大家なのです」と書いています。

本書には、「谷崎は、ハッサン・カンの妖術を学んだミスラ氏の神通力によって、古代インドの世界観の中で中心にそびえる聖山、須弥山に導かれ、亡き母が一羽の美しい鳩になっている姿に出会う。一方、芥川がミスラ氏に見せられるのは、須弥山だの輪廻の世界だのではなくて、若干、手品じみた魔術ではあった。しかし、芥川はすっかりその魔術の虜になってしまい、ミスラ氏に懇願して、その魔術を教えてもらうことになる」

谷崎と芥川の文学をこよなく愛するわたしは、当然のことながら謎のインド人であるマティラム・ミスラに多大な関心を抱いていました。両文豪が共作した架空の人物という可能性もありますが、ぜひ、文学研究者のどなたかにこのミスラ、あるいはミスラのモデルとなった人物について調べていただきたいものです。本書では、ミスラのエピソードが菊池寛の「出世」に繋がっており、これも面白かったですね。

関東大震災のくだりも興味深かったです。

いつものように図書館業務を行っていた帝国図書館も揺れましたが、コンクリートで補強した鉄骨煉瓦造の重厚な建物は激震に耐え、屋根や壁に少しの損傷と、書架の倒壊を起こしただけで無事でした。焼失図書は和漢洋合わせて922冊、破損図書が8500冊のみで、帝都の図書館としては奇跡的に少ない被害を記録したのでした。同じ上野公園内にあった、コンドル設計の帝室博物館が大破したのと比べ、帝国図書館の健在ぶりは見事でした。しかし、このとき、図書館周辺では大変な事態が発生していたのです。

日活、帝国博品館、松坂屋は一夜にして焼け落ちた。帝都壊滅とまで言われた地震とその後の火災の中を、少しの家財道具を積んだリヤカーとともに、あるいは着の身着のままで、人々は逃げまどい、上野駅前広場に殺到した。群衆は、そのまま、火の手のない上野公園に上って来る。50万人にのぼるひとびとが、上野の山に押し寄せた。

上野公園の西郷さんがその体と言わず、台座と言わず、人探しの紙を貼りつけた伝言板と化したのは有名な逸話である。

帝国図書館は、この緊急事態を受けて、ただちに館を開放して被災者を収容し、仮の避難所の役割を担って、救助に努めたのだった。(『夢見る帝国図書館』P.157)

「読売新聞」2019年6月5日朝刊

「読売新聞」2019年6月5日朝刊

帝国図書館が緊急避難所になったくだりを読んで、わたしは一条真也の新ハートフル・ブログ「北九州市災害時支援協定調印式&記者会見」で紹介した北九州市と株式会社サンレーの間で「災害時における施設の使用に関する協定」を締結したことを連想しました。これは、地震・津波・台風・豪雨などの災害時に小倉紫雲閣と北九州紫雲閣の2施設を予定避難所として提供させていただく協定です。紫雲閣は全館バリアフリーで駐車場も完備しているため乳幼児や高齢者・身体が不自由な方でも安心して使用できる施設です。これまで避難所に行くことをためらっていた方に大規模な災害時に限らず、毎年起こりうる大雨や台風の際にも予定避難所として避難者を受け入れ安心を提供させていただきたいとの思いで今回の協定締結となりました。この協定により新たなコミュニティセンターとしての大きな役割を果たすことができ、そして地域に無くてはならない施設としてこれからも地域に貢献させていただきたいと願っています。その紫雲閣が果たすべき役割を、かつて上野の帝国図書館が果たしていたことを知り、わたしの胸は熱くなりました。

紫雲閣は、いわゆる「セレモニーホール」と呼ばれる施設です。セレモニーとは「儀式」のこと、特にここでは「葬儀」を意味します。本書には葬儀の描写も登場しました。それも、喜和子さんの遺骨を東京湾に散骨するセレモニーです。もともと喜和子さんは死後の海洋散骨を希望していましたが、実の娘である祐子はそれを許さず、家族のみの密葬で済ませました。「家族葬」という名の密葬だけで、本葬は行われませんでした。生前の喜和子さんと交流のあった「わたし」は故人を弔うことができなかったのです。「わたし」は故人を弔う権利があるにもかかわらず、遺族によってそれを拒絶されたのです。

それからしばらくの間、わたしは喜和子さんの不在を受け止めきれないままに過ごした。

日常的にいっしょにいたわけでも、毎日電話して話していたわけでもなかったから、いなくなってしまったことが、よく呑み込めなかった。通夜や葬式のような儀式は、遺された者たちに、不在の確かさをわからせるためにもあるのだろう。古尾野先生にだけは仔細を知らせたものの、心のどこかではまだ、喜和子さんが逝ってしまったという事実を受け入れることができていなかった。

(『夢見る帝国図書館』P.190)

そもそも「家族葬」などという言葉が誤解を招くもとになっていますが、故人は家族だけの所有物ではありません。友人や知人や周囲の人々との縁や絆があって、はじめて故人は自らの「人生」を送ったのです。そして、拙著『葬式は必要!』(双葉新書)などにも書いたように、葬儀は、故人の魂を送ることはもちろんですが、残された人々の魂にもエネルギーを与えてくれます。もし葬儀を行われなければ、配偶者や子供、家族の死によって遺族の心には大きな穴が開き、おそらくは自殺の連鎖が起きたことでしょう。葬儀という営みをやめれば、人が人でなくなります。残された人の不安定な「こころ」を安定させる葬儀という「かたち」は、人類の滅亡を防ぐ知恵であるとさえ思います。

しかしながら、その後、紆余曲折あって喜和子さんの希望通りに海洋散骨は行われました。喜和子さんの孫娘である紗都さんが母である祐子さんを説得して、それは実現したのです。2人は喜和子さんの遺骨が入った指輪も作りました。散骨の当日、船は羽田沖に出て、そこで散骨するというアナウンスが船長からありました。古尾野先生と祐子さんがコートを着て甲板に出て来ました。午後がもう終わろうという時間で、太陽は西に傾いていました。3月の海は暖かくはありませんでしたが、快晴で波もなく、お別れをするにはいい日でした。紺のスーツを着たスタッフの女性が2つの箱を開け、祐子さんと沙都さんはシルバーに小さな石がいくつか埋め込まれたお揃いのゆびわをそれぞれ右手の薬指に嵌めました。

娘と孫は白い袋に納められた遺灰を、紙風船を空に抛り投げるような手つきで海に投げ落とした。わたしたちは花びらを掬っては海に投げ入れ、それから少しだけお酒を撒いた。遺灰は海に呑まれるようにして沈んでいったが、花びらはゆらゆらと水面を漂った。

静かなお別れで、挨拶も音楽も何もなく、誰も泣かなかった。喜和子さんがどこかで微笑んでいるような気がした。船は羽田沖を旋回して晴海ふ頭へともどりはじめ、陽はゆっくりと西に沈んでいった。

(『夢見る帝国図書館』P.399)

甲板でかろうじて立っていた古尾野先生が、「これは葬式じゃあない。祝祭だね」と言いました。「祝祭?」と問い直すわたしに向かって、先生は「あぁ。喜和ちゃんがこの世に生を受けて、その生を全うしたことを寿ぐ祝祭だよ」と言うのでした。拙著『永遠葬』(現代書林)で述べましたが、わたしは、死者を弔い、供養する気持ちがあれば、葬儀やお墓おスタイルにこだわる必要はないと考えています。たとえば、わたしは月や海にお墓を作ればいいと思っています。正確に記すなら、月や海をお墓そのものに見立てればいいと思っています。月夜に空を見上げれば祈りの場に変わります。海に手を合わせれば、ありし日の故人の面影がよみがえってきます。

しかし、新しい葬送といえば、自然葬を思い浮かべる人が多いでしょう。これは、火葬後の遺灰を海や山にまくという散骨のことです。ゆえにこの「葬」はお墓への問題へとつながっていきます。お墓をどうするかは、葬のスタイルの最終形だからです。わたしは遺灰をすべて撒くのではなく、遺灰を数カ所に分けるというのをおすすめしています。たとえば、遺灰の一部を散骨し、残りは納骨堂に安置する、あるいは手元供養としていつも身につけているという方法です。

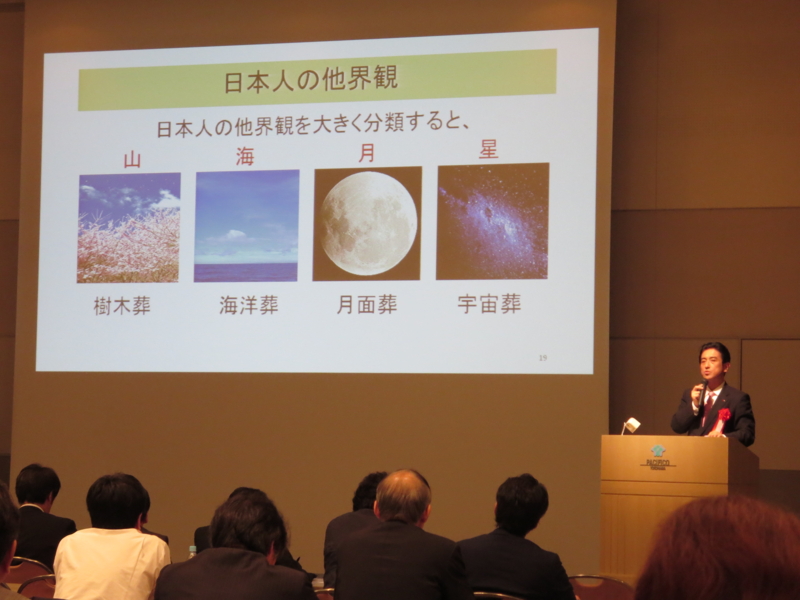

フューネラル講演で「日本人の他界観」を語る

フューネラル講演で「日本人の他界観」を語る

わたしが”4大メモリアル・イノベーション”として進めている「樹木葬」「海洋葬」「月面葬」「宇宙葬」は、じつは葬儀というよりも墓の問題です。日本人の他界観を大きく分類すると、「山」「海」「月」「星」となりますが、それぞれが「樹木葬」「海洋葬」「月面葬」「宇宙葬」に対応しています。これらのイノベーションはそれらの他界観を見事にフォローしているわけです。そして、これらの新しい葬法においては「無縁化」するということが基本的にありません。山、海、月、星に故人の面影を求めるメモリアルは軽やかで自由な供養が可能となります。この四大「永遠葬」は、個性豊かな旅立ちを求める「団塊の世代」の人々にも大いに気に入ってもらえるのではないかと思います。

特に、本書の中で喜和子さんの遺骨が海に撒かれた海洋葬には関心が集まっています。わたしは毎年、沖縄での合同海洋散骨に立ち会わせていただいていますが、最後に船上で主催者挨拶をします。そのとき、必ず言うことが2つあります。1つは、海は世界中つながっているということです。わたしは、「どの海を眺めても、懐かしい故人様の顔が浮かんでくるはずです。どこの海から祈っても、この『美ら海』につながっていますので、故人様の供養ができます」と言いました。それを聞かれたご遺族の方々は、涙を流されていました。涙は世界で一番小さな海です。沖縄の大きな海と、涙という小さな海……ふたつの美しい海が見事にシンクロしました。

海洋散骨の船上にて

海洋散骨の船上にて

もう1つは、海に散骨された故人はとても幸せな方だということです。海洋散骨を希望される方は非常に多いですが、なかなかその想いを果たせることは稀です。あの石原裕次郎さんでさえ、兄の慎太郎さんの懸命の尽力にもかかわらず、願いを叶えることはできませんでした。わたしは、いつも「愛する家族であるみなさんが海に還りたいという自分の夢を現実にしてくれたということで、故人様はどれほど喜んでおられるでしょうか」と述べます。

図書館をテーマにした小説である『夢見る帝国図書館』に葬儀のシーンが登場することに、わたしは深い感銘を受けました。そして、図書館もセレモニーホールも、その本質は同じであると思いました。なぜならば、ともに人間の魂を自由にする場所だからです。葬儀がなぜ魂を自由にするのかについて説明します。まず、「芸術とは何か」について考えてみましょう。わたしは、芸術とは、魂を天上に飛ばすことだと思います。人は芸術作品に触れて感動したとき、魂が天上に一瞬だけ飛ぶのではないでしょうか。 絵画、彫刻、文学、映画、演劇、舞踊といった芸術の諸ジャンルは、さまざまな中継点を経て魂を天上に導くという、いわば間接芸術です。楽聖ベートーヴェンは「音楽は直接芸術である」と述べましたが、わたしは葬儀こそは真の直接芸術だと思います。魂を自由にするアートです。本書の帯には「本がわれらを自由にする」とありますが、「儀式もわれらを自由にする」のです。

現在、大学においては人文学が軽視され、出版業界や新聞業界が衰退しています。そして、冠婚葬祭に代表される儀式というものも軽視される一方です。わたしは、これらの動きはすべて水面下で通じていると思っています。現在の日本社会における文化力はどんどん低下し、日本人の魂は不自由になっている気がしてなりません。拙著『唯葬論』(サンガ文庫)にも書きましたが、古代の日本では、天皇の葬儀に関わる人々を「遊部(あそびべ)」と呼んでいました。「遊び」とは魂を自由にすることそのものですが、「葬儀」と同義語だったのです。そもそも、はるか七万年前、ネアンデルタール人が最初 に死者に花を手向けた瞬間から、あらゆる精神的営為は始まりました。今後、葬儀のもとに、「死」を見つめ、魂を純化する営みである哲学・芸術・宗教は統合される のかもしれません。そして、その大いなる精神的営為こそが「リベラル・アーツ」と呼ばれるにふさわしいでしょう。

本書のサイド・ストーリーの最後には、山田耕筰が日本に呼んだ世界的ピアニストであるユダヤ系ロシア人のレオ・シロタの娘が登場します。ベアテ・シロタという名の弱冠22歳のその女性は、GHQの現行憲法案作成者の1人でした。彼女は帝国図書館で参考図書を蒐集し、「日本国憲法」を作り上げていきます。彼女は新憲法案作成の人権に関する委員に任命されましたが、同じ委員会のロウスト中佐から、こっそりと耳元で囁くように、「あなたは女性だから、女性の権利を書いたらどうですか?」というアドバイスを受けます。何冊もの原書を抱えながら、帝国図書館の廊下を歩いているとき、ベアテはロウスト中佐の言葉を思い出しました。

わたしはこの国で5歳から15歳まで育ったから、少なくともほかのアメリカ人よりは、この国のことをよく知っている。この国の女の子が10歳にもなるやならずで女郎屋に売られていることも、女たちには財産権もなにもないことも、子どもが生まれないという理由で離婚されてもなにも言えないことも、「女こども」とまとめて呼ばれて成人男子とあきらかに差別されていることも、高等教育など受けなくていい存在だと思われていることも、親が決めた結婚に従い、いつも男たちの後ろをうつむきながら歩いていることも、わたしは知っている。

ベアテは小さいころから仲良しだった女中の美代ちゃんを思い浮かべながら、わたしは彼女のような、この国の女たちのためにできることをしなければならない。

(『夢見る帝国図書館』P.381)

わたしが憲法草案を書くなら、と、ベアテは考えた。

この国の女は男とまったく平等だと書く。

神様がわたしのようなちっぽけな人間に、こんな大きな仕事をさせようとしているなら、間違えちゃいけない。わたしはこのチャンスを、彼女たちのために使わなきゃいけない。西洋のように「個人」という概念のない日本という国では、この千載一遇のチャンスに男女平等を謳っておかなければ、この先、百年だって、いまのままだ。基本的に男尊女卑のこの国では、女性の権利を保障するどんな法律だって、思いつかれることすらもないに違いない。まっさきに、憲法に書いておかなければ。

胸の前で、ベアテは借り出した本をしっかりと抱え直し、帝国図書館を後にした。

(『夢見る帝国図書館』P.381)

このくだりを読んで、わたしは涙しました。

わたしには2人の娘がいますが、彼女たちの未来に想いを馳せて泣きました。そして、ベアテ・シロタが「このチャンスを日本の女性たちのために使う」という使命を確認し、「日本の女性を自由にする」という志を強めた場所が帝国図書館であったことに大きな感動をおぼえました。カール・マルクスが大英博物館図書室で、人類史上でも最大級の影響力を持った本である『資本論』を執筆したことは有名ですが、図書館とはM&A(ミッション&アンビション)を確認する場所でもあるのです。

最後に、謎に満ちていた喜和子さんの人生の全貌が明らかになります。それはベアテが憂えていたような「不幸な日本の女」の側面もありましたが、人生を卒業するとき、彼女はそれなりに幸せな人生を送ったと自覚していたように思えます。忘れてはならないことは、喜和子さんの真実が明らかになったのは、ネット検索やSNSのおかげなどではなく、日本の地方都市で行われた昔ながらのアナログな葬儀を通してだったということです。そこで、喜和子さんの孫娘は昔の事情を知っている親戚の老人を見つけ、彼から情報を聞き出すことによって、ジグソーパズルのピースを1つづつ嵌めていくように、次第に喜和子さんの人生に輪郭を与えていったのです。葬儀とは、普段なら絶対に集まらない故人にとっての親戚・縁者が集うラスト・チャンスであることを本書は見事に示してくれます。

喜和子さんの遺骨を海に撒いたとき、古尾野先生は散骨式のことを「祝祭」と言いました。「喜和ちゃんがこの世に生を受けて、その生を全うしたことを寿ぐ祝祭だよ」と言いました。わたしは、この言葉に非常に感動しました。そして、共感しました。わたしは古尾野先生のいう「祝祭」を「人生の卒業式」と表現しています。「死」とは「人生の卒業」であり、「葬儀」とは「人生の卒業式」であると考えているからです。わたしは、人の死を「不幸」と表現しているうちは、日本人は幸福になれないと思います。なぜなら、「死」とは「人生の卒業」であり、「葬儀」とは「人生の卒業式」であると考えているからです。

「読売新聞」2010年10月4日夕刊

「読売新聞」2010年10月4日夕刊

わたしたちは、みな、必ず死にます。死なない人間はいません。いわば、わたしたちは「死」を未来として生きているわけです。その未来が「不幸」であるということは、必ず敗北が待っている負け戦に出ていくようなものです。わたしたちの人生とは、最初から負け戦なのでしょうか。どんな素晴らしい生き方をしても、どんなに幸福を感じながら生きても、最後には不幸になるのでしょうか。亡くなった人は「負け組」で、生き残った人たちは「勝ち組」なのでしょうか。そんな馬鹿な話はありません。わたしは、「死」を「不幸」とは絶対に呼びたくありません。なぜなら、そう呼んだ瞬間、わたしは将来かならず不幸になるからです。死は不幸な出来事ではありません。そして、葬儀は人生の卒業式です。

これからも、本当の意味で日本人が幸福になれる「人生の卒業式」のお手伝いをさせていただきたいと願っています。わたしには、そんな「使命」と「志」があります。その使命を確認し、その志を果たすためにも、一度、旧帝国図書館を訪れてみたいと考えています。じつは、わたしはまだ一度も上野の図書館に足を踏み入れたことがないのです。今度、本書を紹介してくれた内海さんと一緒に、「国立国会図書館国際子ども図書館」に行ってみたいと思います。