- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2019.09.30

『愛読の方法』前田英樹著(ちくま新書)を読みました。

著者は1951年大阪生まれ。批評家。中央大学大学院文学研究科修了。立教大学現代心理学部教授などを歴任。主な著書に『剣の法』(筑摩書房)、『日本人の信仰心』(筑摩選書)、『独学の精神』(ちくま新書)、『批評の魂』(新潮社)、『小津安二郎の喜び』『民俗と民藝』(講談社選書メチエ)、『ベルクソン哲学の遺言』(岩波現代全書)、『信徒内村鑑三』(河出ブックス)、『沈黙するソシュール』(講談社学術文庫)、『倫理という力』(講談社現代新書)など多数。

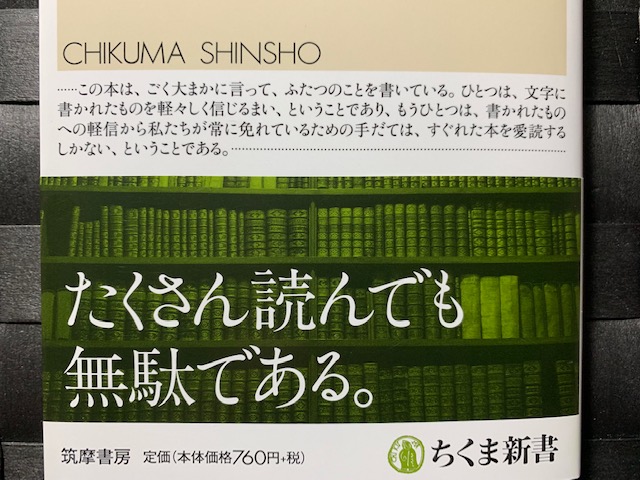

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、「この本は、ごく大まかに言って、ふたつのことを書いている。ひとつは、文字に書かれたものを軽々しく信じるまい、ということであり、もうひとつは、書かれたものへの軽信から私たちが常に免れているための手だては、すぐれた本を愛読するしかない、ということである」と書かれ、帯には「たくさん読んでも無駄である。」と大書されています。

カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「本が読まれなくなり、基本的な教養すら欠いた人間が世に溢れるようになった―こう嘆かれるようになって久しい。でも、本を読めば人は賢くなれるものだろうか。もちろん、否である。見栄でするやたらな読書は、人をどこまでも愚かにする。私たちには、文字に書かれたものを軽信してしまう致命的な傾向があるからだ。どうすれば、このような陥穽から逃れられるのか? ショーペンハウエル、アラン、仁斎、宣長など古今にわたる愛読の達人の営みに範をとり、現代人が本によって救われる唯一の道を示す」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

第一章 本とは何であったか

第二章 文字という〈道具〉を考える

第三章 生きる方法としての読書

第四章 愛読に生きよ

「終わりの言葉」

第一章「本とは何であったか」では、著者は「話し言葉と書き言葉」として、以下のように述べています。

「プラトンは、ソクラテスと違って、たくさんの本を書いた。だからこそ、ソクラテスの考えは、今も私たちの手元に書物としてある。文字には、そういう功徳もあるわけで、これに文句があろうはずもない。しかし、プラトンは信じていたに違いない。ソクラテスの肉声が響かせた言葉が、自分の魂に植えつけた忘れがたい智慧は、その言葉の肉声の響きそのものと、ついに切り離すことができない、自分が書き続ける言葉は、永久にそれに及ばないと。プラトンの著書を不朽のものとするのは、余人が窺い知れぬ、師へのこの尊敬の深さではないか」

また、「文字は、人のなかの何を損なうのか」として、著者は以下のように述べます。「プラトンが言いたい、ほんとうの知恵、ほんとうの知識とは、それを育て上げた人の魂のなかに、またそれを容れた体のなかに在って、そこから離れることのできない智慧である。それは、つまりその人の生きた人格と言っていいものだが、実際、ソクラテスの問答法は、人格から人格に伝わる感化の力によって、対話し合う者の間に智慧を産んだ。この世に、独りの人間として生きるための永遠の智慧を産んだのである」

さらに、「文字禍から救われる〈文字の道〉が昔からあった」として、著者は述べます。

「プラトンの読者は、今日も到るところにいる。私心を交えない彼の愛読者は、どんな翻訳であろうと我慢して、また研究者の間でどんな議論があろうとお構いなしに、今も繰り返しその全集を読んでいるだろう。つまり、書かれたものには、愛読という行為が成り立つのだ。あるいは、書くという行為は、見知らぬ人の愛読を願って、高まるということが起こり得る。生きた対話者を持たないプラトンの『対話篇』は、愛読を持っている、今も持ち続けていると言っていいだろう。彼がものを書く時の、あの優れた技術は、この願いによって、祈りによって磨かれたのだと思う。その点で、プラトンはソクラテスとは違ったのである。その違いが、どれだけ豊かな精神の遺産を人類に与えたか。そういうわけで、私たちが恐るべき『文字禍』から救われる道は、愛読という行為にある」

第二章「文字という〈道具〉を考える」では、「なぜ、文字というやっかい極まる道具が生まれたか」として、著者は以下のように述べます。

「文字は、手が扱う物ではなく、精神が扱う一種の記号である。記号だから、それを支える物質は、一応は何であってもいいことになる。粘土板に釘で書こうと、紙にインクを染み込ませようと、電子画面の配列でいこうと、書かれた文字は同じとみなされる。

しかし、手による道具に熟練があるように、こういう文字の精神による使用にも熟練がある。あり得ることを人類の精神の努力は、すでに存分に示してきているではないか。古典とは、そうした努力の消えることなき痕跡を言うのである。その意味で、文字が精神の道具であることは、紛れもない」

また、「人間の内に在る言語」として、著者は述べます。

「文字を発明した人間はいる。しかし、一言語をまるごと自分が発明したと主張する人間は、まずいまい。むろん、エスペラントのような人工言語はあるが、そうした種類のものは、元から使われていた自然言語の再整理、再配列でできている。しかも、人工言語が、仮に生活の言葉として、不特定多数の人間に使われ出したとしたら、この言語の変転は、自然言語の運命と変わりない。誰かが定めた人為の約束事は、たちまち変化して、制御不可能になる」

続けて、著者は以下のように述べています。

「このことは、何を意味しているか。『ことば(le langage)』というものは、精神の道具どころではない、むしろ、人間精神というものを絶え間なく産み出す、万人にとっての深い神秘の闇であることを意味している。そう言うほかない。もちろん、この事実は、私たちのような日常の言語使用者によっては、ほとんど意識されていない。この事実を徹底して考えてみるのには、ソシュールの天才を要したのである」

さらに、著者は「精神の道具」として、こう述べます。

「書かれる言葉が、私たちの生の運動にぴったりと張り付いて運動し、意味を産む時には、それを読む人のなかに必ず精神の、魂の声が響いている。その声は、話される言葉の声に似てはいるが、決して同じではない。2つの声は、どこまでも並行して交わらないだろう。愛読を誘う本が、そのような種類の書物であることは、多くの人が経験で知っている。朗読と呼ばれる技術は、書かれた言葉が秘める魂の声を、ひとつの肉声に現わす独特の技術である。この技術が、書かれた言葉の運動を歪め、とんでもなく調子はずれにすることもある。が、特定の色合いを与えて、思わぬ香りをもたらすこともある」

第三章「生きる方法としての読書」では、冒頭にデカルトの『方法序説』が取り上げられ、「デカルトの愛読者アラン」として、著者は以下のように述べています。

「デカルトが生きた時代から300年後、20世紀前半のフランスに『アラン』というペンネームで文章を書いた哲学者(1868~1951)がいる。この人は、徹底した読書の達人だった。愛読することを、哲学の最上の手段、生きる上の至高の方法にまで高めたフランス人だと言っていい。彼がいちばん愛読した本は、たぶんデカルトの『方法序説』だろう。デカルトの著作群のなかでも、とりわけこれを好み、どこまでも重視し、感嘆し、死ぬまで読み続けた」

続けて、著者は以下のように述べています。

「したがって、デカルトとアランとは、いかに生きるべきか、という問いに回答する『方法』が全く異なったのである。デカルトの『方法序説』は、人間がいかに本なしで思考の極みまで行き、人間に幸福をもたらす仕事ができるかについての『方法』を書いたものだ。アランは、人間がいかに本によって自己自身の思考の極みまで行き、そのことを人間精神の真の幸福とできるかを、愛読の実践そのもので示している。そのために選ばれた最上の一冊が、『方法序説』だったとは面白いことではないか」

また、「死者への礼拝」として、著者はアランが「プロポ」という新聞コラムに書いた以下の文章を紹介します。

「死者への礼拝は、人間が居るところならどこにでもあり、どこにあっても同じだ。それは、ただもう礼拝なのであって、さまざまな神学説は飾りか手段に過ぎない。想像力は、とりわけここに罠を張る。外見を呼び覚まし、本能からくる一種の恐怖を創り出す。そこには、本当の信心など、ほとんど入っていない。この種の迷信が、死者についての考えを歪ませる。よって、それは、最も自然な情愛に背くものとなる。したがって、礼拝の全努力は、ほとんど動物的なこの恐怖を鎮めようとするわけだ。そして、最も素朴な数々の宗教は、姿を取った死者たちの蘇りを、彼らに手向けるべき栄誉が彼らに少しも与えられなかったことの徴だと、いつも感じてきた」

このアランの文章を受けて、著者は以下のように述べます。

「幽霊を怖いと思うのは、決して覗くことができないはずの冥界の現われを、そこに観るからだろう。宗教を装う詐欺は、この恐怖心を抜け目なく利用し、人々の心にさまざまな形で植え付ける。しかし、死者は恐ろしいものなどではまったくない。『最も自然な情愛』は、いつもそれを教えている。親父の幽霊が出たとしよう。幽霊は、自分のことを、もっとよく思い出してほしいと倅に言っている。ただ、それだけのことだと感じればいい。そう感じれば、幽霊を見ることほど、心に温かいものを送り込む経験はあるまい。しかし、死者をこのように思い出すだけでは、まだ足りない。思い出すだけが、すべてではない。『こうした思い出そのものに関する義務というものが在る』、アランはそう言う。どんな義務か。『死者たちを、彼らが纏う粗雑な外観から浄化し、遂には真の、尊敬に値する現存を手に入れようとする義務』である」

著者は、「祈りの起源は、ここに、つまり死者への礼拝にある。それは、『愛に従った瞑想、賢く、正しく、善であったものだけを見つけ直し、その他は忘れるために為される瞑想』である。このような祈りを通して、死せる者は浄化され、私たちのなかに入り込み、蘇って私たちを支えてくれる」として、さらに以下のように述べています。

「そう、私たちの口から出る死者たちへの称賛、愛惜、尊崇の言葉は、いつも私たち自身を、現にある以上の者にする。これは、人間が生きる上で、一番重要な、しかも幸福をもたらす思想ではないか。死者たちへの真面目な、愛ある称賛によって私たちが生きる時、造り出されているものは、愚かな幻影ではない、私たちにはぜひとも必要な『人間のモデル』(アラン)というものなのだ。変身した死者たちは、必ず蘇ってその制作に応え、協力してくれる。その意味で、死者への礼拝は、死や病の最も有効で、力強い否定となることもできる。最後に、アランはこう言っている。『死者は生者のために祈っている、このことを理解しなくてはならない』と」

「愛読が死者への礼拝となること」として、著者は以下のように述べています。

「アランがほんとうに愛読した本は、多かれ少なかれ、古典となったもの、遠い死者を書き手とするものである。私たちのなかに古典が生まれ、生き続ける力は、あるいはその理由は、いつも沈黙している。研究者と呼ばれる人たちの学者ぶった口上などとはまったく無関係に、沈黙して在る。『パイドロス』は、『方法序説』は、なぜ古典となったのか、ほんとうは、誰にもその理由を合理的に説明し終えることなどできない。できるならば、古典ではない。アランにはその信念があり、その信念によって、彼は古典を愛する。そういう読者に対してだけ、古典は、その内側からしか開かない扉を開く。愛読者に対してのみ開かれる扉が、開くのだ」

続けて、著者は以下のように述べます。

「そう考えれば、祈りの起源である『死者への礼拝』に日頃から馴染むことは、優れた愛読者となるための、不可欠の基礎訓練だということになろう。智慧ある『死者への礼拝』から、愛読者の道へと進むことは、まったく自然な階梯である。このような場合には、本は『死者への礼拝』を行なうための、これ以上ないありがたい道具になる。なにしろ、相手は遠い死者である。会って話をするというわけには決していかない。このことが、むしろ有利な条件となる。有利な条件となるように生きよ、というのが、アランの説いたところなのだ」

『あらゆる本が面白く読める方法』(三五館)

『あらゆる本が面白く読める方法』(三五館)

読書には死者と生者との交流という側面があることは、わたしも以前から気づいていました。拙著『あらゆる本が面白く読める方法』(三五館)でも述べましたが、わたしは読書は交霊術であると思っています。わたしは芥川龍之介、谷崎潤一郎、三島由紀夫などが好きなのですが、既に亡くなっている作家ばかりです。古典というのは、それを書いた人は総て亡くなっている人です。亡くなった人の言葉に触れるというのは、死者と交流しているわけです。読書は交霊術と言っても良いと思うのです。そして、読書でこの世にいない死者の言葉に触れる行為には、自分もいつかあちらの世界に行くのだということを、自然と受け入れていく力があると思います。しかし、愛読という行為が「死者への礼拝」であることまでは気づきませんでした。目から鱗が落ちた思いです。

たしかに、わが最大の愛読書である『論語』を読むとき、わたしは孔子という死者を礼拝していると言えるでしょう。『論語』といえば、「『最上至極宇宙第一』の本を読む」として、著者は以下のように述べています。

「たとえば、『論語』に勝る智慧は、人間のなかには生まれようがない、とする考え方だってある。そう考える人にとっては、『論語』の訓詁注釈に明け暮れることは、生涯を賭して悔いない叡智の学問だろう。なぜ、そんな考えを持つ人が、次から次へと出て来るのか。『論語』の不思議はそこにあり、その不思議に出会うことができるのは、無私な愛読を行なえる人だけである。また、その不思議が愛読のうちに明視できる人の烈しい喜びを、生きることへの確固とした信念を、どんな理屈も奪い取れはしない。

江戸時代前期に、伊藤仁斎(1627~1705)という、京都の町中で私塾を営んで、独立独歩の道を歩いた儒学者がいた。この人の学問は、『論語』『孟子』の徹底した愛読に尽きると言ってもいい。どれくらい徹底していたかというと、たとえば自著『論語古義』の草稿と見られる文章の冒頭に、『論語』を指して『最上至極宇宙第一』と書いては消し、消しては書くくらい(私はその草稿を見たわけではないが)徹底していた」

著者は、「『古義学』という新しい生き方」として、以下のように述べています。

「伊藤仁斎が世間に向けて掲げた『古義学』とは、どんな理論体系でもない、『論語』『孟子』の原文にどこまでも還ろうとする、ひとつの烈しい理想にほかならなかった。その理想を、愛読者の志と言ってもいい。愛読への尽きることのない信だと言ってもいい。それは、学問というよりは、愛読という行為の内で発明された、喜びに溢れる生き方そのものだった」

第四章「愛読に生きよ」では、「古文辞学」として、荻生徂徠を取り上げた著者は以下のように述べます。

「荻生徂徠もまた、江戸期の学問界を支配した宋学、朱子学を、原典愛読の道ひと筋によって打ち破ろうとした『豪杰』だった。徂徠が最も重んじた原典は、古代中国の7人の『先王』たち、堯、舜、禹(夏王朝の創始者)、湯(殷王朝の創始者)、文王(殷末の周の王。武王の父)、武王(周王朝の創始者)、周公が政治に用い、遺した『詩経』『書経』『礼記』『楽経』『易経』『春秋』のいわゆる『六経』であった。これら7人の先王に、徂徠は『聖人』と呼ばれる絶対的な精神の特権を与える。『六経』を選定、編纂し、聖典として広めた孔子は、王ではなかったが、その功績によって特別に8人目の『聖人』とされた」

『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)

『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)

「聖人」はわたしの追っているテーマの1つです。すでに『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)という著書がありますが、いずれ『聖人論』という大部の書をまとめたいと考えています。著者は荻生徂徠の聖人についての考え方を以下のように紹介します。

「徂徠の信念では、聖人とは言語の働きによって、混沌たるこの世界に始原の秩序を、『道』を敷いた人たちのことである。だから、『道』とは、そのまま聖人の『古文辞』を指すものと考えなくてはならない。聖人の『古文辞』は、『天下国家を修候仕様』を直接に示した『道』なのだ。言語の働きから、このような『道』を作為した人たちこそが聖人なのであって、彼らは、たったの7人しかいない、というわけである」

「愛読」という学問の道において、伊藤仁斎と荻生徂徠はつながっています。著者は以下のように述べています。

「徂徠が仁斎から受け継いだものは、愛読の方法、いや方法というよりは、愛読によって生きる態勢であろう。彼らは、その態勢を『豪傑』の姿と呼んだ。徂徠は、『語孟字義』を読んで、仁斎の体内を流れるのは、まさしく孔子、孟子の人格の血そのもの、と観じたに違いない。言い換えれば、古聖人から真っ直ぐに孔子、孟子を通り、ついに仁斎へと流れくるひとつの魂の系譜をつかみ取ったのである。系譜をつかみ取らせたものは、孤独な愛読者の何ものも懼れることのない誠実だったと言っていい」

また、「道の学問」として、著者はこう述べます。

「『道の学問』とは、何だろう。最も簡単に言えば、人はいかに生きるべきかを知る学問である。諸君が納得しようがしましが、自分は固くそう信じ、生涯かけて『古事記』をただ一心に訓み解いて、『古事記伝』を書き続けた。まったく怠らず、その業に励んできた。そうさせたものは、『道の学問』を『主』として揺るがない、この身ひとつの『志』であった。そう言うしかない」

その「道の学問」を志したのが国学者の本居宣長でした。

「『道の学問』あるいは『道の事』への宣長の志は、仁斎、徂徠が儒学を通してつかみ直した精神の系譜を、直接に受け継いだものだと言っていい。厄介なのは、国学の対象である神物語も古歌も、『論語』とは違い、『道』には程遠いもの、それとは一向に無関係なものであるかのように見えることだ」

「終わりの言葉」の冒頭を、著者はこう書きだしています。

「プラトンから始まって、宣長の話で終わるこの本は、ごく大まかに言って、ふたつのことを書いている。ひとつは、文字に書かれたものを軽々しく信じるまい、ということであり、もうひとつは、書かれたものへの軽信から私たちが常に免れているための手だては、すぐれた本を愛読するしかない、ということである。どちらも当たり前のことのようだが、ふたつが同時にできている人は、なかなかいない」

著者によれば、人間種に与えられた言葉という神秘不可思議なものは、死んだ人々との縦のつながりをいつも保証してくれているといいます。死んだお婆さんについての話を母親から聞くとき、聞いた人の心はお婆さんの魂のなかに飛んで行き、そこで対話を始めるというのです。言葉で過去を遡るたびは、こうしてどこまでも伸びていくとして、著者は以下のように述べるのでした。

「書物がこうした伝承を引き受けてくれる時、私たちが持ちうる縦のつながりは、限りなく富んだものになる。私たちひとりひとりの自己発見は、人類に与えられた魂の持続と創造とに、そのまま溶け込んでいけるものになる。この意味で、信じてやまない愛読書を独り持つとは、人類の魂を継ぐ行為なのである」

当ブログを読んで下さっている方ならおわかりでしょうが、わたしは「供養」あるいは「読書」という営みに異常なまでの強い関心を抱いています。両者の関連性について深く考えたことはありませんでしたが、本書を読んで、愛読という行為が「死者への礼拝」であり、ひいては「人類の魂の継承」であることを悟りました。いわゆる読書法や読書術の本といえば、「速読」とか「遅読」とか「多読」といった視点から語られることが多いですが、もっと崇高でもっと深い「愛読」という方法があるのです。