- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1791 小説・詩歌 『ブッチャーズ・クロッシング』 ジョン・ウィリアムズ、布施由紀子訳(作品社)

2019.11.16

『ブッチャーズ・クロッシング』ジョン・ウィリアムズ、布施由紀子訳(作品社)を読みました。一条真也の読書館『ストーナー』で紹介した小説は著者の第3作目でしたが、第2作目が本書です。『ストーナー』が静の名作なら、こちらは動の名作。豊かな自然描写と鋭い人間観察、そして「人間が生きること」の意味を問う物語に深い感銘を受けました。

著者のジョン・ウィリアムズ(John Edward Williams)は1922年8月29日、テキサス州クラークスヴィル生まれ。第二次世界大戦中の1942年に米国陸軍航空軍(のちの空軍)に入隊し、1945年まで中国、ビルマ、インドで任務につきます。1948年に初の小説、Nothing But the Nightが、1949年には初の詩集、The Broken Landscapeが、いずれもスワロープレス社から刊行されました。1960年には第2作目の小説、Butcher’s Crossingをマクミラン社から出版。また、デンヴァー大学で文学を専攻し、学士課程と修士課程を修めたのち、ミズーリ大学で博士号を取得しました。1954年にデンヴァー大学へ戻り、以降同大学で30年にわたって文学と文章技法の指導にあたります。1963年には特別研究奨学金を受けてオックスフォード大学に留学し、さらにそこでロックフェラー財団の奨学金を得て、イタリアへ研究調査旅行に出かけました。1965年、第3作目の小説、STONERを出版。1972年に出版された最後の小説、Augustusは、このときの取材をもとに書かれた作品で、翌年に全米図書賞を受賞しました。1994年3月4日、アーカンソー州フェイエットヴィルで逝去。

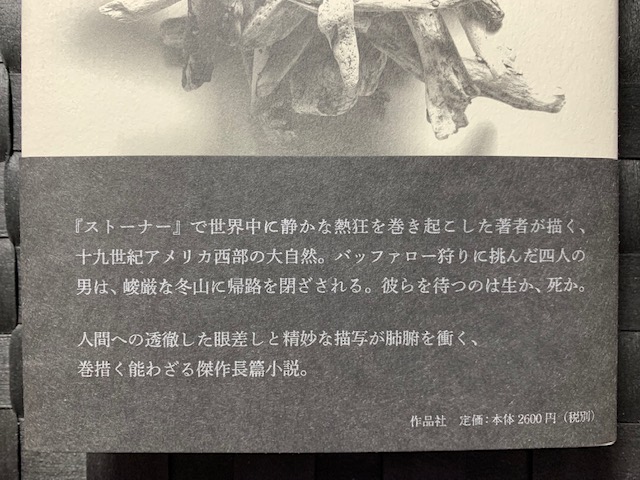

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、以下のように書かれています。

「『ストーナー』で世界中に静かな熱狂を巻き起こした著者が描く、十九世紀後半アメリカ西部の大自然。バッファロー狩りに挑んだ四人の男は、峻厳な冬山に帰路を閉ざされる。彼らを待つのは生か、死か。人間への透徹した眼差しと精妙な描写が肺腑を衝く、巻措く能わざる傑作長篇小説」

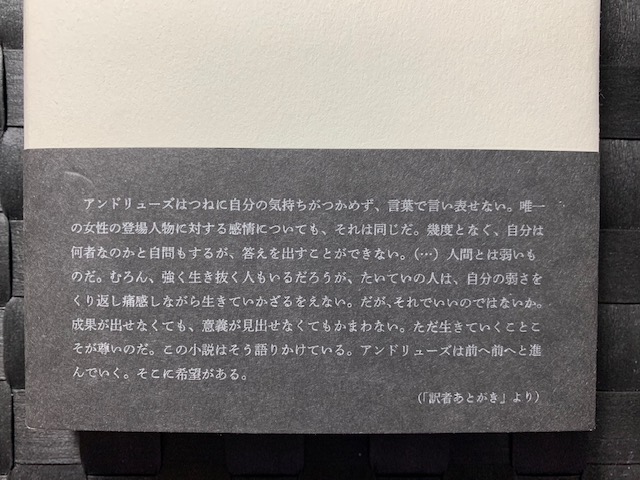

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、以下のように書かれています。

「アンドリューズはつねに自分の気持ちがつかめず、言葉で言い表せない。唯一の女性の登場人物に対する感情についても、それは同じだ。幾度となく、自分は何者なのかと自問もするが、答えを出すことができない。(……)人間とは弱いものだ。むろん、強く生き抜く人もいるだろうが、たいていの人は、自分の弱さをくり返し痛感しながら生きていかざるをえない。だが、それでいいのではないか。成果が出せなくても、意義が見出せなくてもかまわない。ただ生きていくことこそが尊いのだ。この小説はそう語りかけている。アンドリューズは前へ前へと進んでいく。そこに希望がある。(「訳者あとがき」より)」

1873年、ボストン生まれの23歳の青年ウィル・アンドリュースは、辺境の地であるカンザス州のブッチャーズ・クロッシングを訪れます。アンドリュースはユニテリアン派教会の在俗司祭の息子として裕福な家庭に育ち、ハーバード大学に在学していましたが、思想家にして詩人であるラルフ・ウォルドー・エマソンの講演を聴いて、彼の自然観に共鳴し、自然の中に身を置く生活に憧れるのでした。

エマソンについては、一条真也の読書館『エマソン運命を味方にする人生論』で詳しく紹介しました。著者の渡部昇一氏は「エマソンという人を一言で表わすならば、カントの出現によって忘れられた『哲学者とは懸命に生きることだ』というソクラテス以来の伝統を受け継ぎ、『いかに生きるか』をいつも考え、それを実践してきた哲学者だったといえるのではないかと思います」とも述べています。ちなみにエマソンは自分の師として、ギリシャの哲学者ソクラテス、プラトン、ミラノでマニ教からキリスト教へ改宗し『告白録』を書いたアウグスティヌス、それからルソーの名をあげているそうです。

エマソンの思想において、「すべてはつながっている」という考え方が重要とされています。その考え方は、ある出来事がきっかけとなってエマソンの中に宿りました。渡部氏は、次のように述べています。

「その出来事はヨーロッパ旅行中に起こりました。パリのジャルダン・デュ・パレロワイヤルという植物園で、偶然にサソリを見つけたエマソンは、突然、『こういう動物とも自分はつながっている』という直感を得たのです。この直感からエマソンは、神を本当に知るためには『他人の意見は重要ではない』『バイブルも必要ない』と考えるようになります。自分の魂を探索すれば、それはすべての生物、宇宙とつながっているからというのです。この出来事をきっかけに、大変な読書家であったエマソンが、本すら必要がないというようになるのです」

『ブッチャーズ・クロッシング』を訳した布施由紀子氏は「訳者あとがき」で、以下のように述べています。

「柴崎文一著『アメリカ自然思想の源流――フロントカントリーとバックカントリー』(明治大学出版会)によれば、現代のアメリカでは、人里に隣接した自然を「フロントカントリー」、厳しい原生自然を「バックカントリー」と呼ぶのが一般的だという。アンドリューズに感銘を与えたエマソンは、前者のフロントカントリーで『自己の存在の根源を、何ものにも妨げられることなく見透かす』体験をし、そこで自然を造り出した神との一体感を感じて、『自分は神であるとさえ言うことができる』境地にいたったのだ。もちろん、そんな彼にとって自然は『人間がその前で恐れおののき、自己の卑小さと、非力さを徹底的に思い知らされる脅威の対象ではない』(以上、引用はすべて同書より)。むしろ理性によって征服されるべき対象だった。しかし彼が『自然』と呼んだものは、古来、人間がある程度管理してきたフロントカントリーだったのだ。アンドリューズはそんなこととはつゆ知らず、自分もエマソンの語る境地に達したいと願い、バックカントリーに飛び込んでしまうのである」

アンドリューズは仲間を募り、自らの出費で毛皮を求めるバッファロー狩りの旅に乗り出します。仲間とは、バッファロー狩りの名人であるミラー、粗野な皮剥ぎ職人のシュナイダー、凍傷のため片腕となったキャンプ係のチャーリー・ホッジの3人です。しかし、彼ら4人を待っていたのは、想像をはるかに超えた厳しく過酷な現実でした。バッファローの大群に遭遇するものの、それまでは干ばつと渇きにとことん苦しみ、バッファロー狩りをした後は厳寒の雪中に閉じ込めらてしまいます。

ジョン・ウィリアムズの文章は読んでいて切なくなるほど魅力的で(訳者の力量も大きいですが)、人間の感情の機微を見事に描き出します。たとえば、ブッチャーズ・クロッシングの美しい娼婦フランシーンに好意を抱かれたアンドリューズは、彼女の部屋でベッドを共にします。それはフランシーンのビジネスとしてではなく、無料の自由恋愛の営みとして、です。そのときの出来事が以下のように描かれています。

アンドリューズは少し身を離し、彼女のやわらかいふっくらした体を見ようとした。それはベルベットのように彼に吸いつき、ごく自然にしっくりと抱かれていた。フランシーンの顔には、まるで眠っているような安らぎがあった。アンドリューズは美しいと思った。だがふいに、シュナイダーが酒場で口にした言葉を思い出した。セントルイスを出て以来、あんなに見てくれのいい娼婦は見たことがない、という言葉を。フランシーンの顔が変わって見えた。どこがどうちがって見えるのかはわからなかった。ただ、いま自分が目にしているこの顔を、よその男たちも見たのだという事実を思い起こしてしまった。ほかの男もこの濡れた唇にキスをし、自分がいま聞いているこの声を聞き、顔にかかるこの吐息を感じたのだ。ひとりが金を払ってそそくさと出ていくと、また次の男がやってきて、そのあとには、また次の客が来て……。そう思ったら、突然、理不尽にも、何百人もの男があとからあとからひとつの部屋に入っては出ていく光景が目に浮かんだ。急に気が滅入ってきて、アンドリューズは彼女に背を向け、そばを離れた。(『ブッチャーズ・クロッシング』P.76)

バッファロー狩りの旅に出て、しばらくすると、干ばつで水が不足します。馬も牛も弱り、アンドリューズたち一行は飲み水がない中を必死で前進します。シュナイダーは「ミラーの見込みが甘いからだ」と言って非難し、チームの雰囲気は悪くなりますが、ついに水に遭遇したときの描写は感動的です。

夜が明けてまもなく、水が見つかった。

のちにアンドリューズは夢の記憶をさぐるようにして、近くに水があることを示す最初の徴候に気づいたときのことを思い出した。東から射す早暁の光の中で、ミラーが鼻をくんくん鳴らし、警戒する動物のように頭を上げた。それから、そのままの姿勢で緊張をみなぎらせつつ、傍目にはほとんど見えないほどかすかに、北の方角へ馬首をめぐらした。すぐに手綱を引き、もっとはっきりと北に向けたので、チャーリー・ホージが荷車を降りて牛たちをつつき、ミラーの馬のほうへ追い立てなければならなかった。すると、東の地平線上に、太陽の縁がわずかにのぞいた。アンドリューズは自分の馬が震えだしたことに気がついた。ミラーの馬も、いらだたしげに身をこわばらせて、耳をぴんと立てている。ミラーは手綱を引き絞っていた。やがて彼が鞍の上で体をひねり、背後の男たちのほうを向いた。その顔にやわらかい黄色の光が降り注ぎ、ひびわれた唇――腫れた傷口からかすかに血がにじんでいた――が開いて、不気味な笑みを浮かべた。(『ブッチャーズ・クロッシング』P.122)

ミラーはかつてコロラド準州の山の中で、前人未到の隠れ谷に迷い込み、そこで五千頭ものバッファローに遭遇したとアンドリューズに話します。おそらくいまもまだ誰にも見つかっていないはずだというミラーの話にアンドリューズは心を動かされ、もしミラーがそこへ猟に行くのなら、そして自分を連れていってくれるなら、旅の費用を全額負担しようと申し出て、即座に合意したのでした。苦難続きの一行の旅でしたが、ついにバッファローの大群に遭遇する日がやって来ます。

ミラーがはっとして、アンドリューズの腕に手を置いた。「見ろ!」と、南西の方角を指さした。向かい側の山の、濃緑色の松に覆われた斜面の下方で、何か黒いものが動いた。アンドリューズは目を凝らした。塊の端のほうからかすかに波打ち、やがて隠れた水の動きにかき乱される湖面のように、塊全体が震えだした。遠くて小さな染みのようにしか見えないが、長さは1マイル以上、幅は半マイル近くありそうだ。

「バッファローだ」未来がささやいた。

「すごい……」アンドリューズはつぶやいた。

「何頭くらいいるんだろう」

「二、三千頭だろう。もっといるかもいれん。この谷はいくつもの山のあいだを縫って続いている。だからここからは、ほんの少ししか見えない。ずっと先にあるかは、行ってみないことにはわからんのだ」(『ブッチャーズ・クロッシング』P.140~141)

バッファローの大群を、ミラーは夢中で殺します。それこそ1頭残らず、すべてを殺戮しようとします。その姿はあまりにも凄まじく、読者はそこにアメリカの負の一面を見たような気になります。つまり、バッファローとはネイティブ・インディアンや、ベトナム兵や、広島や長崎の日本人のメタファーではないかということです。ミラーの狂気じみたバッファロー狩りに強い嫌悪感を抱いたアンドリューズはその場から走って逃げるのでした。

眠りが訪れるまでの時間に、アンドリューズは、あの夜ブッチャーズ・クロッシングでフランシーンに背を向けたことと、昼間にここコロラド準州のロッキーの山中で腑(はらわた)を抜かれたバッファローに背を向けたこととのあいだに、わずかなつながりを見出した。彼がバッファローから逃げ出したのは、血やにおいやこぼれ落ちた内臓のせいで、女々しい吐き気をおぼえたからではない。気分が悪くなって背を向けたのは、あのバッファローを見て衝撃を受けたからだ。ほんの少し前まで、誇り高く、高貴で、生命の尊厳に満ちていたものが、硬直してなす術もなく、動かぬ細長い肉塊となって、自己――あるいはアンドリューズが自己だと認識するもの――を奪われ、不気味に、あざけるように、彼の目の前に吊るされ、揺れていたからだった。あれは、バッファロー自身ではない。あるいは、彼が思っていたような、 “自己”ではなかった。あの自己は殺されたのだ。それにより、彼は自分の内にある何かが破壊されたのを感じたが、その事実に向きあうことができなかった。だから背を向けたのだった。(『ブッチャーズ・クロッシング』P.182)

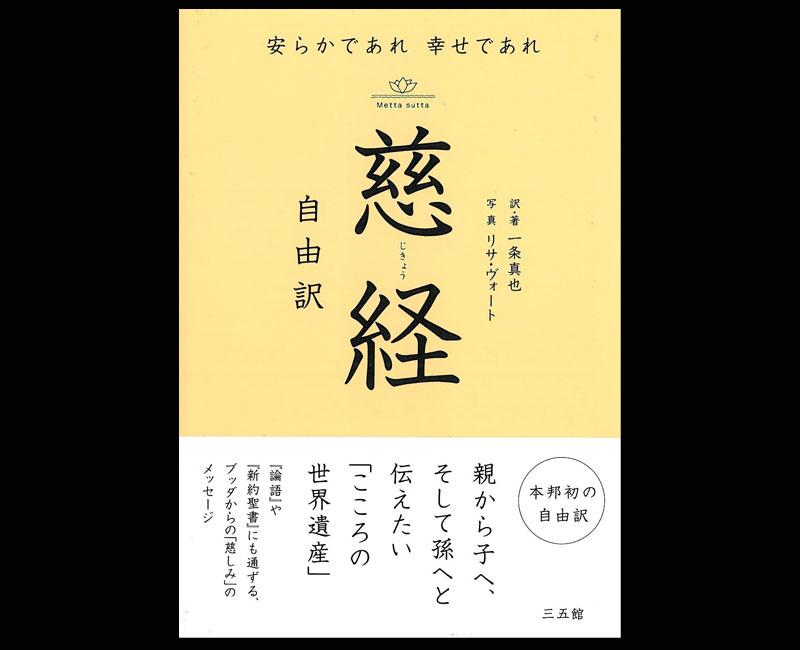

いかがですか、少しだけ本文を紹介しましたが、この小説の凄さがおわかりになるのではないでしょうか。バッファロー狩りの場面は延々と続くのでここでは紹介できませんが、メルヴィルの『白鯨』やヘミングウェイの『老人と海』のような迫力があり、その意味ではアメリカ文学らしい作品なのかもしれません。しかしながら、バッファロー狩りの後の虚無感は『白鯨』や『老人の海』の比ではなく、わたしは仏教の香りさえ嗅ぎました。特に、仏教の開祖であるブッダの本心が最もシンプルに、そしてダイレクトに語られている、最古にして最重要であるお経である「慈経」(メッタ・スッタ)のメッセージを思い出しました。

『慈経 自由訳』(三五館)

『慈経 自由訳』(三五館)

「ブッダの慈しみは、愛をも超える」と言った人がいましたが、仏教における「慈」の心は人間のみならず、あらゆる生きとし生けるものへと注がれます。生命のつながりを洞察したブッダは、人間が浄らかな高い心を得るために、すべての生命の安楽を念じる「慈しみ」の心を最重視しました。そして、すべての人にある「慈しみ」の心を育てるために「慈経」の教えを残しました。そこには、「すべての生きとし生けるものは、すこやかであり、危険がなく、心安らかに幸せでありますように」と念じるブッダの願いが満ちています。『ストーナー』に感じる無常観が「般若心経」を連想させるならば、『ブッチャーズ・クロッシング』には「慈経」のメッセージを感じます。ウィル・アンドリューズはエマソンの影響を受けましたが、ジョン・ウィリアムズはブッダの影響を受けているように思えてなりません。