- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2019.11.22

『謎とき『風と共に去りぬ』』鴻巣友季子著(新潮選書)を読みました。「矛盾と葛藤にみちた世界文学」というサブタイトルがついています。著者は1963年、東京生まれ。翻訳家、文芸評論家。英語圏の現代文学の紹介と共に古典新訳にも力を注ぎ、『風と共に去りぬ』(全5巻、新潮文庫)の他、エミリー・ブロンテ『嵐が丘』(同)、ヴァージニア・ウルフ『灯台へ』(『世界文学全集2-01』河出書房新社)の新訳も手がける。他訳書に、J・M・クッツェー『恥辱』『イエスの幼子時代』(ともに早川書房)など多数。『熟成する物語たち』(新潮社)、『全身翻訳家』『翻訳ってなんだろう? あの名作を訳してみる』(ともに筑摩書房)など翻訳に関する著書も多いです。

『謎とき『風と共に去りぬ』』鴻巣友季子著(新潮選書)を読みました。「矛盾と葛藤にみちた世界文学」というサブタイトルがついています。著者は1963年、東京生まれ。翻訳家、文芸評論家。英語圏の現代文学の紹介と共に古典新訳にも力を注ぎ、『風と共に去りぬ』(全5巻、新潮文庫)の他、エミリー・ブロンテ『嵐が丘』(同)、ヴァージニア・ウルフ『灯台へ』(『世界文学全集2-01』河出書房新社)の新訳も手がける。他訳書に、J・M・クッツェー『恥辱』『イエスの幼子時代』(ともに早川書房)など多数。『熟成する物語たち』(新潮社)、『全身翻訳家』『翻訳ってなんだろう? あの名作を訳してみる』(ともに筑摩書房)など翻訳に関する著書も多いです。

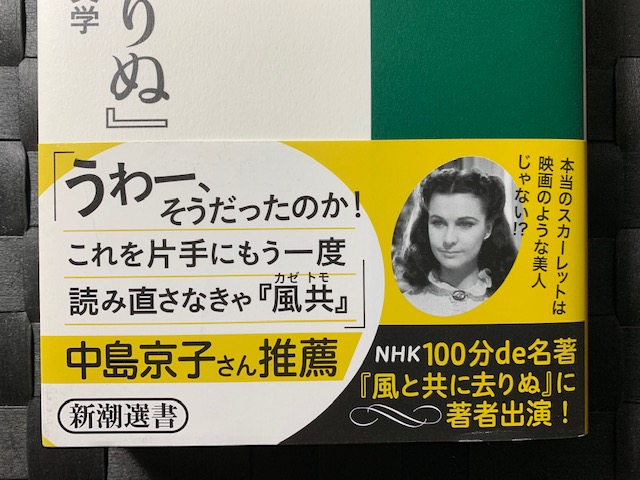

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、映画「風と共に去りぬ」で主役のスカーレット・オハラを演じた女優ヴィヴィアン・リーの顔写真とともに「本当のスカーレットは映画のような美人じゃない!?」と書かれ、「うわー、そうだったのか!これを片手にもう一度読み直さなきゃ『風共』」(中島京子さん推薦)、「NHK100分de名著『風と共に去りぬ』に著者出演!」と書かれています。

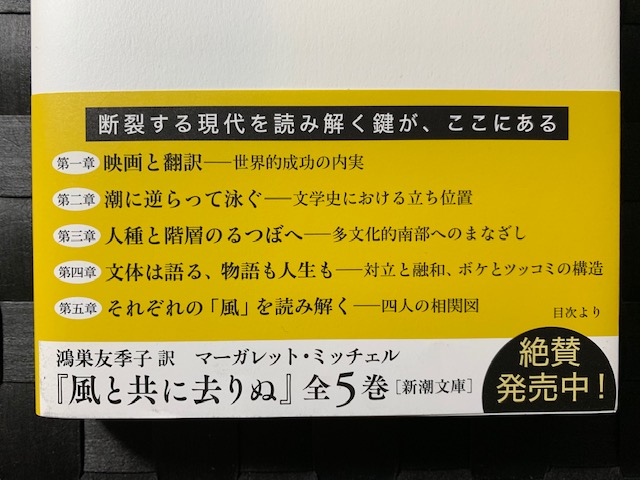

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、カバー裏表紙には、「それは時代の先端にして、生まれながらの古典だった。」として、以下の内容紹介があります。

「前衛的でときにラディカルな文体戦略を駆使して描かれたのは、分裂と融和、衝突と和解、否定と肯定、ボケとツッコミから成る「壮大な矛盾のかたまり」であった。『風と共に去りぬ』を新たに翻訳した著者ならではの精緻なテクスト批評に、作者ミッチェルとその一族のたどった道のりを重ね合わせ、現代をも照射する古典名作の『読み』を切り拓く画期的論考」

本書の「目次」は、以下の通りです。

「はじめに」

『風と共に去りぬ』あらすじ

第一章 映画と翻訳

――世界的成功の内実

1 原作と映画の奇跡的な関係

2 日本語への翻訳最初期

第二章 潮に逆らって泳ぐ

――文学史における立ち位置

1 萌えの文学とキャラ小説

2 マーガレット・ミッチェルはどこにいる?

3 前衛と伝統の小説技法 キャラクター造り

補遺:スカーレットのモデルたち 南軍兵士妻の実体験記

第三章 人種と階層のるつぼへ

――多文化的南部へのまなざし

1 『風と共に去りぬ』の生みだした多様性

2 数々の多岐の道がここに至る

3 クー・クラックス・クランをめぐる猿芝居

第四章 文体は語る、物語も人生も

――対立と融和、ボケとツッコミの構造

1 映画の成功とジレンマ

2 「なにが書かれているのか」ではなく「どう描かれているか」

3 最大の謎――ビッチ型ヒロインはなぜ嫌われないのか?

第五章 それぞれの「風」を読み解く

――四人の相関図

1 パンジー・ハミルトンの奇妙な消失

2 黒のヒロイン、聖愚者メラニー・ウィルクスの闇

3 アシュリ・ウィルクスの名誉と性欲

4 仮面道化師レット・バトラーの悲哀

5 切断された相関図

「おわりに」

「註」「主要参考文献」「謝辞」

わたしは、小学6年生のときに『風と共に去りぬ』と出合いました。本よりも映画との出合いのほうが先で、1975年10月にテレビの「水曜ロードショー」で2週にわたって放映された「風と共に去りぬ」を観たのです。たしか、新聞のテレビ欄を見ていた母が「テレビで『風と共に去りぬ』が放送される。すごいね!」と言っていた記憶があります。普段は夜遅くまでテレビを観ることは許されないのに、その日の夜は母と一緒に「風と共に去りぬ」を観たのでした。主役のスカーレット・オハラを演じたヴィヴィアン・リーの美しさに子ども心に一目惚れしたわたしは、「将来、この人に似た女性と結婚したい!」と思いました。

すっかり「風と共に去りぬ」とヴィヴィアン・リーの虜になってしまったわたしは、少しでも関連情報を得たくて、「スクリーン」や「ロードショー」といった映画雑誌の定期購読を始めました。映画音楽のLPの全集なども買いましたね。そして、雑誌で紹介されているブロマイドやスチール写真の通販を買い求め、ついにはレット・バトラー(クラーク・ゲーブル)とスカーレットが抱き合っている巨大パネルを購入して勉強部屋に飾っていました。ずいぶんマセた小学生でしたが、このパネル、なんとわたしが結婚したしたときに寝室にも飾ったのです。幼かった長女がその写真を見て、「パパとママ」と言っていたことが思い出されます。わたしの妻が本当にヴィヴィアン・リーに似ていたかどうかは秘密です。(笑)

「サンデー毎日」2016年10月9日号

「サンデー毎日」2016年10月9日号

さて、「水曜ロードショー」では、ヴィヴィアン・リーの吹き替えを栗原小巻さんが担当したが、ラストシーンの「明日に希望を託して」というセリフが子ども心に深く残りました。原作では”Tomorrow is another day.”というセリフですが、訳書では「明日は明日の風が吹く」と訳していました。それをテレビでは「明日に希望を託して」というセリフに変えて、栗原さんが力強く言い放ったのです。わたしは非常に感動し、わが座右の銘となったのでした。「風と共に去りぬ」をリアルタイムで上映した小倉昭和館の77周年祝賀会で、栗原小巻さんにお会いしました。わたしは、栗原さんに少年時代の感動のお礼を申し上げました。栗原さんは、とても喜んで下さいました。

テレビで映画「風と共に去りぬ」を観た後、マーガレット・ミッチェルの原作小説も買いました。小倉の金山堂書店(現在は「資さんうどん」の場所にありました)で河出書房新社から出ていたソフトカバーの3巻本を買いました。表紙にはヴィヴィアン・リー演じるスカーレットの写真をはじめ、映画のスチール写真が使われていました。戦後翻訳界の第一人者であった大久保康雄の訳でしたが、やはり小学生には難しく苦戦しました。それでも、1カ月くらいかけて3巻本を読破した記憶があります。海外文学の長編を読み通したのも、それが初体験だったと思います。

ここからは原題の”Gone With The Wind”にならって、『風と共に去りぬ』をGWTWと表記します。最近、本書の著者である鴻巣友季子氏が数年前にGWTWを新たに翻訳されたことを知りました。新潮文庫から全5巻で刊行されていますが、岩波文庫からも荒このみ氏の新訳が全6巻で刊行されました。大久保訳でしかGWTWを読んでいない世代からすれば隔世の感がありますが、海外文学の翻訳とはアップデートされるべきなのかもしれません。本書は、そのGWTWを翻訳した当人から見たGWTW論です。

「はじめに」で、著者は「いまから十年近く前、この大長編の新訳にとりかかったとたん、同作の文体の巧緻なたくらみ、大胆な話法の切り替え、微妙な心裏の表出方法、『声』の複雑な多重性などに気がつき、驚いた」と書いています。GWTWは無類のページターナーとして知られていますが、一般に若い作家が勢いにまかせて書きあげたように思われがちです。しかし、実際には10年の歳月をかけて、何度もリライトを繰り返しながら仕上げられています。

GWTWには、その歴史的背景や社会的意義を掘りさげる研究は豊富にあるものの、それに比すれば、テクストそのものを分析するテクスト批評は圧倒的に少ないことを指摘し、著者は以下のように述べます。

「要は、『なにが書かれているか』はぞんぶんに説かれてきたが、『どのように描かれているか』はあまり論じられてこなかったのではないか。それは本作が読み解かれるべき”文学作品”とみなされてこなかったせいもあるだろう。しかし、高尚な”文学作品”と思わせないこと、読者をテクスト分析などに向かわせないこと、それらも作者ミッチェルの戦略のうちだったのである」

本書で、作者は以下のような「謎」に挑みます。

たとえば、大きな謎では、

・本作はなぜ歴史的ベストセラーになり得たのか?

・この一大長編を一気に読ませる原動力と駆動力はどこにあるのか?

・本作の”萌え感”はどこから生まれるのか?

・魅力的なキャラクターたちはどのように作られたのか?

・性悪なヒロインが嫌われないのはなぜなのか?

・作者が人種差別組織のクー・クラックス・クランを登場させたのはなぜなのか?

・作者が人種差別主義者だという誤解は、この小説のどこから来るのか?

もっと具体的な謎としては、

・なぜスカーレット・オハラはまずハミルトン青年と結婚するのか?

・なぜアシュリ・ウィルクスはメラニー・ハミルトンを妻に選んだのか?

・レット・バトラーが初対面のメラニーの瞳に見たものはなんだったのか?

・レット・バトラーが唐突にスカーレットを”捨てて”入隊するのはなぜなのか?

・アシュリはなぜ自分の妻を”恋人”のスカーレットに託したのか?

・メラニーは夫とスカーレットの関係を知っていたのか?

著者にとって、GWTWを新訳することは、これまでに著者自身が抱いていた数々の偏見や先入観を払拭し、この古典名作にまったく新たな世界観をもつことでした。著者は「それは衝撃的な読書体験だった」と告白しています。

第一章「映画と翻訳」の1「原作と映画の奇跡的な関係」では、「スカーレットの意外なルックスとは?」として、著者は以下のように書いています。

「出だしの一文を見ると、いきなり、『スカーレット・オハラは美人ではない』と明記されている。リーのヒロイン像は小学校6年生で初めて目にして以来、わたしの脳裏を離れたことはないから、翻訳していてもつねに美しいスカーレットが浮かんできて困ったが、なんとかその像を振り払い、原作にあるがままの姿と向かい合おう」

原作小説では、スカーレットのルックスはどうだったのか。著者は、「容姿に関して総合すると、背は低めで、吊り目で、スクエア・ジョー、首は猪首気味で(ふっくらし)、腕はむっちりしていて、バストは年齢にしては並外れて大きいが、ウエストは恐ろしく細く、脚が美しい。正統派美人ではないが、人を惹きつける――まとめて言えば、『コンパクトグラマーできつめの顔立ちの魅力的な女の子』といったところではないだろうか。映画でだいぶ美化されている感は否めない」

「目に見えない原作と映画の違い」としては、著者は本質的な違いが3つあると指摘します。①原作は心理小説であること。②原作はアンチ・ロマンス、アンチ・クライマックスの小説であること。③原作での主軸はスカーレットとアシュリやレットとの関係だけでなく、スカーレットとメラニーの複雑な友情関係にもあること。以上です。

2「日本語での翻訳最初期」では、「”Tomorrow is another day.”はネガティヴ・シンキング?」として、わたしが小学6年生のときに感動したGWTWの最後のセリフが以下のように取り上げられます。

「Tomorrow is another day.はもともと16世紀前半まで起源を遡る諺のようなもので、原型は Tomorrow is a new day.だった。スカーレット・オハラの『口癖』であり、彼女は絶体絶命のピンチに陥るたびに、これを『おまじない』のように唱える。そう、口癖なので、むしろラストシーンらしい華々しい決め台詞的な訳語は似合わない。なのに、つい決め台詞らしく訳してしまうのは、いろいろな要素が関係しているだろう。全編を単独で訳すか、一貫したポリシーをもってチェックしないかぎり、このシンプルな台詞がヒロインの口癖だと気づきにくいのだと思う。同様に、レット・バトラーの有名な台詞”I don′t give a damn.”(どうでもいいね)も彼がよく使う言い回しである。これは、わたし自身も全編を訳してみて初めてわかったことだ」

“Tomorrow is another day.”について、さらに著者は以下のように述べています。

「スカーレットはこのおまじないを唱えて、何度となく危機を乗り越えていく。そのため、映画や舞台では『明日に希望を託しましょう』などと前向きに訳されたこともある。実際、16世紀に登場したこの英語の諺には、『今日うまく行かなくても明日には好転するかもしれない』という励ましがある。とはいえ、その根底には、むしろネガティヴなキリスト教的ニヒリズムがないだろうか? 日本語でネガティヴというと悪い意味にとられそうだが、『後ろ向き』『否定的』というより、『受動的』と訳したらいいだろうか」

ちなみに、このフレーズと同様の意味をもつ、、あるいはその下地と考えられている文言に、新約聖書「マタイ福音書」の6:34、Take therefore no thought for the morrow:for the morrow shall take thought for the things of itself.があります。「明日のことは思い悩むな。明日のことは明日が考える」という意味です。

第二章「潮に逆らって泳ぐ――文学史における立ち位置」の1「萌えの文学とキャラ小説」では、「萌えの源泉」として、著者は以下のように述べています。

「歴史的べストセラーにしてロングセラーであるGWTWとは、分裂と融和、衝突と和解、否定と肯定、ボケとツッコミから成る壮大な矛盾のかたまりである。しかも、作者のマーガレット・ミッチェルはそのテクストに、みずからの生の在り方を映しだした。こんんなに複雑な成り立ちの大長編が、よくぞこんなに多くの読者を得てきたものだと、本作の翻訳を経験したわたしは感動してしまう。読者を惹きつけてやまないこの大長編の主たる存在理由のひとつは、”萌え”である。GWTWの原文からは、『この場面をどうしてもこう描きたかった』という、作者のシンプルな再現欲求がひしひしと伝わってくるのである。ときめき、スリル、高揚、きゅんとする、あがる感じ。原文のもつさまざまな萌え感」

2「マーガレット・ミッチェルはどこにいる?」では、「モダニズム、ジャズエイジ、ロスト・ジェネレーション、南部の伝統文学――当時のいくつもの大きな潮流に逆らって、ミッチェルは果敢に泳ぎだした。のちに世紀の名作となる一大長編小説の荒野へと」と書かれ、3「前衛と伝統の小説技法 キャラクター造り」では、GWTHにはときにヴァージニア・ウルフもかくやというラディカルな文体が取り入れられていることが指摘され、「そうしたモダニズムの最先端をいくような文体を駆使しつつも、一方で、人々に親しみのある(しかし同時代作家が必死で手を切ろうとしていた)ヴィクトリア文学流のキャラクターと会話のテンプレートをも活用した。こうした絶妙なバランスによって、スタイリッシュでありながらリーダビリティの高い作品が生まれ、GWTWは爆発的に売れるベストセラーにして、長く読み継がれるロングセラーとなり得たのである。そう、GWTWは時代の先端であり、同時に生まれながらにして古典だったのだ」

第四章「文体は語る、物語も人生も」の3「最大の謎――ビッチ型ヒロインはなぜ嫌われないのか?」では、「容姿も性格もアウト!?」として、著者はこう述べています。

「GWTW最大の謎の1つは、スカーレット・オハラの魅力ということになるだろう。第一章でもふれたように、原作では、冒頭から『美人ではない』と書かれており、彼女の虜になる男性たちは、ひとえにその美貌に惹かれるのではない。『好きになってしまうと、彼女が不美人であることに気がまわらなくなる』そうなのだ。なら、気立てが良いのかというと、性格もかなりわるい。とくに物語の出だしは、なにこんなマイナス地点から始めなくてもいいのではないかと思うぐらい、良いところがない。読者の反応は必定だろう」

続いて、著者は以下のように述べています。

「利己主義、傲慢、甘ったれ、すぐに他人のものを欲しがる”略奪気質”、欲しくなったら容赦しない”肉食気質”(predatory natureと表現されている)、つねに自分が話の中心にいないと気が済まない”センター気質”。さらに、キリスト教徒としての信仰心も薄い。実際のところ、虚偽、不貞、略奪婚、殺人、盗み、ペテン、恐喝、”身売り”……と、手を染めていない悪事がないほどである。家庭でも、キッチンドリンカーで、アルコール依存症と言っていい状態になり、子どもをネグレクトする。ビルドゥングスロマンというよりピカレスクロマン(悪漢小説)に近い部分もある。まったく、この貪欲で自己中心的であこぎで無責任で意地の悪いヒロインは、なぜ嫌われないのだろうか? 彼女のこうした性質は物語の最後まで変わらないのだが、読んでいるうちに、『意外と憎めない』という印象になり、そのうち『なかなか好感がもてる』となり、いつしか『なんだか応援したくなる』と、読み手の心情が推移していくのであはないか」

さらに著者は、スカーレットがサバイバル能力と危機管理能力が抜群であると指摘し、以下のように述べます。

「針仕事は大雑把だが、畑仕事の腕は確かで、ビジネスセンスにも秀で、徹底したプラグマティストだ。自らの恋愛はもどかしいほど進展がないのと裏腹に、目の前の問題は次々と解決していく。彼女がおまじないのように唱える『いま考えるのはよそう。明日になったら考えよう』という台詞があるが(これが有名なラストの1行につながっている)、これはスカーレットの場合、『逃避』ではなく、次なる困難にぶつかっていくための『退避』にすぎない。こんな実際家の性格なので、いわゆる”ボヴァリスム”(手に入らないロマンティックなものを追い求めすぎて自滅する生き方)の入る余地がない。そのため、延々と片思いの男を追いかけ続けても、じめじめと鬱陶しくならず、鈍感ではた迷惑ではあるがたくましいヒロインの生き方に、読者はだんだん共感するようになるのではないか」

第五章「それぞれの『風』を読み解く」の4「仮面道化師レット・バトラーの悲哀」では、「議論を呼ぶオープンエンディング――レットとの別れは決定的か?」として、著者は以下のように述べます。

「スカーレットとレットのその後をミッチェルがどう考えていたか、それぞれの研究者によって異なる分析と見解がある。結末を読者に自由に解釈させるという立場をミッチェル自身が堅持したのだから、多様な解釈が引きだされるのは自然なことだ。とはいえ、GWTW全編を翻訳したわたしとしては、ミッチェルのなかでは、スカーレットとレットの別れはきっと最初から決まっていたという説をとりたい。最初にメラニーの死と、レットとの別れを書くことで、この物語は起動した」

5「切断された相関図」では、「五通りの分身関係」として、著者はこう述べます。

「本作中の関係の要はヒロインとアシュリ、ヒロインとレットという男女の恋愛部分にあるのではないと、わたしは考えている。この小説のいちばんの太い絆は、スカーレットとメラニーにある。スカーレットの『半身』として最大の味方であり、『反身』として最大の敵であり、また母であり、人生において最も複雑にして強い結びつきの女友だちであるメラニー。しかし本作には、スカーレットとメラニーの他にも分身/半身的な関係が存在する。スカーレットとレット、メラニーとアシュリ、メラニーとレット、アシュリとレット。4人の主要人物はある1つの組み合わせを除いて、どれも分身/半身的関係にあると言えるのだ。この相関図のなかで1つだけ切断されたライン、それがスカーレットとアシュリの関係だ」

「これは恋愛小説ではない」として、著者はこう述べます。

「この物語の人間関係の要がスカーレットとアシュリではなく、スカーレットとメラニーにあること。それをミッチェルはアシュリというキャラクターを通じて、さり気なく読者に、そしてスカーレットに折々知らせようとするのだが、なかなか気づかれない(当然、スカーレットは全く気づかない)。さらに、スカーレットとメラニーの物語は、スカーレットと母エレンの物語でもあり、ミッチェルと母メイベルの物語であること、スカーレットにとって、『恋愛がらみ』の嫉妬はたしたものではないことは、第三章や本章第一節でも述べた。作者ミッチェルにとっても、GWTWという作品にとっても、ヘテロセクシュアルなロマンスの要素は、物語を推進するドライブ(駆動力)にこそなれど、ダイナモ(発電機)ではない。ダイナモとなっているのは、スカーレットとその半身/反身であるメラニーとの関係である」

「おわりに」の冒頭を、著者は「翻訳とは工程の8割、いや、9割は読む作業であり、書く部分の占める割合は残りの1、2割ていどだと、わたしは常々言ってきた。この信条を自らこれほど思い知らされたこともない」と書きだしています。GWTWは精密に読む=翻訳することにより、著者の中で書き換えられたといいます。どんな点が大きく転換したのか。著者は、以下のように整理しています。

・『風と共に去りぬ』のヒロインは”スカーレット・オハラ”だけでなく、ダブル(分身)ヒロインものである。

・『風と共に去りぬ』は本質において、たんなる恋愛小説ではない。

・『風と共に去りぬ』は白人富裕層の物語ではない。

・『風と共に去りぬ』のテクストは巧緻な文体戦略と現代的なキャラクター造形から成る。

・黒のヒロイン、メラニーは純心無垢なだけの聖女ではない。

・赤のヒロイン、スカーレットは差別主義の保守的愛郷者ではない。彼女が嫌い抗うのは、同調圧力、全体主義、狂信的ナショナリズム、戦争、排他主義、管理、監視社会――断裂と右傾化の不安な時代を生きるわたしたちにとって、なかなか頼もしいキャラクターではないか。

・『風と共に去りぬ』は過去をなつかしむ時代小説ではない。

稀代の名作である『風と共に去りぬ』は、つねに「今」を映しだす小説だったのです。翻訳者ならではの「なにが書かれているか」よりも「どう描かれているか」に着目した分析により、『風と共に去りぬ』はその正体をついに現しました。本書は優れた研究書であることはもちろんですが、作者ミッチェルの4代にわたる一族のファミリー・スト―リーもあいまって、まるで再現ドラマを見ているかのようで、ワクワクしました。何よりも、40年以上ぶりに『風と共に去りぬ』を読み返してみたくなりました。もちろん、著者の新訳で読むつもりです。