- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2019.11.23

江戸川乱歩と横溝正史はわたしのお気に入りの作家ですが、『乱歩と正史』内田隆三著(講談社選書メチエ)を読みました。「人はなぜ死の夢を見るのか」というサブタイトルがついています。著書は1949年生まれ。東京大学名誉教授。専攻は社会理論、現代社会論。著書に『消費社会と権力』『さまざまな貧と富』『探偵小説の社会学』『ベースボールの夢』(以上、岩波書店)、『ミシェル・フーコー』『柳田国男と事件の記録』(以上、講談社)、『国土論』『社会学を学ぶ』(以上、筑摩書房)など。2014年、『ロジャー・アクロイドはなぜ殺される?:言語と運命の社会学』(岩波書店)で本格ミステリ大賞(評論・研究部門)を受賞しています。

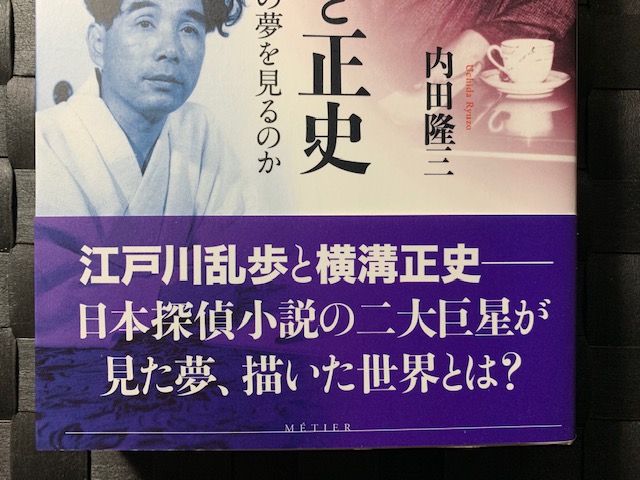

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、若き日の江戸川乱歩と横溝正史の写真が使われ、帯には「江戸川乱歩と横溝正史――日本探偵小説の二大巨星が見た夢、描いた世界とは?」と書かれています。カバー裏表紙には、以下の内容紹介があります。

「江戸川乱歩と横溝正史。日本探偵小説界に燦然と輝く二つの巨星。大正の”消費と欲望”文化と”抑圧と監視”社会の微妙な均衡のなか、世の中に浸透していく”透き見=探偵趣味”に呼応するように『新青年』を始めとする雑誌を中心に探偵小説は盛り上がりを見せる。密室のトリックから猟奇的作品、少年冒険譚へと幅を拡げる乱歩。編集者から作家へ、本格探偵小説家へ転回していった正史。二人の交流と作品を分析し、近代探偵小説の系譜を概観する」

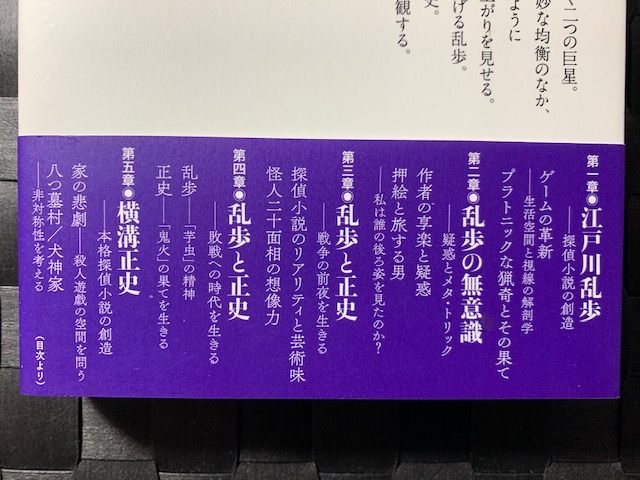

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の通りです。

「はじめに」

第一章 江戸川乱歩――探偵小説の創造

第一節 乱歩、始まりの時代

第二節 乱歩誕生――創作の奔流

第三節 ゲームの革新――生活空間と視線の解剖学

第四節 鏡のなかの焦燥――東京の乱歩

第五節 プラトニックな猟奇とその果て

第二章 乱歩の無意識――疑惑とメタ・トリック

第一節 作者の享楽と疑惑

第二節 「陰獣」のメタ・トリック

第三節 押絵と旅する男――私は誰の後ろ姿を見たのか?

第四節 物語行為の不安

第五節 「二銭銅貨」の笑い

ーー物語の母型としてのジョーク

第三章 乱歩と正史――戦争の前夜を生きる

第一節 不吉な兆候

第二節 探偵小説のリアリティと芸術味

第三節 怪人二十面相の想像力

第四節 怪人二十面相――ゲームとアイデンティティ

第四章 乱歩と正史――敗戦の時代を生きる

第一節 乱歩――「芋虫」の精神

第二節 乱歩――転身と仮面

第三節 生死――「鬼火」の果てを生きる

第四節 二つの寓居――乱歩の家/横溝の村

第五章 横溝正史――本格探偵小説の創造

第一節 新生と回帰

第二節 痛快な条件

第三節 本格遊戯の可能性――狂気と記号からの問い

第四節 家の悲劇――殺人遊戯の空間を問う

第五節 八つ墓村/犬神家――非対称性を考える

「注」

「はじめに」の冒頭を、著者はこう書きだしています。

「本書の目標は、江戸川乱歩と横溝正史という二人の作家を軸にして、日本における本格探偵小説の創造の過程を明らかにすることである。この創造の過程は、第一次大戦後の乱歩による創作探偵小説の試みのあと、戦争の試練を経て、第二次大戦後の正史の試みに引き継がれる。乱歩と正史という二人の試みを媒介した人たち、二人が生きた状況、二人が遺した作品の内景を通して、何がなされたのかを考えてみたい。乱歩を産み、正史を登場させた大きな流れだけでなく、乱歩という縦糸を、正史という横糸の絡まりを通して読み解くのも愉しみの1つである」

第一章「江戸川乱歩――探偵小説の創造」の第一節「乱歩、始まりの時代」では、乱歩にとっては宇野浩二の影響が大きいことを指摘し、著者は以下のように述べています。「乱歩の文体や感覚への宇野の影響を伝えるエピソードとして、『二銭銅貨』に対する横溝正史のコメントがある。横溝は乱歩に初めて会ったとき、『二銭銅貨』について生意気にも『宇野浩二が匿名で書いたのではないかと思った』と言ったのである。のちに横溝は、乱歩がその言葉を覚えていることを知ったとき、『乱歩さんが……いかに宇野浩二さんんい、終生かわらぬ敬愛の情を抱いておられたにしても』『全身に冷汗をおぼえずにはいられなかった』という。とはいえ横溝自身、『広告人形』(1926)を平林初之輔から『宇野浩二式の冗漫そのものの様な文章』と評されたように、自分も宇野の文体の影響を強く受けている。乱歩はこれに触れながら、『広告人形』は、『まだまだ宇野浩二式に堂に入っていないけれど、『私の死ぬる時』は、そっくりそのままといっていい程浩二式である』とコメントを返している」

乱歩自身は繰り返し、谷崎潤一郎の影響を第一義としました。これについて、著者以下のように述べています。

「乱歩だけでなく、1920年代にはじまる日本の探偵小説や探偵趣味に対して谷崎の作品が持った意味は大きい。乱歩も、横溝正史も、欧米の探偵小説のアイデアを摂取しつつ、谷崎の小説に依拠した『習作』的な作品を書いている。谷崎はエドガー・アラン・ポーの合理主義的な思考、幻想的で詩的なイメージ、そしてサスペンスに溢れる文体を持ち合わせており、若い乱歩らはそれらに惹きつけられたのである。谷崎は、芸術や、死や、エロティシズムの次元を通して、人間の存在が奇譚めいた幻想的な次元に深くひらかれていることを、魅惑と不安のうちに捉えていたといえよう」

第五節「プラトニックな猟奇とその果て」では、「恋の転覆、恋の純化」として、著者は以下のように述べています。

「探偵小説が提供するのは、犯人の仕掛けたある現実が、実はすべて空虚な見掛けにすぎなかったことを知る、つまり意外性の経験である。優れた探偵小説を読むことは、眼前の現実が空しい観念の次元に、つまりナンセンスのうちに〈帰無される〉のを、ある種の目眩のうちに経験することであり、そこでは現実だったはずのものが非現実に転態する。そして眼前の現実がそのなかへ消え去っていく非現実の深さが深いほど、その作品は印象深いことになる。乱歩における恋の観念の転覆も、彼の自然な現実のあっけない帰無として経験されたといえよう。だが、彼の恋の観念は浅く消え去ったのではなく、非現実への落下のただなかで、非現実としての深さの次元をたえず深めるような作品の継起を通じて生きのびていく。それは帰無のうち方向に落下しながら、帰無の差延によって生々しく発光し、その光の膨らみのうちに、純化されたのである」

また、著者は「プラトニックな恋と猟奇の形式――人間椅子の論理」として、以下のように述べています。

「のちに乱歩は、自分を失望させた現実を否定するのに、現実には滅多にない、そして有り得ないほど猟奇的な現実をもってするようになる。つまり、現実の猟奇的な過剰という形式を用いて、彼はプラトニックな幻想の世界を描くようになる。乱歩において、猟奇という形式は、プラトニックな観念が現実に遭遇しておきなお生き続けるための形式となっている。そこでプラトニックな欲望は、現実への思いつめた反撃のかたちを取り、現実をいたぶり弄びながら、現実をエロティシズムの場やグロテスクな次元として過剰なばかりに膨らませるが、この欲望の顕現はすべてプラトニックな夢の空間に収納されるのである」

第二章「乱歩の無意識――疑惑とメタ・トリック」の第一節「作者の享楽と疑惑」では、「私的な享楽について」として、以下のように書かれています。

「日本の戦前期の探偵小説には、純論理的な構造への関心よりも〈猟奇耽異〉への嗜好に流れる傾向があり、1930年代の乱歩の怪奇冒険譚もそういう傾向を持っている。これと対照的なのは自然主義的な私小説である。たとえば徳田秋声は、夏目漱石の系譜に連なる作家たちを本物の『作家』と見ず、『文学者』と見なす風があり、主人公の日常生活とその屈託を〈枯淡の境地〉で描くことで悦に入っていたともいえる。他方、乱歩はそんな自然主義の味わいに違和感を抱き、『人間椅子』を書いたと思われる。だが、見方を変えると、乱歩は探偵小説というかたちで、官能や刺激に訴える〈猟奇耽異〉の次元に興趣を掻き立ててられ、悦に入っていたともいえる」

第三章「乱歩と正史――戦争の前夜を生きる」の第三節「怪人二十面相の想像力」では、怪人二十面相が「怪盗ルパン」の日本の少年物長編への翻案にすぎないという見方に対して、著者は「ルパンとの類似と差異」として、以下のように述べています。

「ルパンが演じ分ける人物の多数多様性は、逮捕を免れるための超絶的な変装――擬態の結果であり、彼の自慢すべきパフォーマンスないし活動性の表れである。たしかに世間も警察も誰がルパンなのかを間違えるだろう。だが、ルパンは『間違う心配なしに誰にでも、〈これをしたのはルパンだ〉と言わせること』ができると確信しており、それこそが重要だという。つまり、ルパンには天才的な盗人として確かなアイデンティティがある」

続けて、著者は以下のように述べています。

「だが、怪人二十面相の多数多様な擬態は、その時期の乱歩の自己喪失を成立平面としており、乱歩の怪奇趣味と深くリンクしている。怪人の多数多様な擬態は、『芋虫』の軍人の特異な外形や、『屋根裏の散歩者』の犯人の異様な内面と相同的なところがあり、彼の能力である同時に、彼の存在に読み込まれる怪奇性や異様性の表徴になっているからである。この点で二十面相は、社会的通念としての暗部を抱えた『異人』=怪人として表象されるだろう。ルパンの場合はむしろ快盗ぶり、紳士ぶり、勝者のイメージが印象的だが、二十面相の場合は怪奇性、異様性のイメージを拭えない。また勧善懲悪のコードによって明智小五郎や少年探偵団の前にいつも敗北するという負性が特徴的であり、二十面相の数歩背後には蜘蛛男や悪魔の子らの影が幽鬼のようにさまよっているのである」

第四節「怪人二十面相――ゲームとアイデンティティ」では、「二十面相の異人性と東京」として、以下のように述べられています。

「二十面相の異人性、ないし社会的な位置価の周縁性と関係するが、戦後の高度成長期に入り、乱歩は『サーカスの怪人』(1957)で二十面相の実名を『遠藤平吉』とし、彼がもとサーカスの団員だったと設定している。手塚治虫の『アトム大使』(1951~1952)でも、天馬博士は、亡くした息子の代わりにロボットのアトムをつくるが、やがてアトムに愛想を尽かして『宇宙劇場』という見世物(サーカス)の親方に二束三文で売り渡している。こうした設定の背景にはサーカスや見世物、旅芸人の系列を『定住民(常民)/漂流民(異人)』の二分法で見る習俗の差別的な視線がはたらいているといえよう」

『乱歩と正史』という書名ながら、いつまでたっても乱歩のことしか書かれていませんが、第五章「横溝正史――本格探偵小説の創造」でついに正史について言及されます。第三節「本格遊戯の可能性――狂気と記号からの問い」では、「探偵小説の二つの時代」として、著者はこう述べています。

「探偵小説の視点で見れば、1930年代前半を代表するのは乱歩である。この時期の乱歩の作品は感覚的な興奮・戦慄・目眩の要素を訴求点とする怪奇冒険譚を中心とするが、徐々に安全で無難な方向に沿って浄化され、社会規範に順応していくものとなっていく。1940年代後半の探偵小説を代表するのは横溝正史である。この時期の横溝の作品は、本格探偵小説の条件である意外性・論理性・ゲーム性を踏まえ、悪念や恐怖のあり方も、感情の次元だけでなく、論理的な構造の次元に成立するように設計されている。乱歩はある種の不本意を抱えながらも『混沌』の浄化に努めており、横溝は『混沌』のなかに過酷な論理を見いだしたことになるが、それは横溝のほうが時代の『混沌』の度合いが徹底していたからと考えられる」

乱歩と正史の他に、もう1人の探偵小説の巨星が出現しました。小栗虫太郎です。「虫太郎の出現――正史と乱歩の影から」として、著者は以下のように述べています。

「小栗虫太郎の探偵小説デビュー作とされるのは『新青年』1933年7月号に発表された『完全犯罪』だが、これは横溝正史の書く予定だった穴を埋めた恰好になっている。横溝が喀血して医者に安静を命じられ、編集長の水谷準が小栗を起用したからである。虫太郎の代表作『黒死館殺人事件』は『新青年』1934年4~12月号に連載されたが、このときは乱歩の穴を埋める恰好になっている。つまり、虫太郎は正史と乱歩の影から姿を現したことになる」

第五節「八つ墓村/犬神家――非対称性を考える」では、「獄門島から、八つ墓村/犬神家へ」として、横溝の代表作である『獄門島』『八つ墓村』『犬神家の一族』などが論じられていますが、特に『獄門島』について、著者は以下のように述べています。「『獄門島』では、『島』という特異な環境が、習俗の世界の孤立性と自己完結性を強固にしているが、そういう場所が存在するとしても、滅多にあるわけではない。この特異な環境は、大都市の視線からすれば、ある種のフィクションに近いものである。『八つ墓村』や『犬神家の一族』でも、事件の現場はそれなりに特異だが、そこで描かれる習俗の世界は『獄門島』ほど孤立していないし、『獄門島』ほど十分に閉じていない」

ちなみに、晩年の横溝の自己評価では、第一に「獄門島」と「本陣殺人事件」、次いで「悪魔の手毬唄」、「八つ墓村」、「犬神家の一族」、「蝶々殺人事件」が上位に選ばれています。本書では、江戸川乱歩と横溝正史について、時代性との関わりから論じていますが、あくまでも乱歩がメインで、正史についてはサイド・ストーリー的な印象でした。また、デビューから戦後すぐくらいまでの時期を限られていますので、彼らの作家人生を俯瞰するには、本書の約3カ月後に刊行された『江戸川乱歩と横溝正史』中川右介著(集英社)を読んだほうが良さそうです。

「人はなぜ死の夢を見るのか」サブタイトルには強く惹かれたのですが、本書ではあまり明確に論じられていませんでした。ただ、アマゾンの「内容紹介」にある以下の文章がその答えになるのでしょうか。

「我々の現代性の黎明期、日中戦争の前/日米戦争の後、江戸川乱歩と横溝正史――二人は探偵小説の夢を創造する。個人の日常生活を成立させるリアリズムの場に深い〈穴〉があき、あるいはリアリズムの〈場〉が〈死者〉の声に触れて崩れるとき、人間に関わる真実が独特の顔をして垣間見えることがある。だが、この真実を表象する手段は限られている。乱歩と正史はこの真実を寓喩――殺人とその不可能図形によって描き出す」