- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2019.11.24

『江戸川乱歩と横溝正史』中川右介著(集英社)を読みました。乱歩も正史もわたしのお気に入りの作家で、彼らの代表作はほとんど読んでいます。作家・編集者の著者は、1960年東京都生まれ。早稲田大学第二文学部卒業。出版社勤務の後、アルファベータを設立し、代表取締役編集長として雑誌『クラシックジャーナル』、音楽家や文学者の評伝や写真集の 編集・出版を手がけました。一条真也の読書館『昭和45年11月25日』、『SMAPと平成』、『松竹と東宝』で紹介した本をはじめ、著書多数。

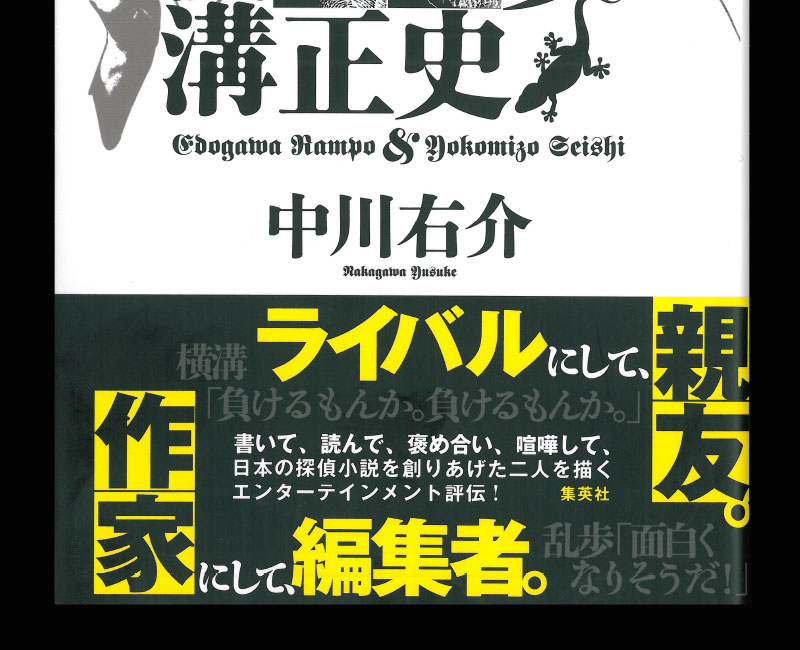

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には乱歩と正史の晩年の顔が描かれています。一条真也の読書館『乱歩と正史』で紹介した本のカバー表紙が両者の若い頃の顔写真だったのとは対照的です。帯には「ライバルにして、親友。」「作家にして、編集者。」「横溝『負けるもんか。負けるもんか。』乱歩『面白くなりそうだ!』「書いて、読んで、褒め合い、喧嘩して、日本の探偵小説を創りあげた二人を描くエンターテインメント評伝!」と書かれています。

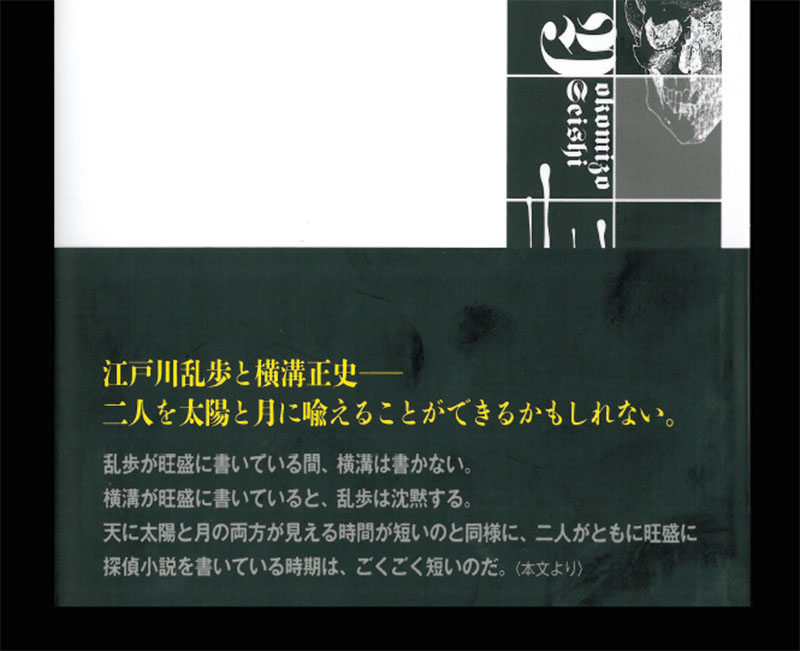

本書の帯の裏

本書の帯の裏

カバー前そでには、江戸川乱歩の「君、こんど『犬神家の一族』というのを書くだろう。ぼく犬神だの蛇神だの大嫌いだ」、横溝正史の「復活以後の江戸川乱歩こそ悲劇のほかの何者でもない」という発言とともに、以下の内容紹介があります。

「日本の探偵小説を牽引した二大巨頭、江戸川乱歩と横溝正史。盟友として、ライバルとして、お互い認め合い、時に対立しつつ、一方が作家として執筆するとき、他方は編集者として支えた。太陽と月にも喩えられる日本文学史上稀な関係は、どのように生まれ育まれたのか。二人の大作家の歩みを辿りながら日本のミステリ史のみならず、日本の出版史をも描き出す、空前の対比評伝」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「はじめに」

第一章 登場――「新青年」~一九二四年

第二章 飛躍――『心理試験』『広告人形』

一九二五年~二六年

第三章 盟友――『江戸川乱歩全集』 一九二六~三一年

第四章 危機 ――『怪人二十面相』『真珠郎』

一九三二~四五年

幕間 ―― 一九四〇年~四五年

第五章 再起――『黄金虫』『ロック』『宝石』

一九四五~四六年

第六章 奇跡――『本陣殺人事件』 一九四六~四八年

第七章 復活――『青銅の魔人』 一九四八~五四年

第八章 新星――『悪熊の手毬唄』 一九五四~五九年

第九章 落陽――乱歩死す 一九五九~六五年

第十章 不滅――横溝ブーム 一九六五年~八二年

「あとがき」

「はじめに」で、二人の作家について、著者は述べています。

「二人はほぼ同時期にデビューし、最初の20年は江戸川乱歩が人気作家として不動の地位を得て、戦争中の5年は二人とも探偵小説は書けず、次の20年は二人がともに人気作家となり、次の10年は亡くなった乱歩の作品は読まれていたが横溝は忘れられ、最後の5年に横溝は空前の大ブームとなった。この60年ほどのあいだに戦争があり、作家たちも出版界もその大きな波に呑み込まれた。その間に多くの出版社が生まれては消えていった。その激動のなかで江戸川乱歩と横溝正史の作品は生き抜いた」

また、著者は以下のようにも述べています。

「この本は、二人の『交友』に焦点を当てる。二人は探偵小説の同好の士として出会い、生涯、その関係は変わらなかった。面白い探偵小説を見つけては互いに紹介していた。そして互いの作品を褒めあった。ときに疎遠となったり、諍いもあったが、友情は変わらなかった」

続けて、著者は以下のように述べます。

「横溝正史は戦前に編集者として乱歩を支えていた時期がある。江戸川乱歩は戦後、編集者となり横溝正史が最高傑作を書くのをサポートした。二人は互いに相手に読ませようと思って探偵小説を書いていたのではないか――という仮説を唱えたくなるくらい、濃密な関係がある。しかしその程度のことならば、すでに語られ論じられているだろう。あえて二人の名を書名に掲げて一冊の本を書くには、新たな視点が必要となる。そこでこの本では、『出版史』の上に二人の作家を置いて、彼らの生涯の軌跡を描いていく」

第二章「飛躍――『心理試験』『広告人形』 一九二五年~二六年」では、「明智小五郎登場」として、江戸川乱歩が『二銭銅貨』でのデビューから3年目に、「新青年」1925年(大正14年)新年増刊号に『D坂の殺人事件』を発表し、ここに名探偵・明智小五郎が誕生したことが紹介され、以下のように述べられています。

「探偵小説の歴史はポーの『モルグ街の殺人』に始まるというのが定説で、同時にこの小説に登場するオーディスト・デュパンこそが史上初の『名探偵』となる。以後、ルコック、ホームズ、ソーンダイク、そしてルパンも含めれば、名探偵は数多く日本にも紹介されている。だが、日本独自の探偵小説がなかなか生まれなかったように、日本には活劇の主人公としての探偵はいても、理智的に謎を解く探偵はいなかった。それが、ついに登場したのである」

著者はまた、「後に横溝正史が生み出す『名探偵』金田一耕助は、外見や癖は若き日の明智小五郎に似ているのである」とも述べています。これは、わたしも知りませんでした。

第四章「危機 ――『真珠郎』 一九三二~四五年」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「江戸川乱歩と横溝正史――二人を太陽と月に喩えることができるかもしれない。乱歩が旺盛に書いている間、横溝は書かない。横溝が旺盛に書いていると、乱歩は沈黙する。天に太陽と月の両方が見える時間が短いのと同様に、二人がともに旺盛に探偵小説を書いている時期は、ごくごく短いのだ」

この一文は、本書の帯の裏でも使われています。

第七章「復活――『青銅の魔人』 一九四八~五四年」では、乱歩の少年探偵シリーズに言及し、「その後の少年探偵シリーズ」として、著者は以下のように述べています。

「乱歩の業績のなかでは、少年探偵シリーズは『余技』とみなされることがあるが、1948年秋から62年秋までの14年間、1か月も休むことなく連載を続け、とても『余技』とは言えない執筆量だ。戦後の乱歩にとってはこれがメインの仕事だった。さらに売上部数でも、初期の短篇はもとより、通俗長篇と比べても、圧倒的に多いはずだ。『少年探偵』シリーズの読者数は、売上部数の数十倍だろう。乱歩没後、ポプラ社版が小中学校の図書室に置かれるようになるからだ。1冊の本を数十年の間に、数十人、数百人、学校によっては数千人が手にしただろう。こうして――江戸川乱歩は日本市場、最も多くのどくしゃを得た少年小説家となった。それはどんな高名な児童文学者も敵わない」

文庫で復刻された「少年探偵」シリーズ

文庫で復刻された「少年探偵」シリーズ

一条真也の読書館「『少年探偵』シリーズ」にも書きましたが、わたしは、乱歩の『少年探偵』シリーズにも多大な影響を受けました。このシリーズは昭和39年(1964年)から刊行がスタートしています。わたしが生まれた翌年であり、東京オリンピックの年でもあります。物心ついた頃の町の書店の児童書コーナーには、このシリーズが不動の位置を占めていました。まさに、日本中の誰もが読んだ大ベストセラーです。他には、『名探偵ホームズ』や『怪盗ルパン』のシリーズもありました。でも、この『少年探偵』シリーズは、ひときわ怪奇的かつ猟奇的な香りをプンプン放っていました。わたしの通った小学校では、『ホームズ』や『ルパン』は図書室に置いてあっても、『少年探偵』は置いていませんでした。

ですから、『少年探偵』シリーズを読むためには、ひたすら小遣いを貯めて、1冊づつ本屋さんで買うしかなかったのです。一度、小学生の頃に両親と本屋さんに行ったとき、このシリーズを買ってくれとねだったことがありました。すると、父は「こんなものを読んではダメだ!」と言って、取り合ってくれません。でも、母が助け舟を出してくれました。母いわく、作家の石原慎太郎が「子どもは、怖い本を読みたがる。それは想像力を育てるために必要な読書であり、それを禁じてはならない」という内容の発言をしたとのこと。母はその石原発言をテレビで観たようですが、それを聞いた父は黙り込みました。そして、わたしは晴れて『少年探偵』の2冊をゲットしたのでした。

最初にゲットした2冊

最初にゲットした2冊

たしか、その2冊は『魔法博士』と『悪魔人形』だったと思います。2冊とも、表紙画と挿絵が印象的で、わたしは強烈な幻想性を感じました。その後、たくさん、このシリーズを読みましたが、考えてみると、探偵小説あるいはミステリーというより、怪奇幻想小説といったジャンルだったように思います。たしか、その2冊は『魔法博士』と『悪魔人形』だったと思います。2冊とも、表紙画と挿絵が印象的で、わたしは強烈な幻想性を感じました。その後、たくさん、このシリーズを読みましたが、考えてみると、探偵小説あるいはミステリーというより、怪奇幻想小説といったジャンルだったように思います。各巻のタイトルを見ても、『妖怪博士』『青銅の魔人』『サーカスの怪人』『地底の魔術王』『透明怪人』『宇宙怪人』『灰色の巨人』『夜光人間』『仮面の恐怖王』『黄金の怪獣』などなど、オドロオドロしいこと、この上なし! また、各巻の表紙画と挿絵も同様で、これらの絵をながめているだけで、いくらでも御飯が食べられるじゃなくて、いくらでも想像が膨らんでいきます。

「『夜歩く』と『八つ墓村』」として、著者は、1949年(昭和24年)に横溝が「新青年」3月号から代表作となる『八つ墓村』の連載を開始したことを紹介しています。また、「『犬神家の一族』と『女王蜂』」として、翌年の1950年の講談社の「キング」1月号から横溝が『犬神家の一族』の連載を開始したことも紹介します。『八つ墓村』の後半と『犬神家の一族』の前半は同時に書かれていました。当時の横溝は全盛期にあったとも言えますが、横溝の新連載のタイトルが『犬神家の一族』と知った乱歩は、「君、こんど『犬神家の一族』というのを書くだろう。ぼく犬神だの蛇神だの大嫌いだ」と言ったそうです。タイトルからして、犬神の祟り伝説などが出てくる時代遅れの怪談だと思ったのかもしれません。

このエピソードについて、著者はこう述べています。

「乱歩没後に作られた彼のキャッチフレーズに『幻想と怪奇』がある。たしかに乱歩には幻想風味の小説もあるし、通俗長篇にはフリークとエロスにグロテスクが満載だが、妖怪伝説的なものはない。あくまで理智的な解決を望む。それは横溝も同じで、耽美趣味もあるが、それは装飾なのだ。後年の大ブームの最中、横溝は『怪奇探偵小説作家』と紹介されたことに立腹し、自分が書くものは『怪奇』ものであはないと主張する。二人の作品は、タイトルを含めて『幻想と怪奇』のイメージが強いが、二人とも、謎を論理で解決する探偵小説を何よりも愛するのだ」

第十章「不滅――横溝ブーム 一九六五年~八二年」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。

「どんなベストセラー作家でも、亡くなって『新作』が出なくなると、書店の棚から数年で消えてしまう。しかし江戸川乱歩も横溝正史も、『新作』は出なくても『新刊』は没後も途絶えることがない、稀有な作家となる。虎は死して皮を留め人は死して名をのこす――乱歩と横溝は膨大な本をのこした」

本書は日本の出版史も描いていますが、「講談社とポプラ社の全集」として、著者は以下のように述べています。

「1960年代も後半になると、松本清張に始まった社会派推理小説もブームとなって10年近くが過ぎており、社会派ではない推理小説のほうが少なくなっていた。そんな時代、新しい世代のミステリファンの間で、戦前のミステリへの関心が高まり、『大ロマンの復活』シリーズと乱歩のリバイバルはそういう空気とシンクロしていたのだ。新しい世代は、小学校の図書館で『少年探偵団』シリーズと、子供向きのホームズとルパンでミステリと出会い、20歳前後になって、次に読むべきものを探していた。ポプラ社版乱歩全集が、70年代における戦前の探偵小説ブームの土壌を作っていたとも言える」

そして、70年代の後半、空前の横溝正史ブームが到来します。「角川映画と横溝正史」として、著者は述べています。

「角川春樹はいよいよ自分で映画製作に乗り出そうと決め、『八つ墓村』『本陣殺人事件』以外で何がよいかを考え、『犬神家の一族』と決めた。その理由についてはいろいろと語っているが、このころ山崎豊子原作の『華麗なる一族』がヒットしたことから『〇〇の一族』という題が日本人には好まれると判断したのが、最大の決め手であろう」

1976年1月8日、角川春樹が満34歳の誕生日を迎えた日に、映画製作のための会社として株式会社角川春樹事務所が創立されました。角川は同年5月に名匠・市川崑監督による「犬神家の一族」の製作を発表しますが、それは以後十数年にわたって日本映画界に旋風を巻き起こす稀代のプロデューサーの誕生の瞬間だったのです。

最後に、「あとがき」で、著者はこう述べるのでした。

「江戸川乱歩が作りあげた最大の作品は『横溝正史』だったのではないだろうか。その交流のなかで乱歩は横溝と、ときには探偵小説愛好家の同志として意気投合し、ときには兄のように叱咤激励し、ときにはライバルとして切磋琢磨し、ときには親友として以心伝心で理解し、常に横溝に探偵小説を書く意欲を持ち続けさせていたように思える。横溝が乱歩の死の前後から10年にわたり探偵小説を書かなかったのは最大の読者を喪ったからに他ならないだろうし、再出発となった『仮面舞踏会』上梓の際に横溝が「つねにわが側なる江戸川乱歩に捧ぐ」と献辞を添えたこと、晩年になっても乱歩の未完の『悪霊』を気にしていたことからも、二人の精神的な近さを感じる」

この「あとがき」の文章を読んで、わたしは爽やかな気分になりました。乱歩も横溝も、ドロドロした暗くて恐ろしい物語を書きましたが、彼らの人生には清涼感のようなものをおぼえます。ゲーテとシラー、フロイトとユング、柳田と折口など、時代時代でそれぞれのジャンルを育て、支えた両雄が存在しましたが、日本の探偵小説を育て、支えたのは、間違いなく、江戸川乱歩と横溝正史だったのです。