- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1809 小説・詩歌 『猿の見る夢』 桐野夏生著(講談社文庫)

2019.12.18

『猿の見る夢』桐野夏生著(講談社文庫)を読みました。 人気女流作家の小説ですが、50代も半ばを過ぎた男として身につまされる恐ろしい内容でした。そして、圧倒的に面白い。文庫本で600ページ以上ありますが、一気に1日で読んでしまいました。初出は「週刊現代」2013年8月10日号~2014年9月6日号で、2016年8月8日に単行本が出ています。

著者は、1951年金沢市生まれ。93年『顔に降りかかる雨』で江戸川乱歩賞、98年『OUT』で日本推理作家協会賞、99年『柔らかな頬』で直木賞、2003年『グロテスク』で泉鏡花文学賞、04年『残虐記』で柴田錬三郎賞、05年『魂萌え!』で婦人公論文芸賞、08年『東京島』で谷崎潤一郎賞、09年『女神記』で紫式部文学賞、10年『ナニカアル』で島清恋愛文学賞、11年同作で読売文学賞を受賞。15年紫綬褒章を受章しています。

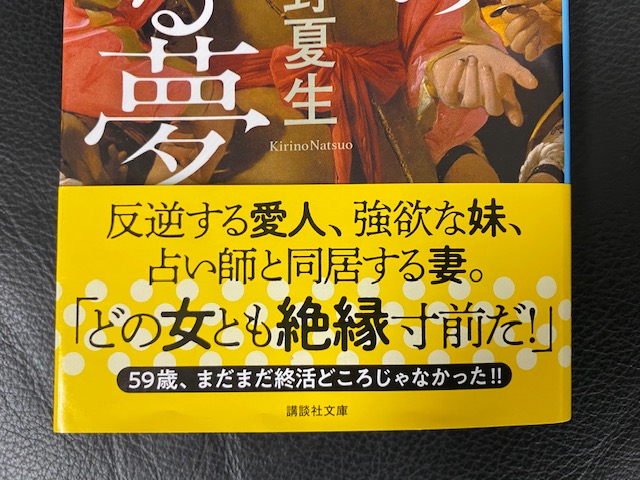

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの「女占い師」(部分)が使われ、帯には「反逆する愛人、強欲な妹、占い師と同居する妻」「どの女とも絶縁寸前だ!」「59歳、まだまだ終活どころじゃなかった!!」と書かれています。

カバー裏表紙には、以下の内容紹介があります。

「十年来の愛人しか今の薄井の楽しみはない。それなのに逢い引きに急ぐところ、会長が社長の怪しいセクハラ問題を耳打ちする。家には謎の占い師が居座り、女のマンションで機嫌をとっていれば、妹が電話で母の死を知らせてくる。『なぜみんな俺を辛い立場に立たせる?』欲深い59歳の男を徹底的に描く過激な定年小説!」

この小説の主人公である薄井は、なかなか恵まれた男です。大手銀行から一部上場のアパレルメーカーに出向しており、60歳を目前とした現在は経理担当の取締役。ひとまわり下の愛人もいて、南青山にある彼女の自宅マンションで週に2回の逢瀬を楽しんでいます。年齢の割には性的な自信もあり、逢瀬のたびにしっかり2回戦をやり遂げるタフガイです。実家は荻窪の200坪のお屋敷で、認知症の母親が死んだらそこに長男夫婦と二世帯住宅を作る計画を立てています。このように恵まれた薄井は、万事が順調なまま老後を迎えられると信じているのですが、そこに長峰という夢で宣託をする女占い師が現れ、会社と家庭の両方の雲行きが怪しくなっていくのでした。

この薄井という男、はっきり言って、むかつきます。一部上場企業の役員で、十年来の愛人がいるからではありません。小心者でコロコロと寝返るくせに、自分より弱い者の前では大きな態度に出るところがむかつくのです。非常に利己的な人間なのであり、自分の思い通りにいかないと、すぐ腹を立てます。とにかく調子がいい。そして、ケチです。愛人に月に3万円ぽっちを渡して、週に2回はマンションを訪れ、豪華な料理や高いワインを楽しみ、最後はセックスをしてから帰宅する。こんな生活を10年以上も続けているというのだから、呆れます。これは月に3万どころか最低でも30万が相場でしょう。

そのくせ、尽くしてくれる愛人には「女房は既得権があるから」などと思いやりのない言葉を吐きます。当然、愛人からはキレられます。妻からもキレられます。自分の周囲の女たちが怒り狂う理由を理解できない愚かな男なのに、薄井は自分は賢いと信じています。そこが滑稽でもあり、むかつくところでもあります。彼は大手銀行出身で、上場企業の経理担当役員ですから、当然、お金のことには詳しいです。わたしはお金のことにあまり詳しくない(というか、関心が薄い)ので、経営者としては未熟だと自覚しています。それで、これまで経理に強い人にコンプレックスというか一目置くところがあったのですが、本書を読んで「いくら経理に強くても、これでは人間としてクズだな」と思いました。この小説は経理畑の人間の弱点を見事に描いています。

まあ、要するにケチなのです!

そんな薄井の目論見はどんどん崩れていきます。彼の周囲の女たちの気の強さ、薄井に対する容赦のなさは気持ちの良いほどで、スカッとします。男である薄井ではなく、薄井を責め立てる女たちに感情移入している自分に気づきます。薄井が不幸になるたびに、カタルシスが得られ、ページをめくるのが止まらなくなります。じつは、この物語、恵まれていた薄井がわずか2週間足らずですべてを失ってしまうのですが、その加速感がたまりません。こんなにビュンビュンと物凄いスピードで進んでいく小説は久しぶりです。

この小説は全七章です。それぞれの章題は「二兎追う者」「狸の皮算用」「蛙の行列」「猫に鰹節」「犬の遠吠え」「猿の水練」「逃がした魚」で、すべて動物絡みの題名がついています。これに関して、小説家の関川夏央氏は「私たちは動物にすぎない。私たちの計画も計算も夢も、所詮『猿の見る夢』なのだ」と、本書の「解説」で述べています。また、「週刊文春」2016年10月3日号の書評で、小説家の千早茜氏は「人間模様が鳥獣戯画のように見えてくる。猿が蛙を祀るがごとく、薄井の妻は長峰という怪しい夢占い師に傾倒し、薄井も巻き込まれていく。この長峰が不気味だ。なんでも夢で言い当て、他人の人生に侵食してくる。読み終えた時、長峰は人の罪悪感を操っているのではないかと思った。でてくる登場人物はみんな少なからず後ろ暗いものを抱えている。その報いを恐れながら生きている。だから、長峰の言葉に惑わされる」と書いています。

確かに、この長峰という老女、とにかく不気味です。南青山の豪邸に住み、夢占いの結果を告げるだけで1回に50万円を要求するのですが、その夢占いが当たるのがまた恐ろしい。まあ、コールド・リーディングとマインド・コントロールを組み合わせている感じがしますが、千早氏の言うように「人の罪悪感を操っている」のかもしれません。薄井が長峰の自宅を訪れ、玄関脇の応接間で日本酒のロックを延々と飲み(飲まされ)続けるシーンは怖かったです。

その後、薄井がトイレから出た直後、家の主人である夫に鉢合わせし、長峰は自分の妻などではなく、「うちに棲み着いているゴキブリみたいなもの」という言葉を聞くシーンはもっと怖かったです。そう、この小説、じつはとんでもないホラー小説で、「解説」の最後に、関川氏も「これほど大胆な主題・構成の作品で、細部のリアリティによって『怖さ』を保証することができる作家は桐野夏生以外に誰がいるだろうか。スティーブン・キングでもここまでは書けまい」とさえ述べています。同感です。

最後に、この小説に登場する冠婚葬祭の話も怖かったです。

具体的には、薄井の母親の葬儀と、薄井自身の結婚式のエピソードなのですが、母親の葬儀では葬儀社選びで妹夫婦と対立し、結婚式では妻の両親が親族控室から締め出されます。それによって巨大な怨恨が生じ、薄井の家族や親族関係はカタストロフィーに向かっていくのでした。日本映画の巨匠・小津安二郎は冠婚葬祭によって家族愛を見事に描きましたが、この小説に登場する冠婚葬祭は家族崩壊の始まりでした。わたしは、このことが一番怖かったです。