- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1830 オカルト・陰謀 | メディア・IT | 心霊・スピリチュアル 『オカルト番組はなぜ消えたのか』 高橋直子著(青弓社)

2020.02.13

『オカルト番組はなぜ消えたのか』高橋直子著(青弓社)を読みました。非常に興味深い論考でした。「超能力からスピリチュアルまでのメディア分析」というサブタイトルがついています。著者は1972年、秋田県生まれ。國學院大學大学院文学研究科博士課程後期修了。博士(宗教学)。國學院大學大学院特別研究員、テレビ番組制作リサーチャー。専攻は宗教学。共著に『神道はどこへいくか』(ぺりかん社)、『バラエティ化する宗教』(青弓社)、論文に「オウム真理教をめぐるメディア言説――一九八九年一〇月のワイドショー」(「國學院雑誌」第116巻第11号)など。

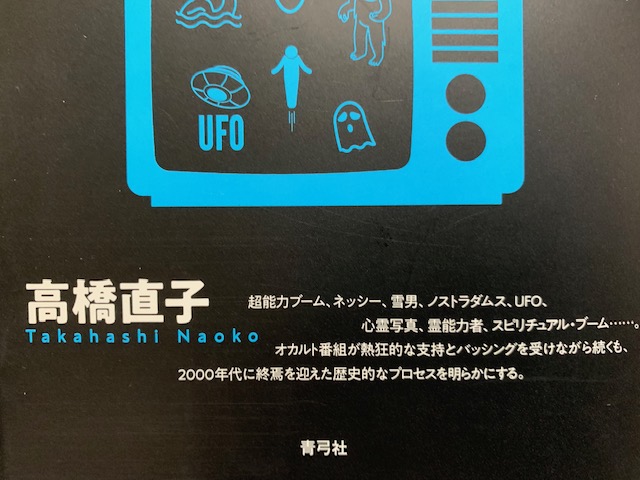

本書のカバー表紙

本書のカバー表紙

表紙の下には「超能力ブーム、ネッシー、雪男、ノストラダムス、UFO、心霊写真、霊能力者、スピリチュアル・ブーム……。オカルト番組が熱狂的な支持とバッシングを受けながら続くも、2000年代に終焉を迎えた歴史的なプロセスを明らかにする」と書かれています。

アマゾンの「内容紹介」は、以下の通りです。

「1974年の超能力ブームに始まり、ユリ・ゲラー、ネッシーや雪男、80年代から90年代にかけてのノストラダムス、矢追純一のUFO、心霊写真、霊能力者・宜保愛子、そして2000年代のスピリチュアル・ブーム……。1958年の『テレビ放送基準』以来、『迷信は肯定的に取り扱わない』と定めているにもかかわらず、なぜオカルト番組は熱狂的な支持とバッシングの渦のなか続いていたのか。『謎』や『ロマン』を打ち出し、視聴者が半信半疑で楽しむエンターテインメントとしてオカルト番組が隆盛を極めたことを掘り起こす。そして、スピリチュアル番組へと移行して『感動』や『奇跡』の物語へと回収されることで、オカルトの内実(真偽)が問われ、終焉へと至った歴史的なプロセスを明らかにする」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

「はじめに」

序 章 テレビと〈オカルト〉の邂逅

――オカルト番組前史

1 心霊術の流行

2 週刊誌ブームと心霊ブーム

3 オカルト番組を出現させたメディア空間

第1章 オカルト番組のはじまり

――一九六八年の「心霊手術」放送

1 「放送基準」の〈迷信〉と〈オカルト〉

2 一九六八年十一月十四日放送『万国びっくりショー』

3 なぜ、あたかも真実のごとく放送されたのか

第2章 オカルト番組の成立

――一九七四年の超能力ブーム

1 増える〈オカルト〉

2 超能力ブームの顚末

3 オカルト番組はなぜ成立したのか

4 オカルト番組批判のパラドクス

第3章 オカルト番組の展開

――一九七〇年代・八〇年代の比較分析

1 一九七〇年代のオカルト番組

2 成立後のオカルト番組

3 一九八〇年代のオカルト番組

第4章 拡張する〈オカルト〉

――第二次オカルトブーム

1 〈オカルト〉と「精神世界」

2 ”テレビ幽霊”騒動のメディア言説

3 一九九〇年代のオカルト番組

第5章 霊能者をめぐるメディア言説

――一九九〇年代・二〇〇〇年代の比較分析

1 宜保愛子をめぐるメディア言説

2 江原啓之をめぐるメディア言説

3 〈オカルト〉と〈スピリチュアル〉

終 章 オカルト番組の終焉

1 テレビと〈オカルト〉と「宗教」

2 オカルト番組が存在した事由

3 オカルト番組の終焉、これからの課題

「おわりに」

「はじめに」で、著者は以下のように述べています。

「〈オカルト〉を出し物とするオカルト番組が、オカルトを日本化することに最大の役割を果たしたことは論を俟たない。ネス湖のネッシー、ヒマラヤの雪男、謎の類人猿ヒバゴン、念力男ユリ・ゲラー、ノストラダムスの大予言、恐怖の心霊写真、矢追純一のUFO、新倉イワオの『あなたの知らない世界』、幻のツチノコ、サイババの奇跡、驚異の霊能力者・宜保愛子など、さまざまな現象や人物によってあまたのオカルト番組が制作・放送されてきた。その歴史は、およそ半世紀に及ぶ」

続けて、著者は以下のように述べています。

「オカルト番組は、ときに批判・非難(バッシング)されながらも、支持(視聴率)を獲得し、概して社会的に許容(放送)されてきたといえる。本書が試みるのは、オカルト番組をめぐってマスメディアに表出した言説を捉え、その変遷をたどる作業である。オカルト番組の内容(出し物となる〈オカルト〉)ではなく、オカルト番組をめぐるメディア言説に注目するのは、公共性が高いテレビという放送メディアに長年にわたってオカルト番組が存在し続けた事由にこそ、本書の問題関心があるからである」

また著者は、「超能力を出し物とするあまたの番組が放送された74年を経た翌75年1月に、日本民間放送連盟(以下、民放連と略記)が『放送基準』を改正し、新たに『催眠術、心霊術などを取り扱う場合は、児童および青少年に安易な模倣をさせないよう特に注意する』と定めたことによる。つまり、テレビ(放送局)は心霊術や念力などの〈オカルト〉を「安易な模倣を助長しないよう注意」して制作・放送することにした。この事実をもって、テレビ番組中の一ジャンルとしてオカルト番組が成立したと捉えるのである」とも述べています。

序 章「テレビと〈オカルト〉の邂逅――オカルト番組前史」では、3「オカルト番組を出現させたメディア空間」として、著者は以下のように述べています。

「1960年代後半(昭和40年代前半)、心霊術をめぐる雑誌メディアの言説には、大きく2つの変化を指摘することができる。1つは、心霊と科学との関係の変化である」と述べています。たとえば「婦人公論」1966年6月号掲載の石原慎太郎による寄稿「私は心霊を信じる」の中にある「どんなに卑俗な、人が迷信と呼ぶような出来事でもいい、自身が味わった不可思議な体験を手がかりに、科学絶対の信仰から一歩離れて、人間が秘めてもった力について考えてみたい。必ず、そこに、今まで未知だった人間の本質がうかがわれ、今まで考えていた人間のイメージが誤り多いものであったことに気づくだろう。人間は神秘である、と言うよりも、神秘こそが人間なのである」という発言を紹介します。

第3章「オカルト番組の展開」では、2「成立後のオカルト番組」として、著者は「なぜ、これほど『やらせ』がおこなわれるのか」と問います。そして、「制作方法に問題あり」という意見を紹介します。「簡単には撮れそうもない極端な設定」を机上で決めてしまい、その「机上のプラン」を「やらせ」で実現するというのです。著者は、「『ひどいケース』に海外の秘境探検企画が多いのは、海外/秘境というロケーションのイメージから現場の状況を無視した極端な『机上のプラン』に傾きやすいことに加えて、大金をかけて現地まで出かけたプロダクションとしては、何が何でも番組を制作しなくてはならない状況に追い込まれるからである」と分析します。

第4章「拡張する〈オカルト〉」では、1「〈オカルト〉と『精神世界』」として、1970年代のアメリカでニューエイジサイエンスと呼ばれたムーブメントは、80年代の日本でニューサイエンスとして流行し、「精神世界」の流行/一般化に寄与すると同時に従来の〈オカルト〉を更新・再生させたことが紹介されます。ここに、第2次オカルトブームと呼ばれる状況が生まれたのです。

3「1990年代のオカルト番組」として、著者は述べます。

「宜保愛子が霊能者としてテレビ出演するようになったのは、1970年代半ばである。80年代にテレビ出演を重ね、講演会もおこなうようになり、89年には「女性自身」で連載された「宜保愛子のスター心霊対談」が話題となる。90年、『たけしの頭の良くなるテレビ』(TBS、8月17日20時―20時54分)に出演し、ビートたけしをすっかり神妙にさせたことで社会的な注目を集め、91年には『宜保愛子ブーム』が出来する」

1991年、宜保は「テレビに出演すれば20パーセント以上の高視聴率、本を出せばすべてベストセラー」というセンセーションを巻き起こします。著者は「宜保の名を冠した特番に共通する特徴は、霊能力への『科学的アプローチ』を謳うこと、あるいはドキュメンタリーの手法がとられることである」と指摘し、これは宜保愛子というタレントを得たことで開かれた、「オカルト番組の新境地」だと評しています。

さらに、著者は「1970年代から80年代の〈オカルト〉は、『現代最後のロマン』であり、科学では解明できない謎/不思議だった」と指摘します。オカルト番組は、心霊現象なり超常現象なりを「もしかしたら、そういうこともあるかもしれない」と視聴者に思わせるところで「ロマン」を感じさせるべく、謎や不思議を演出したというのです。つまり、番組の構成上、心霊現象や超常現象の真偽は問題にならないわけです。だからこそ、オカルト番組はやらせを織り込みずみで許容されてきたと考えられますが、心霊現象や超常現象の謎や不思議を解明・検証するというコンセプトが立てられる場合はそれは通用しません。番組の構成上、解明・検証の対象となる現象があからさまにフィクションであっては番組が成り立たないからです。したがって、「1990年代のオカルト番組は、必然的に番組内の心霊現象・超常現象がホンモノであることを強調するようになる」と著者は述べています。

第5章「霊能者をめぐるメディア言説 ーー一九九〇年代・二〇〇〇年代の比較分析」では、2「江原啓之をめぐるメディア言説」として、以下のように紹介されています。

「江原啓之は2001年から情報番組『こたえてちょーだい!』(フジテレビ)に出演するようになり、03年にレギュラー番組『えぐら開運堂』(テレビ東京、2003年10月―05年9月)をもつ。04年から『江原啓之スペシャル 天国からの手紙』(フジテレビ、2004年4月―07年12月。以下、『天国からの手紙』と略記)が年2、3回放送され、人気特番となる。05年には『国分太一・美輪明宏・江原啓之のオーラの泉』(テレビ朝日、2005年4月―09年3月。以下、「オーラの泉』と略記)が始まり、スピリチュアルブームを牽引した」

『こたえてちょーだい!』の最後には手紙のコーナーがあり、視聴率は14パーセントから15パーセントまで跳ね上がったそうです。2004年2月に手紙の企画が再び放送され、それが『こたえてちょーだい!』の最高視聴率を獲得したことで、同年4月『江原啓之スペシャル 天国からの手紙』(第1回)が放送されました。

この『江原啓之スペシャル 天国からの手紙』について、著者はこう述べています。

「『天国からの手紙』は、家族を亡くした家庭に何らかの不思議な現象があり、死者からのメッセージがあるなら聞きたいという家族(視聴者)が番組に相談、霊と交信できるという江原がその家族を訪ね、死者のメッセージを伝える。回を重ねるごとに話題になり、回を追うごとに霊現象を強調する作りの再現ドラマの割合が抑えられ、現場でのスピリチュアリズム的実践が中心となる。2006年末に放送された『天国からの手紙』(第8回)をPRする記事に、『遺された遺族の悲しみや痛みを癒す”グリーフケア”を通じ、現代の日本人や家族のあり方を問いかける江原さん』とあるように、霊との交信(死者のメッセージ)はグリーフケアを目的とするものと周知されるようになる」

そう、江原啓之の霊能力(?)は、明らかにグリーフケアと関わっていました。それは彼がメディアの寵児となった頃から、わたしも感じていました。

スピリチュアルカウンセラーを名乗る江原啓之には各方面から批判が寄せられましたが、芥川賞作家で臨済宗僧侶である玄侑宗久氏には、「数あるバッシングの中でも、玄侑氏の(「霊の世界は文化であり、真理ではない」という)言葉にもっとも違和感を覚えています」「霊の存在を曖昧にするなら、葬式、戒名の命名、お賽銭やお守り、お払い、お焚き上げ……。そのすべてが悪質な霊感商法だということになってしまう」などと噛み付きました。これに対して、玄侑氏が困惑気味にこう語りました。

「江原さんは私が『文化』と申し上げたのを『文化財』のように解釈されているようですね。私は(霊が)見えるということを否定はしません。ただ見えるというのは、半分は脳内ソフト(の働き)なわけです。蛙が7色に見える国民もあれば、5色にしか見えない国民もある。その脳内ソフトを私は『文化』と呼んでいるんです。見えたり聞こえたりというのをあくまでも複合的な現象ととらえる仏教の見方が前提としてあるわけです。色即是空の色ですよ。江原さんが実在といっているのに対して、私が現象と言っていると言い換えてもいいかもしれません。それをあたかも唯一絶対の真理として語られることに違和感を感じると申し上げているのです。既成宗教の現状への不満は私もありますが、それはまた別な話です」

うーん、さすがは玄侑氏、見事な切り返しですね。

終章「オカルト番組の終焉」では、2「オカルト番組が存在した事由」として、著者は以下のように述べています。

「民俗社会の世界像と宇宙観は、神や妖怪、霊魂などの存在を想定して構築されている。それは、共同体(ムラ)を構成する個々の構成員(ムラビト)の倫理を形成するうえで、きわめて重要な役割を果たしていた。民俗知とは、民俗社会で世代間に伝承されている経験的な知識の蓄積であり、ムラビトとしてあるべき姿を自ら判断する際のよりどころとなる見識・教養である。その民俗知の断片を子どもたちが拾いやすいように提供したのは、マスメディアであり、オカルト番組である」

そして、3「オカルト番組の終焉、これからの課題」として、著者は、「オカルト本来の異端性、『謎』『ロマン』を『楽しむ』『遊ぶ』ためには、対置する現実や〈常識》が確かなものでなければならない。メディア・コミュニケーションが変化し、パーソナルなコミュニケーションも変化する今日、現実や〈常識〉を確かなものとする知恵が必要なのではないだろうか〉」と提唱するのでした。

著者は、わたしが日頃から親しく御指導をいただいている宗教学者で國學院大學副学長の石井研士先生の教え子に当たります。一条真也の読書館『「イタコ」の誕生』で紹介した本を書いた大道晴香氏も石井先生の教え子で、現在、國學院大學大学院の大学院特別研究員、わたしが客員研究員を務める冠婚葬祭総合研究所の研究員でもあります。『「イタコ」の誕生』も本書も、ともにユニークな研究成果であると思います。マスメディアと宗教という2つのテーマを同時に追う石井先生の門下からは優秀な研究者が続々と誕生しているようですね。著者のこれからの活躍に大いに期待しています。