- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.03.06

『知の旅は終わらない』立花隆著(文春新書)を読みました。「僕が3万冊を読み100冊を書いて考えてきたこと」というサブタイトルがついています。「知の巨人」と呼ばれている著者のこれまでの歩みを振り返った本です。著者は1940年長崎県生まれ。64年東京大学文学部仏文科卒業後、文藝春秋新社入社。66年退社し、翌年東京大学文学部哲学科に学士入学。在学中から文筆活動を始める。74年『文藝春秋』に発表した「田中角栄研究―その金脈と人脈」は時の総理大臣を退陣に追い込み、社会に大きな衝撃を与えました。著書多数。

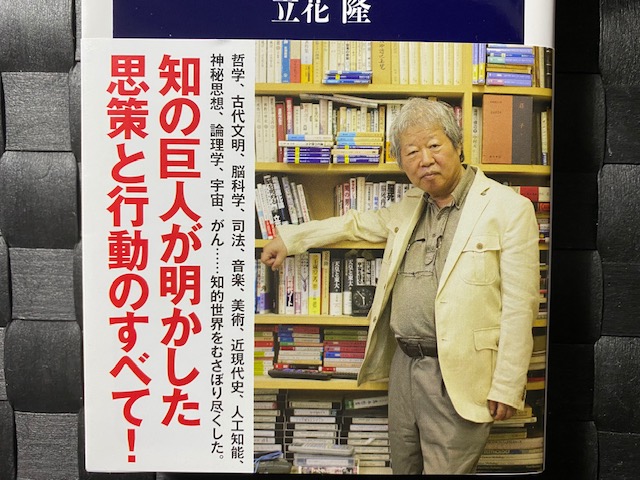

本書の帯

本書の帯

帯には書棚の前の著者近影とともに、「哲学、古代文明、脳科学、司法、音楽、美術、近現代史、人工知能、神秘思想、論理学、宇宙、がん……知的世界をむさぼり尽くした。知の巨人が明かした思策と行動のすべて!」と書かれています。

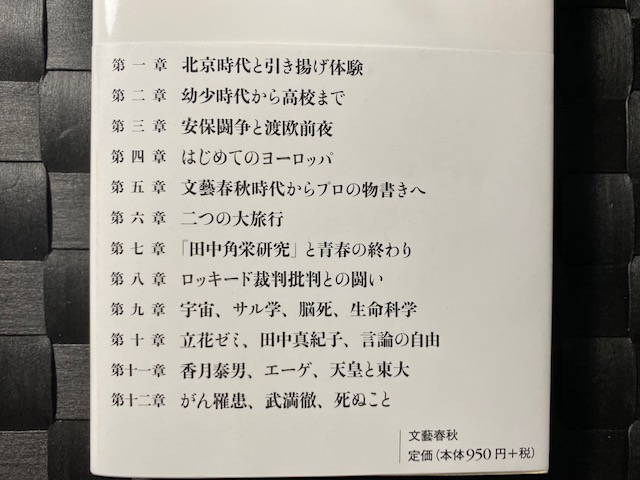

本書の帯の裏

本書の帯の裏

カバー前そでには、「立花隆は巨大な山だ。哲学、政治、脳、宇宙、生命科学、歴史、音楽……。むさぼり読んで書きに書いた膨大な仕事と、その人生を初めて語った」と書かれています。さらに、アマゾンの「内容紹介」には以下のように書かれています。

「立花隆を要約するのは非常に困難である。まさに万夫不当にして前人未踏の仕事の山だからだ。時の最高権力者を退陣に追い込んだ74年の『田中角栄研究ーその金脈と人脈』は氏の業績の筆頭として常に語られるが、ほぼ同時進行していた『日本共産党の研究』で左翼陣営に与えた激震はそれ以上のものがある。『宇宙からの帰還』にはじまるサイエンスものでは、『サル学の現在』でサルと人間に細かく分け入り、『精神と物質 分子生物学はどこまで生命の謎を解けるか』でノーベル賞科学者の利根川進に綿密な取材を施し、『脳死』では安易な脳死判定基準に鋭く切り込んだ。科学を立花ほど非科学者の下に届けてくれた書き手はいない。浩瀚な書物である『ロッキード裁判とその時代』『巨悪vs言論』『天皇と東大』『武満徹・音楽創造への旅』は余人の及ばない仕事であり、また旅を語っても、哲学、キリスト教、書物を論じても冠絶しておもしろい。

立花隆はどのようにして出来上がったのか、そして何をしてきたのか――。それに迫るべくして、彼の記憶の原初の北京時代から、悩み多き青春期、中東や地中海の旅に明け暮れた青年期、膀胱がんを罹患し、死がこわくなくなった現在までを縦横無尽に語りつくしたのが本書である。彼が成し遂げた広範な仕事の足跡をたどることは、同時代人として必須なのではないだろうか」

おそらく文春新書の編集者が書いたのでしょうが、これはまた格調の高い見事な「内容紹介」であると感心しました。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第一章 北京時代と引き揚げ体験

第二章 幼少時代から高校まで

第三章 安保闘争と渡欧前夜

第四章 はじめてのヨーロッパ

第五章 文藝春秋時代からプロの物書きへ

第六章 二つの大旅行

第七章 「田中角栄研究」と青春の終わり

第八章 ロッキード裁判批判との闘い

第九章 宇宙、サル学、脳死、生命科学

第十章 立花ゼミ、田中真紀子、言論の自由

第十一章 香月泰男、エーゲ、天皇と東大

第十二章 がん罹患、武満徹、死ぬこと

本書には著者の幼少の頃からの読書遍歴が詳しく書かれています。第三章「安保闘争と渡欧前夜」には、東大に入学してからは文学研究会に所属し、さらにはドストエフスキー研究会(通称、ドス研)という読書会に参加します。ロシアの文豪ドストエフスキーが描く妖しい世界に惹かれたといいます。ドストエフスキーの作品について仲間と解釈したり議論したりしているうちに出会ったのが、ロシアの思想家ベルジャーエフでした。著者はこのベルジャーエフの影響を強く受けます。

著者がベルジャーエフの思想に夢中になった背景には、60年安保のまっただ中で、みんなが多かれ少なかれマルクス主義の影響を受けていた時代にあって、それを批判していくための視点を得たいという気持ちもあったとして、「『ドストエフスキーの世界観』は、ベルジャーエフがドストエフスキーを、小説家というよりも『偉大な思想家、偉大な預言者、ロシア最大の形而上学者』ととらえ、『その精神の底を究める』ことをめざして書いた本で、それ自体が1つの哲学書でした。『ドストエフスキーにおけるあらゆる観念は、人間の運命、世界の運命、神の運命とむすびついている』として、ベルジャーエフ自身の『人間の運命、世界の運命、神の運命』論を展開していくのです」と述べています。

ベルジャーエフを知ったことで、ものごとを考えるスケールはまったく変わったとして、著者は「空間的には日本社会の日常空間をこえて、世界全体、宇宙全体まで視野に入ってくるし、時間軸では、近未来、近過去だけでなく、百年単位、千年単位の過去と未来、あるいは『神の運命』すら考えるわけだから、永遠という時間すら考慮のうちに入ってきます。ベルジャーエフを読んだことを契機として、僕は文学仲間、学生運動仲間などが考えている時空とはまったくちがう時空に半分生きるようになったわけです」と述べています。なるほど、著者の著作のスケールの大きさはベルジャーエフの影響があったのですね。

第五章「文藝春秋時代からプロの物書きへ」には、著者の読書における一大変革について書かれています。フィクションを一切読まなくなったのです。幼少時代は童話や児童文学を、学生時代には文学を読み耽った著者でしたが、「文藝春秋」の仕事を始めた頃からノンフィクションしか読まなくなったそうです。ちょうど筑摩書房から『世界ノンフィクション全集』(全50巻)が1960年4月から毎月1冊のペースで刊行され、著者が文藝春秋者に入社した1964年に全巻揃ったところでした。先輩社員から「これなんかいいぞ」と言われたので、著者はそれを1巻目から読み始めたとか。

第1巻に入っていたのが、A・チェリー=ガラードの「世界最悪の旅」、スウェン・ヘディン「さまよえる湖」、トール・ハイエルダール「コン・ティキ号探検記」などでした。著者は、「どれもノンフィクションの歴史に残る傑作中の傑作です。あっという間にひきこまれて、一気に読み終わり、ノンフィクションというのはこんなに面白いのかと思った。それまで小説ばかり読みふけっていた自分の読書生活は何だったのだろうと深刻な反省を迫られました。文学偏愛者というのは、この世に無数に存在している価値ある書物群の大半をまったく知らない人ではないかと思った」と述べています。わたしも『世界ノンフィクション全集』は古書店で全巻購入し、興味のあるテーマの作品をかなり読みました。

しかし、ノンフィクションの魅力を知ってからの著者は、フィクションを一切読まなくなります。「いまにしてみると、文学ばかり読んで自分はバカだったなと思いますね。しかし、これ以降は、ピタッと小説というものをまったく読まなくなったことをみると、決定的な衝撃があったのでしょう。出かける本屋までが変わりました。大学時代は大江健三郎さんにあこがれて、小説家になろうとして作品まで書いていたわけですが、ノンフィクションがあまりにもおもしろかったばかりに、小説家という文字は頭から完全に消えてしまいました。そういう意味では、これも自分史としては、大転換のひとつになります」と述べています。うーん、ピタッと小説をまったく読まなくなるとは凄いですね。

しかし、フィクションを一切読まないという著者の読書スタイルには違和感をおぼえてしまいます。一条真也の読書館『本を読んだら、自分を読め』、『「教養」を最強の武器にする読書術』、『読書は「アウトプット」が99%』などにも書きましたが、わたしの周囲にはかなりの数の読書家の方がいるのですが、小説は読まないという人がけっこういます。それと、小説が苦手でどうしても読めないという人もいます。わたしは小説などの文学作品を読まない人は惜しいと思います。やはり文学は視野を広げてくれますし、人生について考えさせてくれますし、何よりも心を豊かにしてくれますから。

反対に小説しか読まない人も残念な人だと思います。物語の世界に遊ぶことは人生を豊かにしますが、それだけではやはり偏ってしまいます。というか現実の諸問題に対応する思考が育ちません。ここは「貧しい」というよりも「もったいない」と言ったほうが適切でしょう。小説しか読まない人は、もったいない。哲学書も宗教書も社会学や自然科学の本もエッセイも、そしてビジネス書もそれぞれに広くて深くて豊かな世界を教えてくれます。ちなみに、わたしのブログを読んで下さっている方ならおわかりでしょうが、わたしは意識的に小説とそれ以外の本を交互に固め読みしています。

文藝春秋社で、著者は多くの学者を取材します。いずれもその研究分野では日本における第一人者、中には世界的権威もいました。しかし、著者は「小学者、中学者、大学者」として、「沢山の大学者を取材してわかったことは、本当の大学者ほど、何がわからないかをきちんといってくれるということです」と断言し、さらには「あらゆる科学の世界において、実はわかっていることよりわからないことのほうがはるかに多いんです。小さい学者は、自分の研究で何がわかって、それがいかに意義ある発見かということばかり懸命に語る。中くらいの学者になると、その学問の世界全体の中で自分の研究・発見の大きさを客観的にちゃんと位置づけて語ることができるようになる。そして大学者になると、自分個人の研究だけでなく、その領域の研究全体がまだどれほど遅れていて、どんなにわからないことばかりなのかを、きちんと語ってくれます。大学者は、研究の全体像が見えてくる一方で、知りたいことの全体像と方法論的に知りうることの全体像もまた見えてきます」と述べています。ここで、著者は「知」というものの本質を語っています。ソクラテスの「無知の知」という言葉もあるように、「知」とは「自分の知っていることと、知らないこととの区別」を知ることなのです。

著者は特に多くの科学者、つまりはサイエンスの取材を行ってきたそうですが、「サイエンスものの取材をつづけてきて、つくづく思うことは、ヴィトゲンシュタインが『論理哲学論考』で最終的に述べた2つのことです。『語りうることはすべて明晰に語りうる』ということと、それでも語り得ないことが厳然としてあり、『語りえないものの前では沈黙しなければならない』ということです。サイエンスの大学者たちは、それぞれのフィールドにおいて、同じことを体得しているからこそ、明晰な説明と、『そこはわかりません』というこれまたはっきりした『無知の知』の表明があるのだと思います。こういう意味においても、僕にとっていちばん大きな先生は、ヴィトゲンシュタインだったということになるのかもしれません」と述べています。

著者は膨大な著作を残していますが、特に話題を呼んだのが『田中角栄研究』でした。角栄について調べまくった、またロッキード裁判を傍聴し続けた著者は、「金儲けは、田中においては病的な本能だったんですね。こういう人は実業家のままでいればよかったのに、なまじ政治的野心を持ったばかりに、末代まで恥をさらすことになったわけです。とはいえ、ここ何年か前から、田中角栄を再評価する本が何冊も出ました。名言集やら、その昔、角栄に向けて「君 国売り給うことなかれ」で一石を投じた石原慎太郎氏にいたっては『天才』(幻冬舎)などという本まで書きました。僕にいわせれば、冗談じゃないよ、いい加減にしてほしいという気持ちです」と述べています。

『田中角栄研究』と同時期に書かれたのがです。同書には新左翼の二大組織であった中核派と革マル派の血みどろの抗争が詳しく描かれていますが、著者は「結局、両派にわたる死者は何十人にも及びましたが、そのほかに、植物状態と化した者もいたし、障がい者となった者もいる。深刻な苦悶のはてに、自殺した者、頭がおかしくなった者もいる。重軽傷を負った者まで含めれば、100人を単位として数えることになります。日本の政治抗争史上、これほど血みどろの闘いが繰り広げられたのは、幕末の諸セクトがテロ合戦に走って以来のことでしょう」と総括しています。

しかしながら、わたしは『田中角栄研究』も『中核vs革マル』も読んでいません。著者の書いた本はたくさん読みましたが、その中でも特に強く影響を受けたのが『宇宙からの帰還』と『臨死体験』です。この両書を参考文献として、わたしは『ロマンティック・デス〜月と死のセレモニー』(国書刊行会、幻冬舎文庫)を書きました。『宇宙からの帰還』は著者最初のベストセラーとなりましたが、同書を書いた理由について、第九章「宇宙、サル学、脳死、生命科学」で、「僕の興味の中心は、宇宙体験という、人類史上もっとも特異な経験をした宇宙飛行士たちは、その体験によって、内的にどんな変化をこうむったかということでした。人類が170万年間もなれ親しんできた地球環境の外にはじめて出るという体験は、それがどれだけ体験者自身に意識されたかはわからないけれども、体験者の意識構造に深い内的衝撃を与えずにはおかなかったはずだと考えたのです」と述べています。

実際の取材については、著者は「宇宙飛行士というのは、基本的にはボルトとナットで出来ているタイプが多いと言われています。技術屋であまりロマンティックな人々ではない。ボーッと地球に見とれていたために、大気圏突入のための操作の時間がちょっと狂ってしまって、あやうく宇宙に弾き飛ばされかけた宇宙飛行士がいたくらいだから、基本的にはボルトとナット型じゃないと務まらないわけです。特に旧ソ連では、宇宙飛行士は同時に模範的共産党員でなくてはならないわけで、ガチガチの唯物論者で、内面の問題なんかにはまったく関心がないというタイプが多いんですね」と述べます。一方、アメリカという国は、非常に熱心な宗教国家の側面があり、底の部分ではみんな内面への関心を持っているといいます。著者が取材した飛行士の多くが、「こんなことを聞かれたのは、はじめてだ。よく聞いてくれた」とか「いままで人に充分に伝えられなかったことを、やっと伝えられたような気がする」と言ってくれたそうです。

著者がそれまでにしたさまざまの仕事の中で、これらの宇宙飛行士とのインタビューほど知的に刺激的だった仕事は数少ないと思ったそうですが、「これだけのインタビューをするために、大変な苦労をしたんですが、そのすべての苦労を忘れるほど1つ1つのインタビューは面白かった。彼らのメッセージは、つい読みすごしてしまうような軽いタッチの短いセンテンスなんですが、驚くほど深く、スケールの大きなメッセージが込められていたりするんですね」と述べています。

『宇宙からの帰還』は今読み返しても素晴らしい名著ですが、その後、著者は「死」について関心を持つようになりました。長い間、「人の死とは何か」というテーマを追いかけますが、1980年代後半から90年代前半にかけては、脳死問題に取り組み、死の定義について徹底的に考え抜きました。第十二章「がん罹患、武満徹、死ぬこと」では、「日本人の死生観」として「死後の世界」に言及し、「死後の世界が存在するかどうかというのは、僕にとっては解決済みの議論です。死後の世界が存在するかどうかは、個々人の情念の世界の問題であって、論理的に考えて正しい答えを出そうとするような世界の問題ではありません」と述べています。著者は、ヴィトゲンシュタインの『論理哲学論考』の中の「語りえないものの前では沈黙しなければならない」という言葉を引きながら、「死後の世界はまさに語り得ぬものです。それは語りたい対象であるのは確かですが、沈黙しなければなりません」と述べます。

しかし、著者は「死」を直視し、「臨死体験」というテーマを追うようになります。かなりの時間を割いて仕事にしてきましたが、まず、NHKと作った「臨死体験 人は死ぬ時何を見るのか」(1991年放送、視聴率16.4%)、そしてその後に書いた『臨死体験(上・下)』(文春文庫)が大きな反響を呼びました。一条真也の新ハートフル・ブログ「NHKスペシャル『臨死体験〜死ぬとき心はどうなるのか』」で紹介した2014年に放送された2度目の番組は、前回以上に、臨死体験が起こる仕組みの解明に鋭く迫りました。著者いわく、それが可能になったのは23年前よりも脳科学がはるかに進歩したからだといいます。著者は「なにしろ2回目の番組は、脳科学の最新の知見を踏まえて、臨死体験は死後の世界体験ではなく、死の直後に衰弱した脳が見る『夢』に近い現象であることを科学的に明らかにしたものだったのです」と述べています。

同番組のエンディングで著者が述べた「死ぬのが怖くなくなった」というメッセージに多くの視聴者が共感したことを紹介しつつ、著者は「テレビの怪しげな番組に出まくって、霊の世界がどうしたこうしたと語る江原啓之なる現代の霊媒のごとき男がいますが、ああいう非理性的な怪しげな世界にのめりこまないと、『死ぬのが怖くない』世界に入れないのかというと、決してそうではありません。ごく自然に当たり前のことを当たり前に、理性的に考えるだけで、死ぬのは怖くなくなるということをあの番組で示せたと思っています」と述べています。

「死後の世界とは、夢である」と主張する著者ですが、「いい夢を見るために気をつけたいことが1つあります。いよいよ死ぬとなったとき、ベッドは温かすぎたり、寒すぎたりしないようにすることです。暑すぎたり寒すぎたりすると、臨死体験の内容がハッピーじゃないものになってしまうからです。死に際の床を、なるべく居心地良くしておくのが肝腎です」とも述べています。これは傾聴すべき意見であると思いました。ちなみに、わたしも基本的に「死後の世界とは、イメージ・アート」であると考えており、人生を卒業する際には幸福で美しいイメージを描くことが大切であると思います。

最後に、著者は「最後に書きたい本」として、「実は、僕には未発表本リストというものがあります。それは『二十歳の君へ』(文藝春秋)にも載せたものですが、それから9年が経ったので、そこに挙げた9冊のうち、完成したものが3冊あります」と書いています。これは物書きとして見習うべき点であると思いました。わたしならば、『儀式論』(弘文堂)の姉妹編としての『聖典論』『聖地論』『聖人論』の聖なる「典・地・人」三部作だけは書き上げて人生を卒業したいと願っています。本書『知の旅は終わらない』を読んで、物書きとしてのわたしの人生の修め方についても想いを馳せました。