- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.03.26

『21 Lessons』ユヴァル・ノア・ハラリ著、柴田裕之訳(河出書房新社)を読みました。「21世紀の人類のための21の思考」というサブタイトルがついています。一条真也の読書館『サピエンス全史』、『ホモ・デウス』で紹介した世界的ベストセラーの著者の最新刊で、前2作の出版後の雑誌記事を再編集するなどして制作されています。著者のハラリは1976年、イスラエル、ハイファ生まれの歴史学者、哲学者。オックスフォード大学で中世史、軍事史を専攻して2002年に博士号を取得。現在、エルサレムのヘブライ大学で歴史学を教えるかたわら、2018年のダボス会議での基調講演など、世界中の聴衆に向けて講義や講演も行っています。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には著者の顔写真が使われ、「いま、何が起きているのか――?」「世界的ベストセラー『サピエンス全史』の著者、最新作!」「新たなる知の巨人がすべての現代人に贈る、必読の21章」「著作累計世界2000万部突破!」と書かれています。

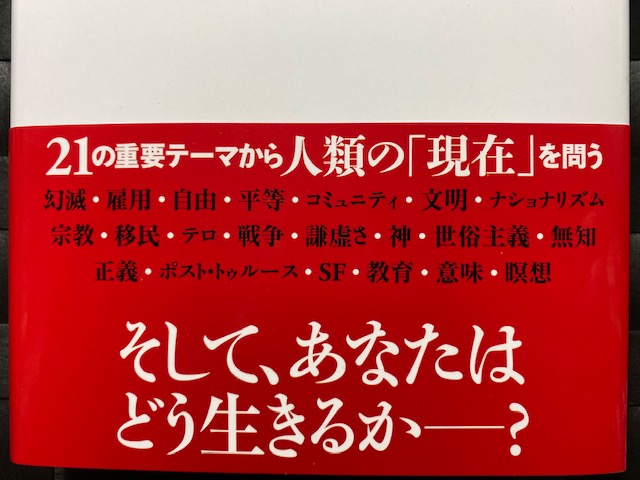

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、帯の裏には、「21の重要テーマから人類の『現在』を問う」「幻滅●雇用●自由●平等●コミュニティ●文明●ナショナリズム●宗教●移民●テロ●戦争●謙虚さ●神●世俗主義●無知●正義●ポスト・トゥルース●SF●教育●意味●瞑想」「そして、あなたはどう生きるか――?」と書かれています。

カバー前そでには、こう書かれています。

「『サピエンス全史』で人類の『過去』を、『ホモ・デウス』で人類の『未来』を描き、世界中の読者に衝撃をあたえたユヴァル・ノア・ハラリ。本書『21 Lessons』では、ついに人類の『現在』に焦点をあてる―。テクノロジーや政治をめぐる難題から、この世界における真実、そして人生の意味まで、われわれが直面している21の重要テーマを取り上げ、正解の見えない今の時代に、どのように思考し行動すべきかを問う。いまや全世界からその発言が注目されている、新たなる知の巨人は、ひとりのサピエンスとして何を考え、何を訴えるのか。すべての現代人必読の21章」

さらに、アマゾンの同書の紹介ページには、以下の人々の声が集められています。

「私は、ハラリさんが書いたものすべての大ファンであり、この最新作も例外ではない。」──ビル・ゲイツ(マイクロソフト創業者)

「物語によって作られてきた人間の生きる意味を繊細に問い直し、AIにハックされつつある人間の処方箋を大胆に描く。」──山極壽一(京都大学総長)

「過去(サピエンス)の智者から未来(ホモ・デウス)の預言者になった若き巨匠は、今あるがままの現実世界の人類をどのように理解し行動するのか、その力強い指針を示唆してくれる。」──本村凌二(東京大学名誉教授)

「現代を読み解くための最良の書。一歩上を目指すビジネスパーソンの必読書。国際水準の教養はこの本に凝縮されている。」――佐藤優(作家・元外務省主任分析官)

「これは『新たな歴史書』ではない。今の時代に『必要な歴史書』だ。」――海部陽介(国立科学博物館人類研究部人類史研究グループ長・『3年前の航海 徹底再現プロジェクト』代表)

「史上最大の転換期を迎える人類への警告。これは私達一人一人の今日の生き方を問う書である。」――佐藤康博(みずほフィナンシャルグループ取締役会長)

「情報の海の中で正気を保つためには、人類がどこから来てどこへ行くのかの、方向感覚が必要だ。ハラリ氏が与えてくれるのは、情報を超え、情報の全体を包み込むこの方向感覚だ。」――橋爪大三郎(社会学者、『日本経済新聞』2020年2月1日)

「ハラリの著作はいずれも、バラバラの事実や知見を大きな絵として組み上げる力業を見せてくれる。人類の歴史を大きなパノラマとして描く『サピエンス全史』もいい。何百もの本や論文を読まなければ目にできない知の数々をまとめて浴びることができる『ホモ・デウス』もいい。21のトピックごとに読める『21 Lessons』もいい。この三部作は、あなたの歴史と現代の見方をさまざまにアップデートしてくれるはずである。」──山本貴光(文筆家・ゲーム作家)

本書の「目次」は、以下の通りです。

「はじめに」

Ⅰ テクノロジー面の難題

1 幻滅――先送りにされた「歴史の終わり」

2 雇用――あなたが大人になったときには、仕事がないかもしれない

3 自由――ビッグデータがあなたを見守っている

4 平等――データを制する者が未来を制する

Ⅱ 政治面の難題

5 コミュニティ――人間には身体がある

6 文明――世界にはたった一つの文明しかない

7 ナショナリズム――グローバルな問題はグローバルな答えを必要とする

8 宗教――今や神は国家に仕える

9 移民――文化にも良し悪しがあるかもしれない

Ⅲ 絶望と希望

10 テロ――パニックを起こすな

11 戦争――人間の愚かさをけっして過小評価してはならない

12 謙虚さ――あなたは世界の中心ではない

13 神――神の名をみだりに唱えてはならない

14 世俗主義――自らの陰の面を認めよ

Ⅳ 真実

15 無知――あなたは自分で思っているほど多くを知らない

16 正義――私たちの正義感は時代後れかもしれない

17 ポスト・トゥルース――いつまでも消えないフェイクニュースもある

18 SF――未来は映画で目にするものとは違う

Ⅴ レジリエンス

19 教育――変化だけが唯一不変

20 意味――人生は物語ではない

21 瞑想――ひたすら観察せよ

「謝辞」

「訳者あとがき」

「原註」

「索引」

本書は、著者のベストセラー作、サピエンス全史とホモ・デウスの出版後の雑誌記事を再編集するなどして制作されており、前2作から派生したものですが、今日のさまざまな具体的な課題に回答を試みており、新鮮さに満ちた作品に仕上がっています。あらゆる問題に明確な答えを与えていく著者ハラリは、今や著者ハラリは「知の巨人」を超えて「知の神様」になった感もあり、本書も一種の聖典のような万能感を漂わせています。本書のどの部分を切り取っても深い洞察に満ちていますが、特にわたしの心に強い印象を与えた文章を各章から1つずつ紹介したいと思います。

的外れな情報であふれ返る世界にあっては、明確さは力だ。理屈の上では、誰もが人類の将来についての議論に参加できるが、明確なビジョンを維持するのはとても難しい。議論が行なわれていることや、カギを握る問題が何であるかに、私たちは気づきさえしないことも多い。物事をじっくり吟味してみるだけの余裕がない人が何十億もいる。仕事や子育て、老親の介護といった、もっと差し迫った課題を抱えているからだ。あいにく、歴史は目こぼししてくれない。もし、子供たちに食事や衣服を与えるのに精一杯なあなたを抜きにして人類の将来が決まったとしても、その決定がもたらす結果をあなたも子供たちも免れることはできない。これはなんとも不公平だが、そもそも歴史は公平なものではないのだ。(「はじめに」P.7)

バイオテクノロジーとITの革命のおかげで、私たちは自分の内側の世界を制御することも、生命を操作したり作り出したりすることもできるようになる。意のままに脳を設計し、寿命を延ばし、考えを抹殺したりする方法を突き止めるだろう。その結果がどうなるかは、誰にもわからない。人間はこれまでずっと、道具を発明するほうが、それを賢く使うよりもはるかに得意だった。ダムを建設して川の流れを操作するほうが、それがより広範な生態系にもたらす複雑な結果を余さず予測するよりも簡単だ。同様に、私たちの心の流れの方向を変えるほうが、それが個人の心理や社会制度にどんな影響を及ぼすかを予知するよりも易しいだろう。

(「1 幻滅」P.22~23)

21世紀にITとバイオテクノロジーが人類に突きつけてくる課題は、前の時代に蒸気機関や鉄道や電気が突きつけてきた課題より、おそらくはるかに大きい。そして、私たちの文明の持つ途方もない破壊力を考えると、欠陥のあるモデルや世界大戦や血なまぐさい革命を容認する余裕はとうていない。今回は、モデルに欠陥があれば、核戦争が起こったり、遺伝子工学で怪物が生まれたり、生物圏が完全に崩壊したりする結果になりかねない。したがって私たちは、産業革命に直面したときよりもうまく対応する必要がある。

(「2 雇用」P.57)

私たちの脳と体の機能の仕方に関する科学的見識からは、私たちの感情は何か人間ならではの霊的特性ではなく、どんな種類の「自由意志」も反映していないことがうかがわれる。むしろ感情は、あらゆる哺乳動物と鳥類が生存と繁殖の確率を素早く計算するのに使う、生化学的なメカニズムだ。感情は直感や霊感や自由には基づいていない。計算に基づいているのだ。(「3 自由」P.73)

人間と機械は完全に融合し、人間はネットワークとの接続を絶たれれば、まったく生き延びられないようになるかもしれない。子宮の中にいるうちからネットワークに接続され、その後、接続を絶つことを選べば、保険代理店からは保険加入を拒否され、雇用者からは雇用を拒否され、医療サービスからは医療を拒否されかねない。健康とプライバシーが正面衝突したら、健康の圧勝に終わる可能性が高い。

(「4 平等」P.111)

歴史を振り返ると、企業が社会改革や政治改革を導くのに理想的な手段だったことはない。真の改革は、企業やその従業員や株主が払いたがらないような犠牲を、遅かれ早かれ求めるものだ。だから改革者は教会を創立したり、政党を発足させたり、軍隊を組織したりする。アラブ世界におけるいわゆる「フェイスブック革命」と「ツイッター革命」は、希望に満ちたオンラインのコミュニティで始まったが、混乱したオフラインの世界に出ていった途端、宗教的狂信者や軍事政権に奪い取られてしまった。もし今フェイスブックがグローバルな改革を引き起こすことを狙っているのなら、オンラインとオフラインの間の溝をもっとずっとうまく埋めなくてはならない。フェイスブックをはじめとするオンラインの巨大企業は、人間を視聴覚的な動物――すなわち、2つの目と2つの耳が10本の指と電子機器の画面とクレジットカードにつながったもの――と見なしがちだ。だが、人類の統一を目指すのであれば、人間には体があることを正しく認識することが欠かせない。(「5 コミュニティ」P.125)

人々は相変わらず違う宗教や国民のアイデンティティを持っている。だが、国家や経済の構築、病院の建設、爆弾の製造の仕方といった実際的な話になると、私たちのほぼ全員が同じ文明に所属している。意見の相違があることに疑いはないが、それを言うなら、どんな文明もそれぞれ内部に紛争を抱えているものだ。それどころか、文明はそうした紛争によってそれぞれ特徴が決まる。人々は自分のアイデンティティをざっと述べようとするときには、共通の特性を列挙することが多い。だが、それは間違いだ。共通の争いやジレンマの一覧を作ったほうが、ずっとうまくいく。たとえば、1618年にはヨーロッパには単一の宗教的アイデンティティはなかった。ヨーロッパは宗教的な争いを特徴としていた。1618年にヨーロッパ人であるというのは、カトリックとプロテスタント、あるいはカルヴァン主義者とルター主義者の間の些細な教義上の違いにこだわり、そうした違いのせいで喜んで殺したり殺されたりすることを意味した。もし1618年に争いを嫌う人がいたら、それはイスラム教徒かヒンドゥー教徒かもしれないが、断じてヨーロッパ人ではなかった。(「6 文明」P.145)

核戦争を防ぎ、グローバルな平和を守る国際主義の政治体制を構築するのは、きわめて難しい。この政治体制を、たとえば、アメリカへの依存を減らし、中国やインドといった西洋以外の大国にもっと大きな役割を与えるなどして、刻々と変化する世界情勢に適応させる必要があることは言うまでもない。だが、この政治体制をすっかり見捨てて、ナショナリズムの権力政治に逆戻りするのは、無責任なギャンブルだろう。(「7 ナショナリズム」P.157)

テクノロジーがどのように発達しようと、宗教的なアイデンティティと儀式についての議論が新しいテクノロジーの使用に影響を与え続け、世界を火の海にする力を保持することが見込まれる。最新式の核ミサイルやサイバー爆弾は、中世の文書についての教義上の議論の決着をつけるために使われることもありうる。人類の力が集団の協力を拠り所としているかぎり、そして、集団の協力が共有された虚構を信じることを拠り所としているかぎり、宗教や儀式は重要であり続ける。(「8 宗教」P.181~182)

ヨーロッパが、外国人に門戸を開いたままにし、しかもヨーロッパの価値観を共有しない人々によって不安定にならずに済むような中道を見つけ出せるかどうかは、今のところまったく定かではない。もしヨーロッパがそのような道をうまく見つけられれば、その処方箋は、グローバルなレベルでも真似できるかもしれない。逆に、このヨーロッパの試みが失敗に終われば、自由と寛容という自由主義の価値観を信奉するだけでは世界の文化的対立を解決できず、核戦争と生態系の崩壊と技術的破壊を前にして人類を統一できないということになる。(「9 移民」P.206)

テロリストは食器店を破壊しようとしているハエのようなものだ。ハエはあまりに微力なので、ティーカップ1つさえ動かせない。それではハエはどうやって食器店を破壊するのか? 牛を見つけて耳の中に飛び込み、ブンブン羽音を立て始める。牛は恐れと怒りで半狂乱になり、食器店を台無しにする。これこそ9・11同時多発テロの後に起こったことだ。イスラム原理主義者たちはアメリカという牛を激怒させ、中東の食器店を破壊してもらった。今や彼らはその残骸の中で隆盛を極めている。そして、世界には短気な牛がいくらでもいる。(「10 テロ」P.213)

人間の愚かさは、歴史を動かすきわめて重要な要因なのだが、過小評価されがちだ。政治家や将軍や学者たちは世界を、入念で合理的な計算に基づいてそれぞれの手が指される巨大なチェスの勝負のように扱う。これはある程度正しい。駒をでたらめに動かすような、狭い意味で頭のおかしい指導者は、歴史上稀だ。東条英機やサダム・フセインや金正日は、合理的な理由に基づいてそれぞれの手を指した。問題は、世界がチェス盤よりもはるかに複雑で、人間の合理性では本当に理解できない点にある。したがって、合理的な指導者でさえ、はなはだ愚かなことを頻繁にしでかしてしまうのだ。(「11 戦争」P.236)

人間は歴史を通して、何百もの異なる宗教と宗派を生み出してきた。そのうちの一握り(キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教、儒教、仏教)が何十億もの人に影響を与えた(いつも最善の方向への影響とはかぎらなかったが)。チベットのボン教や、アフリカのヨルバ族の宗教、ユダヤ教といった大多数の宗教の影響は、はるかに小さかった。私としては、残忍な世界征服者ではなく、めったに他の民族に余計な口出しをしたりしなかった、取るに足りない民族の子孫でよかったと思う。多くの宗教が謙虚さの価値を褒め称えておきながら、けっきょく、自らがこの宇宙で最も重要だと考える。個人には従順さを求めつつも、集団としては目に余るほど傲慢だ。どんな宗教を持つ人でもみな、謙虚さをもっと真剣に受け止めるといいだろう。(「12 謙虚さ」P.256)

宇宙の神秘と世俗的な立法者の間のミッシングリンクは、たいてい何らかの聖典を通して提供される。聖典は、はなはだ些末な規制だらけだが、それでも宇宙の神秘にその源をたどれるとされている。時間と空間の創造者が聖典を書いたというのだが、その創造者は、主にややこしい神殿の儀式や食べ物のタブーについて、わざわざ私たちを啓蒙してくれたのだそうだ。実際には、聖書やクルアーン、モルモン書、ヴェーダ、その他どんな聖典も、万能の存在――エネルギーは質量と光速の二乗の積に等しいことや、陽子は電子の1837倍の質量があることを定めた万能の存在――によって書かれたという証拠は皆無だ。科学によってわかっているかぎりでは、こうした神聖な文書はすべて、想像力に富んだホモ・サピエンスによって書かれた。それらは、社会規範や政治構造を正当化するために、私たちの祖先によって創作された物語にすぎない。(「13 神」P.259)

信心深い人が神を否定したり、伝統的な儀式を捨てたりするように求められたりすることはない。世俗主義の世界は、人を各自が好む衣服や儀式ではなく行動に基づいて評価する。宗派 のこの上なく異様な服装規定を守り、奇怪千万な宗教儀式を行なう人でさえ、世俗主義の核心的な価値観を心底重視して振る舞うこともありうる。ユダヤ教徒の科学者やキリスト教徒の環境保護主義者、イスラム教徒のフェミニスト、ヒンドゥー教徒の人権活動家は大勢いる。もし科学的な真実や思いやり、平等、自由に忠実ならば、彼らはみな、世俗主義世界の正規の成員であり、ヤムルカや十字架、ヒジャブ、ティラカ(訳註 前述の四宗教の信者がそれぞれ身につけたり顔に塗ったりするもの)に別れを告げるよう求められる理由はいっさいない。(「14 世俗主義」P.273)

世の中はますます複雑になっているのに、人々は今起こっていることにいかに無知であるか、気づけていない。その結果、気象学や生物学についてろくな知識も持たない人が、平気で気候変動や遺伝子組み換え作物についての政策を提案したり、イラクやウクライナを地図で見つけられない人が、そうした国で何をするべきかに関して、恐ろしく強硬な意見を唱えたりする。人々が自分の無知を正しく認識することはめったにない。なぜなら人々は、同じ意見の友人や、自分の意見を裏づけるオンライン配信のニュースから成る殻に閉じこもっており、そこでは自分の信念が絶えず増幅され、正当性を問われることは稀だからだ。

(「15 無知」P.283)

狩猟採集民の生活集団や、村のコミュニティ、さらには都市のさまざまな地区でさえも、人々が直面している共通の問題について、いっしょに考えることができた。だが、今や私たちはグローバルな問題に悩まされているが、グローバルなコミュニティは存在しない。フェイスブックもナショナリズムも宗教も、そのようなコミュニティを創設する段階には程遠い。既存の人間の集団はみな、グローバルな真実を理解することよりも、自らの権益を増やすことに余念がない。アメリカ人、中国人、イスラム教徒、ヒンドゥー教徒など、どの集団も「グローバルなコミュニティ」は形成していない。だから、彼らによる現実の解釈は、とうてい信頼できない。(「16 正義」P.298)

実際には、人間はつねにポスト・トゥルースの時代に生きてきた。ホモ・サピエンスはポスト・トゥルースの種であり、その力は虚構を創り出し、それを信じることにかかっている。自己強化型の神話は石器時代以来ずっと、人間の共同体を団結させるのに役立ってきた。実際、ホモ・サピエンスがこの惑星を征服できたのは、虚構を創り出して広める人間ならではの能力に負うところが何より大きい。私たちは、非常に多くの見ず知らずの同類と協力できる唯一の哺乳動物であり、それは人間だけが虚構の物語を創作して広め、厖大な数の他者を説得して信じ込ませることができるからだ。誰もが同じ虚構を信じているかぎり、私たちは全員が同じ法や規則に従い、それによって効果的に協力できる。

(「17 ポスト・トゥルース」P.302)

ほとんどのSF映画が本当に語っているのは、とても古い物語で、それは物質に対する心の勝利だ。3万年前、その物語は次のように展開した。「心が石のナイフを思い浮かべ、手がナイフを作り、人間がマンモスを殺す」。だが実際には、人間がこの世界の支配権を獲得したのは、ナイフを発明してマンモスを殺すことによってというよりもむしろ、人間の心を操作することによってだった。心は歴史的な動きや生物学的現実を意のままに形作る主体ではなく、歴史と生物学によって形作られる客体だ。自由や愛や創造性といった、私たちが最も大切にしている理想さえも、誰かがマンモスを殺すために形作った石のナイフのようなものだ。最高の科学理論に従えば、そして、最新のテクノロジーに何ができるかを考えれば、心はつねに操作される危険がある。人を操作する枠組みから解放されたがっている、正真正銘の自己などありはしないのだ。(「18 SF」P.323)

未知との遭遇が常識となる時代には、自分の過去の経験ばかりか全人類の過去の経験も、手引きとしては以前ほど頼りにできない。超知能を持つ機械や、人工的に作られた体、気味が悪いほどの精度で人の情動を操作できるアルゴリズム、人間が引き起こす気候の急速な大変動、10年ごとに職業を変える必要性といった、かつて誰も出合ったためしのない事物や事態に、個々の人間も人類全体も対処せざるをえない場合が増えていく。まったく前例のない状況に直面したときには、どうするのが適切なのか? 厖大な量の情報の洪水に見舞われ、全部を吸収して分析することなど逆立ちしてもできないときに、いったいどう振る舞うべきなのか? 深遠な不確実性というものが欠陥ではなく特徴である世界で、どう生きればいいのか? そのような世界で生き延び、栄えるには、精神的柔軟性と情緒的なバランスがたっぷり必要だ。自分が最もよく知っているものの一部を捨て去ることを繰り返さざるをえず、未知のものにも平然と対応できなくてはならないだろう。(「19 教育」)

儀式の持つ政治的な重要性を孔子ほどよく理解していた人はいないかもしれない。孔子は、「礼」を遵守することが、社会の調和と政治の安定のカギであると見ていた。『礼記』や『周礼』や『儀礼』といった儒教の古典は、どの国家行事のときにどの儀式を行なうべきかを、儀式に使われる器の数や演奏する楽器の種類、身につける服の色に至るまで挙げて、詳細に記録している。中国が危機に見舞われるたびに、儒者は即座に、礼を軽んじたせいにした。上級曹長が軍事的敗北を、怠け者の兵士たちが自分の靴を磨かなかったせいにするのと似たようなものだ。現代の西洋では、儀式に対する儒教のこだわりは、しばしば浅薄さと時代後れの表れと見なされてきた。だが実際には、それは孔子が人間の性質を時間を超越して深く理解していたことの証なのだろう。儒教文化が真っ先に中国で、続いて近隣の朝鮮やヴェトナムや日本でも、きわめて長命の政治構造や社会構造を生み出したのは偶然ではないかもしれない。もし人生の究極の真実を知りたければ、さまざまな儀式は巨大な障害となる。だが孔子のように、もし社会の安定と調和に関心があるのなら、真実は不都合なことが多いのに対して、さまざまな儀式はおおいに役立つ。(「20 意味」P.365)

「死んだら私は、完全に消えてしまうだけなのか? 天国に行くのか? 新しい体に生まれ変わるのか?」と人は問う。こうした疑問は、誕生から死まで持続する「私」というものがあるという前提に基づいているので、「死ぬときにこの『私』に何が起こるか?」という疑問が生じる。だが、誕生から死まで持続するものなどあるのだろうか? 体は刻々と変化し、脳も刻々と変化し、心も刻々と変化し続ける。自分を詳しく観察すればするほど、この一瞬から次の一瞬にさえ持続するものなどないことがはっきりする。それでは、いったい何が全人生を1つにまとめているのか? もしその答えがわからなければ、人生は理解できないし、死など理解できるはずもない。何が人生を1つにまとめているかを発見したときに初めて、死にまつわる大きな疑問の答えも明らかになるのだ。(「21 瞑想」P.401)

以上、本書を読んで印象深かった言葉を紹介しましたが、これは466ページに及ぶ本書の内容のほんの一部です。興味のある方、何かの問題について考えておられる方がいたら、ぜひ本書をお買い求めの上、ご一読いただきたいと思います。絶対に後悔はしないでしょう。著者の前作である『サピエンス全史』と『ホモ・デウス』で言及されなかったAI時代の教育についても第19章の「教育」で語られていますし、その他にも新鮮な知見が多く見られます。

なんといっても、さまざまな現代的テーマの最後に「瞑想」を持ってきたことが、わたしには驚きでした。「訳者あとがき」で、柴田裕之氏は「著者ほどの識者でも10代のときには悩んでいたというのには、ある意味、ほっとするが、すでに自分自身だけではなく世界にも目が向いているのはさすがだし、そこから真実の探求に向かったところが、簡単には真似できない。やがて友人の粘り強い勧めに従ってヴィパッサナー瞑想に出合い、『2000年に初めて講習を受けて以来、毎日2時間瞑想するようになり、毎年1か月か2か月、長い瞑想修行に行く』というのだから、やはり常人ではない」と書いています。

そんなエピソードから、著者ハラリは現代の「賢人」というよりも「聖人」ではないかという気にもなりますが、達観しているように見える著者について、柴田氏は「人類の将来に非現実的な期待を抱いてはいないが、絶望もしていない」と見ています。そして、人間が真実を歪めて生み出す物語は「みな、私たち自身の心が生み出した虚構であるとはいえ、絶望する理由はない。現実は依然としてそこにある」、「虚構の物語をすべて捨て去ったときには、以前とは比べ物にならないほどはっきりと現実を観察することができ、自分とこの世界についての真実を本当に知ったなら、人は何があっても惨めになることはない」と著者は請け合うというのです。

本書『21 Lessons』について、柴田氏は述べます。

「本書は多くの問題を扱っているが、けっきょく、私たちはどう生きるのか、と問うているのだろう。あなたはどう生きるのか、と。冒頭で著者が言うように、今の世の中には『仕事や子育て、老親の介護といった、もっと差し迫った課題を抱えている』ために、『物事をじっくり吟味してみるだけの余裕がない人が何十億もいる』。そんななかで本書を読んでくださった方や、読もうとしてくださっている方には、それなりの余裕があることだろうから、訳者としては、まずはそうしたみなさまの胸に、著者のじつに啓発的な言葉が響き、思いが伝わることを願っている。私たちが、本書で論じられたさまざまな問題について考えようと考えまいと、また行動を起こそうと起こすまいと、『歴史は目こぼししてくれない』のだから」

これを読んだとき、わたしは15年前に刊行された拙著『ハートフル・ソサエティ』(三五館)のことを考えました。同書で、わたしは生老病死をはじめ、犯罪、精神病、科学、技術、哲学、芸術、宗教、儀式、自然、観光など、さまざまな問題を取り上げながら、結局は「わたしたちはどう生きるのか」と問い続けたからです。もちろん、世界的ベストセラーである本書を拙著などと一緒にしてはいけないのかもしれませんが、その総合性と求心性は共通していると思います。『ハートフル・ソサエティ』といえば、そのアップデート版となる次回作『心ゆたかな社会』(現代書林)の校正作業をしながら読んだこともあり、本書『21 Lessons』には多くのヒントを与えられました。