- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.04.06

『死ねない時代の哲学』村上陽一郎著(文春新書)を読みました。著者は科学史家、科学哲学者。1936(昭和11)年、東京生まれ。東京大学教養学部卒、同大学院人文科学研究科博士課程修了。東京大学教養学部教授、同先端科学技術研究センター長、国際基督教大学教養学部教授、東洋英和女学院大学学長などを歴任。東京大学名誉教授。国際基督教大学名誉教授。広島市立大学名誉博士。

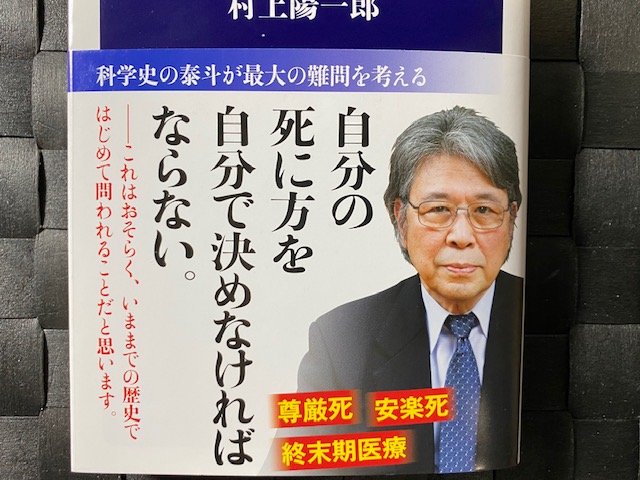

本書の帯

本書の帯

本書の帯には著者の近影とともに「科学史の泰斗が最大の難問を考える」「自分の死に方を自分で決めなければならない。――これはおそらく、いままでの歴史ではじめて問われることだと思います」「尊厳死」「安楽死」「終末期医療」と書かれています。

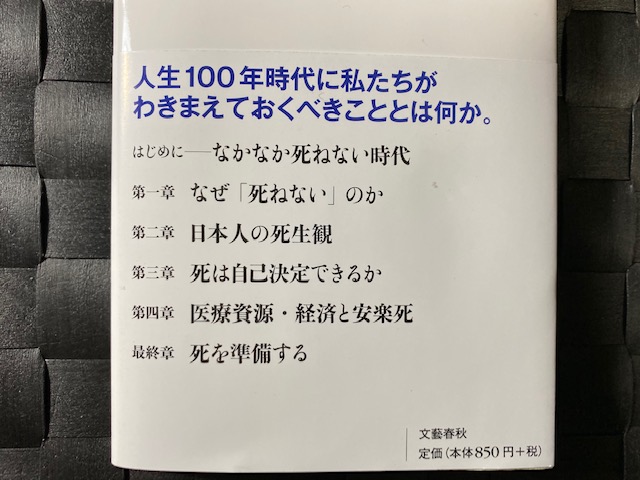

本書の帯の裏

本書の帯の裏

カバー前そでには、以下のように書かれています。

「細菌やウイルスに突然、命を奪われる時代が終わり、有数の長寿社会が実現したいま、歴史上はじめて、一人ひとりが自分の人生の終わり方を考えざるをえなくなった。死生観、安楽死、尊厳死、終末期医療……科学哲学の泰斗が示した、死を準備するために考えておくべきこと」

アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。

「いま私たちは『なかなか死ねない時代』に生きている。人類の歴史の中で、ひとり一人が死生観を持つことはなかった。病気やけがによる不慮の死が身近だった時代、どのように死ぬのかを考えるのではなく、どう生きるかこそが問われていたのだ。しかし医療が進歩し、人生の終わりが引き延ばされるようになったことで、逆に、私たちは自分の死について具体的に考えなければいけなくなっている。自分の人生をどう終わらせるのか……歴史上はじめて、私たちはこうした問いに答えなければならなくなったのだ。著者は、まず、私たちが、なぜ死ねなくなったのかを教えてくれる。近代医学の歴史が実は浅いこと。医療の進歩が医者と患者の関係を変えたこと。そして『健康』のあり方が変わってきたこと。その上で、私たちの『死生観』の移り変わりを追う。中世、江戸時代、そして日本と西洋で、死はどう考えられてきたのか。それが、どのように変わってきたのか。に対する考え方はどう変わったのか。そして安楽死・尊厳死について考える。オランダなどで安楽死が認められるまでに、いくつもの事件があり、社会的な議論があった。日本でも数十年にわたって議論が続いている。そうした経緯を踏まえ、残された人、医療関係者の思いにも目配りしつつ、私たちは死を自己決定することができるのか、考えを深める。最後に、死を準備するときの心構えについて述べている。死を思えるのは人間だけ。死を選べる社会となったいま、私たちはどのようにして死を考えたらいいのか。心の道しるべを示してくれる。これまで医療や死について長年、思索を深めてきた著者が、読者と一緒に、人生の終わり方について考えるとき、わきまえておくべきことを、丁寧に伝える一冊」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに―なかなか死ねない時代」

第一章 なぜ「死ねない」のか

第二章 日本人の死生観

第三章 死は自己決定できるか

第四章 医療資源・経済と安楽死

最終章 死を準備する

「あとがき」

「はじめに――なかなか死ねない時代」の冒頭を、著者は「長寿社会が意識を変えた」として、こう書きだします。

「日本は世界でも有数の長寿国として知られています。WHO(世界保健機関)が2018(平成30)年に発表した統計では、日本の平均寿命は世界で1位、男女合わせて84.2歳でした。上下水道など社会のインフラストラクチャーが整備されていることや、交通死亡事故が減ったことなど長寿の要因はいくつも挙げることができますが、世界でもトップクラスのレベルにある日本の医療の「勝利」だと言って間違いではないでしょう」

また、著者は「少なくとも国内では、医学の進歩が、細菌やウイルスによって、理不尽かつ突然に、寿命の半ばにある人々が命を奪われる時代をほぼ終わらせることに成功しました。人間の寿命の定義が明確に定まっているわけではありませんが、多くの人が、生活習慣病とつきあいながら、寿命と呼ばれるものに近づくまで生きられる、つまり老化による自然な死を迎えられるようになりました。その結果として、『死ねない』という意識が新たに生まれてきたのは皮肉なことですし、今『自然な』と書いた死ではなく、むしろ『不自然』と言うべき死を余儀なくされる、というのも、もう1つの皮肉と言えましょう」と述べているのですが、現在の新型コロナウイルスの感染拡大で多くの生命が奪われている現状では、この文章を読んだとき複雑な思いがします。

それでも日本人の寿命が長くなったことは事実であり、著者は「長い『余生』」として、「『なかなか死ねない』という意識は共有され、これから先も、ボディブローのように社会全体に少しずつ効いてくるのではないかと思われます。世界に先駆け、日本は2007(平成19)年に、高齢者率(65歳以上の人口の総人口比)が全体の21パーセントを超える「超高齢社会」になりました。高齢者率は今後も高くなるばかりです。2025年には約30パーセント、2060年には約40パーセントになるとみられています」と書いています。

さらに、日本人の寿命について著者は述べます。

「2019(令和元)年の統計によると、日本人の女性の平均寿命は87歳強、男性のそれは81歳強、どちらも世界で2、3位を争う数値です。このように80歳、90歳まで生きるのが普通ということになってくると、60歳前後でリタイアした後に、それまで働いてきた時間とあまり変わらないだけの時間が残されることになります。その長い時間をどうやって生きていくか、一人の人間として、また社会的にも、経済的にも、きちんと設計しなければとてもやっていけないという意識が生まれるのは当然のことと言えるでしょう」

また、がんから生活習慣病への流れを俯瞰した後で、著者は「細菌やウイルスの攻撃によって『理不尽に』命を奪われる時代から脱して、老化によるさまざまな機能の劣化によって『必然的な、あるいは自然な死』を迎えるという流れにようやくたどり着いたのが、いまの状況だと言うこともできます。理不尽な死からようやく免れたわたしたちが直面しているのが、今の『なかなか死ねない』時代なのです」と述べています。

この部分も新型コロナウイルスに感染して死亡する人が多い中で、「理不尽に」命を奪われる時代からいまだに脱していないことが気になります。ちなみに、本書の刊行日は2020年2月20日です。すでに新型コロナウイルスが世界的に猛威をふるっていた時期ですが、著者が本書を書いたのはもっと以前だったのでしょう。タイミングが悪いといえば、それまでですが、それ以外の部分は現代日本人の「死」を見事にとらえていると思います。

現代の日本は超高齢社会に突入しており、「大量死」の時代を迎えています。その中で、著者は、「『死を思う』時代の要請」として、「近年、死生観という言葉がよく使われます。本来、死生観というのは個人個人が持つようなものではなかったのではないでしょうか。ある時代の日本人の死生観はこうであった、といった使われ方をする言葉だったはずですが、今は一人ひとり、自分はどのような死を望むのか、個人の死生観が必要とされるようになってきている、とも言えます」と述べています。

厚労省の「人口動態調査」によれば、自宅死と院内死がほぼ拮抗するのは1975(昭和50)年のことです。そのあたりを境に自宅死と院内死は逆転していきます。じつは、現在の直葬や家族葬に代表される「薄葬」化はここから始まったと見られています。この当時、子どもだった人々は現在50代ですが、自宅で祖父母が亡くなった経験を持たないために、「死」や「葬」の意味を知らない世代だと言えるのです。いずれにせよ、1975(昭和50)年からは院内死は増え続け、自宅死は減り続けて、現在では院内死が75パーセント、自宅死が10パーセント強となっています。

さらに、著者は「遠くなった死」として、「核家族化が進み、多世代で暮らす家庭も減って、人が衰え、次第に死へと向かう過程に身近に接する機会は極端に少なくなりました。一緒に暮らしていれば、おじいさんやおばあさんが亡くなるまでに何を考えていたか、どんなプロセスをたどって衰えていったか、時間の流れとしてとらえることもできますが、亡くなる前に突然、病院に呼ばれて立ち会うのでは、死はその瞬間の、1つの点でしかありません」と述べています。

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「死が遠くなった時代だからこそ、死をあらためて身近に引き戻し、考える機会が必要になってきます。死というものに対して、一人ひとりの人間が、死をどういうかたちで迎えるのかについて、ある程度、自覚的な枠組みを持つことが必要な時代です。社会全体としても、これからどう進んでいくのか、大まかな方向性を考える時期にきているのです」

第一章「なぜ『死ねないのか』のか」では、「歴史の浅い近代医学」として、感染症が取り上げられます。現在、「パンデミック」という言葉を知らない人は少ないでしょうが、著者は「感染症は、かつては流行病と言っていました。私の初期の論文はペストの世界的な流行、いわゆるパンデミックについてのもので、のちに『ペスト大流行』(岩波新書)にまとめています。ペストの最も有名なパンデミックは、1348年ごろに始まり、30年ぐらい続きました。ヨーロッパの港町では、病気が猛威を振っている間は、流行地からやってきた船はすぐに港に入れず、40日間、港外にとどめておくという措置をとりました。余談ですが、『40日間』という意味の〈quarantine〉という言葉が欧語で『検疫』を意味するのはそこから来ています」と述べています。

そもそも、健康とは何でしょうか。「健康とはどういう状態か」として、著者はWHO憲章を紹介します。WHO憲章では、健康とは、「単に病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいう」と、定義されています。英語の原文では、〈physical,mental and social well-being〉となります。ちなみに、わたしの父は〈well-being〉という言葉に30年ぐらい前から注目し、わが社の社内報の名前もずっと「well-being(ウエルビーイング)」といいました。

WHO憲章に出てくる3つの〈well-being〉に、もう1つ付け加えようという動きがあります。それは〈spiritual〉な〈well-being〉ということです。日本語に訳すと、「メンタル」も「スピリチュアル」も、同じ「精神的」という意味になりますが、「スピリチュアル」には「霊的な、知的な、魂の」、場合によっては「宗教的」と訳されるような意味合いがあります。わたしが客員教授を務めている上智大学グリーフケア研究所では、「グリーフケア」とともに「スピリチュアルケア」を研究しています。また、「グリーフ」とともに「スピリチュアルペイン」(魂の痛み)という言葉もよく使います。

著者によれば、「スピリチュアル」な健康は、安楽死や尊厳死、終末期医療の問題を考えるときの重要な論点になるそうです。WHOの定義によると、緩和ケアとは、「患者や家族が、生命を脅かす疾患による諸問題に直面するに当たって、苦痛やその他身体的、心理的、社会的、あるいはスピリチュアルな問題を、早い時期に発見し、適切な評価及び処置を施すことによって、苦しみの予防及び緩和を図り、患者や家族のQOL(quality of life=人生の質、生活の質)の改善を図る」行為とされています。

著者は、「スピリチュアルな健康」として、「今、1年間の自殺者数は約2万人で、これは現在では、交通事故の死者数よりはるかに多い数字です。スピリチュアルな健康に、医療はかかわれるのか。かかわれるとしたら、どこまでかかわれるのか。精神科医が精神病だけを診るのではなく、スピリチュアルな健康の問題に悩む人はみな自分の患者さんですよ、と言ってくれたら救われる終末期の患者さんも少なくないでしょう。もちろん、そう考えておられる精神科医がいないわけではないはずですが、一方では、保険を含めた現行の制度では、そういうケアを実行する余地がなかなか見いだせないというのが現実でもあります」と述べています。

第二章「日本人の死生観」では、「『死生観』を持つ人は多くない」として、著者は以下のように述べています。

「いま流布している死生観という言葉は、ある社会の中にいる個人、一人ひとりが、自分の死に対してどんなふうに考えるか、どんなふうに生きることをよしとするか、それぞれが持つ感覚として使われることが多いようです。けれども現実に、ごく普通に生きてきて、死生観と呼んでさしつかえないほどのしっかりした考えを持っているという人は、どれぐらいいるでしょうか。それほど多くはないのではないかと私は思います」

また、「身近だった死」として、著者は「ヨーロッパを中心に、ペストが世界的規模で流行した、いわゆるパンデミックの時期には、なぜか日本には入ってきていません」と述べ、14世紀のパンデミックの状況はボッカチオが『デカメロン』の序文のところに書き、17世紀の流行はダニエル・デフォー(1660~1731)が『疫病流行記』で書き、19世紀の終わりに世界的に流行した状況を描いたのがカミュ(1913~1960)の『ペスト』であると紹介します。さらに、「19世紀のパンデミックでは、日本にもペストの影響が多少は出ます。それほど多くの死者はありませんでしたが、当時、ネズミが病気を媒介するというので、駆除のため、東京市が条例で1匹5銭でしたか、ネズミを買い上げていたことがあります」と述べています。

戦後まもない1947(昭和22)年の日本人の平均寿命は約50歳でした。織田信長(1534~1582)が、「人間五十年、下天のうちを比ぶれば」とうたった頃と、あまり変わらない長さを生きるものとして、人は自分の人生を考えていたのです。「死は100パーセントの悪か」として、著者は「そんな社会に生きているわれわれの、死というものに対する思いは、かつてとは明らかに違ってきています。つまり、いま、生きている人間にとって、最終的、決定的な「弱さ」である死というものも、100パーセントの『悪』で、絶対に避けるべきこととされているのです。医者は、患者を生かすこと以外、考えてはいけないというのが、動かすことのできない社会としての建前になっています」と述べます。

「必要なのは寛容」として、著者は「どのように死を迎えたいか、ということでは、理想を言えば、たとえ若い夫婦であれ、親子であれ、こういうことが起こったときはどうしましょうか、といった会話の中で、ある程度、互いの意志疎通ができていれば、問題をすべて解決、とまではいかなくとも、ある程度、回避することはできるでしょう」と述べています。厚生労働省の意識調査では、「人生の最終段階における医療について家族と話し合ったことがあるか」という質問に対し、半数以上、55.9パーセントの人が「家族と話し合いをしたことが全くない」と回答しています(「人生の最終段階における医療に関する意識調査報告書」、2014年)。

家族と話し合いをすることは大切です。

しかし、さらに理想を言えば、話し合うだけではなく、文書の形にしておくということが大事だとして、著者は「自己決定を本当に尊重してほしいという人であれば、家族だけではなく、医療チームを始めとする第三者にも了解されるように、死に関する自分の意志をきちんと文書に残しておいたほうが良いでしょう。新たに、個人個人の死生観が必要とされる時代になってきたのだと言えます」と述べています。

第三章「死は自己決定できるか」の冒頭を、著者は「安楽死をめぐる世界の状況」として、以下のように書きだしています。

「21世紀に入り、安楽死をめぐる世界の状況は大きく変わってきました。世界各国で安楽死、もしくは医師による自死支援(PAD=Physician Assisted Death)が認められるようになってきたのです。PADとは、死ぬことを希望する終末期の患者が、医師から死ぬための薬物、もしくは方法を与えられ、それを使って自ら死ぬことを言います。また、ここでいう安楽死とは、医師が直接、死ぬための薬を投与する行為のことです。第一章でも触れたように、日本では、こうした行為を『積極的安楽死』と呼んでおり、延命治療を患者の意志で中止する『消極的安楽死』と区別しています。日本では『消極的安楽死』を『尊厳死』と呼ぶことが一般的です」

著者はアメリカ、オランダ、スイス、そして日本の安楽死・尊厳死の事情を詳しく紹介しますが、「苦しみからの解放」として、「『病い』とは、一人の人間が苦しみに見舞われていることであり、苦しみに耐えている状態です。医療の目的は、病んでいる人を苦しみから解放することです。医療は、患者の死と戦うのではなく、患者の苦しみと戦うことである、というごく当たり前のことが時に忘れられがちですが、今のような時代こそ、社会全体で改めて議論を深めていくべきテーマです」と述べています。

さらに著者は、以下のように述べるのでした。

「患者を苦しみから解放するという、医療が本来持っている目的にもとるものではありません。けれどもその状態は、患者にとってスピリチュアルにもウェル・ビーイングか、幸福か、と問えば疑問は残ります。苦しみに耐えて、1時間でも2時間でも愛する人と言葉をかわしたあとはそのまま死なせてほしいという患者がいても不思議ではない、と思うのです」

最終章「死を準備する」の冒頭を、著者は「生きてきたように死ぬ」として、以下のように書きだしています。

「淀川キリスト教病院の柏木哲夫さんの『死にゆく患者の心に聴く』の中に、「人は生きてきたように死んでいく」という言葉があります。大変、厳しくも感じられますが、一面の真理をとらえていて、なるほどと思わされます。『家族に愛されて生きてきた人は家族に愛されて死ぬ。家族から疎まれ生きてきた人は疎まれて死ぬ。(中略)日頃の関係がそのまま看取りのプロセスに反映される』と柏木さんは書いています」

著者は、キケロやセネカといったローマ時代の思想家の言葉を引用したモンテーニュの『エセー』も、日本の『葉隠』も、人間の生と死について書かれた書物が結局、言わんとしているのは、「いつも死を準備していなさい」ということに尽きるということを指摘します。そして、「いまをどう生きるか」として、「死の準備でいちばん大切なことは、いかにして上手に死を迎えるか、というより、いまをどう生きるかということなのです。普通に生活しているときならまだしも、寝たきりの状態になってベッドの上で死を迎えるようなときに、なお今日をどう生きるか、これまで言ったような心の準備ができるか。そうすることはあり得るかどうか。これはとても難しい問いです」と述べています。

さらに、「死をタブー視しない」として、著者は「死をタブー視したり遠ざけたりせず、よく知ること。身近な人を亡くしたときの悲嘆の過程を知り、自分の死の準備としてはそのプロセスについて知る。これもやはり、結局は『よく生きる』ことへとつながっていきます。死が日常から遠ざけられるようになった今という時代に、私たちは自分のことばかりではなく、自分以外の人間の死について理解を深めることも、あえてこの言葉を使いますが、『教養』のひとつだと言えるかもしれません」と述べています。

「サンデー毎日」2018年4月1日号

「サンデー毎日」2018年4月1日号

死について理解を深めることを、著者は「『教養』のひとつだと言えるかもしれません」などと控えめに書いていますが、わたしは「死生観は究極の教養」であると考えています。「サンデー毎日」2018年4月1日号に連載していたコラム「一条真也の人生の四季」の第122回に「死生観は究極の教養である」というタイトルで書きました。現在の日本は、未知の超高齢社会に突入しています。それは、そのまま多死社会でもあります。日本の歴史の中で、今ほど「老いる覚悟」と「死ぬ覚悟」が求められる時代はありません。特に「死」は、人間にとって最大の問題です。これまで数え切れないほど多くの宗教家や哲学者が「死」について考え、芸術家たちは死後の世界を表現してきました。医学や生理学を中心とする科学者たちも「死」の正体をつきとめようと努力してきました。それでも、今でも人間は死に続けています。死の正体もよくわかっていません。

『死が怖くなくなる読書』(現代書林)

『死が怖くなくなる読書』(現代書林)

実際に死を体験することは一度しかできないわけですから、人間にとって死が永遠の謎であることは当然だと言えます。まさに死こそは、人類最大のミステリーなのです。なぜ、自分の愛する者が突如としてこの世界から消えるのか、そしてこの自分さえ消えなければならないのか。これほど不条理で受け入れがたい話はありません。しかし、その不条理に対して、わたしたちは死生観というものを持つ必要があります。高齢者の中には「死ぬのが怖い」という人がいますが、死への不安を抱えて生きることこそ一番の不幸でしょう。まさに「死生観は究極の教養である」と考えます。この言葉は、拙著『死が怖くなくなる読書』(現代書林)の帯のコピーとしても使ったのですが、かなりの反響がありました。

本書に戻ると、著者は「死を思えるのは人間だけ」として、「多くの場合、激甚な疫病(今の言葉で言えば、感染症ですが)が流行したとき、社会は否応なく死の自覚へと傾きます」と述べています。また、「面白いことに、ヨーロッパでは、ほぼ300年周期のパンデミック(世界的規模での感染症の流行)なペストが、重要な文学作品を生み出してきました。前にも書きましたが、この14世紀には、ボッカチオの『デカメロン』、17世紀にはD・デフォーの『疫病流行記』、19世紀の流行にはカミュの『ペスト』といった具合です。それだけ、人間性の追求を基本とする文藝の世界にも、死は巨大な影響を与えてきたのでしょう」とも述べています。

それならば、WHOがパンデミックを宣言した現在、世界中の人々が死を自覚していると言えるでしょう。まさに、いま、メメント・モリの時代を迎えているわけです。さらに著者は、「死を選べる社会」として、「死が日常だった時代と今が違うのは、これまでなら、死生観といっても、来世はどうなるだろう、といったことを考えていればよかったものが、今は、現実的に、自分がどう死ぬかを考えなくてはいけなくなったということです」と述べます。

そして、「『公』として考える時期にきた」として、著者はこう述べるのでした。

「ある共同体のなかで、人々が、ある問題が持ち上がったとき、お互いに議論を尽くして、1つの結論に到達する。それが、大方の承認事項である限り、反対であった人も、その結論には通常は従う。しかし、自分の『生』をかけるような決断をしなければならなくなったとき、他者に害を齎さない限りにおいて、その結論から逸脱することも、共同体としては許容する。そのような、近代市民社会の倫理が、『公』という概念を支えていると、私は信じたいのです。そして、安楽死を巡る問題は、まさしく、いま私たちが『公』として考え、行動しなければならない時期に来ていると思います」

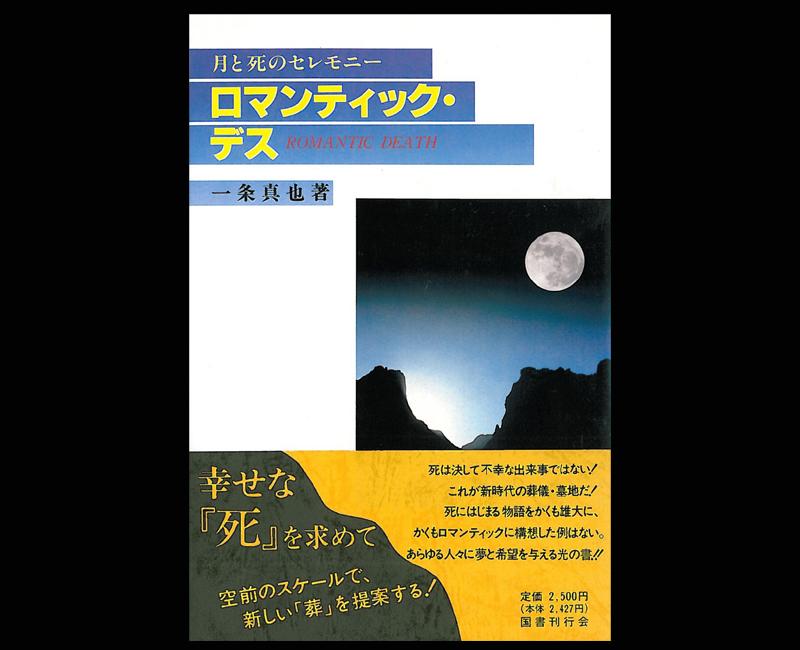

『ロマンティック・デス』(国書刊行会)

『ロマンティック・デス』(国書刊行会)

本書のテーマである「死」は、わたしのメインテーマの1つです。わたしは、これまでに「死」についての本を数えきれないほど読んできました。1991年10月には、『ロマンティック・デス〜月と死のセレモニー』(国書刊行会)という「死」の本を上梓しました。同書は2005年8月に、『ロマンティック・デス〜月を見よ、死を想え』として幻冬舎文庫入りしました。

同書の序論「死のロマン主義に向けて」の冒頭に、わたしは次のように書いています。

「私は、死を美化したいと思った。死は美しくなければいけないと思った。なぜなら、われわれは死を未来として生きている存在だからである。未来は常に美しく、幸福でなければならない。もし死が不幸な出来事だとしたら、死ぬための存在であるわれわれの人生そのものも、不幸だということになる。私はマゾヒストではないから、不幸な人生を送りたい。幸福な人生を送りたい」

これは、当時28歳だったわたしの魂の叫びであり、現在まで続く想いです。あれからずっと「死」のことを考え続けてきましたが、新型コロナウイルスの感染拡大が続くパンデミックの中で読んだ本書には、多くを考えさせられ、新しいアイデアもインスパイアされたことを告白しておきます。