- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1856 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『日は、また昇る。』 スタン・ハンセン著(徳間書店)

2020.04.12

このたびの「緊急事態宣言」を「読書宣言」と陽にとらえて、大いに本を読みましょう!

それにしても、このままで日本社会および日本経済は復活できるのかと心配になります。果たして、日は、また昇るのでしょうか?

『日は、また昇る。』スタン・ハンセン著(徳間書店)を読みました。2015年11月25日に刊行された本で、「男の引き際と、闘うべきとき」というサブタイトルがついています。今年のわが社の新年祝賀会では、各地の結婚式場で「日本は日の本、太陽の国。 サンレーは日の光、太陽の会社。日は、また昇る!」と前口上を述べてから、THE YELLOW MONKEYの「太陽が燃えている」を歌いましたが、本書の書名を見たとき、そのことを思い出しました。なぜ、このようなタイトルをつけたのかというと、著者スタン・ハンセンの現役時代の入場テーマ曲が「RISING SUN」だったからでしょう。

著者は、1949年8月29日、アメリカ・テキサス州ノックスシティ出身。元プロレスラー。195センチ・140キロ(現役時)。1973年にプロレスラーとしてデビュー。75年に全日本プロレスで日本マットに登場。76年にWWWF(現・WWE)でのブルーノ・サンマルチノとの試合で名を馳せたのち、77年に新日本プロレスと契約。アントニオ猪木ほか多くのレスラーたちとの名勝負を繰り広げた。81年には全日本プロレスに移籍し、引退に至るまで長きにわたってトップ外国人レスラーとして君臨。2001年、両膝の怪我がもとで惜しまれつつ現役を引退しました。

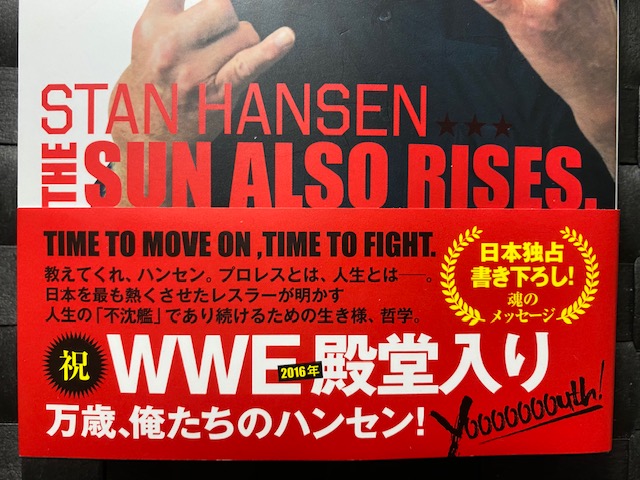

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、トレードマークのテンガロンハット姿の著者の写真が使われ、帯には「TIME TO MOVE ON、TIME TO FINGHT.」「教えてくれ、ハンセン。プロレスとは、人生とは――。日本を最も熱くさせたレスラーが明かす人生の『不沈艦』であり続けるための生き様、哲学。」「祝 WWE(2016年)殿堂入り」「万歳、俺たちのハンセン!」「Yoooooooyth!」「日本独占 書下ろし! 魂のメッセージ」と書かれています。

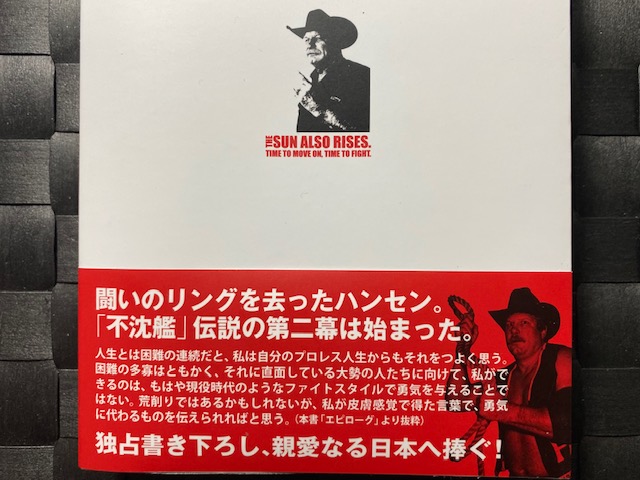

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「闘いのリングを去ったハンセン。『不沈艦』伝説の第二幕は始まった」「人生とは困難の連続だと、私は自分のプロレス人生からもそれをつよく思う。困難の多寡はともかく、それに直面している大勢の人たちに向けて、私ができるのは、もはや現役時代のようなファイトスタイルで勇気を与えることではない。荒削りではあるかもしれないが、私が皮膚感覚で得た言葉で、勇気に代わるものを伝えられればと思う。(本書「エピローグ」より抜粋)」「独占書下ろし、親愛なる日本へ捧ぐ!」と書かれています。

アマゾンの「内容紹介」には、こう書かれています。

「2001年の引退セレモニーから14年。現役を退いて後も多くのレスラー、プロレスファンに影響を与え続けるスタン・ハンセン。往年のファイトスタイルと一線を引く理知的な思考で、彼は第二の人生をとらえていた。ハンセンの考える男の引き際、そして闘うべきときとは何か。日本を最高に熱狂させた男が日本独占で書き下ろす生き様、人生哲学、そして、本気で潰し合った盟友たちとの、今だから語れる回想から紐解いていく。巻頭カラー8ページ付き」

本書の「目次」は、以下のようになっています。

プロローグ「夜更けに私が電話をかけたくなる『彼』に」

第1章 プロレス以後の人生

第2章 スターダムへの道

第3章 肉体を懸けたビジネス

第4章 日本人のスピリッツ

第5章 プロフェッショナルの流儀

第6章 次世代に伝えるべきもの

エピローグ「いま、困難に直面している人たちに」

巻末特別対談「スタン・ハンセン×天龍源一郎」

第1章「プロレス以後の人生」では、「『もう、終わりなんだよ』引き際を自覚した日」として、こう書かれています。

「引退を決意したのは、2000年の秋に行われた全日本プロレスの『2000ジャイアントシリーズ』に参戦中のことだった。シリーズがスタートを切ったときは、引退など、まったく考えてもいなかった。それが一変したのは、シリーズ終盤戦となる10月21日、名古屋の愛知県体育館で行われた天龍源一郎との3冠王座(インターナショナルヘビー級・UNヘビー級・PWFヘビー級)決定トーナメントの準決勝でのことだ。私は試合開始から10分強で天龍のダイビングエルボーを食らい、記憶が完全に飛んでしまった。むろん、試合には負け、気がついたときには、控室の床のコンクリートの上で大の字になってへばっていた。リングから控室までどうやって戻ったのか、まったく覚えていない。こんなことは初めてだ」

第2章「スターダムへの道」では、「ブッチャーとシンから得たヒールの生き様」として、こう書かれています。

「『ハンセンは全日本でブッチャーに、ブロディはオーストラリアでキング・カーチス・イヤウケアに出会ったことが、後々のファイトスタイルに影響を与えているんじゃないか』

これはプロレス通の間でもよく交わされる話だが、確かに影響はあった。影響を受け、ファイトスタイルもさらに何段階か上げることができたと思う。そうしてブッチャーから学んだことをさらにアグレッシブにしたスタイルを身につけようと思ったのは、新日本プロレスに来日したタイガー・ジェット・シンを見てからのことだ。私は1977年に新日本に移籍していた」

その新日本プロレスのエースがアントニオ猪木でした。「新日本プロレスは全日本プロレスとどこが違うか」として、著者は猪木について以下のように述べています。

「そもそも猪木については、日本に来るまで、『モハメド・アリと戦ったプロレスラー』というぐらいの印象しかなかった。猪木のアリとの戦いはアメリカでも生放送されたが、あいにく、その日の私は、ニューヨークのシェアスタジアムで、ブルーノ・サンマルチノとの試合が組まれていたため、自分の試合に意識が集中していた。後日、録画で猪木・アリ戦を見ることがあったが、彼に関するそれ以外の情報は持っていなかった」

ただ、猪木と対戦することは非常にエキサイティングで楽しかったそうで、著書はこう述べています。

「彼は自分自身を実際よりも大きく見せる方法をよく知っていた。彼のローブ(ガウン)と、リング内での独特の動きが、ファンにも相手にもそう感じさせるのだ。猪木は極めて有能なレスラーで、さまざまなスタイルのレスリングをすることができた。その巧みさが、彼と対戦するレスラーのさまざまなファイトスタイルを引き立て、相性良く絡み合った試合に仕立てるのだ。猪木にはスピードがあり、沢山の型破りな技を身につけている。そんな彼のレスリングスタイルは、ヨーロッパ、アジア、欧米の組み合わせだと思う。アメリカにいるレスラーとは組み方も試合展開も違い、オーソドックスなスタイルからは完全に外れた想定外に素早い技もあり、そこに私がついていかねばならない展開が続いたりもした」

さらに、著者はこう述べています。

「1980年2月8日に、私は猪木からNWFのタイトルを奪取したが、同じ月の27日に猪木は、アリ戦に続く異種格闘技戦として、極真空手のウィリー・ウィリアムスとの試合を控えていた。タイトル戦での私は、そんな状況にあった猪木を容赦なくラリアットで病院送りにして勝利した。このことに関して、当時、何度もこんな質問を受けたものだ。

『猪木への心配の情などはなかったか?』

むろん、答えはノーだ。それはない。大きな試合の後、ほとんどの場合、外国人選手は次の遠征先か、母国の自宅に帰るため、すぐに日本を離れてしまう。突き放した言い方かもしれないが、次のリングで試合をすること以外、関心はない。だから、帰国直前の対戦相手がその後どうなったかなど知らないことが多いし、ウィリー線のことも、当時はよく知らなかった」

一方、猪木のライバルであったジャイアント馬場はどうだったか。第3章「肉体を懸けたビジネス」では、「サンマルチノが全面的に信頼する男」として、著者は馬場について以下のように述べます。

「私の馬場に対する信頼は、彼と長いことビジネスをともにしたことから生まれたものだ。私が全日本に復帰したとき、最初に3年契約を結んだ。だが、3年後からは引退までずっと、契約書などの書面を求める必要はなく、馬場との握手だけで25年間、私は全日本のリングに上がり続けた。その間、ギャラに関してのトラブルなどは一切ない。お互いに信頼関係があったから、握手ひとつで、すべてが成り立っていたのである。仕事の話は、馬場との長い関係のなかで十数回ほどしかしたことがない」

また、馬場について、著者はこうも述べています。

「彼は何でもストレートに言ってくれるほうで、『イエス』と『ノー』が、はっきりしていた。長く働いていると自分の扱われ方について気になる部分も出てくるものだが、馬場から『Don’t worry』(心配するな)と言われればすべてが解決した。馬場の『Don’t worry』という言葉を聞くと、素直に『じゃあ、安心していいんだな』とリング上でも前向きになれたものだ。馬場と一緒にやれたことは、本当に良かった、幸せなことだった」

ジャイアント馬場、ジャンボ鶴田の後を受けて、全日本プロレスのエースとなった三沢光晴とも、著者は激戦を繰り広げ、何度も必殺技であるウエスタン・ラリアットで三沢をマットに沈めました。「相手の首を刈るラリアットの極意」として、著者は以下のように述べています。

「三沢は、『ラリアットを撃った後、その腕がなったくブレないのはハンセンと小橋だけだ』と言ってくれたらしい。確かに、他の選手がラリアットを放ったとしても、相手を弾くようにヒットするだけだが、私と小橋は完全に腕を振り切っている。それがラリアットの威力を高める最大の要因なのだ。小橋も私に対して、『あの年齢で、どれほど攻められていても、必殺のラリアットが撃てる。ハンセンは相当なトレーニングを積んでいるのだ』と言ってくれたらしい。対戦相手には、それが伝わるのだろう」

スタン・ハンセンといえば、タッグパートナーであったブルーザー・ブロディのことを忘れるわけにはいきません。彼らは「超獣コンビ」あるいは「ミラクルパワーコンビ」と呼ばれ、プロレスファンから「世界最強タッグ」として認められていました。第5章「プロフェッショナルの流儀」では、「ブロディとともに歩んだ日々よ」として、著者はブロディの早すぎる死によって幻となった「超獣対決」について、次のように述べています。

「ブロディ対ハンセン戦は、誰もが見たかったろう。私自身が考えても、かなりの好カードだ。しかし、本音を言えば、ブロディとのシングルマッチが実現しなかったことは、ある意味、それでよかったという思いもある」

続けて、著者は幻のブロディ戦について述べます。

「むろん、彼の死によって実現しなかったという理由に関しては、あってはならないことなのは当然である。ただ、私としては、ミラクルパワーコンビとして、最強・最恐のタッグを組んでいるときのインパクトを大事にしたかった。それをたくさんの人たちが覚えてくれていたし、彼とのタッグは刺激にあふれ、エキサイティンぐだった。シングルで雌雄を決するよりも、強烈なタッグのイメージをそのままにしてもらえたことが結果的には良かったような気がするのだ」

著者の全日本プロレス時代のタッグ・パートナーはブロディでしたが、新日本プロレス時代はハルク・ホーガンがパートナーでした。後に世界のプロレス界で最大のスーパースターにまで出世したホーガンですが、当時はまだプロレスも不器用で、著者の弟分といった感じでした。著者は述べます。

「ホーガンとは、新日本時代にとても仲が良く、ツアーを回るときはいつも一緒だった。1980年の『第1回MSGタッグリーグ戦』では彼とタッグを組み、猪木&ボブ・バックランドのチームと決勝を争ったこともある。その後、ホーガンはWWF(当時)に入ると、世界王者に就き、アメリカン・プロレス界の顔的なレスラーとなり、『リアル・アメリカン』と呼ばれ、プロレス業界を超え、アメリカ国民に知られる存在になった」

続けて、著者はホーガンについて述べています。

「その成功ぶりを近くで見ていた立場として、新日本に参加していたときのホーガンを見て、そこまでビッグな存在になることを予感させられたか、と振り返れば、私の答えはこうだ。主戦場がWWFかどうかは別として、2メートルを超える身長、140キロの体重ながら、あれだけシャープに鍛え上げられたボディを持っているのならば、絶対、どの団体へ行っても成功すると思っていた。どこかで必ずスターになる男だったのだ」

第6章「次世代へ伝えるべきもの」では、「プロレスとは生身のコミュニケーションだ」として、著者は述べています。

「2人以上の人間の感情が、良くも悪くもリンクされる。そういう意味においても、プロレスのリングというものは、剥き身の感情であったり、ビジネスとしての思惑がぶつかり合う、コミュニケーションによって成立している。このフィーリングは、ネットのモニター越しではその真意は伝わらないし、人間的な心は見えてこない」

そして、著者はプロレスについて、こう述べるのでした。

「プロレスという1体1でリング上に対峙するビジネスとは、何と人間的なものであるのだろう。心と体によってコミュニケーションを取り、互いに技をかけ、技を受けてきた。そこから育まれる友情や関係性の素晴らしさを、私はプロレスによって教えられた。プロレスという実に人間臭い営みを、だから私はいまも愛している」

著者のスタン・ハンセンは、日本人から最も愛されたプロレスラーの1人です。最初に新日のリングで観たときは「若くてガタイのいいパワーファイターだな」ぐらいしにしか思いませんでしたが、アンドレ・ザ・ジャイアント戦で超弩級の肉弾戦にシビれ、完全にハンセンのファンになりました。当時、作家の村松友視氏が「ハンセンは善玉でも悪玉でもない、凄玉だ」と言っていたことを思い出します。そんなハンセンが、深い人生観を持ち、プロレスという人間臭い営みを心の底から愛していたことを知り、わたしは爽やかな感動をおぼえました。