- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.04.25

今回の「ステイホーム週間」を「読書週間」と陽にとらえて、大いに本を読みましょう!

『タロットの秘密』鏡リュウジ著(講談社現代新書)を再読しました。著者は占星術研究家、翻訳家。1968年京都府生まれ。国際基督教大学卒業、同大学院修士課程修了(比較文化)。英国占星術協会会員、日本トランスパーソナル学会理事。平安女学院大学客員教授、京都文教大学客員教授。著書に『星のワークブック』(講談社)、『占星術夜話』『鏡リュウジの占い大事典』(以上、説話社)、『はじめてのタロット』(ホーム社)、『占星術の文化誌』(原書房)、訳書に『占星学』『ユングと占星術』(以上、青土社)など。

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、マルセイユ版タロットの「愚者」のカードが使われ、「なぜカードは‟魔力”を得たのか?」「絵の謎と歴史、実占に役立つ78枚全ての解釈まで」「これが、決定版」と書かれています。アマゾンの「内容紹介」には、「タロットカードは、なぜ謎めいた存在になったのか。最新の研究成果を盛り込み、タロットカードが占いのために使われるようになった歴史や背景を解明する。また、絵の図像の文化的背景から、『鏡リュウジ流』解釈までを丁寧に解説し、具体的な占い方までを紹介。これ一冊で、タロットのすべてがわかる。タロットはもちろんのこと、西洋魔術やオカルト、ユング心理学に興味を持つすべての人、必携の本格的入門書」と書かれています。

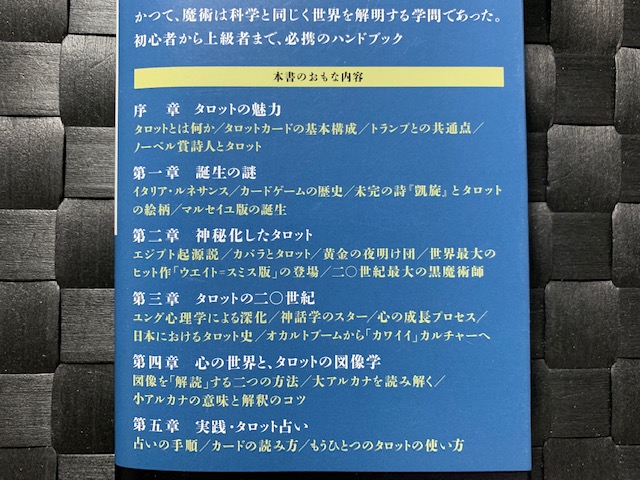

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

序章 タロットの魅力

第一章 誕生の謎

第二章 神秘化したタロット

第三章 タロットの20世紀

第四章 心の世界と、タロットの図像学

第五章 実践・タロット占い

「あとがき」

「主要参考文献」

わたしがタロットカードの存在を初めて知ったのは、小学生時代に毎週定期購読していた「少年チャンピオン」に連載されていた「恐怖新聞」(つのだじろう)においてでした。このオカルト・マンガの金字塔の中で「悪魔のカード」という回があり、そこでタロットカード(作中では「タロックカード」と呼ばれていました)が紹介されていたのです。奇妙な絵柄が入ったカードが運命を的確に予言するという不思議さに、わたしはタロットの虜になりました。

その後、有名な占星術師・アレクサンドリア木星王さんが書いた『タロット入門と占い』(大陸書房)という函入り、カード付きの本を夢中になって読み、木星王さんにファンレターを書きました。地方に住む小学生からのファンレターにもかかわらず、木星王さんからは丁重な返信が届き、しばらくタロットについての通信教育のような文通が続きました。さらにタロットの魅力に取りつかれたわたしは各種のタロットカードをコレクションするようになり、現在では百種類を超えています。一部は自宅の書斎の書棚に飾っています。

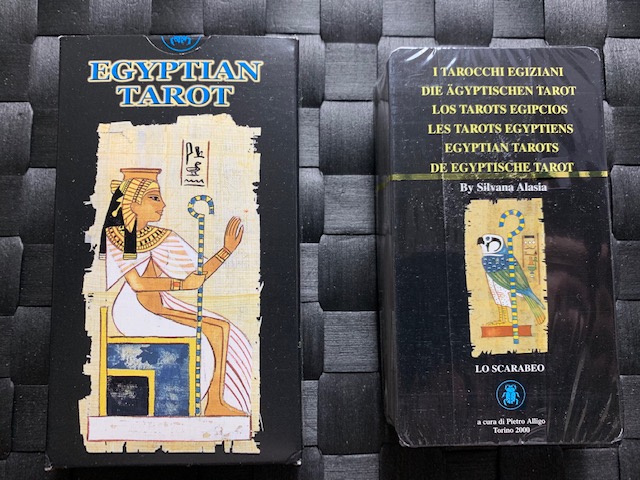

わが書斎の書棚に飾られたタロットカード

わが書斎の書棚に飾られたタロットカード

かつては、アレクサンドリア木星王さんが日本を代表する占星術師でしたが、今では本書の著者である鏡リュウジさんが自他共に認める第一人者です。その鏡さんが書いた本書の序章「タロットの魅力」には、「タロット占いは基本的に、カードに描かれた絵柄(図像)から、得られるメッセージを読み取り、新たな自分の側面を見つめることで、問題解決のアドバイスを得るという行為である」と書かれています。

わが書斎の書棚に飾られたタロットカード

また、著者は以下のようにも述べています。

「19世紀末に『魔術結社』が存在したなどというと奇異に思われるかもしれないが、これは事実である。産業革命が成功し、世界に冠たる大帝国になっていたイギリスでは、その反動もあり、科学では到達できない宇宙の神秘に、伝統的な秘教によって迫ろうとする運動がさまざまなかたちで勃興していた。いわゆるスピリチュアリズム(心霊主義)などもそのひとつで、あのコナン・ドイルも深くかかわったことはよく知られている。そして西洋古来の『魔術』に取り組もうとする人々もいて、そのなかでも重要なグループが、1888年に結成された『黄金の夜明け団』であった」

本書では、広大なタロットの世界を主に2つの側面から見ていきます。1つは、なるべく実証的にタロットの図像の系譜や変遷、そしてその背後にあるタロット製作者、実践者たちの世界観を探ってゆくこと。もう一方では、タロットを実際に「使う」ための入門書としての意味もあります。著者は「僕自身の立場としては、タロットは単純な吉凶判断の占いである以上に、心理学者ユングのいう、心の深いところから現れる『元型』的イメージとして扱うことで、一種の自己セラピー的な価値もあると感じている」と述べています。さらに著者は、「歴史の謎解きという左脳的アプローチ、絵のイメージから感じることをもとに自分の無意識と向きあうという右脳的アプローチ、その両面がタロットには存在しているのである」と述べるのでした。

わが書斎にあるエジプト・タロット

わが書斎にあるエジプト・タロット

第二章『神秘化したタロット』では、「エジプト起源説」として、著者は、「ヨーロッパの文化はユダヤ・キリスト教(ヘブライズム)とギリシアの思想(ヘレニズム)という2つの潮流から成りたっている。とくに西ヨーロッパではキリスト教が精神性の中心を占めることになった。キリスト教こそが真理にいたる道だと考えられたのである。しかし、ギリシアにはプラトン、ピタゴラスといったキリスト教よりも以前の賢人たちがいる。彼らはキリスト教を知らなかったはずなのに偉大な思想の足跡を残している。また神人ヘルメスが残したとされる謎めいた文書もまたキリスト教以前の叡知を伝えるものだと考えられていた(実際にはキリスト時代よりあとのものなのだが、古いものだと誤解されていた)。これは一体どうしたことなのか。そこでルネサンス頃になると、キリスト教と矛盾しない、秘密の教えが過去から伝えられていたのだという考えが生まれた。そしてとの永遠の秘密の教えに接近しようという人々が現れる。こうした神秘的な傾向をもつさまざまな思想、宗教運動の総体を『秘教』と呼ぶようになっている」と述べています。

また、著者は「タロットを高等魔術にしたエリファス・レヴィ」として、「近代魔術の父と称されるエリファス・レヴィとは、どのような人物だったのだろう。本名をアルフォンス=ルイ・コンスタンといい、1810年、靴職人の息子としてパリに生まれた。15歳で神学校へ入学し、1835年には助祭に任じられるが、その翌年に恋をして学校を出奔する。レヴィことコンスタンの神秘主義的傾向は、10代からすでに認められ、フランツ・アントン・メスメルが唱えた『動物磁気』とともに、世界の終末が迫っているという千年王国論(ミレナリズム)に惹かれた。またのちに霊界探訪で有名なエマヌエル・スヴェーデンボリの著作に親しんでいたという」と述べています。

レヴィをはじめとした魔術師たちは、ユングやエリアーデそして今日の科学者の一部と同様に、世界(宇宙)には絶対的なひとつの真理(永遠の哲学)があると考えました。レヴィは、『高等魔術の教理と祭儀』のなかで、タロットについて、「これこそは根元的な書物、あらゆる予言あらゆる教義の鍵、一言でいえば諸々の霊感の書物に霊感を授けた書物」(『魔術の歴史』人文書院)と述べています。

「1冊の本も与えられずに牢屋の中に閉じ込められても、たまたま『タロット』を持ち合わせていて、そしてその使い方を心得てさえいたならば、数年のうちに彼は、宇宙全般にまたがる知識を手に入れて、万事にかんして比類ない理論と尽きない雄弁をもって語れるようになるであろう」(同前)

これについて、著者が「ヨーロッパでは『自然』を神が書かれたもう1つの書物、『聖書』とは別の偉大な書物であるとみなす伝統があった。ガリレオやニュートンもこの考えにたって自然を『読もう』としていた。おそらくレヴィはこの伝統を受けてタロットを1つの『綴じられていない本』として読もうとしたのである。彼は、タロットを1つの知の体系を持った『書物』として、他のゲーム用カードとの差別化を図り、特別視した」と補足しています。

さらに、著者は「生命の樹」として、「17世紀のイエズス会士で、自然科学者でもあり、ヒエログリフの研究と解読にも取り組んだことで知られるアタナシウス・キルヒャーは、22のヘブライ文字を天使や天体などの事物に対応させているが、そのなかで『シン』は『動物』に結びつけられている。レヴィは、キルヒャーの影響を受けて、もはや理性的な人間とは言いがたい『愚者』を動物(シン)に対応させたと考えられている」と述べています。わたしは、「シン」の名前で「バク転神道ソングライター」こと宗教哲学者の鎌田東二先生と毎月1回、「ムーンサルトレター」というWeb上の文通を交わしているので、ちょっとドキッとしました。

レヴィは、タロットをひとつの完全な書物、完全なシステムとしてイメージしていきました。そして、エデンの園を追放された不完全な存在である人間が、完全な存在へと復帰するための失われた鍵、すなわち、創造の神秘を手にしたと主張します。レヴィの最終的な望みは、ジェブランの登場以来タロットに秘められているとされてきた古代エジプトの叡知と、ユダヤ教の神秘主義思想を網羅した「完全なタロット」を復元することでした。

「薔薇十字運動」として、著者はこう述べています。

「文学においてはボードレールやランボー、美術ではモローやルドン、音楽ではドビュッシーやワーグナーらが、象徴主義の旗手とされている。19世紀後半のヨーロッパでは、唯物論的思想への反発と、キリスト教の衰退により、神秘的・秘教的な思想が受け入れられやすい土壌が整っていた。象徴主義もその流れと無関係ではなく、幻想、神秘、退廃といった言葉で形容される作品が数多く生み出されていった。そうした文化的背景のなかで、生まれたのが薔薇十字運動である。薔薇十字運動とは、1614年と1615年にドイツのカッセルで出版された小冊子『ファーマ(名声)』と『コンフェッシオ(告白)』を端緒として広がった、秘教的・オカルト的なムーブメントである。匿名の作者によるその小冊子には、クリスチャン・ローゼンクロイツなる架空の始祖の生涯と教えが説かれていた」

第三章「タロットの20世紀」では、著者は「カウンター・カルチャーとタロットの大衆化」として、「タロットの歴史を振り返っても、ジェブランのタロット=古代エジプト起源説が出てきた背景には、革命期フランスの動乱があった。カトリックを精神性の至上とする価値観とは異なる理念の起源として、古代エジプトが夢想されていたからこそ、タロットが、古代から続く叡知の隠された暗号として人々の心をつかむようになったのである。また、19世紀末から20世紀初頭のフランスの薔薇十字団や、英国の『黄金の夜明け団』の活動も、産業革命がもたらした主流社会の価値観になじめない人々が、秘教的な精神性を強く希求したことの表れだ。だからこそ彼らは、唯物論的な世界観ではない、霊的な真実の表現としてのタロットを『発見』(実際には「発明」)したのである」と述べています。

「ユング心理学による解釈の深化」として、著者は、「ユングは、西洋の近代とは別の――いわば西洋近代を『補完』(ユング派では補償、という言葉が好んで使われる)する伝統を積極的に探求した。東洋思想や古代のグノーシス主義、ヘルメス思想、とりわけ錬金術や占星術などがこれに当たる。占いもそのひとつで、とくにユングが高く評価したのは、東洋の易と西洋の占星術であった」と述べます。

また、「ユングの『元型論』」として、「錬金術師たちは、フラスコの中で起こる化学変化に、自分自身の心の成長や変容の過程を投影していたというのである。占星術も同様である。星座や惑星は運命の支配者ではなく、心の動きを擬人化したものとなる。金星は、愛の運命であると同時に、恋する心の動きの象徴なのだ。このようにして錬金術や占星術は、人間の心の最深部で起こるドラマの象徴的な表現とみなされ、元型的なイメージの宝庫へと変化していった。神話、魔術、易、そしてタロットも同様である。そこにみられる膨大な事象と象徴は、ユング心理学によって現代的な意味を与えられ、新たな命を得たのである」とも述べています。

わが書斎にあるダリのタロット

わが書斎にあるダリのタロット

タロットの絵柄については、著者は「芸術作品として」とらえ、「タロットの絵柄は、ルネサンス期には名のある芸術家によって描かれたこともあるが、それ以降、画壇の有名人が描くことは少なかった。しかし、20世紀後半から現在にいたるまで、さまざまな芸術家たちがタロットを描いている。スペイン出身のシュルレアリスムの巨匠サルバドール・ダリもそのひとりだ」と述べています。

第四章「心の世界と、タロットの図像学」では、著者は、「タロットの図像は本来、ルネサンス期の西洋、つまりキリスト教の図像と、当時復興したギリシア=ローマ神話の世界を水脈として誕生している。しかし、ユングの元型論を援用すれば、人はいつの時代も心の深い部分から同じようなイメージを生み出すのであるから、ルネサンス期の西洋にこだわる必要はない。そこで、あえてタロットが成立した歴史的文脈を離れ、海かの神話や伝統と比較しながら自由にイメージを広げていけば、今ここに生きる自分にとっての「意味」を見いだすことができる」と述べます。

「教皇」のカード(マルセイユのタロット)

「教皇」のカード(マルセイユのタロット)

「大アルカナを読み解く」では、21枚のカードについて詳しく解説していますが、5「教皇」では、「教皇という言葉は、語源的にはラテン語の『橋』と関係があったという。まさしく教皇は、神と人とを結ぶ橋かもしれない。教皇に限らず、神と人との間に立ち、神の意志を代行する指導者は、世界各地に見いだせる。たとえば聖書に登場する多くの預言者、エジプトのファラオ、チベットのダライ・ラマ、古代日本の天皇など」と書かれています。

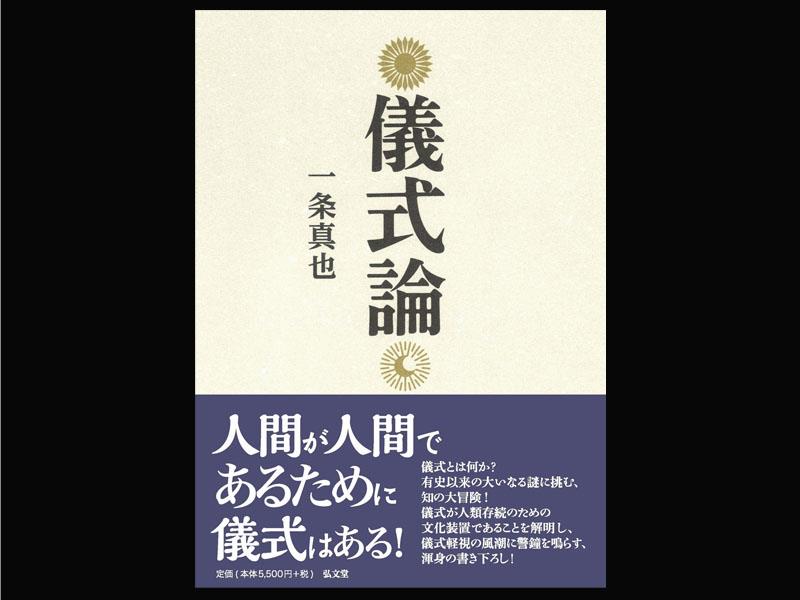

『儀式論』(弘文堂)

『儀式論』(弘文堂)

続けて、著者は「しかし、なぜ神と人との間にわざわざ橋を架けねばならないのだろうか」と問題提起し、「これについてユングは、興味深いことを述べている。神の力はあまりに不条理かつ圧倒的で、人間がじかに接するのは危険だから、それを防ぐためのクッションあるいは安全弁が必要なのだという。その役目を担うのが、教会であり教皇であるというのがユングの考えだ」と述べるのでした。わたしは『儀式論』(弘文堂)の姉妹本として『聖人論』という著書の構想を練っているので、このくだりは興味深かったです。

「死神」のカード(マルセイユのタロット)

「死神」のカード(マルセイユのタロット)

第五章「実践・タロット占い」の最後に、著者は、「タロットのみならず、占いは『希望』のためにあることを忘れてはならない。とくにタロットの絵柄は、場合によっては普通に考えられている以上に人の心にインパクトを与える。占いなど信じてはいなくても、『死神』などのカードは心理的にもショックを与えることもある。どんなカードが出ても、それはあくまでも未来の希望につなげるためのものであるべきで、『絶対にダメ』だとか『こうなる運命』などと、冗談半分にしても告げるべきではない。偶然がもたらすカードからの啓示にひと時、常識で凝り固まった考え方から解放されてみること、そしてこれまでの自分を労り、これからの未来に希望をつなぐこと。これがタロット占いの核心ではないか」と訴えます。

わが愛用の「マルセイユのタロット」

わが愛用の「マルセイユのタロット」

そして、「あとがき」で、著者は、「ユングや僕ほどの極端なかたちではなくても、人は誰でも自分の中に理性とロマンの2つを抱えている存在であるはずだ。タロットは、誰の中にでもあるこの2つの側面をすくい上げているのだ。かつて、日本にタロットを紹介した種村季弘を魅了したのは、タロットは森羅万象をその中に表しているというアイデアでもあった。この考え方があるからこそ、タロットカードは、日常のちょっとしたことから高度な哲学的問いまで、答えることができると考えられたのである。この宇宙すべてを解き明かしたいというのは、人間という存在がもつ根源的な欲求だ(現在は「科学」によってそれを成し遂げようとしている)。だからこそ、人はタロットに魅了されてきた。タロットは、手の中の宇宙なのである」と述べるのでした。

201003061634000

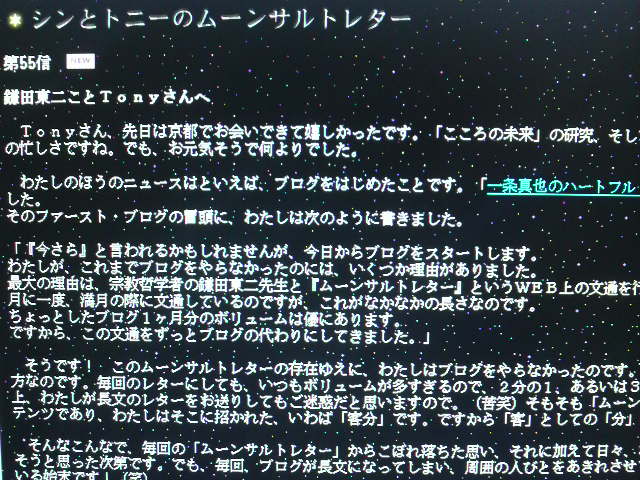

世にも不思議な満月通信

世にも不思議な満月通信

さて、前述のように、わたしは鎌田東二先生と毎月1回、「ムーンサルトレター」を交わしています。満月の夜に手紙を交わすから、ムーンサルトレターです。最初、鎌田先生は本書の著者である鏡リュウジさんと満月の文通をされていました。「カマタトウジ」と「カガミリュウジ」、なんとなく二人の名前は似ています。さらに二人の顔も似ているということから、ムーンサルトレターを始められたそうです。そのうち、鏡さんは「時の人」となって超多忙になりました。なかなかレターを書く時間が取れなくなり、鎌田先生は「Tonyのムーンサルト独りレター」というのを書いておられました。でも、やはり1人では寂しかったのでしょうか。次なる文通相手として白羽の矢を立てられたのは、わたしでした。こうして、2005年10月18日の満月の夜、わたしが第1信を書きはじめました。鎌田先生が2日後の20日に返信を書かれて、ついに「ShinとTonyのムーンサルトレター」がスタートしたのです。

記念すべき第1信の冒頭で、わたしは「敬愛する鎌田先生の満月レターのお相手に指名していただき、正直おどろいています」と書き出しました。そして、前任者の鏡さんがその第1信に「満月のごとに書簡を往復させようなんて、なんて素敵なアイデアなのでしょうか。こんなロマンティックな企画の相手に僕を指名してくださったこと、とても光栄に思います」と書かれてていたことに触れ、今の自分もまったく同じ気持ちであることをお伝えしました。

この第3弾が出ます!

あれから早いもので、なんと180信に達しました。鏡さんが全部で41信でしたが、とてもそこまでは続けられないだろうと思っていました。じつは途中でフェードアウトすることも想定していたのですが、2005年10月20日の夜にわたしが第1信を書いてから、ちょうど15周年になります。第1信から第60信までは『満月交感』、第61信から第120信までは『満月交遊』にまとめました。第121信から第180信までは、『満月交心』のタイトルで今秋までに刊行したいと思っています。お楽しみに!

松柏園ホテルの貴賓室で、鏡リュウジさんと

松柏園ホテルの貴賓室で、鏡リュウジさんと

一度、鏡リュウジさんが小倉の松柏園ホテルに来てくれてお会いしたことがありました。鎌田先生抜きで新旧2人の文通者がコーヒーを飲んでいるのは、まるで夫抜きで前妻と後妻が直接会っているかのような不思議な感覚でした(笑)。

いつか、鎌田先生と鏡さんと3人でお会いしたいです!