- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.04.27

今回の「ステイホーム週間」を「読書週間」と陽にとらえて、大いに本を読みましょう!

『ユイスマンスとオカルティズム』大野英士著(新評論)を読みました。一条真也の読書館『オカルティズム』で紹介した本を読んだところ、著者には先行するオカルティズム研究の大著があることを知りました。それが本書です。やはり名著でした。

著者は、1956年東京生まれ。東京大学文学部仏文科卒。早稲田大学大学院文学研究科仏文学専攻博士課程満期退学。パリ第七大学大学院でジュリア・クリステヴァに師事。2000年、文学博士号(ドクトル・エス・レットル)取得。専門はフランス文学。現在、早稲田大学ほか非常勤講師。本書は、著者がパリ第七大学大学院に提出した博士論文を元に一般向けに書き直したものだとか。

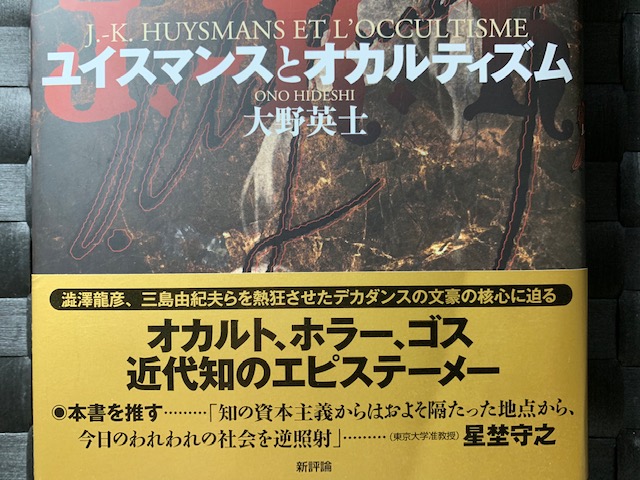

本書の帯

本書の帯

本書の帯には、以下のように書かれています。

「澁澤龍彦、三島由紀夫らを熱狂させたデカダンスの文豪の核心に迫る」「オカルト、ホラー、ゴス」「近代知のエピステーメー」「◎本書を推す……『知の資本主義からはおよそ隔たった地点から、今日のわれわれの社会を逆照射』……(東京大学准教授)星野守之」

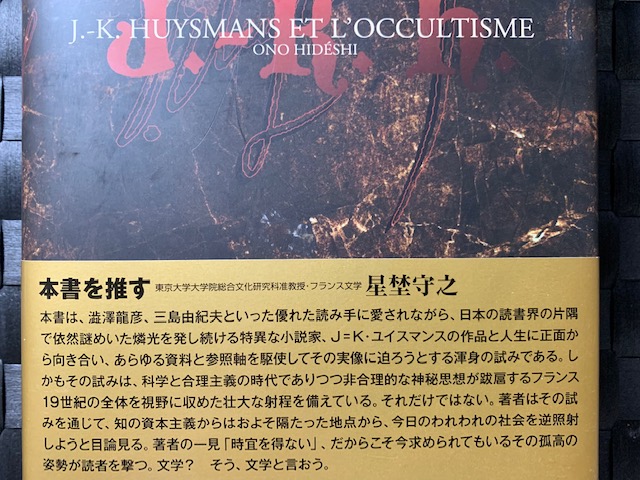

本書の帯の裏

本書の帯の裏

また、帯の裏には星野守之氏(東京大学大学院総合文化研究科准教授・フランス文学)が「本書を推す」として、以下のような推薦文を寄せています。

「本書は、澁澤龍彦、三島由紀夫といった優れた読み手に愛されながら、日本の読書界の片隅で依然謎めいた燐光を発し続ける特異な小説家、J=K=ユイスマンスの作品と人生に正面から向き合い、あらゆる資料と参照軸を駆使してその実像に迫ろうとする渾身の試みである。しかもその試みは、科学と合理主義の時代でありつつ非合理な神秘思想が跋扈するフランス19世紀の全体を視野に収めた壮大な射程を備えている。それだけではない。著者はその試みを通じて、知の資本主義からはおよそ隔たった地点から、今日のわれわれの社会を逆照射しようと目論見る。著者の一見『時宜を得ない』、だからこそ今求められているその孤高の姿勢が読者を撃つ。文学? そう、文学と言おう」

カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「デカダンス・悪魔主義の巨匠ユイスマンスをして一九世紀を覆うオカルティズムの闇から脱出せしめた欲望のダイナミズムとは。異端マリア崇拝を奉じるリヨンの脱落神父ブーランを継ぎ手として、エピステーメーの断裂を突き抜け、フロイト、バタイユ、ラカン、クリステヴァにつながる否定性の歴史を解明した渾身の大作。新自由主義のカタストロフィーを超えて、今こそ、新たな覚悟と信念を持って耽美主義を語る時は訪れた」

さらにアマゾンの「内容紹介」では、著者自身が以下のように書いています。

「1884年、まだ自然主義全盛のフランスに世にも不思議な小説『さかしま』をひっさげて登場したジョリス=カルル・ユイスマンス。きらびやかな筆致で、毒々しい人工の花園を咲かせた、あの革命的なユイスマンス。そのユイスマンスが、1895年の作品『出発』を機にカトリックに回心し、宗教的なリゴリズム(厳粛主義)にこりかたまった「神秘主義作家」に転身する。何故、このあり得ない逆転が可能になったのか? その背景にはJ=A・ブーラン神父という奇怪な人物との出会いがあった。ヨーロッパ世界は、大革命に伴い神を抹殺した。その結果、左派=共和派も、右派=カトリック・王党派もこぞってオカルティズムに転落してしまう。華々しい科学の進展も、合理性・合目的性を追求していると見えながら、『神の死』をファンタスムの次元で隠そうという意図にもとづくオカルト信仰―死者崇拝に支えられていた。しかし、オカルトに転落したのはカトリシズムも同様だ。聖母マリアの出現という社会現象は、大革命後の象徴的な審級の失墜から生じた心霊現象なのだ。

ユイスマンスは西欧文明が首までどっぷりつかっている『否定性』を、イメージやメタファーという文学のレベルで賦活し、自己の欲望を組み替えてみせる。そしてこの過程でユイマンスは、聖母出現の周囲に蠢く異端の教祖ブーランの教説、特に動物磁気・催眠術・心霊術などと密接な関係をもつ『流体』説や、特異な精霊=聖母マリア崇拝を自己の文学に取り込んでいくのだ。神という表象はその過程で、否定性の一つの関数としてテクスト的に成立したようにみえる。しかし、このようにして成立した神は、同じ否定性の運動によって抹消されているかも知れないのだ。世紀末とは死と憂愁にとらわれた病的な時代であるかに見える。だが実は、大規模な知の組み換えが生じていた時代でもある。この書物は、エロスと暗黒、その両者を孕んだおぞましくも耽美な世界が開示してくれる驚きに満ちた知的冒険への招待状だ。

明治の日本が最初に出会った西欧とは、まさに科学の勝利が叫ばれる風潮の陰で、悪魔やオカルト、心霊現象、神秘主義といった怪異に立ち騒ぐ世紀末デカダンスの西欧だった。現在のホラー・ブームやゴス・カルチャーの隆盛をはじめ、西欧文明の負の歴史を読み解く鍵がいま読者の前に開かれる」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「凡例」

序章 発端

第Ⅰ部

第一章 オカルトの世紀と聖母マリア

第二章 ユイスマンスよいう作家

第三章 二つのテーマ系――「閉鎖された空間」と「女性と食物」

第四章 『彼方』――昇華の不全

第Ⅱ部

第五章 ブーラン元神父――マリア派異端の系譜

第六章 歴史の中の「流体」――「動物磁気」と「欲動」をつなぐもの

第七章 聖霊と異端のマリア

第Ⅲ部

第八章 オカルトから神秘へ

第九章 抑圧されたものの回帰――おぞましき美へ

おわりに「『三人のプリミティフ派画家』、そしてアンドレ・ブルトン」

「注」「あとがき」

「ユイスマンスの小説とその関連作品概要」

「関係略年表」

「主要参考文献」

「事項索引」

「人名索引」

本書は2010年3月10日に刊行されていますが、序章「発端」の冒頭に、J=K=ユイスマンスについて著者はこう書いています。

「経済に偏することますます激しく、およそ文化一般への関心が急速に薄れつつある昨今の日本の状況からすれば、政治的騒擾と猥雑さとが奇妙に入り混じった1960年代、澁澤龍彦(1928-87)や田辺貞之助(1905-84)、出口裕弘(1928-)といった錚々たる仏文学者によって紹介され、三島由紀夫(1925-70)や埴谷雄高(1909-1997)をはじめ多くの熱狂的な読者を持ったこのデカダンスの文豪も、いまや誰かといぶかる人の方が多かろうから」

では、J=K=ユイスマンスとはいかなる人物か。著者は以下のように説明します。

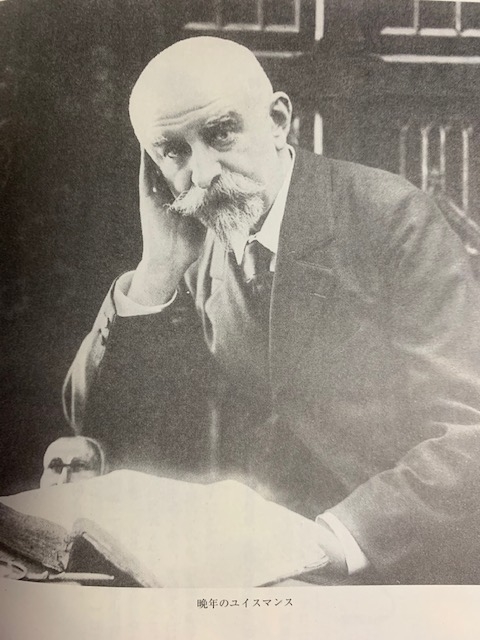

「1848年パリ生まれのフランスの作家である。生涯独身。普仏戦争(1870)従軍後、内務省官吏として慎ましく生部を立てる一方、エミール・ゾラ(1840-1902)の薫陶を受けた自然主義作家として出発し、稀代の奇書『さかしま À rebors』(1884)をもってデカダンスに転じた。その後、ゾラの自然主義を痛烈に批判して『彼方 Là-bas』(1891)なる悪魔主義の書を著した後、1892年から93年にかけて、今度は一転、『神秘主義』的な色彩の濃い峻厳なカトリシズムへと方向を変えた。そして以後の作品では、すでに『彼方』に登場していたデュルタルという作中人物の魂の変転を、おびただしい数の語彙を駆使した晦渋なフランス語で綴る『神秘主義』的作品を発表するに至った。晩年、多年に及ぶ喫煙が災いしたのか、喉頭癌を患い、顔面の半分が崩れるほどの症状に至ったが、神から与えられた試練と観念し、一切の麻酔による苦痛の軽減を拒み、数年の闘病の後1907年にこの世を去った。没後は彼のキリスト者としての凄絶な生き様を偲んで、彼を慕う人びとによって彼にちなんだ修道会が作られたという」

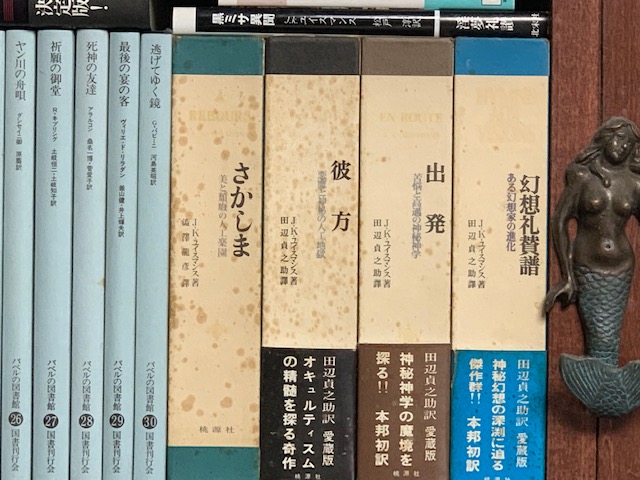

わが書斎のユイスマンス著書コーナー

わが書斎のユイスマンス著書コーナー

第Ⅰ部の第一章「オカルトの世紀と聖母マリア」では、1「オカルトの世紀」として、著者は「大著『時代を超える19世紀』(1986)を書いたフィリップ・ミュレー(1945-2006)によれば、彼が『19世紀性』と呼ぶ時代のエートスは、大革命よりはるか以前、正確には1786年4月7日、サン=ジノサン墓地に埋葬されていた死体を、モン=スリ平原地下の石切場の跡地に移した時に始まるという。この場所はまもなく古代ローマの地下墓地にちなんで『カタコンブ(地下墓地)』と命名された。この見かけ上は取るに足らない『死体愛好趣味の』挿話の背後に、ミュレーは、それに比すれば大革命自体が二次的ないしは派生的な一事件にすぎなくなるような認識論的大転換の存在を指摘する」と書いています。

また著者は、ミュレーについて以下のように述べます。

「ミュレーは、19世紀という錯綜を極める問題圏の総体を『オカルティズム』と『社会主義』という2つのテーマによって、というより2つのテーマの神秘的な結合によって解明しようとした。ミュレーによれば、19世紀に発展したさまざまな進歩思想、とりわけ社会主義的思潮の背後にはオカルト的なものへの傾斜が見られるという。サン=シモン(1760-1825)、Ch・フーリエ(1772~1837)、E・カベー(1788~1856)、S=A・バザール(1791-1832)、P・ルルー(1797-1871)、B=P・アンファンタン(1796-1864)、A・コント(1798-1857)など、19世紀の思想をリードした進歩主義者、実証主義者、社会主義者のあらゆる理想の背後には、ある種『多形』倒錯的な夢――死者を蘇らせ、彼らの呼びかけに応え、死者のもたらす秘教的で神秘的な啓示に従って、ユートピア的な共同体を創設するという発想がある。このユートピアでは地上の規範から純化された霊魂が祖先――つまりは『幽霊』――と自由に意志を伝達することができ、『秘密』の手段を用いて他者の病を癒し、乱れた社会の『調和』を回復することができるのだ」

さらに著者は、20世紀の初頭、哲学者ジョルジュ・ソレル(1847-1922)が『形而上学・倫理学雑誌』に掲載された論文「カトリック思想の危機」(1902)の中で語った「19世紀中葉以来、カトリシズムの中で奇跡が、かつてごく稀にしかなかったほどの重要性を持つに至った。カトリシズム界は超自然の中に生きている」という言葉を紹介し、「事実、19世紀を通じてオカルティズムに浸潤されていたのは進歩主義・社会主義の陣営ばかりではない。カトリシズムもまた、イエス、大天使、聖十字など『聖なる存在』、とりわけ聖母マリアの数限りない『出現』が示すように、ほとんどすっぽりと超自然現象の中に浸かっていたのである。マリアの出現と言えばもっともらしいが、日本でいえばさしづめ『狐憑き』に比すべき『マリア憑き』現象がそこかしこで頻発したわけだ。しかも、このようなカトリシズム圏内の『超自然』への傾斜は、他のオカルト世界と多かれ少なかれ密接な関わりを持っていた」と述べるのでした。

2「オカルト現象としての聖母マリア」として、著者は「聖母マリア信仰は、1830年に至って、新たな時代、いわば聖母マリアの黄金時代を迎える。この年、パリの中心近く、バック街にあったフィーユ・ド・ラ・シャリテ修道院の一室で、聖母マリア、より正確には『無原罪の御宿り』の聖母が少なくとも2回にわたって見習い修道女カトリーヌ・ラブレー(1806-76)の前に現れた。フィーユ・ド・ラ・シャリテ修道院は、教皇ピウス7世とナポレオン1世との間に結ばれた政教条約によって再建された修道院の1つである。この日付から約50年間、すなわち、1830年から76年までの間に、マリアはほとんどひっきりなしに民衆の前に現れた」と述べています。

さらに著者は、3「19世紀末の意味」として述べます。

「そこで問題になってくるのが『19世紀末』と呼ばれる特殊な時期の意味である。もう一度確認しておこう。19世紀末のこの時期、科学主義・実証主義に対する素朴な信頼が急速に衰退し、文学的の面でも、擬似的にせよ、科学主義を標榜していた自然主義は急速に衰微し、反理性主義的傾向を持ったデカダンス文学、象徴主義文学が盛んになる。美術の分野で、印象派から後期印象派、ナビ派、象徴派への大きな意匠の転換が起こるのもこの時期だ。一方、それと軌を一にして、ニーチェの『神の死』の定式化とほぼ同じ時期に、『カトリック復興』と呼ばれる神の信仰への回帰が生ずる」

また、問題となるのは、この時期、オカルティズムを媒介することのない宗教的な精神性への回帰と、無神論とが、同時に可能になるような感性の変化が生じていたということであると指摘し、著者は「つまり、やや大袈裟にいえば、『超越的な神』に対する信仰と、『神の死』の宣告が、認識論的に同じ根っこから発した派生命題にすぎなくなるような現象が生じていたということではないのか。この認識論的な変化は、実証主義的な発想に基づく科学思想の進展を背景にしているにしても、直ちにそれと同一視してしまえば、逆の陥穽に陥りかねない微妙な境界の移動なのだ。たとえば、実証的な視線が一般民衆に浸透するに従い、それまで素朴に信じられてきた『霊』やエクトプラズム、エーテル、動物磁気などといった実体の定かでない曖昧な『存在』が活動する余地はますます狭まってきた。あらゆる存在は『可視』的な環境の中に引き出され、いわば、一方では霊的な存在の『実体化』『物質化』『論理化』が押し進められるとともに、それがうまくいかない場合にはその存在の端的な否認が行われるという、合理的な処理が適用されるのだ」と述べています。

続けて、著者は「1887年、アメリカの物理学者アルバート・マイケルソン(1852-1931)と、エドワード・モーリー(1838-1923)は、光の干渉を利用してエーテルを検出する実験を行っている。光には、干渉や分光など波動としての性質と、光電現象などを起こす粒子として2つの性質があり、物理学の世界では、そのどちらが光の正体なのかをめぐって長い間議論が続いていた。音が空間を伝わるためには、空気や水のような媒質が必要だ。もし、光が波であるとするなら、光は真空中でも伝わるため、真空中や大気中に光を伝える見えない媒質が存在しなければならないことになる。この未知の物体がエーテルと呼ばれていた。こうした科学的な『根拠』があって、魔術や心霊術など、超自然現象を含む光以外のさまざまな不可視の現象もエーテルを介して減衰や変化を起こすことなく遠距離に伝達すると想定されていた」と述べています。

さらに続けて、著者は以下のように述べます。

「マイケルソンとモーリーの実験は、宇宙空間をエーテルが満たしているなら、その中を満たしてる地球にはエーテルの風が吹きつけているはずだという予測のもとに、光の干渉作用を利用した干渉計を発明し、宇宙を通過しつつある地球の一点においてエーテルの風を測定しようとしたのだが、いくら構度を上げてもエーテルの存在を証明することはできなかった。やや下って、1905年、アルベルト・アインシュタイン(1879-1955)が、光とはエネルギーを持つ粒子であるという「光量子仮説」を提出し、古典物理学とは一線を画した量子力学を構築する。1880年代半ばに起こった認識論的・感性的な危機は、絶頂にあった『実証主義』に対する信頼に重大な亀裂をもたらし、精神を再び不可視のもの、不可知のものへと向かわせる感性の覚醒を促した」

そして、第1章の最後に著者は「19世紀中、たとえば梅毒に罹患していた成人男性の割合は80パーセントを超えていたという数字がある。死や病、さらにはオカルト的信仰、死者の崇拝に取り憑かれていた不健全な時代とは19世紀末ではなく19世紀そのものなのだ。もちろん、19世紀末にはそれまで一世を風靡していた実証主義や自然主義に代わって、反理性主義的傾向やデカダンス文学・象徴主義が登場してくる。しかし、デカダンス的思潮とは、単なる退嬰的・反動的な思潮ではなく、また、単なる文学運動ですらなく、それ自体、新たな認識論的断裂をともなった、知の組み替えの運動の総体として捉えられるべきものだろう。そして、19世紀末とは、『世紀末』という言葉から類推される病的な世界でなく、『現代』に向けての再生と浄化、神なき時代の『霊性』がテーマとして顕在化した時代なのである」と述べるのでした。

第二章「ユイスマンスという作家」では、1「ユイスマンスと『自伝』の問題」として、著者は「ユイスマンス文学の特質とは、存在神論的な行路と、それと矛盾する『革命的な』性格の文章とが同じテクストの中に、その間のあらゆる中間的な階調をとどめつつ共存していることなのだ。1898年に書かれた『デュルタル』という作品の中で、ユイスマンスより2回り歳下で、若い時から彼と親交のあったポール・ヴァレリー(1871-1945)は『彼方』、『出発』、『大伽藍 La Cathédrale』(1898)の3作を論じ、『現代の小説に全面的な新しさをもたらした』と絶賛した」と述べています。

続けて、著者は「ヴァレリーのこの評価は、19世紀末から20世紀初頭、『小説の危機』が鋭く意識される風潮の中で、自然主義小説、心理主義小説など伝統的な手法に頼った小説に対するユイスマンスの作品の斬新さ、歴史的重要性を指摘したものだ。ヴァレリーが強調するのは、後のシュルレアリスト同様、ユイスマンスの作品が『現代の小説を改変し、伝統的な小説システムを乗り越えた』ことにある。ヴァレリーのこの評言に関しては、ピエール・コニーから、信仰の心理を十分に理解しない浅薄な我見だという批判が寄せられているが、筆者としてはむしろ、『彼方』から『大伽藍』に至る『回心』を問題にしたこれら一連の作品に限らず、ユイスマンスという現象の本質をかなり鋭く言い当てているように思われる」と述べています。

第Ⅱ部の第六章「歴史の中の『流体』――『動物磁気』と『欲動』をつなぐもの」では、著者はユイスマンス文学のキーワードというべき「流体」という物質に注目します。この「流体」という物質は、悪魔や死者の降霊の材料としても使われます。1「ブーランの手紙の中の『流体』」として、著者は「ユイスマンスとの間で交わされた書簡の中で、ブーランは述べている。男性夢魔や淫夢女精は、ある時には、呼び出された死者に『流体』でこしらえた身体をまとわせ、それを被害者のもとに送りつける。また、別の時には、自分自身が『汚物』から立ち上る『流体』を使って人間の姿となる。彼らは、こうして『流体から作られた人間の姿』で、死者の霊や生身の人間と交わるのである。呪いや降霊が『流体』を用いて行われるなら、『修復』や悪魔祓いも同じ方法を用いて実行される。ブーランの考えでは、罪や、病気や、呪いは通底しているのであるが、それは、罪や病気は呪いと同じ性格を共有しているためである。別の言葉でいえば、罪や病気も『流体』的であると考えることができるのである」と述べています。

また、ユイスマンスに対するブーランの影響について、著者「ブーランの教説がユイスマンスに与えた影響は、「神秘的な身代わりの秘義」を中心に、『彼方』以降、『出発』から『スヒーダムの聖女リドヴィナ』に至る彼の後期作品群のそこここに確認できる。しかし、ユイスマンスとオカルティストとの関係は、単なる一方的な影響関係ではあり得ない。そもそもユイスマンスの想像世界には、『流体』をめぐってブーランのオカルト神秘主義との親近性が認められるのである。事実、ユイスマンスはブーランと出会う以前から、というより創作活動の初期の段階から、泥や穢れ、金、食物、女性などをめぐる『流体』的なイメージに執着し、それらを彼の主人公たちが理想の隠れ家として構想する『閉鎖された空間』から排除することを、彼の文学のある意味で唯一のテーマとしてきたのだ」と述べています。

著者は、『彼方』やブーランの手紙に出てくる謎めいた記述は19世紀に流行した動物磁気や、催眠現象、交霊術、超常現象などの光に照らしてみる時、初めて、納得のいく理解が得られるとして、中でも交霊術に注目します。交霊術はまずはじめ、1840年から50年にかけて、当時急速に領土を拡大しつつあり、特有の宗教風土を背景に、多数の小セクトが活動していたアメリカ合衆国で、突発的に流行が始まりました。著者は「この心霊ブームは『伝染病のように急速に合衆国中に広まり』『霊と通信するための暗号システムができ上がり』、また1850年には、物化現象も確認された。この交霊術の波は、1852年にはドイツ、イギリスに伝播し、1853年にはフランスを席巻したという」と述べています。

続けて、著者は「こうした事情を考えれば、ユイスマンスがアメリカを悪魔主義の跳梁する人外境と考えていたことにも、それなりに理由があったことになる。交霊術というのは、動物磁気や催眠現象のオカルト・ヴァージョンだと思えばわかりやすい。しかし、それだけではまだブーランの『流体』の持つ射程を正確に測るには不十分だ。ブーランによれば、呪詛や男性夢魔、淫夢女精といった現象は「流体によって作られた身体をまとった」死者の呼び出しという同一の方法によって起こる。ところで、別の一節では、ブーランは呪詛の歴史の中に『流体』が使われるようになったのは比較的新しい、と語っている。『流体』を用いる方式が悪魔主義に導入されたのはたかだかこの100年にすぎず、催眠幻視術や交霊術の発見と軌を一にしているというのだ」と述べています。

さらに著者は、「時代は大きな曲がり角に差しかかり、人びとは精神的なもの、神秘的なものへの希求を強めていた。その時、まさに実証主義的科学の中心にある医学の分野で、科学とオカルトとの曖昧な相互浸透が生じ、それとともにある意味で一代前の認識論的な布置に属する『流体』というこれも曖昧極まりない物質が、科学・医学の分野においてはこっそりと、そしてオカルトや文学の世界においてはおおっぴらに、表象のシステムの中に回帰してきたのだ。たとえば1886年に出版されたオーギュスト・ヴィリエ・ド・リラダンの小説『未来のイヴ』には科学とオカルトの奇妙な交錯が描かれている。小説の中で、発明家エディソンによって作られた人造人間の美女アダリーは、ミステリアスな霊視者ソヴァナ(小説の登場人物の一人アンダーソン夫人に現れた別人格)によって人間の魂を吹き込まれる。それを媒介するのが『流体』なのである」と述べています。

著者は、ここで、ユイスマンスと特殊な関係にある思想家として、ジョルジュ・バタイユ(1897-1962)を取り上げ、以下のように述べています。

「もちろん、1848年生まれで1907年に亡くなったユイスマンスとの間に直接の接点があったはずはない。また思想面でも、若い頃に修道院を志したが信仰を失ったため還俗し、民俗学の道に入り『内的体験』(1943)、『有罪者』(1943)、『ニーチェについて』(1945)からなる3部作〈無神学大全〉を著したバタイユと、次第にカトリック神秘主義への道をたどったユイスマンスの歩みは、一見するとむしろ対蹠的である。しかし、バタイユの著作目録を眺めて彼が扱った主題をユイスマンスの作品群と比較してみるとよい。ジル・ド・レーはいうまでもなく、グリューネヴァルトの『磔刑図』『大聖堂』――もっともユイスマンスの場合はシャルトル(『大伽藍』1898)、バタイユの場合はランス(『ランスの大聖堂』1918)だが、アヴィラの聖女テレサ(1515-82)をはじめとする聖女たち、十字架の聖ヨハネの『神秘体験』(バタイユ『内的体験』)と、多くのテーマが重複する。バタイユ自身はユイスマンスの『抹香臭さ』に辟易したと否定的な見解を残しているが、あたかもユイスマンスが残したテーマ群をバタイユが彼の立場からたどり直してみたという趣なのだ」

おわりに「『三人のプリミティフ派画家』、そしてアンドレ・ブルトン」では、著者は

「ユイスマンスの生きた世紀末デカダンスは、物質主義的な栄華を誇り、後世の人びとから『失われた時』への哀悼と無限の郷愁をこめて、『美しき時代』とも呼ばれる繁栄を謳歌した時代だった。しかし、その一方で、アジア・アフリカに植民地を広げ、他者を差別し、搾取し、無限に膨張することで辛うじて自己維持を図る帝国主義という名の資本主義システムの暴走によって、第一次世界大戦の破滅に向けて盲目の疾走を続けつつあった時代でもある。その繁栄にもかかわらず、彼らが彼らの時代を頽廃の時代と感じたのは、この時代の持つ根源的な矛盾を、そしてそれを生きていた人間たちが無意識の裡にその危うさを感じていたからでもあろう。全面的な破滅をもたらす『人間的な凡庸の津波』を避けて『生暖かい隠遁所』への逃走を夢見たデ・ゼッサントの夢は、ついに叶うことはなかった」と述べています。」

最後に、著者は「ユイスマンスが生まれてからわずか数年後、西欧資本主義の主導した最初のグローバル化の波によって世界に対して門戸を開いた日本が、その異文化接触に由来する混乱を収拾して、最初に自覚的に発見し、また受け入れた西欧とは、まさにわれわれが見てきたこの世紀末デカダンスの西欧だった。森鴎外(1862-1922)の『うたかたの記』(1890)、夏目漱石(1867-1916)の『幻影の盾』(1905)を思い出すまでもなく、日本近代文学はデカダンス文学の傍流として始まったといっても過言ではない。そのユイスマンスの生誕150年、没後100年を経て、われわれは今、何度目かの『グローバル化』の波、資本主義の危機に翻弄されている。強者が弱者を踏みにじり、経済的利得だけに狂奔し、物質的有用性ばかり重宝がられる殺伐極まりない昨今の日本の風景は、滑稽なまでに世紀末ヨーロッパの風景に重なる」と述べるのでした。

本書は600ページを超えるハードカバーでしたが、わたしは一気に一晩で読破しました。内容は非常に読みやすく、わたしの知らなかったことがたくさん書かれているため、知的好奇心を刺激され続けました。本書のアマゾン・レビューでは、「ニヘドン」さんというレビュアーは「1ページめくる毎に、「『へー。へー。へー。』とトリビアの泉状態。なのに文章が平易で、専門知識なんか必要無く楽しめます」と書かれいますが、同感です。

ちなみに「ニヘドン」さんは著者のことを「日本のラングドン教授」だと表現しています。ラングドン教授とは、『ダ・ヴィンチ・コード』『天使と悪魔』『ロストシンボル』といったダン・ブラウンの一連の世界的ベストセラー小説に登場する作中人物で、ハーバード大学の教授という設定です。

ラングドン教授といえば、キリスト教はもちろん、異端や邪教の知識がハンパではありませんが、本書を読めば、著者が「日本のラングドン教授」と呼ばれることがまったくもって適切であることがわかるでしょう。