- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1871 オカルト・陰謀 | 心霊・スピリチュアル 『怪異の表象空間』 一柳廣孝著(国書刊行会)

2020.05.08

延長された「緊急事態宣言」を「読書宣言」と陽にとらえて、大いに本を読みましょう!

『怪異の表象空間』一柳廣孝著(国書刊行会)を読みました。「メディア・オカルト・サブカルチャー」というサブタイトルがついています。著者は、1959年生まれ。横浜国立大学教授。日本近現代文学・文化史専攻。著書に『〈こっくりさん〉と〈千里眼〉』(講談社)、『催眠術の日本近代』(青弓社)などがありますが、いずれも名著で、わたしの愛読書です。また、一条真也の読書館『無意識という物語』で紹介した著書、『オカルトの帝国』で紹介した編著、『怪異を歩く』、『怪異を魅せる』、『怪異とは誰か』で紹介した監修書なども好著です。

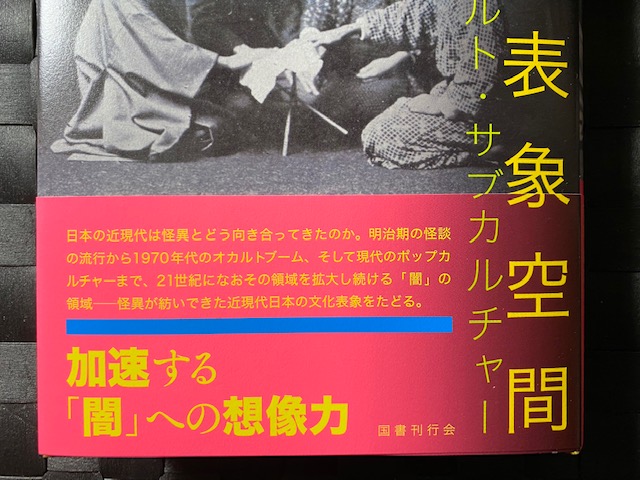

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、「こっくりさん」を行っている明治時代の古写真が使われ、「日本の近現代は怪異とどう向き合ってきたのか。明治期の怪談の流行から1970年代のオカルトブーム、そして現代のポップカルチャーまで、21世紀になってもなおその領域を拡大し続ける『闇』の領域――怪異が紡いできた近現代日本の文化表象をたどる」と書かれ、「加速する『闇』への想像力」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「はじめに」

第1部 怪異の近代

第1章 怪談の近代

コラム「明治の怪談会と百物語本」

第2章 心霊としての「幽霊」

近代日本における「霊」言説の変容をめぐって

第3章 怪談を束ねる

明治後期の新聞連載記事を中心に

第4章 心霊データベースとしての

『遠野物語』

コラム「天命学院講習六」

コラム「明治の熊本と催眠術」

コラム「新聞記者が見た『千里眼事件』」

第5章 田中守平と渡辺藤交

大正期の霊術運動と「変態」

コラム「その後の太霊道」

コラム「全国精神療法家大番附」

第6章 霊界からの声 音声メディアと怪異

コラム「夏は怪談」

第2部 オカルトの時代

と怪異

第7章 心霊を教育する

つのだじろう「うしろの百太郎」の闘争

第8章 オカルト・

エンターテインメント

の登場 つのだじろう「恐怖新聞」

第9章 オカルトの時代と

『ゴーストハント』シリーズ

第10章 カリフォルニアから吹く風

オカルトから「精神世界」へ

第11章 「学校の怪談」

の近代と現代

第12章 幽霊はタクシーに乗る

青山墓地の怪談を中心に

第3部 ポップカルチャー

のなかの怪異

第13章 薄明を歩む

熊倉隆敏『もっけ』

第14章 ご近所の異界

柴村仁『我が家のお稲荷さま。』

第15章 学校の異界/妖怪の学校

峰村ひろかず『ほうかご百物語』

第16章 キャラクターとしての

都市伝説

聴猫芝居『あなたの街の都市伝鬼!』

第17章 境界者たちの行方

「もののけ姫」を読む

「注」「初出一覧」

「あとがき」

「事項索引」「人名索引」

「はじめに」の冒頭を、著者はこう書きだしています。

「怪異とは何か。辞書的に言えば、読んで字の如く『怪しいこと、普通とは異なること』となる。つまり、常識では計り知れない出来事や現象のことであり、このなかには化物、変化、妖怪、幽霊の類も含まれる。ここで問題にすべきは、私たちが『怪しい』『普通とは違う』と判断する基準である。怪異を認識したり否定するために採用した、私たちの『理屈』のありようと言ってもいい。私たちは、なぜそれを怪異と見なしたのか。または、どのような思考回路を経て、その現象を『ない』と判断したのか。この思考の中身、プロセスにこそ、時代や地域特有の文化的感性が潜んでいる。怪異とは、私たちがこの日常、この現実を把握するために使用している認識の枠組みの、陰画なのである」

続いて、著者は「それぞれの時代、それぞれの地域にあって、人々は心安らかに生きるために、いくつかの枠組みを設定し、それらの枠組みによって『常識』の地平を作り上げてきた。これらの枠組みで処理できない現象が『怪異』である。しかし、怪異を『怪異』のまま放置するのは怖すぎる。だから怪異には、『怪異』専用の枠組みが用意される。幽霊とか、妖怪といった解釈の枠組みである。これらの枠組みの設定や配置は、時代や場所によって異なり、変化する。そのつど怪異は、その時空間における現実と非現実の狭間をまざまざと浮かび上がらせる。だとすれば、怪異はそれぞれの時空間を映す鏡とも言える。ならば怪談とは、怪異に対する時代認識や地域の認識を内包した、特異な物語の形式と説明し得る。一方で、怪談は『声』の文化という側面を持つ。江戸時代に至って、口承文化としての講談や落語が生まれ、怪談をまたこうした舞台で語られるようになった」と述べます。

怪異は、わたしたちのイメージの投影として立ち現われるとして、著者は以下のようにも述べています。

「私たちにとってもっとも恐ろしいモノが、それにふさわしい形を纏って顕現する。ならば怪異は、自己認識の問題となる。またそれはしばしば、自己を定位するのに不可欠な他者との関係性の問題となる。したがって怪異という問題系は、自己とは何かという問いになると同時に、他者とは何かという問いと結びつく。ならば『幽霊より、生者の方がよほど恐ろしい』というお決まりのフレーズは、そのように語る当人の恐ろしさを強調することになってしまう。またこのフレーズは、ただ単に『生者が怖い』という意味に収まらない。私たちが幽霊という表象を纏わせて外部に捨てざるを得なかった『他者』の重みが、私たちを脅えさせるのだ。この『他者』の背後には、友人や恋人がいる。家族がいる。親族がいる。共同体がある。地域がある。社会がある。国家がある。時代がある。これらと自己とのきしみ、歪みこそが、怪異を生み出す原動力となるのである」

90年代以降、出版界を中心にちょっとした「怪異」ブームが続いていますが、怪異への関心は、突然変異のように90年代の日本に発生したという訳ではないとして、著者は「80年代ならば新々宗教ブーム、精神世界ブーム、ニューサイエンスブーム、夢枕獏や菊地秀行、荒俣宏が主導した伝奇バイオレンスブームなどに注目すべきだろうし、70年代ならば、雑誌『幻想と怪奇』が創刊され、小栗虫太郎や夢野久作、久生十蘭らが再評価された『異端文学』ブーム、予言や超能力、心霊写真やこっくりさんが流行したオカルトブームなどのトピックを特記することができる。さらに遡れば、戦後から60年代にかけては怪談映画ブーム、秘境ブーム、怪獣ブーム、妖怪ブームが存在していた。また戦前には、明治後期に端を発する怪談ブームとも呼ぶべき現象が文壇を席巻している。このように過去へ過去へと遡っていけば、そもそも江戸時代が怪談の時代、怪異の時代だったではないか。振り返れば日本の庶民は、はや500年にわたって怪異に脅え、怪異と戯れ、怪異を楽しんできたのだ」と指摘しています。

第1部「怪異の近代」の第1章「怪談の近代」では、明治後期に怪談に対する解釈枠が大きく動いたことが紹介されます。その一因は、西洋における科学的心霊研究が流入したことでした。従来の怪談をめぐる共通認識が揺らぎ、「妖怪学」の権威であった井上円了的な解釈格子がうまく機能しなくなりますが、それに代わる新たな解釈格子こそが心霊学であり、その代弁者として登場したのが、平井金三でした。神智学招聘と仏教復興で知られる彼は、日本の近代宗教史に重要な足跡を残した明治の英学者でした。

明治41(1908)年、平井金三は、日本のプロテスタント系新宗教の指導者であった松村介石とともに「心霊的現象研究会」を設立しました。この会は「幽霊研究会」などと呼ばれ、当時の新聞には「輓近物質的科学の進歩は実に驚くべく従て宇宙万般の事物は悉く物質科学によりて解釈し其解釈を下す能わざるものは荒誕無稽として一概に排斥致します、けれども世に不思議と称せらるる現象は古より今に至る迄往々人の実験する所で」「今や欧米の科学者は大いに此方面に心を傾注し心霊的現象研究会を開いて只管研究に余念なき有様です」などと書かれていました。

心霊的現象研究会の発足によって、欧米の科学的心霊研究を新たな規範として霊的世界の解明をめざす、新たな視座が公に示されたわけですが、この研究会には「帝大の博士」も参加しました。その中には、日本最初の心理学者である元良勇次郎、後に千里眼事件の主役の1人となる福来友吉がいました。著者は「明治40年前後における怪談の復権、怪談会の復活は、かつて機能していた円了フレームから、欧米の科学的心霊研究をバックボーンとする平井のフレームへと移行したことが大きく影響していると考えられよう」と述べます。

心霊的現象研究会発足の記事を契機として、日本の新聞メディアはSPR(英国心霊研究協会)を中心とする、海外の科学的心霊研究の動向を報じ始めます。この時期の新聞報道の中には、「幽霊と云うものは意識の作用によりて現るるものであって」「相愛して居るものの或るものが或る作用を起した場合又は怨恨措く能わざる一刹那に於て起る意識的作用が其対象の或者に感応したる場合に於て空間又は其の一人の心に出されるのが即ち幽霊である」(野波十畆「幽霊(二)」、明治42・9・5、九州日報)といった、幽霊の定義に関わる言及もありました。

同様の指摘が夏目漱石の「琴のそら音」にもありました。「遠い距離に於いてある人の脳の細胞と、他の人の細胞が感じて一種の化学的変化を起す」のが幽霊である、という一節ですが、著者は「これらの指摘は、物理的な実在としてその有無が問われてきた幽霊に対して、発想の転換を促すものだった。いわゆる幽霊=テレパシー説である。SPRの代表的な研究成果のひとつと評価されているポドモア、ガーニー、マイヤーズ『生者の幻像』(1886)が提示した仮説だが、この飯説は遠く日本でも、大きな影響を与えていた」と述べています。

この時期、幽霊現象を意識伝達=テレパシーとして解釈する見方が流行していましたが、著者は「こうした形での幽霊の復権は、科学を経由した新たな解釈格子のなかで、怪談が再構築されていくプロセスを提示していて興味深い」とした上で、「神秘的な現象に科学的、合理的な解釈を提供することで怪異を解消する、啓蒙主義的な流れのなかで出てきた仮説とも言え、その意味ではこの幽霊もまた、円了の『心怪』、すなわち『天地自然の道理に本づきて起れる妖怪」で「心理学の道理に照して研究すべきもの」に該当する』と述べます。

続けて、著者は幽霊について以下のように述べます。

「たしかに幽霊=テレパシー説に従えば、幽霊とは死に瀕した人間が近親者に送る思念であり、脳がそれを受信して幻影を脳内に映し出したに過ぎない。この幻影を、人は幽霊と認識してしまう。それは、外部から送られてきた思念を脳内で現実化したものであって、物理的な実在とは異なる。とはいえ、この幻像を幽霊ではないと安易に否定できるだろうか。体験者からすれば、それは明らかなる実在である。脳の外側の存在なのか、それとも内側の存在なのか。それは体験者からすれば、どうでもよい。問題は、それが体験者にとってリアルであるかどうか、である」

さらに、著者は「科学(心霊学)を経由したところで語られる怪談は、テレパシーといった概念の導入によって、新たなリアリティを獲得した。かつては神経のトラブルによる誤認とみなされた怪異が、同じ神経作用という文脈にありながら、精神の感応作用による脳内での『リアル』の構築といった説明によって、にわかに現実化されたのである。幽霊は、実体として存在しなくてもかまわない。脳内におけるバーチャルリアリティもまた、立派な実在なのだ」と述べます。

そして、「おわりに」で、著者は「明治末年の千里眼事件を経由することで、心霊学的な認識は擬似科学として排斥されていく。しかし怪談は、新たなリアリティのもとで再編された。脳という新たな怪異の場所を見いだすことで、語るべき怪異の次元は拡大した。さらに、催眠術ブームを契機として明治末年から本格化するフロイト精神分析の紹介は、心の奥底に潜む『無意識』への関心を呼び起こした。中央から地方へと拡大した異界への眼差しが、身体の、そして意識の内なる異界へと向けられることで、怪談が語るべき内容と、それに意味を提供する解釈枠は、格段に立体化していくのである」と述べるのでした。

第2章「心霊としての『幽霊』」では、「『霊』を科学する――催眠術から心霊学へ」として、著者は述べています。

「『心霊』が浮上する明治中期、その推進力のひとつとなったのは、当時の催眠術ブームである。それは『煩悶の時代』の影響とあいまって、科学的唯物論に対する唯心論、精神論の場を作り上げた。催眠術は容易に自己変革を果たすことができる特異な『術』として受容されたが、そのリアリティを支えた概念は『精神力』だった。精神は、肉体を凌駕する」

この「精神力」の証明として当時の催眠術書にしばしば取りあげられたのは、死の間際にある人間が遠隔地にいる血縁者、知人のもとに姿を現わしたという例でした。催眠術ブームにおける「精神力」の存在を科学の領域から下支えしたのが、欧米における心霊学の普及でした。心霊学は、霊に対する科学的なアプローチとして受容されたのです。著者は「精神力の根元には、霊的実在がある。その霊的実在について、科学的な証明を試みていた心霊学の実践によって、いわゆる『精神力』は『科学』のお墨付きを得たとみなされた」と述べます。

また、「『心霊』としての幽霊」として、心霊学が人間の死をめぐる根源的な問題へ切り込む可能性の総体として評価されていることを指摘し、「心霊現象に対して科学的なアプローチを試み、霊の実在を探る心霊学の実践は、『正当』科学では対処できない問題の解明に寄与できると考えられていた。しかし、明治末期の千里眼事件以降、日本において心霊学は『科学』としての権威を失う。以後、日本の科学アカデミズムは、心霊学に対して一定の距離を置くようになる」と述べています。とはいえ、心霊学は、大正期に入ると哲学、文学、民俗学など、多様な文化領域のなかで注目されていきます。著者は、「こうした動きのなかには、科学の側が心霊学の試みを導入し、幽霊に対する新たな解釈格子を提示する試みも散見される。古典的な幽霊像については否定しつつも、科学的立場から、部分的・限定的に幽霊の実在を認めると主張するものである」と述べています。

そして、当時の心霊学について、著者は「心霊学の成果を踏まえた一連の『幽霊』をめぐる言説は、怨霊としての『幽霊』を、人間の原寸大の姿、日常的な生の営みのなかに押し戻した。『幽霊』は、人間の脳のなかで生じる生理的活動の、外部への投影に過ぎない。また、このようなイメージを獲得することで、『幽霊』は科学的な言説圏の内部に回収することが可能になる。従来の重く淀んだイメージから解放された『幽霊』は、かくして科学機器によって測定可能な、または写真という形でその姿を画定することができる観察対象に変貌した。このような『幽霊』は、すでに霊魂信仰と結びついた実体性から切り離されている。現象としての幽霊。脱色された幽霊。『心霊』は『幽霊』をガス抜きし、科学の寸法に合致するところまで無色化するための場として機能したのである」と述べるのでした。

第3章「怪談を束ねる」では、明治後期の新聞連載記事を中心に考察されていますが、その冒頭を、「闘争の場としての『怪異』」として、著者は以下のように書きだしています。

「明治期に新たな言説の場として発展しつつあった新聞メディアは、明治30年代半ばになると積極的に怪談を取り上げはじめた。長らく幽霊や妖怪は前時代の迷信の象徴として排斥の対象とされてきたが、かといって怪異に関する話題が消え去った訳ではない。巷で語られるトピックとして、読者は怪異を扱った記事に関心を抱いていたようだ。おそらくそこには、上から押し付けられた『文明開化』に対する庶民の違和感も反映していただろう」

第6章「霊界からの声」は、音声メディアと怪異についての考察ですが、その冒頭を、「放送局と怪談」として、著者は以下のように書きだしています。

「放送局は怪談と親和性が高い。では、なぜ放送局に怪談が多いのか。その理由についても、さまざまに語られている。いわく、放送局は人々の欲望が凝縮した場であるから、霊が集まりやすい。またいわく、芸能人には霊的感受性の強い者が多いので、たびたび霊を見てしまうのだ……。そもそも電波と霊には何らかの関係があり、だからこそ放送局には霊が顕現しやすいといった説明もある。心霊現象が起きるさい、しばしば電気機器に異常が生じるのは、そのせいであるとされる」

戦前戦後の心霊シーンで活躍した作家の長田幹彦は、電波と心霊の関係について、「冷媒が過去の人霊と、波長といってはおかしいけれども、電波に同調させ」「うまいぐあいに調子が合うと、すっとそこへ過去の人霊が現れてくるのではないか」「テレビやラジオの作用が、人間の霊活動の一番原始的な形だと思っていただきたいのです」などと語っていますが、彼も参加していた座談会で、大本教の出身で、生長の家の創設者でもある谷口雅春も「神とは宇宙に満ちている生命の波動なんですね。電波といってもいいが……。その波動を姿に見るということは、その霊感者が一種の感受装置をもっておって、それによって翻訳をして、こういう形だというように見るわけですよ」と語っています。

この発言について、著者は「谷口は波動、電波そのものがすでに霊的存在であり、その波動を音声化、形象化する装置として霊媒を捉えている。また彼は、おそらくフレデリック・マイヤーズやウィリアム・ジェームズらの潜在意識説、ユングの集合的無意識説などを踏まえて、個人の意識の『波』の根本に『宇宙の心』を見てもいる。霊の顕現を、波動とそれを受信するラジオのイメージで捉える長田や谷口の発想の背景には、おそらく1920年代に顕在化する、音声メディアと心霊イメージの独自の接合プロセスが隠されている。そして、この不可解な接合の様態からは、近代が抱え込んだ「科学」のイメージに潜む奇妙な屈折のありようが明らかになるだろう」と述べています。

長田幹彦が霊を電波のイメージで解説するにあたって参考にしたのは、イギリスの物理学者でSPRのメンバーでもあったオリヴァー・ロッジが著書『空間のエーテル』などで展開したエーテル説でした。エーテルについて、著者は「エーテルとは、科学とオカルトの両極にまたがり、長きにわたって影響力を行使してきた仮想物質である」と説明します。エーテルについては、古代から盛んに議論されてきました。アリストテレスはエーテルを第五元素に認定し、地球は水に囲まれ、水は空気に囲まれ、空気はエーテルに囲まれていると考えました。ジョルダーノ・ブルーノは、神は無限の一者であり、宇宙はその展開であり、エーテルは天上界と地上界のあらゆる物質のなかに浸透していると主張しました。著者は、「空間の充塡物質とみなされたエーテルは、物理学では光学の領域で、オカルト(神秘主義)では霊魂との関連のなかで、議論の対象となった」と指摘しています。

また、著者はエーテルについて、こうも説明します。

「18世紀後半の科学界において、エーテルはもっとも重要な仮想物質のひとつだった。例えばニュートン(1642~1727)は、エーテルを空気よりさらに希薄で精妙かつ強い弾性を備えた媒質とし、光や磁気はこのエーテルによって伝播すると考えた。またオカルトの領域では、エーテルは肉体、精神とともに人間を構成する要素のひとつであり、肉体と霊魂とを繋ぐ透明な微粒子の集合体とされた。この微粒子は宇宙的、普遍的な流体の一部が固体化したもので、ある種のエネルギー、生命流体である。またその一方でエーテルは、身体活動を促進させる各種のエネルギーを体内に吸収する器官とも捉えられた。科学とオカルトという相反する領域において微妙にイメージを共有しつつ発展したエーテル概念は、20世紀初頭に至るまで、この全く異質なフィールドで重要な位置を占め続けた。そして、オリヴァー・ロッジこそ、このふたつの領域の『エーテル』が交差する場所で放たれた、最後の光芒だった」

SPRにとっても、霊界通信の可能性の模索は、メスメリズム(催眠術)研究、物理的心霊現象の探求、幽霊屋敷の解明などとともに、その設立以降、もっとも重要な研究テーマの1つでした。こうした中、刊行されたのがロッジの著書『レイモンド』(1917)でした。

同書の内容は、第一次世界大戦に従軍中の1915年に戦死したロッジの末子レイモンドが、霊媒を通じて霊界から現世に送ってきた通信の記録です。同書の翻訳が日本で刊行されると、水野葉舟は訳書の序に「この書が持っている精厳な良心と、事実の索合とは、私達にどれほど次の世界を明らかに覗きこませたことか! ここで私達はあの不可知のものとして絶望していた闇黒の中に、現世の知識の明るさがかすかに射しこんでゆくのを感じさせられるのである」と記し、高橋五郎は「冥界通信中の王である、鶏群の孤鶴である、群峯中の富嶽である」と絶賛しました。

『レイモンド』はわずか2ヶ月のうちに6版を重ね、3年間で4万部が刊行されましたが、著者はこう述べています。

「『レイモンド』は第一次世界大戦の犠牲者を悼む人々に大いなる慰めを与えた。キリスト教の権威が揺らいだ20世紀初頭の西欧社会において、霊の実在を強く訴えた同書は新たな福音と受け止められた。そして、心霊学のいう『霊界』を、科学的な『通信』技術の比喩で把握するという認識フレームは、まさにロッジの思想を体現した枠組みであるとともに、大戦によってクローズアップされた革新的な通信技術への注目が、本来の文脈とは異なる形で現われたものと言えよう」

著者は、「ラジオ・テレパシー・心霊」として、「エーテルを媒介にしたロッジの科学とオカルトにまたがる思想は、近代日本にもさまざまな影響を与えた。口ッジが無線電信研究の先駆者であり世界的権威であったこと、さらに心霊学における霊界通信の古典ともされる『レイモンド』の著者だったことが、放送システムと心霊イメージを結合させる大きな力となった。それはテレパシーへの関心ともあいまって、新たな音声メディアへの期待と連動した。しかもこのような動きは、西欧心霊学の研究成果と深く結びついている」と述べています。

著者によれば、そもそもロッジを含めた初期SPRのテレパシーに関する基本的な見解は、ウィリアム・クルックス(1832~1919)によって提示されているといいます。彼はタリウム元素の発見や陰極線の実験などで知られた、英国を代表する化学者、物理学者でした。クルックスは遠隔思考伝達作用を、エーテルとその振動という仮説から説明しようと試みましたが、その仮説は、フランク・ポドモアやフレデリック・マイヤーズらによって、人が死の前後に遠く離れた肉親などの前に姿を現わすという「幻像」の研究に結実したのでした。

『うしろの百太郎』(講談社)

『うしろの百太郎』(講談社)

第2部「オカルトの時代と怪異」の第7章「心霊を教育する」では、わたしも小学生時代に熱中した心霊マンガの名作『うしろの百太郎』(つのだじろう)が取り上げられます。同章の冒頭を、著者は「1973年、オカルトブームの発生」として、以下のように書きだしています。

「心霊をめぐる問題群は、ときには宗教のレベルで、またときには科学というイデオロギーの問題とリンクして、近代以降日本でもくりかえし焦点化されてきた。そして今なお、それは大きな課題として屹立しつづけている。近代になってこの問題群と対峙した知のひとつは、西欧近代の科学と宗教との葛藤から生まれた心霊学である。それは、心霊に対して科学が提示した、斬新な参照枠と考えられた。やがて明治末年には『新しき科学』として、心霊学は日本でも華々しく紹介されている。しかしじきに擬似科学と判定され『科学』の領域から遺棄された結果、心霊学は長きにわたってマニアックな知とみなされてきた」

しかしながら、こうした流れを一変させる事態が生じたとして、著者は「第一次オイル・ショック後、終末論的な気配が忍び寄り、新第宗教、予言、超能力、UFOなどに関心が集まるなか、心霊学にもとづいて心霊に関する知識を教授する場が、巨大なメディアのなかに現われたのだ。つのだじろう『うしろの百太郎』(73・12・2~76・1・4号、『週刊少年マガジン』。以下『百太郎』と略記する)(図18)、同『恐怖新聞』(73・9・3~75・8・18号、『週刊少年チャンピオン』)の登場である。この2作品は心霊の世界をリアルなタッチで描き、また霊界、幽界、守護霊、地縛霊、浮遊霊、ポルターガイストといった心霊用語について言及するなど、心霊学という知のフィールドを喧伝して、大きな反響を呼んだ」と述べています。

「右手にジャーナル、左手にマガジン」という、大学生の愛読週刊誌を示す流行語の登場は70年代初頭でした。そのマガジンで長期にわたり人気を博した「百太郎」の影響は無視できないとして、著者は以下のように述べています。

「『百太郎』は従来の怪奇マンガとは異なる、心霊学的な認識布置にもとづく新たなマンガジャンルの先駆となった」と評価します。また、「『百太郎』は、オカルトに対する解釈格子としての心霊学という新たなコンテクストの登場と、そうした動きに対する強烈な反発の様相をテクスト内に刻印することとなった。そこには近代以降パターン化されている心霊と科学、およびメディアとの相克が、位相を変えながら刻み込まれている」

『恐怖新聞』(秋田書店)

『恐怖新聞』(秋田書店)

第8章「オカルト・エンターテインメントの登場」では、『うしろの百太郎』と並ぶ、つのだじろうの名作『恐怖新聞』が取り上げられますが、著者は「同じ心霊系の物語といっても、両作品のスタンスは異なる。『うしろの百太郎』がほぼ心霊世界に特化された物語であるのに対して、『恐怖新聞』はオカルト全般をあつかうエンターテインメントを標榜している」と指摘しています。オカルト全般を扱うにあたって、『恐怖新聞』は「白の頁(霊の世界)」「赤の頁(怪奇の世界)」「青の頁(宇宙の世界)」「黒の頁(伝説の世界)」「紫の頁(悪魔の頁)」という5つのカテゴリーが用意されていました。もっとも、そこには大きな偏りがあり、白の頁が10話、赤の頁が11話であったのに対し、紫の頁はたったの1話でした。

その1話が一条真也の読書館『タロットの秘密』で紹介した「悪魔のカード」という物語でした。映画「エクソシスト」に酷似した悪魔祓いのエピソードとタロットカードの解説を兼ねた欲張りなストーリーだったことを記憶しています。

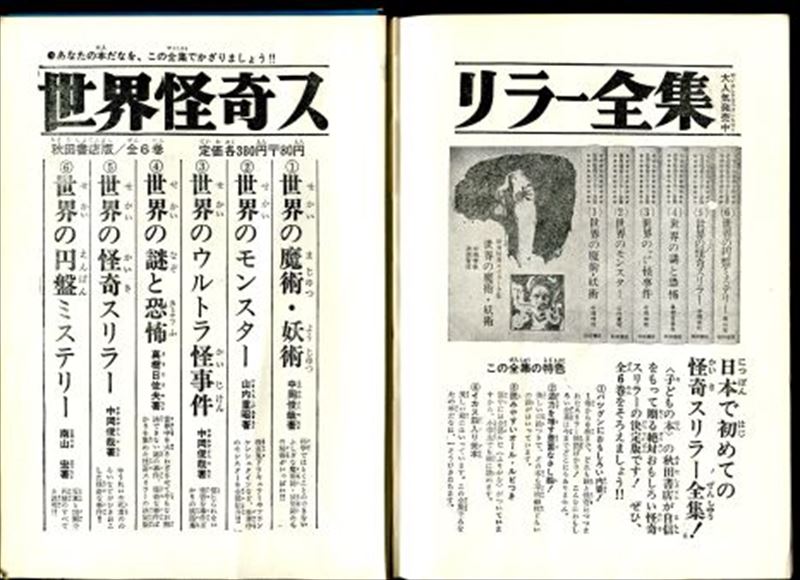

『世界怪奇スリラー全集』(秋田書店)

『世界怪奇スリラー全集』(秋田書店)

著者は、『恐怖新聞』の連載時に柱に掲載されていた書籍広告に注目します。『恐怖新聞』のページでもっとも頻繁に紹介されていたのは『世界怪奇スリラー全集』と『世界怪奇ミステリー全集』(ともに秋田書店)でした。著者は、「これらの全集は児童向けに編まれたもので、『怪奇』『スリラー』『ミステリー』といったキーワードが示すとおり、1960年代の怪奇幻想ブームを反映したものである。この時期のブームを牽引した庄司、中岡、南山、さらに黒沼健といった執筆者たちの何人かは、70年代のオカルトブームと怪奇幻想ブームの架橋を担うこととなる。『恐怖新聞』連載時の書籍広告からは、この後『怪奇』『スリラー』が消滅し、それに代わって『心霊』『オカルト』が勃興してくる、その過渡期の様相を垣間見ることができるだろう」

ちなみに、オカルト少年だったわたしは、ここに紹介されているすべての全集を購入し、そのすべてを読破しました。

第9章「オカルトの時代と『ゴーストハント』シリーズ」では、「超常現象の解釈枠」として、こう述べています。

「70年代オカルトブームのバックボーンのひとつを形成していたのが、科学的心霊研究としての超心理学である。それは怪しげなモロモロを科学的な研究対象に変える、魔法の杖の役割を果たした。例えば中岡俊哉は心霊写真について語るとき、心霊現象に対する科学的アプローチという点を強調し、心霊写真の価値について言及していた。しかし、それが成功したかどうかは微妙だ。明治末年以降の心霊学イメージ、擬似科学としての科学的心霊研究という側面を呼び起こし、超心理学もまたオカルトのひとつであるという認識を払拭し得なかった。超心理学に対する否定的な眼差しは、今も消えていない」

わが書斎の「地球ロマン」、「迷宮」、ついでに「夜想」!

わが書斎の「地球ロマン」、「迷宮」、ついでに「夜想」!

第10章「カリフォルニアから吹く風」では、オカルトから「精神世界」へ向かっていく80年代の風潮が描かれていますが、著者は「70年代後半からは、雑誌『地球ロマン』(絃映社)や『迷宮』(迷宮編集室)、または八幡書店がしばしば取り上げた偽史・霊学・霊術・催眠術への関心の惹起、または大陸書房、徳間書店が牽引した超古代史ブーム、80年代末期の古神道への注目といった、日本的オカルティズムの系脈が浮上しているものの、あくまでメインストリームを形成していたのは西欧的オカルティズムだったと言っていいだろう。その流れは90年代の初頭に至って、アメリカ西海岸を経由して日本にやってきた、精神世界ブームという形で顕在化する」と述べています。ちなみに、わたしは「地球ロマン」も「迷宮」もバックナンバーを全部持っていますし、そのすべてを熟読しました。八幡書店の高価な書籍も、大陸書房や徳間書店から刊行されたオカルト関連書もほとんど持っています。

作家・ジャーナリストの中島渉氏は1980年代を宗教バブルの時代、90年代をその残滓と世紀末化の加速の時代とし、80年代を席巻したムーブメントとして三つのN、すなわちニューサイエンス、ニューエイジ、ニューアカデミズムを挙げていますが、宗教学者の島薗進氏は「精神世界」と「ニューエイジ」を、新しい宗教文化の地域的に異なる現われと捉え、これらの動きを「救済宗教」でも「近代合理主義」でもない第三の道を目指すものとして、新霊性運動と命名しました。アメリカでは1977年頃から「精神世界」という語が用いられはじめ、日本では『別冊宝島16 精神世界マップ』(80・2、JICC出版局)あたりを契機にカテゴライズされたといいます。ちなみに、この本はわたしの大の愛読書で、何十回も読み返しました。

わがグリーフケア研究の師でもある島薗氏によれば、新霊性運動とは「個々人の『自己変容』や『霊性の覚醒』を目指すとともに、それが伝統的な文明やそれを支える宗教、あるいは近代科学と西洋文明を超える、新しい人類の意識段階を形成し、霊性を尊ぶ新しい人類の文明に貢献すると考える運動群である」といいます。その特徴として「固定的な教義や教団組織や権威的な指導体系、あるいは「救い」の概念といったものをもたず、個々人の自発的な探求や実践に任せる傾向が強い」こと、「信仰と科学を対立的にとらえることなく、科学的な認識と霊性の深化とが一致できると考え、比較的、学歴にめぐまれた層に支持者が多い」ことを、島薗氏は指摘しています。

また、「80年代の新宗教と日本の雑誌メディア」として、著者は「科学と宗教を結びつけ、世界観の変革を促すグローバルな視点を軸とした多様な動きは、1980年代を通して、雑誌メディアにさまざまな話題を提供していった」と指摘します。78年には「精神世界の本」ブックフェアが開催され、その後の展開を予告しました。79年にはオカルト専門誌「ムー」が創刊、80年には、後にテレビメディアを席巻する霊能力者、宜保愛子が朝日放送のワイドショー「プラスα」に出演して本格的なテレビデビューを飾っています。さらに著者は、「80年代を通してメディアを賑わせた新宗教系の事件、例えば『イエスの方舟』事件(80年)、『エホバの証人』輸血拒否事件(85年)、『真理の友教会』集団焼身自殺事件(86年)、世界基督教統一神霊協会による信者勧誘問題などは、日本の新宗教に対する特殊なイメージを確実に刻んでいった。こうしたなか、80年代後半になって、各種メディアはオカルトブームの復活を告げるのである」と述べています。

そして「おわりに」で、著者はこう総括するのでした。

「1980年代におけるニューサイエンスの流行は、科学の名の下にニューサイエンスが『精神世界』の理論的な基盤となることで、90年前後に台頭してくる精神世界ブームを支える土壌となった。さらに『精神世界』は、第三次宗教ブームで台頭した新々宗教のリスキーな部分に不安を感じていた若者層へ、新たな選択肢を示すことに成功した。宗教と科学を緩やかに内部に取り込み、個のレベルを突出させたこの思想運動は、90年前後の日本であったからこそ、形をなし得たと言えるだろう。90年前後のオカルトブームについて、井上章一は『物質文明の行き過ぎがオカルトを含めた精神文化を補償作用のように欲望する』『既存宗教が崩れて、なおかつ近代的な不安があるところに、オカルティズムとか超能力というのが噴き出しやすい』と述べていた。地球全体に視野を広げたグローバルな危機意識が現実のめのとして認識されていくなか、この危機を回避していく手段として『精神世界』は浮上してくる。このプロセスからは、さらに多くの問題を見いだすことができそうだ」

第11章「『学校の怪談』の近代と現代」は、刺激的な論考が揃った本書全体の中でも特に興味深い内容でした。同章の冒頭を、著者は「近代の『学校の怪談』」として、「明治5(1872)年、日本初の学校制度を定めた学制が発せられ、さらに明治12(1879)年の教育令の公布によって、新しい学校制度が動きはじめた。全国の市町村に設置された学校は、藩校とも寺子屋とも異なる、全く新しい子供たちの共有空間だった。やがて学校は歴史を重ね、独自の文化、独自の物語を紡いでいく。そうした物語のひとつが、怪談である。学校が発足して間もなく、早くも学校では不思議な話が囁かれていた」と書きだしています。

著者は、多くの「学校の怪談」の中でも、尋常1年生だけに見えるザシキワラシのエピソードに注目し、「ザシキワラシが尋常1年生だけに見えるという現象は、七五三といった習俗との結びつきを暗示しているように思える。七五三は幼児の成長期の重要な段階で氏神に参拝して、彼らの守護を祈るとともに、神からも地域社会からも社会的人格を承認される儀礼である。一方『七歳までは神のうち』いう言葉がある。かつては、多くの子供たちが幼いうちに亡くなっていた。子供たちは、この世に誕生してしばらくは向こう(あの世・他界)との繋がりが残っているため、しばしば向こうへ引き戻されてしまう。しかし7歳ぐらいになるとこちらの世界に馴染み、向こうの世界とは距離が生じる。尋常1年生は、かろうじて向こう側との接点が保たれている年代である。だからこそ彼らには、他界の存在であるザシキワラシが見える。しかし、こちらの世界に順応した上級生の年齢になると見えなくなる、という話なのだろうか」と述べています。これは目からウロコでした。卓見であると思います。

また、「学校と怪談の親和性」として、学校と怪談の親和性の高さについては、すでにいくつかの指摘があることが紹介されます。例えば、民俗学者の常光徹氏は「小学校に上がってくる子供たちにとって、そこは得体の知れない、手強い空間であるがゆえに想像力を刺激する場所であり、だからこそ未知なる空間の魅力を持つ」と述べています。また、小説家の岡崎弘明氏は「もともと子供たちは未知なるものへの恐怖と好奇心を強く持っており、それを実現させてくれる場所として学校を見ている」と述べます。そして著者は、「学校は、子供たちが想像力を膨らませて生み出した物語を保存し、それらを伝えていくうえで、きわめて有効な構造と機能を備えている。学校ほど光と闇、明と暗がはっきりしている空間は珍しい。昼間は子供たちの喧騒がうるさく感じるぐらいの祝祭的な空間だが、夜になると一転して静まりかえり、それが逆に恐怖感を刺激する。校舎内の教室の配置という点でも、明と暗の対照性は際立っている」と述べるのでした。この一文も目からウロコでした。

時間という点でも、学校は特異な場所であるとして、著書は「通学する子供の視点に立てば、彼らは毎年学年が上がっていくという意味で、直線的な時間のなかにいる。だが、学校側の視点に立てば、毎年ほぼ同じ行事を挙行しているに過ぎない。4月は入学式、そして夏休み、運動会や学芸会、そのうちに冬休みがきて、やがて卒業式。4月になるとまた入学式……実は学校は、同じふるまいを延々と繰り返している時空間なのかもしれない。子供たちは学校で、直線的な時間を経由しつつ卒業していく。しかし学校自体は、ずっと循環的な時間のなかで同じ行事を繰り返している。その意味では、学校の時間は閉じている。そのために、学校で起きた事件の記憶は保存されやすい」と述べています。これまた目からウロコの卓見です。

さらに、学校は地域の特異な記憶が回収される場所でもあるとして、著者は以下のように述べています。

「例えば『この学校は、昔墓地だった』という怪談は、一概にフィクションとも言えない。各自治体が学校を作るよう明治政府から命令されても、すぐに学校が設置できるような余剰の土地など、存在しなかったはずだ。子供たちが歩いて通える距離で、しかもまとまった使える土地となると、無縁墓地などの忌地しかない。したがって、明治時代に創立した古い学校ならば、もとが墓地だったとしても、何ら不思議ではないということになる。現代にあっても、まとまった学校用地の確保は、容易ではない」

そして学校は、地域の見捨てられた神仏が集う場所でもあったとして、著者は「学校の周りで道路の拡張工事や土地の区画整理が行われたさい、捨てるに捨てられない路上の地蔵や、その土地に古くから祀られていた祠が、学校に持ち込まれるケースがある。これらの地蔵や祠は、地域共同体が昔から維持してきた記憶、歴史の象徴、モニュメントである。地域社会の未来の担い手が集う学校に、このような『土地の記憶』が置かれることで、地域全体の心性が安定するとは考えられないか。そもそも怪談は、過去の歴史を次の世代へ伝えていくツールとして、非常に優れている。こうした怪談の特徴が最もよく生かされる場のひとつが、現代にあっては学校なのである」と述べるのでした。

最後に用務員についての考察にも唸らせられました。著者は、「実は用務員は、学校文化を考える上できわめて重要な職種である。ずっと学校にいて、学校の日常を下支えしてきた。しかも転任の多い教員とは異なり、ひとつの学校に長期間勤務する場合が多い。学校に積み重ねられてきた歴史的な情報についてもっとも精通していたのは、用務員だったのではないか。しかし、主に財政的な問題によって小中学校から用務員は姿を消し、代わりに警備会社の管理へと切り替わってしまった。用務員という存在について、どこかで考える必要がある気がしている」というのです。これは、まったく気づきませんでした。しつこいようですが、目からウロコです。本書はハードカバーで384ページの研究書ですが、あまりにも面白いので一晩で一気に読了しました。日本のオカルト史を研究する上で欠かせない名著であると思います。