- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.05.25

5月25日、ようやく北海道、埼玉、千葉、東京、神奈川の5都道県の緊急事態宣言が解除されました。もちろん、まだ油断はできませんが、一応は日本全国が緊急事態から脱しました。とにかく、今回の新型コロナウイルスの感染拡大は想定外の事件でした。わたしを含めて、あらゆる人々がすべての「予定」を奪われました。緊急事態宣言という珍しい経験もすることができました。個人としては読書や執筆に時間が割けるので外出自粛はまったく苦ではありませんでしたが、冠婚葬祭業の会社を経営する者としては苦労が絶えませんでした。もっとも、コロナとの付き合いはまだ終わってはいません。そんな中で、話題の書である『コロナの時代の僕ら』パオロ・ジョルダーノ著、飯田亮介訳(早川書房)を読みました。まさに「今、読むべき本」でした。

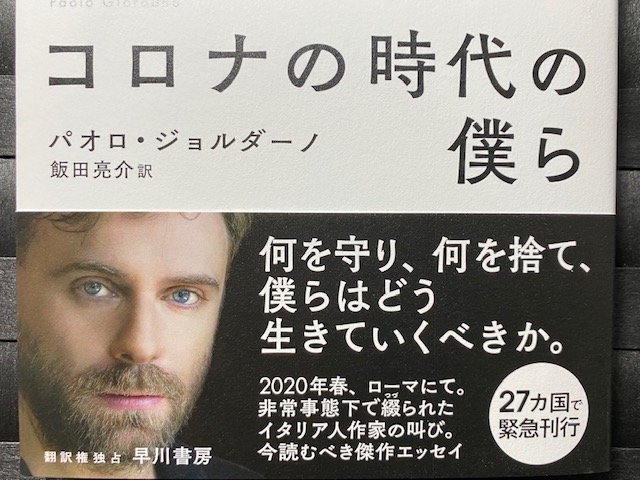

本書の帯

本書の帯

著者はイタリアの小説家です。1982年、トリノ生まれ。トリノ大学大学院博士課程修了。専攻は素粒子物理学。2008年、デビュー長篇となる『素数たちの孤独』は、人口6000万人のイタリアでは異例の200万部超のセールスを記録。同国最高峰のストレーガ賞、カンピエッロ文学賞新人賞など、数々の文学賞を受賞。本書のカバー表紙にはイタリアの街を描いた高石瑞希氏の装画が使われ、帯には著者の顔写真とともに、「何を守り、何を捨て、僕らはどう生きていくべきか。」「2020年春、ローマにて。非常事態下で綴られたイタリア人作家の叫び。今読むべき傑作エッセイ」「27カ国で緊急刊行」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、著者あとがき「コロナウイルスが過ぎたあとも、僕が忘れたくないこと」より「緊急事態に苦しみながらも僕らは――それだけでも、数字に証言、ツイートに法令、とてつもない恐怖で、十分に頭がいっぱいだが――今までとは違った思考をしてみるための空間を確保しなくてはいけない。30日前であったならば、そのあまりの素朴さに僕らも苦笑していたであろう、壮大な問いの数々を今、あえてするために。たとえばこんな問いだ。すべてが終わった時、本当に僕たちは以前とまったく同じ世界を再現したいのだろうか」という言葉が引用されています。また、「著者は印税収入の一部を医療研究および感染者の治療に従事する人々に寄付することを表明しています」と書かれています。

カバー前そでには、「感染症とは僕らのさまざまな関係を侵す病だ」として、「この災いに立ち向かうために、僕らは何をするべきだったのだろう。何をしてはいけなかったのだろう。そしてこれから、何をしたらよいのだろう。コロナの時代を生きる人々へイタリアを代表する小説家が贈る、痛切で、誠実なエッセイ集」と書かれています。

本書には、著者がイタリアの新聞「コリエーレ・デッラ・セーレ」紙に寄稿した27のエッセイが掲載されています。最初の「地に足をつけたままで」には以下のように書かれています。

「今回の危機では『イタリアで』という表現が色あせてしまう。もはやどんな国境も存在せず、州や町の区分も意味をなさない。今、僕たちが体験している現実の前では、どんなアイデンティティも文化を意味をなさない。今回の新型ウイルス流行は、この世界が今やどれほどグローバル化され、相互につながり、からみ合っているかを示すものさしなのだ」

また、著者は以下のようにも書いています。

「僕のこの先しばらくの予定は感染拡大抑止策のためにキャンセルされるか、こちらから延期してもらった。そして気づけば、予定外の空白の中にいた。多くの人々が同じような今を共有しているはずだ。僕たちは日常の中断されたひと時を過ごしている。それはいわばリズムの止まった時間だ。歌で時々あるが、ドラムの音が消え、音楽が膨らむような感じのする、あの間に似ている。学校は閉鎖され、空を行く飛行機はわずかで、博物館の廊下では見学者のまばらな足音が妙に大きく響き、どこに行ってもいつもより静かだ」

そして、「僕はこの空白の時間を使って文章を書くことにした。予兆を見守り、今回のすべてを考えるための理想的な方法を見つけるために。時に執筆作業は重りとなって、僕らが地に足を着けたままでいられるよう、助けてくれるものだ。でも別の動機もある。この感染症がこちらに対して、僕ら人類の何を明らかにしつつあるのか、それを絶対に見逃したくないのだ」と書くのでした。こうして感染症の拡大を受けて外出自粛する世界的作家による一連のエッセイは幕を開けるのでした。

「最善を望む」というエッセイでは、感染拡大の中での不安な心との付き合い方について、「感染症の流行に際しては、何を希望することが許され、何は許されないかを把握すべきだ。なぜなら、最善を望むことが必ずしも正しい希望の持ち方とは限らないからだ。不可能なこと、または実現性の低い未来を待ち望めば、ひとは度重なる失望を味わう羽目になる。希望的観測が問題なのは、この種の危機の場合、それがまやかしであるためというより、僕らをまっすぐ不安へと導いてしまうためなのだ」と述べています。

感染拡大の中で、わたしたちを囲む人間関係はどう変化していくのか。著者は、「手足口病」というタイトルのエッセイで、「新型ウイルスの流行は僕らの人間関係にすでにダメージを与えており、多くの孤独をもたらしている。集中治療室に収容され、一枚のガラス越しに他者と会話をする患者の孤独もそうだが、もっと一般的に広まっている別の孤独もある。たとえばマスクの下で固く閉ざされた口の孤独、猜疑に満ちた視線の孤独、ずっと家にいなければならない孤独がそうだ。感染症の流行時、僕らは自由でありながらも、誰もが自宅軟禁の刑に処された受刑者なのだ」と述べています。

21世紀は、インターネットやスマホをはじめ、さまざまなテクノロジーが花開きました。人類史における科学的進歩はめざましいと思うのですが、「専門家」というタイトルのエッセイで、著者は「今回の流行で僕たちは科学に失望した。確かな答えがほしかったのに、雑多な意見しか見つからなかったからだ。ただ僕らは忘れているが、実は科学とは昔からそういうものだ。いやむしろ、科学とはそれ以外のかたちではありえないもので、疑問は科学にとって真理にまして聖なるものなのだ。今の僕たちはそうしたことには関心が持てない。専門家同士が口角泡を飛ばす姿を、僕らは両親の喧嘩を眺める子どもたちのように下から仰ぎ見る。それから自分たちも喧嘩を始める」と述べています。

「日々を数える」では、「今度の危機は多くの部分で時間と関連している。僕たちが時間を整理し、歪め、また時間のために四苦八苦する有り様と関連している」と述べ、さらに「日常が不意に、僕たちの所有する財産のうちでもっとも神聖なものと化したわけだが、これまで僕らはそこまで日常を大切にしてこなかったし、冷静に考えてみれば、そのなんたるかもよく知らない。とにかくみんなが取り返したいと思っているものであることは確かだ」とも述べています。

その直後に、著者は「しかし日常は一時中止され、いつまでこの状態が続くのかは誰にもわからない。今は非日常の時間だ。この時間の中で生きることを僕らは学ぶべきであり、死への恐怖以外にも、この時間を受け入れるための理由をもっと見つけるべきだ。ウイルスに知性がないというのは本当かもしれないが、すぐに変異し、状況に適応できるという一点では人間に勝っている。そこはウイルスに学んだほうがよさそうだ」と述べるのでした。

著者あとがき「コロナウイルスが過ぎたあとも、僕が忘れたくないこと」は、まことに心を打つ文章です。感染症の始まりから現在までを思い起こして、著者はまず、「振り返ってみれば、あっという間に接近されたような気がする。『六次のへだたり』理論が本当かどうか、僕は知らない。知りあいのつてをたどっていくと、驚くほどわずかな人数を介しただけで世界の誰とでもつながってしまうという、あの話だ。でも今度のウイルスは、まるで網の目をたどる昆虫のように、そんなひとの縁の連鎖によじ登り、僕たちのもとにたどり着いた。中国にいたはずの感染症が次はイタリアに来て、僕らの町に来て、やがて誰か著名人に陽性反応が出て、僕らの友だちのひとりが感染して、僕らの住んでいるアパートの住民が入院した。その間、わずか30日。そうしたステップのひとつひとつを目撃するたび――確率的には妥当で、ごく当たり前なはずの出来事なのに――僕らは目をみはった。信じられなかったのだ。『まさかの事態』の領域で動き回ることこそ、始めから今度のウイルスの強みだった」

わたしは、これほど「まさかの事態」が生き生きと描かれた文章を他に知りません。ちょっと村上春樹氏の文体に近いのような気もしますが、さすがはイタリアの歴史に残る作家だけのことはあります。

著者は、「戦争」という言葉の濫用について書いているうちに、マルグリット・デュラスの言葉をひとつ思い出したそうです。逆説的なその言葉は「平和の様相はすでに現れてきている。到来するのは闇夜のようでもあり、また忘却の始まりでもある」(『苦悩』田中倫郎訳 河出書房新社)というものです。この言葉を受けて、著者は「戦争が終わると、誰もが一切を急いで忘れようとするが、病気にも似たようなことが起きる。苦しみは僕たちを普段であればぼやけて見えない真実に触れさせ、物事の優先順位を見直させ、現在という時間が本来の大きさを取り戻した、そんな印象さえ与えるのに、病気が治ったとたん、そうした天啓はたちまち煙と化してしまうものだ。僕たちは今、地球規模の病気にかかっている最中であり、パンデミックが僕らの文明をレントゲンにかけているところだ。数々の真実が浮かび上がりつつあるが、そのいずれも流行の終焉とともに消えてなくなることだろう。もしも、僕らが今すぐそれを記憶に留めぬ限りは」と書いています。

そして、著者は以下の感動的な文章を綴るのでした。

「僕は忘れたくない。今回のパンデミックのそもそもの原因が秘密の軍事実験などではなく、自然と環境に対する人間の危うい接し方、森林破壊、僕らの軽率な消費行動にこそあることを。

僕は忘れたくない。パンデミックがやってきた時、僕らの大半は技術的に準備不足で、科学に疎かったことを。

僕は忘れたくない。家族をひとつにまとめる役目において自分が英雄的でもなければ、常にどっしりと構えていることもできず、先見の明もなかったことを。必要に迫られても、誰かを元気にするどころか、自分すらろくに励ませなかったことを」

わたしは、この文章を読んで、大変感動しました。

そして、自分なりに、今回のパンデミックを振り返りました。

わたしは忘れたくありません。今回のパンデミックで卒業式や入学式という、人生で唯一のセレモニーを経験できなかった生徒や学生たちが大きな悲嘆と不安を抱えたことを。

わたしは忘れたくありません。今回のパンデミックで多くの新入社員たちが入社式を行えなかったことを。そして、わが社では全員マスク姿で辞令交付式のみを行ったことを。

わたしは忘れたくありません。緊急事態宣言の中、決死の覚悟で東京や神戸や金沢に出張したことを。沖縄の海洋葬には行けなかったことを。いつもの飛行機や新幹線は信じられないくらいに人がいなかったことを。

わたしは忘れたくありません。日本中でマスクが不足し、訪れたドラッグストアで1人の老婦人から「あなたはマスクをしていますね。そのマスクはどこで買えるのですか?どこにもマスクが売っていなくて困っているのです」と話しかけられたことを。

わたしは忘れたくありません。一世一代の結婚式をどうしても延期しなければならなかった新郎新婦の落胆した表情を。

わたしは忘れたくありません。新型コロナウイルスによる肺炎で亡くなった方々の通夜も告別式も行えなかったことを。故人の最期のに面会もできず、遺体にも会えなかった遺族の方々の絶望の涙を。

わたしは忘れたくありません。外出自粛が続く毎日の中で、これまでの人生で最も家族との時間が持てたことを。

わたしは忘れたくありません。緊急事態宣言の最中に、何度も社員や友人に希望のメッセージをLINEで送信したことを。

そして、わたしは忘れたくありません。感染拡大が続く中で、人類の未来についての希望を祈りとともに記した100冊目の著書を書いたことを。

本書の最後には、著者の「家にいよう。そうすることが必要な限り、ずっと、家にいよう。患者を助けよう。死者を悼み、弔おう。でも、今のうちから、あとのことを想像しておこう。『まさかの事態』に、もう二度と、不意を突かれないために」と書かれています。これを読んで、わたしはアンデルセンの童話「マッチ売りの少女」を連想しました。この短い物語には2つのメッセージが込められています。1つは、「マッチはいかがですか?マッチを買ってください!」と、幼い少女が必死で懇願していたとき、通りかかった大人はマッチを買ってあげなければならなかったということです。少女の「マッチを買ってください」とは「わたしの命を助けてください」という意味だったのです。これがアンデルセンの第1のメッセージでしょう。

そして、アンデルセンの第2のメッセージは、少女の亡骸を弔ってあげなければならないということ。行き倒れの遺体を見て見ぬふりをして通りすぎることは人として許されません。死者を弔うことは人として当然です。このように、「生者の命を助けること」「死者を弔うこと」の2つこそ、国や民族や宗教を超えた人類普遍の「人の道」なのです。本書『コロナの時代の僕ら』を読んで、改めて、この2つの道の普遍性と必要性を心に刻み、現在もなお防護服の不足する中、この2つの道を守るために日夜奮闘している医療従事者と葬儀従事者のみなさんに心からの敬意の念を抱きました。