- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.06.17

『脳に棲む魔物』スザンナ・キャラハン著、澁谷正子訳(KADOKAWA)を紹介します。原因不明の病と闘った1人の女性と生きる希望をつないだ家族の感動の実話で、NYタイムズ第1位の衝撃の医療ノンフィクションです。これまで多くのエクソシズム(悪魔祓い)に関する本を紹介してきましたが、最後に本書を紹介したいと思います。というのも、これまでの本は「悪魔憑き」の正体を「解離性同一性障害」に求める説を可能性として提示していましたが、本書では「抗NMDA受容体脳炎」の可能性を訴えているのです。つまり、悪魔憑きは「心の病」ではなく、「脳の病」であるというわけです。

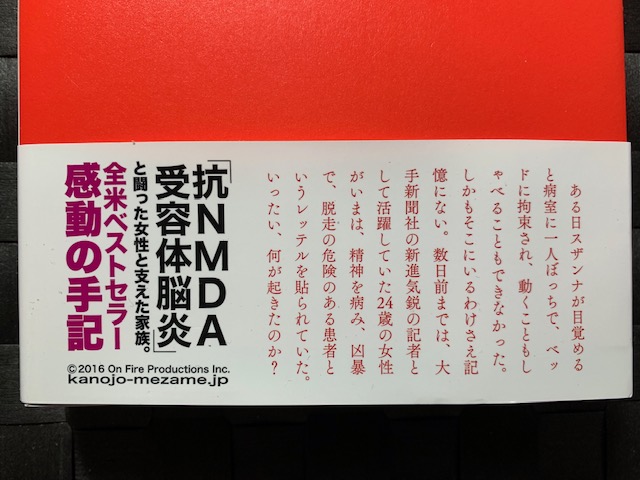

本書の帯

本書の帯

著者は、アメリカの女性ジャーナリスト。ニューヨーク・ポスト紙記者。高校3年でニューヨーク・ポスト紙のインターンシップで働き、ワシントン大学卒業後、同紙に入社、雑用係を経て、報道記者に。スキャンダルから犯罪まで幅広い分野をカバーして記事を書きました。ところが、2009年、24歳のときに原因不明の神経疾患にかかります。復帰後その闘病記「記憶から抜けおちた謎と錯乱の1カ月」を書いて話題となり、シルリアン優秀賞を受賞しました。現在は、ニュージャージーに在住、ポスト紙で主に書籍関連の記事を担当しています。本書は、「彼女が目覚めるその日まで」のタイトルで映画化され、クロエ・グレース・モレッツが著者の役を演じました。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「ある日スザンナが目覚めると病室に1人ぼっちで、ベッドに拘束され、動くこともしゃべることもできなかった。しかもそこにいるわけさえ記憶にない。数日前までは、大手新聞社の新進気鋭の記者として活躍していた24歳の女性が、いまは、精神を病み、凶暴で、脱走の危険のある患者というレッテルを貼られていた。いったい、何が起きたのか?」「『抗NMDA受容体脳炎』と闘った女性と支えた家族。全米ベストセラー感動の手記」と書かれています。

さらに、カバー前そでには、以下の内容紹介があります。

「マンハッタンでひとり暮らしをする24歳の新聞記者スザンナが心身に変調を来したのは、ある朝突然のことだった。最初は虫に噛まれたものと高をくくっていたところ、徐々に左腕がしびれ、それが左半身にひろがっていった。同時に、仕事への意欲を失い、部屋の片付けさえできなくなる。幻視や幻聴を体験したすえ、口から泡を吹き、全身を痙攣させる激しい発作を起こすまでになる。医師の見立ては精神障害ないしは神経疾患。処方薬はまったく効果がなく、検査でも原因を突き止められない。症状は悪化の一途をたどり、医師たちが匙を投げかけたとき、チームに加わった新顔の医師が精神疾患の疑いを否定し、最新の医療研究が明らかにした病因を提示して…人格を奪われ、正気と狂気の境界線を行き来した日々を、患者本人が聞き取り調査や医療記録、家族の日誌などから生き生きと再現して全米に衝撃を与えた医療ノンフィクション」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

「著者まえがき」

序章

PART1 クレイジー

PART2 時計

PART3 失われた時を求めて

「謝辞」

「訳者あとがき」

本書の扉には「診断のつかない人たちに捧げる」と書かれ、「著者まえがき」では、「忘却の実在は証明されていない。私たちにわかっているのはこれだけだ。あることを思いだしたいとき、それが頭に浮かぶことはない」という哲学者フリードリッヒ・ニーチェの言葉を紹介し、著者は「病気の性質、さらに病気が脳に及ぼした影響により、このストーリーのもととなる数カ月間に実際に起きた出来事でわたしが覚えているのは、ほんの断片的なこと――そして束の間だが鮮烈な幻覚――しかない。闘病中のほとんどが空白、もしくはおぼろげで当てにならないままだ」と述べます。

続けて、著者は「当時の記憶を蘇らせるのは物理的に不可能だ。だからこの本を書くことは、失くしたものを把握する行為でもあった。ジャーナリストとして鍛えてきたスキルを発揮し、手に入る証拠を活用した。ドクターやナースたち、友人や家族らに何百回となく話を聞き、何千ページにも及ぶ医療記録に目を通した。さらに父が離婚した母と意志の疎通をはかるために当時書いていた日誌、入院中に病院のカメラで撮影されたビデオの抜粋。また覚えていること、調べたこと、感じたことについての際限のないメモ。こうしたものの力を借り、この曖昧な過去を再現した。一部の名称と、それとわかるような特徴は変えてあるが、そのことをのぞけば本書はルポルタージュと回顧録を組み合わせた完全なノンフィクションである」と述べています。

本書の白眉は、なんといっても、PART3「失われた時を求めて」の47「エクソシスト」です。著者が患った「抗NMDA受容体脳炎」の症状は、限りなく「悪魔憑き」に近いものでした。著者は、「現在の研究では、この病気と診断された患者のうち子どもは約40パーセント(この割合は増えている)で、大人とは違う症状を示す。癇癪発作、無言症、性行動過剰、暴力などだ。ある母親によると、娘が幼いきょうだいを窒息させようとしたという。また別の親は、いつもは愛らしい娘が低くうなるような声を発したと報告した。さらに、幼児の語彙では伝えられない内側の混乱を伝えるために、自分の目をひっかいたという女児の例もある。子どもの患者は自閉症と誤診される場合が多いが、患者の生きている場所と時代によっては超自然、悪魔じみているとさえ言われるかもしれない」と述べています。

続けて、著者は悪魔について述べます。

「悪魔。専門家でない者の目には、抗NMDA受容体自己免疫性脳炎の症状も、確かに敵意があるように映るかもしれない。病気の息子や娘が突如として狂気に駆られ、凶暴になってしまう。身の毛のよだつような悪夢から抜けでた未知の生き物のように。想像してみてほしい。若い娘が全身を痙攣させながらベッドから空中に浮かんだ数日後――そして妙な男の声で話したあと――体を弓なりにして階段をカニ歩きしたり、蛇のようにシューシュー声を立てたり、血を噴きだしたりするところを。この血も凍るようなシーンはもちろん、大ヒット映画『エクソシスト』のディレクターズカット版の中のもので、脚色されているものの、抗NMDA受容体自己免疫性脳炎に罹った子どもたちは似たような行動を取ることが多い。決して誇張して言っているわけではない(たとえばスティーヴンは『エクソシスト』をもう見ることができないでいる。わたしが病院で体験した奇妙な〝パニック発作″や、ソファベッドでテレビを見ているときに起きた最初のてんかん発作を思い出すからだ)」

また、著者は「多くの親が、自分の子が不明瞭な外国語あるいは異常な訛りで話しだしたと報告している。フィクションである『エクソシスト』の中で、リーガンが悪魔祓いに来た神父に流暢なラテン語で話しだしたときのように。同様に、このタイプの脳炎に罹った者は反響語として知られる症状を示し、他人の言ったことを繰りかえし言う特徴がある。そのことで、急に〝わけのわからないことを言える″ようになった説明がつくだろう。もっとも実際にこの病気に罹った者は、概して、理屈に合わないことをぶつぶつと言うものだが」と述べています。

そして、著者は以下のように述べるのでした。

「これまでの歴史で、〝悪魔祓い″をされ、回復しないまま死なせられた子どもたちはどれくらいいるのだろう?最近では何人の人が精神病棟や養護施設に入れられているのだろう――比較的簡単な治療法であるステロイドや血漿交換、IVIg治療を拒んで? そして最悪な場合は、もっと激しい免疫治療や化学療法を拒んで?ナジャー医師の見積もりによると、2009年にわたしが治療を受けていた時期に、同じ病気に罹っていた人の90パーセントが診断未確定だったという。この病気が知られるようになるにつれ、その数字もおそらく減っているだろうが、それでも治療可能ななんらかの病気を患っていながら、適切な処置を受けていない人々がいるのだ。わたしは自分がそうした瀬戸際の一歩手前まで行ったことを、忘れることはできない」

1976年、ドイツのアンネリーゼ・ミシェルという少女が、悪魔祓いの末、命を落とし、両親と2人の神父が懲役6ヵ月の有罪判決を受けました。彼女は、しばしばてんかんに似た症状を呈し、大学生になると「壁に悪魔の顔が見える」などと訴えました。さらには、虫を食べ、獣のような声で喚き散らし、十字架や聖画を粉々にするといった行為も目立ちました。5年間、アンネリーゼは精神科医から処方された薬を飲み続けましたが、これも効きませんでした。本人も自分には「ルシファー、ベリアル、ユダ、暴君ネロ、ヒットラー」などが憑依していると信じていたといいます。

1975年秋、ようやく両親の願いが教会に聞き入れられ、神父によるエクソシズムが週に3度、約10ヵ月続けられました。しかし、その甲斐もなく、彼女は23歳の若さで死亡。肺炎も煩い、すっかり人相も変わった彼女の死亡時の体重はわずか31キロでした。この事件以後、ドイツでは、エクソシズムは一切、行われなくなり、「エミリー・ローズ」(2005年)というアメリカ映画にもなりました。もし、アンネリーゼ・ミシェルの病気が抗NMDA受容体自己免疫性脳炎だったとしたら? そして、彼女以外の〝悪魔祓い″をされ、回復しないまま死なせられた子どもたちも同じ病気だったとしたら? これは、あくまでも1つの仮説であり確証はありませんが、ゾッとする話です。スザンナ・キャラハンには、これからも「悪魔憑きの正体」について追及してほしいものです。