- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1908 芸術・芸能・映画 『町山智浩のシネマトーク 怖い映画』 町山智浩著(スモール出版)

2020.06.30

『町山智浩のシネマトーク 怖い映画』町山智浩著(スモール出版)を読みました。著者は映画評論家。ジャーナリスト。1962年、東京都生まれ。早稲田大学法学部卒業。「宝島」「別冊宝島」などの編集を経て、1995年に雑誌「映画秘宝」(洋泉社)創刊。アメリカ・カリフォルニア州バークレー在住。一条真也の読書館『「最前線の映画」を読む』、『映画には「動機」がある』に続き、3冊連続で著者の本を紹介するわけですが、わたしは映画評論家としての著者のファンであり、その映画の観方にはいつも刺激を受けています。また、わたしの一番好きな映画ジャンルは「ホラー」です。なので、著者が「怖い映画」について語る本と聞けば、これはもうたまりません! ふつう、この手の映画本に紹介している映画は未見のものも多いのですが、本書に限っては取り上げられている映画はすべて観た作品ばかりでした。

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には、恐怖に震える著者のイラストが描かれ、帯には「なぜ、人は『怖い映画』に惹かれるのか?」「町山智浩が恐怖の仕組みを解き明かす!」「ナイト・オブ・ザ・リビングデッド」「カリガリ博士」「アメリカン・サイコ」「へレディタリー/継承」「運命から逃れることはできるのか」「ポゼッション」「世界を滅ぼすほどの悲痛な叫び」「テナント/恐怖を借りた男」「血を吸うカメラ」「たたり」「狩人の夜」と書かれています。

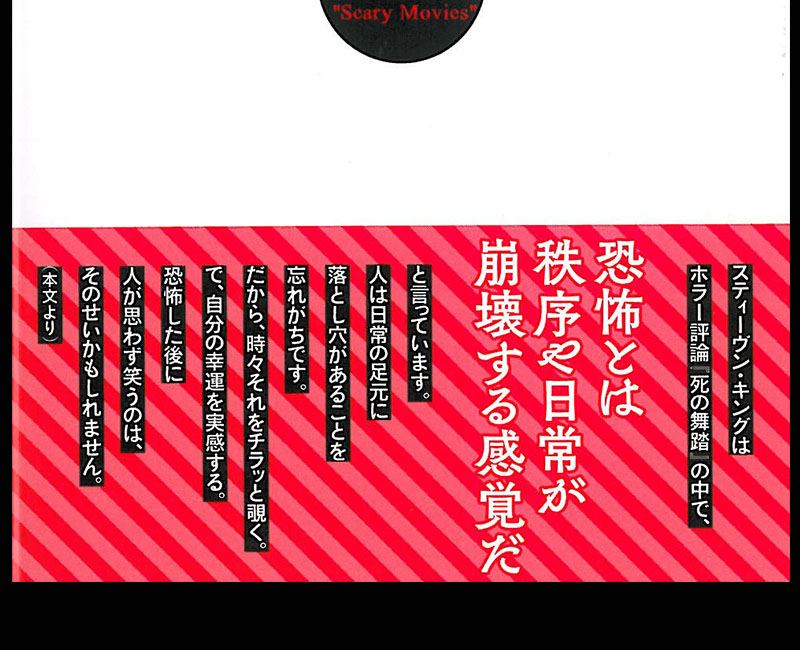

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、「スティーヴン・キングはホラー評論『死の舞踏』の中で、『恐怖とは秩序や日常や崩壊する感覚だ』と言っています。人は日常の足元に落とし穴があることを忘れがちです。だから、時々それをチラッと覗く。で、自分の幸運を実感する。恐怖した後に人が思わず笑うのは、そのせいかもしれません。(本文より)」と書かれています。

本書の「目次」は、以下の通りです。

「はじめに」

ゾンビを通して暴かれるアメリカのダークサイド

『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』

正気とは何か、狂気とは何か

『カリガリ博士』

出口も善悪もない、永遠の荒野

『アメリカン・サイコ』

運命から逃れることはできるのか

『へレディタリー/継承』

世界を滅ぼすほどの悲痛な叫び

『ポゼッション』

隠されたホロコースト

『テナント/恐怖を借りた男』

メディアに支配される人間

『血を吸うカメラ』

幽霊屋敷ホラーの古典は「何も見せずに」怖がらせる

『たたり』

人が人を裁くということ

『狩人の夜』

「おわりに」

「はじめに」の冒頭を、新型コロナウイルス感染拡大の現況に合わせて、著者は以下のように書きだしています。

「街は恐怖に包まれています。

人々は見えない悪魔を恐れ、家を出ることもできません。隣に住む親切な主婦の中にも、それが潜んでいるかもしれません。いや、すでに自分の中に入っているかも。テレビを観れば、毎日、死者の数が増え、防護服を着た人々が死体を運んでいます。大統領は緊急事態を叫んでいます。『これから何十万もの人が死ぬだろう』と」

また、著者は「自分が住むカリフォルニア州では自宅待機がもう3週間も続いています。こんな経験は生まれて初めてです。でも、妙に落ち着いている自分もいます。どうも初めてに思えないから。何度も観てきたから。映画で。スティーヴン・キングの小説『ザ・スランド』や『ミスト』で。ジョージ・A・ロメロの『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』(1968年)や『ザ・クレイジーズ/細菌兵器の恐怖』(1973年)で。トイレットペーパーを求めて店に群がる人々を見た時は、『ゾンビ』(1978年)でショッピングモールに群がるゾンビを思い出しました」と述べています。

子どもの頃から怖い映画が大好きだったという著者は、「なぜ、怖い映画が大好きなのか? 人はなぜ、お金を払ってまで怖い映画を観るのか?」と自問し、「死、殺人鬼、亡霊……どれも本当に怖いからこそ、映画館という安全な場所でそれを疑似体験しようとするのかもしれません。薄めた病原菌を注射して免疫を作るように」と答えます。そして、「こけおどしでない怖い映画は、人々の潜在的な恐怖心を突いています。だから、どんな感動的な映画よりも人間の心を深く鋭く描いているんです」と述べるのでした。

「ゾンビを通して暴かれるアメリカのダークサイド『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』」では、1965年8月、ロサンジェルス、黒人が多く住むワッツ地区で、警察官による黒人への不当な逮捕に怒って住民が暴れ、警官は銃撃で応戦し、死者34人、負傷者1000人を超える惨劇になったことが紹介され、さらに著者は「1967年にはデトロイトで暴動が発生します。原因はやはり警官による黒人に対する不当な逮捕と暴力でした。この時も軍隊が出動して大量の死傷者が出ています。ベトナム戦争と人種暴動の共通点は、普通の人々が突如、ゲリラや暴徒と化して襲いかかってくることですが、そうした殺伐とした世相の中で1968年に封切られたのが『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』なんです」と述べています。この状況、なんだか現代のアメリカそのものではありませんか!

『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』が公開された1968年というのは、ハリウッドのセックスや暴力描写の自主規制コードが撤廃された年でした。それまではダメだった残酷な描写も可能になり、監督のジョージ・A・ロメロは次の『ゾンビ』で、すべての残酷描写を露骨に見せています。即物的なホラーの時代の時代に入ったのです。『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』のヒロインのカレンはゾンビ化します。顔を白く塗って目の周りを黒くメイクし、金髪で片目を隠してワンピースを着るのですが、これは明らかにロマン・ポランスキー監督がイギリスで撮った映画『反撥』(1965年)のカトリーヌ・ドヌーヴを真似していると、著者は指摘します。メイクや衣装だけでなく、撮り方まで同じだというのです。

『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』には、黒人暴動の他にも、アメリカ人をぞっとさせる現実やイメージが90分に圧縮されており、いわば「悪夢のコレクション」と呼ぶことができます。著者は、「当時のハリウッドが絶対に見せようとしないアメリカの暗黒面を映した鏡だったんです。だから、鏡を突きつけられたアメリカ人は本当に嫌な気持ちになったんですね。『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』はその後、ニューヨーク近代美術館(MoMA)に保存されました。その理由は、この映画を観ると1968年のアメリカがどういう状況だったかがダイジェストでわかるからです」と述べています。ロメロはこの後も、ゾンビ映画2作目の『ゾンビ』、3作目の『死霊の餌食』(1985年)、4作目の『ランド・オブ・ザ・デッド』(2005年)などを通して、それぞれの時代を映していきました。

著者の本を読む大きな楽しみは、「この映画はあの映画の影響を受けている」といった影響関係の指摘がありますが、本書でもそれが随所に見られます。「正気とは何か、狂気とは何か『カリガリ博士』」では、ホラー映画の原点ともいうべき1920年のドイツ映画が取り上げられます。とにかく原点なので、『カリガリ博士』は、さまざまな映画に影響を与えています。たとえば、同作品に登場する夢遊病の殺人鬼「眠り男チェザーレ」はジョニー・デップが『シザーハンズ』(1990年)で演じたエドワードの原型ですし、カリガリ博士がカーニバルでチェザーレを紹介するシーンは、ブライアン・デ・パルマ監督の『ファントム・オブ・パラダイス』(1974年)で悪魔に魂を売ったレコード会社の総帥スワンが新人歌手ビーフを紹介する場面の原型です。

チェザーレが美女ジェーンの寝室に忍び込んで彼女をさらう場面は、最初の吸血鬼映画『吸血鬼ノスフェラトゥ』(1922年)をはじめとした一連の吸血鬼映画に大きな影響を与えましたし、チェザーレがジェーンを抱いて立っているポーズは『大アマゾンの半魚人』(1954年)で半魚人が美女を抱きかかえて立っているシーンに受け継がれました。他にも、ヒッチコックの『下宿人』(1927年)、キャロル・リードの『第三の男』(1949年)、『大アマゾンの半魚人』(1954年)、『ロボコップ』(1987年)、『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』(1993年)、『複製された男』(2013年)などに影響を与えています。

『カリガリ博士』の物語は現実なのか妄想なのかわからない構造になっていますが、著者は「現実に対する不安」として、「『カリガリ博士』のように、現実だと思って観ていると実は主人公の妄想だった、ないし妄想だったかもしれない、という映画は山ほどありますね。たとえばスタンリー・キューブリックの『アイズ・ワイド・シャット』(1999年)や、メアリー・ハロンの『アメリカン・サイコ』(2000年)、デヴィッド・リンチの『イレイザーヘッド』(1977年)、『ロスト・ハイウェイ』(1997年)、『マルホランド・ドライブ』(2001年)、『インランド・エンパイア』(2006年)、デヴィッド・クローネンバーグの『スパイダー/少年は蜘蛛にキスをする』(2001年)とかもありましたね。あとマイケル・ケイトン=ジョーンズの『氷の微笑2』(2006年)、アレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥの『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』(2014年)もそうでした。ザック・スナイダ―の『エンジェル ウォーズ』(2011年)という映画はまさに精神科病院が舞台で、『カリガリ博士』の直接的な影響で作られた映画でした」と述べています。

『カリガリ博士』という映画は、すべては主人公の夢でしたという「夢オチ」の元祖のように言われることもあります。『オズの魔法使』(1939年)などがまさに「夢オチ」映画の代表ですが、著者は「『カリガリ博士』の夢オチは決して『夢でした、チャンチャン』じゃなくて『どこまでが夢で、どこまで現実かわからない』っていう、永遠のグルグル世界に観客を引きずり込む恐怖として成立しているんですね。現在もこの映画の影響下にある作品がたくさんあります。作っている側も気がつかないまま影響されている映画っていうのはずっと作られていますね。ホラー映画の『キャット・ピープル』(1942年)なんかももちろんそうですし、フィルム・ノワールから作られた『ブレードランナー』(1982年)はSF映画ですが、あれはライティングのやり方でフィルム・ノワールを真似しています。その原点にはやはり『カリガリ博士』があるんですね。あと、ハリウッドのユニバーサル映画『フランケンシュタイン』(1931年)であるとか『魔人ドラキュラ』(1931年)といったホラー映画。あれも実は、ドイツの表現主義をやっていたスタッフがアメリカに来て撮っていたりするんですね」と述べています。そのドイツ表現主義を代表する映画こそが『カリガリ博士』。一体どこまですごいんだ、『カリガリ博士』!

「隠されたホロコースト『テナント/恐怖を借りた男』」では、ロマン・ポランスキー監督による1976年のフランス映画が取り上げられます。『水の中のナイフ』(1962年)で映画監督として世界的な評価を得たポランスキーは、『反撥』(1965年)、『ローズマリーの赤ちゃん』(1968年)などを作りますが、いずれも大ヒット。彼はハリウッドに豪邸を構えますが、1969年8月、ポランスキーの留守中の自宅にチャールズ・マンソン率いるカルト集団が押し入り、妊娠中の妻シャロン・テートがめった刺しにされて殺されました。その後、1976年に『反撥』、『ローズマリーの赤ちゃん』に続くアパートメント・ホラーとしてポランスキーが撮ったのが『テナント』です。撮影直後、ポランスキーは当時13歳の少女との淫行罪でアメリカで逮捕されます。著者は「ユダヤ人としてホロコーストで両親を殺され、ハリウッドで妻と子を殺され、ロリコンとしてアメリカから逃げ……と、まあ大変な人生を生きてきたのがポランスキーです。それを知ってからでないと、この『テナント』の意味はわかりません」と述べています。

「住む場所を追われた『間借り人』」として、著者は「『テナント(間借り人)』というタイトル事態、ユダヤ人を象徴しています。ユダヤ人は紀元1世紀、ローマ帝国によって祖国イスラエルを解体され、ヨーロッパに離散しました。それ以来2千年近く、守ってくれる祖国がなく、いつもどこかの国に間借りして、いつ追い出されるかわからない間借り人でした。ポランスキー自身がいつも間借り人ですよね。ポーランドから追い出され、フランスにもイギリスにも居場所がなく、ハリウッドに行ったら今度はそこからも追い出されて、ヨーロッパに帰ってきた。一生テナント(間借り人)ですね」と述べますが、さらには著者自身について、「僕のような在日韓国人もそうですね。日本で生まれて日本しか知らない。日本語しかしゃべれないのに、『韓国系』であるということで、たとえ帰化してもアウトサイダーで、韓国に行っても韓国人としては扱われない。どこに行ってもテナントです。だからこの映画はすごく切実に響いてくるんです」と述べます。切ない話ですが、そのようなアイデンティティというか、存在のあり方は著者の卓越した映画の観方に必ず良い影響を与えているのではないかと思います。

「メディアに支配される人間『血を吸うカメラ』」では、マイケル・パウエル監督による1960年のイギリス映画が取り上げられます。『血を吸うカメラ』の主人公マークは、女性を殺す瞬間を16ミリカメラで撮影し、そのフィルムをコレクションしています。ヒッチコックの名作『サイコ』(1960年)よりもわずかに早く作られたサイコキラー映画の傑作ですが、いわゆるスナッフフィルム(殺人フィルム)ものの先駆けでもあります。1960年代、古城や幽霊屋敷や吸血鬼などが登場するゴシックホラーとは違った、もっと人間そのものの怖さをリアルに描く現代的なホラー映画、つまり「モダンホラー」というジャンルが成立していきました。

『血を吸うカメラ』の主人公マークは、スクリーンの中で女性が殺害されるまさにその瞬間、「ダメだ! ダメだ!」と叫び、「いちばんの決定的な瞬間に、光量が足りなかった!」と言います。これは、かのマーティン・スコセッシ監督に多大なショックを与えたシーンだったとか。マークにとっては女性を殺すこと自体よりも、それをパーフェクトに撮影することの方がずっと重要だったわけですが、スコセッシは「彼の気持ちはよくわかるよ」「僕もそうなんだ。‟こういう映像が撮りたい”という欲望が人生のないよりも大切な目的になってしまうんだ。それに取りつかれておかしくなっていくんだ」と語っています。著者は、「父の支配からの逃避とセックスの代わりとして始まった殺人ですが、すでにマークは完璧な殺人フィルムを作ることこそが人生の目的になってしまったので、もう止まらないんです。そのマークを、映像に取り憑かれた男であるマイケル・パウエル監督自身も限りない共感を込めて描いています。それこそが、この映画が批評家に恐れられた理由です」と述べます。さらに著者は、「インスタグラマーやYouTuberの時代に、マークの悲劇はますます身近でリアルなものになっています」と付け加えるのでした。

「幽霊屋敷ホラーの古典は『何も見せずに』怖がらせる『たたり』」では、ロバート・ワイズ監督の1963年のアメリカ映画が取り上げられます。わたしが生まれた年の映画ですね。原作は、アメリカの作家シャーリイ・ジャクスンが1959年に発表した『丘の屋敷』という怪奇小説です。著者は、「小説『丘の屋敷』と映画『たたり』は、その後の様々なホラー作品に影響を与えてきました。たとえばホラー作家のスティーヴン・キングが書いた恐怖に関するエッセイ集『死の舞踏:恐怖についての10章』(筑摩書房)のクライマックスは『丘の屋敷』の徹底分析です。彼はこの小説の影響を非常に強く受けて『シャイニング』を書いています」と述べています。また、ホラー映画史上に残る大傑作である『エクソシスト』(1973年)や『ヘルハウス』(1973年)、『オーメン』(1976年)、『サスペリア』(1977年)、『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』(1999年)などには、明らかに「たたり」の影響を見つけることができます。

映画「たたり」だけでなく、小説『丘の屋敷』も多くのホラー小説に影響を与え続けてきましたが、幽霊を本当なのか妄想なのか曖昧な手法で描いている点がヘンリー・ジェイムズの『ねじの回転』に似ています。これは『回転』(1961年)として映画化されました。『ねじの回転』と『丘の屋敷』に共通するのは、どちらもヒロインが中年になった現在まで恋愛というか、性的な経験が一切ない女性だということです。この点について、著者は「原作者のシャーリィ・ジャクスンは、隠れバイセクシャルだったのではないかという説があります。ホラー小説の女流作家では『レベッカ』や『鳥』の原作者ダフネ・デュ・モーリエも、結婚していたけど女性の恋人がいたと言われます。『太陽がいっぱい』『見知らぬ乗客』の原作者パトリシア・ハイスミスは女性しか愛さない人でした。『ダロウェイ夫人』を書いたヴァージニア・ウルフ、詩人のエミリー・ディッキンソンもレズビアンだったという研究が進んでいます。同性愛が差別されていた時代には、それを隠して男性と結婚したりして、小説の中で本音を書く人もいたんですね」と述べています。

「ホラー小説の帝王」と呼ばれるスティーヴン・キングは『丘の屋敷』に影響を受けて名作『シャイニング』を書きましたが、閉鎖期間中のホテルの留守番をする売れない作家ジャックが発狂して妻や息子のダニーを殺そうとする幽霊屋敷ホラーです。スタンリー・キューブリック監督による映画版『シャイニング』(1980年)はもっと『丘の屋敷』に似ているとして、著者は「つまり、屋敷の幽霊はすべてアルコール依存症のジャック(ジャック・ニコルソン)の妄想のように見えるんです。ダニーは謎の女性に襲われたと証言しますが、自分を虐待した父親をかばって嘘をついたようにも見えます。ジャック自身も、血の洪水と双子の姉妹を見ますが、それは幽霊ではなく、この屋敷で過去に起こった惨劇を超能力で見ているんでしょう。ところが1カ所だけ、妄想か超能力では説明がつかない箇所があります。ジャックが奥さんに食料倉庫に閉じ込められた時、ホテルの幽霊が物理的に鍵を開けてくれるシーンですね。そこだけは幽霊が実在しないと説明がつかない。キューブリックは、わざとハマらないパズルのピースを紛れ込ませて観客を不安にするんですね」と述べています。

本書最後は、「人が人を裁くということ『狩人の夜』」です。1955年のアメリカ映画が取り上げられます。性的に不能な殺人牧師をロバート・ミッチャムが演じる怪作ですが、名優チャールズ・ロートンの唯一の監督作です。この映画が興行的に失敗したために彼は二度と映画を撮ることができず、公開から7年後の1962年に亡くなりました。その後、『狩人の夜』はテレビで放映され、多くの映画人に衝撃を与えました。その中には、デヴィッド・リンチ、ブライアン・デ・パルマ、マーティン・スコセッシ、コーエン兄弟、スアイク・リーなどの巨匠もいました。彼らは、いずれも『狩人の夜』に影響を受けた映画を撮っているのです。

監督のチャールズ・ロートンはもともとイギリス出身のシェイクスピア俳優でした。渡米していろんな映画に出演しましたが、著者は「顔がすごく怖いので、悪役が多いです。たとえば『獣人島』(1932年)。H・G・ウェルズの小説『モロー博士のシマ』の映画化です。豹とかライオンとかの動物を人間に改造しているマッド・サイエンティストのモロー博士をチャールズ・ロートンが演じています。それに『ノートルダムのせむし男』(1939年)でせむし男のカジモドを演じています。しかも、奥さんのエルザ・ランチェスターは『フランケンシュタインの花嫁』(1935年)で、怪物の花嫁を演じています。つまりモロー博士とフランケンシュタインの花嫁が夫婦だったんですよ。しかも、エルザ・ランチャスターは旦那が死んだ後、自伝に『チャールズ・ロートンはホモだった。私たちは一度もセックスしなかった』と書いているんですが、その彼がセックスできない殺人牧師の映画『狩人の夜』を映画化したのは興味深いですね」と述べていますが、これは本当に興味深い!

「おわりに」で、著者は読者に対して「なぜ、人はホラー映画を観るのでしょう?」と問いかけます。そして、「怖がりたい欲望、死に近づく欲望、嫌な思いをしたい欲望があるからです(自分が安全な状態で)、崖っぷちで、人がわざわざ崖ギリギリまで近づこうとするように。人が暗闇を恐れるのは、そこに自分の命を脅かす存在が隠れているのでは、想像するからでしょう」と述べます。スティーヴン・キングの『死の舞踏:恐怖についての10章』には「恐怖とは秩序や日常が崩壊する感覚だ」という名言が書かれていますが、著者は「ホラー映画とは最悪の状況のシミュレーションです。人は『もし、こんなことがあったら嫌だな』と想像します。人間性の最悪の部分ばかり考えます。それは怖がりの癖です。誰よりも怖がりのスティーヴン・キングは、怖い話を誰よりも創造しました。常に最悪を想定するのは、生存のための知恵です。だから皆さんも、もっと怖い映画を観ようじゃないですか」と述べるのでした。

著者のホラー映画に対する考え方は、一条真也の読書館『荒木飛呂彦の奇妙なホラー映画論』で紹介した漫画家の荒木飛呂彦氏の考え方に似ています。荒木氏は、ホラー映画とは究極の恐怖である「死」でさえも難なく描いてみせる、登場人物たちにとって「もっとも不幸な映画」であり、少年少女が人生の醜い面、世界の汚い面に向き合うための予行演習としての最高の素材であると指摘します。さらには、少年少女に限らず、この予行演習は大人にとってさえ有効であるとも述べています。本書『町山智浩のシネマトーク 怖い映画』は、あらゆる映画を観倒している著者の博識、慧眼、分析力がキラキラと輝いている名著でした。あえて難を言うなら、カバーや本文に描かれた「KOWAI EIGA」と書かれたTシャツを着た著者のイラストが可愛すぎて、本書の内容に合っていないことでしょうか。堂々たるホラー映画論なのですから、キングの『死の舞踏:恐怖についての10章』のような重厚感のある毒々しい装丁にしてほしかったですね。

それにしても、そろそろ映画館に行きたいなあ!