- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1914 SF・ミステリー | ホラー・ファンタジー 『紫の雲』 M・P・シール著、南條竹則訳(アトリエサード)

2020.07.16

緊急事態宣言の期間中、『紫の雲』M・P・シール著、南條竹則訳(アトリエサード)という本を読みました。

原題の‟The Purple Cloud”を直訳したこのタイトルを見て、ギョッとしたサンレー関係者も多いことでしょう。なぜなら、わが社は「紫雲閣」という名前の施設を各地で展開しているからです。「『紫の雲』とは、どんな本なのか?」というと、1901年に発表された幻想文学です。ずばり言うと、猛毒のパープル・クラウドによって人類が滅亡する物語です。古典SFと言った方がいいかもしれませんね。一条真也の読書館『夏への扉』、『タイタンの妖女』、『星を継ぐもの』で紹介した一連のSF史に燦然と輝く名作を読んできましたが、最後に超名作、あるいは怪作に行き着きました。とても奇妙な話ですが、面白かったです!

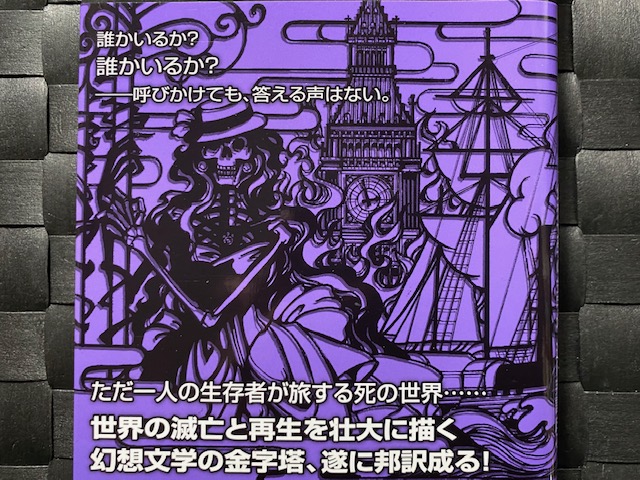

本書の帯

本書の帯

本書の紫色の帯には、ロンドン塔や帆船とともに、生きた人間の衣装を着て帽子を被った不気味な骸骨の絵が描かれ、「誰かいるか? 誰かいるか?――呼びかけても、答える声はない」「ただ一人の生存者が旅する死の世界……世界の滅亡と再生を壮大に描く幻想文学の金字塔、遂に邦訳成る!」と書かれています。

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏にはキリスト教会やイスラム寺院のような建物を背景としたトルコのお姫様のような女性が描かれ、「邪恋と功名心に駆られ、北極点を目指すアダム。だが、何処からか毒の雲が立ち昇り、地上の動物は死に絶えた。ひとり死を免れたアダムは、孤独と闘いつつ世界中を旅する。生存者を求めて――」「異端の作家が狂熱を込めて物語る、世界の終焉と、新たな始まり」と書かれています。

著者のM・P ・シール(Matthew Phipps Shiell)はイギリスの作家。1865年、西インド諸島モントセラット生まれ。20歳で渡英し、教師、通訳などの職業のかたわら小説を書きました。1895年、短篇小説「ユグナンの妻」で小説家としてデビュー。以降、数々の怪奇幻想小説や冒険小説、本書『紫の雲』をはじめとするSFの先駆的作品を手掛けました。H・G・ウェルズ(1866年―1946年)とは完全な同時代人で、シールはウェルズより1年早く生まれ、ウェルズが死去した1年後の1947年に死去しました。代表作である『紫の雲』には『海の主』『最後の奇蹟』という続編があり、三部作を成しています。

『紫の雲』三部作は、人類が滅亡した仮想世界の物語です。わたしは小松左京の『復活の日』を連想しました。同作では数少ない人類の生き残りは南極に移住しますが、『紫の雲』の主人公アダムは北極の極地に到達します。ネタバレを承知で書くと、「紫の雲」とはウイルスの王様(!)である可能性が高いのですが、「人類の滅亡」という重いテーマといい、リアルな死者の描写といい、『紫の雲』と『復活の日』は非常に似ています。もしかすると、小松左京は原書で『紫の雲』を読んでいたのかもしれません。

また、現代における「ホラーの帝王」であるスティーブン・キングは自作『ザ・スタンド』への『紫の雲』の影響を認めています。1978年に発表されたキングの『ザ・スタンド』は、カリフォルニア州にある軍の細菌兵器研究所から、実験中のウイルスが流出する物語です。パニックの中、ゲート封鎖の命令を無視して逃げ出した門番の男によって、ウイルスは外の世界に洩れ出してしまいます。事態を重く見た軍は、門番が最後にたどり着いた町に戒厳令を敷き、被害を食い止めようとするのですが、感染率99%という驚異的な致死率のウイルスは、それをあざ笑うかの如く全米に蔓延していくのでした。

わが書斎に鎮座する『幻想文学大事典』(国書刊行会)を久々に開くと、『紫の雲』については、「評論家はほぼこぞって、ウェルズの最良作に比肩しうる同時代の唯一のSF長篇と賞賛している。また、R・D・マリンは、『シール作品にくりかえし現れる実存的恐怖のテーマを、最も想像力豊かに表現した』と鋭い洞察を見せた。シールは生涯を通じて、善悪に関する哲学的な問題と取り組んだ。科学に啓発されたシールは、メソジスト派の牧師で伝道に専心した父親から押しつけられた型通りの宗教的信仰は拒んだ。しかし、全人類は結局は善なるおのだというゆるぎない信念をもっていた。その善なる力が個々の人間に及ぼされることはなく、いかに苦しめられていようとも」と書かれています。

『紫の雲』の主人公アダムは基本的に何事にも理屈っぽく、自己の満足のみを追求するエゴイストなのですが、一応はキリスト教徒のようで、何か苦境に立つと「主よ」などと祈ります。この小説、桃の花やアーモンドの芳香を放つ謎の「紫の雲」によって世界中の人々が死ぬ話で、とにかく死体の描写が多いです。各地で倒れてる屍をアダムが発見し続けるわけなのですが、じつに百数十ぺージにわたって、毎ページで死体が発見され、しかもその外見的様子や腐敗ぶりが具体的に描かれているのです。こんな死体まみれの小説は初めて読みましたし、わたしのような「死」の話に免疫がある人間でもさすがに鬱々としてきます。まさに死屍累々……膨大な死体の山を見て、アダムはこう独言するのでした。

これが世界の終わりなのか? 我々はそれを信じないし、信じられない。我々が今日頭上に見る澄んだ空も、九日後には、あるいはもっと早く、この‟闇の奈落”の煙に侵されてしまうのだろうか? 科学者達は断言するが、我々はそれでも疑う。なぜなら、もしそうだとすると、我々がその中に‟作劇者の手”を見る‟歴史”の長い劇には、一体何の目的があったのか? ”第五幕”の幕切れはわかりやすく、完(まっと)うしたという感覚を満足させるものであるべきだ。しかし、”歴史”は長く思われたものの、今までのところ、”第五幕”というよりは、むしろ”前口上”に似ている。”劇場支配人”がすっかり失望して、一切を掃き除け、芝居を永久に「中止する」ことがあり得るのだろうか? たしかに人類の罪は明々白々であった。もしも人類が地獄に変えた美わしき地球が、今彼に地獄の煙を吹きつけているのだとしても、不思議はない。だが、我々はそれでもまだ信じられない。自然には容赦があり、世界を通じて、微笑みかかえる沈黙が糸のように紡がれている。そして出来事の終わりには、『汝等はなぜ恐れたのだ?』という言葉が貼紙で大きく掲示されるのである。されば、我々には――この全地を覆う‟死のコンドル”の翼の影で怯える今とても――威厳ある‟希望”がふさわしい。実際、我々の国民のもっとも賤しい人々の間に、そうした態度が見られるのである。かれらの心からは、このような叫びが上がる。「‟彼”我を殺すとも、われは‟彼”により依頼(たの)まん」(「ヨブ記」第13章15)されば、おお主よ、おお主よ、此方を見そなわし、助けたまえ!

(『紫の雲』P.98~99)

ここでは世界が「舞台」に例えられていますが、舞台にいる役者はアダムだけではありません。そこには「地球」や「白いやつ」や「黒いやつ」や「神」もいます。ちっぽけな人間どもが紫色をした雲によって一掃された結果、大いなる「諸力」が姿を現して、その世界は『旧約聖書』の「ヨブ記」の世界に近づくのでした。伝道に専心したメソジスト派の牧師であった父の影響で、キリスト教に対して屈折した心情を持っていたシールは、『紫の雲』の中で、「キリスト教は選ばれし者の宗教であって、すべての人間が呼ばれるが、選ばれるのは少数であり、その点が回教や仏教と異なっていた。後者は手のとどく範囲の人間すべてをとらえ、征服した。キリストの影響はプラトンやダンテのそれとやや似ているかもしれない。一方、マホメットのそれはホメロスやシェイクスピアのそれにいっそう似ている」などと書いています。

そして、最後にアダムの他にもう1人の生存者が登場します。それはレダという名の若い女性でした。当然、読者は『旧約聖書』の「創世記」のアダムとイヴの再来を想像するでしょうが、なぜかアダムは彼女を拒絶し、あろうことか殺そうとさえします。なぜなら、それまでアダムが想っていた恋人の正体は毒殺者であり、彼は女性不信に陥っていたのです。そのために、アダムはレダから逃げまくり、絶対に子孫を作らないことを誓うのでした。それでも、第二の紫雲が発生して彼女が命を奪われそうになったとき、初めてアダムは彼女に対する愛情を自覚します。そして、レダを「わが妻」と呼び、人類最後の2人は結婚するのでした。

全篇を通じて陰鬱で禍々しい雰囲気の漂うこの小説は最後にロマンティックな結末を用意したわけですが、怪奇小説の第一人者であったH・P・ラヴクラフトは『紫の雲』という作品全体としては高く評価しながらも、ラストの部分は買いませんでした。ラヴクラフトは評論『文学における超自然の恐怖』において、「小説『紫の雲』ではシール氏は圧倒的な迫力に満ちた筆致で、北極から立ちのぼり人類を滅亡させようとする呪いの紫雲を描いている。紫の雲のお蔭で地上にはどうやらたった1人の人間しか生き残っていないようなのだが、自らの置かれた情況に気づき、死体が散乱し貴重品が散らばっている今や絶対君主のような存在となった世界で、町をさまよい歩くこの孤独な生存者の心情が、実に風格さえ備わっている芸術性の高い技巧によって描き出されている。ただ惜しむらくは、この小説の後半に、陳腐な浪漫的要素が入りこんできて、著しく作品を損なっている。(植松靖夫訳)」と書いています。

さて、本書では「紫の雲」が人類を滅亡に追いやる最強・最悪のウイルスのように描かれていますが、もともと「紫の雲」は良い言葉です。辞書を引くと、紫雲とは「紫色の雲。めでたい雲。念仏行者の臨終のとき、仏がこの雲に乗って来迎するという」と出ています。つまり、わたしたちが死ぬときに極楽浄土から迎えにきてくれる仏様の乗り物が紫雲なのです。来迎という考え方は浄土教に由来します。五色の雲に乗った阿弥陀仏が、人の臨終の際に、二十五菩薩を引き連れて迎えにくるという華麗な来迎幻想。それは、死後もなお現世の享楽を維持したいという貴族や、現世では得られなかった至福の時を得たいと願う民衆の魂を魅了しました。彼らは、死に臨んで念仏を唱え、来迎図に描かれた阿弥陀の手と自分の手を糸で結びました。来迎を待つ者を、親鸞は「いまだ信心を得ぬもの」と否定しました。宗教的にはそのとおりかもしれませんが、人は夢を見たいものです。死後への幸福なロマンを抱くことはまったく間違っていないと思います。

浄土に往生したいというあくなき願いが生み出した来迎図は、源信の『往生要集』から始まったとされています。およそ源信ほど日本人の死の不安を取り除いた仏教者はいなかったでしょう。彼は942年に現在の奈良県に生まれましたが、九歳にして叡山にのぼり、天台宗の中興の祖といわれた良源の弟子となります。天性聡明、特に論理の才に恵まれました。984年11月に『往生要集』3巻の執筆を始め、翌年四月、わずか半年で完成しました。源信44歳のときです。たちまちにこの書の写本がつくられ、人々は争ってそれを読みました。藤原道長も、紫式部も、鴨長明も、西行も、この書物を愛読し、多くの影響を受けました。またこの書は宋にも送られ、宋でも高い評価を得たといいます。

源信は、ふつうは共存することが困難である2つの才に恵まれていました。学者としての才と詩人としての才です。『往生要集』は、引用典籍160数部、引用文は900か所に及びますが、そのような多くの文献を引用しながら論旨は整然として、一点の論理の乱れもありません。しかも引用文および彼自身の文章も美しいものが多く、単に理性のみでなく、情感にも訴えます。源信は詩文に巧みであったばかりか、絵や彫刻もよくしました。

『往生要集』は、厭離穢土、欣求浄土、極楽の証拠、正修念仏、助念の方法、別時念仏、念仏の利益、念仏の証拠、往生の諸業、問答料簡の十門からなります。この論の中心は第4の正修念仏ですが、影響からいえば、第1の厭離穢土、第2の欣求浄土がそれに劣らず重要です。

『往生要集』をもとに多くの地獄絵や餓鬼絵が描かれました。最近まで、日本の多くの寺には地獄絵があり、たとえば幼い白隠や太宰治など、その絵を見て異常な恐怖に襲われ、それが彼らの後の人生に大きな影響を与えました。源信はこのような「六道」すなわち地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天の6つの苦の世界を離れて、清浄で美しい極楽を願い求めよといい、その極楽の比類なき浄さ、美しさを多くの経典を引用して語ります。彼自身もすばらしい極楽の絵を描きましたが、多くの画家が彼にならって多種多様の極楽の絵や阿弥陀来迎の絵を描きました。これらが死の不安におびえる民衆の心をどれだけ慰めたか想像もつきません。ちなみに、現在も残る宇治の平等院は極楽の見事な造形化です。

この極楽へ往生する方法が念仏にほかなりません。念仏には5つの紋があります。つまり礼拝、讃歎、作願、観察、廻向ですが、この中心が観察です。観察には、別相観と惣相観と雑略観の3つがあります。別相観とは阿弥陀仏の個々の相好を順次に観想すること、惣相観とは阿弥陀仏を総体的に観想すること、雑略観とは阿弥陀仏の一定の部分にかぎって観想することです。中国の浄土教において、もっとも重視された浄土経典は『観無量寿経』です。この経は、阿弥陀仏と極楽浄土が目を開けても閉じても常にありありと見える観想の行をすれば、臨終にあたって阿弥陀仏が迎えにきて、必ず極楽往生することができると教えます。源信が勧めているのはこのような観想の念仏なのです。

しかし、このような観想の行ができない人はどうするか。源信は「もし相好を観念するに堪えざるものあらば、或は帰命の想により、或は引摂の想により、或は往生の想により一心に称念すべし」と言います。浄土宗の祖・法然はこの一文を、源信が観想の念仏のできない人に口称の念仏を勧めていると解釈します。しかしここでいう「称念すべし」とは、もっぱら阿弥陀仏を思えという意味であり、必ずしも口称の念仏の進めとは言えません。源信の念仏はあくまで美的想像力を行使する観想の念仏とみるべきです。法然によって浄土教は易行となり、より倫理的なものになりましたが、残念ながらすぐれた造形芸術を生むことはできませんでした。それに対して、観想の念仏を説く平安浄土教は多くのすばらしい造形芸術を生み、今でも日本人の大きな誇りとなっています。

多くの人々の死の不安をやわらげた源信を私は心から偉大だと思います。拙著『ロマンティック・デス〜月を見よ、死を想え』のことを現代の『往生要集』であると言ってくださる人もいますが、不遜ながら、わたしも源信のように人々の死の不安を払拭し続ける人生を歩みたいです。現代の観想の行としての死のイメージ・トレーニングを提案し、ハートピアという極楽を表現してみたいです。そして、人生という旅が終わるとき、紫の雲に乗った仏様が迎えにくるお手伝いを多くの 紫雲閣において行いたいと思うのです。

以前、明治日本に生きた人々の希望を描いた司馬遼太郎の『坂の上の雲』にかけて、「坂のぼる上に仰ぐは白い雲 旅の終わりは紫の雲」という道歌を詠んだことがありますが、いつか人が亡くなっても、「不幸があった」と日本人が言わなくなる日を信じて、わたしにとっての坂の上の雲をめざしたいと思います。それにしても、本書『紫の雲』のラストは葬儀ではなく結婚式のシーンが描かれていたことに感動しました。本書は「滅亡」と「再生」の物語ですが、結婚式とはまさに再生のセレモニーなのです。いま猛威を振るっている新型コロナウイルスの感染拡大が終息した世界においても、どうか多くの結婚式が行われますように!