- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.08.25

24日、東京の新規感染者は95人。約1ヵ月半ぶりに100人を下回りました。25日、わたしは東京に出張します。副会長を務める全互協の総会、監査役を務める互助会保証の総会などに参加するためです。

『龍彦親王航海記』磯崎純一著(白水社)を読みました。タイトルは一条真也の読書館『高丘親王航海記』で紹介した澁澤龍彦の遺作にちなんでいますが、サブタイトルは「澁澤龍彦伝」です。澁澤龍彦の最晩年に編集者として謦咳に接した著者による、初の伝記です。未公開資料と知られざる逸話を交えながら、不世出の異才の生涯を克明に辿ります。著者は1959年生まれ。慶應義塾大学文学部フランス文学科卒。編集者。『書物の宇宙誌 澁澤龍彦蔵書目録』(国書刊行会)を編纂。

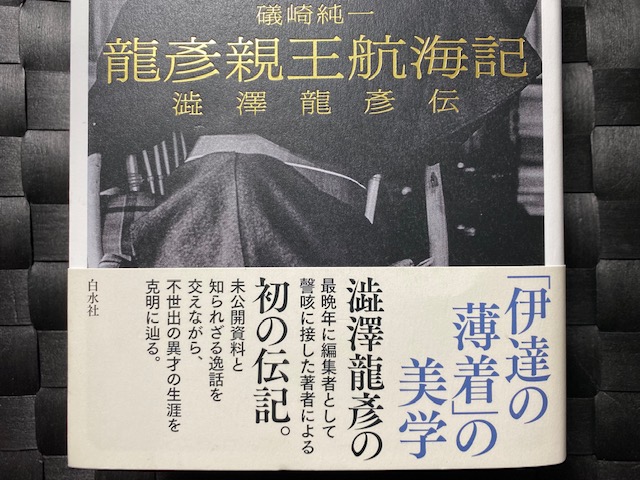

本書の帯

本書の帯

カバー表紙には、書斎で頭を掻く若き日の澁澤龍彦の写真が使われ、帯には「『伊達の薄着』の美学」「澁澤龍彦の最晩年に編集者として謦咳に接した著者による初の伝記。未公開資料と知られざる逸話を交えながら、不世出の異才の生涯を辿る」と書かれています。

アマゾンには、以下の内容紹介があります。

「2019年は澁澤龍彥の生誕91年目にあたる。生前に残した膨大な作品群は根強い人気を誇り、今なお若い読者を惹きつけてやまない。本書は、澁澤と交流をもった最後の世代の編集者であり、2006年に『書物の宇宙誌 澁澤龍彥蔵書目録』を編纂した著者が、知られざる逸話を交えながら不世出の異才の歩みを明らかにする初の試みである。生い立ちと幼少年期、多感な青年時代。同時代を生きた盟友、出口裕弘や松山俊太郎、種村季弘、三島由紀夫、多田智満子、生田耕作、加納光於、野中ユリ、土方巽、稲垣足穂、加藤郁乎、池田満寿夫、巖谷國士、唐十郎、高橋睦郎、金子國義、四谷シモンらとの出会い。澁澤が彼らと交わした書簡や関係者の証言など未公開資料を盛り込みつつ、若き日の雑誌社でのアルバイト、岩波書店の校正室で知り合った最初の妻・矢川澄子、サド裁判、1960年代から80年代にかけて時代を映す出版物を次々と刊行した版元との関わり、雑誌『血と薔薇』編集長としての仕事、二度目の妻・龍子との出会い、晩年の生活にも触れられる。戦後の日本で、フランス文学の紹介者として、翻訳家、小説家、エッセイスト、アンソロジストとして、日本文学史上に唯一無二の足跡を残した澁澤の文学と人生を一望する1冊」

本書の帯の裏

本書の帯の裏

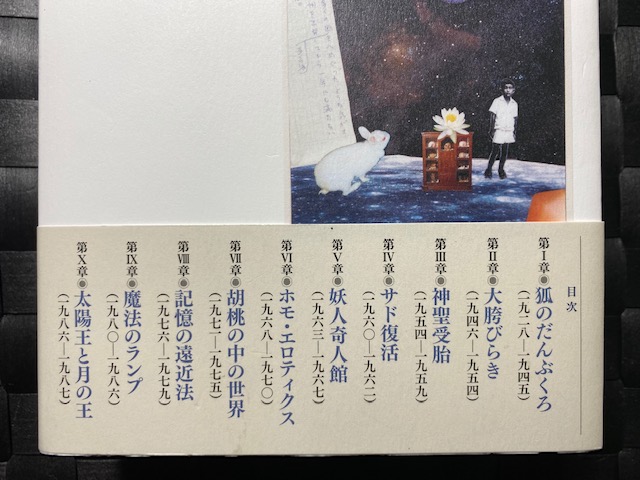

本書の「目次」は、以下のようになっています。

第Ⅰ章 狐のだんぶくろ(1928―1945)

第Ⅱ章 大胯びらき(1946―1954)

第Ⅲ章 神聖受胎(1954―1959)

第Ⅳ章 サド復活(1960―1962)

第Ⅴ章 妖人奇人館(1963―1967)

第Ⅵ章 ホモ・エロティクス(1968―1970)

第Ⅶ章 胡桃の中の世界(1971―1975)

第Ⅷ章 記憶の遠近法(1976―1979)

第Ⅸ章 魔法のランプ(1980―1986)

第Ⅹ章 太陽王と月の王(1986―1987)

「あとがき/詳細目次/主要参考文献/索引」

第Ⅰ章「狐のだんぶくろ(1928―1945)」の1「生誕」では、澁澤龍彦の本名は澁澤龍雄、1928年、すなわち昭和3年の5月8日生まれであることが明かされます。長男で、その名は辰年生まれにちなんでいます。澁澤龍彦は「自作年譜」の冒頭で、「父は埼玉県のいわゆる澁澤一族の出」と記しています。埼玉県の榛沢郡八基村大字血洗島を本拠地とする澁澤一族は、「日本資本主義の父」と謳われる澁澤栄一をはじめ、随筆家で田園調布の開発者である澁澤秀雄、日銀総裁をつとめ民俗学者として知られる澁澤敬三らを輩出したことでとりわけ名高い家系です。

2「先祖/両親と親族」では、龍雄少年が学校では、〈相撲博士〉のあだ名で通っていたことが明かされ、「当時は下町にでも住んでいないかぎり、子どもはめったに国技館へつれて行ってもらえなかった。今とちがってテレビがないので、当時の子どもは、行司と呼び出しの区別さえろくろく知らず、横綱の土俵入りのやり方にも、四股の踏み方にも、とんと暗かった。ところで私は、父が相撲好きで、銀行の取引先に招待されることが多かったので、それに便乗して、しばしば両国の国技館に通っていたから、クラスのなかでは、いっぱしの相撲博士であった」(「なつかしき大鉄傘」)と書かれています。

今日は国技館へ行くと父から告げられた日は、嬉しくてたまらず授業もろくすっぽ耳にはいらなかったそうです。当時の無敵の大横綱、双葉山の69連勝が途切れた日も(1939年1月15日)、龍雄は国技館のマス席で観戦しています。8月には、ドイツからヒトラー・ユーゲントが来日していますが、「そのかっこよさに目をみはった龍雄はユーゲントのまねをして、両手を大きく横にふり、膝を曲げずに脚を棒のように伸ばして学校を行進した。『この歩き方は後年まで、何かの拍子にひょいと出ることがあったようだ』(種村季弘「澁澤龍彦・その時代」)」とあります。

4「幼少年期の読書/南洋一郎」として、著者は「幼少年期の自分の読書について、澁澤龍彦はかなり多くの文章を書き残している。澁澤龍彦の幼児期の記憶に残る最初の絵本は「コドモノクニ」だった。1922年(大正11)創刊された、当時としてはかなり贅沢な児童雑誌で、母の節子から買いあたえられたものだった。とりわけ深い印象を与えた画家は武井武雄と初山滋の二人で、生来の傾向として、澁澤にはリアリズムふうの絵よりも、とうした様式化された、幻想的な絵の方がはるかに好ましく感じられたという」と述べています。

澁澤の幼少年時代は講談社文化が花盛りだったとして、「講談社の『幼年倶楽部』や『講談社の絵本』などにも親しんだ。とこでもやはり夢幻的、装飾的、浪曼的、様式的なものを愛し、とくにエキゾティックな作風の蕗谷虹児、田中良などが好きだった」と書かれています。本人は、「こういう私の精神傾向が、やがて長ずるに及んで、オーブリ・ビアズレーの『サロメ』の挿絵や、ウィリアム・ブレークの『無心の歌』の銅版画挿絵などを発見するにいたる成行きは、当然すぎるけど当然であったにちがいない」(「絵本について」)と述べています。

この少年は漫画もよく読みました。とりわけお気に入りは、田河水泡の有名な「のらくろ」と、阪本牙城の「タンク・タンクロー」だったそうです。

小学校に入る頃になると講談社の少年読物にも手を出すようになります。この中では、佐藤紅緑や吉川英治に代表されるようなリアリズムや理想主義の作品ではなく、山中峯太郎、南洋一郎、高垣眸、江戸川乱歩、海野十三などの、ロマンティシズムや冒険小説の類いを圧倒的に好んで読みました。龍雄少年にとって南洋一郎の存在は別格で、澁澤は南洋一郎のことを、「私に大きな影響をあたえ、私の後年の好みを決定してしまったかに見える」作家だとまで言っています。数多くあるその作品の中でも、いちばんのお気に入りとなれば、1935年(昭和10)に出た『海洋冒険物語』だった。国書刊行会から『熱血少年文学館』の1冊として復刻版が出ています。

1985年の6月から、澁澤の遺作となった小説『高丘親王航海記』の執筆が始まっています(「文學界」連載の第1回が8月)。澁澤は没年に行われた池内紀を相手にした対談で、「いまばくの書いている『高岳親王航海記』だって、南洋一郎のレミニッセンスといえばいえないことはない」と述べています。また、妹の幸子の『澁澤龍彦の少年世界』を読むと、小学生時代の澁澤龍彦の愛読書が 『アラビアン・ナイト』『ピーター・パン』、講談社〈世界名作物語〉の『巌窟王』『乞食王子』『小公女』『源平盛衰記』などであったことがわかります。

第Ⅲ章「神聖受胎(1954―1959)」の1「『大股びらき』とコクトー」では、1954年(昭和29年)の8月にジャン・コクトーの『大股びらき』が「白水社世界名作選」の1冊として刊行されたことが紹介されています。同書の訳者が澁澤でしたが、この訳書が初めての本となりました。筆名は「澁澤龍彦」でした。著者は「いま、遺された澁澤の全文業をあらためてふり返ってみるとき、処女出版という特権的とも言い得る存在の対象となったこのジャン・コクトーのもつ美学が、生涯を通じて、澁澤にとり計り知れないものを持ちつづけたことはとくに強調しておいてもよいだろう」と述べています。澁澤は初期のころから一貫して、コクトーの美学が「ただちに倫理の面につながる」点を説きました。コクトーの「軽さ、優雅さは、気どりや美学上の趣味からではなく、怠惰や無気力を拒否する苦行的な精神のあらわれ」だというのです。

「精神の体操は、道徳的な運動のからくりをそこに含まなければ、スノビズムにすぎないだろうし、精神のあらゆる面に同時にはたらかなくては、単なるディレッタンティズムに堕するだろう」(「ジャン・コクトオ『大胯びらき』あとがき」)とはけだし名言ですが、この『大胯びらき』を澁澤が贈呈しようとした人物名と思われるリストが、澁澤家に遺された手帖に記されていて、『翻訳全集』の解題で紹介されています。若き日の澁澤が初めての自著を誰に読んでもらいたかったかを知ることができ、興味は尽きません。

手帖には21名の文学者の名前があがっています。堀口大學、三島由紀夫、渡辺一夫、平岡昇、鈴木力衛、丸山熊雄、中村真一郎、河盛好蔵、伊藤整、 石川淳、安部公房、寺田透、岡田真吉、佐藤朔、今日出海、久生十蘭、小牧近江、神西清、川端康成、福永武彦、吉行淳之介です。このうち、渡辺や丸山などは東大仏文の関係で、十蘭や吉行などは当時の交友関係でした。となると、面識がなかったにもかかわらず澁澤が本を贈ろうと考えた相手は、堀口、三島、河盛、伊藤、石川、安部、神西、川端、福永の9名になります。この出版を誰よりも喜んだのは父の武だったといいます。武は親戚の者や友人に本を見せて、「せっかく龍雄という名前をつけてやったのに、勝手に龍彦なんて変えやがって」と言いながら、相好をくずしていたとか。

第Ⅳ章「サド復活」の2「昭和三十五年/『黒魔術の手帖』/矢貴昇司/日夏耿之介/土方巽/稲垣足穂/推理小説月旦」では、日本に西洋のオカルティズムが紹介されるきっかけとなった『黒魔術の手帖』が取り上げられ、以下のように書かれています。「『黒魔術の手帖』が主題とした西欧のオカルティズムは、それが通俗化して同時に高度な専門書も限りなく出版されている現在と、1960年代の初頭では、一般読者の認識度には大きな差がある。当時の日本では、オカルトはほとんど未紹介の分野で、『黒魔術の手帖』は、そうした未開拓領域に挑んだ先駆的な著書だった」

続けて、著者は「後年、〈オカルト〉はまるで澁澤の代名詞の一つになったような感さえある。はなはだしきは、澁澤自身があたかもオカルティストであるかのように誤解しているむきさえあるようだが、しかしいわゆるオカルト主義者や神秘主義者といった人たちの著作と、1966年(昭和41)の再刊の際には「神秘と怪奇の博物館」という副題を付した『黒魔術の手帖』の間には、関心の所在の根本に決定的な違いがあるだろう。『黒魔術の手帖』の書評のなかでは、「文学としての一つの高峰をなす象徴主義文学のかぐわしさがどことなくただよっている」という指摘が、探偵小説畑の木々高太郎から出たことが注目される(「週刊朝日」)。また増谷雄高の書評に、「澁澤龍彦は日夏耿之介につぐところのこの魔術的世界の探求家である」とあるのが目を引く(「読売新聞」)」と述べています。

澁澤は日夏耿之介の全集に寄せた推薦文の中で、「世紀末デカダン文学やデモノロギア、神秘主義思想や魔法に関する前人未踏の業績」を遺した日夏の仕事の先駆性を讃えているが、『黒魔術の手帖』の先に立つわが国の数少ない類縁として、埴谷のようにこの孤高の学匠詩人の存在を頭に浮かべるのはきわめて自然だろうし、また種村季弘のようにより具体的に日夏の『サバト恠異帖』(1950年)を名指しにするのも妥当だろう(『全集2』解題)と書いています。 事実、澁澤の蔵書にある『サバト恠異帖』には、多くの書き込みが認められました。

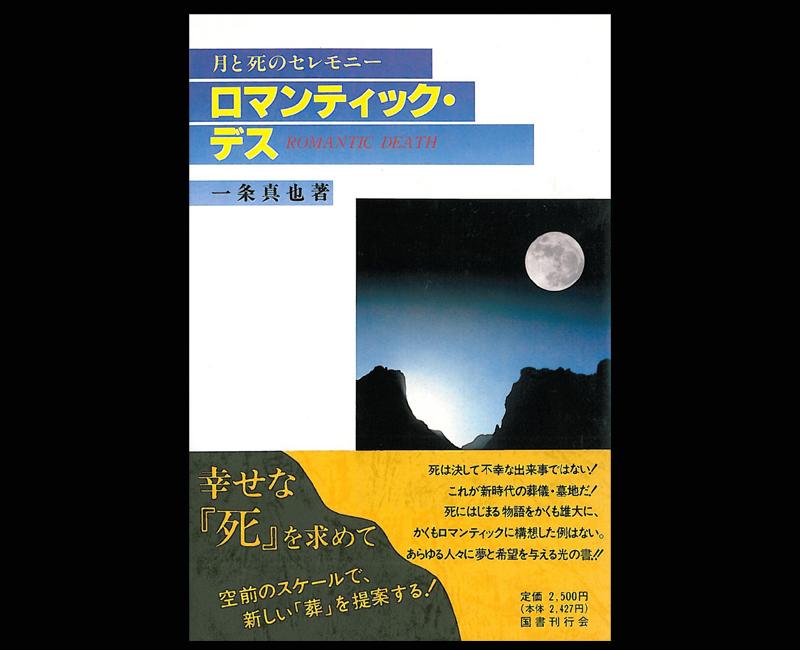

また、澁澤に大きな影響を与えた人物に稲垣足穂がいます。澁澤は1964年(昭和39)に出版した『夢の宇宙誌』を稲垣足穂に捧げていますが、それから20年後、同書が文庫になった際に、「あとがき」には「京都の桃山に稲垣足穂を初めて訪ねたのは昭和35年だったと思うが、それから4年後に出た『夢の宇宙誌』は稲垣さんに捧げられている。当時は政治の季節で、猫も杓子も尖鋭な政治論議に明け暮れていたから、桃山の寓居にどっしりと腰を据え、永遠を呼吸して生きている稲垣さんが私には頼もしかったのである。私は稲垣さんを『わが魔道の先達』と呼んだ」と記されています。この「わが魔道の先達」という一語にシビれたわたしは、1991年10月15日に刊行した『ロマンティック・デス〜月と死のセレモニー』(国書刊行会)の冒頭に「わが求道の先達・鎌田東二氏に捧げる」という献辞を記したのでした。ちなみに、鎌田氏も稲垣足穂をアポなし訪問したことがあるそうです!

『ロマンティック・デス』(国書刊行会)

『ロマンティック・デス』(国書刊行会)

第Ⅴ章「妖人奇人館(1963―1967)の3「昭和三十九年/中井英夫と塚本邦雄/『夢の宇宙誌』/矢川澄子の役目/種村季弘/『サド侯爵の生涯』」では、著者は「稲垣足穂への献辞をもった『夢の宇宙誌』は、1960年代の澁澤を代表する著作として名高いとして、「荒俣宏や、高山宏、谷川渥などの戦後まもなくに生まれたポスト・サド裁判の世代には、本書から澁澤体験が始まったとする者が多い」と述べています。澁澤自身も、文庫版(1984年)のあとがきで、「60年代に刊行した十数冊の著書のなかで、私のいちばん気に入っているのが『夢の宇宙誌』である。この作品によって、私は自分なりにエッセーを書くスタイルを発見したのだった」とあります。

また、著者は以下のように述べています。

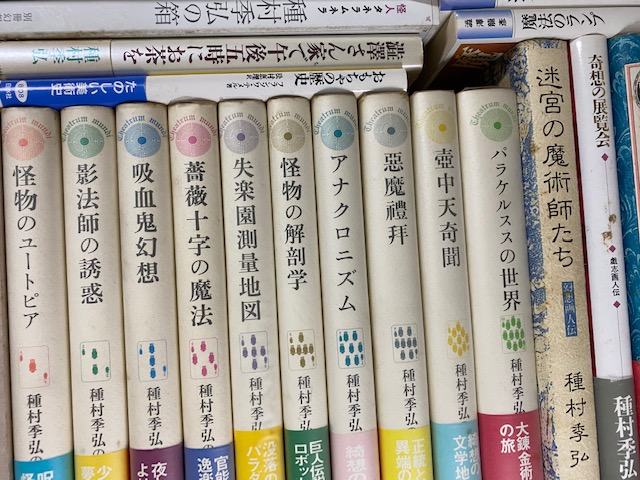

「幻想文学や幻想美術、錬金術、悪魔学、人形など、澁澤と共通したテーマで厖大な著作をあらわし、1970年代には、『仏文の澁澤、独文の種村』として〈異端文学者〉の両輪のごとく扱われることになる種村季弘も、この当時はまだ一冊の著書も訳書も持たない31歳の青年である。種村は、澁澤の死後、『全集』の編纂委員の一人をつとめ、数多い自身の澁澤論を『澁澤さん家で午後五時にお茶を』という一書に纏めることになる」

1965年(昭和40年)3月、カッパブックスの1冊として『快楽主義者の哲学』が光文社より刊行されました。そのカバー裏には、三島由紀夫の以下の推薦文が刷り込まれています。

「サド裁判で勇名をはせた澁澤氏といふと、どんな怪物かと思ふだらうが、これが見た目には優型の小柄の白晳の青年で、どこかに美少年の面影をとどめる楚々たる風情。しかし、見かけにだまされてはいけない。胆、かめのごとく、パイプを吹かして裁判所に悠々と遅刻してあらはれるのみか、一度などは、無断欠席でその日の裁判を流してしまった。酒量は無尽蔵、酔へば、支那服の裾をからげて踊り、お座敷小唄からイッツァ・ロングウェイまで、昭和維新の歌から革命歌まで、日本語、英語、フランス語、ドイツ語、どんな歌詞でもみな譜で覚えてゐるといふ怖るべき頭脳。珍書奇書に埋もれた書斎で、殺人を論じ、頽廃美術を論じ、その博識には手がつけられないが、友情に厚いことでも、愛妻家であることでも有名。この人がゐなかつたら、日本はどんなに淋しい国になるだらう」

同年7月、『エロスの解剖』が桃源社より刊行されました。同月14日、三島邸の増築披露パーティーに澁澤は出席しています。森茉莉、高橋睦郎、堂本正樹、それに横尾忠則が同席しました。増築された3階のバルコニーに面した円い部屋で、『美しい星』の作者は丹沢の山並みの方を指さし、「ホラ、澁澤君、あの山の頂上に空飛ぶ円盤が現れたんだよ」と言ったそうです。8月、土方巽のアスベスト館の一角にあった、バー・ギボンのパーティーが開かれました。浅草から皿回しと紙切り芸人が呼ばれ、丸山(美輪)明宏がヨイトマケを唄ったといいますが、澁澤はここでも三島に会っています。 三島はある日、石原慎太郎にむかい、「あいつ、怖いよなあ。ひょっとしたら、人を殺したことがあるんじゃないかしら」と、土方巽を指さしながら言ったそうです。

8月29日から9月1日にかけて、澁澤は前年に続いて軽井沢の加藤郁乎の山荘に友人たちと行きました。来られないはずだった土方が31日になって突如姿を現したそうで、「みんなで朝食に納豆めしを囲んでいると、ひとり食べ終った土方がいきなり東北弁で怒鳴りだした。澁澤をはじめとしたほかの面々はわけも分からぬまま箸を置いてポカンとなった。あとで立腹した理由を尋ねると、土方は、『納豆めしをゆっくり喰っているようでは、口のなかで舞踏が腐ってしまうではないか』と言った」と書かれています。

9月の上旬には、三島が自作自演した映画「憂国」の内輪の試写会を見に行きました。京橋の大映本社の試写会場には高橋睦郎、横尾忠則、堂本正樹、雲野良平らがいました。著者は、「映画の切腹の場面、血が飛び散って腸がはみ出すことろで、澁澤は貧血を起こしそうになった。試写の後のお茶の席でそのことを聞いた三島は、澁澤のことをさんざんに笑った」と書いていますが、それにしても、なんという贅沢な交友関係でしょうか!

わたしは1920年代のパリで花咲いたコクトー、サティ、ピカソ、シャガール、ダリウス・ミヨー、ディアギレフ、ジュール・シェレらの文化サロンを連想しました。日本の70年代にも、三島由紀夫や澁澤龍彦を中心とした土方巽、唐十郎、高橋睦郎、金子國義、四谷シモン、横尾忠則、美輪明宏といった錚々たる面々による文化サロンが存在したのです!

5「昭和四十一年/皿屋敷事件と暴風雨の一夜/『異端の肖像』/唐十郎/世界異端の文学/古典文庫/北鎌倉の新居/高橋たか子」では、1966年(昭和41年)の1月から「文藝」で「異端の肖像」の連載が始まり、澁澤はルードヴィヒ2世、グルジェフ、ロベール・ド・モンテスキウ、ウィリアム・ベックフォード、ジル・ド・レ、サン・ジュスト、ヘリオガバルスといった人々の評伝が書かれました。著者は、「『異端』という言葉は1970年代までは澁澤の代名詞になっていた感があるが、『異端の肖像』を、『夢の宇宙誌』についで澁澤の1960年代を代表する作とみるむきも多いだろう。70年代以降と較べると、このころの澁澤の文体はある種の『型の美学』に近いところがあり、本書はそうした文体のピークをかたちづくっていると言えるかもしれない」と述べています。

『よくわかる「世界の怪人」事典』(廣済堂文庫)

『よくわかる「世界の怪人」事典』(廣済堂文庫)

この『異端の肖像』は、わたしが監修した『よくわかる「世界の怪人」事典』(廣済堂文庫)のモデルとなりました。『異端の肖像』を論じて、種村季弘は「今日になって読み直してみると、これらの肖像のモデルになったのは異端者というより、むしろ生物学にいうネオテニー(幼形成熟)のまま生き、かつ死んだ人物たちであったという気がする」。そして種村はとうもつづける。「いつまでも子供のまま幼児固着を引き延ばして生きなければならなかった、例外的人物の栄光と悲惨の劇を肖像化した珍品蒐集室。それがどこかで著者自身の自画像と二重写しになっている、とまではいえそうだ」(『全集7』解題)と論じています。

第Ⅵ章「 ホモ・エロティクス(1968―1970)」の1「矢川澄子との離婚」では、1968年3月31日に澁澤龍彦と妻の矢川澄子が協議離婚をしたことが書かれています。1965年(昭和40)2月に、澁澤と矢川は石井恭二の誘いで谷川雁と一緒に旅行をしていますが、谷川雁は矢川に思いを寄せました。矢川もいつしか谷川に惹かれていき、関係ができたようです。その事実が澁澤の知ることころとなり、この年の2月、3月にさまざまにごたついた結果、澁澤と矢川は別れることになったのです。ちなみに、澁澤自身も高橋和己の夫人である高橋たか子と不倫関係にありました。澄子は澁澤の原稿の清書はおろか、代筆までしていたと言われていますが、そんな澄子に対して澁澤は優しく接することはなかったようです。この協議離婚には財産分与もなく、白石かずこ、野中ユリといった澄子の友人たちは激怒したそうです。また、澁澤の盟友ともいえる三島由紀夫も「無倫理」とコメントしました。

「言いようもないことのうちの、一言」で、高橋たか子は「たぶん1968年の春だったと思うが、澄子さんが、突然、不意打ちに、澁澤家を出て行かれ、私はびっくり仰天した。澁澤龍彦は、びっくり仰天というより、ショックで大声をたてて泣いた。『澄子がいなくなった』と。その一場を知っているのは私だけなので、ここに記しておこう」と書いています。矢川澄子は「およそ子供であることの美点と欠点のすべてを少年は十分にのこしてもいました」と澁澤について語りましたが、澁澤の妹の幸子は著書『澁澤龍彦の少年世界』で、「実生活ではほとんどバカと言っていい部分」が澁澤にはあったと証言します。母の節子は、長男だったから家の手伝いをさせず、それで何もできない大人になってしまったと言っていたものの、そうではなくて「あれは資質の問題である」と幸子は断言するのでした。

2「和四十三年/日本文学へのアプローチ/『美神の館』/アスベスト館」では、澁澤の日本文学への眼力を証明する仕事が紹介されていますが、その1つに1968年(昭和43年)11月に行われた、泉鏡花をめぐる三島由紀夫との対談があります。これは当時、中央公論社が刊行していた文学全集『日本の文学』の月報のための仕事でした。対談の冒頭、三島は「いわゆる鏡花ファンというのは、ちょっといやらしさを感じるんで、いやらしくない鏡花を理解してくれるであろう澁澤さんを引っ張り出した」と述べていますが、当時まったく等閑視されていた戯曲「山吹」を絶賛したりしました。対談相手の三島は、「山吹」を読んでいる人に会ったのは澁澤が初めてだと驚いていることでも、鏡花作品について澁澤の造詣の深さは大したものでした。この三島と澁澤の対談は、1970年以降の鏡花復権への口火を切った、画期的な意味をもつ対談ともなりました。ちなみに、『日本の文学』はわたしの実家に全巻揃っていました。まだ小学生だったわたしは『泉鏡花』の巻の月報を見て、サングラス姿の澁澤に魔法使いのような印象を持って、心をときめかせたものでした。

同年10月23日、澁澤は六本木の小料理屋で三島由紀夫に会います。「血と薔薇」の口絵グラビアの打ち合わせのためでしたが、三島は2日前の国際反戦デーの新左翼系学生の動きに備えて、カーキ色の戦闘服に身を固め、ヘルメットに長靴といった姿でやって来ました。三島は前年に「楯の会」を組織していたのですが、澁澤はそんな三島に会うたびに、「近ごろ、兵隊ごっこはいかがですか」と、冷やかしていたといいます。三島はいつも、「はい、相変らず、ラクロのように軍務にはげんでおります」と答えたとか。11月4日、くだんの三島由紀夫との対談「泉鏡花の魅力」が、赤坂のフランス料理店シドで行われました。対談終了後、澁澤は三島と一緒に、この年にオープンしたばかりの有名なディスコ「ムゲン」に行きました。「ムゲン」は一条真也の真ハートフル・ブログ「浜野安宏さん」で紹介した日本を代表するライフスタイル・プロデューサーが手掛けた店でしたが、三島と澁澤が夜の街を二人だけで歩いたのは、後にも先にもこの時だけでした。

目黒のアスベスト館というのも、よく本書に登場します。澁澤を中心とした文化サロンのアジト的な場所でしたが、著者は「閑静な住宅街にあったアスベスト館は、公演の音漏れや劇場周辺にたむろする観客が迷惑を及ぼすだけでなく、こうした夜を徹しての酒宴の軍歌高唱や喧嘩などの騒音から、近所の住民とのトラブルが絶えなかった。そうしたトラブルのことは、右の吉岡の文からもうかがえるが、ある時、激怒して怒鳴り込んできた近隣住民から『頭から水ぶっかけてやるぞ』と言われた澁澤は、『かけてもいいから盥もってこい!』『敷くものもってこい!!』と言い返した。そのあと松山俊太郎が小用に立ち、外に出て行くと、赤い文字で、『あんたがたは人か鬼か、隣では5歳の男の子が熱にうなされて、目に涙を浮かべているのに……』と書いた貼り紙がしてあった」と書いています。どうやら澁澤もその仲間たちも5歳児以下の幼児性を持っていたいたようですね。まあ、芸術家というのはみんな「人間失格」的な存在ではありますが……。

澁澤は、伝説の雑誌「血と薔薇」の編集長も務めました。残念ながら3号で休刊となる、いわゆる「3号雑誌」となってしまいましたが、著者は「『血と薔薇』の3冊は、まさに『60年代最後に打ち上げられた「異端の花火」とも言うべき華やかな暗黒趣味の開陳』(高原英理)という趣きだった。 中心メンバーの一人だった種村季弘が、21世紀になって面白いことを語っている。『血と薔薇』はエロティシズムの雑誌とはいえ、米国由来のヒッピー文化に絡んだ性解放論のごとき、その頃流行していた時代思潮とはむしろ対極的な方向をも打ちだしていたのではないかというのだ。今にして思うと、それは永遠の少年の世界、『コドモノクニ』の世界だった、と種村は述べている」と書いています。

4「和四十四年/美学校/『怪奇小説傑作集4』/サド裁判最高裁判決/再婚/薔薇十字社」では、1960年代の終りから70年代の初めにかけて、出版界に怪奇幻想ブームが巻き起こったことが紹介されます。稲垣足穂、先にもふれた小栗虫太郎、それに江戸川乱歩、夢野久作、久生十蘭、橋外男といった「幻想文学作家」「異端作家」の復権復活が盛んになりました。澁澤はそれらの出版にいろいろなかたちで関わり、ブームを牽引する1人を務めましたが、「図書新聞」1969年12月22日号で、「私の一九六九年」と題された文章に、「私の1969年は、10年がかりのサド裁判のようやく決着のついた年として、長く記憶に残るであろうが、これは要するに公的な事件であり、年表に書きこまれるための事件のようなもので、私の内面生活が、それによって昂揚したり、影響されたりするというようなことは全くなかったのである。[……]いずれにせよ、観念こそ武器だと思っていた私たちの60年代は、いま、ようやく終ろうとしているような気がする」と書いています。

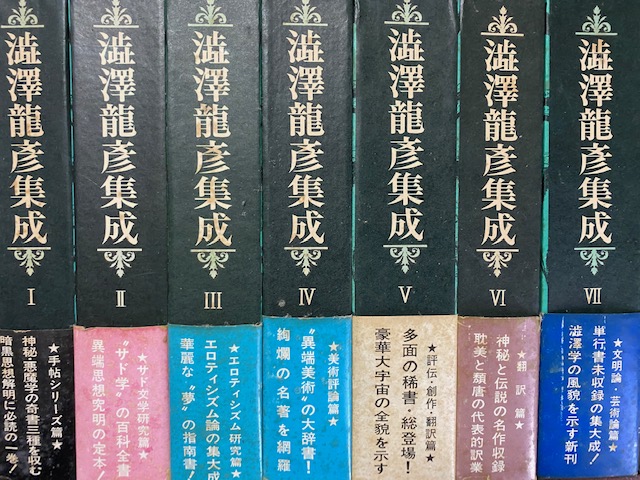

わが書斎の『澁澤龍彦集成』

わが書斎の『澁澤龍彦集成』

5「昭和四十五年/澁澤龍彥集成/初のヨーロッパ旅行/三島の死」では、1070年(昭和45年)の2月より『澁澤龍彦集成』の刊行が桃源社で始まったことが書かれています。当初は全6巻の予定でしたが、好評のため増巻して全7巻となりました。配本は順調に進み、完結はこの年の9月でした。内容見本には、石川淳、稲垣足穂、埴谷雄高、三島由紀夫という錚々たる顔ぶれの懇ろな推薦文が並び、まことに圧巻でした。澁澤は「日本中の人がおれを認めてくれなくても、この4人が認めてくれればいいんだ」と語っていたといいます。

桃源社の中興の祖で、創業者・矢貴東司の息子である昇司が以下の「刊行のことば」を書いています。

「現下の混沌とした文学界に在って、唯ひとり悠然と壮大な夢の宇宙を創る稀有の人に澁澤龍彦氏があります。 人類の夜の思想の博大な探究者である澁澤氏は、西欧中世魔道の奥義に通暁し、サド侯爵の巨大な哲理に沈潜する。真個の魔術師と申せましょう。痩身瀟洒、左手に把るパイプの紫煙と共に、泰西異端の肖像を談り、世紀末の緑の色調を愛で、しかも今日の危機的情況を透徹せる眼で裁断する氏は、サド作品の美事な日本語への移入の仕事を端緒として、研究・評論に、創作に、典雅にして尖鋭なる魔筆を自在に揮っております」

この矢貴昇司の文には、当時の澁澤が読者や世間から抱かれていたイメージが集約されています。まさに、澁澤は「時代の寵児」になっていたのです。

同年5月8日、赤坂のシドで、三島由紀夫との対談「タルホの世界」が行われました。1968年(昭和43年)の鏡花をめぐる対談と同様に、中央公論社『日本の文学』の月報のための仕事でしたが、三島は澁澤に向かって、「僕はこれからの人生でなにか愚行を演ずるかもしれない。そして日本じゅうの人がばかにして、もの笑いの種にするかもしれない。[……]もしそういうことをして、日本じゅうが笑った場合に、たった1人わかってくれる人が稲垣さんだという確信が、僕はあるんだ」と発言しました。

対談といえば、第Ⅶ章「胡桃の中の世界(1971―1975)」の4「昭和四十九年/イタリア旅行/『胡桃の中の世界』/吉田健一」では、1974年(昭和49年)に行われた作家の野坂昭如との対談も紹介されています。

対談の際、澁澤のこの異様なまでに若い風貌に驚いた野坂昭如は、「澁澤さんは、ぼくより二つ年上なのに、ずいぶんお若く見えますね。フランスに行かれた時なんか、いくつに見られましたか」と問いかけました。澁澤は「高校生に思われたらしいですね」と返答しています。じつは澁澤は同窓会が好きで、よく中学校や高校の同窓会に出席していました。

57歳のときの高校同窓会の集合写真

57歳のときの高校同窓会の集合写真

著者は、「中年のオヤジになったクラスメートたちから寄ってたかって、『なんでお前だけがそんなに若いんだよ!』と、嫉妬まじりの冷やかしをやんやと受けたことだろう。澁澤が57歳の時に撮られた、旧制浦和高校の同窓会写真がある。そこに、頭が禿げ上がったり、でっぷり太って貫禄がついたりした同級生たちといっしょに写っている澁澤の姿は、まるで異星から来た生物が1人紛れこんだみたいに見える」と書いています。澁澤自身は、「この若いということは、私に生活らしい生活がないためであろう。そのために、いつまでも青二才のような、極楽とんぼのようなつらつきをしているのであろう」(「ビブリオテカ澁澤龍彦Ⅳあとがき」)と述べています。わたしも、その通りだと思います。ちなみに、57歳というのは、わたしの現在の年齢ではありませんか!

5「昭和五十年/ユリイカ特集号」では、ベトナム戦争が終結した1975年(昭和50年)に白水社の全12巻のシリーズ『小説のシュルレアリスム』が刊行開始されますが、その第1回配本はアルフレッド・ジャリの『超男性』で、翻訳者は澁澤でした。著者は、「1975年は、この『小説のシュルレアリスム』だけでなく、紀田順一郎と荒俣宏が編纂した『世界幻想文学大系』が国書刊行会から刊行が始まっている。そうした『従来では考えられないような突拍子もない企画』の実現について澁澤は、『十年前に、私が「世界異端の文学」なんてのを企画したとろとは、まさに隔世の感がありますなあ。何で私のやることは十年早いんでして』」と述べています。

わが書斎の幻想文学の叢書群

わが書斎の幻想文学の叢書群

また、著者は「実際、1970年の初めより、いま名前が出た国書刊行会や、薔薇十字社を引き継いだ出帆社、生田耕作のプライヴェート・プレスの奢灞都館、それに牧神社、創土社、森開社、南柯書局、青銅社等々、1950年代の昔より澁澤が営々孜々として渉猟し紹介につとめて来た〈異端文学〉や〈幻想文学〉を手がける小出版社が陸続と現れていた」とも述べています。それらの叢書群は、ほとんどすべて、わたしの書斎に置いてあります。

同年9月、「ユリイカ」の「特集・澁澤龍彦――ユートピアの精神」が刊行されました。この特集号で、澁澤は心理学者の馬場禮子のロールシャハ・テストを受けています。澁澤のテストについて、馬場は、「生々しい情感のふれ合いを避ける特徴と、同時に知的観念的な世界を愛し、実に敏捷に自動的に、その世界に入りこんでしまう特徴とが、鮮やかに示されていた」、「これほど観念を愛し、観念にエネルギーを注ぎながら、なお現実を歪めないでおく能力は稀有のものといえよう」と結論づけています(「観念的エロスの夢」)。 4年後に、このテストのことをふり返った澁澤は、「私は生まれてから一度も本当のことはしゃべったことがないような気もする」、「簡単にいえば、裸になることができない人間なのである」と述べています。また、「心理学というのは一種のオカルティズムではないかという疑いが、どうしても私の心底から消えないのである」とも言っています(「テストのあとで」)。

わが実家書庫の『群書類従』の書棚

わが実家書庫の『群書類従』の書棚

第Ⅷ章「 記憶の遠近法(1976―1979)」の3「昭和五十三年/『玩物草紙』/『記憶の遠近法』/蔵書/日本の古典」では、「全集年譜」に「この年、『唐草物語』の執筆に先だって、日本、東洋の古典の研究はいよいよ本格化していた」とあることが紹介されています。 澁澤は、『群書類従』『続群書類従』『続々群書類従』『廣文庫』『大語園』『古事類苑』『日本随筆大成』といった日本の古典に関する膨大な叢書類を、この時期に軒並み揃えています。

わが実家書庫の『古事類苑』の書棚

わが実家書庫の『古事類苑』の書棚

ちなみに、これらの叢書はすべて一条真也の真ハートフル・ブログ「実家の書庫」に書いたプライベート・ライブラリーである「気楽亭」に収められています。本書には、「これらの本のほとんどは、最終的には2階の寝室に侵入して、その狭い部屋のベッドの脇の本棚にまとまって収められている。本屋への支払いが、ある時期からは洋書より和書の方が多くなった事実を、龍子も証言している」と書かれています。

著者は澁澤の蔵書目録『書物の宇宙誌』を作った人ですが、澁澤の本棚をつぶさに見てなによりも印象深かったのは、いわゆる雑書の類が皆無に近いことだったそうです。「本の扱いは丁寧だが、べつだんコレクターや愛書家というわけではまったくなく、豪華本とか稀覯初版本の類はほとんど所有していない。雑誌は、洋雑誌を含めてあまりない。 近代の日本の作家で大部の全集が架蔵されているのは、森鴎外、幸田露伴、泉鏡花、永井荷風、谷崎潤一郎、芥川龍之介、木下杢太郎、岡本かの子、小林秀雄、石川淳、花田清輝、堀辰雄といったところで、それに、柳田國男、折口信夫、南方熊楠という学者が加わる」と書いています。澁澤自身も、最晩年の池内紀との対談で、中国や日本の方に関心が移った理由を問われて、「やはり三島さんが亡くなってからですね。ヨーロッパ的な二元論にいや気がさしたのかもしれない。もう絶対主義はうんざりですね。老荘思想のほうがずっといいです」と答えています。

第Ⅸ章「魔法のランプ(1980―1986)」の1「澁澤の日常/昭和五十五年」では、1970年代から80年代における、澁澤の静かな日常が以下のように紹介されています。

「澁澤は、昼夜逆転の生活が基本だった。夜起きて昼間に寝る。起床は午後の2時頃が多い。ただし規則正しくそうだというわけではなく、締め切り間際の仕事に集中している時は、30時間でも40時間くらいでも起きっぱなしで続けて執筆をしていた。そのかわりに、物も食べずにまる2日間くらい寝続けている日もあった。 起床したあとはふつうパンで軽く食事をとる。来客があれば人と会い、庭に出たりする。夜の8時くらいになって2回目の食事。そのあと紅茶を飲みながら読書をする。紅茶はリプトンをポットで淹れて、砂糖もミルクやレモンも入れない。家ではいつも楽なパジャマを愛用し、寒ければガウンをはおる。新聞は5紙ほどとって隅々まで読んでいたが、テレビはまったくといっていいほど見ない」

また、「読書は、応接間のソファに寝そべったりしてすることが多かった。原稿の執筆は、必ず家の書斎の大きな机でおとなった。机の上には地球儀と、クラウン、大修館の仏和辞典がある。いちばん古い白水社の『模範仏和大辞典』は1948年(昭和23)から使いつづけているもので、革表紙がボロボロになっている。原稿はどこでも書けるというタイプではなくて、自分の机以外の場所で執筆することはまずなかった。本の置き方一つにしても気になるので、仕事部屋の掃除は年に4、5回しかさせなかった。自分の蔵書だけをもちい、図書館や人から借りて本を読むことは、皆無といってよかった」とも書かれています。

2「昭和五十六年/オスカル/ギリシア・イタリア旅行/澁澤の旅/『唐草物語』と泉鏡花賞」では、パリ人肉事件が起きた1981年(昭和56年)の3月4日、澁澤がギュンター・グラスの小説を原作とした、映画「ブリキの太鼓」の試写を見たことが紹介されています。退行の意志を持った少年オスカルが、町の塔のてっぺんに登り太鼓を叩きながら叫び声を発すると、建物の大窓が次々に割れ落ちる。映画のこの場面を見て、澁澤は、「オスカルは私だ。私にそっくりだ」と思ってあやうく涙をこぼしそうになったそうです。「永遠の子ども」であった澁澤の魂に響くものがあったと推察されます。

さて、澁澤は「書斎の人」でした。著者は、「本から離れたら手も足も出ないという意味のことを、パリを歩きながら彼が述懐したのを憶えている。日々、たゆみなく、飽きることなく、好きな本を読み、その本から想を得て、自分の本を作る。その循環で59年の生涯を終えた彼は、パリを歩こうがプラハを歩こうが、実はいつも書物の中を歩いていたにすぎないのかもしれない」と述べています。そんな澁澤が生涯を通じてしんそこ好きだった仕事は翻訳でした。残された翻訳は、400字詰め原稿換算で1万3000枚あまりにのぼります。死後に刊行された『翻訳全集』は全16冊にもおよび、一作家の翻訳を全集化するのは鷗外以来だと驚かれましたが、著者は「量質ともに、それだけの価値を十二分にもった仕事だったと言えるだろう」と述べます。

一度、著者が澁澤に「誰の翻訳がいちばん好きか」と訊いたところ、「そりゃ、やっぱり堀口大學だね」という答えで、「あんなに艶のある翻訳をできる人はそうはいない」とつけ加えたそうです。旧制高校か浪人の時代に、澁澤は『月下の一群』をはじめとした堀口大學の訳詩集から、好みの作品を抜粋して筆写したノートを作っていました。著者いわく、澁澤が翻訳を貶す時には、「そっけない翻訳だね、なんであんなにそっけなく訳すのかね」とよく言っていたそうなので、この「艶のある」と「そっけない」は、澁澤が翻訳の良し悪しを評価する際の1つの物差しとなっていたようです。

5「澤龍彥批判」では、澁澤の文業に対して頻繁に向けられる批判があったことが明かされます。澁澤の文章に〈下敷き〉が多いという事実に絡む批判です。それから、もう1つ、ぜひ採りあげておきたい批判があるとして、著者は「澁澤の文学が、人間の内面という深遠なものを欠落させた文学であることに対する批判である」と指摘します。いわく、「ディレッタントの文学」、「軽い遊びの文学」、「おぼっちゃまの文学」、「たんなるメルヘン」、「現実遊離の芸術」等々。山下武は「もとより澁澤龍彦に深刻味など期待すべくもないが、そこが生得のディレッタントの哀しさで」などと揶揄しましたが、そうした批判の典型といえるケースの文章と言えます。

澁澤を強烈に批判したのが、浅田彰です。彼は島田雅彦との連続対談集『天使が通る』の第四章「ミシマ 模造を模造する」の脚注において、澁澤の三島追悼エッセイである「絶対を垣間見んとして……」に触れ、「信じがたく単純なこのエッセイを読んで感じるのは、澁澤龍彦というのがたかだか高度成長期までの文学者だったということだ。近代社会のタテマエがそれなりにしっかりしていたから、それにちょっと背を向けてみせれば『異端の文学者』を気取ることができた。それに、ヨーロッパがまだまだ遠く、洋書を手に入れるのも難しかったから、あの程度でも素人は眩惑できたという事情もある」とまで酷評しています。さらに浅田は、柄谷行人・蓮實重彦・三浦雅士との共同討議『近代日本の批評Ⅱ』(1991年)でも、ひとり澁澤に言及し、「いちばんひどいのは密室にこもってユング的な原型を弄ぶだけの澁澤龍彦。だいたい、ちょっと拗ねてみせれば異端の文学者を気取れるなんて思ってるヤツは徹底的に軽蔑すべきだよ」と発言しています。

澁澤龍彦と並び称されることの多かったのがドイツ文学者の種村季弘です。「仏文の澁澤、独文の種村」として、日本の幻想文学ブームを牽引した両者ですが、思想家の浅羽通明は著書『澁澤龍彦の時代』で、「少年皇帝」である澁澤がその数々の奇人伝のなかで、「彼ら奇人たちを全能で玲瓏な彼自身の鏡像として」描き、その結果、「そこには、相互に鏡像である彼らと澁澤龍彦のみが星と瞬き、いかなる他者も存在を許されない」と指摘しました。それに対して、種村の方は「妖人奇人たちをどこまでもいかがわしい人物として追いかけ、そのいかがわしさを賞翫しようとする」のだと浅羽は言います。著者も、「そもそも、マニエリスムのわが国への紹介者として知られる澁澤は、種村自身がいみじくも指摘するように、本質的には古典主義者的な側面が色濃い。いっぽう種村は、骨がらみのマニエリストである」と述べています。

わが書斎の種村季弘コーナー

わが書斎の種村季弘コーナー

2017年(平成29)になって、高橋睦郎がちょっと驚くような三島由紀夫の発言を公開しました。最後の頃に三島は、高橋に「自分が認めているのは澁澤龍彦ではない」とそっと洩らしたというのです。「澁澤は出典とかネタの出所が全部わかる、そういう意味では出所がわからないだけに俺は種村の方が好きだと、三島は語った」といいます。1968年(昭和43)に「週刊読書人」紙上で、種村は、三島由紀夫、磯田光一と3人で座談会をやっています。たぶんその際のことだと思われますが、三島は種村に「澁澤君は面白いんだけれども、彼はエロチックじゃないからね」と語ったそうです。

6「昭和五十九年/バルチュス展/澁澤龍彥コレクション/ボルヘス/サイン会」では、澁澤の仕事がアルゼンチンの大作家であるボルヘスの仕事に対応していることが指摘されます。「無限の文学世界が、1人の人間のなかにある」とボルヘスは書きましたが、澁澤はボルヘスの追悼文のなかで、「ボルヘスを読む楽しさの1つは、ボルヘスこともに古今東西の文学作品を読むという楽しさである」と語っています。著者は、「この2人にはもちろん違った側面も数多くあり、正反対のところさえみうけられる。けれども、ボルヘスの『文学とは幸福というものの数ある多様な形態のうちの1つである』という名言は、澁澤龍彦が残した言葉だとしても、ちっともふしぎはないだろう」と述べています。

また、澁澤にとっては古代ローマの軍人で、『博物誌』の作者プリニウスという存在が大きかったとされます。7「昭和六十年/『私のプリニウス』/富士川義之/幻想文学新人賞」では、1970年以降の澁澤にとって最も重要だった作家の1人として、プリニウスが取り上げられます。「澁澤龍彦の全著作活動において、その前半にはサド侯爵、後半にはプリニウスが守護神の役割を務めたのだった」と、種村季弘は述べています。

澁澤はたびたび「剽窃家」「翻案家」と非難を受けました。こうした問題への澁澤からの貴重な回答として、重要な書きものが残っています。2008年(平成20)、生誕80年を記念して、神奈川近代文学館で開かれた澁澤の大回顧展の際に展示された、1通の手紙です。これは、澁澤の『ねむり姫』の中の「狐媚記」と、フランス19世紀末の作家ジャン・ロランが書いた短篇小説「マンドラゴラ」の類似を指摘した一読者への返事として書かれた澁澤の書簡で、日付は1984年(昭和59)2月3日です。

澁澤は、手紙に以下のように記しています。

「お手紙ありがたく拝見しました。拙作『狐媚記』とジャン・ロランの『マンドラゴラ』との類似を御指摘くださったのは、あなたが最初です。私の書くものは、ほとんどすべて原形があります。『犬狼都市』がマンディアルグの『ダイヤモンド』を下敷にしたものであることは、よく知られています。『唐草物語』にふくまれる諸作も、 ほとんどすべて下敷があって、自分で公開してもよいのですが、かくしておいて、読者に見つけてもらうのも一興かと存じます。久生十蘭がスタンダールの『チェンチ一族』を下敷にして傑作『無月物語』を書いたように、あるいはボルヘスがH・G・ウェルズの『水晶の卵』を下敷にして傑作『アレフ』を書いたように、私もジャン・ロランを下敷にして良い作品を書きたかったのですが、残念ながら、貴兄の目でごらんになると、あまり良い出来ではなかったようです。反省しなければならないと思います。『狐媚記』は必ずしもジャン・ロランだけではなく、そのほかにも、いくつかネタがあります。私の場合、オリジナルなものは、おそらく日本語の文体だけでしょう」

第Ⅹ章「太陽王と月の王(1986―1987)」の1「素顔」では、詩人の平出隆の興味深いエピソードが紹介されます。ものにこだわらない澁澤には差別ということがまったくなかったという平出は、ある対談で「いつだったか、ちょうどなにか差別問題が起っていて、内藤君[河出の編集者の内藤憲吾]と二人で澁澤さんの前で差別問題について話したことがあったんですが、僕は北九州で被差別部落がかなりあって、小さいころに忘れられない経験があるんですね。内藤君の出身地がちょうどそのとき起っていた事件の場所に近くて、そんな話になった。そうしたら、澁澤さんはほんとにきょとんとされて、それからめずらしく、だんだん不機嫌になって、『わからんな。みんな仲よくすればいいじゃないか!』と(笑)。『でも、そういう現実があるんですよ』とこちらがいくら言っても……」と回想しています。この澁澤の発言にも「永遠の子ども」らしい無邪気さを感じます。

2「昭和六十一年/土方巽の葬儀/『うつろ舟』」では、1986年(昭和61年)4月15日、ジャン・ジュネが死んだことが紹介されます。澁澤は18日の「朝日新聞」に追悼文を書きました。同月26日、ボルヘスが死にました。澁澤は「新潮」の8月号に、次のように始まる追悼文を書いた。

「つい二ヵ月前にジャン・ジュネ道陣の一文を草したと思ったら、このたびはボルヘスである。愛惜の作家が次々に幽明境を異にしてゆくのを見るのはつらいが、しかしボルヘスの死には奇妙な明るさがある。かつて稲垣足穂さんが亡くなったとき、すでに生きているうちから、とっくに永遠の世界へ入ってしまった感のある稲垣さんが亡くなっても、それほど悲しみの気持は湧かないと書いたことがあるが、86歳のボルヘスの死に接しても、それと似たような気持を私はおぼえる」

3「入院、手術、死」では、同年4月8日、毎年恒例になっていた澁澤家の庭の牡丹桜の花見が開かれ、出口夫妻、種村夫妻、巖谷夫妻、それに堀内夫妻が招かれたことが紹介されています。堀内誠一は、澁澤の死の12日後に同じように他界しますが、その病名までが澁澤と同じでした。著者は、「澁澤は左頸から肩までが腫れて、首も回らないような状態だったが、この日は機嫌がとてもよくて、みんなからの見舞いの品であるカシミアの紺色のガウンを着てみせたりした。 花見の席で前に座っていた出口に、『胎児で死んでも、八十で死んでも、おんなじだ。おんなじなんだ』と書いた紙を澁澤は手渡した」と書かれています。

この月の20日、『高丘親王航海記』の最終章「頻伽」が脱稿。澁澤はもう起き上がることもできないほど体が弱っており、妻の龍子は何度も「文學界」編集部に断りの電話をしようと思ったそうです。しかし、澁澤は机にかじり付くようにして書き続けました。その時のようすを、龍子は「なにか、鶴が身を細っても自分の羽で織るみたいにして」と語っています。20日の深夜、澁澤が「できたよ」と言ったときには、龍子は嬉しくて思わず抱きついたそうです。でも、「これが最後なのだとも感じた」といいます。

8月5日の朝、息子が生涯同居をしていた母の節子が、北鎌倉の家の自室に座って庭を見ていると、黒い蝶が一羽あらわれて、自分の前をひらひらと行きつ戻りつしました。母はそれを見て息子が死ぬことを直感したそうです。そして、その日の午後3時35分、都内の病室で頸動脈瘤が破裂し、澁澤龍彦は死にました。享年59でしたが、真珠のような大粒の涙がひとつ左の目からこぼれて、一瞬の死だったといいます。その死は読書中の出来事でした。1973年(昭和48年)、女子高生たちがつくる同人誌のアンケートで、「あと1日で死ぬとしたら」という質問に対して、澁澤は「いつものように本を読みます」と書きましたが、その通りになったわけです。

4「葬儀」では、以下のように書かれています。

「澁澤の遺体は、慈恵医科大学病院から車で北鎌倉の自宅に運ばれた。龍子のほかに金子國義と四谷シモンが同乗した。車内でシモンが、澁澤から教わったという歌を子守唄のようにずっとうたった。 自宅では、池田満寿夫や野中ユリたちがすでに待っていた。車が家の近くに着くと、金子とシモン、それに池田や運転手らで棺を家まで運んだが、その重さに金子はびっくりした。「二人はいってるんじゃないの」と、金子は思った。帽の異様な重さは、真夏の運搬のために入れられた大量のドライアイスのせいだった。その棺は、澁澤が大好きだった画家たちの絵がいっぱい掛かった応接間に置かれた。その夜、北鎌倉は地を突き刺すような稲妻と激しい雷鳴があった」

わが書斎の澁澤龍彦コーナー

わが書斎の澁澤龍彦コーナー

「あとがき」では、著者が澁澤龍彦の生涯と作品について書かれ、語られた、膨大な文章(もちろんそこには澁澤本人のものがもっとも多い)に、あたうかぎり目を通し、それらを選択して、編集配列することによって、本書『龍彦親王航海記』を書き上げたことが述べられています。クラシック音楽についての著書も多い著者は、「あえてバッハの受難曲に喩えれば、ここでは曲の中核となるアリア、アリオーソ、コラールはもう作曲されて筆者の前に揃っていた。だから、本書の筆者が新たに書き下ろしたのは、すでに存在するそうした美しいアリアやコラールのあいだとあいだを語り繋いでいく〈福音史家〉のレチタティーヴォのパートと、それに少しばかりの序曲やら間奏曲だけにすぎないとも言えるだろう。役目は〈福音史家〉なのだから、福音史家がみずから朗々と歌う愚は厳につつんだつもりであるし、いわんや、ロマネスクな想像力などといったものは、本書の叙述にはいっさいもちいられていない」と述べています。これは、まことに素晴らしい達意の比喩であり、天竺へと旅立った龍彦親王もさぞ喜んでいることと思います。