- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

2020.10.18

『コロナ時代を生きるヒント』鎌田實著(潮出版社)を読みました。大変興味深い内容でした。コロナとは関係なく、名著です。実際、コロナ禍の中で書き下ろされた本ではなく、月刊「潮」2019年3月号から20年5月号まで連載された「鎌田實の『輝く人生の終い方』」を加筆、修正、単行本化したものです。著者は1948年生まれ。諏訪中央病院名誉院長。世界の紛争地域等への医療支援を積極的に行っています。地域と一体になった医療や食生活の改善・健康への意識改革を普及させる活動に携わっているとか。

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には著者の上半身の写真が使われ、帯には「医師・鎌田實がたどり着いた『死』の実像。ビヨンド・コロナの『死』への向き合い方。カマタ流温かくて柔らかい人生の『終い方』!」と書かれています。 アマゾンの「内容紹介」には、「『どんなにたくさんの「死」に関わっても、死には疑問が残る』――そう語る著者は、医師として多くの人を看取ってきた。人には必ず『死』が訪れる。にもかかわらず現代人は『死』を語ることを忌み嫌い、向き合うことを避けようとする。そして自らの『死』について、自己決定しないがゆえに、望まない延命治療や残酷な最期を迎えてしまう。果たして『死』は怖いものなのか。自ら末期がんを患った緩和ケア医、『あの世』について研究している大学教授、死者と通じ合うユタやノロ、死と隣り合わせだった東北被災地の人々。そしてコロナ禍が突き付けた厳しい現実――。豊かな『死』を取り戻すために奮闘する人々との対話を通じて、著者がたどり着いた『死』の実像とは」とあります。

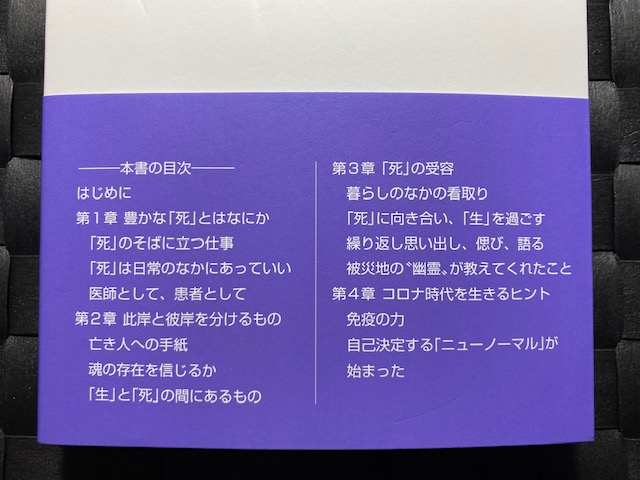

本書の帯の裏

本書の帯の裏

本書の「目次」は、以下の通りです。

「はじめに」

第1章 豊かな「死」とはなにか

「死」のそばに立つ仕事

「死」は日常のなかにあっていい

医師として、患者として

第2章 此岸と彼岸を分けるもの

亡き人への手紙

魂の存在を信じるか

「生」と「死」の間にあるもの

第3章 「死」の受容

暮らしのなかの看取り

「死」に向き合い、「生」を過ごす

繰り返し思い出し、偲び、語る

被災地の‟幽霊”が教えてくれたこと

第4章 コロナ時代を生きるヒント

免疫の地から

自己決定する「ニューノーマル」が始まった

「はじめに」の冒頭を、著者は「まるごと一冊『死』について書きたいと思った。死のことを書きながら、常に『いのち』の境界線に視線を向け、いまを生きるヒントを探しつづけた。この本の取材のために、新しい看取りの場所とされるホームホスピスを訪ねた。たくさんの人の死を看取ってきた緩和ケアの専門医が末期がんになり、どのように『死』と向き合っているのかを聞きに行った。被災地でなぜ幽霊が出るのか、幽霊が出ることの意味はなんなのか、など『死』の周辺についても取材した。ユタやノロが再注目されていると聞いて、シャーマニズムの存在意義を問うため、沖縄にも行った。ターミナルケアについて研究しているカール・ベッカー教授とも語り合った。日本中を歩いて、たくさんの学びがあった」と書きだしています。

著者自身は、いつか「死」がくることを納得しながら生きているそうですが、「もちろん、どこまでも生きることを諦めていない。最後まで全力で『生』をまっとうするつもりだ。生きている限りは、ピンピンと元気で、好きなことをやっていたい。もっといえば、わずかでもいいから誰かの役に立ちたいと思っている。そしてその時がきたら、ヒラリとあの世に逝けたらいいなと思っている。ピンピンコロリ(PPK)ならぬ、ピンピンヒラリ(PPH)。僕の造語だ。コロリだとなんだかゴキブリコロリみたいでカッコ悪い。痛がったり苦しんだりせずに、家族に手をかけることもなくヒラリと身をかわすように逝く」と述べています。このピンピンヒラリ(PPH)というのは良い言葉ですね。

著者によれば、日本人は自分らしく「生」をまっとうしたいと願いながらも、「死」についてはやみくもに恐れて、なるべく遠ざけようとします。そして、いざ「死」に向き合わなければならなくなった時には、人任せにしてしまいます。「生」と「死」が表裏一体であることに、薄々気づきながら、誰もが「死」だけを直視しないようにしてきてしまいました。いまからでも遅くないと思って「死」の本を書くことに決めたとして、著者は「いま、日本社会は『多死時代』に突入しつつある。高齢化によって死者数は年々増加していて、1995年には約95万人だったのが、現在は約136万人となり、2035年には165万人に達すると言われているのだ」と述べています。

それにもかかわらず、日本人の多くは自分自身の命に対して曖昧な対応をしているとして、著者は「少なくとも、僕にはそう見える。しかし、2020年の人類は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によって、誰もが否応なく「死」を直視せざるを得なくなった。わずか半年前に、新たな感染症のこれほどまでの世界的な流行を、いったい誰が予想したことだろう」と述べます。

新型コロナが僕たちに突き付けたことは、いつ誰が亡くなってもおかしくないということです。亡くなるのは、自分自身かもしれないし、大切な人かもしれません。感染リスクがいくら低くとも、重症化リスクがどれだけ小さくとも、新型コロナが未知のウイルスである限り、それらはゼロ%とは言い切れないとして、著者は「まさに、僕たちは否応なく『死』を直視せざるを得なくなったのだ。だからこそ、僕たちはいつまでも新型コロナ以前のように『死』を遠ざけていてはいけない。『ビヨンド・コロナ(コロナを越える)』を意識して、『生』をまっとうしたいと願うのと同じように、いまこそ『死』に向き合わなければならないのだ」と述べるのでした。

第1章「豊かな『死』とはなにか」の「『死』のそばに立つ仕事」の冒頭を、著者はこう書きだします。

「『死』は決して怖いものではない。しかし、最近の日本人は『死』をやみくもに恐れ、遠ざけ、考えないようにしてきた。患者自身が自己決定しない、あるいはできないために、望んでいない延命治療につながってしまうことも多い。考えないがゆえに、残酷な『死』や、悲惨な『死』を増やしてきた可能性がある。そして、残酷で悲惨な『死』を見た人々は、さらに『死』を恐れ、遠ざけ、考えないようになる。いまの日本社会にはそんな悪循環があるように思う」

この著者の考えには、まったく同感です。まさに、拙著『ロマンティック・デス〜月を見よ、死を想え』(幻冬舎文庫)には、同じことを書きました。

厚生労働省の「人口動態調査」によると、2017年には病院・診療所・施設で亡くなる人が全体の84.7%であるのに対し、自宅で亡くなる人は13.2%となっています。この数値について、鳥取県の「野の花診療所」の徳永進院長は、「個人的には、『病院・診療所=60%』『施設=10%』『自宅=25%』『その他=5%』くらいが良いと思っています。そう考えると、自宅での『死』はもっと増えた方がいい。というのも、気を遣わざるを得ない病院とは異なるものが自宅にはあります。自分の布団、煮炊きする匂い、孫や子の顔、部屋、壁、屋根、そして屋根の上には空がある。それらはすべて、その人の独特の環境なのです」と述べています。

また、「『死』という宝の体験」として、徳永院長は「もちろん、病院での『死』が増えた理由もわかります。汚れた土間で死ぬよりも、病院で死んだ方がきれいだし安心だと考えるのは当然のことかもしれない。ただ、自宅にあるその人独特のものを失って、すべてを外に委託するのがあたりまえである社会というのは、もったいない気がするんです。『死』という”宝の体験”をしそびれるのは、あまりにもったいない」と述べます。「死」が”宝の体験”という表現には意表を衝かれましたが、まさにその通りだと思います。

著者によれば、エビデンス(根拠)はないものの、多くの医者が「在宅の方が痛みは少ない」と言っているそうで、「家に帰るとその人にしか担えない何かしらの役割がある。もしかすると、そのことが関係しているのかもしれない」と述べます。著者のこの考え方には、徳永院長も「役割があると、心が脳に働きかけるんでしょうね」と賛同してくれたそうです。徳永院長は著書の中で家が失ったものを挙げています。出産に始まり、結婚式、そして葬式などですが、「昔は、家から墓地まで行列をつくって故人を弔う『野辺送り』という風習がありました。家族には各々の役割があって面倒と言えば面倒な儀礼なんですが、いまになって思えば、それによって『悼む』とか『弔う』といった気持ちを持てていたのかなとも思います。近代化を否定できない社会になりつつありますが、それによって失ったものもあるのだと感じています」と述べています。これには、『儀式論』(弘文堂)の著者であるわたしも100%賛同しますね!

徳永院長は、以下のような興味深い話もしています。

「私はよく、縄文人の『死』について考えるんです。つまり、鎮静剤も抗がん剤もない時代の『死』です。たとえば、いままさに亡くなろうとしている人がいたとします。そばにいる人が谷に下りて水を汲んだり、『ここか?』と言って痛む部分をさすったり、きっと縄文人も『死』を前に右往左往していたんじゃないかと。縄文人の身体にも私たちと同じ心臓や肝臓、指や耳がある。身体が普遍なのと同じように、そばにいる人の右往左往する行動も、普遍的なものではないかと思っています」

また、徳永院長は「制度や構造の発展によって素晴らしい『死』を実現できているかというと、実はそんなこともない気がしますね。確かに生存期間こそ長くなっているとはいえ、もしかすると、縄文時代の方がありのままの『死』を見られたのではないかとも思っています」とも述べます。徳永院長によれば、日本には「死」に対する過緊張があるそうです。医療者は患者や家族の過緊張を取り除いてあげるべきなのですが、これがなかなか難しいわけです。本書を読んで、わたしは徳永進という方を初めて知りましたが、その発言には共感することばかりです。ぜひ、これから著書を読んでいきたいと思います。

「『死』は日常のなかにあっていい」では、2019年の暮れ、著者が京都大学で宗教・生命倫理学者のカール・ベッカー特任教授と「生と死の間にあるもの」について語り合ってきたことが書かれています。わたしはベッカー教授と面識があり、じつは昨年の「フューネラルビジネス・フェア」のトークショーで共演させていただく予定でしたが、お互いのスケジュールが合わなくて企画が流れてしまいました。ターミナルケアや遺族の悲嘆について研究を行っているベッカー教授は、アメリカ・イリノイ州生まれ。1970年代に京都大学の文学部で研究し、ハワイ大学で博士号を取得した後、1983年に再来日。それ以降はずっと日本を拠点に活動されてきました。

著者は、ベッカー教授に死後の世界といった「日本人の他界概念」について質問します。ベッカー教授は、「歴史を振り返ると、日本人は『死』に対する関心が深い民族であることがわかります」と述べた上で、そもそも日本に仏教が定着した1つの要因は、土着の神道が物理的な次元のみで「死」を捉え、死を「穢れ」として避けていたことにあるとして、「その一方で、仏教は目には見えない倫理・心理・輪廻転生まで説いているのです。裏を返せば、目に見えない次元の話は、仏教によって日本に持ち込まれたと言えるでしょう」と述べています。

仏教伝来以前の時代から、日本には「殯(もがり)」という葬送儀礼がありました。「殯」は、本葬までの数日間、遺体を棺で仮安置する慣習です。その中で、ごく稀に死んだはずの人が棺から蘇ってくるといいます。そこで仏教とともに伝わった文字で、その驚くべき経験が記録されるようになります。現代の医学では、臨死体験を仮死状態からの回復という解釈も可能ですが、奈良・平安朝の日本人はそれを文字通りの”蘇生”と捉えたのです。

ベッカー教授の話の中で著者が特に興味深く感じたのは、「死」のイメージは国によって異なることでした。ベッカー教授は、「「臨死体験のイメージは、自分の意識下にある風景を言語化してつくり上げられるものです。たとえばアラビアの人々は燃える砂漠、ポリネシアの人々は荒れる海、スコットランド人は絶壁をイメージする傾向があります。その一方で、どの地域にも共通しているのは、それらを渡ってしまうと、もはやこの世には戻って来られないというイメージです」と語っています。

ベッカー教授の話を興味深く聞いた著者は、「僕は医師だから、魂の存在を否定する立場を取っている。ところが、長年にわたって緩和ケアに携わり、たくさんの『死』に向き合うなかで、こんなことを感じるようになったのだ。すなわち『生』と『死』の間にクッションのようなものがあると考える人のほうが、救われているのではないかと。そう考えている人のほうが、むやみに『死』を恐れていないような気がしている。もしかすると、日本人が見てきた三途の川というのは、まさに僕が考えるクッションのようなものなのかもしれない」と述べています。そんな著者の考えをベッカー教授にそのまま伝えてみると、「なるほど。そういう解釈も悪くないですね」と共感してくれた上で「三途の川を渡る、というイメージから言えるのは、仏教に関して深い知識がないにせよ、多くの日本人は潜在的に仏教的な発想を持って生き、死んでいくということなのでしょう」と語ったそうです。

かつて日本人は「死」を寂しがったり、悲しんだりはしていたとしても、恐れてはいなかったとして、ベッカー教授は「40年前の調査では、先進国のなかで日本人が最も『死』を恐れていなかったという結果が出ました。それは何も切腹や特攻という歴史があったからではありません。そうではなくて、40年前までは多くの人が当たり前のように在宅で家族を看取っていたからです。確かに、私が初めて京都を訪れた1970年代には、まだまだ多くの人が病院や施設ではなく、自宅で亡くなっていました。つまり、『死』が身近にあったのです。恐れというのは、どう応えればいいか、わからないがゆえに生まれるものなのです」と語っています。70年代までは在宅で看取るのが常識でした。それが80年代のバブル期には、多くの人が高齢の親を入院させるようになります。お金を払うことで、看取りの際の手間やトラブルを回避したのです。結果的に、これが「死」に対する恐れを抱く原因となったとベッカー教授は考えるのでした。

WHO(世界保健機関)は、終末期の患者には4つの痛みがあると定義しています。4つというのは、「身体の痛み」「心の痛み」「社会的な痛み」、そして「霊的な痛み」です。この「霊的な痛み」のことをスピリチュアル・ペインといいます。著者は、「個人的には、日本人には最初の3つこそすぐに理解できるが、スピリチュアル・ペインだけがどうもわかりにくいのではないかと思っている」と述べます。そこで、ベッカー教授に、スピリチュアル・ペインについて質問すると、スピリチュアル・ペインというWHOの概念には、イスラム教やキリスト教の「死後の裁き」がベースにあるという答えが返ってきました。「なので、日本人にはスピリチュアル・ペインはないと言われていた時期もありました。しかし、日本人だって終末期には『自分の人生にはどんな意味があったのか』『これで良かったのか』『死んだらどうなるのか』など、いろんなことを考えます。それこそが、日本人にとってのスピリチュアル・ペインではないでしょうか」と、ベッカー教授は語るのでした。

日本人には、悲嘆は癒やすべきもの、乗り越えるべきものと考える人がいます。ベッカー教授によれば、日本人がそう考えるようになったのは心理学者のジグムント・フロイトの影響だそうです。一条真也の読書館『人はなぜ戦争をするのか』で紹介した本に収録されているフロイトが1917年に発表した「喪とメランコリー」という論文の中で、悲嘆については早く忘れたほうが良いといった趣旨を書いています。著者は、「時は第1次世界大戦のただなか。大勢の犠牲者の遺族は半ば諦めの気持ちで、フロイトの主張を受け入れたそうだ。その直後に、欧州に渡った日本人留学生たちが、現地で支持されていたフロイトの心理学を日本に持ち帰り、それが未だに根付いているというのだ」と述べています。

しかし、ベッカー教授はこれを否定します。つまり、悲嘆は癒やせるものでも乗り越えるものでもないとして、「1980年代に日本にやって来たデニス・クラス教授は、墓や仏壇を通して先祖と対話をする日本人を見て、故人との絆は続かせていい、忘れなくてもいいんだと思うようになります。これが『続く絆』理論です。この理論は、90年代から欧米心理学の世界でも認められるようになります。ただし、日本人からすればそれは新しい理論でもなんでもなく、当たり前のはずなんです」と言います。

加えてベッカー教授は、「葬儀は、遺族をサポートし得る仲間が、一堂に会する最後の貴重なチャンスだ」と言います。「葬儀は確かに面倒だと思うかもしれない。どうしようかと迷う人も多いはずです。だけど、面倒臭いことは業者に任せればいいんです。大切なのは、ソーシャルサポートのネットワークを構築することなのです。仲間の支援は予想以上に重要です。日本ではこれからどんどん孤独死が増えると言われています。それを少しでも減らすためにも、法事や葬儀を活用していくことが大事だと思っています」と語るのでした。これは、『葬式は必要!』(双葉新書)の著者であるわたしにとって非常に嬉しい言葉でした。もしベッカー教授と昨年対談していれば、葬儀必要論で盛り上がったのではないかと思います。

ベッカー教授の話を聞いて、著者の考え方が少し変わったそうです。仮に業者による葬儀だとしても、遺族のことを考えれば、集まらないよりは集まって支え合ったほうが良いのではと思うようになったといいます。初七日にしても、四十九日にしても、家族や友だちが集まるというのは、思っていたよりも大切なのです。ベッカー教授は、「家族が集まれば、おじいさんの昔話が孫の耳に入ることだってある。おじいさんの生き方がわかれば、終末期に呼吸器をつけるか否か、胃ろう造設をするか否かといった自己決定も、スムーズにいくかもしれない。正月にしても、お盆にしても、家族が集まること自体がみんなの精神的健康を支えていると思うんです」と語ります。

わたしは『決定版 冠婚葬祭入門』と『決定版 年中行事入門』(ともにPHP研究所)を書きましたが、まさに冠婚葬祭や年中行事で集まることが家族の精神的健康を支えていると思います。著者も、「正月やお盆に家族で集まる。僕たち日本人にとっては当たり前のそんな光景も、別の角度から見れば”悲嘆の緩和教育”の場と言えるのかもしれない。そこで『死』について話し合う習慣が生まれれば、なお良いのだろう。ところがそのはずだったのに、新型コロナウイルス感染拡大で、状況が一変してしまった。葬儀で人が集まると感染拡大の恐れがあるため、集まれないのだ」と述べます。まったく、困った事態になってしまいました。日本人の精神的健康が心配です。

第2章「此岸と彼岸を分けるもの」の「亡き人への手紙」の冒頭を、著者はこう書きだしています。

「東日本大震災の被災地でも『死』について考えてみたい。岩手県陸前髙田市の広田半島。ここには、震災で大切な人を亡くした人々の思いを静かに受け止めてくれる場所がある。半島の森のなかにひっそりとたたずむ『漂流ポスト3・11』だ。大切な人を失った人々の心は、そう簡単には癒やされない。どれだけ時間が経っても、友人はもちろん家族にさえ胸の内を吐露できないことだってある。『漂流ポスト』には、そんな人々が亡くなった人に対して綴った手紙や葉書が届くのだ」

「書くことが癒やしの第1歩」として、著者は「届くのは亡くなった方宛ての手紙。それらには行き先がないから『漂流ポスト』。僕はこのネーミングが絶妙だと思う。きっと遺された人々は、書くことで少しずつ癒やされていくのだろう。ある時からは、震災で大切な人を亡くした方々以外に、病気や事故で家族や友人を亡くした人からも手紙や葉書が届くようになったそうだ。『誰かに手紙を書こうとすると、ペン先に必ず相手の顔が浮かぶものです。皆さん、気持ちを文字に置き換えることで、気が楽になっているんじゃないでしょうか』届いた手紙は、カフェの裏にある青い外壁の小さな小屋で閲覧できるようになっている」と述べています。

著者はいまも、末期がんの患者の回診を毎週行っているそうです。その時に、患者のこれまでの来し方を、枕元に座ってじっと聞くことがあるとか。静かに、ただ相槌を打ちながらじっと聞くのです。医療の世界で言われる「ナラティブ・セラピー」です。著者は、「自分の人生を物語っていくうちに、多くの人が自分の人生に意味を見出すことができるようになる。つらいこともあったけれど、全体を見ると良い人生だったと。だからこそ、聞いてくれる人、相槌を打ってくれる人が必要なのだ」と述べています。

しかし、実際には医師不足などの問題もあって、なかなか聞いてくれる人はいないのが現状です。その意味では、日本中の人々が胸の内を吐露できる「漂流ポスト」の存在意義はとてつもなく大きいのかもしれません。そして著者は、「新型コロナウイルスによる重症肺炎で人工呼吸器につながれながら亡くなった人の死は残酷だ。家族は立ち会うこともできず、手を握ってあげることもできず、思いを聞いてあげることもできない。遺された家族の想いは複雑だろう。やがてその悲嘆を癒すために漂流ポストに手紙がやってくるのではないかと思う」と述べるのでした。

「魂の存在を信じるか。」では、医療の世界にある「死の3兆候」という考え方が紹介されます。すなわち「心臓拍動停止」「呼吸停止」「瞳孔散大・対光反射停止」の3つの兆候が表れた時に、医者は「死」の判定を下すことになっているのです。著者は、「言うまでもなく、医療は科学的な見地を拠り所としている。したがって、魂の存在を認めるわけにはいかないし、『生』と『死』の間には明確に境界線が引かれている。しかし一方で、これまで医者としていろんな患者と接してきて思うのは、魂の存在を信じている人、つまり『人の命は、死んでも終わらない』と考えている人の方が、困難や苦悩、絶望を乗り越えられているのではないかということだ。存在するかしないかではなく、存在を信じるか信じないか。信じない人よりも信じる人の方が、生き方の知恵というか、苦境を乗り越えるパワーみたいなものを持っている気がするのだ」と述べています。

また、「死者を身近に感じる文化」として、著者は「沖縄ではいまもなおユタが人々の生活のなかに存在し続けている。それはどうしてなのだろう」と疑問に思い、沖縄のシャーマニズムに詳しい跡見学園女子大学の塩月亮子教授を訪ねます。著者の質問を受けた塩月教授は、「決定的な要因を1つだけ挙げるのは難しいですね。ただ、沖縄は日本で唯一、地上戦が行われた地です。終戦から70年以上が経った現在でも、少し地面を掘れば戦没者の遺骨や艦砲射撃の跡が出てくる場所があります。沖縄には、県民の4人に1人が亡くなるほどの凄惨な歴史がある。その意味でも、亡くなった人の供養はもちろん、生き残った人の心のケアも含めて、沖縄にはノロやユタと呼ばれるシャーマンが必要だったと言えるはずです」と語ります。聞くだけで心が痛む話ですが、説得力がありますね。

著者が「ユタに口寄せを頼む人は、どんな問題を抱えているのか」という質問に対し、塩月教授は「さすがに長寿で大往生という場合には、いまは口寄せを依頼する人は多くないはずです。頼む人は、たとえば何らかの原因で若くして亡くなった方や、突然亡くなった方などのご遺族が多いですね。遺された家族は、『まだ心の準備ができていなかった』『何か言い残したことがあるんじゃないか』などと考えがちです。あるいは『自分が死んでいることに気がついていないのではないか』『だとしたら、気づかせてあげなければ』と考える人もいるようです」と答えます。

そうして口寄せをお願いするわけですが、塩月教授によれば、それらの背景には、”魂は死んでもなお続いている”という考えがあるのではないかといいます。著者は、「急逝してしまった人に対して『自分が死んでいることに気がついていないのではないか』と心配してあげるなんて、とんでもなく優しい思いやりだと僕は思う。と同時に、遺された人々は”心配する”という形で死者とコミュニケーションを図り、ユタに口寄せをしてもらうことで、しだいに生きていく力を得ているのではないだろうか。だとすれば、それは立派な”生き方の知恵”のようにも思える」と述べます。

塩月教授によれば、あるユタのもとには、自殺願望がある人がたくさん訪ねてくるといいます。そのユタは、相談者の意思を否定せず、いつも「じゃあ、死んでみなさい」と言うそうです。しかし、話はそれでは終わりません。そのユタは続けて、「だけど、あなたは死ぬ前に生前葬をやるべきです。そこまで自殺の覚悟を決めているなら、お世話になった人たちにしっかりとお別れをした方が良いと思います。それと、霊魂は不滅だから、死んでもホッとするどころか、魂の苦しみは続きますよ。それでもいいなら、どうぞお好きにしなさい」と言うのだとか。わたしも、このユタの発言には大賛成です!

「生」と「死」を媒介するシャーマニズムが再び注目を集めていますが、塩月教授は「キーワードは”つながり”だと思います。たとえば、インターネットの普及や機械化によって、人々はかつてほど他者と直接的に接触はしなくなりました。もちろんそれには楽な面もありますが、やっぱりどこかで心は寂しさを感じているのです。科学的な思考や合理性、あるいは利便性だけでは割り切れない何かを、いまの人々は切実に感じているように思います。そんな人々が”つながり”を求めるのです。他者との”つながり”はもちろん、自分の先祖や死者とも”つながり”たいと思うようになってきている。それがシャーマニズムの再興を手助けしているのではないでしょうか」と語るのでした。

この塩月教授の話を聞いた著者は、「もしかすると、ひとたび魂の存在を信じるならば、科学的な思考では峻別される『生』と『死』が、緩やかにつながるのかもしれない。そんなことを考えさせられた」と述べます。また、沖縄には「マブイグミ」という儀式があることを紹介します。この「マブイグミ」について、塩月教授は「沖縄では、1人の人間には7つの魂が備わっており、驚いたりすると、そのうちの何個かが落ちてしまうと考えられているんです。それを儀礼によって再び身体のなかに込めてあげることを、マブイグミと呼んでいます」と説明します。著者は、「なんだか、とても長閑で温かな儀礼だと感じた」とか。

「『生』と『死』の間にあるもの」では、スピリチュアル・ペインについて、著者はこう述べています。

「スピリチュアル・ペインは、何も『死』に直面している時にだけ感じるのではない。この社会を生きる上で、自分の拠り所になる生き方、あるいは友人や家族など、他者との関係がなく孤独を感じている時に、人は魂の痛みを感じるのだ。僕は緩和ケア病棟で回診するとき、スピリチュアル・ペインを感じているだろう患者には、この他者との関係を考えるようにしてきた。家族のなかでこの人を理解している人が、誰か1人だけでもいないだろうか。この人を支えてくれた人、あるいはこの人が支えた人でもいい。そんな人が現れると、自分の人生の意味が見えてくる。生きる活力が湧いてくるのだ」

また、著者は「僕たちはどこかでつながっていないと生きていけない生き物だ。だからこそ、ビヨンド・コロナでは、僕たちは離れてつながっていくことをいままで以上に意識しなければならない。フィジカル・ディスタンスをとりながらも、『ソーシャル・コネクティング(社会的につながる)』が大切なのだ。そのつながりのなかにクッションのようなものがあったら、よりつながりやすくなる。人によってはそれを魂というのかもしれない。僕はまだまだこの魂の存在について悩み続けている。いま僕たちは複雑な時代を生きている。いまほど、つながることの大切さを意識せざるを得ない時はない」と述べるのですが、まったく同感です。「クッション」という表現も見事だと思います。

「被災地の‟幽霊”が教えてくれたこと」では、一条真也の読書館『呼び覚まされる 霊性の震災学』で紹介した東北学院大学の金菱清教授が登場します。大学のゼミで霊体験を正面から扱ったことで話題を呼んだ人ですが、著者は「幽霊や夢といったクッションがあるからこそ、遺された人々には故人に対して『さようなら』や『ありがとう』を言うチャンスがあるのかもしれない」と述べます。幽霊について、金菱教授はこんなことも教えてくれたそうです。

「能楽と歌舞伎では、幽霊のイメージがまったく異なるんです。歌舞伎の幽霊は、四谷怪談のお岩さんや、色彩間苅豆などの累物に代表されるように呪い系です。これは大衆受けします。その一方で、能楽の幽霊はブツブツつぶやいているだけで、全然怖くありません。それはなぜかと思って調べてみると、能楽のパトロンが武士だったからなんだそうです。武士は人を殺めるので、呪われたら困る。だから作者がパトロン向けに怖くない幽霊を採用したそうなんです」

金菱教授は、2020年3月に『震災と行方不明――曖昧な喪失と受容の物語』(新曜社)を出版しました。この本では、大切な誰かが未だに行方不明のままの人々の、どうしようもできない悲痛な思いに迫っているそうで、金菱教授は「行方不明の場合、遺体がないために、どこからが『死』なのかという定点を見出せません。なので、死亡届をいつ出せば良いのか、葬式はいつ挙げれば良いのかといった問題が生じます。私たちの社会における一般的な葬式は、基本的には遺体の腐敗が始まる前に行われます。しかし、行方不明の場合には、そうした指標がまったくない。いつ葬式をやるかは、遺された人がゼロから考えなければならないのです。その時に決め手になるのは、自分自身が納得しているかどうかだけなのです。大切な人が行方不明のままの人々は、『死』の定点が定まっていないために、いわば”緩やかな死”を経験せざるを得ないのです」と語っています。

金菱教授によると、同じ津波被災地でも幽霊が出る地域と、出ない地域があるのだとか。同じ宮城県でも石巻市には出ますが、気仙沼市の唐桑という地域には出ないそうです。その違いは、いったいどこにあるのか。金菱教授は、「石巻市以南にとって、東日本大震災による津波は、まさに1000年ぶりの大災害でした。また、同市は、県内では仙台市に次ぐ都市と言われていますが、意外とムラ社会を残しているんです。幽霊現象というのは、人伝に伝播しやすいので、石巻市にムラ社会が残っていたことは、大きな要因だと思います。他方、唐桑は30年に一度くらいの頻度で津波の被害に遭っている地域です。また、ここは昔から遠洋漁業が盛んな地域でした」と言います。

遠洋漁業ではしばしば船が座礁し、行方不明者が出ます。行方不明者が出た場合、普通は家族がその後の対応を担いますが、この地域は違うとして、金菱教授は「たとえば、船長などの漁業界で責任ある立場の人が『もう死んだことにしましょう』と判断する。それに対して、家族をはじめとした周囲も『ボスが言うんだから』と受け入れるのです。つまり、唐桑には津波や海の事故によって人が亡くなったり、行方不明者が出たりした際に働く、社会的装置があるわけです。だから対処できる。そんな地域では幽霊は出ようがないんです」と語ります。非常に興味深い内容ですね。

東北学院大学の学生を対象に、「心停止や脳死、火葬、納骨などの過程の中で、どこからが『死』だと思うか」というアンケートを実施したそうです。金菱教授は、「調査を企画した時点では、心停止や脳死が圧倒的に多いだろうと予測していたのですが、蓋を開けてみると結果は意外なものだったんです。なんと、心停止や脳死と答えたのは、それぞれわずか7%ほど。それ以外の85%以上が、火葬をされて初めて『死』を迎えると考えていたのです。これには驚きました。つまり大半の学生が、呼吸が止まり、心臓が止まったら『生』が終わるとは考えていない。この結果は、幽霊や夢といった霊性を支えるものとつながっているだろうと私は考えています」と語っています。これまた非常に興味深い内容です。早速、わたしは『震災と行方不明――曖昧な喪失と受容の物語』をアマゾンで注文しました。

いまから20年前の2000年、著者は『がんばらない』という本を書きました。その本には、人間が生きていく上で大切なつながりが3つあると書かれています。すなわち、「人と人のつながり」「人と自然のつながり」、そして「心と身体のつながり」の3つです。このうちのどれか1つでも絶たれた時に、人は生きづらさを感じる。当時の著者はそう考えていたそうです。ところが現在では、もう1つ大切なつながりがあると感じているといいます。それは「生と死のつながり」です。著者は、「ここがつながっていないと、どうも生きづらいような気がする。しかし、現代の人々は『死』を忌み嫌い、なるべく『生』から遠ざけてきた」と述べています。

金菱教授は、「東日本大震災の際、被災地以外の多くの日本人は、まったく遺体を目にしていません。震災に限らず、いまの日本は徹底的に『死』を排除することで、『生』を成り立たせている気がします。それはどこか異常な感じがしますね」と語ります。著者も、「被災地の人々が見る幽霊や夢は、僕たちに『生』と『死』がつながっていることを教えてくれているのではないだろうか。『死』は怖くもなければ、忌み嫌うものでもないのだ」と述べるのでした。

本書の最後にある「自己決定する『ニューノーマル』が始まった」では、近年、医療の分野を中心に使われていたQOL(Quality Of Life=生活や人生の質)という言葉が、世間一般にも浸透するようになったことが指摘されます。ただ命を長らえるのではなく、心身が満たされた豊かな人生を目指す、といった文脈でよく語られています。ところが、最近の国際社会では、QOD(Quality Of Death)という言葉が注目を集めているそうです。つまり”死の質”です。「死」の準備を整え、人生の総仕上げをすることの大切さが見直されている証左だろうとして、著者は「日本はこのQODのランキングで14位と、先進国のなかでも遅れている。僕は日本の順位を上げるために、『死』の質を豊かにしたいと思っている」と述べています。素晴らしい志ですね!

新型コロナウイルスの世界的な感染爆発によって、わたしたちが暮らす世界は、あらゆる面で大きな転換期を迎えました。新型コロナは、さまざまな潜在的な課題を顕在化させたのです。コロナ後の世界は、新しい価値観や仕組みによって、コロナ以前の世界とはまったく別の世界になるはずだとして、著者は「その時に、1人ひとりがきちんと『死』に向き合えるようになっているべきだと僕は考えている。もっと言えば、コロナ後の新たな世界は、もう一度『生』と『死』を捉え直すことから始めるべきなのではないだろうか」と述べます。

そして最後に、著者は「『死』をやみくもに恐れる必要はない。遠ざける必要もない。『死』は人生にとって大切な一瞬であり、人生の大事業なのだ」と述べるのでした。本書は全篇を通じて、共感したり、賛同することばかりでした。「老い」に関する著者の本は何冊か読みましたが、「死」に関する本書はずっと素晴らしい名著でした。日野原重明先生にはとうとうお会いできなかったわたしですが、著者にはぜひお会いしたいと願っています。そして、グリーフケアについて意見交換をさせていただきたいと思います。

『

『