- 書庫A

- 書庫B

- 書庫C

- 書庫D

No.1963 プロレス・格闘技・武道 | 評伝・自伝 『猪木力:不滅の闘魂』 アントニオ猪木著(河出書房新社)

2020.11.04

『猪木力:不滅の闘魂』アントニオ猪木著(河出書房新社)を読みました。一条真也の新ハートフル・ブログ「燃える闘魂60周年!」に書いたように、今年9月30日に、‟燃える闘魂”アントニオ猪木はプロレスデビュー60周年を迎えました。それを記念し、猪木氏が一切の虚飾を排してプロレスと人生を見つめ、全てを語った本です。出尽くした感のある猪木本ですが、本書にはこれまで語られなかった本音がたくさん書かれており、猪木が自身の闘魂の継承者と認めた‟新格闘王”前田日明との対談も収録されていて、大変興味深く読みました。

改めて、著者のプロフィールを紹介します。

1943年、横浜市鶴見区生まれ。本名、猪木寛至。1957年、ブラジルへ移住。力道山に見出され、1960年、日本プロレスに入門。1972年、自身の理想を追う団体・新日本プロレスを旗揚げ。ストロング小林、大木金太郎らとの息詰まる対決、タイガー・ジェット・シンとの血の抗争、モハメド・アリとの格闘技世界一決定戦など、従来のプロレスを凌駕する「過激なプロレス」によって、伝説的存在となる。1989年、参院選に当選し、プロレスラーとして初の国会議員に。1998年、現役引退。2010年、世界最大のプロレス団体「WWE」において、日本人として初めて殿堂入り。2013年、参院選に再出馬し当選。2019年、政界引退を表明。

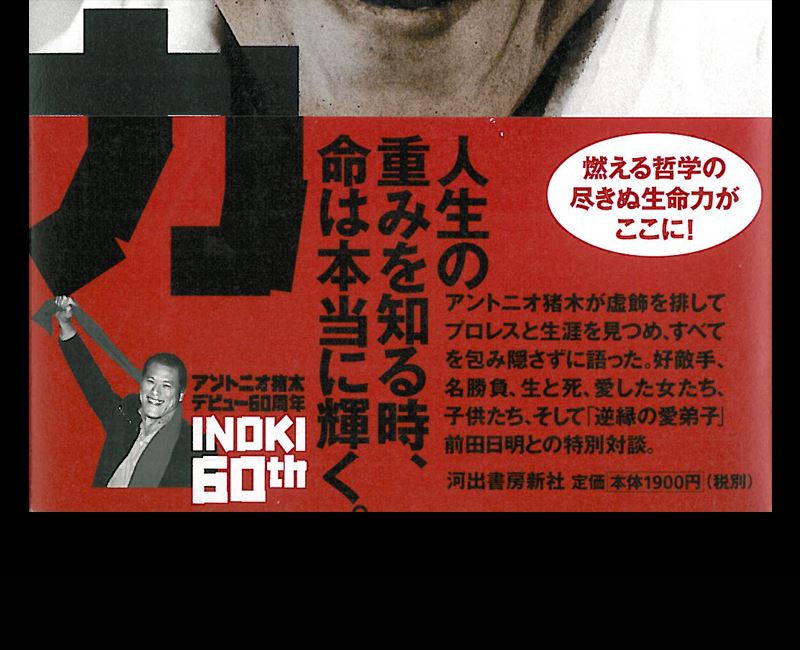

本書の帯

本書の帯

本書のカバー表紙には著者の顔のアップ写真が使われ、帯でも赤いマフラーとともに右腕を突き上げた著者の写真とともに、「人生の重みを知る時、命は本当に輝く。」「アントニオ猪木が虚飾を排してプロレスと生涯を見つめ、すべてを包み隠さずに語った。好敵手、名勝負、生と死、愛した女たち、子供たち、そして『逆縁の愛弟子』前田日明との特別対談」「燃える哲学の尽きぬ生命力がここに!」「アントニオ猪木デビュー60周年」「INOKI60th」と書かれています。

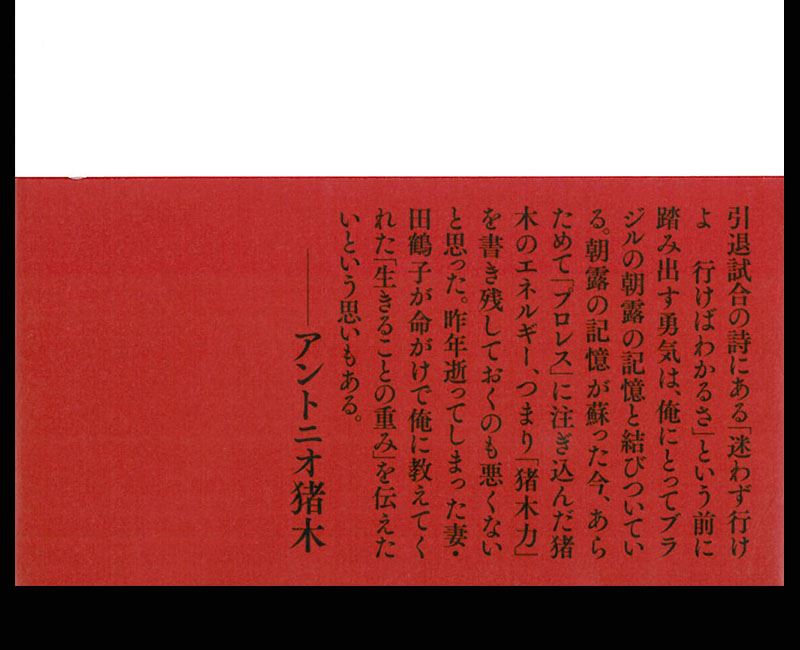

本書の帯の裏

本書の帯の裏

帯の裏には、以下のように書かれています。

「引退試合の詩にある『迷わず行けよ 行けばわかるさ』という前に踏み出す勇気は、俺にとってブラジルの朝露の記憶と結びついている。朝露の記憶が蘇った今、あらためて『プロレス』に注ぎ込んだ猪木のエネルギー、つまり『猪木力』を書き残しておくのも悪くないと思った。昨年逝ってしまった妻・田鶴子が命がけで俺に教えてくれた『生きることの重み』を伝えたいという思いもある。――アントニオ猪木」

本書の「目次」は、以下の構成になっています。

序章 朝露の記憶が蘇る時

第1章 プロレスは哲学だ

第2章 興行師アントニオ猪木

第3章 闘魂の記憶

第4章 闘う男たちに花を

第5章 闘魂の遺伝子――師弟対談

アントニオ猪木×前田日明

第6章 元妻、娘、息子へのメッセージ

第7章 妻・田鶴子の愛と生きる重み

第8章 コロナ時代の「元気」

終章 命が輝く時

「来年も桜が見えるか――『あとがき』にかえて」

「アントニオ猪木 年譜」

第1章「プロレスは哲学だ」の「人の心を目覚めさせる」では、著者は以下のように述べています。

「自分に興味のない人がいる時、『人を振り向かせる』という表現があるけど、俺の場合は、ヒトの心をつかむなんて生易しいものじゃなくて、その人の心の中に入って、首根っこを押さえつけてでも、こっちへ振り向かせてやるって思いがあった。本来の『猪木寛至』は、実は弱気な面もあって、人に言われたことを気にするところもあるんだけど、『アントニオ猪木』はそうじゃなくてね。アントニオ猪木とは、眠っている何かを目覚めさせる存在で、ただひたすらに『振り向かせてやる』って一生懸命に頑張ってきた。それが俺の生き方なんだ」

「言われたことを無我夢中でやってみる」では、「ブラジルから帰国した時に力道山は俺をブラジル人の日系二世として売り込もうとした。スカウトされた時に力道山から『日本語をしゃべるな』と指示された記憶もある。横浜生まれだし、移民でブラジルへ渡ったわけで、日系二世じゃないんだけど、その時は、『違う』なんて思う余地もなくて、何しろ雲の上の存在だった力道山から言われたことだから、疑うこともなく『はい』と返事をするだけだった」と書かれています。これを読んで、一条真也の読書館『毒虎シュート夜話』で紹介した本で、ザ・グレート・カブキとタイガー戸口が「横浜市鶴見生まれの『アントニオ』」として、まるで猪木が経歴詐称しているかのような会話をしている理由がわかりました。たしかに、猪木は移民ではありませんでしたが、それを騙ったのは猪木ではなく、師である力道山だったのです。

著者は、「今、振り返ると、力道山がそうやって売り出したのは分かる。だって俺は、何の特徴もない17歳のただの少年だったからね。『日系二世』という触れ込みを付けて特徴を持たせたかったんだろう。日本語を話すなっていうのも、二世がベラベラしゃべったらおかしいから、そう言ったんだろうし、若い時にはある時期まで、その教えを守って、たどたどしい日本語で話していた。新しい世界に入る時は、そんな風に、上に立つ人から言われたことを無我夢中でやってみることは大切なことかもしれない。俺も『日系二世』だって言われて『これはおかしい』とか思ってしまっていたら、プロレスラーとして成長しなかったかもしれない」と述べています。

「馬場さんのようにはなりたくなかった」では、最大のライバルといわれ、著者と同日にデビューしたジャイアント馬場について語っています。著者は、「馬場さんは、巨人軍出身というブランドがあって、2メートル9センチという持って生まれたあの体の大きさは凄かった。俺はただのブラジルから来た少年でね。だけど道場で馬場さんは、練習もさぼっていた。だから、俺にとって馬場さんは、ズバリ言えば『ああいう風には、なりたくない』っていう存在。合わせ鏡でいつもあの人を見ながら、『俺は違うぜ』って気づかせてくれた。それは新日本プロレスを旗揚げしてからも同じ思いで、馬場さんの全日本プロレスがあったからこそ、あれじゃいけないって足元を見つめることができたんだ。あの存在はありがたかった」と述べています。正直といえば正直ですが、よくここまで言いますね!

「仕事とは『誇りの場所』だ」では、「プロレスは八百長」とバカにするような偏見や差別について、「選手の中には、八百長と書かれても相手にしない方がいいという人間もいたが、俺は、力道山にブラジルから連れてこられて、純粋に強くなりたいと思って修行をして必死で生きてきたから、自分がプロレス界にいる限り、そこは誇りの場所であって、プロレスの地位を脅かされたり、存在を否定されたら黙っちゃいねぇぞっっていうのがあったんだ。自分が命をかけて闘っていることをバカにされて、黙ってられるかって、自分の仕事に誇りを持っていたし、誇りがあるならいつの日か振り向かせてやるって思ってた。これは別にプロレスだけじゃない。どんな職業に就いている人も、自分が日々、汗水流して頑張っている仕事をバカにされたら「ふざけるな!」って怒るのが当たり前だと思う」と述べています。著者の意見に100%賛成です。

しかし、プロレスへの偏見や差別は、著者に劣等感を与えました。「力の源は『ざまあみろ!』」では、「おれが劣等感を糧にした最たるものが、異種格闘技戦だった。昭和51年2月6日、ミュンヘン五輪で柔道の金メダルを獲得したウィレム・ルスカとの試合から始まった異種格闘技戦は、強さを証明したいという俺の思いと、興行師的発想で言えば、世界に向かって『ざまぁみろ!この野郎』って言えるかどうかっていう勝負だった。昭和47年3月6日、大田区体育館で新日本プロレスを旗揚げしてから、俺はレスラーだけじゃなくて社長にもなって、興行師としていつも意表をつくことをやってファンを興奮させることばかり考えていた。あと、『世界』っていう言葉に弱くて、常に『世界に発信』と掲げてきた。だから、世界中の誰もが『できるわけがない』とどこか見下していた、ボクシング世界ヘビー級チャンピオンのモハメド・アリとの試合も、『ざまぁみろ!』って叫びたい一心だったわけだ。ただ、それ以上に、試合がバッシングの嵐にさらされて挫折感も味わったんだけどね」と述べています。

引退後の著者は、「新日本プロレスの会長として「格闘技路線」を提唱し、新日本プロレスを迷走させます。総合格闘技に挑戦した所属レスラーたちもことごとく惨敗し、その後のプロレス人気低迷の大きな原因となりました。「プロレスラーのプライドを教え切れなかった」では、「引退してから、プロレスが嫌になったのは、プロレスラーのプライドを、俺が弟子たちに教え切れなかったっていう後悔があるから。人には、プライドがある。プライドとは、他人に対して『お前らとは違うんだよ』っていう熱い思いだと思っている。レスラーなら他のヤツらと俺はここが違うぜっていう武器を持つことがプライドであるはずなんだけど、弟子たちに『俺は違うんだよ』っていう本気のプライドを伝えて残すことができなかったのが、俺としては残念だったし、自分自身で反省する部分でもある」と述べています。

「鬼気迫る姿から学ぶ」では、著者には3人のプロレスの師匠がいたとして、「1人はもちろん、力道山。1試合、1試合、一瞬、一瞬にあの空手チョップを叩き込む姿は、ド迫力ですね。一説によると空手チョップを会得するために毎日3000回打ったという話があって、それが本当かどうかは分からないけど、あの狂気にも似た鬼気迫る姿から根性論、闘魂という魂を学んだ」「2人目がルー・テーズ。対戦したことはあるけど、直接、何かを教えてもらってはいない。だけど、あの天性のプロレスラーとしての素質は俺の憧れで、学ぶことが多くて勝手にこっちが師匠だと思っている」と述べます。

また、「3人目は、カール・ゴッチ。ゴッチさんからは、やられたらやり返せっていうか、いつでも真剣を抜けということを教えてもらった。(中略)あの人は、スパーリングで相手に極められそうになった時、尻の穴に指を突っ込んでまで相手を倒そうとした。尻の穴に指を入れられると腰が浮くわけで、その瞬間にひっくり返す。これは、刀で言えば木刀なのか真剣なのかという話で、ゴッチさんからは常に真剣を持てということを学んだ」とも述べています。そして著者は、「3人の師匠から学んだことを吸収して、闘いの中で俺なりの『猪木理論』を考えた。それは突き詰めると直感力で、計算なんかしたってしょうがねぇよっていうことで、計算通りに物事が進むことほどつまらないものはない。その瞬間瞬間、感じたままに動く直感がすべてでね」と述べるのでした。

「必死でやれば代弁してくれる人が現れる」では、「直感で勝負してきて、言葉にできなかった『猪木理論』だけど、いろんな人がそれぞれの言葉で表現してくれた。中でも直木賞作家の村松友視さんが昭和55年に書いてくれた『私、プロレスの味方です』は、俺の思いをしっかり捉えてくれる人がいたと思って、ありがたかった。テレビの世界では、古館伊知郎君が素晴らしかった。当時は、テレビ中継の興行が終わると、テレ朝のスタッフと反省会をかねて次のアイデアを話し合ってね。みんな、思いをぶつけあって熱かった。村松さんは作家の世界から見たプロレスで、古館君はずば抜けた自己表現力があった。全身で必死の思いでやっていれば、言葉にできない俺のことを代弁してくれる人たちが出てきてくれて、その表現によって周りの空気が変わった」と述べています。わたしは、いわゆる「猪木信者」の1人ですが、著者をイエス・キリストに例えるなら、村松友視や古館伊知郎はパウロやペテロのような存在だったのかもしれません。

第3章「闘魂の記憶」は、さまざまな強豪との戦いの軌跡が記されていますが、世紀の一戦として有名な「モハメド・アリ戦」(昭和51年6月26日、日本武道館。異種格闘技戦3分15ラウンド)について、著者は「試合は、最初の蹴りで仕留めるつもりだった。ゴングが鳴って、ヤツの左足めがけて蹴りにいったんだけど、それが空振りでした。仕留められなかった。それは俺の中での誤算だったけど、アリもあれだけの蹴りを受けながら立っていたから、さすがボクシングの世界チャンピオンは違うなって感じた」「試合は引き分けになって、多くのマスコミから『世紀の凡戦』ってぶっ叩かれてね。挫折感を味わった時にひとつだけ救われたのが、試合の翌朝、家を出て通りを歩いていた時にタクシーの運転手さんが『いやぁ、ご苦労さん』って声をかけてくれて、その何気ない一言にもの凄く勇気づけられた。人生において持って生まれた運とか挫折とかあるけど、瞬間、瞬間の一言で立ち上がる勇気をもらえることをあの時に実感した」と述べています。

プロレスvs極真空手の「ウィリー・ウィリアムス戦」(昭和55年2月27日、蔵前国技館。WWF格闘技世界ヘビー級選手権3分15ラウンド)については、著者は「試合まで極真と新日本の間で挑発合戦を繰り返して、互いにカッカしていたけど、俺はそうでもなかった。俺はプロレス一本でやってきたからあまり他の格闘技には興味なくて、極真と言われてもあまりピンと来なかったんだ。大山倍達総裁とは、お会いして話をした。一流の空手家でありながら、極真をあれだけ広げたという意味では、どこか興行師でもある俺と似ているところがある人だな、と感じた」と述べています。

一世一代の大舞台で失神KO負けを喫した「ハルク・ホーガン線」(昭和58年6月2日、蔵前国技館。IWGP優勝戦時間無制限一本勝負)については、著者は「ホーガンは、この試合をきっかけに飛躍したと思う。ニューヨークでビンス・マクマホンに見いだされてアメリカンヒーローにまで駆け上がったけど、昭和55年、最初に日本に来た時は、でくの坊もいいところで何も知らなかった。フロリダでヒロ・マツダさんがコーチして、グラウンドテクニックは形だけは知ってやっていたけど、実際、関節のどこを触れば極まるかとか、全然分かってなかった。そういうところを俺と対戦、またはタッグを組むことで盗んだかどうかは分からない。ただ、マクマホンと出会ったことがよかったと思う」と述べています。

元祖・無観客試合である「マサ斎藤線」(昭和62年10月4日、巌流島。時間無制限)については、著者は「マサとは東京プロレスを旗揚げした時からの付き合いで、東京五輪のアマレス代表だったから実力もあって強かった。性格的には人がいい男で、そのことで利用されたこともあった。だけど、彼なりにアメリカで修業して単独で頑張ってきた。昭和59年には仲間のレスラーを助けるために警官に暴行して刑務所にまで入って苦労もしたと思う。残念だけど、平成30年7月14日にパーキンソン病で75歳で亡くなってしまった。通夜告別式はちょうど腰の手術を終えたばかりで参列できなかったんだけど、せめてもの供養に通夜の時、寺の門まで行って窓を開けて祭壇へ向かって手を合わせた。マサ、本当にありがとう」と述べています。

第4章「闘う男たちに花を」では、ともに時代を駆け抜けたプロレスラーたちについて語られています。‟インドの狂虎”タイガー・ジェット・シンについては、「自分の役割が分かった男」として、「俺は、興行屋でもあったから、常に選手をどうやってプロデュースするかということを考えていて、いろんなアイデアが研ぎ澄まされていったんだけど、シンはそれが見事に当たった代表的な選手だと思う。人は、自分がどういう風に見られていて、人にどう育てられているかっていうことに気がつかないことがある。俺は、どう見せれば客を引き付けられるかということを本能的に分かっているところがあって、シンの持って生まれた感性と俺の本能が絶妙なハーモニーとなって、あれだけの試合を見せることができたと思う。彼は会うたびに『猪木のおかげだ』と言ってくれたけど、シン自身が自分の役割をしっかり心得ていたからこそ、数多くの客の気持ちをつかんだと思っている。あれほど自分の役割を分かった外国人選手は、シンをおいて他にはいない」と述べています。

‟大巨人”アンドレ・ザ・ジャイアントについては、「時代が生んだ化け物」として、「アンドレと最後にシングルで闘ったのは、昭和61年6月17日、愛知県体育館。最後は腕固めで初めて彼からギブアップを奪ったんだけど、あの時は、もうピークを越えていたと思う。今、あの試合を振り返ると、客をしっかり自分の手でつかんだなっていう思いだけだね。全盛期は、岩みたいで蹴りを入れたら俺の足が剥離骨折したこともあったぐらい、人間じゃないみたいだった。アンドレは、言い方は悪いかもしれないが、時代が生んだ化け物。あれだけの選手と闘ったことが今もストーリーとして語り継がれているわけだから、逆に俺にとって、彼と出会えたのはラッキーだった」と述べています。

外国人レスラーだけでなく、身内である新日本プロレスの日本人レスラーについても著者は正直に語っています。特に、新日本プロレスの社長を務めた坂口征二と藤波辰爾の感想が興味深いです。‟世界の荒鷲”坂口については、「夢を語らなかった坂口征二」として、「坂口は、昭和48年4月に、日本プロレスから旗揚げ2年目の新日本に移籍してくれた。移籍の交渉は、新日本のテレビ中継をスタートするためにNET(現テレビ朝日)が間に入ってつないでくれた。見た通りの穏やかな性格で、とてもいい人間。人を使うのがうまかった。副社長として社長の俺ができない役割をやってくれて、右腕としてこのバカな俺を支えて本当によくやってくれたと感謝している。ただ、ちょっと荒っぽい話になるけど、ここ一番というときに勝負をかける、命をかける、差し違えてもっていうタイプじゃない。金の部分しか見ないで、夢を語らない男だった。だからこそ夢ばかり追っていった俺にとって大切な男だったとも言えるのだが」と述べています。

‟炎の飛龍”藤波については、「髪切り事件の中途半端さ」として、「俺から言わせると、真面目一辺倒じゃなくて、もっと性格的にはじけるところがあったらよかった。例えば、髪切り事件っていうのがあってね。あれは昭和63年4月22日、沖縄の奥武山体育館、試合後の控室でマッチメイクへの不満を俺にぶつけてきてね。決意の表れかどうか今も分からないんだけど、なぜか突然、自分でハサミを持ち出して髪の毛を切り始めたんだけど、ほんのわずかのこれっぽっちしか切らなかったんだよ。どうせ切るなら、もっとバサって切れよって。髪切りますって言ったのはいいけど、あれじゃ、お前、そんなの切ったうちに入らないよって思ったよ。そういうところで、もっとはじけていれば、さらによかったと思うんだけど、それもすべて藤波の個性で、もっと切れよっていうのは俺の価値観だから今さら言っても仕方ないんだけどね」と述べています。

著者は、藤波辰爾の他にも、長州力、藤原喜明、佐山聡といった弟子たちについて語った後、「プロレスと格闘技はなぜ分かれたのか」として、「アリ戦に始まって、一貫して『プロレスが一番だよ』っていうことを訴えたかった。時代が流れて、みんなは勝手にプロレスと格闘技を分けているけど、俺は分けたことがない。だって、強さが一番だということは一緒でしょ。そこは、俺の中では何も変わってない。それが、どうしてプロレスが格闘技と別れたのかは分からない。ひとつ反省点で言えば、おれが国会議員になって、この業界をすべて任せきりにしてしまったことで、こうなったのかも分からない。新日本で言えば、道場で馳浩が指導にあたるようになってから変わってしまった。彼は、シュートを教えなかったからね」と述べています。

第5章「闘魂の遺伝子」では、著者と、弟子の1人である前田日明との対談が収められています。冒頭、‟新格闘王”前田と著者の間で以下のような対話が交わされます。

前田 猪木さん、当時、道場で自分たち若手におっしゃっていた言葉って覚えてらっしゃいますか?

猪木 どんな話かな?

前田 猪木さんがよく言われていたのは「プロレスは、いつまでもこんな飛んだり跳ねたりするアメリカンプロレスのようなことをやるんじゃないんだよ」って、それで、将来、純粋に強さを競えるものをやるから「そのためにお前らちゃんと練習しないとダメだよ」って言っていました。

猪木 それは、「レスラーは強くあれ」ということが基本だから、常に強さを目指せということを伝えたかったんだよね。例えば、グレイシー柔術なんてのが後から出てきてプロレスラーが負けてしまったんだけど、彼らがやっていたあんな技は全部、俺は日本プロレスの道場で使っていたからね。関節技はいろんな締め方があるけど、柔道五段の大坪清隆さんとか柔道上がりの先輩がやる技を学んで自分のものにしていたよ。ただ、アキレス腱固めを教えられたのは、カール・ゴッチさんからだけどね。

ここで、「力道山と日本プロレスの底力」として、前田が日本プロレス出身の北沢幹之から話を聞いたり、文献を調べて知ったことを以下のように披露します。

「力道山が日本プロレスを旗揚げした後、関西にも全日本プロレス協会があって対抗戦とかしているんですけど、全部真剣勝負なんです。当時の状況というのは、終戦後にGHQが指令して武道の指導者を養成する大日本武徳会専門学校(武専)が廃校になったり、しばらくは、柔道、剣道、空手が禁止になった時があったんです。その中で力道山が1953年に日本プロレスを設立して本格的なプロレス団体が日本に興るんですけど、その時に旧制高校とかでやっていた寝技中心の高専柔道や武専という流れの人たちがプロレス界へ入ってきたんです。そういう全国でもまれにもまれた人材が集まってきた場所が日本プロレスの道場だったんです。そんなことも知らないで、当時のプロレスラーは実力がなかったとかレベルが低いとか言う人がいるけど、当時の日本の中で一番技術があったところだったんです、日本プロレスは」と述べています。

そして、力道山と木村政彦の「昭和巌流島」について、以下のような対話が交わされます。

前田 力道山と木村さんの試合は、力道山が木村さんをKOするんですけど、柔道側の人は「本気でやれば力道山は木村にかなわない」って言うんですけど、絶対にそんなことはないんです。

猪木 俺は、その試合は後からテレビで見たんだけど、試合が終わって「あれは約束があった」とか「力道山が裏切った」とかいろんなことを言う人がいたけど、あれは、あの結果がそのままじゃないの。木村さんも凄い人だけど、じゃあ、その約束というものがなかったとして、本気でやってもババンッて力道山が倒して終わりじゃないの。

前田 自分もそう思いますね。

猪木 俺は師匠のことはよく知っているけど、あの人の凄さは半端じゃなかったからね。まず精神面で、朝鮮半島から来て、相撲界に入って、その流れで自分でマゲを切ってプロレスという世界を作った魂は半端じゃない。それと拳が大きくて固くて凄かったし、ケンカは強かったと思う。相撲を辞めてから力道山が相撲部屋へバイクに乗ってくると、みんなビビッたって言うもんね。ただ、俺から見ればレスリングの技術はそれほどでもなかったけどね。

そして、「猪木さんが総合格闘技の火付け役」として、前田は以下のように語ります。「自分は、これまで今もいろんな人にいろんなことを言われるんですけど、ひとつだけ言えることは、自分は新日本プロレスに入ったときは真っ白でした。ただひたすらに猪木さんから言われることを聞いて、それを守って必死で練習して生活していたんです。だから、今でも胸張って言えるのは、自分のプロとしての人生は、猪木さんの言われたことをそのまま真っ直ぐにやっただけです。これっぽっちも外れずに真っ直ぐにやっただけです。『UWF』でも『リングス』でも本当にバカ正直にやっただけです。それは『プロは強くないといけない』『プロは誰が見てもこれは凄いなって思われないといけない』『世界の格闘技の一流の選手と試合ができないといけない』っていう教えで、猪木さんから言われたことをそのままやっただけです」

続けて、前田は以下のように語っています。

「佐山さんも若手のころ自分に『猪木さんは、こういうことを言っているぞ』ってよく語っていて、そのまま猪木さんの影響を受けていましたから、そういう猪木さんの言葉が後の『修斗』につながって、自分は『リングス』になったんです。だから、今になって総合格闘技の発展に力を注いだのは、佐山さんがどうとか前田日明がどうとか誰がどうとかって議論するのは意味がなくて、すべては猪木さんの思いや異種格闘技戦から始まったことで、猪木さんがいなければ、今の総合格闘技はなかったし、プロレスは存続できなかった。猪木さんが総合格闘技の火付け役なんです。ただ、その中で自分自身がひとつだけ自慢することがあるとすれば、総合格闘技という言葉を作ったことです」と述べます。

前田が「新生UWFは、格闘プロレスとか言われてブームになったんですけど、自分は、前にも言いましたけど、猪木さんから一番最初に『プロレスはこうでなければいけない』って言われたことをそのままやっただけなんです。猪木さんのコピーとしてUWFをやっていました」と言えば、著者は「最近は、師匠は夢に出てこないけど、昔は必ず出てくるといつも怒られてね。目が覚めると『こんなんでいいのかな』って思ったこともあったよね。ただ、今日、こうやってしゃべって、俺が力道山という源流から受け継いだ魂の遺伝子は、前田にもつながっていたんだなと分かって嬉しく思うよ」と語るのでしたそれにしても、これまでの師弟の生き様と因縁を知るわたしとしては感涙モノの対談でした。

第8章「コロナ時代の『元気』」では、「建前を捨てて、本音をぶつける」として、著者は東京オリンピック・パラリンピックの開催問題に言及します。もう今やオリンピック選手は半分プロみたいなもので、金を儲けるのは悪くないが、アマチュア精神とか言いながら、本音と建て前にオブラートをかぶせて、きれいに見せているとして、著者は「だいたい、オリンピック、パラリンピックの開催時期がそうでね。7月から9月ってあんなに暑い時期にやるバカいねぇだろ。裏側には、アメリカのテレビ局の放送権料とかお金が絡む問題があるわけでね。アスリート・ファーストなんて出まかせばかりがまかり通って、誰も選手のことなんて本気で考えていない。選手は、お上が決めたことには従うしかないから仕方がないかもしれない。だけど、もっと選手たちは声をあげるべきだ。『こんなのやってられないよ』って、そういう現場の声が今こそ必要だ。建て前より本音が今は必要じゃないか」と述べます。まったく同感ですね。

第7章「妻・田鶴子の愛と生きる重み」では、「時はすべてのさよなら」として、著者は「何人もの人たちと永遠の別れを経験してきて、それぞれの別れ方があったけど、俺の中で忘れることのできない人が4人いた。一番強烈なのがカリブ海で急死したじいさん。人生でこれほど泣いたことはないという経験でね。次は力道山で、あまりのあっけなさに命のはかなさを教えられた。離れて暮らす娘の死に人生の虚しさを知った。そして、女房を看取って、命の重さを感じた。時間が経つと、俺を慰めようと思って『1人もいいですよ』って言う人もいて、『そうですか』って答えるけど、実際に自分の身に降りかかったこと以外は、みんな他人事だもんね。だけど、『猪木寛至』の本当のところは、性格的にそんなに強くてさっぱりしているわけじゃない。ただ、人に泣き言とか愚痴を言ってもしょうがないから、自分で耐えるしかない。でも、おくられびとの方が楽だよ。おくりびとよりも」と述べています。著者の口から「おくられびと」とか「おくりびと」といった言葉が出てくるのは意外でもあり、新鮮でもありました。

「来年も桜が見えるか――『あとがき』にかえて」では、「闘魂」は、力道山が使っていた言葉を勝手にもらって著者の代名詞になったことが明かされます。さらには、「闘魂とは死ぬまで闘うこと」として、著者は「引退試合の時に『闘魂とは、闘いを通じて己を磨くこと』とメッセージを送った。確かに闘う魂なんだけど、あれから22年を経て思うことは、もっといろんな形で重ねていくと『闘魂』とは死ぬまで闘うことだと実感する」と述べます。最後に、「あの世に旅立つ時、俺が何を思うのかは分からない。今、言えることは『アントニオ猪木』っていうバカが一生懸命、生きたことを感じてくれたらそれでいい。そして、最後に俺はこう叫ぶだろう。『ざまぁみろ!』」と述べるのでした。本書は、著者の遺書ではないかと思えるほど、何でも本心で語っている印象でした。それにしても、力道山vs木村政彦の一戦に対する著者と前田日明の正直な感想を知ることができて感動でした。巻末に置かれた「桜」と題する著者の詩も素晴らしい!